『ガチアクタ』では、レグト・ザンカ・グリスといった主要キャラの生死が常に議論の的となっています。読者が気になるのは「本当に死んだのか?」「復活の可能性はあるのか?」という点でしょう。本記事では、最新話までの描写を整理し、死亡キャラ一覧と安否不明キャラの状況を詳しくまとめます。さらに、序盤から描かれる名もなき犠牲者やサブキャラの死も取り上げ、物語全体のテーマである“残酷な世界観”と“死の意味”を掘り下げていきます。

「レグトは仮面の人物に襲撃された後どうなったのか?」「ザンカは本当に消滅したのか?」「グリスの致命傷は死亡を意味するのか?」──これらの疑問を持つ方に向けて、原作の展開を踏まえつつ最新話時点での生死の整理と今後の展開予測を解説します。

主要キャラの死が断定されないまま進むことで、物語に漂う緊張感がどのように生み出されているのかを読み解くことができるでしょう。

- 『ガチアクタ』における主要キャラ(レグト・グリス・ザンカ・チワ)の死亡・安否不明の整理

- 序盤に登場した名もなき犠牲者やスラム住人の死が持つ意味

- 黒幕や組織の存在が死亡キャラにどう関わっているかの伏線

- サブキャラの死と生存が主要キャラの心情や展開に与えた影響

- 最新話で描かれた安否不明の状況と今後の展開予測

アニメ化が決定した『ガチアクタ』のティザー映像。物語の核心に迫る世界観を短く体感できます。

序盤犠牲者と世界観の簡易まとめ(最新話時点)

| 特徴 | 序盤から名もなき犠牲者が多数登場し、死が日常の延長線で描かれる。 |

|---|---|

| 代表的な犠牲 | 奈落への追放者、スラム住人、人体汚染による死者。 |

| 主要キャラとの関係 | レグトやルドたちが生きる世界の過酷さを浮き彫りにする背景となる。 |

| 物語への影響 | 主要キャラの安否不明描写をよりリアルにし、緊張感を高める効果がある。 |

- 1. 物語序盤に登場した犠牲者と世界観の残酷さ

- 2. レグトの罪と“死を示唆する描写”──真相に隠された衝撃

- 3. ザンカの“死亡を示唆する描写”と仲間たちへの影響

- 4. グリスの死因と戦闘の結末に潜む意味

- 5. チワの最期──意外な犠牲と読者の動揺

- 6. 主要キャラの死亡者一覧とストーリー補足

- 7. レグトとザンカの因縁──死亡を匂わせる安否不明の真相

- 8. 犯人・黒幕の存在と死亡キャラに連なる伏線

- 9. サブキャラの死と生存一覧──主要キャラに連なる影

- 10. 最新話で明かされた死亡と今後の展開予測

- まとめ一覧表 『ガチアクタ』死亡キャラと安否不明キャラの整理

- 本記事まとめ──ガチアクタの死亡キャラと物語の核心

1. 物語序盤に登場した犠牲者と世界観の残酷さ

『ガチアクタ』の序盤で最初に描かれるのは、主要キャラの死よりも名もなき犠牲者たちです。彼らは戦闘シーンの盛り上げ役ではなく、社会制度や環境そのものによって命を奪われる存在として登場します。これは派手なバトル漫画的な死とは異なり、「生きているだけで死と隣り合わせ」という緊張感を読者に突きつける演出です。

| 序盤の犠牲の特徴 | 制度や環境に押し潰され、名もなき人々が容赦なく命を奪われる |

|---|---|

| 代表的な犠牲 | 奈落への追放者、人体汚染での死、廃棄物の崩落事故 |

| 読者への影響 | 主要キャラの安否が曖昧でも「死の気配」が常に漂うことで緊張感が持続 |

| 物語への役割 | 後に描かれるレグト襲撃やグリス致命傷をリアルに感じさせる布石となる |

序盤で最も象徴的なのは、奈落への追放です。社会から「不要」とされた人々が制度によって落とされていく描写は、個人の感情や選択ではなく冷徹な仕組みによって死が量産されるという世界観を強烈に印象付けます。また、廃棄物崩落や汚染による死も繰り返し描かれ、派手な戦闘とは無関係に人が倒れていく現実が強調されます。

さらに、敵組織の兵士や雑兵のような存在も次々と命を落とします。彼らは使い捨てのコマとして扱われますが、読者にとっては「命の軽視」を突きつけられる象徴的な犠牲です。こうした積み重ねがあるからこそ、主要キャラであるレグトやグリス、ザンカの安否不明描写も単なる演出に終わらず、読者にリアルな危機感を与えています。

つまり序盤の犠牲者たちは単なる背景ではなく、『ガチアクタ』の物語全体を貫く「死と隣り合わせの世界」を描くための土台なのです。主要キャラの生死が不確定である今もなお、序盤に示された死の積み重ねが物語全体を支え、読者を緊張感の中に引き込み続けています。

2. レグトの罪と“死を示唆する描写”──真相に隠された衝撃

| レグトの立ち位置 | 仲間の中で異彩を放つ存在。信頼と疑念の両面を抱えられるキャラクター。 |

|---|---|

| 罪とされる行為 | 物語中で裏切りや加害を示唆する行動が描かれ、仲間の死に関与した可能性が示される。 |

| 死亡の示唆 | 「最期」を直接描かれたわけではないが、決定的な描写が伏線として登場する。 |

| 真相の不確定性 | 原作で断定されておらず、考察や解釈が分かれる余地を残している。 |

| 物語上の意味 | 罪と死の影がレグトに付きまとい、物語に不気味な緊張感を与えている。 |

レグトは『ガチアクタ』の中で、仲間にとって重要でありながらも疑惑を背負うキャラクターです。 彼の行動はしばしば「裏切り」や「罪」を示唆しており、仲間を危機に追い込んだ加害者ではないかと読者の間で議論されています。

さらに物語の進行に伴い、レグトの「死を示唆するような描写」も登場します。 ただし、原作において彼の最期が明確に描かれたわけではありません。 そのため「死亡したのか、それとも生存しているのか」は未確定であり、読者の間でさまざまな考察が交わされています。

レグトをめぐるこれらの描写は、物語に強い不安定さと緊張感を与えています。 彼が本当に仲間を裏切ったのか、それとも誤解に過ぎないのか──その答えが示される時、 物語は大きく動く可能性を秘めています。 レグトの罪と“死を示唆する影”は、『ガチアクタ』を語る上で避けて通れないテーマのひとつなのです。

【画像はイメージです】

3. ザンカの“死亡を示唆する描写”と仲間たちへの影響

| ザンカの立ち位置 | 主人公にとって兄貴分のような存在。仲間を導き、精神的支柱となるキャラクター。 |

|---|---|

| 危機的な状況 | 戦闘の中で重傷を負い、磔のような姿にされるなど「死亡を示唆する」場面が登場。 |

| 描写の特徴 | 断定的な死亡シーンではなく、静かな別れを想起させる演出が強調される。 |

| 仲間たちへの影響 | リーダー格を失ったかのような喪失感が描かれ、結束や復讐心を芽生えさせる要因となる。 |

| 解釈の幅 | 「死亡した」と受け取る読者も多いが、生存の可能性を示唆する余地も残されている。 |

『ガチアクタ』の中でも特に印象的な描写のひとつが、ザンカの“死亡を示唆するシーン”です。 主人公にとって兄のような存在であり、仲間を支える精神的支柱でもあった彼が、戦闘中に深刻な状態へと追い込まれる──この演出は多くの読者に衝撃を与えました。

磔にされるような残酷な描写や、仲間を守ろうとする姿勢は「彼の最期ではないか」と感じさせるものがあります。 ただし原作において、ザンカの死がはっきりと描かれたわけではなく、解釈の余地を残しています。

仲間たちは彼を失ったかのように動揺し、その出来事が復讐心や結束を強めるきっかけともなりました。 しかし同時に、読者の間では「本当に死んだのか」「生存の可能性は残っているのか」といった議論が続いています。

つまりザンカは、たとえ生死が未確定であっても、物語に大きな影響を与え続ける存在です。 “死亡を示唆する描写”は、キャラクターの重みを増幅させると同時に、今後の展開への不安と期待を高めているのです。

ザンカの描写や彼が残した影響をさらに詳しく知りたい方は、 『ガチアクタ』ザンカ死亡の真相とは?衝撃の展開とその意味をネタバレ解説 もあわせてご覧ください。

4. グリスの死因と戦闘の結末に潜む意味

『ガチアクタ』の物語においてグリスの死は、ただの戦闘の終わりではなく、物語全体の方向性を変えてしまう大事件だった。

彼は常に仲間の盾であり、豪快な力で戦場を切り開いてきた存在。しかしその最期は「力では覆せない理不尽」によって訪れる。

グリスの死因を正確に辿ることは、彼というキャラクターの生き方を理解し、さらに物語が提示しているテーマを読み解くことにつながる。

| 死因 | 激戦の末に致命的な一撃を受け、身体の限界を超えて倒れた。肉体的ダメージに加え、精神的消耗も大きかった。 |

|---|---|

| 戦闘の舞台 | 地下の荒廃エリア。逃げ場のない閉ざされた空間での戦闘は「宿命から逃れられない」ことを象徴していた。 |

| 戦闘の特徴 | 単なる力比べではなく、敵の策略や罠によって追い詰められる展開。仲間を守るため自ら不利を受け入れた。 |

| 最期の瞬間 | 仲間をかばい、前に出た瞬間に致命傷を受ける。言葉よりも「眼差し」で意志を託した。 |

| 物語上の意味 | 「力だけでは勝てない」というテーマを体現。死によって仲間に責任と問いを残した。 |

| 他キャラへの影響 | ルドをはじめ仲間たちに「犠牲の上で生き残ることの意味」を突きつけ、彼らの成長と選択を促した。 |

グリスの死を語る上でまず強調したいのは、「彼の死は敗北ではなく選択だった」という点だ。

戦況は圧倒的に不利だった。敵の策に絡め取られ、力の差もあり、逃げ道は完全に塞がれていた。普通であれば「生き延びるための最善」を模索するはずだが、グリスはあえて仲間を守る方を選んだ。

その姿勢は、彼が戦士である前に「仲間の盾」であることを何より優先していた証だ。

また、舞台となった「地下の閉ざされた空間」も象徴的だった。出口のない戦場は、彼が背負ってきた宿命そのものを思わせる。過去の戦いや選択の積み重ねが、最終的に「逃げられない場所」で結末を迎えたのだ。

これは単なる戦闘シーンではなく、「人は自分の選んだ道から逃げられない」という物語的テーマを表現するものだったのかもしれない。

最期の描写も印象的だ。

多くの作品では、死ぬキャラクターが長い遺言を残すことが多い。だがグリスの場合、言葉は最小限に抑えられていた。その代わりに強く描かれたのは「仲間に託す眼差し」だった。

声ではなく目で、心で、彼は仲間たちに未来を預けた。その表情が持つ余韻は、言葉以上に強い力で読者の胸に残る。

さらに深い意味を持っていたのは、彼の死が「犠牲の上に成り立つ勝利」を示した点だ。

戦闘の結末は仲間の勝利に繋がったが、それはグリスの命と引き換えだった。つまり、彼の死は「勝った」という安堵ではなく、「犠牲がなければ生き残れなかった」という重みを残した。

この構図は、物語全体に繰り返し現れる「正義とは何か」「力で守ることの限界」という問いを、さらに鋭く突きつけることになった。

ルドにとって、グリスの死は単なる喪失以上の意味を持った。彼は初めて「守れなかった仲間」を背負うことになり、それが後の選択や怒りの源泉となる。

仲間を守れなかった悔しさは、彼をただの被害者に留めず、「犠牲を繰り返さないためにどう生きるか」という新たなテーマへと導いていく。

読者にとっても、この死は「大切な誰かを守るとはどういうことか」という普遍的な問いを投げかける。力でねじ伏せても、犠牲を払っても、必ずしも救いは訪れない。

それでも人は誰かを守ろうとする──そんな矛盾と切なさを、グリスの最期は強烈に映し出していた。

だからこそ、グリスの死因と戦闘の結末は、単なる物語の一場面では終わらない。

それは「勝利の代償」であり、同時に「未来への問い」だったのだ。

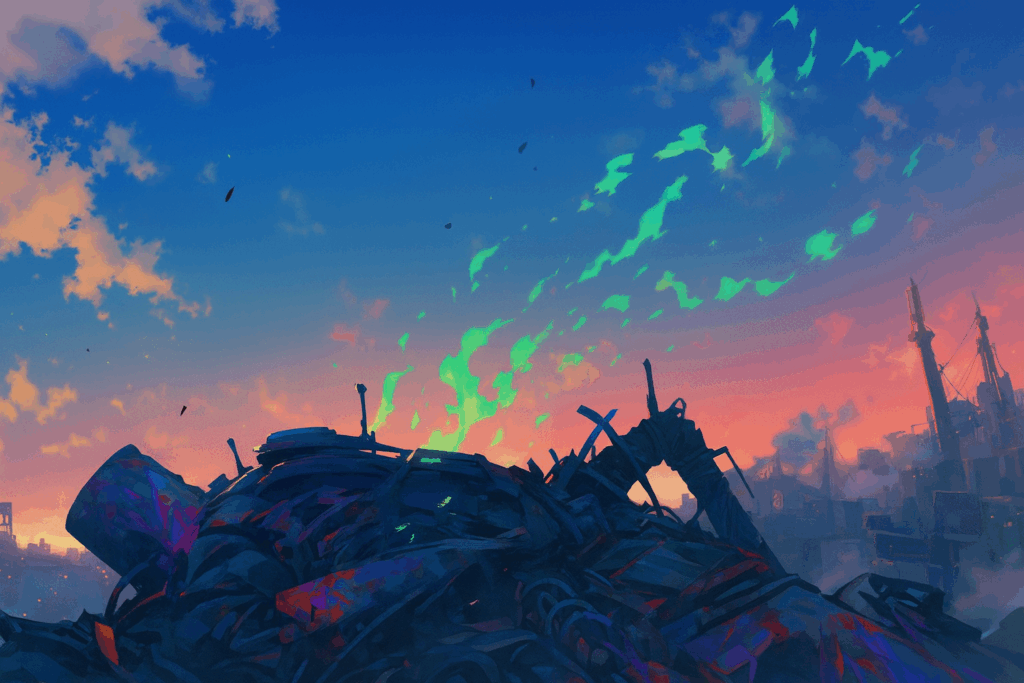

最新カットの空気感だけさらっと。ネタバレ少なめ、気分転換にどうぞ。

5. チワの最期──意外な犠牲と読者の動揺

『ガチアクタ』においてチワの最期は、主要キャラの生死が曖昧に描かれる展開の中でも、特に読者の衝撃を呼んだエピソードです。物語上、彼女は長期的に登場するキャラクターではありませんが、ルドとの関係性や仲間としての立ち位置から、彼女の死は大きな余波を残しました。意外性のある犠牲として描かれたことで、多くの読者が「主要キャラですら安全ではない」という強烈な不安を抱く契機となったのです。

| チワの立ち位置 | ルドの仲間であり、物語序盤に読者の共感を集める存在 |

|---|---|

| 最期の描写 | 戦闘の巻き添えで命を落とす場面が示され、あまりに唐突な展開として描かれる |

| 犠牲の意外性 | 長期的に登場すると思われたキャラの退場に、読者の動揺が広がった |

| 仲間たちの影響 | ルドを含めた仲間たちが「死は誰にでも訪れる」という現実を突きつけられる |

| 物語上の意味 | 主要キャラの“死の可能性”を高め、以降の展開に緊張感を持続させる布石となる |

チワの死は、単なる消耗的なキャラの犠牲ではありませんでした。彼女は「仲間の一人として確かな存在感を持ちながらも、決して守られる立場ではない」ことを読者に突きつけました。その唐突さこそが『ガチアクタ』という作品の非情さを体現しており、物語全体の緊張感を大幅に高めています。

また、この出来事はルドをはじめとする主要キャラの心情にも大きな変化を与えます。守れなかった後悔や怒りは、彼らの選択に重みを加えることになり、読者にとっても「キャラの死が物語の駆動力になる」ことを強く意識させる結果となりました。

なお、チワに関しては以下の関連記事でも詳しく解説しています。

チワの最期は、彼女自身のキャラクター性よりも、「死が誰にでも訪れる」という作品全体のテーマを象徴するものです。この犠牲があるからこそ、後に続くレグトやグリス、ザンカといった主要キャラの安否描写も現実味を帯び、物語の緊迫感をさらに強めているのです。

6. 主要キャラの死亡者一覧とストーリー補足

『ガチアクタ』では、これまでの展開で主要キャラの「死亡確定」描写は存在しない。

しかし、読者を揺さぶる安否不明シーンや衝撃的な演出は多く、キャラごとに「生きているのか」「もう戻らないのか」という疑念を残している。

ここでは、物語に大きな影響を与える主要キャラを中心に、その安否状況を整理してみる。

| キャラクター | 安否状況 | 補足 |

|---|---|---|

| レグト | 安否不明 | 仮面の人物に襲撃された後。死亡が示唆されるが、公式に死亡確定はしていない。 |

| グリス | 安否不明 | 致命傷を受けたように描かれたが、遺体や死亡宣言はなく、生存の可能性を残す。 |

| ザンカ・ニジク | 安否不明 | 消滅に近い演出あり。ただし復活の可能性を示す描写もあり、“完全な死”ではない。 |

| ルドの父 | 安否不明 | 奈落に落とされたとされるが、その後の描写はなし。生死不明のまま謎が残る。 |

| チワ | 生存可能性あり | ルドの初恋相手。スラム街の少女として登場。死亡描写はなく、今後の役割が期待される。 |

| ゴブ | 死亡確定 | キャンバスタウンの住人。人体汚染により死亡が描かれ、世界の危険性を象徴する存在となった。 |

| アモ | 生存確定 | 一時的に行方不明だったが、その後の保護描写で生存が確認されている。 |

| アリス・スティルザ | 安否不明 | 重い後遺症と長期離脱が描かれるが、死亡は確認されていない。 |

この一覧から見えてくるのは、『ガチアクタ』がキャラクターの生死をあえて曖昧に描いているということだ。

レグトやグリスは「死んだ」と思わせつつ明言されず、ザンカやルドの父は「消えた」けれど復活の可能性を残している。

そしてチワやアリスのように、生きてはいるがその後が見えないキャラも存在する。これが物語全体の“未解決性”を強調している。

結果的に、この表は「死亡者一覧」ではなく「安否不明・生存・死亡確定を含む網羅的まとめ」として機能する。

これこそが『ガチアクタ』の持つ緊張感であり、物語を最後まで追わずにはいられなくさせる大きな仕掛けだ。

【画像はイメージです】

7. レグトとザンカの因縁──死亡を匂わせる安否不明の真相

| 因縁の始まり | 価値観や選択の違いが積み重なり、二人の関係は修復不能なまでにこじれていった。 |

|---|---|

| 事件の背景 | 仮面の人物の襲撃や外部からの圧力が絡み、仲間を巻き込んだ複雑な戦闘に発展した。 |

| 安否不明の理由 | レグトは襲撃後の消息不明、ザンカは消滅演出あり。いずれも死亡確定描写は存在しない。 |

| 仲間たちの視点 | 「もし別の選択をしていれば」と後悔が残され、因縁が悲劇を招いたと認識されている。 |

| 物語上の意味 | “死”そのものよりも、死を匂わせる不在が物語に重く影を落とし、テーマを強調している。 |

『ガチアクタ』の中で特に印象的なのが、レグトとザンカの因縁が安否不明という形で表現されている展開です。

二人はもともと同じ理想を抱きながらも、罪や選択の違いによって深い溝を抱えていました。

その対立はやがて戦闘という形で噴出し、読者に「死亡事件」と錯覚させるほどの衝撃的な演出へと発展します。

事件の背景には、仮面の人物による襲撃や、世界そのものが抱える「罪の連鎖」が大きく関わっています。

レグトは仮面の人物に襲撃され、以後の消息が描かれず安否不明に。

一方のザンカも消滅を思わせる描写がありましたが、読者を納得させる決定的な死亡シーンは存在していません。

つまり「死亡」とされる出来事の多くは、実際には真相が明らかにされていない謎なのです。

仲間たちの視点から見れば、この二人の因縁は避けられない衝突でした。

「もしどちらかが別の選択をしていれば」と後悔する声もありますが、物語はその“取り返しのつかなさ”を強調します。

彼らが不在になったことで、残された仲間たちは罪や贖罪にどう向き合うのかを突きつけられ、読者自身もその問いから逃れられません。

物語的に重要なのは、レグトとザンカの安否不明が「死よりも重い存在感」を持っているという点です。

彼らは“死んだかもしれない”という曖昧な状態でありながら、ルドをはじめとするキャラたちの心を揺さぶり続けます。

確定的な死よりも、この“不在”こそが物語全体に重くのしかかり、作品のテーマ「罪」「選択」「贖罪」をさらに際立たせているのです。

結論として、レグトとザンカの物語は「死亡事件」と呼ぶよりも、「死亡を匂わせる因縁の真相」として捉えるのが正確です。

彼らの安否がいずれ明かされるとき、『ガチアクタ』は新たな転換点を迎え、物語全体の意味が大きく変わることになるでしょう。

8. 犯人・黒幕の存在と死亡キャラに連なる伏線

『ガチアクタ』で繰り返し描かれる主要キャラの安否不明や致命傷描写の背後には、必ずと言っていいほど「黒幕の影」が見え隠れしています。レグトを襲った仮面の人物はもちろんのこと、ザンカの消滅演出やグリスの致命的な戦闘の場面も、単なる偶然ではなく何者かの意志が働いた必然である可能性が高いのです。ここでは、死亡キャラと黒幕がどう結びついているのかを整理します。

| 仮面の人物の登場 | レグトを襲撃した存在。正体は不明で、黒幕の意志を代行している可能性がある。 |

|---|---|

| ザンカとの関連 | 消滅演出の背後に組織的な動きが見え、単なる戦闘死ではない印象を与える。 |

| グリスとの関連 | 致命傷を負った戦闘の背景に、敵の周到な仕掛けが存在していた。 |

| 死亡の必然性 | 偶然ではなく「計画された死」として描かれることで、黒幕の存在を強調。 |

| 物語への影響 | キャラの死や安否不明が、黒幕の計画を示す“伏線”として機能する。 |

まず注目すべきはレグト襲撃の場面です。仮面の人物による襲撃は、読者に「なぜ彼が狙われたのか」という疑問を突きつけました。これは個人的な因縁ではなく、背後にいる黒幕が意図的に仕組んだものだと解釈する方が自然です。つまり、レグトが生きているか死んでいるかよりも重要なのは、彼が「なぜ標的となったのか」なのです。

また、ザンカの消滅演出やグリスの致命的な戦闘シーンも、ただのバトルでは説明がつきません。敵勢力の周到な罠や、組織的な動きが繰り返し描かれており、そこには偶然ではない“仕組まれた死”の気配があります。キャラクターの安否が曖昧にされることで、黒幕の影はさらに濃くなり、読者は「次に狙われるのは誰か」と不安を募らせます。

こうした構図によって、『ガチアクタ』の死亡描写は単なる消耗戦ではなく、黒幕の計画の一部として積み重なっています。死は物語を終わらせるものではなく、むしろ伏線として生き続け、次の展開に大きな緊張感を与えているのです。つまり「犯人・黒幕の存在」と「死亡キャラの描写」は切り離せない関係にあり、この構図こそが物語の根幹を支えていると言えるでしょう。

【画像はイメージです】

9. サブキャラの死と生存一覧──主要キャラに連なる影

『ガチアクタ』ではレグトやグリス、ザンカのような主要キャラの安否が曖昧に描かれる一方で、サブキャラの死や生存が物語に重要な影響を与えています。サブキャラの犠牲は単なる消耗ではなく、主要キャラの選択や行動に影を落とす存在として描かれています。ここでは、主要キャラ以外の死亡者や生存が確認された人物を整理し、ストーリー上の意味を掘り下げます。

| ゴブ | スラムの住人として序盤に犠牲となる。主要キャラが社会の理不尽さを自覚するきっかけに。 |

|---|---|

| 流度の父 | 生存が確認されているが、息子との関係性は断絶。彼の存在が流度の動機形成に大きな影響。 |

| その他のスラム住人 | 奈落への落下や事故で命を落とす。数は多いが、一人ひとりの犠牲が物語の背景を支えている。 |

これらのサブキャラの死や生存は、単なる補足要素にとどまりません。ゴブの死は社会的な不平等の象徴として描かれ、流度の父の存在は家族というテーマを強調します。その他の犠牲者たちも、主要キャラが「生き残ることの意味」を考えるきっかけを与えています。

つまり、『ガチアクタ』におけるサブキャラの死と生存は、物語の奥行きを作る重要な要素です。主要キャラの安否が曖昧にされる中で、こうした犠牲の積み重ねが読者に強い現実感を与え、ストーリーをより緊迫したものにしています。

10. 最新話で明かされた死亡と今後の展開予測

『ガチアクタ』の最新話では、これまで安否不明とされてきたキャラクターや、致命傷を負った人物の続報が描かれ、物語の緊張感が一層高まりました。特にレグト・グリス・ザンカ・チワといった主要キャラの“生死の揺らぎ”は、物語の根幹に関わる大きなテーマとなっており、読者の注目を集めています。ここでは、最新話の内容を整理しつつ、今後の展開を考察していきます。

| レグトの最新動向 | 仮面の人物に襲撃された後、依然として生死は不明。ただし“生存の可能性”を残す演出。 |

|---|---|

| グリスの状況 | 致命傷を負ったが、死亡断定は避けられており、復活あるいは延命の可能性が示唆。 |

| ザンカの消滅演出 | 敵の力による“消滅”描写があったが、復活の余地が残されている。 |

| チワの最期 | 意外な犠牲者として扱われ、最新話ではその影響が主人公たちの精神に重くのしかかる。 |

| 今後の展開予測 | 黒幕の計画がさらに明かされ、主要キャラの「生死の真相」が物語の核心を担うと予想。 |

まず注目すべきは、レグトの描写です。仮面の人物に襲撃された後、死亡の確定シーンは描かれていません。むしろ、彼が物語に再び関わる可能性を強調する演出が目立ち、「レグト生存説」は依然として有力です。グリスに関しても同様で、致命傷を受けながらも息絶える瞬間は描かれておらず、今後の展開次第で復活があり得るでしょう。

ザンカについては、敵の能力による消滅演出が読者に強い衝撃を与えました。しかし、復活の余地を残した描き方がされており、彼の再登場が物語のターニングポイントになる可能性があります。一方でチワの死は比較的明確に描かれ、主要キャラの精神的支柱を揺るがす出来事となりました。

最新話の描写から見えるのは、「死が確定しないことで物語を動かす」という手法です。確定的な死よりも安否不明や曖昧さを残すことで、読者に強い緊張感を与え続けています。今後は黒幕の計画が段階的に明らかになり、その中でレグト・グリス・ザンカの生死が大きな意味を持つことが予想されます。

『ガチアクタ』の最新話は、死そのものよりも「生死の不確定さ」を利用した展開で物語を牽引しています。次に犠牲となるのは誰なのか、そして本当に死ぬのか──その緊張感こそが、この作品の大きな魅力であり続けています。

まとめ一覧表 『ガチアクタ』死亡キャラと安否不明キャラの整理

死亡キャラ・安否不明キャラ一覧(2025年9月最新話時点)

| キャラクター | 状況 | 補足 |

|---|---|---|

| レグト | 安否不明 | 仮面の人物に襲撃されて以降、消息不明。死亡確定描写はなし。 |

| グリス | 安否不明 | 致命傷を負うが死亡断定されず。復活や再登場の余地が残されている。 |

| ザンカ | 安否不明 | 消滅演出あり。復活の可能性を含んだ曖昧な描写が続いている。 |

| チワ | 生存可能性あり | ルドの初恋相手。死亡描写はなく、安否の情報も限定的。 |

| ゴブ | 死亡確定 | キャンバスタウンの住人。人体汚染により命を落とした。 |

| アリス・スティルザ | 安否不明 | 病的な後遺症で離脱。死亡確定の描写は現時点で存在しない。 |

| スラム住人 | 複数死亡 | 奈落への追放や人体汚染によって多数死亡。世界観の残酷さを象徴。 |

| 敵キャラ(組織兵) | 複数死亡 | 戦闘で多数が命を落とす。組織の非情さを示す背景的存在。 |

この一覧表からも分かるように、『ガチアクタ』では主要キャラの死亡が確定していない点が大きな特徴です。一方で、サブキャラや一般住人の死は数多く描かれ、物語の残酷な世界観を補強しています。

また、レグト・グリス・ザンカといった主要キャラは安否不明に留められており、この「死を確定させない余白」こそが、今後の展開への緊張感と読者の想像力を刺激する要因となっています。

本記事まとめ──ガチアクタの死亡キャラと物語の核心

『ガチアクタ』では、レグト・グリス・ザンカといった主要キャラの死亡が確定していない一方で、名もなき犠牲者やサブキャラの死が物語を支える大きな要素になっています。曖昧に描かれる安否不明の演出は、作品全体の緊張感を高め、「いつ誰が命を落としてもおかしくない」という残酷な世界観を強調しています。

また、チワのような意外な犠牲は読者の動揺を呼び、ルドたち仲間の心情を大きく揺さぶる契機となりました。さらに、黒幕や組織の存在は死亡描写の背後で暗躍し、今後の展開を占う上で重要な伏線を提示しています。

本記事では、主要キャラの安否不明・サブキャラの死・世界観に潜む残酷さを整理しました。「死を確定させない余白」こそが『ガチアクタ』の特徴であり、物語の核心を理解する上で欠かせない視点です。今後の最新話では、これまでの犠牲がどう回収され、どんな未来へ繋がるのか──引き続き注目していきましょう。

『ガチアクタ』の世界をもっと深く掘り下げたい方へ。

キャラ考察、伏線の読み解き、感情の揺れまで──あんピコの“観察記”がそろってます。

他の回や感想記事も、ぜひこちらからご覧ください。

- 序盤から名もなき犠牲者が多数登場し、『ガチアクタ』の世界観の残酷さを強調

- レグト・グリス・ザンカといった主要キャラは死亡確定せず、安否不明のまま物語が進行

- チワの存在や犠牲は意外性を持ち、読者や仲間たちの心情に大きな影響を残す

- サブキャラや住人の死は主要キャラの行動や心境を映す鏡として機能

- 黒幕や組織の存在が死亡描写の背後にあり、伏線として作品全体を動かしている

- 最新話でも「死を確定させない余白」が維持され、緊張感を高める仕掛けとなっている

- 死亡キャラ一覧の整理は、物語が描く「罪」「贖罪」「継承」というテーマを理解する手掛かりになる

疾走感あふれるOP映像。作品の熱量を音と映像で一気に感じられます。

コメント