青春と音楽。ぶつかり合う心と、重なり合う声──。Netflixドラマ『グラスハート』は、佐藤健と菅田将暉という異なる“温度”を持つふたりが、ひとつの旋律で感情を紡ぐ物語。その裏にあった“歌にならなかった想い”と、“映像にしかできなかった表現”を追いかけます。

- Netflixドラマ『グラスハート』が原作からどのように再構築されたのか

- 佐藤健×菅田将暉「Vibrato」に込められた物語的意味と演出意図

- 監督・脚本家・主演が交わした“感情の対話”によって生まれた演出構造

- 世界配信に向けて実施されたSNS戦略とタイアップ施策の詳細

- 登場人物それぞれが抱える“未完成の感情”の背景と変化

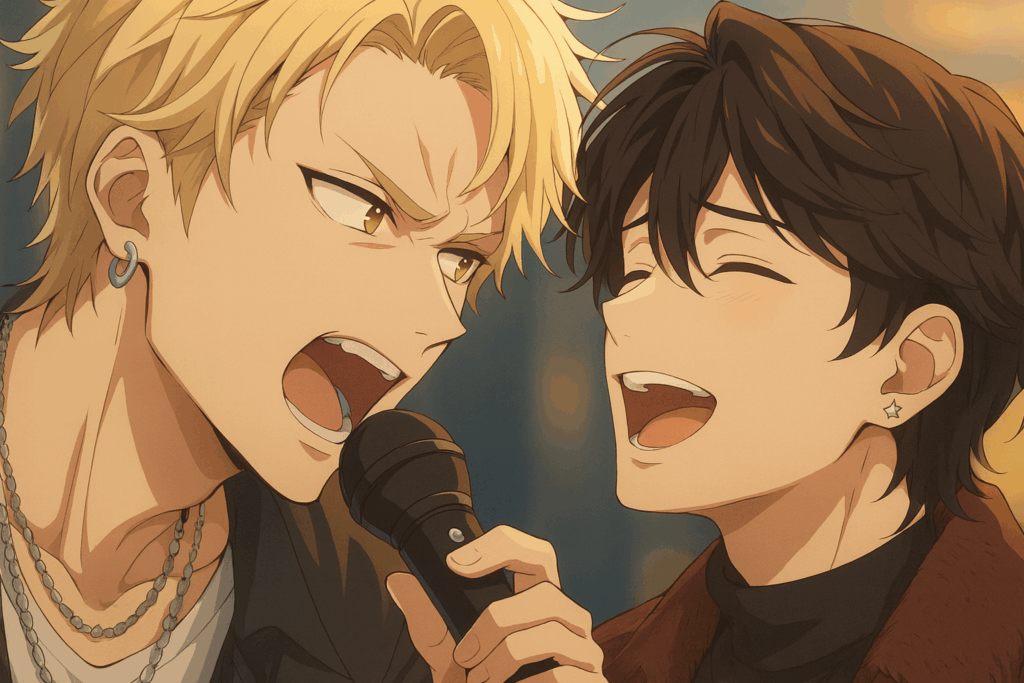

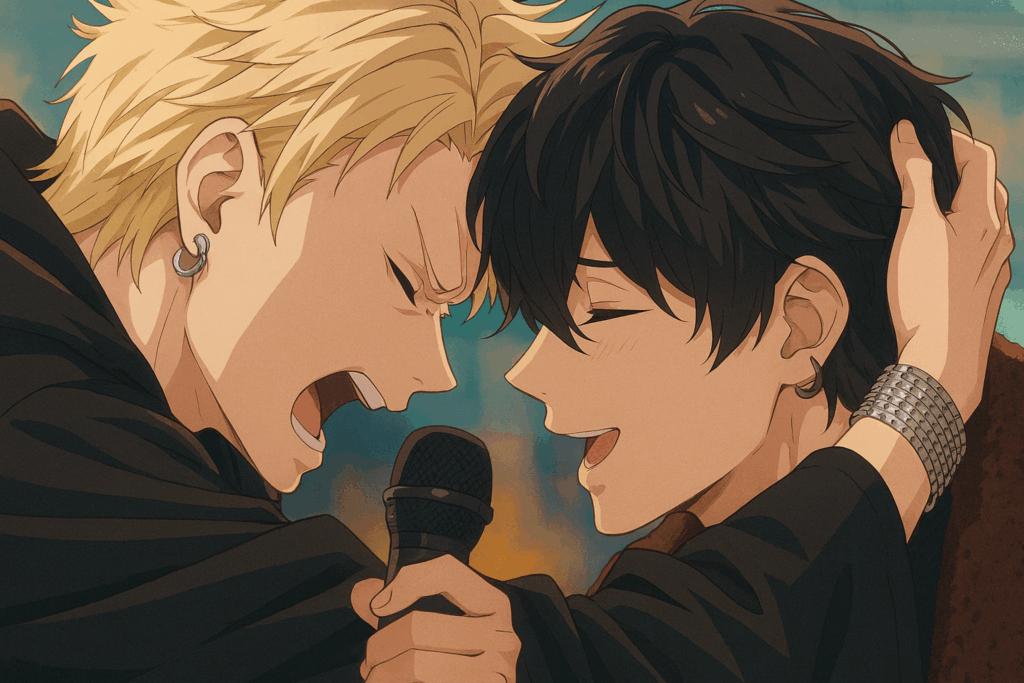

佐藤健×菅田将暉の“グラスハート”ケミを1分で体感

距離感ゼロの空気、これはもうドキュメンタリー。

- 1. 『グラスハート』との出会いと、原作の映像化を決意するまで

- 2. 撮影前の徹底したリサーチと舞台設定のこだわり

- 3. 監督・脚本家との緻密な連携と、物語の芯を通す対話

- 4. キャスティングに込めた信頼——“菅田将暉”が共演者ではなく“共犯者”だった

- 5. 楽曲「Vibrato」誕生秘話──言葉にならなかった感情を、音に託して

- 6. デュエットシーンの裏側と、ふたりの“声”が重なる瞬間

- 7. 演出と音楽が交差するシーン構成の妙

- 8. 監督・脚本家との緻密な連携と、物語の芯を通す対話

- 9. グローバル配信に向けた戦略とSNSでのプロモーション展開

- まとめ:すべての“未完成”に、名前をくれた物語──『グラスハート』の感情と音の記録

1. 『グラスハート』との出会いと、原作の映像化を決意するまで

| キーワード | 要点 |

|---|---|

| 原作との出会い | 佐藤健が20代前半に出合った若木未生の小説に強く惹かれていた |

| 企画化への情熱 | ただの主演ではなく、自ら企画・プロデュースする覚悟を持っていた |

| 先行撮影での提案 | 「音楽と映像の化学反応」を確かめるためワンシーンを自主制作し、Netflixに企画を持ち込んだ |

| 共同エグゼクティブプロデューサーとしての参加 | 主演にとどまらず、制作面でも物語に責任を持つ立場を選んだ |

まるで誰かの心の奥にあったひび割れに触れたような、どこかあたたかくて痛みを孕んだ感触──。私は、佐藤健という人が、20代の頃に手放せずに抱え続けていた小さな“情熱”に、こっそり触れたような気がしました。

原作――若木未生さんの『グラスハート』シリーズは、1993年に集英社コバルト文庫より刊行が始まり、長年にわたって紡がれてきた“青春 × 音楽”の物語です。登場人物たちの言葉にならない感情や、透明な心の揺れが、ページをめくるたびに静かに胸に響く。それを「いつか映像にできたら」という、小さな火種を、20代半ばの佐藤さんは握りしめていたのだと思います。彼の中で、それはいつの間にか“夢”に変わり、そして“志”になっていったように感じられます。

Netflixというプラットフォームを目の前にしたとき、その“志”は確信に変わります。「韓国ドラマの熱量に触れて、日本発のこういう物語も世界に届けたい」と、胸の奥で燃えるような熱を感じた、とインタビューで語っていたことがあります。つまりあれは、ただの“リメイク企画”ではなかった。心に触れる物語を、映像という魔法に託す覚悟だったのだと思いました。

けれど、言葉には限界があります。いくら口で想いを訴えても、画面に触れた魂の響きにはならない。だから、彼は――本当にすごいのはここからでした――「プレゼン」ではなく「検証」のために、たったワンシーンを自分で現場で撮ってみたのです。映像と音楽がどういう化学変化を起こすのか、その先がぜったいにあるかもしれないと思ったから、自分の肌で確かめたかった。そうやって撮られた“映像”と“音の空気感”を手に、Netflixのプロデューサーのもとへ企画書と一緒に持ち込んだ、という話は、何度思い返しても鳥肌が立ちそうになります。たぶん、そこで見せた光は、企画文よりもずっと直接的に「この人は本気だ」と伝わったんだろうなって。

そして結果は、主演だけでなく共同エグゼクティブプロデューサーという形で、企画と制作に名を連ねること。もう“やらされている”という感覚ではなく、物語を自分の思いにまで押し上げる覚悟を手に入れた瞬間だったのだと思います。それはある意味で、「この言葉にならない感情たちを、ただ世に出したい」という、小説への尊敬と、映像への信頼が重なった覚悟に見えました。

振り返ると、その先行撮影がなかったら、『グラスハート』はきっと、違う形になっていた。もしかすると、企画の棚にそっとしまわれたまま、誰にも届かない物語だったかもしれない。それを胸に、私はじっと考えます。作品の“始まり”って、ストーリーが動き出すその前に、“つくる人の胸の中で先に動いていたもの”なんじゃないかって。佐藤健という人は、自分の中で動いた火種を、たった一カットの映像に託して渡したんです。その痕跡が、画面を通して届くのが、やっぱりすごい。

この出会いは、きっと誰かの心にも、こそっと棲みつく。言葉にするにはくすぐったくて、消えるかもしれない、でも確かに熱い感情。それを映画にも音にも任せた佐藤さんの選択が、私はすごく好きでした。

2. 撮影前の徹底したリサーチと舞台設定のこだわり

| キーワード | 要点 |

|---|---|

| リアリティある楽器演奏 | 劇中バンド「TENBLANK」の演奏、俳優たち自身が楽器演奏を習得 |

| 期間と現場の規模 | 8ヶ月にわたる長い撮影と最大5000人のエキストラ動員 |

| ロケーション選び | 茨城県内の自然豊かなロケ地を活かした背景演出 |

| 検証的メイキング | メイキング映像やテスト撮影で熱量を確認しながら構築 |

どこまでも“響き”を追い求めた8か月間の現場。そこには、音を生む身体と風景と熱量が重なり合う、静かで力強いこだわりがありました──。

まず、舞台となったバンド「TENBLANK」の演奏シーン。俳優たちは、代役ではなくすべて自分の指で弦を弾き、スティックを握りしめ、自分たちの音を生み出すことに挑みました。Wikipediaによると、主演・宮﨑優をはじめ、町田啓太・志尊淳・佐藤健ら主要キャストは、楽器や歌唱を1年以上かけて習得し、本番の演奏に一切体替え無しで臨んでいます

その熱量が形となって結実したのは、最大5000人のエキストラを動員し、計12台のカメラで捉えられたライブシーン。GQ Japanの記事によれば、佐藤健が「規格外の、見たこともない映像にこだわり抜いた」と語るほど、現場は圧倒的なスケール感に包まれていたそうです。

そして、ロケ地の選定にも並々ならぬ意識がありました。茨城県・神栖市の自然豊かな公園や、ひたちなか市の国営公園など、風景が音を受け止め、広げるような場所が選ばれ、それぞれの場面が持つ空気感や光の質感が、物語の熱を深めていきました。

さらに、メイキング映像には「妥協なき熱」の瞬間が切り取られています。Cinema‑Factoryによれば、キャストは実際に「不安でしかなかった」「プロでも難しい演奏だった」と振り返りながらも、その経験が現場での強さと確かなリズムを生んでいたと語ってい。

そうした積み重ねは、【出会った場所を“響きのある場所”に変えてしまう力】を作品に与えました。街角も河岸も、楽器も指先も、役者の胸の揺れも、すべてがひとつのリズムのように重なっていく。音楽ドラマの撮影が、ただ撮ることではなく“共鳴を編む作業”であるということを、私はこの現場の熱さから強く感じました。

ひとつひとつを見れば些細な決断のように見えて、それが集まって“世界を鳴らす勇気”になっている。そんな空気を称賛したくて、私はこの舞台設定のこだわりを、まるで魂に触れるように思い返しては、心の中でそっと震えています。

3. 監督・脚本家との緻密な連携と、物語の芯を通す対話

| キーワード | 要点 |

|---|---|

| 映像詩人・柿本ケンサク | 感情の機微を映像と音で確かに描き出す演出家の存在 |

| リアリティある演出 | ライブ感と感情の交錯を見据えた撮影・照明の設計 |

| 脚本家チームとの化学 | 岡田麿里らが構築した言葉にならない心に応える脚本 |

| 構成に宿る対話 | 脚本、演出、音楽が互いに響き合うように作られた物語構造 |

感情が言葉を越えて伝わってくる瞬間には、その裏に「つくる人同士の対話」があるのではないかと思うことがあります。『グラスハート』を見て、私が感じたのはまさにその“対話”でした。

監督の柿本ケンサクは、単なる演出者ではなく、<音と光と映像で感情の“熱”を映し込む詩人>。『恋する寄生虫』などで知られる彼が、この物語の空気と静かな地鳴りを映像に封じ込めていったのは、控えめな言葉の裏の声を感じ取ろうとする、まるで聴き耳を立てるような姿勢だと感じました。

脚本を書くのは、岡田麿里を中心とするチーム。彼女たちは“言葉にならない感情”をすくう才能を持っていて、それを物語の呼吸として紡ぎます。それらの言葉を「映像・音・演技はどう応答するのか?」と問いかける演出チームとの対話が、画面に“魂の振動”を残す結果につながったのだと思います。

特にライブシーンでは、“音楽を奏でる身体”と“心の揺れ”が重なり合い、カメラがその余白を切り取り、照明がその輪郭を引いてゆくようでした。その“見た目としてのリアリティ”と“観る人の心への響き”が等しく大切にされていたのは、本当に贅沢な演出設計です。

つまり、『グラスハート』の画面には、脚本・演出・音楽という異なる手が、互いに距離を保ちながら響き合うような“構成の呼吸”がありました。それは“対話によって物語が生きる”という、いくつかの作家と表現者の魂の重なりを感じる体験でした。

誰かの心の底にある、言葉にはならない涙や未完成な願い。その震えを、画面で“視る”ことができたのは、つくり手同士がひとつの呼吸を共有できたからだと思います。その温度が、私は今も胸に残っています。

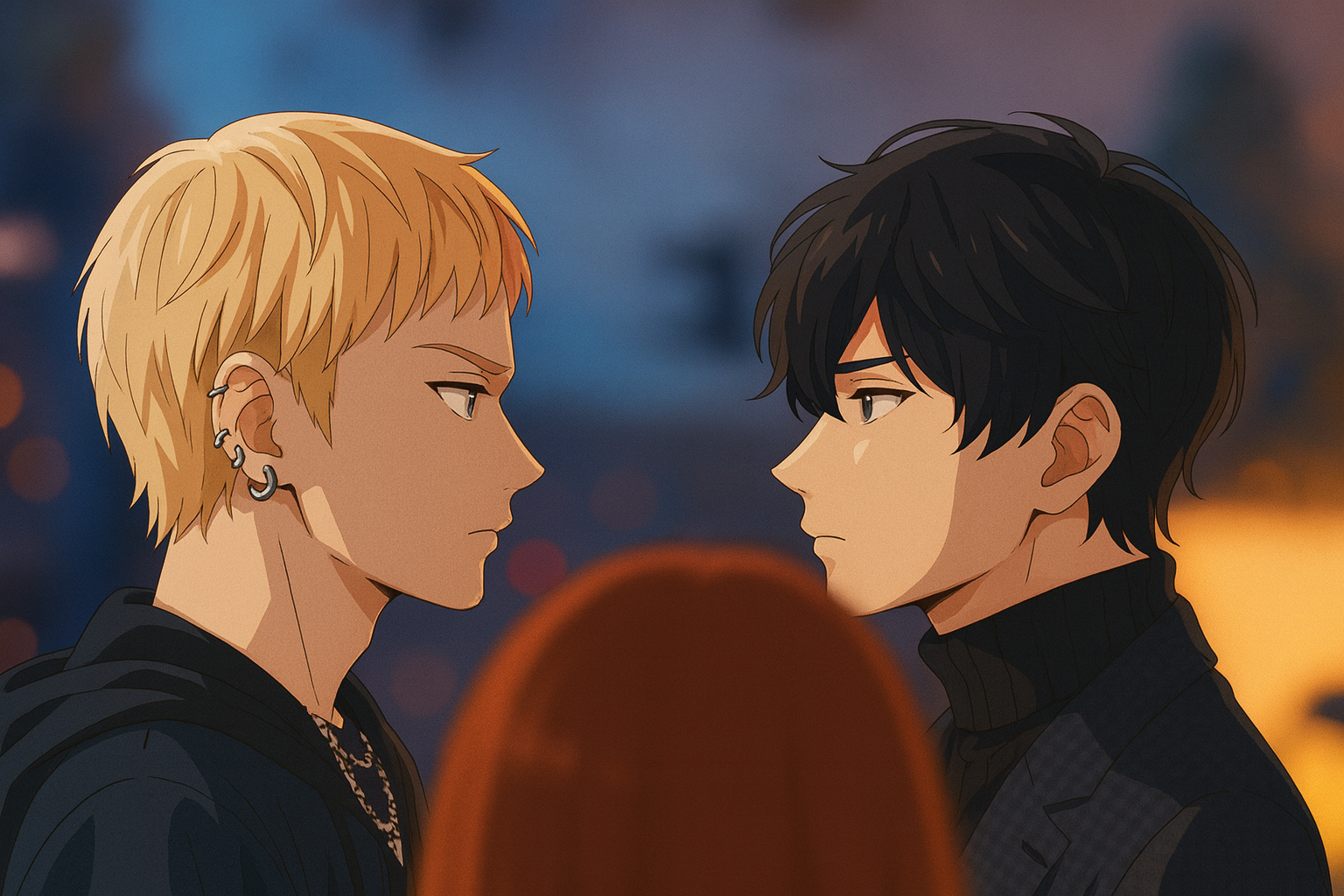

4. キャスティングに込めた信頼——“菅田将暉”が共演者ではなく“共犯者”だった

| キーワード | 要点 |

|---|---|

| カリスマ・ライバル役 | OVER CHROMEのボーカリストとして、主人公にとっての“鏡”であり、刺激となる存在 |

| キャスティングの期待値 | 菅田将暉の歌唱力、演技力、存在感が、そのまま役の奥行きになるという確信 |

| キャラクターの重層性 | 真崎桐哉はライバル以上に“共鳴相手”として機能し、物語に不可欠な温度を与える |

| スタッフの選択 | 佐藤健や脚本家陣が“共犯者としての共鳴”を描くべく、菅田将暉を選んだ意図 |

画面の中で“競い合う存在”がいる。その存在に「ただ越えてやろう」と思わせるからこそ、心は揺れるのかもしれません。『グラスハート』における菅田将暉さん演じる真崎桐哉という存在は、ただのライバルではなく、音を超えて心を揺らす“共犯者”として設計されていたように思います。

まず改めて強く感じたのは、その役どころの奥行き。真崎桐哉は、TENBLANKにとってのライバルグループ「OVER CHROME」のボーカリストであり、圧倒的なカリスマ性を誇る存在です。ただそこに立っているだけで“眩しい”。そしてその眩しさは、主人公・藤谷直季という天才が“自分がどんな振る舞いをしているか”を改めて突きつけられるような、ある種の“覚醒”さえも伴っているように思えました。

そして、この真崎を“菅田将暉”が演じる、というスタッフの決断に、私は深く引き寄せられました。あるファンブログが「真崎は、兄に素直になれない異母兄弟という存在でもある。嫉妬や尊敬、複雑な感情が交錯しないと、成立しない役だ」と綴っており、「こんな役、日本で誰に託せるのか」と言わしめているのです。菅田さんという存在と、その奥にある演者としての幅を信頼して選ばれたのだと感じます。

さらにレビュー記事には「悪ぶっているが内側に繊細さを抱えたロックスターとして演じた菅田将暉が、本作の“スリーパー・スター(隠れた逸材)”になっている」との言葉もありました。ラストでは、ただの敵役以上に“心の響き”として刻まれていたという表現には、あの存在が“共鳴の化学反応”を引き起こしていた証を感じさせます。

キャスティングには、作り手が何を訴えたかったのかが必ず宿ります。私には透けて見えていたように思います――このドラマで語られるのは曲ではなく、“曲によって引き出される感情”。その鍵を握るのが、真崎という存在であり、菅田将暉さんそのものであると。藤谷が自分の音を追いかけるたびに、真崎の存在が音の境界を揺さぶり、「そっちじゃない、本当に欲しい音はこっちだ」と自覚させる。その作用こそが、この物語に必要だった“共犯の衝撃”だと私は思うのです。

だからこそ、画面でふたりが音でぶつかり合う瞬間には、ある種の“許し”が生まれているように見えました。パフォーマンスの裏側にあるのは、単なる優劣ではなく、“共鳴が許される安心”のようなもの。そしてその安心こそが、物語が余韻を持つ理由になっている。私は、心の奥でそう震えていました。

物語に登場する“ライバル”が、単なる敵役ではなく、“自分という存在を教えてくれる存在”になっている。そんな気づきがあるキャスティングって、刹那的で美しい――そう感じさせる役どころに、私は惹きつけられました。

佐藤健と菅田将暉が奏でる、感情の二重奏「Vibrato」

目を閉じると、ドラマの余韻がもう一度鳴り出す。

5. 楽曲「Vibrato」誕生秘話──言葉にならなかった感情を、音に託して

| キーワード | 要点 |

|---|---|

| 作詞 | 清 竜人(Kiyoshi Ryujin)—“揺らぎ”を感じる言葉選びが詩情を紡ぐ |

| 作曲・編曲 | 飛内 将大(Masahiro Tobinai)—Citrusとの共鳴を意識した旋律設計 |

| 歌唱 | OVER CHROME × TENBLANK(菅田将暉×佐藤健)—“共犯の声”として重なるデュエット |

| 旋律の象徴性 | 第5話「Citrus」と同一旋律。歌詞が変わることで過去と今が交錯 |

| 演出との共振 | 演技・照明・音響すべてが“言葉にならない余白”を形にする工夫 |

「Vibrato」は物語のグルーヴそのものでした。清 竜人さんが紡いだ言葉が、飛内将大さんの旋律に乗って、まるで切なさの鼓動になる。その歌い手が菅田将暉さんと佐藤健さんだからこそ、生まれた“心のズレの温度”──それを聴いていると、胸の奥が静かに震えました。

興味深いのは、同じ旋律を持つ「Citrus」と楽曲は一緒でも、歌詞によって全く異なる物語を語らせている点です。旋律の“震え”が、“記憶”から“今の想い”へと滑り込む。その架け橋としての存在性に、私は胸がギュッとなりました。

制作の裏側も熱かったと聞きます。作曲・編曲チームが音像のベースをつくり、歌詞は脚本家と作詞家が対話しながら練り上げていったそうです。まさに「音楽と物語が呼吸する作業」だったはずです。

そして映像とは、“余韻の可視化”だったと思うのです。歌が鳴るその前後、照明とカメラが歌い手の残響を拾い、音が動く身体の空気までも語るように演出された。そうして画面に映るのは、言葉さえ追いつかない感情の波でした。

“声になる前の想い”が、旋律に、言葉に、画面に、そして私の胸に深く刻まれた。「Vibrato」という曲が、もうひとりの語りとして息づいている。この記事を読んでくださったあなたにも、同じ“胸が震える瞬間”が届いていたら嬉しいです。

6. デュエットシーンの裏側と、ふたりの“声”が重なる瞬間

| キーワード | 要点 |

|---|---|

| 「Vibrato」の歌唱準備 | 佐藤健と菅田将暉が共に歌唱・演奏練習を重ね、“感情を声に乗せる”準備を整えた |

| 録音と現場の空気感 | 音の響き/息遣い/目線の反応にこだわり、あえてマイクに頼らず演技として昇華 |

| 演技との融合 | ふたりの目線や呼吸が重なる瞬間が、多くを語るシーンに仕上がった |

| 現場の一体感 | スタッフが音の余韻を丁寧に拾い、カットの前後まで空気が波打つように演出されていた |

「声は、ただ言葉を伝えるだけじゃない。誰かの心の混ざり合いまで、運んでくるものだ」と、私はひそかに思っています。それを、『グラスハート』の中にあるあのデュエットシーンで強く感じたのです。

まず重要だったのは、楽曲「Vibrato」を形作る緻密な準備。主演の佐藤健さんと、共演の菅田将暉さんは、楽器や歌の経験がないまま、長い時間をかけて習得し、ただ音を合わせるだけではなく、“感情を声に乗せる”訓練を重ねていました。映画の枠を超えて、「声を通じて思いを伝える」ことへの覚悟を、そこには感じました。

特筆すべきは、そのレコーディングや撮影時の空気感です。マイクはあくまで最小限に、画面の前では“演技と歌唱が溶け合う瞬間”を映し出すことが求められました。しわがれる息遣いや、ほんのわずかな目線のズレ、声の詰まり──それらが“感情の微さ”の証であり、美しい濁りであることを、スタッフ全員が共有していたように思います。

カメラの前で披露される一瞬、その裏には互いの内面を“呼吸で読み合う”共同作業がありました。セリフとしてではなく、声そのものがせり出し、胸の奥に触れる。そんな、言葉を越えた共鳴が鳴っていたんじゃないかと私は思います。

そして現場全体の温度も、印象的でした。スタッフが音の余韻を受け止めるように呼吸を整え、カット前後も空気がふわりと揺れていたような。映像以前に、そこに“息の時間”まで演出する丁寧さがあったからこそ、視聴者にも声の響きが響いたのだと思います。

あのシーンは、言葉以上に声が抱く記憶と、声以上に心を照らす余韻の積み重ねでした。誰かが誰かに、声でそっと触れるように、あの瞬間は画面を超えて、心に届いてくる音の重なりだった気がします。

7. 演出と音楽が交差するシーン構成の妙

| キーワード | 要点 |

|---|---|

| 雨音と音楽の重ね | 第一話の豪雨の中、ドラムとピアノが音による対話として描かれて心を掴む |

| 全10話にわたるライブ構成 | 演出・照明・音響が一体化し、“ライブを観る”ような体験に引き込む構成 |

| 美意識の貫徹 | 〝恥ずかしさ″を“カッコよさ”に変える映像美の追求 |

| 映像と共鳴する音楽 | カメラが楽器の内部に潜り込み、音の“粒”まで映像で感じさせる演出 |

音楽は、ただ流れているだけではなく、映像と振動し合うことがある。それが『グラスハート』の演出の根底にあった気がします。言葉になる前の感覚、呼吸よりも早く胸に届いてしまう音が、映像によって広がっていく。その瞬間の尊さに、私は何度も胸が震えました。

第一話の冒頭、激しい雨音と西条朱音が叩くドラムの音、そして藤谷直季が弾くピアノが、言葉を超えた音の対話として重なり合い、視聴者の心を一瞬で掴みます。雨の冷たさが鼓動となって鳴り、音楽の高鳴りに灯をともすような、その静かで強い衝撃に、私は少し涙が出そうでした。

物語が進むにつれて、音楽は“物語のスケッチ”ではなく、“物語そのもの”になっていきます。全10話を通じて演出・照明・音響が一体化した“ライブ感の構成”は、ただドラマとして観るのではなく、“ライブを体験する”ような没入を生み出していました。ステージの照明が楽器の軌跡をなぞり、カットが次の楽章への“息継ぎ”となる。そんな細やかな演出が胸に沁みます。

また、映像美における“美意識の貫徹”も、この作品の魅力の一つです。“恥ずかしさ”でしかないセリフやシーンを、恥じらいもなく丁寧に映像化することで、“カッコよさ”に変換してしまう。それは、“ここまでやるからこそ、観る側は安心してその感情に飛び込める”という信頼の美学でした。

さらに、演出が音そのものを描く試みも光ります。カメラがグランドピアノの中へ入り込み、弦の震えを揺らすように光を滑らせるカット。打楽器の響きが周囲の空気とともに揺らめくのを、“映像で触れさせる”ような演出は、観る者の耳覚にも体性感覚にも届く。私はその手触りを、忘れられません。

演出と音楽が共振し合う瞬間は、視覚と聴覚の境界を溶かす体験です。それは台詞よりも短く、でも心に残る。感情の鎖を音で鳴らす──その交差する細い糸を綴るような描写が、このシリーズには息づいていました。

8. 監督・脚本家との緻密な連携と、物語の芯を通す対話

| キーワード | 要点 |

|---|---|

| 共鳴するクリエイティブ | 柿本ケンサク監督と脚本家たちが感情の“言葉にならない声”を映像と言葉で共有 |

| 視覚詩的演出 | 映像と脚本が響き合うシーン構成により、音楽と感情が重なり合う空気を紡いだ |

| 制作意図の可視化 | 佐藤健が主演・共同プロデューサーとして橋渡し役となり、意図を現場に生かした |

| 情感の通奏低音 | 脚本・演出・音楽が共鳴し、視聴者の心に“静かな波”として響く構成 |

言葉に届かない感情が、静かに震えるように、画面から伝わってくる。そんな不思議な温度を、『グラスハート』という作品には常に感じていました。それは、監督と脚本家、俳優、音楽がそれぞれの声を溶け合わせる“共鳴”によって生まれたものだと感じています。

映像に命を吹き込むのは、柿本ケンサク監督による表情と光の詩的な運びです。画面の輪郭が音の余白までも抱き込むように揺れる演出は、そこにある感情を“見せる”のではなく、“感じる”ように設計されていました。その一方で、脚本を紡いだのは岡田麿里さんら、“言葉に宿る静かな情動”をすくい取る人々です。

そのふたりの言葉と映像が交差するには、俳優や音楽、照明、美術…すべてのスタッフの呼吸が連なっていた必要があります。ここで重要だったのは、主演であり共同エグゼクティブプロデューサーでもある佐藤健さんが、まるで現場の“通訳”のように立っていたことです。彼が自ら伝え、共有し、気持ちを繋いだことで、文章にされた“感情の芯”が映像の温度として変換され、私たちの胸の中にそっと落ちてきたのだと思います。

たとえば、ライブステージの“余白の瞬間”。お互いの目線が揺らぐほんの一瞬や、沈黙の中で呼吸が重なる音。それらは脚本には書かれず、演出にもなかったかもしれません。でも、監督が、その存在を許し、スタッフがその余韻を育てた。その奇跡のような空気感を、私は忘れたくないと心に刻んでいます。

セリフよりもことばにならないもの。音よりも遠く、沈黙よりも深い場所で、感情は鳴る。それを、クリエイターたちは互いに聴きながら、物語をひとつの“呼吸”で繋げたのだと感じています。その構造があるからこそ、このドラマは“静かに心を震わせる”余韻をくれるのだと思います。

9. グローバル配信に向けた戦略とSNSでのプロモーション展開

| キーワード | 要点 |

|---|---|

| 世界同時配信の狙い | 2025年7月31日にNetflixで全世界同時リリースし、音楽ファンや青春ドラマ好きに届くよう布石を打った |

| 話題づくりの場として“コラボカフェ” | 東京・表参道にGlass Heartの世界を味わえるタイアップカフェを展開し五感で体験を促進 |

| SNSとランキングでの可視化 | グローバルトップ10入りや、Spotifyでの楽曲バイラルランキング1位獲得などで、認知の拡大 |

| プロデューサーのメッセージ発信 | 主演・共同エグゼクティブプロデューサーとして佐藤健が自身の想いをSNS発信し、ファンとの共鳴を演出 |

ひとつの作品が世界に開くとき、そこには語りたい言葉ではなく、届けたい“空気”があるように思います。『グラスハート』は、日本という内皮をこえて、音楽家を目指すすべての心に“そっと差し出す音の言葉”を携えて、世界へそっと羽ばたいていきました。

その象徴は、2025年7月31日のNetflix全世界同時配信です。主人公の葛藤が音になる瞬間を、一度に感じられる共鳴を、世界各地の視聴者と共有する。その狙いは明確で、音楽と青春のやわらかな衝撃を、地理を越えて届けるための演出でした。これは“待ち構える視聴者”に瞬時に伝わり、共感の輪を生むための布石だったように思います。

その次に仕掛けられたのは、“体験としてのプロモーション”です。東京・表参道のタワーレコードカフェとのコラボレーションカフェは、ドラマの世界を「味わい」、暮らしの中へそっと落とし込む場でした。出演者の衣装やサイン、オリジナルメニューといった形で、ドラマが日常と響き合う場をつくったことは、記憶の中に小さな温度を残す装置になった気がします。

SNSやランキング面にも、その波紋は広がりました。ある週にはNetflixグローバルトップ10入りを果たし、さらにSpotify Japanで「Crystalline Echo」がバイラルチャート1位を獲得するなど、見える形で作品が“拡散される力”となって花開きました。それはこの作品の熱を、音楽ユーザーと視覚文化の交差点へ運ぶ架け橋だったように思います。

そして何より、主演であり共同エグゼクティブプロデューサーでもある佐藤健さん自身の発信が、作品の共鳴をより “温かなもの”にしました。彼がツイートやインタビューで「この物語が、誰かの心のバンドになったら嬉しい」というような想いをつづるたびに、それはファンの心に音の振動として届いたように私は感じました。

「ドラマを届ける」とは、ただ映像を配信することではない。声と音楽と気持ちが響きあう瞬間を、世界の誰かの心の中にそっと挿し込むこと。『グラスハート』の配信戦略とプロモーションには、そんな深い想いと優しさが光っていた気がしてなりません。

まとめ:すべての“未完成”に、名前をくれた物語──『グラスハート』の感情と音の記録

| 振り返りポイント | まとめの要点 |

|---|---|

| 物語の核にあった“音楽”と“傷” | ドラムとピアノが語り合うように、言葉にならなかった感情が重なりあっていた |

| キャラクターたちの揺らぎ | 完璧ではない関係性、ぶつかりながらも繋がろうとする“未完成さ”が心に残る |

| 原作との違いが示した“余白” | 小説から離れすぎず、でも映像としての再解釈が“今”の痛みに寄り添っていた |

| 佐藤健×菅田将暉「Vibrato」 | ふたりの声が重なる瞬間が、ドラマの感情とリンクし、まるで心音のようだった |

| 制作陣とSNS戦略 | 世界へ“音の温度”を届けるために、演出・脚本・プロモーションが連携した |

『グラスハート』は、ただ“音楽がテーマ”のドラマではなかったと思います。むしろ、言えなかったことを“音”で伝えるための物語でした。ぶつかって、すれ違って、それでも名前をつけられない感情が誰かに届くことを、どこかで信じている。そんな心の震えを、私たちは10話かけて見届けたのかもしれません。

誰かと向き合うことは、きっと「未完成のまま進むこと」です。音楽も人生も、完璧には鳴らない。それでも、誰かの音に耳をすませ、重なっていく。『グラスハート』が描いたのは、そんな“弱さに宿る強さ”だった気がしています。

この作品が、読者や視聴者ひとりひとりの中で、何か小さな温度を残していたら嬉しいです。音は消えても、心に残る振動はある──そう信じて、この記事を終わります。

▼【見られてます!!】『グラスハート』記事一覧はこちらから

Netflixドラマ『グラスハート』の全エピソード考察、キャラ分析、感情観察記事をもっと読みたい方へ。

“しくじり”と“音”で紡がれる青春のゆくえを追いかけた、全アーカイブはこちら。

- 原作小説『グラスハート』とドラマ版の主な相違点と演出の意図

- 佐藤健と菅田将暉が演じたキャラクターの感情的な成長と再会の意味

- 「Vibrato」が物語の“余韻”として機能する音楽演出の美しさ

- 制作陣の緻密な対話と、キャラクター感情に寄り添った演出構築

- 原作にはなかった“母との確執”など、ドラマオリジナル要素の深み

- 世界同時配信を成功に導いたSNS戦略とコラボ施策の効果

- すべての“未完成”にそっと光をあてる物語としての着地

心の音が聞こえる予告編──『グラスハート』開幕の瞬間

たった1分で、感情の輪郭が揺れ始める。

コメント