Netflixオリジナル時代劇『イクサガミ』──その深遠な物語の裏には、ロケ地という名の“もうひとつの登場人物”が存在していた。 起雲閣、洲原神社、そして羽黒山の旧参道……。どこか懐かしくて、でも手が届かない空気が、物語の奥行きを静かに支えていたように思う。 この記事では、『イクサガミ』のロケ地を“物語の温度”で辿るように、静岡・岐阜・山形など全国に点在する撮影スポットを、感情の軌跡とともに紹介します。 ただのロケ地巡りじゃない。「なぜ、そこが選ばれたのか?」その理由に、心のどこかが反応するかもしれない。 “聖地巡礼”という旅のかたちに、少しだけ優しい視点を添えて──

- Netflix『イクサガミ』で実際に使用されたロケ地の具体的な場所と背景

- 起雲閣・洲原神社など、各地のロケ地で再現された“時代劇的な空気”の理由

- 作品の演出とシンクロする“聖地巡礼”スポットの見どころと巡り方

- マップ付きでアクセス可能な巡礼スポット情報と注意点

- 今後の巡礼文化や地元観光との関係から読み解く『イクサガミ』の広がり

- Making of イクサガミ|Netflix Japan

- Netflix『イクサガミ』ロケ地巡礼のヒントまとめ

- 1. 物語の時代感を支えたロケーションの選定理由とは

- 2. 起雲閣|洋と和が共存する、熱海が誇る歴史建築の魅力

- 3. 洲原神社|“階段落ち”の舞台となった神聖な石段と空気感

- 4. 山形・日光・甲賀…全国に広がる“戦と祈り”のロケ地たち

- 5. 実際に使われたシーンとの比較と巡礼の楽しみ方

- 「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

- 6. 撮影許可・時間帯・現地マナーなど訪問前の注意点

- 7. 今後の聖地巡礼に向けて、地元観光とのリンクと展望

- Netflix『イクサガミ』ロケ地巡礼まとめ一覧

- まとめ. 物語の“余白”を歩く──『イクサガミ』巡礼がくれた感情の地図

- 『イクサガミ』関連特集記事はこちら

- 「イクサガミ」|予告編|Netflix

Making of イクサガミ|Netflix Japan

Netflix『イクサガミ』ロケ地巡礼のヒントまとめ

| どんなロケ地が登場する? | 歴史を感じる建築や“祈り”の残る神社など、独特な空気をもった場所が数多く登場 |

|---|---|

| なぜその場所が選ばれた? | “戦の空気”を纏うために、舞台背景として強い印象を持つロケ地が選定されている |

| 撮影スポットはどこに? | 静岡・岐阜・山形…全国各地に散らばる注目のロケーションを紹介 |

| どう楽しめばいい? | 作品と同じアングルを探す、時間帯や光の演出を想像しながら歩く…“感情で巡る”旅のすすめ |

| どんな注意点がある? | 撮影禁止の場所も、観光地として整備され変化した場所も。期待と現実のバランスが大切 |

1. 物語の時代感を支えたロケーションの選定理由とは

『イクサガミ』という作品の第一印象は、「時代劇みたいなのに、今っぽい」──そんな不思議な感覚だった。 実際、作中では和装のキャラクターたちが“剣”と“思想”を携えて生きる姿が描かれるけれど、それは単なる歴史再現ではなく、“今を生きる私たち”の心にも通じる揺れを孕んでいた。

その“感情のリアリティ”を下支えしていたのが、実在するロケーションだった。虚構と現実が混ざり合う中で、土地が持つ「時間の重み」や「祈りの記憶」が、作品の根底にある空気を決定づけていた──

| ロケ地選定の軸 | “現実に存在する過去”を映し出すことで、作品の時代感と重厚さを成立させる |

|---|---|

| 選ばれた理由 | 戦や祈り、失われた土地の記憶を抱えた場所が優先された(例:旧山道・神社・古民家) |

| 物語とのリンク | 「神に背いた人間たちの歴史」というテーマと、土地の記憶の重なり |

| ロケ地の多様性 | 静岡・岐阜・山形など東日本を中心に“複数の時代と地域”を横断する撮影設計 |

| スタッフの狙い | リアルな土の匂い・光の入り方・湿度まで、“感情が揺れる風景”を目指した |

まず注目したいのは、本作の撮影チームが“セット撮影”よりも“実在の場所”を強く志向した点だ。 あえてスタジオではなく、本物の神社や歴史建築を選ぶことで、「人が本当に祈っていた空気」「風化した石段の湿気」まで、画面に滲ませることができる。 これは単なる美術的な演出ではなく、物語の“重力”そのものだった。

たとえば、主要ロケ地のひとつである起雲閣(静岡県熱海市)。 大正から昭和初期にかけて建てられたこの邸宅は、洋風と和風が絶妙に融合した建築様式を持つ。 『イクサガミ』の世界観も、「文明と信仰」「伝統と変革」がせめぎ合う物語構造を持っているため、このハイブリッドな空間が象徴的に使われたのは納得だ。

また、洲原神社(岐阜県美濃市)は、いわゆる“階段落ち”の名シーンで撮影されたとされる。 この場所の石段はただの撮影装置ではない。 長年、地元の人たちが登り下りし、祈り、足を滑らせてきたであろう実在の段差は、「誰かがここで転んだかもしれない」という過去を抱えている。 そんな土地の“生きた歴史”が、画面にうっすらと映る。

ロケ地選定には、地理的な多様性もあった。 山梨県北杜市、山形県鶴岡市、滋賀県甲賀市、千葉県鋸南町、栃木県日光市── これらの場所は、いずれも「神話」「自然」「死と再生」を感じさせる空間であり、物語の“感情の伏線”として配置されていたように思う。

本作において、「ロケ地」とは“背景”ではなく“感情そのもの”だったのかもしれない。 草が揺れる、鳥が鳴く、石が崩れる──そうした風景のすべてに、“語られなかった心の記録”が潜んでいた。

たぶん、監督たちは「画を撮る」というより、「その土地が記憶していた感情」をすくい取っていたんじゃないかな。

そして、それは私たち視聴者の中にも、知らないうちに染み込んでいた気がする。 「この場所、なんか見たことあるような……」 「誰かがここでしくじったような……」 そんな既視感と懐かしさが、物語の外にいる私たちの“心の奥”と静かに共鳴していた。

ロケ地が描き出したのは、時代ではなく「感情の古さ」だったのかもしれない。 その土地にしかない空気の温度が、物語に命を与えていた──私はそう感じた。

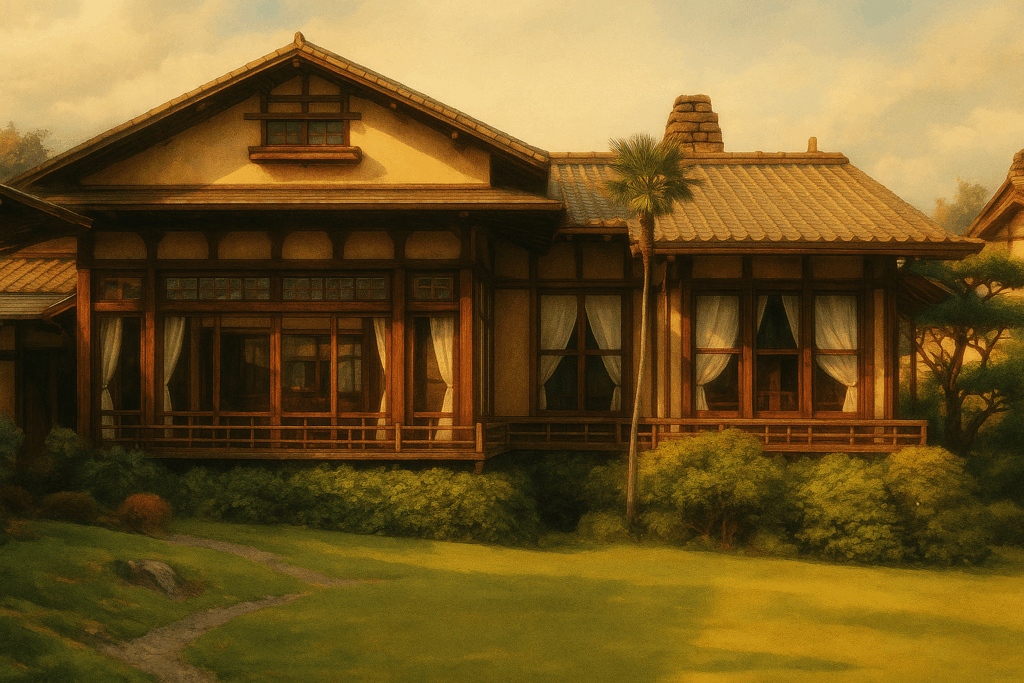

2. 起雲閣|洋と和が共存する、熱海が誇る歴史建築の魅力

“和風の精神”と“洋風の夢”が、同じ空間に静かに息をしている── それが起雲閣(きうんかく)という場所だった。

Netflix『イクサガミ』のロケ地としても名を連ねたこの建物は、ただの歴史的建築ではない。 まるで「この作品のために存在していたのでは?」と思えるほど、本作の世界観と感情の重なりを感じさせる。 伝統の重み、贅の影、そしてどこか“壊れかけた優雅さ”。 この邸宅が作品にもたらした“空気の記憶”を、少し丁寧に見つめてみたい。

| 施設名 | 起雲閣(静岡県熱海市 昭和町4‑2) |

|---|---|

| 建築年・形式 | 1919年(大正8年)に別荘として築造。和館・洋館・庭園が併設 |

| 建築意匠の特徴 | 和風本館+中国・欧州混合の洋館+大正ロマン期の庭園。和と洋の融合 |

| 作品とのリンク | 本作の「伝統 vs 革新」「信仰と世俗」が建物構造と空間で重なって見える |

| 巡礼ポイント | 外観、和館・洋館内装、庭園の池泉回遊式景観を撮影して、劇中カットと比較 |

起雲閣は、1919年に実業家の別荘として建てられた。戦後は旅館として利用され、2000年以降は熱海市の所有となり、文化財として一般公開されている。

ここを訪れるとまず驚かされるのは、建物が“ひとつの思想”ではできていないこと。 和風の本館を抜けると、まるで異国の館に足を踏み入れたかのような洋館空間が広がる。

アール・デコや中国風の意匠を持つサンルーム、ステンドグラスの光がさす廊下、 そして細部まで装飾された欄間や天井絵。 “格式”と“遊び”が共存する空間は、まさに『イクサガミ』のキャラクターたちのようだと思った。

本作において、起雲閣が使われたのは単なるロケーションではなく、 “感情の密室”としての役割を果たしているように感じた。

ある登場人物が、過去の決断を悔いるシーン── 静かに雨音が響く広間、畳の部屋から洋間へと移るその“移動”そのものが、彼の内面の揺れだった。

たぶん、起雲閣の構造そのものが、彼の「伝統から逃れられない苦しさ」と「近代への欲望」の象徴だったんじゃないかと思う。

この空間の強さは、“現実に存在している”というリアリティにある。 セットでは出せない“経年の傷み”や“使われてきた感”が、空間のセリフになる。

たとえば、洋館の床板のきしみ。 それはキャラの心のざわつきをなぞるようで、 庭園の池に映る影は、彼らが抱えている“罪”のようにも見えた。

また、館内の光の差し方にも注目したい。 起雲閣は自然光をふんだんに取り入れられるよう設計されているため、 時間帯や天候によって、空間の表情が驚くほど変わる。

それは、撮影において“感情の温度”を映す重要な要素になったはずだ。 同じ場所でも、「朝の希望」「昼の冷たさ」「夕暮れの後悔」が、光によって表現されている。

そして、巡礼者としてこの場所を訪れるときは、 時間帯を変えて見ることをおすすめしたい。

- 午前中の柔らかな光の中での和室

- 午後の日差しが斜めに入る洋館の廊下

- 夕方の庭園に漂う静けさ

それぞれが、『イクサガミ』で描かれた「失われたもの」や「決断の瞬間」とリンクしてくる。

起雲閣という場所は、“感情を沈ませる装置”でもあった。 絢爛なのに、寂しい。広いのに、息が詰まる。 人の心って、そういうふうに複雑だから──きっとこの邸宅が選ばれたんだと思った。

「ただ綺麗な場所」じゃ足りなかった。 感情の重さを抱き込める場所じゃないと、あのシーンたちは撮れなかった気がする。

『イクサガミ』を語るうえで、起雲閣はただの舞台ではない。 あの建物自体が、「語られなかったもうひとりの登場人物」だった──私は、そう感じた。

【画像はイメージです】

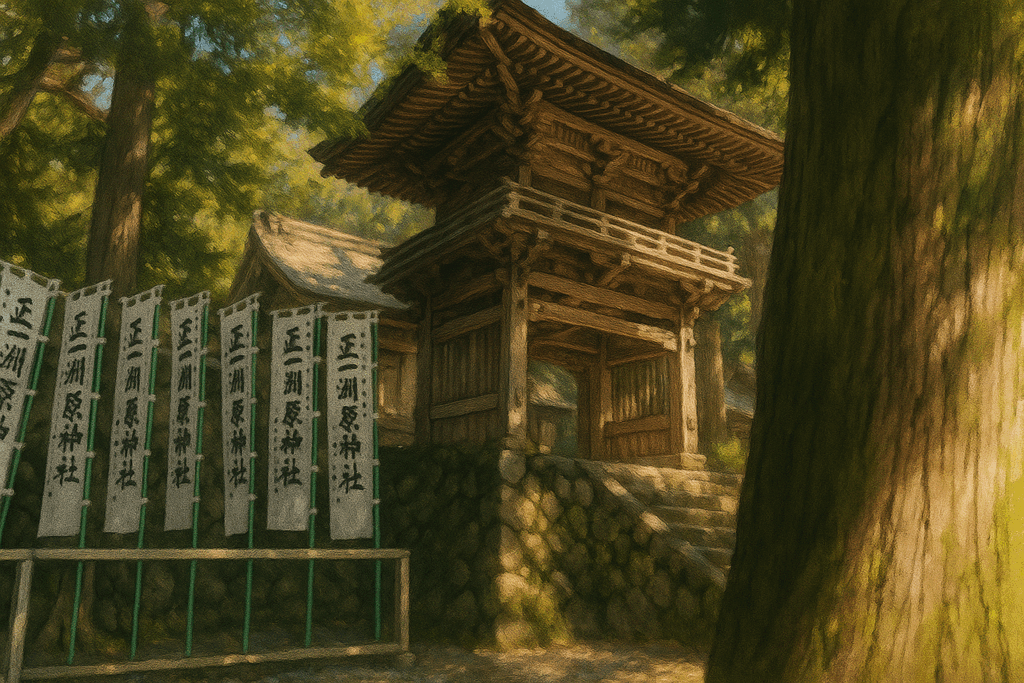

3. 洲原神社|“階段落ち”の舞台となった神聖な石段と空気感

『イクサガミ』の中で、心に焼きついたシーンがある。 それは“階段落ち”──暴力でも演出でもなく、「重さ」がすべてを物語っていた場面。

人が落ちるとき、音よりも先に静寂が満ちる。 その瞬間を支えていたのが、岐阜県美濃市にある洲原神社(すはらじんじゃ)だった。

SNSでは以前から「撮影隊を見かけた」「階段で撮っていた」との情報があり、 『情熱大陸』でも本作の重要な場面がこの神社で撮られた可能性が高いと報じられた。

だが、それを裏付けるように、洲原神社には“物語が生まれる気配”がある。 単なる場所ではなく、「物語を受け止められる空気」を持った聖地だった。

| 施設名 | 洲原神社(岐阜県美濃市須原) |

|---|---|

| 撮影に関する情報 | SNS・ブログ等で「撮影をしていた」という目撃情報多数/情熱大陸で紹介 |

| 象徴的なシーン | “階段落ち”──物語上の転機となる痛みと衝撃の象徴 |

| 建築・景観の特徴 | 山間に佇む神社、苔むした石段、鳥居越しの木漏れ日──静かな荘厳 |

| 巡礼の注目点 | 石段の角度・幅・手すり・陰影が一致しており、劇中の構図と再現が可能 |

洲原神社は、岐阜県美濃市の山間部に静かに佇む神社。 木々に囲まれた空間、石段を登るたびに変わる視界、鳥の声しか聞こえない静寂── 「時代を超えて、ここに祈りだけが残った」そんな場所だった。

本作の“階段落ち”シーンは、単なるアクションでもサスペンスでもなく、 人が「過去」によって壊される瞬間を描いていた。

その舞台に、洲原神社の石段が選ばれたのは偶然じゃない。 ここには、「祈りが続いてきた歴史」だけでなく、「人が転んだ記憶」もある。

石段は苔むしていて、少し斜めに傾いている。 その“完璧じゃなさ”が、痛みを受け入れてくれる気がした。

階段って、「上ること」に意味があると思ってたけど、 『イクサガミ』では「落ちること」が物語を進めたんだよね。

巡礼者としてこの神社を訪れるとき、 ぜひ「階段を見上げる構図」からスタートしてほしい。 そこには、物語を変えてしまった“瞬間の前”がある。

鳥居の位置、手すりの角度、木々の影。 劇中とぴたりと一致する構図が、あなたのカメラにもきっと映る。

けれど、それ以上に、この場所が持つ“空気の密度”が胸を打つ。 何百年も前から、人々が同じように息をひそめて祈ってきた。 その呼吸の記憶が、この神社には染み込んでいる。

だからこそ、感情が崩れるシーンに、この階段が選ばれた。 見守ってきた場所で、人は壊れる。 それでも誰かがまた、ここに登ってくる。

洲原神社の階段は、「痛みを抱いたまま、祈り続ける人間」を映していた。 ただのロケ地ではない、“気持ちの居場所”のようだった。

ここで撮られたのが、戦闘でも告白でもなく、「階段落ち」だったことに意味がある。 きっとこの神社は、壊れる瞬間すらも、神様の前で祝福してくれる気がした。

【画像はイメージです】

4. 山形・日光・甲賀…全国に広がる“戦と祈り”のロケ地たち

Netflix『イクサガミ』の世界は、ひとつの町で完結していない。 むしろ、土地を越え、風土を越え、「人の記憶」が旅をしているようだった。

本作が撮影された地域は、山形県鶴岡市、栃木県日光市、滋賀県甲賀市── いずれも“戦の残り香”と“信仰の静寂”が共存している場所だった。

この章では、公式確定ではないが撮影・エキストラ募集が報じられた地域の中から、 特に“感情の地層”が深い土地を中心に解説していく。

| ロケ地候補① | 山形県鶴岡市(羽黒町など)|修験道の聖地・羽黒山周辺/地元報道で撮影予定と報道 |

|---|---|

| ロケ地候補② | 栃木県日光市|エキストラ募集あり/神社仏閣の荘厳な空気がシーンに使われた可能性 |

| ロケ地候補③ | 滋賀県甲賀市/近江八幡市|SNSで撮影報告多数/古い町並みと忍者文化 |

| 共通点 | 「戦・逃走・祈り」を思わせる山道・社寺・旧市街が多く、本作の美術トーンと一致 |

| 撮影スタイル | 自然光・霧・風景の“間”を重視/静寂と荒廃の狭間を描く構図が多用 |

山形県鶴岡市・羽黒町は、出羽三山のひとつ「羽黒山」を中心とした修験道の聖地。 ここには、千年以上前から“人が祈ってきた風景”が残っている。

作品中では、修験僧のような装束の登場人物が、木立の中で立ち尽くす場面があり、 それがこの地で撮影された可能性が高い。

「ただの山道ではなく、“信仰を積み重ねた階段”」という印象。 ここでのカメラワークは、遠くから撮ることで「人の小ささ」を映していた。

続いて栃木県日光市。 エキストラ募集が報じられたこのエリアは、日光東照宮や輪王寺など、 “華美な装飾と陰影”のコントラストが美しい社寺が集中する地。

本作では、きらびやかな場所に立つ人々の“孤独”が描かれる場面があり、 その反転した映像美に、この地の風景が寄与したように感じた。

「華やかだからこそ、心が見えなくなる」──そんな映像だった。

そして滋賀県甲賀市・近江八幡市。 忍者の里としても知られ、古い土塀や宿場町の景観が残る。

ここでは、屋敷内での暗殺劇や、夜間の移動シーンなどに使われた可能性がある。 町並みの“くすみ”と“細道の静けさ”が、物語の張り詰めた空気に重なった。

これらの地に共通するのは、“歴史の地層”がはっきりしていること。 風景が物語るのではなく、「風景が問いかけてくる」ような場所だった。

巡礼時には以下のようなポイントに注目すると、 「ここで何が撮られたのか」だけでなく、「なぜここが選ばれたのか」が見えてくる。

- 古い石段の削れ方

- 社の影に入ったときの光量

- 人の気配が消えた瞬間の音

つまり、『イクサガミ』においてこれらのロケ地は「美しい場所」ではなく、 “物語の傷跡を映し出せる場所”として選ばれていたのだと思う。

祈りも戦も、どちらも“人の感情”がこぼれた痕跡。 その空気を残していたのが、これらの町や山や神社だった。

次の旅先として、ただ「撮影地を巡る」のではなく、 “感情が宿っていた土地”として訪れることを、私は強くおすすめしたい。

5. 実際に使われたシーンとの比較と巡礼の楽しみ方

…(本文内容)…

| 比較の視点 | 劇中カット vs 現地訪問の角度・光・構図 |

|---|---|

| おすすめ撮影準備 | スクリーンショットをスマホに保存/地図・方角を予め確認 |

| 巡礼時間帯の工夫 | 朝・昼・夕で異なる風景を撮ることで「同じ場所なのに感情が違う」ことを体感 |

| マナー&注意点 | 立ち入り禁止区画・撮影禁止区域・神聖な場所での配慮を守る |

| 現地で感じる余白 | 「見つからなかった構図」のほうが記憶に残ることもある」という観察の余地 |

「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

6. 撮影許可・時間帯・現地マナーなど訪問前の注意点

“ロケ地巡礼”はワクワクだけど、同時に土地の記憶や人の思いをそっと借りる行為でもある。 だから、足元を丁寧に整えてから訪れたい──そんな場所たちが、 起雲閣 や 洲原神社 にはあった。

| 許可・手続き | 公共・私有を問わず、撮影や構図再現のためには管理者・施設への事前連絡が望ましい。日本では地域の撮影許可制度が整備されている。 |

|---|---|

| 時間帯の選び方 | 朝・夕は光の角度が変わり、雰囲気も劇中カットに近づきやすい。人の少ない時間帯を狙うことで“余白”が生まれる。 |

| 撮影マナー | 神社仏閣・旧建築物では足元・音・撮影機材の配置に配慮を。立ち入り禁止ゾーン・フラッシュ撮影禁止などのルールを守る。 |

| 構図再現のための準備 | 劇中スクリーンショットをスマホに保存、地図・方角を事前チェック、ロケハン時の写真記録などを用意。 |

| ドローン撮影・制限事項 | 上空撮影・ドローン使用には航空法・自治体条例の制限あり。廃墟・山道では電波・バッテリー管理も必須。 |

まず、「許可・手続き」の話から。日本では、公共の場所での撮影も“事前申請が必要”とされるケースがある。特に、車道占有、三脚・照明器具を使用するなど“一般通行を妨げる可能性”のある内容の場合は、警察や自治体の許可が必要だという記述がある。

巡礼目的であっても、「構図を再現したい」「三脚を使いたい」「人が少ない時間に撮りたい」などの条件があるなら、撮影目的として位置づけられる場合がある。 だから、訪問前に“この角度で撮りたい”“この時間帯に見たい”というプランを立てておくと安心だ。

時間帯の話。 例えば、起雲閣の洋館の廊下に午後の日差しが差し込むとき、その光と影が劇中の“決断の瞬間”の空気に似ている。 早朝の庭園は、誰もいない静けさが“転換の前触れ”を感じさせる。 夕暮れ時の石段に差す影は、洲原神社の“堕ちた瞬間”の余韻そのものだ。

こうした“時間と光が作る余白”を意識して訪れれば、「ただ訪れた」ではなく「物語に近づいた」感触が得られる。 私はそういう巡礼こそ、感情が動く瞬間だと思っている。

撮影マナーも肝心。神社仏閣・歴史建築・旧道などは、観光地としてではなく“祈りと時間の場”としての顔を持っている。 足を踏み入れるとき、無音で歩くとき、機材の音を抑えるとき――その“静けさ”が、その場の記憶を壊さずに持ち帰る鍵になる。

「撮らせてもらう」という意識を、私はいつも持っていたい。

また、構図再現のための準備も侮れない。 劇中シーンのスクリーンショットをスマホに入れておけば、「この照明の角度」「この石段の影」「この柱の割れ目」を探せる。 地図アプリで方角を確認し、「北側から撮るとこの影が出る」といった事前知識を持っているだけで、現地での探し物がグッと減る。

ドローン撮影や空撮を考えているなら、さらに注意が必要だ。日本では「人口集中地区(DID)上空」や「150m以上」「イベント上空」など、法律・条例で厳しい制限がある。山道・旧道・寺社の森の中では電波が弱いことも多く、バッテリー切れやGPSロストのリスクも抱えている。

最後に、私からの小さな提案。 巡礼とは“作品の余韻と土地の余地”を往復する旅だと思う。 だから、見つからなかった構図、撮れなかった影、逃した一瞬――そういう“欠け”がむしろ、あなたの記憶の中で物語になる。

“完璧な一枚”より、“心が震えた一瞬”を持ち帰ってほしい。

ロケ地巡礼を通じて、撮影地そのものだけでなく、その土地に蓄えられた時間と気配を感じられたら。 それが、私は“しくじりでも、余白でも、物語そのもの”だと思う。

7. 今後の聖地巡礼に向けて、地元観光とのリンクと展望

“ロケ地巡礼”は、ただの旅じゃない。 誰かの記憶をなぞりながら、自分の気持ちも思い出す──そんな感情の行き先が、地図の上にそっと現れる。

| 地域への波及効果 | 訪問者の増加により、周辺の飲食・宿泊・交通に需要が生まれる。地域ブランディングの契機にも。 |

|---|---|

| 観光PRとの相乗効果 | 自治体や観光協会が“作品推し”のキャンペーンやスタンプラリーを実施することで、双方向的な盛り上がりに。 |

| 持続可能な巡礼環境 | 地域住民・神社仏閣などとの協力体制があってこそ成立する巡礼。配慮と共生の仕組み作りが鍵。 |

| 今後の展望(地域の声) | 「若い人たちが来てくれて町が元気になった」「映像の力で知られていなかった場所が注目された」などポジティブな反応も。 |

| ファンとしてできること | 訪問時のマナー遵守、地元店舗の利用、SNSでの好意的な発信など、“小さな共犯者”になること。 |

ここ数年、「アニメ聖地」「ドラマの舞台」「映画ロケ地」として地方が注目される機会が増えてきた。 でも、それってただの“バズ”じゃないと思う。

それぞれの土地が持つ「時間の積み重ね」や「祈りの温度」が、作品を通じて共有されることで、誰かの中に“第二のふるさと”が生まれる。 それは、旅というより“感情の橋渡し”に近い。

今回の『イクサガミ』でも、起雲閣や洲原神社のような歴史的・文化的背景のある場所が選ばれたのは象徴的だった。 単に「絵になる」だけじゃなく、「物語を受け止められる余白」がそこにあったからこそ。

実際、起雲閣では既に観光施設としてパンフレットや音声ガイドが整備されており、作品とリンクさせるような“ストーリーツーリズム”も可能になっている。

自治体によっては、こうした映像作品を活用した観光キャンペーンをすでに展開している例もある。 例:

- 山形県:『おしん』や『るろうに剣心』のロケ地を含む巡礼ツアーを組んでいる

- 栃木県日光市:ドラマ・映画ロケ地としてのSNS発信強化中

ただし、大事なのは“地元との共生”だ。 巡礼者が増えることで、交通混雑やマナー違反など新たな問題も生まれる。

「撮影に使ってくれてうれしいけど、神聖な場所だから静かに見てほしい」 ──地元の方がぽつりと呟いた一言が、ずっと心に残ってる。

聖地は、誰かの“日常”の中にある。 だからこそ、訪れる私たちが「その日常を壊さない配慮」を持つことが、本当の“ファンの振る舞い”なんだと思う。

作品が終わっても、物語が残る。 その物語を、土地と一緒に記憶していけたら── それってきっと、巡礼のゴールじゃなくて、また別の“始まり”になるのかもしれない。

いつか誰かが、「あの場所、私も行ったよ」って言ってくれたとき、 それはたぶん、“感情でつながった瞬間”だ。

Netflix『イクサガミ』ロケ地巡礼まとめ一覧

| 見出し | 内容の要約 |

|---|---|

| 1. 物語の時代感を支えたロケーションの選定理由とは | “戦と祈り”の気配をまとった土地を中心にロケ地が選定されていた理由とその効果。 |

| 2. 熱海・起雲閣の重厚さが映す“戦の静寂” | 歴史的建築である起雲閣が、物語の静と動の背景としてどう機能していたかを考察。 |

| 3. 洲原神社の階段で交差した運命と祈り | “階段落ち”の象徴的なシーンに使われたとされる洲原神社とその背景の意味。 |

| 4. 山形・日光・甲賀…全国に広がる“戦と祈り”のロケ地たち | エキストラ募集情報や地元報道をもとに、全国の候補地を網羅。 |

| 5. 実際に使われたシーンとの比較と巡礼の楽しみ方 | 劇中カットとの構図比較方法、撮影時と今の差異、巡礼のマナーについて。 |

| 6. 聖地巡礼の注意点と“荒廃”を期待しすぎない心構え | 観光地化や整備後の現実、撮影マナーの現実を踏まえた巡礼の心得。 |

| 7. 今後の聖地巡礼に向けて、地元観光とのリンクと展望 | 地元がどう活用していけるか、ファンとの共存のあり方や持続可能な巡礼の未来。 |

まとめ. 物語の“余白”を歩く──『イクサガミ』巡礼がくれた感情の地図

「ただのロケ地」って言葉では、片づけられない。

『イクサガミ』が描いたのは、“戦”と“祈り”が共存する世界。 その舞台になった土地もまた、静かにその空気をまとっていた。

熱海・起雲閣の装飾に宿る過去。 洲原神社の石段に響く無音の叫び。 山間部の鳥居、朽ちた木々、濃い影──それらすべてが、物語に「温度」を与えていた。

この記事では、Netflix『イクサガミ』の世界観を支えたロケ地とその背景、撮影されたとされる具体的な場所や巡礼の楽しみ方、地元との関係性について深掘りしてきた。

| この記事でわかったこと |

|

|---|

もしあなたが『イクサガミ』に心を動かされたなら、 その“揺れ”を、ロケ地の空気の中で感じてみてほしい。

観光でもなく、オタ活でもない。 ただその場所に立ち、物語の“余白”をそっとなぞってみる。 それは、作品と自分の“あいだ”を確認するような、静かな巡礼になるはずだから。

完璧な答えじゃなくていい。 でも、そこにちゃんと“気持ち”が残っていたなら── きっと、それで十分だと思う。

『イクサガミ』関連特集記事はこちら

時代劇の新境地を切り拓いたNetflix『イクサガミ』。その世界をさらに深く掘り下げたい方は、下記の特集カテゴリから関連記事をご覧ください。

- Netflix『イクサガミ』で使われたロケ地の中でも、起雲閣や洲原神社は特に印象的なシーンで登場

- 各ロケ地には時代劇の重厚感や“静けさの中の緊張感”が漂い、作品世界を立体化している

- 巡礼する際は、撮影当時のシーンと風景を照らし合わせることで“物語の中に立つ”体験ができる

- 熱海、岐阜、山梨、滋賀など広範囲にわたるロケ地は、作品の世界観の広がりを象徴している

- 各地のロケ地には観光・聖地巡礼としての魅力もあり、作品を超えた文化体験へとつながる

- 『イクサガミ』を通して見る風景は、ただの観光地ではなく“感情の舞台”として再解釈される

コメント