Netflixで独占配信された時代劇サバイバル作品『イクサガミ』が話題を呼んでいます。 明治時代を舞台に、“蠱毒(こどく)”と呼ばれる謎のゲームに巻き込まれた元剣客・嵯峨愁二郎と、少女・香月双葉の壮絶な旅路── その背後には、黒鳳会という国家規模の陰謀、剣術「京八流」の呪縛、そして“戦神=イクサガミ”として覚醒する運命が待ち受けています。

この記事では、『イクサガミ』のあらすじをネタバレありで完全解説。 ドラマの世界観、キャラクターの因縁、物語の核心を貫くテーマまで徹底的に掘り下げ、最終回の結末や後日譚に至るまで読み解いていきます。

「なぜこの時代に“殺し合いのゲーム”が生まれたのか?」「技とは本当に人を守るものなのか?」 本作の本質を理解する手がかりが、ここにあります。

- Netflix『イクサガミ』全話を通して描かれる“蠱毒ゲーム”の仕組みと真の目的

- 主人公・愁二郎と少女・双葉の絆が物語に与える感情的インパクト

- 京八流・黒鳳会・国家の陰謀など複雑に絡む勢力図とその正体

- 最終決戦で愁二郎が“戦神=イクサガミ”として迎えた結末とは

- 剣を捨てた少女・双葉が“技を継がなかった”理由とその後の生き方

- 「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

- 読み進める前に──『イクサガミ』注目ポイント早わかり

- 1. 開幕は京都・天龍寺──“金十万円”の札に集まった武人292名

- 2. 蠱毒ゲームのルールと構造──札を奪い合い東京を目指す血戦の道

- 3. 嵯峨愁二郎と香月双葉──父と娘のような絆が生まれるまで

- 4. 強敵たちの正体──京八流の因縁と流派を超えた死闘

- 「イクサガミ」|予告編|Netflix

- 5. “黒鳳会”の正体──国家と財閥が仕掛けた“生存者選別”の真意

- 6. 最終決戦と覚醒する戦神(イクサガミ)──剣が託すものとは

- 7. 結末と後日譚──双葉が継いだもの、愁二郎が残したもの

- Netflix『イクサガミ』本記事で扱った内容まとめ一覧

- まとめ:命をつなぐ剣として──『イクサガミ』が問いかけたもの

- 『イクサガミ』関連特集記事はこちら

- Making of イクサガミ|Netflix Japan

「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

読み進める前に──『イクサガミ』注目ポイント早わかり

| 舞台 | 文明開化の明治11年──滅びゆく武士たちの命懸けの戦いが始まる |

|---|---|

| 主人公 | かつて剣客だった嵯峨愁二郎。今は病妻と子を養う貧しい男 |

| きっかけ | 突如届いた“金十万円”を餌にした謎の招待状──始まりは京都・天龍寺 |

| 共に旅する者 | 母を探す少女・香月双葉。二人に芽生える“血を超えた絆”とは? |

| この作品の軸 | 奪い合いか、守り合いか──剣が問うのは「何のために生きるか」 |

1. 開幕は京都・天龍寺──“金十万円”の札に集まった武人292名

物語の口火が切られるのは、明治11年の京都。時代が武士を置き去りにしつつある中、“ある奇妙な布告”が全国に撒かれる──「武芸に秀でた者に、金十万円を与える」。

| 舞台 | 明治11年・京都天龍寺 |

|---|---|

| 発端 | 全国に配布された「金十万円を与う」という挑戦状 |

| 参加者数 | 武芸者、剣士、浪人など合計292名 |

| 目的 | 「武芸に優れた者」を選抜するための戦い(表向き) |

| 実際の狙い | 国家・財閥が仕掛けた“選民実験”の一環 |

選ばれし武芸者たちは、京都・天龍寺に招かれる。そこに集ったのは、剣士、浪人、博徒、傭兵、忍び……生きる手段として“武”を選んだ者たち。その総数、292名。異様な緊張と殺気が漂うなかで、主催者である謎の組織「黒鳳会」が姿を現す。

黒鳳会は、参加者たちに通告する──「これは“蠱毒(こどく)”である」と。

「札を持って、京都から東京・寛永寺までたどり着いた者には、金十万円を与える」。ただし、札を奪われた者=敗者は“死”という残酷なルールがそこに突きつけられる。

「蠱毒」とは、本来中国や日本に伝わる呪術のひとつ。毒虫を一つの壺に閉じ込め、最後まで生き残った一匹を“最強の毒”として扱うという恐ろしい風習だ。それをそのまま“人間版”として現代に再現したのが、このゲーム。

この時点でほとんどの参加者は“命のやりとり”が始まっていると理解しながらも、引き返すことができない。なぜなら彼らには理由がある──家族を救いたい者、流派を立て直したい者、過去の贖罪を背負った者、そしてただ「強さ」を証明したい者。

主人公・嵯峨愁二郎もその一人。彼はすでに剣を置いていた元・剣客であり、病床の妻と幼い子どもを養うため、再び刀を手に取ることを決意する。そして、この“死に至る蠱毒の旅”へと足を踏み入れるのだった。

ここで重要なのは、参加者たちが“単なる戦闘狂”ではないという点。彼ら一人ひとりに「生きたい理由」と「背負った傷」があり、そのドラマ性がこの作品の血肉を成している。

また、天龍寺における演出も見事だった。荘厳で静寂な禅寺の空気のなか、殺し合いの予感が充満しているという異様なギャップ。その“静けさの中にある暴力性”が、視聴者に不気味な緊張感を植えつける。

この第1話で描かれるのは、単なる戦いの準備ではなく、「何を守るために戦うのか」という人間の根本的な問いかけでもある。なぜ刀を握るのか、なぜ命をかけるのか──その理由は、静かに語られ、やがて血で語られることになる。

これ以降、物語は“京都から東京への死の旅路”に突入する。だが、すべてはこの静かな天龍寺から始まった。戦いの音より先に、心の中に“覚悟”が鳴り響く。それが、Netflix『イクサガミ』の真の始まりだったのかもしれない。

2. 蠱毒ゲームのルールと構造──札を奪い合い東京を目指す血戦の道

「ただの殺し合いじゃない。これは、“制度化された地獄”だ」──そう語られる蠱毒ゲームには、明確なルールと設計思想があった。サバイバルと国家思想が融合した実験的装置──その“中身”を紐解いていく。

| ゲーム名 | 蠱毒(こどく) |

|---|---|

| 基本ルール | 参加者は所持札を持ち、奪い合いながら京都から東京へ向かう |

| 敗北条件 | 札を失った時点で“失格=命の保証なし” |

| 勝利条件 | 東京・寛永寺に札を持ったまま到達した者に金十万円 |

| 運営体制 | 黒鳳会が監視・記録し、実験データとして蓄積 |

蠱毒ゲームは、単なるサバイバルではない。そこには高度に設計された構造があった。

まず参加者には「金十万円」と書かれた紙札が配られる。これが「命の証」として機能し、札を奪われれば即失格、すなわち“死を受け入れる”ことを意味する。

地理的には京都(天龍寺)から東京(寛永寺)までの東海道が舞台。かつての五十三次をなぞるように、各宿場町で戦いや策略が展開される。これはまるで“現代版の宿命巡礼”でもある。

しかもこの旅路には制限時間がある。所定の日程内に目的地へ到達しなければ、札を持っていても無効になるという。つまり、「奪う・守る・急ぐ・疑う」という選択肢が同時に降りかかってくるということだ。

特徴的なのは、運営側がこのゲームを「選別」ではなく「淘汰」として設計している点。監視役として潜伏する密偵・暗殺者も含まれ、参加者たちは知らぬ間に“試される立場”に立たされている。

また、このゲームでは剣術だけが全てではない。地理、策略、人心、裏切り、そして信念──それらすべてが試される場であり、単なる力比べでは終わらない深層的な選別が行われている。

例えばある参加者は、札の代わりに自分の腕を差し出して信頼を得ようとした。別の者は、仲間と見せかけて夜に裏切りを仕掛ける。ここでは倫理も友情も、札という一枚の紙の前では崩れやすい。

そして重要なのが、札そのものが“追跡装置”として機能している点。黒鳳会は札を通して移動・接触・戦闘情報を集約し、データベースとして記録している。つまりこの蠱毒は“巨大な人体実験”なのだ。

この構造は、“生き延びるために他者を奪う”という究極の葛藤を強制するシステムでもある。しかも、そのシステムの中でしか報われない状況が作られている以上、誰も「正しいこと」を選べない。

作中では、序盤からこのルールの冷酷さが露呈する。仲間を庇った者が即座に札を奪われ、命を落とす。逆に、冷酷に他者を見捨てた者だけが前に進める──そんな光景が当たり前のように描かれる。

愁二郎もまた、最初は「妻子のためなら誰を斬ってもいい」と覚悟していたが、双葉との出会いによって“奪う剣”ではなく“託す剣”に気づき始める。そこにこのゲームのもう一つの構造が浮かび上がる。

すなわち、“生き残った者が勝者”ではなく、「最後に何を残せたか」が勝利の定義となるゲームだったのだ。生き延びるだけなら誰にでもできる。だが、誰かを守って生き延びることは──もっと難しい。

このルールは、冷徹に見えて、実は人間の本性と可能性を試す仕組みでもある。だからこそ、多くの登場人物が葛藤し、裏切り、後悔し、それでもなお“自分の剣”を選び直していく。

視聴者が思わず息を飲むのは、血の匂いでも死の数でもない。「この人が、こういう選択をした理由」が見えた瞬間だと思う。殺伐としたルールの中に浮かび上がる“人間らしさ”こそが、このゲームの残酷な美しさなのかもしれない。

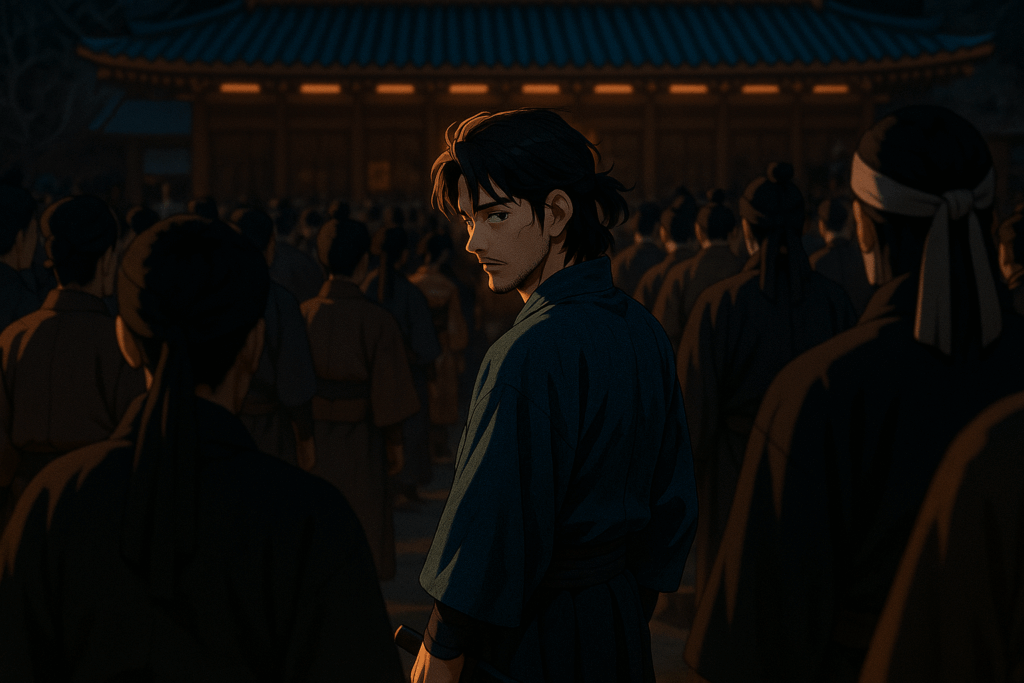

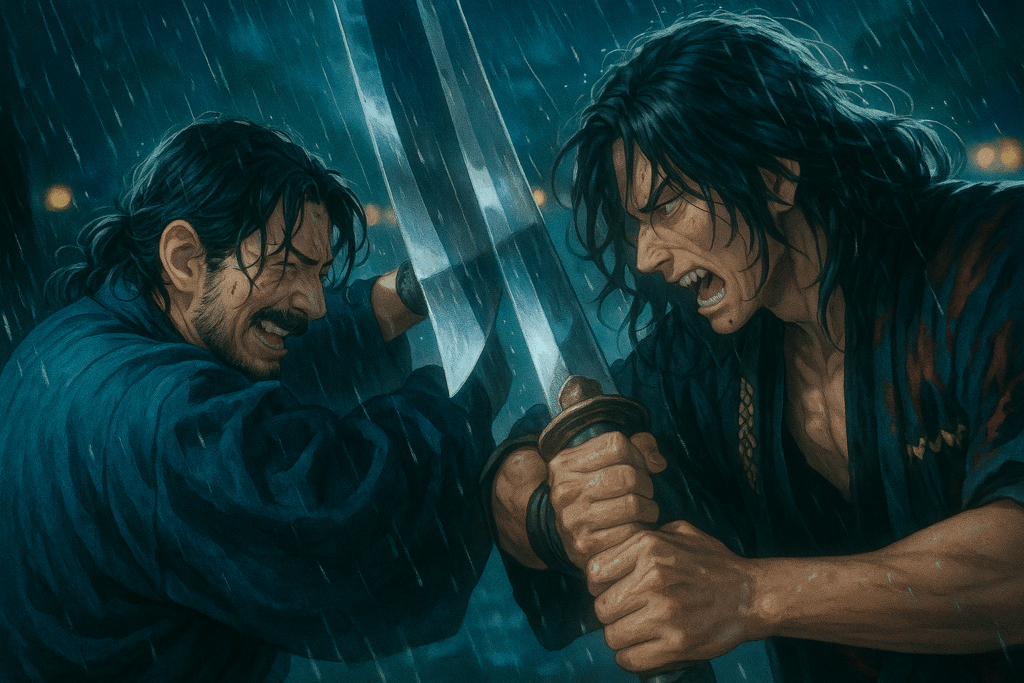

【画像はイメージです】

3. 嵯峨愁二郎と香月双葉──父と娘のような絆が生まれるまで

彼らは最初から“親子”だったわけじゃない。守る理由と、頼る理由──そのふたつが偶然すれ違い、やがて感情として交わる。それが、嵯峨愁二郎と香月双葉の関係だった。

| 愁二郎の立場 | 元剣客、病床の妻と幼子を抱えた父親。金のために再び剣を取る。 |

|---|---|

| 双葉の境遇 | 12歳の少女。母を探しながら、蠱毒に巻き込まれた実験体の“遺児” |

| 出会いの場面 | 京都を発った直後の宿場町。双葉が札を狙われていたところを愁二郎が助ける |

| 関係性の変化 | 保護者と被保護者から、“血のつながらない親子”のような絆に |

| 感情の軸 | 愁二郎にとっての「贖罪」、双葉にとっての「信頼の再構築」 |

愁二郎と双葉の出会いは偶然だった。旅の初期段階、ある宿場町で札を狙う流れ者に襲われていた少女を愁二郎が助ける──その小さな救いが、やがて人生を左右する「つながり」へと変わっていく。

香月双葉は、ただの迷子ではない。蠱毒の“前段階の実験”に巻き込まれていた女性の娘であり、ある意味で「最初からこの旅に組み込まれていた存在」だった。しかも彼女の母は黒鳳会の人体実験対象でもあった。

愁二郎もまた、黒鳳会が作った剣術「京八流」に深く関わる過去を持っていた。その剣を受け継ぎ、戦いの中で無意識に「奪うこと」へと最適化されていた彼が、初めて「守りたい」と思ったのがこの双葉だった。

興味深いのは、愁二郎の家族は“すでにいる”にもかかわらず、彼は双葉を守ろうとする点だ。それは、血縁では解消できなかった「赦し」や「やり直し」の感情だったのかもしれない。

双葉は最初、愁二郎に警戒心を見せる。けれど、時間を共にするにつれ、彼の“本当は戦いが嫌いな目”を見抜いていく。そして次第に、彼女は彼にだけ見せるようになる。「泣いてもいい?」という顔を。

やがて彼らは、行動をともにしながら「親子」のようになっていく。愁二郎は自らを“戦いの場に戻した罰”として、双葉を守ることを選び、双葉は“本当の家族を知らなかった少女”として、愁二郎に寄り添っていく。

このふたりが旅の中で交わす会話は少ない。でもその少なさが、逆にふたりの間にある“信頼と痛みの距離”を浮き彫りにする。言葉ではなく行動で、視線で、選択で通じ合うふたり。それはもう家族だった。

とくに印象的なのは、ある夜のシーン。雨宿りをしながら、愁二郎がそっと口にする。「お前には、生きてほしい」。この一言が、血より濃い“感情の継承”だったように感じる。

物語後半、双葉は自ら剣を取り、戦うことを選ぶ。そのとき彼女が見せたのは、恐怖ではなく、誇りだった。愁二郎の背中から学んだ“戦う理由”が、彼女を変えたのだ。

最終的に、到達者として東京にたどり着いたのは双葉だった。だがその背後には、命をかけて道を開いた愁二郎の存在がある。そして彼女は、愁二郎の剣を「奪う技」ではなく「託す技」として受け継ぐ。

ふたりの関係は、勝利や生存の物語ではなく、“愛を知る物語”だったのかもしれない。蠱毒という死のゲームのなかで、ただ一つ生まれた希望。それが彼女だった。そしてその希望を選んだのが、愁二郎だった。

血がつながっていなくても、守りたくなる誰かがいる。そんなふたりの道は、戦いの中でこそ、美しかった。

4. 強敵たちの正体──京八流の因縁と流派を超えた死闘

愁二郎が歩んだ東海道の道程には、ただの刺客ではない、“生き様を問う敵”たちが待っていた──かつての同門、異端の思想家、失われた兄弟。彼らとの戦いは、肉体よりも精神を削っていく。

| 柘植響陣 | 元・伊賀忍。静かな殺気をまとう冷徹な暗殺者。愁二郎に“殺す理由”を問いかける存在。 |

|---|---|

| カムイコチャ | アイヌの弓使い。自然と一体化する哲学者であり、戦いに“命の循環”を持ち込む異端者。 |

| 化野四蔵 | 愁二郎の義弟。兄への劣等感から“京八流”の殺法に執着。裏切りと執念の象徴。 |

| 貫地谷無骨 | かつての同門にして最大の宿敵。“京八流の完成形”を体現する殺し屋。 |

| 共通点 | 愁二郎の過去・剣術・信念を揺さぶる“試練そのもの”として配置された存在たち |

『イクサガミ』の戦闘は、ただのアクションでは終わらない。それぞれの対峙には、愁二郎の過去と向き合わせる意味が込められている。そしてそのすべてが、「剣は何のために振るうか?」という問いにつながっている。

まず登場するのが、柘植響陣(つげ きょうじん)。彼は伊賀流の末裔であり、感情を排した冷徹な戦士。動きは獣のようで、言葉は哲学者のよう。彼は愁二郎に問う──「お前は、誰かを守るために、人を殺せるのか?」

響陣との戦いは、愁二郎にとって“生き残ること=誰かを殺すこと”の矛盾を突きつけられる時間だった。結果として彼を倒すが、そこにあったのは勝利ではなく「赦されなかった命」の重みだった。

次に立ちはだかるのが、カムイコチャ。北海道出身の弓の達人で、自然とともに生きる哲学を持っている。彼は、殺すことも死ぬことも“巡りの中”にあると語る。その思想は、愁二郎の剣術と真逆にあった。

戦闘は、まるで弓と剣、自然と人為の衝突だった。だがカムイコチャは最後、愁二郎の目に“憎しみではなく悲しみ”があることを見抜く。そうして静かに散っていく。その死は、どこか祈りにも似ていた。

そして次に現れるのが、最も感情的な敵──化野四蔵(あだしの しぞう)。愁二郎の義弟であり、かつての“京八流”の弟子。彼は兄を恨みながらも憧れ、「あんたに勝つことでしか自分を肯定できない」と叫ぶ。

この戦いは、技術や駆け引き以上に“家族の歪み”を描いている。剣を交えるたびに、幼少期の回想がフラッシュバックする構成も見事。四蔵の劣等感と歪んだ愛情が爆発するクライマックスは、涙すら誘う。

だが、もっとも熾烈だったのはやはり、貫地谷無骨(ぬきや ぶこつ)との戦いだった。彼は愁二郎と同門の出身で、京八流の“殺しの極致”を体現する存在。かつては家族をも巻き込んだ事件の首謀者だった。

愁二郎と無骨の一騎討ちは、物語全体の頂点にあたる場面だ。剣のスピード、呼吸、斬り合いのリアリティ──どれを取っても最高峰の殺陣描写があるが、もっとも震えるのは“言葉のない憎しみ”だった。

ふたりは互いに、もう言葉すら交わさない。ただ、剣がすべてを語る。まるで過去の痛みをなぞるように、何度も斬り合い、血を流し、倒れてもまた立ち上がる。その姿は、復讐ではなく“葬送”に見えた。

結果として、愁二郎が勝つ。だがその勝利は、ひとつも誇らしくない。ただ、「もうこれ以上、誰もこの道を歩かなくていいように」──そう思わせる、終わらせるための勝利だった。

このように、愁二郎が出会う“強敵”たちは、一人ひとりが彼の人生に必要な“対話”の形をしている。戦いとは、剣だけの問題じゃない。信念、執着、救い、贖罪──すべてが、剣先に乗せられていた。

そしてその戦いの先で、愁二郎はひとつの結論にたどり着く。「技とは、奪うためにあるんじゃない。託すためにあるんだ」と──それは、すべての強敵たちが、最期に残してくれた答えだったのかもしれない。

「イクサガミ」|予告編|Netflix

5. “黒鳳会”の正体──国家と財閥が仕掛けた“生存者選別”の真意

この戦いは、誰かの思いつきじゃない。計画され、投資され、記録され、仕組まれた“国家的実験”だった──背後に潜む「黒鳳会」の正体は、歴史の裏側を読む者たちにとって震えるような悪意だった。

| 組織名 | 黒鳳会(こくほうかい) |

|---|---|

| 実態 | 旧幕臣・新政府官僚・軍部・財閥関係者による“影の連合組織” |

| 目的 | 明治国家の中枢にふさわしい“生存者”を人工的に創り出すこと |

| 手段 | 蠱毒=武芸者同士を東海道で殺し合わせる“淘汰装置”の運営 |

| 愁二郎との関係 | 京八流剣術そのものが、黒鳳会の思想実験に組み込まれていた |

物語が中盤に差し掛かるころ、観客はふと気づく。これは単なる“剣の物語”ではない。誰かが、意図的に仕組んだ「血の競技場」。しかもその背後にあるのは──国家だった。

黒鳳会とは、旧幕臣、新政府高官、軍部の一部、そして新興財閥の要人たちが密かに結成した秘密組織。彼らの思想は明確だった。「新時代の日本には、“強く、忠誠心のある人間”が必要だ」という、恐ろしく一方的な理想。

だが、それを作るには“選別”が必要だった。ただし、戦争ではなく、国家が都合よく管理できる“進化の再設計”──その試みが、「蠱毒」と呼ばれる非人道的な殺戮ゲームだった。

参加者は「自ら応募した」とされているが、実際は情報が意図的に操作され、追い詰められた境遇の者たちが“希望”として仕向けられていた。金十万円の報酬は、命の値段としてはあまりに安い。

さらに恐ろしいのは、愁二郎が属していた「京八流」剣術そのものが、黒鳳会の“生存者理論”を実証するためのプログラムだったという点。彼は知らぬ間に、その流派とともに国家の「選民思想」の実験体にされていた。

その真実を知ったとき、愁二郎は剣を握りしめながら震える。自分の誇りだと思っていた剣術が、“誰かを選び、誰かを切り捨てるため”に作られていたという絶望は、彼の信念を根底から揺るがす。

「じゃあ、俺は今まで何のために戦ってきたんだ」──その問いは、彼の魂を削る。だが同時に、「もう二度と、誰かの思想に剣を使わせてたまるか」という新たな怒りと覚悟が芽生えていく。

黒鳳会はその後も、情報操作、ルール変更、秘密兵の投入など、あらゆる手段で「勝ち残りにふさわしい者」を“誘導”していく。つまりこれは、自由な戦いではなく、常に国家の意志にコントロールされた殺戮だったのだ。

物語終盤、黒鳳会の本拠地では、幹部たちが戦いを「データ」として語るシーンがある。「今回の実験は成功です。得られたサンプルは極めて優秀です」──このセリフに込められた冷酷さは、もはや人間の言葉とは思えない。

そして、ここでひとつ重要な視点がある。それは、この物語が「実際の明治政府の空気」と地続きであるということ。武士が失業し、士族反乱が相次ぎ、民衆が国家に疑念を持ち始めた時代。黒鳳会のような組織が“実際に存在したかもしれない”というリアリティが、この作品に不気味な現実味を与えている。

黒鳳会は最後、愁二郎と双葉の手によって崩壊する。だが、その思想が完全に消えたわけではない。「力ある者を生き残らせる」という幻想は、現代においても形を変えて息づいているかもしれないから。

『イクサガミ』の恐ろしさは、殺し合いの描写ではない。その殺し合いを“計算して”眺めていた人間たちの存在にある。人間の“優生”や“淘汰”を、制度として運用しようとした者たち──それが「黒鳳会」だった。

6. 最終決戦と覚醒する戦神(イクサガミ)──剣が託すものとは

もはや戦う理由は、金でも名誉でもなかった。奪うための剣から、託すための剣へ──愁二郎が“戦神=イクサガミ”として覚醒する最終決戦、その深層には「生かす剣」という祈りが宿っていた。

| 舞台 | 東京・上野「寛永寺」──旧幕の聖域 |

|---|---|

| 敵 | 貫地谷無骨(京八流最強の使い手)+黒鳳会による刺客部隊 |

| 愁二郎の覚醒 | 「イクサガミ」としての戦闘能力に覚醒/人智を超えた“託す剣”の象徴 |

| 双葉の役割 | 愁二郎を支え、最終局面で剣を捨て“生きる選択”をする |

| 最終メッセージ | 「誰かを斬るための剣ではなく、誰かを生かす心を──それが“イクサガミ”だ」 |

戦いの終着点は、東京・上野の寛永寺。かつて幕府の精神的支柱だったこの場所は、皮肉にも“新時代の選民”を選ぶ舞台として利用される。歴史の終焉の地が、血の未来を選ぶ場所になるという構図に、背筋が凍る。

愁二郎は、ここで最後の敵──貫地谷無骨と対峙する。かつての同門であり、最大の宿敵。互いに京八流を極め、互いに相容れぬ信念を持つ者同士の、剣術の到達点とも言える戦いが始まる。

だがこの戦いは、技の優劣ではない。「どちらの剣が、未来を生かすか」という哲学の衝突。愁二郎は“奪う剣”を否定し、“託す剣”として戦うことを選ぶ。その在り方が、戦いの流れすら変えていく。

やがて愁二郎は、自らの感情と技術と信念が完全に重なったとき、「戦神(イクサガミ)」としての覚醒を迎える。目の色が変わり、剣筋が見えず、まるで時が止まったかのような描写で、彼は無骨を超えていく。

だが、これは暴力の完成ではなかった。戦いの“終わらせ方”を知る者としての覚醒だった。愁二郎は無骨に勝つが、殺さない。そしてこう告げる──「もう、お前の剣を、誰にも託すな」と。

その直後、黒鳳会の本部が露わになり、最終ステージへ。幹部たちは、愁二郎の覚醒を「成功例」として評価するが、彼はすべてを拒絶する。剣で作られた未来など、未来とは呼ばせないという強い意思があった。

愁二郎は、自身の剣を黒鳳会の中枢に叩きつけ、自爆のように炎に包まれる。だが彼の意志は、双葉に受け継がれる。「これは、あなたの剣じゃない。私の心だ」と言いながら、彼女は剣を地面に置く。

このとき、彼女が選んだのは「戦うこと」ではなく、「終わらせること」だった。剣を置くことで、この殺戮の連鎖にピリオドを打つ。愁二郎が願った“託す技”は、ここで本当の意味を持って生まれ変わった。

物語の最終局面。双葉は黒門を越え、到達者として門をくぐるが、何も持たずに進む。その姿が、「勝者」とは誰かを逆説的に語っている。奪った者ではなく、受け継がなかった者こそが未来を変えるのだと。

ラスト、双葉の独白が静かに響く。

「誰かを斬るための剣じゃない。誰かを生かす心を──それが、“イクサガミ”だ」

このセリフは、愁二郎が“命を賭けてまで託したもの”が、ただの剣技ではなく、「生き方」そのものだったということを示している。剣を捨てた少女が、未来を歩き始める──それこそが、本作のクライマックスだった。

7. 結末と後日譚──双葉が継いだもの、愁二郎が残したもの

物語の幕は、いつか静かに閉じる。そのあと、心に何が残るのか──『イクサガミ』の最終章は、戦いの果てに何を守れたか、何を捨てたかを描く“後日譚”でもあった。

| 愁二郎の最期 | 黒鳳会の中枢とともに自爆、命をかけてシステムを崩壊させた |

|---|---|

| 双葉の選択 | 愁二郎の剣を地面に置き、「戦わない」という意志を未来へと運ぶ |

| 到達者の意味 | 蠱毒のゲームを制した者だが、何も持たずに門をくぐった象徴的存在 |

| 後日譚の描写 | 東京の片隅で静かに生きる双葉の姿と、「新時代の剣術道場」の設立 |

| 遺されたメッセージ | 「技とは、命を託すこと。斬るためでなく、守るための記憶」 |

「生き残ることが勝利じゃない。生き方を、選べたことが勝利なんだよ」

──最終章で語られるこの言葉は、まるで双葉の“その後”を静かに祝福しているかのようだった。

愁二郎は、剣を捨てることで未来を選んだ。だが、物語の本当の意味での勝者は「その剣を継がなかった」双葉だったのかもしれない。彼女は最後の最後まで、戦う理由を“誰かのため”に置き換えなかった。

最終決戦ののち、東京の風景は静かに変わっていく。蠱毒を主催していた黒鳳会は壊滅し、政治や財閥、軍部と絡んでいた裏の力は表舞台から姿を消す。だがそれは、また別の支配構造を生む前触れのようでもあった。

そんな中、双葉は、ただ生きる。誰にも気づかれずに、誰も傷つけずに。ただ日々を刻みながら。だがある日、彼女はひっそりと「剣術道場」を開く。名前は、「無刀流」──剣を持たない剣術。

彼女の教えは、愁二郎の言葉そのものだった。

「技とは、命を託すこと。斬るためでなく、守るための記憶」

かつて血に濡れた技術が、次の世代では“誰かを守る術”として伝えられる。そこにこそ、愁二郎が命をかけてでも伝えたかった「継承の意味」があった。奪うためではない、「命をつなぐための剣」。

最後の描写では、道場の床に一振りの刀が飾られている。錆びており、鞘からは抜けない。だが、その下にはこう記されていた。

「この剣は、誰にも使えない。けれど、誰かを守ったことがある」

その剣こそが、愁二郎の形見であり、「技の終着点」だった。戦わずして、想いを残す。そういう未来を、彼は選んだ。そして双葉が継いだのは、技ではなく「遺志」だったのだ。

物語の終わりは、始まりでもあった。時代が変わっても、人が剣を持つ限り、その意味を問われ続けるだろう。

戦神とは、殺す神ではなく、赦す者だった。

【画像はイメージです】

Netflix『イクサガミ』本記事で扱った内容まとめ一覧

| 見出し | 内容の要約 |

|---|---|

| 1. 開幕は京都・天龍寺 | 明治11年、武芸者292名が「金十万円」の札を賭けて集う。蠱毒の幕開け。 |

| 2. 蠱毒ゲームのルールと構造 | 京都から東京までの東海道を命懸けで進む。札を奪われれば即“死”。国家実験の構造が浮かび上がる。 |

| 3. 嵯峨愁二郎と香月双葉 | 剣客と少女の出会いが生んだ“血のつながりを超えた親子愛”。奪う剣から託す剣へ。 |

| 4. 強敵たちの正体 | 柘植響陣、化野四蔵、貫地谷無骨──愁二郎の過去と信念を映す敵たちとの死闘。 |

| 5. 黒鳳会の正体 | 国家・財閥・軍部が結託し、“人間の選別”を目的とした裏組織。愁二郎の剣術・京八流もその一部だった。 |

| 6. 最終決戦と覚醒する戦神(イクサガミ) | 東京・寛永寺で繰り広げられる最終戦。愁二郎は“託す剣”を悟り、戦神として覚醒する。 |

| 7. 結末と後日譚 | 愁二郎は命を賭して黒鳳会を滅ぼし、双葉が未来を継ぐ。剣を捨てた少女が、新しい“生き方”を選ぶ。 |

| まとめ:命をつなぐ剣として | 戦いではなく、赦しと継承の物語。“戦わない勇気”を描いた時代劇の新境地。 |

まとめ:命をつなぐ剣として──『イクサガミ』が問いかけたもの

たとえ剣を抜かずとも、人は誰かを守れるのか。『イクサガミ』が全編を通して描いたのは、技でも、力でもなく、“誰かの生き方を受け継ぐ”という静かな継承だった。

| 作品の舞台 | 明治11年の京都~東京、東海道を舞台とした武人たちの死闘 |

|---|---|

| 物語の軸 | 蠱毒という名の国家実験と、剣客・愁二郎の再生の旅 |

| 感情の核 | 守る剣と託す想い、血の中で育つ“親子のような絆” |

| 主人公の変化 | 奪う者から、託す者へ──剣の意味を問い直した男の選択 |

| 結末の余韻 | 勝者は少女・双葉。だが本当に継がれたのは、命の在り方だった |

『イクサガミ』は、派手なアクションや陰謀だけでなく、「生き延びること」の意味を見つめる作品だった。そこに流れていたのは、怒りでも悲しみでもなく、“誰かのために戦うことをやめる”という選択の美しさだ。

剣を捨てた愁二郎。剣を拾わなかった双葉。そして、それでもなお続く世界。 その静かな継承は、まるで

「争いを終わらせるには、最後に誰かが争わないと決めるしかない」

という答えを見せてくれているようだった。

守るために戦うのではない。

戦わないという決意が、誰かを守るときもある。 『イクサガミ』は、そんな「命をつなぐ物語」として、胸に残った。

『イクサガミ』関連特集記事はこちら

時代劇の新境地を切り拓いたNetflix『イクサガミ』。その世界をさらに深く掘り下げたい方は、下記の特集カテゴリから関連記事をご覧ください。

- 『イクサガミ』は剣と血で描かれる命の継承と赦しの物語

- 主人公・愁二郎は過去と剣を清算し“戦神”として散る

- 少女・双葉は剣を持たずに“到達者”となり未来を選ぶ

- 蠱毒という国家実験は、黒鳳会の陰謀と技の支配構造だった

- 「奪う技」から「託す技」への転換が全体テーマを貫く

- 父性・時代・剣術──すべてを越えて生きることの意味を描く

コメント