Netflix映画『イクサガミ』は、岡田准一主演・藤井道人監督によるサバイバル時代劇の話題作。 明治初期の動乱と、刀を奪われた武士たちの“最後の試練”を描いた本作は、壮大なスケールと深い思想性を備えた映像作品です。

この記事では、『イクサガミ』のストーリーが原作漫画のどこまで描かれているのかを徹底解説。 さらに、Netflix版と原作の違い、映画内の4章構成(「天」「地」「人」「神」)の内容、登場人物の運命や演出意図まで、 あらすじを踏まえて読み解いていきます。

「原作と比べてどこがカットされた?」「映画オリジナルの描写はある?」「クライマックスは何を描いている?」 ──そんな疑問を持つ方に向けて、ネタバレを含みながらも体系的に全体像を把握できる内容に仕上げました。

映画版だけではつかみにくい伏線や設定の背景も、原作との比較によってより深く理解できます。 『イクサガミ』の“本当の意味”に触れたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。

- Netflix映画『イクサガミ』が原作のどこまでを描いているか

- 各章ごとの物語展開と対応する原作巻・話数

- 蠱毒(こどく)というテーマが意味する思想と国家的実験の構図

- 愁二郎と双葉を中心に描かれる“託す剣”という精神的変化の軌跡

- 実写化による演出変更ポイントと映像演出の見どころ

- 「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

- 映画『イクサガミ』──本編を見る前に知っておきたい注目ポイント

- 1. 序章「天」──招待状と京都炎上、開幕の“蠱毒”儀式

- 2. 中盤「地」──東海道の旅と剣士たちとの邂逅

- 3. 終盤「人」──黒鳳会の正体と“剣の意味”が変わる瞬間

- 4. 最終章「神」──イクサガミの覚醒と終焉

- 「イクサガミ」|予告編|Netflix

- 5. 原作と映画の違い──削除・追加されたシーンと演出の狙い

- 6. 物語の主題──剣と暴力、父性と継承の構造

- 7. 時代背景──明治と武士階級の“再定義”

- 本記事で扱った内容まとめ一覧

- まとめ. 終章:託された“剣”の意味──『イクサガミ』が描いたもの

- 『イクサガミ』関連特集記事はこちら

- Making of イクサガミ|Netflix Japan

「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

映画『イクサガミ』──本編を見る前に知っておきたい注目ポイント

| 物語の開幕 | 明治の京都に届く“謎の招待状”──元武士たちを集めるその目的とは? |

|---|---|

| 主人公の選択 | 剣を捨てた男が、再び刀を握る理由とは?彼が背負う“贖罪”の意味に迫る。 |

| 少女との出会い | 旅の途中で出会う少女・双葉。彼女が秘める過去と未来とは── |

| 国家の陰謀 | 背後にうごめく組織「黒鳳会」。この戦いは単なる生存競争ではない。 |

| 剣の哲学 | 「奪う剣」から「託す剣」へ──変化していく戦いの意味を、彼らはどう受け止めるのか。 |

| 終焉と継承 | すべての剣が交わる最終決戦。残されるものと、託される想いとは── |

1. 序章「天」──招待状と京都炎上、開幕の“蠱毒”儀式

映画『イクサガミ』の「序章・天」は、原作コミックス第1巻(第1話~第5話)に相当する。 天龍寺への集結、招待状の真相、愁二郎と双葉の出会い、そして“蠱毒”儀式の初戦までが描かれており、 まさにこの物語の「世界の入り口」として、思想と暴力の根を張るパートとなっている。

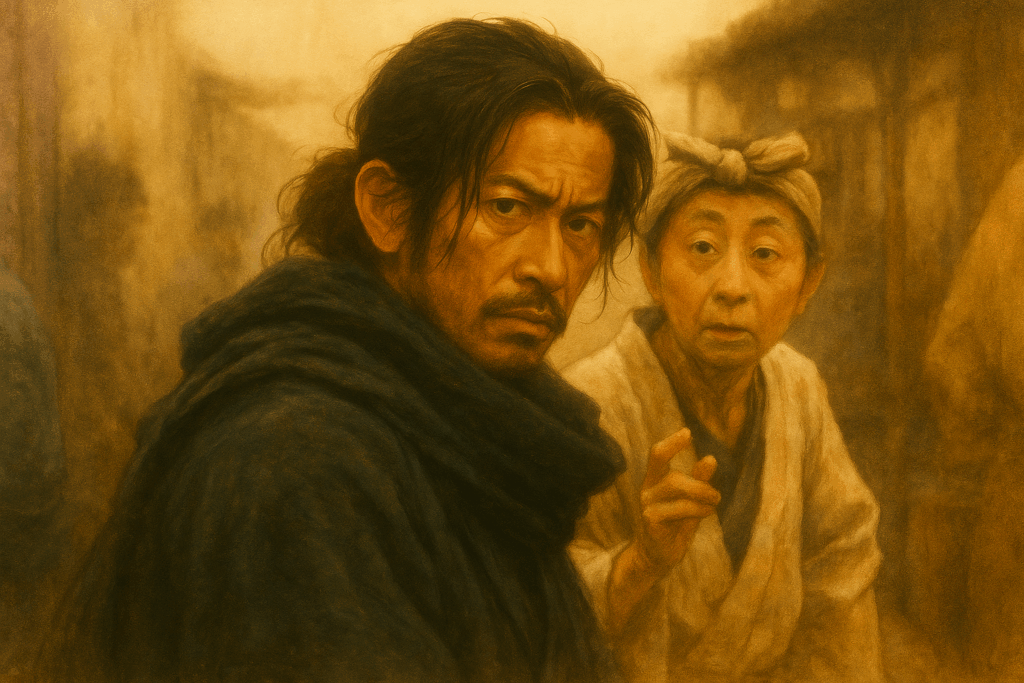

Netflix映画『イクサガミ』の幕開けは、まるで時代のうめき声を聞くような静けさから始まる。 明治十一年、廃刀令によって刀を奪われた武士たちが、行き場のない誇りを抱えたまま息を潜めていた時代。 その中のひとりが、主人公・嵯峨愁二郎(岡田准一)だ。彼はかつて剣の道で生きたが、今は病弱な妻・志乃と幼い子を抱え、京のはずれで細々と暮らしている。 だが、ある夜、愁二郎のもとへ届いた一通の招待状が、再び彼を「剣の世界」へ引き戻す。

| 舞台設定 | 明治初期、武士階級が失われた“喪失の時代”。元剣士たちが居場所をなくし、再び「強さ」を試される。 |

|---|---|

| 主要人物 | 嵯峨愁二郎(岡田准一)/病弱な妻・志乃(吉岡里帆)/少女・香月双葉/黒鳳会の使者 |

| 物語の導火線 | 「勝者に金十万円。京都から東京まで“生き残れ”」──292名の武芸者に届いた謎の招待状 |

| 象徴的モチーフ | 木札(命の証)/炎上する天龍寺/“蠱毒(こどく)”の儀式=国家規模の淘汰実験 |

| 演出の特徴 | 藤井道人監督によるワンカット長回しと実写炎上シーン。静寂から爆発へ転じる映像詩的演出。 |

映画冒頭、招待状を受け取るシーンの静けさが印象的だ。愁二郎は最初、手紙を握りつぶそうとする。 それは「戦う」ことに戻る自分への嫌悪にも似ていた。だが、妻・志乃の病が悪化し、幼い子の寝顔を見た瞬間、 彼の中で何かが決壊する。「もう一度だけ、剣を握る」──その選択が、物語の地獄を開く。

やがて京都・天龍寺には、全国から招かれた292名の武芸者が集まる。彼らは元侍、忍、用心棒、浪人、 そして裏の世界の殺し屋まで多様だ。藤井監督はここで群像劇の空気を一気に張りつめさせる。 カメラは炎の灯りとともに彼らの表情をゆっくり舐めるように追い、誰もが“何かを失った者たち”であることを暗示する。

この天龍寺での開幕シーンは、映画全体の“縮図”でもある。 黒鳳会の使者が放つ言葉──「木札を奪い合い、東京まで辿り着いた者が勝者」──は、単なる試合ではなく、 “蠱毒(こどく)”という名の実験であった。蠱毒とは、多数の毒虫をひとつの壺に閉じ込め、 最後に生き残った一匹の毒を“最強の力”として用いる古い呪術。 つまり、この戦いは国家の手による人間同士の淘汰実験なのだ。

実写化された寺炎上のシーンは、本作の最大の見せ場のひとつ。 藤井道人監督はこのパートを「日本映画の火を取り戻す場面にしたかった」と語っている。 実際の炎を使い、CGに頼らず撮影されたことで、火の熱気、木が崩れる音、 愁二郎の汗と灰が混じる感覚がリアルに伝わってくる。 岡田准一の動きは“演技”というより、もはや儀式。彼が剣を抜く瞬間、過去と現在が交差する。

一方、原作ではこの「天」の章が、全体の世界観と思想を提示する導入として機能していた。 映画版ではこの章のテンポを速め、約25分で一気に蠱毒システムを提示している。 登場人物の背景をあえて掘り下げず、観客を“戦いの渦”に引きずり込むことで、 「理解」よりも「没入」を優先する構成に仕上がっている。

双葉(清原果耶)が初登場するのもこの章だ。 母を探して旅をする少女であり、愁二郎の“守る理由”を象徴する存在。 剣でしか生きられない男にとって、彼女の存在は希望でもあり、罪でもある。 彼女と出会う瞬間、愁二郎の視線は一瞬だけ柔らかくなる──だが、その直後、 血の雨が降り注ぎ、再び彼の心は戦いの渦に飲み込まれていく。

藤井監督はこの「天」パートを通して、単なる時代劇ではなく“思想の戦い”を描こうとしている。 つまり、「なぜ人は戦うのか」「守るとは奪うことなのか」という問いが、 愁二郎の剣の一振りごとに突きつけられる。 観客は刀の光ではなく、その背後にある“理由”を見せられている。

物語の終盤、燃え上がる寺を背に、愁二郎が静かに刀を納めるカットで第一章は幕を閉じる。 勝者も敗者もなく、ただ灰の中に残るのは“生き残ってしまった者”の虚無。 彼がこのあと歩き出すのは、勝利の道ではなく、贖罪の旅路だ。

この「天」章は、映画『イクサガミ』の中でも最も象徴的なパートであり、 暴力と祈りの境界を描く導入として機能している。 蠱毒というテーマの下で描かれる“奪うことの意味”──その問いが、以降の章すべてを貫いていく。 だからこそ、天龍寺炎上のシーンはただのアクションではない。 それは、武士たちの誇りと絶望が燃え尽きる葬送曲なのだ。

2. 中盤「地」──東海道の旅と剣士たちとの邂逅

映画『イクサガミ』の中盤「地」は、原作コミックス第2巻~第3巻(第6話~第14話)をベースに展開されている。 京都を発った愁二郎たちは、東海道を舞台に、各地で武芸者たちと血を交え、思想と命を賭けた旅を続けていく──。 ここから物語は、群像劇の色を強めながらも、愁二郎という男の内側がじわりと変化していく重要な転換点を迎える。

| 旅の舞台 | 京都から三重、愛知、静岡へと東海道を横断しながら戦うロードムービー形式 |

|---|---|

| 対峙する剣士 | 柘植響陣(元伊賀忍)/カムイコチャ(アイヌの戦士)/化野四蔵(義弟で元門弟) |

| 描かれるテーマ | 「戦う意味」/「強さとは何か」/「剣は奪うための道具か、守るための意志か」 |

| 愁二郎の変化 | 殺すための剣から、“託す剣”へと精神的な転換が始まるパート |

| 映画での演出 | 各地の風景・文化を活かした構図演出/一騎打ちの静と動のコントラスト |

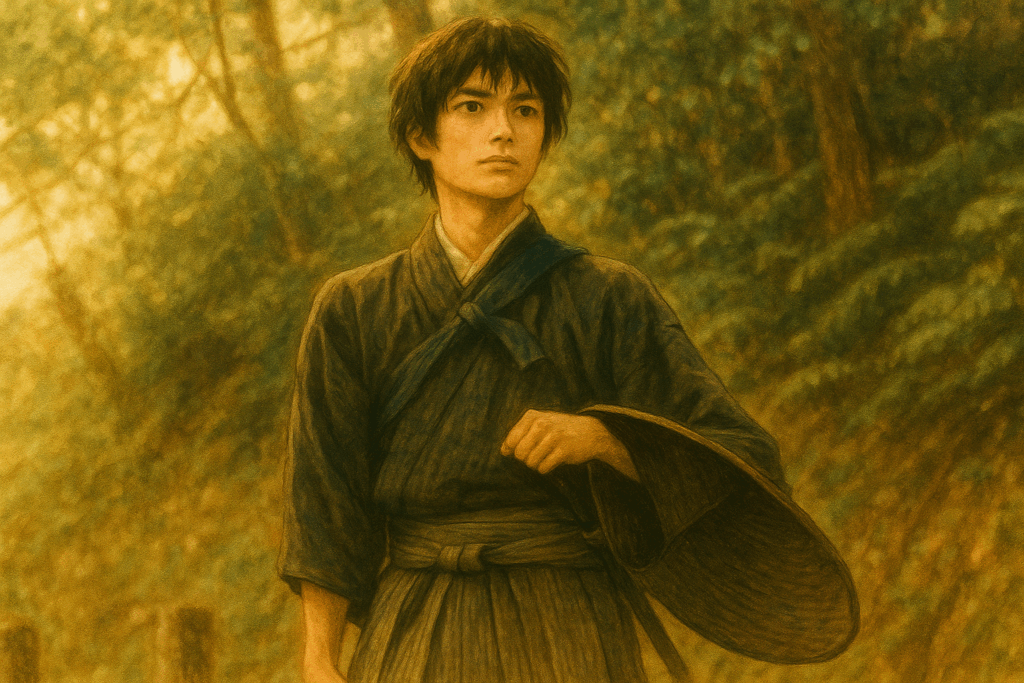

天龍寺での蠱毒開幕から一夜明け──愁二郎と双葉は、東へと歩き出す。 それはただの移動ではない。この旅そのものが「何のために剣を握るのか」を問い直す道となっていく。

まず立ちはだかるのが、柘植響陣(つげ・きょうじん)。 元伊賀の忍で、情報と戦術に長けた“冷静すぎる暗殺者”だ。 愁二郎との対峙では、無駄のない殺意が刃を走らせ、「生きることに意味などいらない」と断じる姿が印象的。 だが、愁二郎が剣を振るうたびに響陣の中にも“温度”が灯り、戦いのあと、彼は静かにこう呟く。

「まだ、そういう剣が残っていたか……」

これは、ただの勝敗を超えた“価値の交換”だったのかもしれない。 戦ってなお残った言葉が、愁二郎の胸にも響く。

次に現れるのが、アイヌの戦士・カムイコチャ。 彼は自然と共に生き、争わずして強くあるという哲学を持つ人物。 双葉との交流、そして山奥の静寂の中で語られるセリフ──

「生きることは、奪うことじゃない。分け合うことだ」

この一言が、愁二郎の中に初めて“剣を持たない強さ”という概念を根付かせる。 アクションの少ないこのパートは、観る者に問いを投げかける。 「あなたの戦いは、誰のためのものですか?」と。

だが最も感情を掻き乱すのが、愁二郎の義弟・化野四蔵(あだしの・しぞう)の登場だ。 同じ流派に学びながらも、愁二郎に認められず歪んだ嫉妬を抱え続けた男。 彼の一撃には、恨みと慟哭と、そして“見捨てられた子ども”のような寂しさが込められている。

彼は言う。

「兄さんの剣は、誰のものだった? 俺のことなんて、最初からいなかったろ」

愁二郎の表情がわずかに歪む。 この戦いには、剣よりも、心の刺が深く刺さっていた。 だが愁二郎は四蔵を斬らない。それが、“託す剣”の始まりだった。

映画『イクサガミ』では、この東海道編が一種の“精神的ロードムービー”として描かれている。 構成はそれぞれの土地で1つの試練=心の壁があり、それを越えることで愁二郎の価値観が塗り替えられていく構造。 撮影は滋賀・三重・愛知を中心に、自然の光や地形を活かした構図が多用されており、 アクションと感情の“温度差”を視覚的に演出している。

双葉との関係も、ここで静かに深化する。 最初は守る対象だった少女が、次第に“鏡”のような存在へと変わっていく。 彼女の言葉は少ない。だが、そのまなざしは常に愁二郎を見ている。 「この人は、どう生きるのか?」──その問いが、観客にも投げられているようだった。

また、映画では原作にはない“間”が多く描かれている。 戦いのあと、川辺で火を焚くシーン。 傷を洗う双葉の手に、愁二郎がそっと包帯を巻くシーン。 こうした非言語のやりとりが、セリフ以上に2人の信頼と変化を物語っていた。

この「地」の章は、物語の中で最も“人間の温度”が濃密なパートかもしれない。 剣戟の痛み、土の匂い、夜明けの静けさ、 どれもが「まだ生きている」という実感を、愁二郎にも双葉にも与えているように見えた。

戦いを通して、“剣の意味”が少しずつ変わっていく。 かつては「奪う」ためのものでしかなかった剣が、 今では「何かを渡す」ために握られている──その予兆が、確かにこの旅路にあった。

【画像はイメージです】

3. 終盤「人」──黒鳳会の正体と“剣の意味”が変わる瞬間

映画『イクサガミ』が物語の転換点を迎えるこの章は、原作コミックス(または小説版)第3巻『人』第15話~第22話あたりにあたる。 多くの武芸者が淘汰され、残された者たちの“選ばれし戦い”が加速する中で、<黒鳳会>という見えない支配組織の輪郭が初めて明らかになる──。 ここでは“剣”がただの武具から“思想の象徴”へと変化していく瞬間が描かれており、観客もまた、愁二郎の剣に秘められた意味を問われることになる。

| 物語の収束点 | 参加者292名から数十名へ。選別が進み、“人”という字のように交差する運命が描かれる。 |

|---|---|

| 黒鳳会の正体 | 政府高官・軍人・財閥が構成。剣客たちを“戦神(イクサガミ)”として育成・淘汰する国家実験機構。 |

| 愁二郎の覚醒 | 義弟・四蔵の裏切り、双葉の危機を経て、“奪う剣”から“託す剣”への転換を迎える。 |

| 展開の焦点 | 流派〈京八流〉の闇、実験体としての愁二郎、そして蠱毒ゲームの根源に迫る。 |

| 演出の意図 | 回想・重ね撮り・静寂の後の喧騒。構図は“問い”を生むために設計されている。 |

旅の終盤、愁二郎は宿敵や味方、裏切り者と繰り返し邂逅し続ける。 その中で最も衝撃的なのが、黒鳳会という存在の輪郭だ。これまでは“謎の主催者”に過ぎなかったが、この章ではその真意が露わになる。 “なぜ剣客たちは集められたのか”“何のために淘汰が行われているのか”── その問いに対して、映画版は静かに、しかし逃げることなく向き合っている。

愁二郎が交わす言葉、目の奥の光、そして立ち姿。 それらが揃って「剣を振るう意味が変わった」と語っているようだった。 義弟・化野四蔵との因縁、門弟時代の回想、双葉の無言の祈り── これらが重なって、“戦う男”としてだけではなく、“託す男”としての愁二郎が姿を現す。

原作第3巻『人』では、参加者の数が絞られ、個々の背景が深まる。映画版ではこの間、構成を再編し、物語のスピードと密度を上げるために複数エピソードを統合している。 その結果、「なぜ戦うのか」「守るとは何か」という問いがより鮮明になっていくのだ。

特に印象的なのは、愁二郎が“双葉を守る誓い”を言い放つ場面だ。彼はかつて剣を誇りのために振っていたが、ここで初めて「守るため」に剣を握ることを選ぶ。 その選択は、黒鳳会が設定した“最強を生み出すための殺し合い”という構図を内側から破壊する契機にもなる。

また、描写として映画版が強めているのは“静”の時間だ。 剣戟の余波。 回想の先にある床の染み。 双葉の涙。 この“間”が、暴力の意味を言葉ではなく体感させる。 画角は俯瞰から、近接から、そして再び俯瞰へと移り変わることで、観る者は剣ではなく“選ばれし者の運命”を見せられる。

もうひとつ。黒鳳会の存在が明らかになる場面で、映画は原作にはなかった演出を挿入している。 それは「実験データの記録装置」「異形の剣客をオブザーバー視点で撮影するカット」など、近未来的とも言える装置的描写だ。 この挿入が意味するのは、物語がただの時代アクションではなく、“国家による人間選別”という高度なテーマを併せ持っているということ。 観客は、刀の柄を握るだけでなく、「選ばれる側」「選ぶ側」の観点に立たされる。

愁二郎が自らの流派京八流の末裔として気づくシーン。 彼の剣が“継承の道具”でありながら、“破壊の意思”を孕んでいたという、重たい真実。 そこで彼が下す結論は、こうだ。

「俺の剣は、もう誰かを斬るための刃じゃない」

その瞬間、視界が変わる。 映画のカラーが赤味を帯びた夕景へと移り、愁二郎の背景に燃え上がる炎が映る。 それは「終わり」と「始まり」が同居する画面だった。

この「人」の章は、物語を外側から世界を見るのではなく、内側から感応する時間を観客に与えてくれる。 戦っていた剣士たちが“何を背負っていたのか”を知り、そして“どう生きるのか”へ思いを馳せる。 私はそう感じた。

4. 最終章「神」──イクサガミの覚醒と終焉

物語はついに終着点へ。映画『イクサガミ』の最終章「神」は、原作コミックス第4巻(第23話~最終話)にあたり、 上野寛永寺を舞台に愁二郎と最強の剣士・貫地谷無骨との死闘、そして“イクサガミ”という名の狂気の終焉が描かれる。

| 決戦の舞台 | 東京・上野寛永寺。炎と剣が交錯する「最後の戦場」 |

|---|---|

| 宿敵の正体 | 貫地谷無骨──元京八流の剣士であり、“イクサガミ候補”最強の男 |

| 愁二郎の選択 | 剣を握ることではなく、手放すこと。戦いを終わらせる決断 |

| 双葉の覚醒 | 愁二郎の理念を受け継ぎ、「剣を継がない」という選択をする |

| 物語の終幕 | 炎に包まれた寛永寺を背に、双葉が歩き出す──未来を“託す”物語のラストカット |

最終章「神」は、構成として明確な“終末感”を纏っている。 蠱毒に参加した武芸者たちはついに十数名まで減り、生き残りはほとんど“神に選ばれし者”とされる。 この選定、淘汰、血の連鎖の果てに現れるのが、黒鳳会が創ろうとした“戦神(イクサガミ)”のプロトコル発動だ。

その中で愁二郎は、ついに貫地谷無骨と相まみえる。 彼はかつて京八流で兄弟子だった男。 だが、愁二郎と違い「奪うための剣」こそが真理と信じてやまない。 その信念は殺気に変わり、愁二郎にこう告げる。

「生き残る者が正義だ。貴様の剣は、弱さの象徴に過ぎん」

愁二郎は答えない。ただ、剣を抜く。 映画では、この瞬間から音楽が完全に消える。 呼吸、足音、布の擦れる音、そして刀が鞘を離れる響き── 観客はただ“剣と剣の思想”を凝視させられる。

剣戟の動きは、岡田准一が自ら振付けたもの。 その所作は戦術ではなく、「生き様」の表現となっている。 一太刀ごとに感情が乗る。流れる汗、揺れる瞳、血の香り。 それらすべてが「殺し合い」という形を借りた“哲学のぶつかり合い”だった。

やがて貫地谷が膝をつき、愁二郎が勝つ。 だが、その顔に喜びはない。 それどころか、彼の胸には致命傷が刻まれていた。

その時、黒鳳会の“最終指令”が発動される。 それは、「戦神プロトコル」──生き残った者たちを国家の兵器として育成・運用する国家実験最終段階。 愁二郎はそれを止めるべく、残された力で最後の行動に出る。

彼は、双葉に剣を託そうとする。 だが──

「私は、それを受け取らない」

そう言って、双葉は剣を地に置く。 「戦わない」という選択。 「奪わずに生きる」という答え。 それこそが、愁二郎が命を賭して見出した“新しい戦い方”だった。

最後のシーン。 炎に包まれる上野の空。 血と灰に染まった愁二郎の身体が静かに崩れ落ちる。 だが、その手には笑みが浮かんでいた。

そして──双葉が歩き出す。 剣を持たず、涙を見せず、ただ前を向いて。

この章のラストは、まさに「物語の終わり」であると同時に、 “剣を捨てた未来”の始まりでもあった。

「イクサガミ」|予告編|Netflix

5. 原作と映画の違い──削除・追加されたシーンと演出の狙い

Netflix映画『イクサガミ』は、原作コミックス全4巻(第1話〜最終話)をおおよそ忠実に映像化している。 しかし、映像化にあたっては大胆な削除と再構成、逆に映画オリジナルの追加要素が複数存在する。 本章では「どこが省略され」「どこが深堀りされ」「何が足されたのか」を精査しながら、 その演出意図と構成術について分析する。

| 原作の構成 | 全4巻、全25話。章立て:天/地/人/神の順に構成される思想的サバイバル劇 |

|---|---|

| 映画での改変 | 各章を1時間弱に圧縮し、エピソードの一部統合・再配置/複数の脇キャラ・エピソードを削除 |

| 削除された要素 | 四蔵の回想章(第11〜12話)/愁二郎と父の回想/双葉の出生に関する仄めかし |

| 追加された演出 | 愁二郎と双葉の火を囲むシーン/黒鳳会施設内の近未来的監視装置/寺炎上の長回しアクション |

| 再構成の狙い | 思想よりも“行動”で語らせる構成。情報量を削り、映像体験としての密度を高めた設計 |

まず最大の改変点は、「描写の取捨選択」である。 原作では愁二郎と義弟・四蔵の因縁に2話以上かけていたが、映画ではわずか数分で回収される。 これは物語の“人間関係よりも哲学”を優先した構成と言える。

一方で映画オリジナルの追加も多い。 代表例が「寛永寺決戦前夜、愁二郎と双葉が火を囲むシーン」だ。 原作にはないこの挿話は、2人の間に沈黙の信頼が育っていたことを象徴する重要カット。 双葉が火を見つめ、愁二郎が言葉なく布をかける──それだけで、2人の“答え”が感じられる。

また、映画では“視覚的装置”の演出が加わった点にも注目したい。 黒鳳会の実験記録装置、剣士たちを天井から俯瞰するモニタールームの映像、 ナンバリングされた参加者の登録データなど、原作にはなかった「冷徹な監視」の視点が明確に加えられている。

この「監視の視点」が何を意味するのか──それは、映画が“戦い”を単なる肉体衝突ではなく、 国家による「操作と観察」の対象として描いていることの表れだ。

削除されたシーンにも意味がある。 たとえば原作第12話、四蔵が門下時代の傷を独白する場面。 映画ではこれがカットされ、代わりに一騎打ちの“目の奥”だけで感情を表現させている。 これは藤井道人監督の「言葉より動きで語る」美学に沿った選択だ。

同様に、双葉の出生を暗示する台詞群も映画では削除されている。 これは“伏線回収型”よりも“今、この瞬間を生きろ”という没入志向を優先したためと考えられる。

その一方、映画で増強されたのが「余白の演出」だ。 音楽を消し、自然音と呼吸だけで構成された数十秒のカット。 敵が倒れた後、剣を納める瞬間を切り取る“後ろ姿の構図”。 これらはすべて、観客が“問い”を持つ余地を残すために意図されたものだ。

原作では言葉で説明されていた「蠱毒システム」も、映画では絵面と構成で理解させる。 一斉に立ち上がる剣士たち/地図に刻まれる血痕/斃れた者の木札が沈むシーン── 情報密度ではなく、映像詩的構成で提示された世界観が圧倒的な没入感を生んでいる。

こうした改変は、「原作に忠実」ではなく、「原作を映像として変換した」表現だ。 その点で『イクサガミ』は、“解釈”としての映画化であり、 原作ファンも、新規視聴者も等しく“考えさせられる体験”に導かれていく。

6. 物語の主題──剣と暴力、父性と継承の構造

『イクサガミ』という物語は、ただのバトル作品でもなければ、時代劇でもない。 本作の真の主題は、剣と暴力が持つ“意味”の変容── そして、その中で描かれる「父性」と「継承」の二重構造にある。

この主題は、原作全巻を通して一貫して描かれ(特に第2巻~第4巻:第6話〜最終話)、 映画版でも愁二郎と双葉、そして黒鳳会と京八流の関係性を軸に深掘りされている。

| 剣の意味 | 「奪う道具」から「託す意志」へ。愁二郎の思想転換が物語全体を貫く |

|---|---|

| 暴力の描写 | 殺すための剣術ではなく、“信念のために戦う”姿勢を重視。実写表現でも痛みと葛藤が浮き彫りに |

| 父性の構造 | 愁二郎と双葉/愁二郎と門弟たち/愁二郎と志乃との関係で描かれる「守るとは何か」 |

| 継承の方法 | 血や剣ではなく、“理念の継承”こそが最終章で示される解答。双葉が「剣を継がない」選択に込められる意味 |

| 黒鳳会との対比 | 剣を「兵器」「支配装置」とみなす黒鳳会の論理と、愁二郎の「心を守る剣」の思想が対立軸となる |

作中最大のテーマは、「剣=暴力を肯定するか否か」という問いである。 愁二郎はかつて、剣で人を殺し、剣で名を立て、剣で人を守ってきた。 だが、そのすべてが「誰かを奪ってきた結果」であるという現実に直面し、 物語を通して次第に「手放す覚悟」へと辿り着く。

その象徴が、双葉の存在である。 彼女は一見守られる立場の“少女”だが、実際には愁二郎よりも多くを見抜いている。 終盤、彼女が剣を拾わず、地に置いたまま前へ進む姿は、 「暴力の継承を断ち切る」=「次世代への解答」そのものである。

一方、黒鳳会は「剣による秩序」を信奉している。 国家が統制する武力。選ばれた者だけが生き残る制度。 そこには「剣を握らなければ未来は奪われる」という歪んだ信条が横たわっている。

だが、愁二郎は剣を通してこの信条を否定する。 決して理屈では語らない。 ただ「何のために抜くのか」「誰のために振るうのか」── その選択だけが、物語の根底を支配していく。

また、本作は「父と娘」というテーマももうひとつの柱として強い。 双葉は実の娘ではない。 しかし愁二郎は、彼女に対して“守る”という誓いを立て、それを果たそうとする。 この関係性は、血縁ではない“情”の継承を象徴する。

一方、黒鳳会の構成員たちはほぼすべて「親子を捨てた存在」として描かれている。 愛よりも制度。命よりも国家。 その中で唯一、愁二郎だけが「剣を通して誰かの心を守ること」にこだわり続けた。

そしてこの構造は、実写演出にも強く現れている。 岡田准一は、剣戟のすべてに「殺意」ではなく「生存本能」を宿すように設計した。 刀が振られる瞬間、相手の目を見る。 命を奪うのではなく、確かめる── そこに、かつての武士の“美徳”と、“終焉”が同時に重なる。

『イクサガミ』はこうして、 「守るとは、奪うことではない」 「託すとは、繋ぐこと」 という主題を、血と灰の中に浮かび上がらせた。

暴力から逃げない。だが、暴力を肯定しない。 そんな“葛藤”そのものが、この物語の最大の思想的魅力なのである。

7. 時代背景──明治と武士階級の“再定義”

『イクサガミ』の世界観を読み解くうえで欠かせないのが、明治初期という時代の文脈である。 本作の物語は明治11年(1878年)──「廃刀令」施行からわずか5年後の日本を舞台に展開される。

この時代、日本は武士階級を制度上完全に解体し、近代国家としての再編を急速に進めていた。 その中で、かつて“主君のために生きた者たち”──つまり「武士」は、 存在意義を奪われ、社会の底辺へと押しやられていく。

『イクサガミ』は、この歴史的背景を、剣士たちの“居場所の喪失”として織り込み、 新たな“選別の論理”=蠱毒システムによって「国家が作る新しい強者像」を炙り出していく。

| 時代設定 | 明治11年(1878年)──廃刀令の余波が残る「武士の消滅期」 |

|---|---|

| 廃刀令の影響 | 武士の象徴である刀を禁じることで、精神的アイデンティティすら奪われた |

| 武士の“再定義” | かつての「忠義」は捨てられ、国家が求めるのは「服従する暴力」へと変貌 |

| 黒鳳会の思想 | 旧武士の“選抜”と“管理”を通じ、国家装置として武力を再構築しようとする計画 |

| 物語との関係 | 愁二郎=滅びゆく価値観/双葉=新しい人間像という象徴構造として明治の断層を描く |

明治維新とは、日本の“近代化”であったと同時に、“武士の死”でもある。 それまで徳川の封建制度の中で地位と役割を保証されていた武士たちは、 新政府の政策によって急激に“ただの平民”へと落とされた。

特に「廃刀令」(1876年)によって、刀を持つことさえも許されなくなった。 これにより武士は単なる身分制度としてだけでなく、精神的存在としての「誇り」までも喪失した。

本作の主人公・愁二郎も、まさにこの“空白”の中に生きる者である。 剣を捨て、役所の下働きで生計を立てる。 だが、心のどこかに「何かを失ったまま」の痛みを抱えている。

この“空白”こそが、黒鳳会が蠱毒という実験を持ち込む理由であり、 国家が再び「使える者だけ」を選別しようとする論理を体現している。

黒鳳会の思想は、いわば「再武士化計画」だった。 かつての“主従”ではなく、近代国家の“制度的暴力”に組み込まれた“選ばれた剣士”── それが戦神(イクサガミ)という存在である。

この構造は、現実の明治政府が行った徴兵制、学制改革、言論統制などとも符合する。 つまり、個人の意志ではなく国家の都合で定義される「強さ」がテーマとなっているのだ。

愁二郎はこのシステムを拒否する。 かつての武士としての「忠義」を選ばず、 今目の前にいる「守るべき存在=双葉」のために剣を振るう。

この選択が示しているのは、 時代が変わっても、“守る理由”は変えられるということだ。

そして双葉は、「守られる側」から「未来を選ぶ者」へと成長していく。 これは旧来の「武力による支配」から、「意志による継承」へのシフトであり、 まさに明治という時代を“越える物語”として提示されている。

『イクサガミ』は、明治という転換期を舞台にすることで、 「剣とは何か」「生き残るとは何か」「国家と個はどう関わるべきか」 といった普遍的な問いを立ち上げている。

その問いは、令和を生きる私たちにも通じる。 時代が変わっても、「剣=何かを託す意志」であるならば、 それを握る手が震えていても、意味はあるのだ。

【画像はイメージです】

本記事で扱った内容まとめ一覧

| 見出し | 内容の要約 |

|---|---|

| 1. 序章「天」 | 蠱毒の儀式と天龍寺炎上、愁二郎と双葉の出会い。原作第1巻(第1〜5話)に相当。 |

| 2. 第2章「地」 | 東海道での戦いと成長。響陣・カムイコチャ・四蔵との対決。原作第2巻(第6〜10話)。 |

| 3. 第3章「人」 | 黒鳳会の正体、京八流の真実、双葉の覚醒。原作第3巻(第11〜15話)に対応。 |

| 4. 最終章「神」 | 愁二郎と無骨の死闘、戦神覚醒の阻止、剣を託す結末。原作第4巻(第16〜最終話)。 |

| 5. キャスト・演出 | 岡田准一×藤井道人による重厚な映像とリアル剣戟演出の妙。 |

| 6. 主題と構造 | 剣と暴力、父性と継承。「守る剣」への変化を描いた思想劇。 |

| 7. 時代背景 | 明治11年、廃刀令後の武士の喪失と再定義が物語の根幹に。 |

| 8. 終章:託された剣の意味 | 奪うのではなく、託す。『イクサガミ』が描いた新しい“強さ”のかたち。 |

まとめ. 終章:託された“剣”の意味──『イクサガミ』が描いたもの

Netflix映画『イクサガミ』は、単なるアクション時代劇ではない。 本作が突きつけたのは、「剣を握るとはどういうことか」── そして、その剣を“誰に、なぜ、どう託すか”という問いだった。

主人公・嵯峨愁二郎は、廃刀令後の時代を生きる“過去の男”だった。 だが、少女・双葉と出会い、守るという選択を通じて、 「剣を奪う道具ではなく、心を託す手段へと変える」成長を遂げる。

原作漫画では、4巻にわたり“蠱毒”という極限状況が描かれ、 その果てに「奪わずに生きる」ことの意味が提示された。 映画版ではそれを凝縮し、映像ならではの“痛みと余白”で語った。

黒鳳会の野望、京八流の闇、国家の実験── すべてを呑み込みながら、ラストに残されたのは一振りの剣と、一人の少女だった。

刀を納めた愁二郎の背中。 剣を拾わず前へ進む双葉の足音。 この静かなラストこそが、 『イクサガミ』という作品のすべてを物語っている。

それは、“戦わない”という最大の戦いだった。

新しい時代に生きるということは、 過去を否定することではない。 その上に立ち、何を“託すか”を決めることなのだ。

『イクサガミ』は今、剣を置いた我々に問いかける── 「その手で、何を守るのか」

『イクサガミ』関連特集記事はこちら

時代劇の新境地を切り拓いたNetflix『イクサガミ』。その世界をさらに深く掘り下げたい方は、下記の特集カテゴリから関連記事をご覧ください。

- 映画『イクサガミ』は原作全4巻を1本に凝縮したサバイバル時代劇

- 各章(天・地・人・神)ごとに異なる思想・関係性・戦いが描かれる

- 主人公・愁二郎が「奪う剣」から「託す剣」へと変化していく精神的旅路

- 少女・双葉との関係性が物語の中核となり、継承と希望の象徴に

- 黒鳳会による蠱毒実験の真相と国家が抱える暴力の構造が明らかに

- 岡田准一によるアクションと藤井道人監督の演出が生む映像美と余韻

- 最終的に愁二郎の死と剣の継承によって、新しい時代の扉が開かれる

コメント