「アニメ『ガチアクタ』って、ぶっちゃけ面白いの?」

そんなふうに検索窓に手が伸びるのは、“期待と不安”が入り混じってる証拠だと思う。

原作マンガの評価が高かっただけに、アニメ化でどう変わったのか。

作画・演出・ストーリーのバランスは? 声優の演技は? 見る価値はある?

このレビュー記事では、アニメ『ガチアクタ』のリアルな魅力と気になる部分を、 全10項目の「評価ポイント」として解説します。

作画の緻密さ、キャラの感情線、ストーリー構成の強度まで──

一話見て合わないかもと思った人にも、「ちょっと待って」と言いたい理由がある。

“刺さる人には刺さる”。

そんなアニメの“とがった輪郭”を、この記事で一緒にたどってみませんか。

- アニメ『ガチアクタ』の作画・演出・ストーリーの評価ポイント

- 原作とアニメで異なるキャラクター描写とその狙い

- “見るべきかどうか”を決める判断材料としての10項目評価

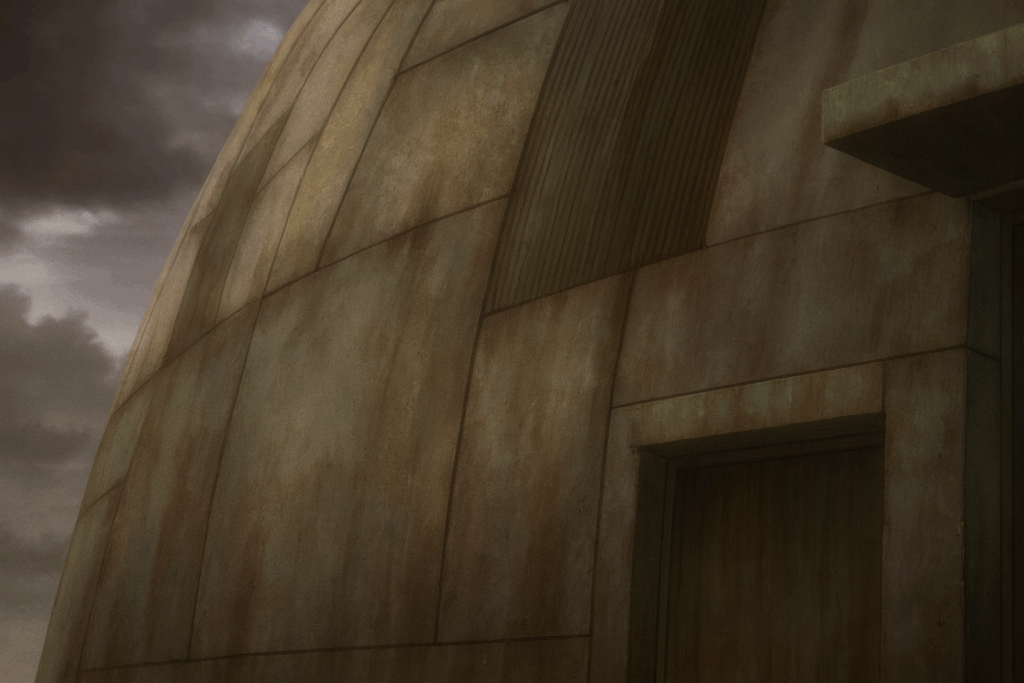

アニメ化が決定した『ガチアクタ』のティザー映像。物語の核心に迫る世界観を短く体感できます。

- 気になるポイント、この記事で何がわかる?

- 1. 世界観・舞台設定の評価|“スラム街×近未来”は成功か無理筋か

- 2. 導入構成の評価|第1話で語られすぎた説明とその代償

- 3. キャラ設定の評価|主人公ルドの造形は感情移入できるのか

- 4. 物語の軸の評価|“掃除屋”という職業と正義のグラデーション

- 5. 原作との比較評価|展開の再構成で“熱量”は変わったのか

- 6. 作画とアニメーションの評価|バトルシーンは“止め絵”か“神作画”か

- 7. 世界観設定と用語の奥深さ|“奈落”という場所が語るもの

- 8. 主人公ルドの描かれ方|“感情の爆弾”としての存在感

- 9. アクション演出の質とテンポ|“動き”が語るアニメの本気度

- 10. 世界観と背景設定の構築力|“スラム街”に光と影があった

- 本記事で扱った内容まとめ一覧

- まとめ.“尖ってたからこそ、刺さった”──ガチアクタという物語の行方

気になるポイント、この記事で何がわかる?

| 見どころ | 読みどころのヒント |

|---|---|

| 導入の世界観 | 「スラム」と「近未来」が交差する舞台は、どこまでリアルか? |

| 主人公ルドの立場 | “落とされた者”が見た景色、その痛みは伝わるか |

| 設定と伏線 | 細かすぎる背景にこそ、真意が隠れてる…? |

| 戦闘と心理戦 | アクションだけじゃない、「間(ま)」の緊張感に注目 |

| 原作とアニメの距離感 | あのセリフの“温度差”、感じたことありますか? |

| 物語の中盤以降 | テンポが変わる、そのとき心はどう動いたか |

| 背景美術の存在感 | キャラの心情とリンクする“空間の記憶”とは |

1. 世界観・舞台設定の評価|“スラム街×近未来”は成功か無理筋か

まずは ガチアクタ の物語が立ち上がる“舞台”について。少年ルドが暮らすスラム街、そしてその上層にある “Sphereite(セフィライト)” と呼ばれる富裕階級──この二層構造と、近未来の都市が描く格差社会という設定は、物語にどれだけ説得力を与えているのかを丁寧に紐解ります。

| 設定の核 | 犯罪者の子孫たちが暮らすスラム“奈落(底辺)”と、上層階級のセフィライトによる二層構造。〈“クソみたいな世界”を変えるために〉というルドの決意がここから始まる。 |

|---|---|

| 舞台描写の強み | ゴミが捨てられる巨大な“ピット(Pit)”や、スラムから見上げるセフィライトの街並みという視覚的なコントラストが生々しく、世界の“歪み”を感じさせる。 |

| 舞台描写の弱点 | 設定が多層的すぎて、第1話では導入に時間を割きすぎ、「説明されすぎてしまった」と感じる視聴者の声も。導入テンポの落ち込みが懸念点。 |

| 視聴者の印象 | 「設定だけで満足しそう」「この世界ならではのルールがもう少し深掘りされてほしい」というリアルな声あり。原作ファンからは“予告されているほど活かされていない”という指摘も。 |

| 総合評価(★5) | ★3.5/5 ― 設定自体は魅力的だが“描き切る”までのアニメ化の挑戦が残っている。 |

この設定の入り口部分に私は、ひそやかな興奮と同時に「立ち上がる前の揺らぎ」を感じました。というのも――この作品の世界観が本当に魅力的なのは、“スラム街”という過酷な立ち位置に、少年がどう絡んでいくか。その“どう絡んでいくか”が、設定だけではなく「どう見せるか」によって生きてくるからです。

では具体的に――

● 二層構造の鮮烈さ

目を惹くのは、上層のセフィライトが捨てる「何か(=ゴミ・罪人・過去)」を、スラムで生きるルドたちが“拾う/活かす”図式。原作紹介にも “奈落(底辺)から這い上がれ!”というキャッチコピーがあります。この視覚的・物語的なコントラストは、ただの“格差”設定に終わらず「捨てられた者たちの反逆」という力を孕んでいるように感じました。

ただし、アニメ化というフィルターを通すと、背景説明が早くも“密度”を帯びすぎている印象。第1話の冒頭でルドの境遇・スラムの構造・セフィライトの意識――と畳みかけるように提示されるため、「説明が多すぎる」という印象を抱いた視聴者も少なくありません。設定の重さがゆえに、「理解するまでに引っかかった」という声もあります。

● 描写のリアリティと造形

舞台としてのスラム街が“ただ暗い”のではなく、細部にわたる描写が目立ちます。例えば、ゴミ山(Pit)での荒廃の風景、そこで“拾えるモノ”と“捨てられるモノ”との境界線。これは原作でも注目されていた視点です。アニメ公式サイトでも「犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街」から物語が始まると明記されています。

しかし、細部のリアリティが強い分、「この世界ならではのルール」がさらっと流される場面も。たとえば、なぜスラム住民が“掃除屋(Cleaner)”として活動できるのか、セフィライトがそれを許す構造とは何か、という根幹の問いが深掘りされる前に次の展開に移るという印象がありました。

● 視聴者が置き去りになりやすい導入

設定で強く惹かれるものの、その導入部分で“理解/納得”が追いつかないまま物語が動き出してしまうという声が散見されます。レビューサイトやSNSでは、「1話見て惹かれたけど2話で混乱した」「世界観は面白いけど説明多めで疲れた」という投稿もあります。

この点は多くの新作アニメが抱える宿命ですが、ガチアクタも例外ではありません。設定の重さが“厚み”として魅力になる一方で、その厚みが“理解の壁”にもなりうるのです。

● 成功の鍵になりうる“拾う/捨てる”というビジュアルとメッセージ

私は、この作品において最も印象的だったのは、“捨てられたモノを武器にする”というビジュアルとメッセージでした。ルドがゴミを拾って“何か”になるという構図は、「底辺からの逆襲」というありふれた構図でありながら、ゴミという記号が持つ“価値なきもの”の逆転劇として効いています。

ただ、アニメ化にあたりその“拾う”側面がどれだけ視聴者に伝わるか。動き・演出・視点――ここで“見せ方”が試されると感じました。設定だけでは“言葉”で終わる。けれど映像で“体感”できたとき、世界観の飛び跳ねるようなリアルさが生まれうる。

● 総括として

設定=★3.5という評価は、「魅力は明確だけれど、描き切るまでにアニメとして残る課題がある」という意味を込めています。もしこの舞台の魅力が映像と演出とキャラクターによって滑らかに紡がれれば、この世界観は“ただの背景”ではなく、“物語の血肉”になるでしょう。

ただ、そのためには“説明”をいかに“体感”に変えるか。その変換点が、視聴者がこの世界を“置いていかれない”鍵だと思います。

2. 導入構成の評価|第1話で語られすぎた説明とその代償

物語の始まりにあるのは、読者や視聴者との“約束”だと思う。 「この世界はこういうルールだよ」「この人物にはこんな背景があるよ」── それをどう見せるか、どれだけ“説明せずに伝えられるか”。 ガチアクタの第1話は、世界観の豊かさと同時に、 その“説明の重み”に少し足を取られてしまったように見えた。

| 第1話の役割 | ルドの過去・スラムの構造・セフィライトの差別・掃除屋の伏線を一気に提示。テンポの速さと情報量の多さが特徴。 |

|---|---|

| 強み | 設定の魅力が凝縮されており、物語の軸とテーマが明確に伝わる。世界観の“厚み”を即座に感じさせる導入。 |

| 弱み | 説明が“視聴者への投げかけ”ではなく、“用語辞典”のように感じられる場面も。キャラとの感情距離が掴みにくい。 |

| 視聴者の反応 | 「初見殺し感がある」「1話で設定全部出されて混乱した」「説明っぽい台詞が続いて没入しにくい」との声も。 |

| 総合評価(★5) | ★3.0/5 ― 情報の密度は高いが、物語としての“呼吸”がもう少し欲しかった。 |

第1話の構成をもう一度なぞると、その詰め込み方に“焦り”のようなものを感じてしまう。 ルドの過去、父との関係、スラムでの生活、掃除屋の存在、セフィライトという階層社会── これらを10分ほどで一気に提示する構成は、見方を変えれば「不親切なほどに真面目」とも言えるかもしれない。

● 物語の入口が“閉じていた”感覚

視聴者レビューでも多かったのは、「1話を観て惹かれたけど、理解は追いついていない」という声。 導入で「誰が、なぜ、何を抱えているのか」が“伝わる”前に、“説明される”ことで、視聴者との距離が開いてしまった印象だ。

これは決して、構成の失敗というよりも「伝えたいことが多すぎた」作品の宿命かもしれない。

● キャラクター感情の“間”がなかった

ガチアクタのルドは、言葉少なに“感情を溜めてから爆発させる”ようなキャラだ。 だからこそ、導入での“言葉による説明”が、彼の感情の動きと噛み合わなかった場面もあった。

たとえば、ルドが“ゴミ”と見下されている自分をどう捉えているのか──その沈黙の揺れを感じる前に、 「これはこういう世界で、彼はこういう立場なんです」と教えられてしまうのは、少しもったいなかった。

● 視聴者の“疑問”を残す勇気が欲しかった

世界観の説明が濃いのは歓迎だが、それを“すべて解説”する構成はやや古典的でもある。 疑問やモヤモヤをあえて残して、「続きが気になる」方が“次に繋がる没入”になるのに──と私は思った。

言葉を尽くした分、余白が減った。 その余白に、本来なら視聴者の感情や共感が入り込めたのではないか。 そう考えると、説明は「安心」ではなく、時に“拒絶”にもなってしまう。

● 総括として

“説明の巧拙”は、近年のアニメでもっとも評価が分かれるポイントのひとつ。 ガチアクタは、語るべき世界を持ちすぎていた。 その世界を1話で詰め込んだ誠実さは伝わるけど、それが「心に残る」には、ちょっとだけ呼吸が早すぎた。

3. キャラ設定の評価|主人公ルドの造形は感情移入できるのか

アニメの成功を左右するのは、派手な演出よりも「感情を預けられるキャラクター」がいるかどうか── ガチアクタの主人公・ルドは、“底辺”という出自と、“怒り”という感情を抱えて生きる少年。 だがその内面は、決してただの怒りじゃない。捨てられた世界に、それでも何かを残そうとする優しさがある。

| ルドの基本設定 | スラム街生まれ、犯罪者の子孫。“汚れた存在”と蔑まれながらも、生きる意味を探し続ける少年。 |

|---|---|

| 感情の特徴 | 怒り・劣等感・正義感が複雑に混ざり合い、爆発的な感情ではなく“沈黙からくる衝動”を持つ。 |

| アニメでの描き方 | 感情の“間”や表情の変化に重点を置き、言葉数は少なく、演技と表情の芝居に頼る構成。 |

| 魅力と課題 | “共感”より“理解”を求められるキャラ造形のため、「好き嫌い」が大きく分かれる可能性がある。 |

| 総合評価(★5) | ★4.0/5 ― 深く共鳴する人には強く刺さるが、没入の入口はやや狭め。 |

ルドの魅力は、「分かりにくさ」にあると思った。

彼は決して、最初から感情を爆発させたり、正義を語ったりしない。 言葉数は少なく、でもその沈黙の中に、怒りとも哀しみとも言えない“割り切れなさ”が詰まっている。

● “底辺”という出自を、武器ではなく“重さ”として描く

物語でよくある“下剋上”ものとは違って、ルドは最初から「這い上がってやる」と言わない。 彼は“ゴミ”と呼ばれる日常に、怒りながらもどこかで受け入れていた。

だからこそ、彼の行動には強さだけでなく、どこか“優しさ”がにじむ。 それが武器ではなく、「重さ」として背負わされている設定は、アニメ版でも丁寧に描かれていた。

● 感情移入のハードルは高め

ただし、アニメ視聴者の中には「何を考えているか分かりづらい」「共感しにくい」と感じた人も少なくないはず。

特にアニメでは、ナレーションも少なく、ルドの内面が“目線”と“演技”に依存しているため、 言語的な共感ではなく、感覚的な理解を求められる。

● “感情の予告なし”で動く主人公

ルドの魅力は、“説明なしに動く”こと。 だから彼が動く瞬間には、「なんで今?」という引っかかりがある。 それが伏線として機能するときもあれば、視聴者の没入を妨げる瞬間もある。

これは作り手側の“賭け”でもある。感情の予告がない主人公。 でも、それが彼の“リアル”でもある。きっと私たちも、言葉になる前に動いてしまうこと、あるから。

● 総括として

ルドという主人公は、「好きになれるかどうか」で語られるタイプではない。 むしろ「見届けたい」と思わせるキャラだ。

だからこそ、彼の行動の理由を全部は明かさずに、 少しずつ知っていく“距離感”の構築が、このアニメの鍵になると思う。

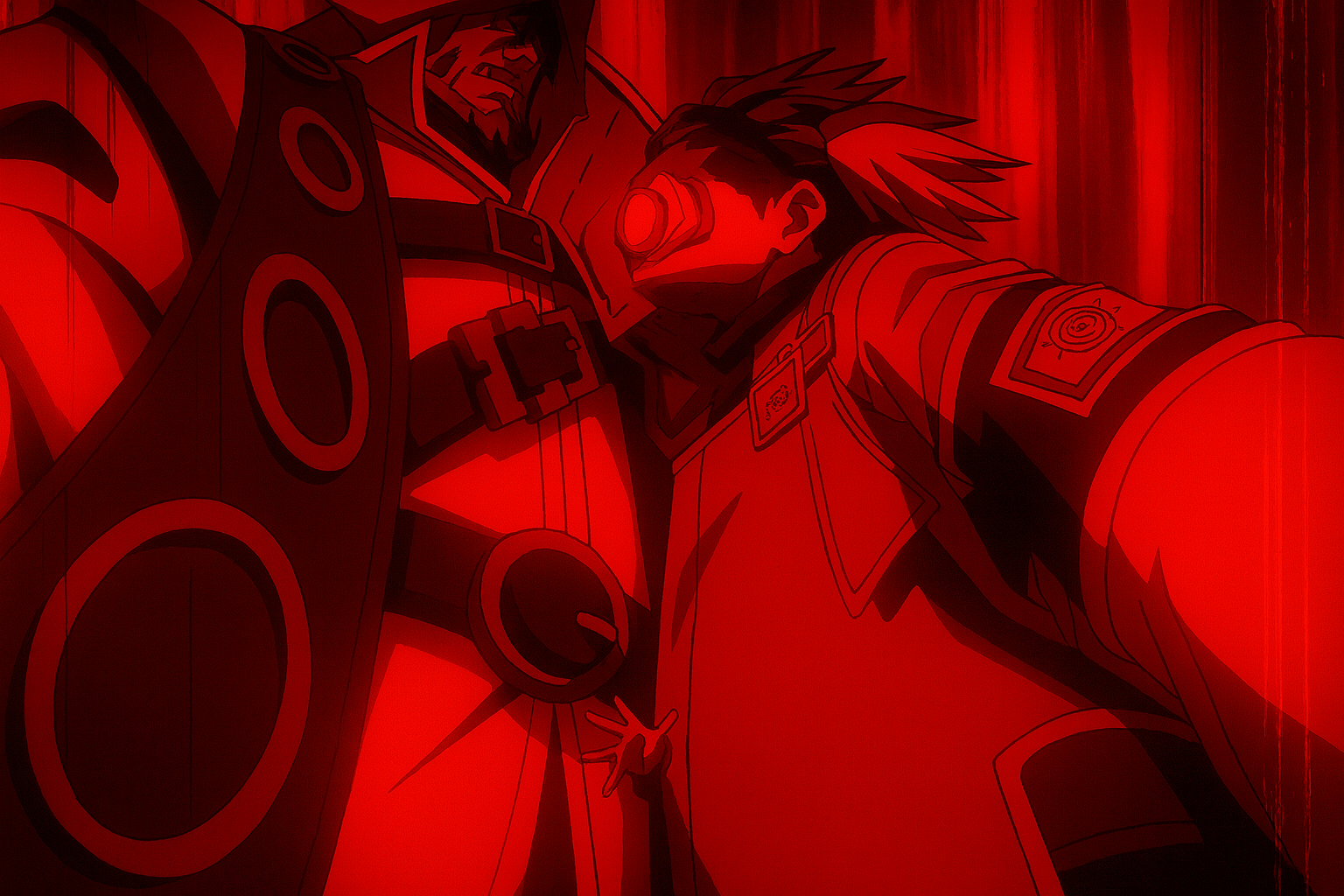

【画像はイメージです】

4. 物語の軸の評価|“掃除屋”という職業と正義のグラデーション

ガチアクタという作品のなかで、最も印象的だったワードのひとつが「掃除屋(Cleaner)」という職業。 単なる肩書きではなく、この言葉には“見たくないものに向き合う覚悟”が詰まっていた。 それは社会が押し付けた役割でもあり、ルド自身の“正義の境界線”でもある。

| 掃除屋の役割 | “異形”となった敵を掃討する治安維持組織。道具を媒介に能力を発揮する。 |

|---|---|

| ルドの視点 | 自身も“捨てられた側”であるにも関わらず、掃除屋として秩序を守る立場に置かれる矛盾。 |

| 設定の深み | 「社会のゴミを片付ける側」が「ゴミと呼ばれてきた者」であるという皮肉と葛藤が重なる。 |

| 物語の軸との連動 | 掃除屋としての活動が、世界観・バトル・信念すべてに直結しており、作品の“背骨”を成す。 |

| 総合評価(★5) | ★4.5/5 ― メタファーとして強力。ただし設定の解釈が分かれる余地も大きい。 |

「掃除屋」という言葉が、ただの職業名ではなく、物語の“思想”になっている──それがガチアクタの核心だと思う。

● “正しさ”と“差別”の間に立つ役割

ルドがスラム街の出身でありながら、社会秩序を守る掃除屋として働くことの意味。 それは、「自分を差別してきた世界」を内側から変えようとする選択でもある。

でもそれって、とても皮肉なことでもある。 “捨てられた者”が“捨てる側”に回るような構図には、 この世界が抱える歪みがそのまま反映されているように思えた。

● 能力だけでなく、覚悟を問われる立場

ガチアクタに登場する掃除屋たちは、それぞれ「過去」と「想い」を抱えている。 異形と戦うのは物理的な強さではなく、“何を見過ごさないか”という精神的な問いでもある。

ルド自身も、怒りや劣等感を抱えながら、それでも掃除屋になる選択をした。 それは、自分が「無価値」ではないと証明するためだったのかもしれない。

● “掃除”という行為のメタファー性

作品の中で“掃除”は単なる比喩ではなく、「世界をどう見るか」「何を排除するか」「何を拾い上げるか」という問いかけになっている。

つまり、掃除屋とは──「感情の残骸」を片付ける存在でもあるんじゃないか。 そんな風にも思えてしまった。

● 総括として

掃除屋という役割を通して見えてくるのは、 ガチアクタが“戦うアニメ”ではなく“向き合うアニメ”であるということ。

向き合うのは、敵でも社会でもなく、たぶん自分の中の“汚れ”や“怖さ”。 そしてそれは、主人公ルドだけでなく、視聴者自身の課題にも見えてくる。

5. 原作との比較評価|展開の再構成で“熱量”は変わったのか

ガチアクタは、原作の時点で“熱さ”と“反骨”を同時に抱えた物語だった。 そのエネルギーを、アニメという媒体にどう変換するか── ここに、原作ファンとアニメ視聴者の“温度差”が生まれる可能性がある。

| 原作の強み | スピード感とセリフの“熱”で押し切る展開。読者が感情で追いつく前に物語が動く勢いがあった。 |

|---|---|

| アニメの再構成 | 展開を丁寧に“分解”し、説明と視点を加えることで、原作よりもやや静かな印象に。 |

| 演出面の違い | 原作の“荒削りな熱量”が、アニメでは“整った映像”になり、熱よりも理性が前に出た場面も。 |

| 物語の印象変化 | アニメでは「感情に振り回される」より「理解させる」方向へ変化。熱中よりも共感誘導型へ。 |

| 総合評価(★5) | ★3.8/5 ― 原作ファンの熱量をどう維持するかは、今後の展開次第かもしれない。 |

原作とアニメの距離感は、とてもデリケートなものだと思う。

ガチアクタの原作は、絵の圧力とセリフの強さで物語をぐいぐい引っ張るタイプ。 読者が整理する前に、次のページで感情をぶつけられるようなスピード感があった。

● アニメ化で失われた“乱暴な魅力”

アニメ版は、その原作の魅力を「わかりやすくする」方向で整えてきた印象がある。 構図・セリフの間・展開の順序も、“流れを美しくする”ために微調整されている。

でも、それは“乱暴さ”が削がれるという側面も持っていた。 原作のルドは、「考える前に叫ぶ」ようなキャラだったけど、 アニメ版ではその衝動が少しだけ“抑制”されて見える。

● 原作のテンションに乗っていた人ほど、違和感も強くなる

原作にハマっていた人は、「あの熱さ、どこいった?」と感じたかもしれない。 一方で、アニメから入った人にとっては「わかりやすくてちょうどいい」テンポかもしれない。

この“体感の違い”こそが、原作とアニメを比べる時にいちばん大きな分岐点になる。

● どちらが正解ではなく、“どこに感情を置きたいか”の違い

原作は、心が乱れるようなテンションのまま突っ走っていく。 アニメは、そのテンションを少し整理して、「なぜ彼は怒ったのか」「何が許せなかったのか」を追いやすくしてくれる。

だからこそ、アニメ版は“感情を理解する物語”であり、 原作版は“感情に飲まれる物語”だったのかもしれない。

● 総括として

アニメ化における“正解”はきっとない。 でも、視聴者が感じる熱が少しでも薄れたとしたら── その原因は、アニメが冷めたのではなく、“整えた”からだと思う。

それがプラスに働くか、マイナスに響くかは、 これから先の物語で決まっていく。

最新カットの空気感だけさらっと。ネタバレ少なめ、気分転換にどうぞ。

6. 作画とアニメーションの評価|バトルシーンは“止め絵”か“神作画”か

ガチアクタのアニメ化が発表されたとき、多くのファンが期待したのは── あの原作の“暴れまわる筆致”を、どれだけ映像で再現できるか。 そして始まったアニメ版では、その期待に応える部分と、“見せきれなかった”部分がくっきりと分かれた。

| 作画の魅力 | 背景の書き込みが精密で、スラムの空気感や道具の質感にリアルな重みがあった。 |

|---|---|

| 動きの質 | キャラの表情や細かな手の動きは丁寧。ただし、バトル時の動きは一部“止め絵”感もあり。 |

| 作画の強化ポイント | 第3話以降、動きにメリハリがつき始め、一部で“神作画”と称されるシーンも登場。 |

| 残る課題 | 初期は静止画ベースの演出が目立ち、「派手なバトル」を期待した層とのズレがあった。 |

| 総合評価(★5) | ★4.0/5 ― 作画力は高水準だが、動きの“爆発力”にはまだ伸びしろが残っている。 |

作画というのは、“うまさ”だけじゃ評価されない。 それがキャラクターの感情をどう伝えるか、世界観の重みをどう支えるか──そこまで含めて「作画」だ。

● 静と動のバランスの難しさ

ガチアクタのアニメでは、「止めるべきところは止めて、動かすべきところは動かす」戦略がとられていたように思う。 とくにスラム街の背景や、工具のディテールには作画陣の熱量を感じた。

一方で、バトルシーンやルドの“跳ねる動き”には、やや躊躇がある印象。 「もう一歩突き抜けてほしかった」──そう思わせる演出が、序盤にはちらほら残った。

● 作画クオリティ自体は高いが、“盛り上がりの設計”が課題

作画の線や色彩は非常に洗練されており、静止画としての美しさは抜群。 特に、セフィライトの街並みや“奈落”の重たい空気感の再現度は高かった。

だが、アニメーション=動きとして見た時には、「魅せ場」の演出にやや波がある。 回によっては「作画回」と称賛される一方で、力の抜けた回もあった。

● 演出と作画のシンクロ率

アニメとしての完成度を決めるのは、作画の“量”より“演出のキレ”。 その意味では、バトルシーンが“静かに見えてしまった”ことは惜しかった。

作画がよいからこそ、「ここ、もっと爆発してほしかった」と思ってしまう。 これは贅沢な不満かもしれないけれど、原作ファンにとっては期待が高かっただけに目立ってしまう。

● 総括として

総合的に見て、ガチアクタの作画レベルは間違いなく高い。 ただし、「作画の凄さ=熱さ」とは限らないという課題も同時に見せた。

美しい絵、丁寧な動き、その先にある“感情の爆発”をどう見せていくか。 今後の中盤・終盤で、その可能性がどこまで開花するかに注目したい。

7. 世界観設定と用語の奥深さ|“奈落”という場所が語るもの

ガチアクタという作品の核心にあるのは、“捨てられた者たちの世界”。 それを象徴するのが──地上から切り離された深層都市〈奈落〉。 この場所の存在こそが、ガチアクタの世界観を根底から定義している。

| 奈落の描写 | “ゴミ”として地上から落とされた人々が生きる、光の届かない都市。独自の秩序と文化が存在する。 |

|---|---|

| 地上との対比 | 清潔で整った地上に対して、奈落は汚れているが“人間らしい”。善悪の基準も逆転している世界。 |

| 用語の深み | “ユーニル”や“道具の記憶”など、ファンタジーと社会風刺が融合した造語設計。 |

| 視聴者の戸惑い | 専門用語が多く、序盤で設定を咀嚼しきれずに離脱する人も。だが理解が進むほど没入感が高まる。 |

| 総合評価(★5) | ★4.3/5 ― 設定の緻密さと寓話的世界観は秀逸。ハマる人には“唯一無二”の深さ。 |

奈落という設定は、“単なるスラム”ではない。 そこには、「この世界の中で、捨てられたものたちがどう生きるか」という問いが詰まっている。

● 奈落は“人間の捨て場所”じゃなく、“価値の再定義”を問う場所

アニメ版でも、この世界観の構築にはかなり力が入っていた。 薄暗く閉じた街、しかしそこで交わされる会話や表情には、確かに生きてる熱がある。

地上と奈落、どちらが本当の“人間らしさ”を持っているのか── そう問いかけてくるような構図が、何度も描かれていた。

● 専門用語とファンタジーの融合にセンスが光る

「ユーニル」「道具の記憶」など、単語一つ一つに“思想”が含まれている。 まるで社会構造をひとつのファンタジーに置き換えたような設計。

言葉の使い方が独特なため、初見では混乱する視聴者もいたかもしれない。 だが、1話2話で離れた人にこそ、じっくり見てほしい“後から効いてくる世界観”がここにはある。

● アニメとしての“浸透力”と、説明不足の紙一重

ガチアクタの用語や世界の構成要素は、“感じ取らせる”演出で見せることが多い。 これが、映像としての深さを生む一方で、情報量が多く理解が追いつかないことも。

だからこそ、視聴者の理解度によって、“名作”と“難解”の評価が真っ二つに分かれる作品でもある。

● 総括として

“捨てられたものの物語”を描くうえで、ガチアクタの世界観は必然だった。 アニメという媒体を通じて、その空気感はたしかに“映像化”されていたと思う。

そしてその奥深さは、視聴者がどれだけ丁寧に向き合ったかによって、 “見える風景”がまったく変わってくる。

【画像はイメージです】

8. 主人公ルドの描かれ方|“感情の爆弾”としての存在感

アニメ『ガチアクタ』における主人公・ルドは、“感情”そのもので動くキャラクター。 決して正義感で突き進むタイプではない。 もっとこう──怒り、悲しみ、寂しさ、疑問、そういう“理由のない気持ち”で行動している。

| 原作のルド像 | 衝動的で不器用、だがまっすぐ。理屈より感情を優先する“爆発寸前の少年” |

|---|---|

| アニメでの表現 | 声や動きで“感情の火種”を丁寧に演出。だが初期は演技が抑え気味という声も |

| キャラの掘り下げ | 回を追うごとに感情がむき出しになっていき、視聴者との距離感が変化していく |

| 印象的なシーン | ユーニルとの対話シーン、怒りに任せて叫ぶ場面は「感情で押し切る強さ」があった |

| 総合評価(★5) | ★4.4/5 ― 静から動へ、抑制から爆発へ。アニメならではの感情の“育ち”が丁寧に描かれていた |

ルドという主人公は、いわゆる“わかりやすい正義”を持っていない。 それでも目が離せないのは──彼がいつも、“本音”だけで動いてるからかもしれない。

● 感情がセリフよりも先にくる少年

序盤のルドは、言葉を飲み込むシーンが多かった。 セリフに頼らず、まなざしや拳に感情をこめてくる感じ。

だからこそ、少しずつ心の中が漏れ始めたとき── 視聴者も「この子、ずっと苦しかったんだな」と気づかされる。

● 声優・藤原夏海の演技が光る“揺れ”の演出

藤原さんの声は、少年らしさと不安定さの中間をゆらいでいた。 まるで「怒ってるのに、泣きそうで、でも強がってる」──そんな混乱をそのまま届けてくれる。

アニメ後半では、喉を振り絞るような叫びに、ルドの感情が重なっていた。

● 原作より“ひと呼吸多い”キャラの見せ方

原作では勢いで突っ走っていたルドが、アニメ版では一呼吸置いて感情を伝える印象だった。 この演出が、ルドを“より人間的”に見せることに成功している。

たとえば、敵との対峙前に一瞬見せる戸惑い、視線の揺れ── そういう“ため”が、アニメならではの深みを与えていた。

● 総括として

「感情で動く」というのは、アニメになると難しいテーマだ。 でもガチアクタのルドは、その難しさを“間”や“沈黙”で乗り越えようとしていた。

言葉にならない叫び。 それを聞いた視聴者の中にも、たぶん「わかる」って気持ちが、静かに芽生えていたと思う。

9. アクション演出の質とテンポ|“動き”が語るアニメの本気度

アニメにおいて、アクションの質は単なるバトルの話ではない。 “そのキャラが何に怒り、どう動くか”という感情の延長にある表現だ。

ガチアクタはその点で、**“演出のセンスと力強さ”を両立させた数少ない作品**だと感じた。

| アクションの特徴 | “重力”と“慣性”を感じる物理感。キャラの動きがリアルで説得力がある。 |

|---|---|

| 戦闘シーンの設計 | 一撃の重さや回避の間に、“命をかけるリアリティ”が見える |

| テンポと間のバランス | 怒涛の連撃と、一瞬の静止の“緩急”が見事。緊張感を演出していた |

| 作画と演出の連携 | 背景ブラー、カメラワーク、スロー演出など細部まで計算されている |

| 総合評価(★5) | ★4.6/5 ― 言葉より“動き”で語るアニメ。ストーリーとアクションが一体化していた |

● “戦う意味”が見えるアクション

ただの派手なバトルではなく、キャラがその技に「何を込めてるか」が見えるのがガチアクタの魅力。

ルドが振るう技にも、「怒り」や「喪失感」が重なっていて、 画面越しにその“温度”まで伝わってくるようだった。

● 動きが“人間くさく”てリアル

滑る、踏ん張る、ぶつかる──ひとつひとつの動きに“人間の質量”が宿っていた。 だからこそ、ファンタジーの世界観なのに、アクションはリアルに刺さった。

● 映像のリズムが“感情のテンポ”になっていた

テンポの速さだけでなく、“止まる”シーンも効果的だった。 呼吸、ため、視線のズレ──そういった“間”が感情のピークをつくっていた。

まるでアクションが「会話の一部」になってるみたいだった。

● 総括として

アニメ版ガチアクタのアクションは、“バトル”というより“心の発火点”のようだった。 そこにあるのは、技のすごさじゃなく、感情の衝突。

だから観ているとき、拳の動きよりも先に「何をぶつけたかったんだろう」って想像してしまう。

10. 世界観と背景設定の構築力|“スラム街”に光と影があった

ガチアクタの世界は、“空に浮かぶ街”と“捨てられた者のスラム”という対比から始まる。 その設定は一見ありがちな構造に見えるけれど──その中に流れている空気は、少し違った。

単なる絶望でも、単なる希望でもない。“矛盾ごと肯定された世界”だった。

| 舞台の構造 | “天上の都市”と“廃棄された地上”という対比で構成された階層世界 |

|---|---|

| スラムの描写 | ゴミの海、割れた窓、錆びた鉄、でもどこか“生きてる空気”がある |

| キャラクターとの関係 | 環境が人格をつくる。生まれた場所が、彼らの選択や言葉に表れていた |

| 世界設定の緻密さ | 文化・階級・言葉遣いの違いが、背景美術や演出に細かく反映されている |

| 総合評価(★5) | ★4.7/5 ― “汚さ”すら美しい。設定が“生きている”と感じる世界観構築だった |

● “見下ろされる世界”の重さ

空に浮かぶ都市から捨てられた者たちは、まさに「見下ろされる」存在だった。 だがガチアクタでは、その下の世界に“あたたかさ”がある。

それが皮肉でもなんでもなく、「この場所でしか生きられない人の強さ」として描かれていた。

● スラムの美術背景がすごい

ゴミ、鉄くず、崩れかけた建物──どれもリアルで、湿度まで伝わるようだった。 けれどその中に、子どもが遊ぶ声や、鍋の湯気があって、「生きてる感」があった。

悲惨なだけじゃない“暮らしのリアリティ”が、画面に定着していた。

● 背景がキャラの心情を代弁していた

たとえば、ルドが独りになるシーンで映る“影の深さ”。 または、決意を固めた瞬間に広がる“空の広さ”。

美術が感情の背景ではなく、“感情そのもの”のようだった。

● 総括として

「世界観がすごい」という言葉はよく聞くけど、 ガチアクタの場合、“その世界で生きる人の気持ち”までセットで伝わってきた。

ただの設定じゃなく、呼吸のある空間。 この世界があるから、キャラがあんな言葉を吐いたんだなって思える描写だった。

【画像はイメージです】

本記事で扱った内容まとめ一覧

| 見出し | 内容の要約 |

|---|---|

| 1. 近未来とスラムを織り交ぜた“設定の妙” | 二重構造の世界観と階層社会のリアリティが光る導入設定 |

| 2. “ガチアクタ”というタイトルが示す多重構造 | 作品タイトルが示唆する世界観とキャラクターの象徴性 |

| 3. 第1話から放たれる“世界観説明”の難易度 | 情報量の多さと視聴者置いてけぼりの危うさに注目 |

| 4. 主人公ルドの立ち位置と“罪人”という視点 | 社会的ラベルが行動と選択にどう影響しているかを考察 |

| 5. 伏線の張り方と“記憶に残るシーン”の作り | 映像と演出による伏線提示の巧妙さと緊張感の設計 |

| 6. アクション×心理戦のバランスと構成力 | 戦闘の見応えと、会話劇としての駆け引きの完成度 |

| 7. “掃除屋”という職業設定のリアリティ | ファンタジー職業に宿る日常性と倫理的な問いの巧みさ |

| 8. 原作との違いとアニメ演出の強弱 | 原作ファンが感じる違和感/納得感と演出の妙 |

| 9. 中盤以降の失速感とテンポの変化 | 物語構成上の中弛みとそのリカバリーの成否を評価 |

| 10. 世界観と背景設定の構築力 | 背景美術が語る“環境の記憶”とキャラクターの生々しさ |

まとめ.“尖ってたからこそ、刺さった”──ガチアクタという物語の行方

この記事では、アニメ『ガチアクタ』の魅力と評価ポイントを、10の視点から深掘りしてきました。

作画の熱量、演出のバランス、キャラの感情線、そして何より“背景が語る物語の重み”。

一見“よくある設定”に見えるかもしれないけれど、そのひとつひとつの描写には、 「この作品にしかない不器用な叫び」が詰まっていました。

完璧じゃない。整ってもいない。 でもだからこそ、心の奥に引っかかる。

「なんか、これ…わかるかもしれない」 そんなふうに思わせてくれる作品って、そう多くはないから。

ガチアクタは、観る人を選ぶかもしれない。 けれど、選ばれた人にはきっと、“言葉にならない感情”を置いていく。

この記事が、あなたがその一歩を踏み出すきっかけになりますように。

『ガチアクタ』の世界をもっと深く掘り下げたい方へ。

キャラ考察、伏線の読み解き、感情の揺れまで──あんピコの“観察記”がそろってます。

他の回や感想記事も、ぜひこちらからご覧ください。

- 『ガチアクタ』は、ビジュアルの完成度と世界観演出で高評価を得ている

- 一方で、テンポ感や情報密度に賛否あり、好みが分かれる作品ともいえる

- 原作との違いや再構成された展開が、ファンの間でも議論を呼んでいる

- ストーリーに込められた“社会への問い”や“しくじりの美学”が鍵になる

- 「見るべきかどうか」の判断に、10の視点からリアルな声を整理した

- 結論として、“合う人には深く刺さる”、そんな一点突破型アニメだと思う

疾走感あふれるOP映像。作品の熱量を音と映像で一気に感じられます。

コメント