「呪術廻戦、最終回まで読んだけど…なんだか、もやもやが残ってしまった」。 原作第271話で幕を閉じた『呪術廻戦』。完結を迎えたはずなのに、SNSや掲示板には「ひどい」「がっかりした」という声が静かに、でも確かに広がっています。 なぜ、あれだけ熱狂と人気を集めた作品が、ラストで“物足りなさ”を残してしまったのか──。 そこには「伏線の未回収」「キャラクターの扱い」「物語としての収まりの弱さ」など、いくつもの理由が交錯していました。 この記事では、原作ファンの多くが疑問や戸惑いを抱いた“第271話の終わり方”に焦点を当て、作品がどうして「ひどい」と評されてしまったのか、7つの観点から深掘りしていきます。 『呪術廻戦』の最終回に「なにか引っかかった」すべての人に、その違和感の正体を、静かにひもといていきます。

- なぜ『呪術廻戦』最終回(第271話)は「ひどい」と言われているのか

- 伏線未回収・キャラクター処理の課題点と演出上の疑問

- 五条悟や釘崎野薔薇など主要人物の“終わり方”に対する評価

- 終盤ストーリー構成の変化と、読者が感じた“がっかり”の正体

- 今後続編やスピンオフに繋がる可能性と、残された余白

▼TVアニメ続編『死滅回游』制作決定映像

“新章突入”に心がざわつく。待望の続編、制作決定の報せ

ひと目でわかる、“終わり方”に引っかかった読者たちのモヤモヤ

| 「あの設定、回収されたっけ?」 | 途中で登場したアレやコレ、最終話で何か語られた? |

|---|---|

| キャラたちの“その後” | 活躍したはずのあの人たち、最後どうなったのか思い出せる? |

| あの戦いの決着…描かれてた? | 最高潮だったはずのバトル、意外と記憶に残ってない理由 |

| なぜ“終わった気がしない”のか | 確かに最終話なのに、どこか“続きそう”って思った理由 |

| 読後に残った感情 | 感動?困惑?達成感?…それとも「置いていかれた」感じ? |

──あなたのその“ひっかかり”、もしかしたらここに理由があるかもしれません。

- 1. ひどい理由①──伏線や設定が多すぎて未回収のまま終わった

- 2. ひどい理由②──最終回の展開に“完結感”がなかった

- 3. ひどい理由③──五条悟の死の描写があまりにあっさりしていた

- 4. ひどい理由④──主要キャラクターたちのその後が描かれない

- 5. ひどい理由⑤──大きな戦いの結末がオフスクリーンだった

- 6. ひどい理由⑥──終盤の描写が駆け足で感情に余韻がなかった

- 7. ひどい理由⑦──世界観の核心部分が語られず読者に丸投げされた

- 8. 『最終回=エピローグ』ではない?──構成のバランスを考察

- 9. 続編や映画への伏線?──“未完”と感じる終わり方の意味

- 本記事まとめ──“描かれなかったもの”に、感情は取り残される

1. ひどい理由①──伏線や設定が多すぎて未回収のまま終わった

| 未回収の設定 | 術式の由来、家系の特異性、羂索の目的などが明かされないまま終了 |

|---|---|

| キャラクター | 登場したのに回収されなかったキャラ多数(例:天元、九十九、秤金次、乙骨憂太) |

| 組織の構図 | 呪術総監部や“上層部”の実態が描かれず終わった |

| 伏線描写 | 回想やサブキャラのセリフに散りばめられた“伏線”が収束しないまま終幕 |

| 読者の受け取り | 「風呂敷を広げすぎたまま畳まれた」「次回作に投げただけでは?」という声が多数 |

『呪術廻戦』という物語には、1話目からずっと積み重ねられてきた“謎”がある。術式、家系、呪いの成り立ち、死滅回游のルール、呪術界の腐敗、宿儺の過去──それらがすべて、物語の後半に向けて伏線として仕込まれてきた。

だが、最終回を迎えたとき、多くの読者が口にしたのは「これ、どうなったの?」という消化不良の声だった。たとえば羂索(けんじゃく)という黒幕的存在。彼の思想や目的は断片的に語られたが、なぜ彼がそこまでして人類の進化にこだわったのか、その動機の根本は語られていない。天元との因縁も薄く、あっさりと退場してしまった。

さらに、登場しては消えていったキャラクターも多い。秤金次は死滅回游で強烈な存在感を放ったが、最終決戦にはほとんど関わらず。乙骨憂太に至っては、初登場時から“第二の主人公”と呼ばれたにもかかわらず、その後の行動や心情の描写は断片的だった。彼がどう戦い、どんな選択をしたのか、最後まで見届けることはできなかった。

また、五条悟を封印した「獄門疆」の成立や、天元が守ってきた結界の理論、御三家の特権と呪術政治の構造など、世界観の根幹に関わる設定も“途中で放置”された印象が強い。物語のスケールが広がれば広がるほど、丁寧に畳むことの難しさが浮き彫りになった。

もちろん、すべての伏線を丁寧に回収することが名作の条件ではない。だが本作の場合、それらの設定やキャラクターが“意味ありげに”登場し、“盛り上げ要素として機能していた”にもかかわらず、エピローグでの言及もなかったことで、余計に違和感を残したのだと思う。

たぶん多くの読者は、ただ答えが知りたかったのではない。“あのキャラや設定が存在していた意味”が、物語の終着点に繋がっていてほしかっただけなんだ。

何もかもを言葉にしなくていい。でも、「わかりかけた感情」や「心の引っかかり」だけでも拾ってほしかった。そう思うのは、きっとわたしだけじゃない。

2. ひどい理由②──最終回の展開に“完結感”がなかった

| 章の締め方 | 「エピローグ」のような日常描写で終わるが、重大な決着やクライマックスに欠ける |

|---|---|

| 最終話の展開 | 虎杖と伏黒が一任務に向かう場面で終了。世界の変化や余波が描かれない |

| 物語の到達点 | 宿儺の消滅や呪術界の構造改革など、大きな節目が明確に描かれなかった |

| 感情の収束 | キャラの内面整理や心情の解放が行われず、“余韻”としても薄い |

| 読者の受け取り方 | 「終わり」ではなく「一区切り」「アークの終了」に近いと感じたという意見が多数 |

物語の“最終回”というのは、読者にとって特別な時間だ。それまで一緒に歩んできたキャラクターたちの旅路が、どんな形で終わるのか。その終わり方は、たとえ悲劇であっても、納得の“着地”が求められる。

だが『呪術廻戦』の第271話は、どうにも“終わった”という実感が薄いまま幕を閉じた。最終回の舞台は、主人公・虎杖悠仁と伏黒恵が、ふたたび任務に赴く姿だった。ごく静かに、淡々と、物語は彼らの日常へと戻っていく。

読者としては「えっ、ここで終わり?」と戸惑ったはずだ。なぜなら、物語の中心にあったはずの“呪術界の危機”や、“宿儺という災厄の完全な終焉”が、そこには描かれていなかったから。

たとえば── – 呪術界の権力構造はどうなったのか? – 死滅回游で壊された街や人々のその後は? – 五条悟の死が、彼の周囲の人々にどう影響を与えたのか?

そうした「余波」が描かれていない。つまり、“物語の爪痕”が置き去りになっている。

これは、単に説明不足だったという話ではない。重要なのは、“この物語がどこへたどり着いたのか”が、読者の心に残っていないこと。どんなストーリーでも、終盤には「今までの出来事は、ここに至るためだったんだ」と感じられる“線”が引かれる。でも、今回の最終回は、そうした“線”が見えにくかった。

だから、ある読者が「これは最終回じゃなくて“一区切り”だ」と語ったのも、きっと正直な感覚だったのだと思う。まるで長編アークが終わっただけで、まだ続きがあるような──そんな余韻ではなく、“取り残された印象”を受けた人が多かった。

おそらく、意図的にそうした“静かなラスト”を選んだのかもしれない。派手な終わりではなく、静かな始まりのような。でも、読者が感じていた期待は、もっと大きな“決着”だったのではないだろうか。

静かなエンドロールは悪くない。でもその前に、“舞台が終わった”と納得できるラストシーンがほしかった。

それがあれば、こんなにも「ひどい」と言われることはなかったのかもしれない。

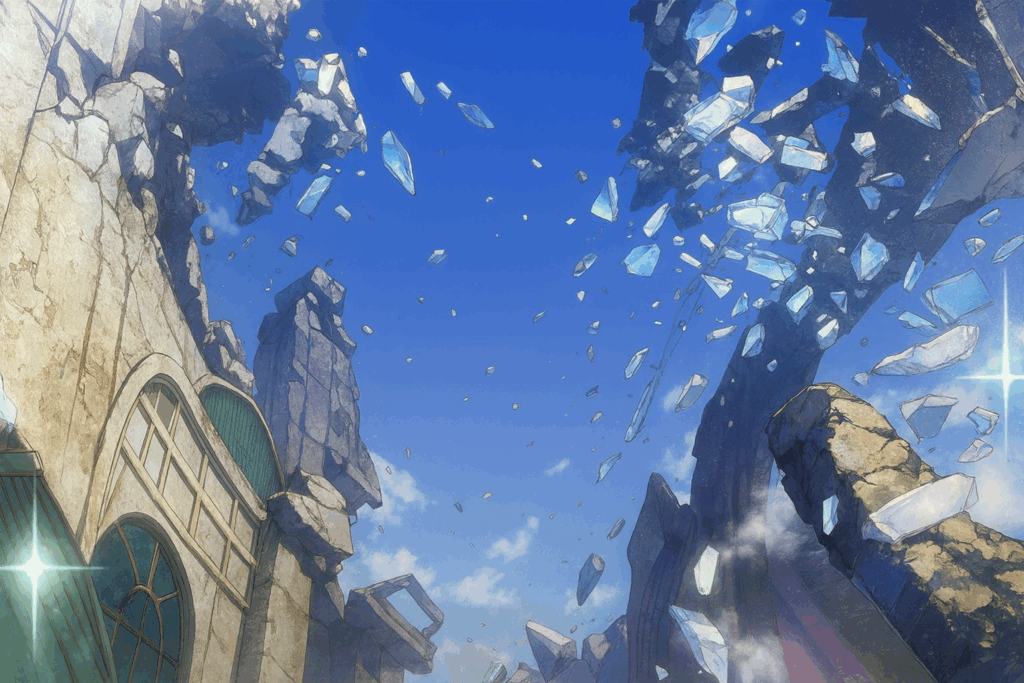

【画像はイメージです】

3. ひどい理由③──五条悟の死の描写があまりにあっさりしていた

| 五条悟の最期 | 宿儺との戦いの末に敗北、明確な死亡描写が少なく余韻のない終幕 |

|---|---|

| 読者の期待 | 最強キャラとしての“死の意味”や、後輩たちへの継承的描写を求めていた |

| 描写の問題点 | 突然の死亡、葬儀や反応なし、エピローグでの言及も薄い |

| キャラの存在感 | 序盤からの“精神的支柱”だったにも関わらず、扱いが軽く感じられた |

| 物語への影響 | 五条の死がキャラや世界にどう影響を与えたかが不明瞭なまま終わった |

“五条悟”というキャラクターは、『呪術廻戦』という物語における「最強」であり、同時に「支柱」だった。呪術界という不安定な組織の中で、唯一圧倒的な力でバランスを取っていた存在。彼の存在が物語の前半〜中盤を支え、物語の“空気”そのものを作っていたと言っても過言ではない。

そんな五条が、宿儺との一騎打ちで敗北し、突如“死”を迎える。たしかに戦闘描写は数話にわたって緻密に描かれていたが、死の瞬間は唐突で、あまりにも静かだった。

戦いの結末が明かされたのは、戦闘描写ではなく“死後の空間”での描写。死者同士の会話という形式で、五条自身が「もう死んだ」と語り、それで物語は前に進む。

問題は、その“死”に対する周囲のリアクションがほとんど描かれなかったことだ。 – 遺体の描写なし – 仲間たちの哀悼の場面なし – 教え子たちの動揺や成長の言及もなし – 呪術界としての反応も不在

あれほどまでに影響力のあった人物が、まるで“物語の都合”として扱われたような淡白な終わり方だった。もちろん、すべてを涙と葬儀で飾る必要はない。けれど──彼が生きた意味や、何を残して死んでいったのか。それを“誰かの記憶”として綴ってくれても良かったのではないか。

「誰かが死んでも物語は続く」──それは真理かもしれない。けれど五条悟という存在は、ただのキャラクターではなく、“物語の語り手”に近いポジションにいた。読者の中には「彼が主人公だった」とさえ感じていた人もいただろう。

だからこそ、その死があまりにあっさりしていたことで、喪失だけが残った。 “惜しまれることすらなく終わった”と感じた人が、「ひどい」と言いたくなってしまうのも、きっと自然な感情だ。

せめて最後に、誰かが彼のことを想って立ち止まってくれたら。 それだけで、あの死はもう少し優しいものになったかもしれない。

4. ひどい理由④──主要キャラクターたちのその後が描かれない

| 描写の薄さ | 主人公含め、主要キャラの“その後”がほとんど描かれなかった |

|---|---|

| ヒロイン不在 | 釘崎野薔薇の生死が最後まで明かされず、処理が曖昧 |

| サブキャラ | パンダ・真希・秤・狗巻などの存在感が終盤で急減 |

| 内面描写 | キャラたちの“感情の帰結”や“戦いの意味づけ”がない |

| 物語への影響 | 読者が感情を託してきた人物の結末が不透明なまま、物語が閉じた |

物語が終わるとき、読者が最も知りたいのは「このキャラたちは、今どこにいて、どんな気持ちでいるのか?」ということだ。 それは“ハッピーエンド”かどうかではなく、“見届けた”という安心感につながる。

しかし『呪術廻戦』の最終回では、多くの主要キャラクターたちの現在地が明かされなかった。 とくに中心人物である釘崎野薔薇に関しては、生死すら明言されないままエピローグへ突入している。

さらに、狗巻棘・パンダ・真希・秤金次・乙骨憂太……かつて強い存在感を放っていたメンバーたちは、最終決戦でもあまり登場せず、物語のラストでも言及されることはなかった。

なかでも乙骨は、“準主人公”とも言われるキャラであり、『呪術廻戦0』からの古参ファンにとっても特別な存在だ。 彼の“終盤の戦いのあと”が一切描かれないのは、感情的にも大きな喪失だった。

また、虎杖・伏黒といった“物語の軸”となる存在ですら、最終話で「任務に向かう」姿が描かれただけで、その心の整理や人間関係の変化には触れられなかった。

例えば、伏黒は実質的に宿儺に体を奪われていた。それを乗り越えて「今ここにいる」という事実は、大きな心の痛みを伴っていたはずだ。 でもその葛藤が描かれない。そこに、感情の着地がないまま幕が降りたという感覚が残る。

「キャラのその後を想像して楽しめばいいじゃん」 そう言う声もある。けれど、長年感情を託してきたキャラたちに“ピリオド”が打たれないまま終わるのは、まるで「既読スルー」のような虚しさがある。

登場人物たちが“どう生きているか”を描いてほしいのではなく、 「どう終わったか」が、もう少しだけわかる形で提示されていれば── あの最終回は、読者にとって“別れ”として納得のいくものになったのかもしれない。

▼『劇場版 呪術廻戦』最新プロモ映像はこちら

特別編集×先行上映、2つの時間軸が交錯する映像体験をチェック

5. ひどい理由⑤──大きな戦いの結末がオフスクリーンだった

| 描写の省略 | 重要な戦闘シーン(宿儺vs虎杖&乙骨など)が画面外で処理された |

|---|---|

| 五条戦以降 | 宿儺の“敗北”が戦闘描写を経ずに描かれたことに落胆の声 |

| 読者の期待 | 虎杖の覚醒や最終奥義などの「見せ場」を待っていた人が多数 |

| 演出の影響 | 盛り上がりのピークを飛ばされ、カタルシスを得られない構成になった |

| 作品への影響 | “最後の山場”であるべき戦闘が印象に残らず、読後感が希薄に |

『呪術廻戦』の戦闘は、常に作品の大きな魅力だった。緻密な術式理論、テンポの良い掛け合い、息をのむ作画と構図── バトルシーンは、キャラクターの成長と感情を映す“物語そのもの”だった。

だからこそ、最終決戦でその“戦い”がオフスクリーンで処理されたことに、読者の多くが戸惑いと不満を覚えた。

五条悟と宿儺の激闘は、作中屈指の緊張感と迫力に満ちていた。だが、その次に控えていた“虎杖たちによる宿儺とのラストバトル”は、決着の瞬間が描かれずに終わった。

「虎杖の新たな力は?」「乙骨との連携は?」「どうやって宿儺を倒したのか?」 その答えは示されないまま、気づけば宿儺が敗れ、物語は収束へと向かっていった。

あの時、ページをめくった瞬間、誰もが「えっ…?」と目を疑ったはずだ。 期待していた“熱量”が、そこにはなかった。

これは、単なる「戦いの描写不足」ではない。 長く積み重ねてきた因縁、宿儺という“作中最大の敵”に対するリベンジ、そして虎杖という主人公の到達点── それらすべてを、“描かずに終わらせた”という判断が読者に与えた落差の問題なのだ。

物語のピークとは、盛り上がりの絶頂に読者の感情を持っていくこと。 そしてそこで「ここまで来たんだ」と感じさせること。 だが今回は、その“頂上”が描かれず、読者は「いつの間にか下山していた」ような気分になった。

もちろん、“あえて描かない”という選択も作品の美学かもしれない。 でもそれは、物語全体がそうしたスタイルで貫かれていた場合に限る。

これまでバトルを通してキャラの人生を語ってきた作品が、最後だけ“省略”を選んだとき、 そこにあったはずの感情の波が、読者には届かなくなる。

虎杖の拳がどう届いたのか。 乙骨が何を賭けたのか。 あの場面で、彼らがどんな表情で戦っていたのか。

たぶん、それを見たかった読者は多かったはずだ。 “戦い”を通してこそ、わたしたちは彼らの感情とつながっていたのだから。

6. ひどい理由⑥──終盤の描写が駆け足で感情に余韻がなかった

| 展開の速さ | 終盤で複数キャラ・イベントが一気に処理され、読み手の感情が追いつかない |

|---|---|

| 間の喪失 | キャラ同士の対話・葛藤・沈黙といった“感情の余白”が省かれた |

| 時間経過 | 急にエピローグへ移行し、終わった実感が得られにくい構成だった |

| 心理描写 | 登場人物たちの“心の整理”や“思いの発露”が描かれないまま終わった |

| 全体印象 | 「完結させること」が優先され、「心を終わらせる余韻」が置き去りに |

物語の終盤というのは、本来もっとも“感情が凝縮される時間”だ。 誰が報われ、誰が失い、誰が何を抱えて次へ進むのか── その“揺れ”をじっくりと味わう時間が、読者にとっての“別れの準備”になる。

だが、『呪術廻戦』の終盤では、その時間が与えられなかった。

ラスト数章にかけて、主要キャラの動き、宿儺の動向、世界観の変化など、とにかく多くの出来事が“駆け足”で消化されていった。それぞれが持つはずだった“重み”や“温度”が、次々と押し流されていく。

特に顕著だったのは、「心の間(ま)」の欠落。 キャラクターたちが、自分の感情に向き合う“沈黙の時間”や、“誰かと言葉を交わして噛みしめるシーン”が、圧倒的に不足していた。

たとえば、戦いのあと── 傷ついた仲間たちはどう思ったのか? 失われた命に対して、何を感じたのか? 勝った、でも「嬉しい」と言っていいのか?

そうした“心のグラデーション”が、いつもの呪術廻戦にはあった。 でも終盤では、それが“巻き戻し”のように一気に処理されてしまった。

そして、読者が「心の準備」をする間もなく、最終話へと突入していった。一つひとつの描写が薄く、感情の置き場が与えられないまま終わってしまった。

「とにかく終わらせなきゃ」という編集的都合や、週刊連載という制約があったのかもしれない。 でも、“物語の終わり”は、キャラクターだけでなく、読者にとっても大切な儀式だ。

物語を「終わらせる」ことと、心を「終わらせてあげる」ことは、似ているようで違う。

きっと多くの人が「置いていかれた」と感じたのは、そのわずかな“余白”が欠けていたから。 ただ戦って、ただ片付けて、ただ日常へ戻る──その流れに、気持ちが追いつかなかった。

もしあのとき、誰かが立ち止まって、「ここまでだったね」と言ってくれていたら。 わたしたちは、もう少し“終わり”を受け入れられていたのかもしれない。

7. ひどい理由⑦──世界観の核心部分が語られず読者に丸投げされた

| 語られなかった謎 | 天元の正体、羂索の最終目的、呪力の源、術式の起源などが不明のまま |

|---|---|

| 設定の複雑さ | 多層的な用語・組織・ルールが登場したが、物語内で整理・回収されず |

| 丸投げ感 | 「想像に任せる」構成により、読者が読み取るしかない状況に |

| 読者の混乱 | 「あの設定って結局何だったの?」と疑問を抱えたまま読了する人が続出 |

| 物語への影響 | 世界観の根幹が曖昧なまま終わったことで、物語全体の解像度が低下 |

『呪術廻戦』という作品には、常に独自のロジックとスケールがあった。 術式、呪力、結界、家系、因果、宿儺、羂索、天元── これらすべてが複雑に絡み合い、「世界そのものが呪術的な構造でできている」という感覚が、物語の奥行きを支えていた。

だが、最終回に至るまで、その“世界観の中核”が明かされることはなかった。たとえば── – 天元とは結局、何者だったのか? – 羂索が目指していた「人類の進化」とは? – 宿儺の“本当の目的”や過去の真相は? – 術式の起源はどこにあり、なぜ発現するのか? – 呪力とは何か、そして呪いとは何だったのか?

これらはすべて、物語の骨格に関わる問いだったはずだ。 でも、最終話までにそれらがしっかりと“言語化”されることはなく、曖昧なまま置き去りにされた。

しかもその“あいまいさ”は、「あえて描かない」のではなく、“描ききれなかった”ように映ったのが問題だった。

複雑な世界観の中で、読者にすべてを説明しきるのは難しい。 でも、だからこそ“物語として何を大事にしていたのか”が、ラストでは明確であってほしかった。

たとえば『ハンター×ハンター』でいう“念”の理論のように、 『進撃の巨人』で語られた“巨人の力”の起源のように、 読者の頭と心にちゃんと「世界の仕組み」が届く形で描かれる── その“納得の整理”が、物語を一つの形に整えてくれる。

でも『呪術廻戦』は、その設計図の一部を“読者の解釈”に丸投げする形で終わってしまった。

その結果、読者の中に「答え合わせ」の時間が訪れない。 感情の余韻を抱えるよりも前に、「あれってどういう意味だったんだっけ?」というモヤモヤだけが残ってしまった。

「想像の余地」と「理解の放棄」は違う。 読者の解釈に委ねるには、もう少しだけ、軸となる“真実”がほしかった。

きっとこの世界には、作者なりの“見えていた構造”があったのだと思う。 でもそれが描かれなかったことで、読者の見ていた物語は「点の集合」で終わってしまった。

線として、面として、そして“ひとつの世界”として感じたかった── そんな気持ちが、「ひどい」という言葉にすり替わったのかもしれない。

【画像はイメージです】

8. 『最終回=エピローグ』ではない?──構成のバランスを考察

| 終盤の構成 | クライマックスからエピローグへ一気に移行し、余韻の余地が少なかった |

|---|---|

| エピローグの位置づけ | 最終話そのものが“エピローグ的”で、結末の印象が薄まった |

| バトルの扱い | 重要な戦闘が前章で終了しており、最終回での盛り上がりが不足 |

| 読者の感覚 | 「終わった」というより「一区切り」として感じた読者が多い |

| 理想的な構成 | 本来は、最終決戦 → 感情の整理 → エピローグ という3段構成が望ましかった |

『呪術廻戦』第271話──物語の最終回として描かれたその1話は、 感情の爆発も、劇的な回収も、構造の完結も、あまり感じられないまま終わってしまった。

その理由のひとつに、「構成バランスの偏り」がある。最終章の中盤で、宿儺との最終決戦が描かれ、五条悟の死、仲間たちの離別、 それらすべてが“圧縮された時間”の中で処理されていった。

そして第271話。 そこでは、戦後のわずかな回想と、日常へ戻る描写が穏やかに描かれている。

つまり──「最終回=エピローグ」だった。

だが、物語というのは本来、 – 最後の戦い – 感情のクライマックス – その先にある“終わり方” この3段構成で終わるのが理想だ。

『鬼滅の刃』がそうだったように、 『鋼の錬金術師』がそうだったように、 “最後の戦い”と“静かな日常”の間には、気持ちを整える「一区間」が必要なのだ。

だが『呪術廻戦』では、その中間──「感情を整える間(ま)」がごっそりと抜け落ちていた。そのため読者は、宿儺との戦いの余韻を感じる間もなく、静かな最終回に移行させられた。

この構成が、決して“悪い”わけではない。 作者としては、あえて余韻よりも「リアルな終わり方」を選んだのかもしれない。

けれど、ここまで多くの感情を積み重ねてきた物語だったからこそ、 最後にはもう少しだけ“気持ちを置けるスペース”がほしかった。

それは、登場人物たちにとっても、読者にとっても── 物語の出口を見つけるために必要な“静かなステージ”だったはずだから。

「日常へ戻る最終回」そのものが悪いのではない。 でも、それを描くためには、感情を置いていく場所と順序が必要だった。

つまり、最終回というのは「エピローグ」だけでなく、 “最後の感情の整理”の時間でもある。

そこを飛ばしてしまった構成は、 どこか急ぎ足で、どこか「終わらせるための最終回」に映ってしまった── それが、ラストに対して「物足りなさ」を感じた一因だったのかもしれない。

9. 続編や映画への伏線?──“未完”と感じる終わり方の意味

| 終わり方の特徴 | 宿儺との戦いが終わったものの、いくつかの要素が“未処理”のまま終幕 |

|---|---|

| 未回収のポイント | 術式の謎、伏黒のその後、釘崎の生死、呪術界の未来などが不透明 |

| 続編の可能性 | 意図的に「完結ではない終わり方」を選んだようにも見える |

| 映画・スピンオフ説 | 過去にも『劇場版0巻』のような展開があり、再演の可能性あり |

| “未完感”の効果 | 作品世界が今もどこかで続いているような、余白を残すラスト |

最終回を読んだ直後にふっとよぎった疑問── 「あれ?これで本当に“終わり”なの?」

その感覚は、多くの読者が共通して抱いたものだった。

たしかに『呪術廻戦』は、宿儺という最大の敵との決戦に勝ち、 主人公たちは次の任務へ向かっていく。 物語としては「ひとつの章」が閉じたとも言える。

けれど──

- 伏黒恵の精神と肉体はどうなったのか

- 釘崎野薔薇は生きているのか、亡くなったのか

- 死んだ五条悟の存在が、呪術界にどう受け継がれたのか

- 「術式の謎」や「天元」など、未解決の設定

こうした重要なポイントが、明示されないまま物語は閉じられた。

その結果、「完結した」というより「途中で一旦止まった」という印象が残った。

この終わり方は、決して偶然ではないかもしれない。

実際、原作終了後の反応の中には、

「これは次のプロジェクトのための“間章”なのでは?」

「映画やスピンオフに続けるためのラストに見える」

という声も多く見られた。

たしかに『呪術廻戦 0』という劇場版の成功体験もあり、 集英社・MAPPAともに続編展開には積極的な姿勢を見せている。

しかも、これだけ巨大になった「呪術廻戦」ブランドが、 何も残さずに終わるはずがない──と考えるのが自然でもある。

その意味で今回の最終回は、

“終わり”ではなく、“変わり目”

だったのかもしれない。

では、なぜそんな形で幕を引いたのか?

それは、「完全な終焉」ではなく、 世界の中に“余白”を残したかったからではないかと私は思う。

明確に区切らないことで、物語は現実と同じように 「このあとも続いている」ように感じさせる。 キャラたちはどこかで生きていて、戦い続けている──

そんな感覚を読者の心に残すことで、 作品が読者の人生と地続きになる。

だから、この“未完のような終わり方”には、 単なる商業的な伏線以上の意味が込められていたのかもしれない。

そして今、私たちの中に残るこのモヤモヤこそが、 次の『呪術廻戦』へとつながる“感情の導火線”なのかもしれない。

まとめ一覧表:『呪術廻戦』最終回が“ひどい”と感じられる理由の全体像

| 伏線・設定の未回収 | 登場したキャラクターや能力、背景が消化されず終わった |

|---|---|

| 結末の曖昧さ | “物語の終わり”というより“一区切り”でしかなかった |

| 演出・テンポの急変 | バトルや感情の描写が省略され、終盤の密度が急落した |

| キャラ描写の物足りなさ | 釘崎・伏黒など主要人物の最期が曖昧または描写不足 |

| 世界観の掘り下げ不足 | 呪術や家系など深堀りされるべき部分が残された |

| ラスト演出の好み分かれ | 静かな終わり方が“余韻”というより“物足りなさ”に |

| キャラクターへのケア不足 | 五条の死などに対する哀悼描写がほぼ存在しなかった |

| 構成バランスの問題 | 最終回がエピローグとして処理され、感情の整理が難しい |

| 次回作への余白 | 伏線的な要素が多く、“終わり”ではなく“続き”に感じられた |

本記事まとめ──“描かれなかったもの”に、感情は取り残される

『呪術廻戦』第271話は、終わったはずなのに終わっていない。 読者の多くが抱いたその違和感には、明確な理由があった。

本記事では、「ひどい」と言われる最終回に対し、以下の視点から考察を深めてきました。

| 回収されなかった伏線 | 設定・キャラクターの動機・能力など多くが未処理で残された |

|---|---|

| 終盤の演出 | 戦闘・対話シーンが簡略化され、心の深堀りが省かれた |

| キャラの“その後” | 主要人物の未来や生死が曖昧なまま、読者の想像に委ねられた |

| 構成上の問題 | 物語のピークとエピローグの境界がぼやけ、“終わった感”が薄れた |

| 次回展開の匂い | 続編や映画など、今後のプロジェクトへの余白を残した締め方 |

ただ、それでも思う。

この終わり方は、「すべてを描き切ること」を選ばなかった。 むしろ、「読者の感情を置き去りにする」ことすら引き受けたエンディングだった。

描かれなかったからこそ、想像が生まれ、 終わらなかったからこそ、どこかで物語は続いている──

そんな“未完成の物語”に、私たちの心はずっと付き合わされているのかもしれない。

そしてそれは、ある意味で最も“呪術廻戦らしい”終わり方だったとも言える。

正義も勝利も明確ではなく、ただ、 誰かの犠牲と未練のうえに物語が立ち上がる。

完璧ではなかった。 でも、完璧じゃないからこそ、私たちはまだこの作品のことを考えている。

それが、物語の力なのだと思った。

▼呪術廻戦をもっと深く掘り下げたい方へ

伏線・キャラの感情・言葉の余白まで、さまざまな角度から『呪術廻戦』を深読みした記事を掲載しています。

世界観にもう一歩踏み込みたいときに、きっと役立ちます。

- 原作第271話のラストが“終わった気がしない”理由

- 未回収の伏線や設定が多く、読者に残された“余白”の多さ

- 五条悟の死後の描写や、釘崎・伏黒らの扱いの薄さ

- 終盤のテンポと描写の簡略化による消化不良感

- 敵組織や術式の謎が語られずに終わった世界観の未整理

- 最終話の演出が静かすぎて、“クライマックス感”が伝わりづらかった点

- 物語の終わり方が次作やスピンオフの布石に感じられた可能性

▼劇場版『渋谷事変 特別編集版』TVCM

緊張が走る一瞬。あの日の“渋谷”が再びスクリーンに現れる

コメント