2025年秋放送の注目アニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』。 本作は、人気スマホゲーム「モンスターストライク」(通称モンスト)を原作としながらも、従来とは一線を画す壮大なスケールで描かれる新シリーズです。

「顔が見えない少女・リンネ」を中心に、“終わりゆく世界”=ストライク・ワールドを巡る物語が展開。そこには、「調伏」「ノイズ」「絆」といった謎と戦いが交差し、アニメファン・ゲームファンを問わず深い余韻を残す作品となることが期待されています。

この記事では、『モンスト デッドバースリローデッド』のあらすじ・登場キャラクター・声優・物語の世界観を軸に、作品の魅力を徹底的に深掘りします。物語の本質を事前に知っておきたい人、今すぐ追いつきたい人、放送前の予習をしたい人は必見です。

「これまでのモンストと何が違うの?」「リンネやジュゲムってどんなキャラ?」「ノイズって敵なの?」「世界が“終わる”ってどういう意味?」――そんな疑問をすべて解消できるよう、記事構成もストーリー構造に合わせて丁寧に解説。

今作は“TVアニメ化された初の地上波作品”として、シリーズファンにとっても特別な位置づけの1作。この記事を読めば、物語の深層に一歩踏み込めるはずです。

- 『デッドバースリローデッド』が従来のモンストアニメと異なる世界観とは

- 顔が見えない少女・リンネの“御役目”と旅の本当の意味

- ジュゲムとの出会いと“終わる世界”の謎に隠された真実

- ヤクモ・ネオとの絆、そして仲間たちの役割と成長の描写

- 敵・ノイズの正体と“存在の消失”を巡る抽象的な脅威

- リンネとジュゲムが最終話で下す“決断”の重みとその象徴性

- ネオ、リンネ、ジュゲム、ヤクモの能力・背景・CVなどの詳細キャラクター情報

【メインPV】アニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」

- この物語の“入口”に立つあなたへ──5つの鍵で読み解く『デッドバースリローデッド』

- 1. 『モンスターストライク デッドバースリローデッド』とは?──原作との関係とアニメの世界観

- 2. 物語の起点:顔が見えない少女リンネと“御役目”の使命

- 3. 謎の男・ジュゲムとの出会いと「ストライク・ワールド」の崩壊

- 4. 仲間たちの登場と“絆”が生まれる瞬間──ヤクモ・ネオの立ち位置

- 5. “終わりゆく世界”を旅する──ストライク・ワールドで交錯する成長と別れ

- 6. 明かされる敵の正体──世界崩壊の根源に潜む“異質”な存在とは

- 7. 最後に問われる“絆”と“決断”──リンネとジュゲムの宿命が交差する瞬間

- 8. キーキャラクターたちの能力・背景・声優情報まとめ

- 記事全体まとめ一覧|物語構造と考察ポイントの整理

- 総括|“終わる世界”で見つけた、見えない絆の物語

この物語の“入口”に立つあなたへ──5つの鍵で読み解く『デッドバースリローデッド』

| キーワード① | 顔の“見えない”少女──リンネとは何者か? |

|---|---|

| キーワード② | 終わりゆく複数の“世界”──ストライク・ワールドの真実 |

| キーワード③ | 救いか、破壊か──謎の男・ジュゲムが語る警告とは |

| キーワード④ | 現れた“ノイズ”という脅威──概念を食い潰す敵の正体 |

| キーワード⑤ | 彼女が選ぶ最後の決断──その“選択”がすべてを変える |

一見すると、壮大な世界を巡るファンタジー。しかしその内側には、“存在とは何か”“絆とは何をつなぐのか”という静かで深い問いが流れています。『モンスターストライク デッドバースリローデッド』は、その名の通り、終わったはずの世界をもう一度“再起動”させる物語――。

本記事では、物語の構造・キャラクターの宿命・崩壊の根源・絆の選択……あらゆる要素を紐解きながら、このアニメの“核心”に迫っていきます。

1. 『モンスターストライク デッドバースリローデッド』とは?──原作との関係とアニメの世界観

| 作品名 | モンスターストライク デッドバースリローデッド(2025年秋放送TVアニメ) |

|---|---|

| 放送時期 | 2025年10月21日(火)23:00〜より全国45局で放送 |

| 原作 | スマートフォンRPG『モンスターストライク』(通称モンスト) |

| シリーズ特徴 | “複数の世界”=ストライク・ワールドを巡る新たな絆と旅の物語 |

| 地上波初 | モンストアニメシリーズ初の地上波TV放送として制作発表 |

| 制作・スタッフ | 制作:ゆめ太カンパニー/監督:大久保政雄/脚本:風埜隼人・鋼屋ジンほか |

| 主要キーワード | ストライク・ワールド/顔が見えない少女/調伏/世界の終わり/再生 |

この新作アニメは、ただゲームのアニメ化という枠を超えて、〈世界が複数ある〉というメタ構造を取り入れた、少し尖った“旅の物語”に見えます。原作である《モンスターストライク》が持つ“ひっぱりハンティングRPG”としての爽快感やキャラクター性を下敷きにしながら、今回は「終わりゆく世界」や「顔が見えない少女」という設定で、感情的な“穴”を物語に刻もうとしている気配があります。

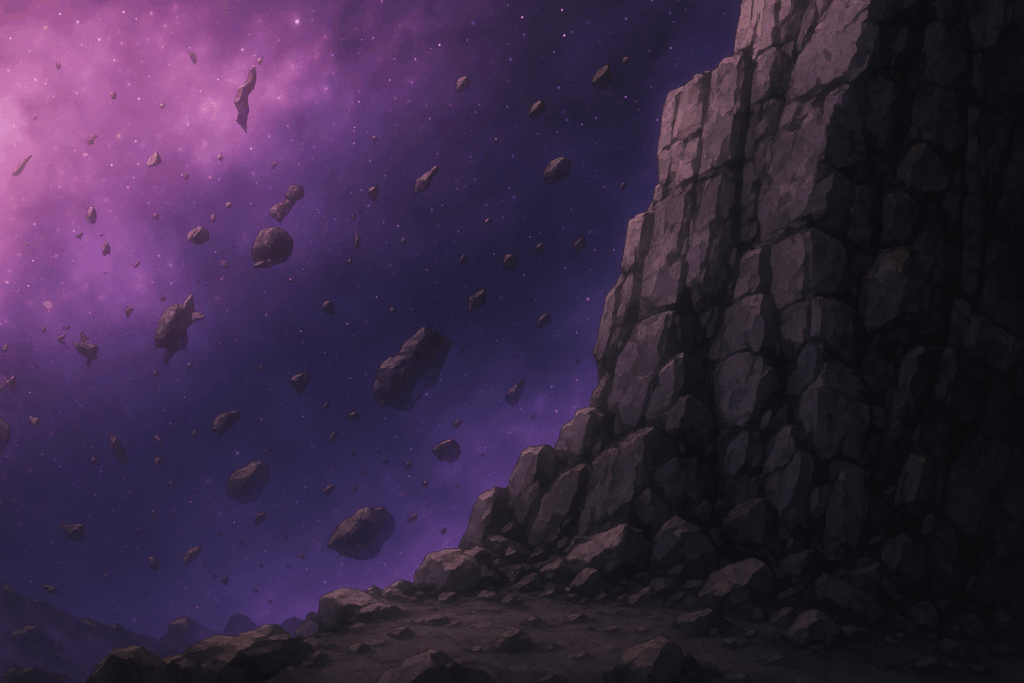

まず、作品名の「デッドバースリローデッド(Dead Verse Reloaded)」という言葉には、「死の世界(Dead Verse)を、新たに(Reloaded)再び描く」という二重構造が含まれていそうです。少女・リンネが住む世界だけではなく、〈ストライク・ワールド〉と呼ばれる複数の世界の終焉/再生を巡る旅がテーマになっており、だからこそ“リローデッド(再構築)”という語がしっくりくるのです。

公開情報によれば、2025年10月21日より全国45局にて放送開始予定となっており、これまで配信中心だったモンスト系アニメとしては“地上波初”の大きな挑戦でもあります。この点だけ見ても、「シリーズの枠を超える挑戦」が含まれていることがうかがえます。

そして何より注目すべきは、物語の出発点に「顔が見えない少女・リンネ」という、視覚的にも心理的にも“誰/何”かわからない存在が据えられていること。これは従来のモンストアニメにおける“英雄的キャラクター”や“明確な姿を持つ仲間”とは少し趣が異なります。むしろ、彼女自体が物語の問いであり、観る者の“視線”を試す存在として提示されているように感じました。

また、「複数世界=ストライク・ワールド」という概念も、この作品のスケール感を一気に押し上げています。通常の日常やゲーム内バトルではなく、「“終わりゆく世界”を巡る旅」という大航海的設計が、感情的な揺れを誘う舞台装置になっているはずです。改めて言えば、この作品は“旅×終焉×絆”という三角構図を軸に据えて動いていくのだろうと思います。

もちろん、原作ゲーム《モンスターストライク》の持つ“モンスターとのバトル”“友情”“ゲームらしい爽快感”という遺伝子は残されているでしょう。ですが今回のアニメ化においては、その爽快感や友情の形だけに頼らず、むしろ“欠落”“謎”“終わり”に光を当てることで、視聴者の胸の奥の“小さな穴”を探ろうとしている――私はそう仮説を立てました。

このように、作品を改めて整理してみると、次のような観点が見えてきます:

- 原作ゲームファンだけでなく、旅・世界観・物語の揺れを求める視聴者に向けた設計

- “地上波初”という表現が示すように、より広い視聴層を想定したスタート地点

- 少女・リンネという視点キャラクターを通じて“顔を見られない/見えない”という心理的テーマを発露

- 複数の世界=ストライク・ワールドというメタ構造を取り入れ、“終わりゆく世界を旅する”という壮大なシナリオ企図

私が特に気になったのは、〈顔が見えない少女〉という設定と〈終わる世界を巡る旅〉という組み合わせです。普通ならば、「世界を救うヒーロー」像で物語は始まるはずなのに、この作品はむしろ「世界が終わることを知っている少女」を物語の中心に据えている。その選択そのものが、“何かを守ること”よりも“何かを失うこと・知ること”の温度を持っているのだと思います。

さらに、旅を巡る中で生まれる“絆”という語が、単なる友情ではなく“終わりを知った者同士”だからこそ結ばれるものになる可能性が高い。つまり、希望よりも“残り時間”の中で芽吹く信頼や共鳴が、この作品の感情の深みになっているように感じました。

このセクションでは、「そもそもこの作品は何を目指しているのか」を整理しました。次のセクションでは、物語の起点となる「リンネ」というキャラクターが持つ設定と背景に迫りたいと思います。読者の、まだ言葉にならない“気づき”をともに拾えたらいいなと思います。

2. 物語の起点:顔が見えない少女リンネと“御役目”の使命

| キャラクター名 | リンネ |

|---|---|

| 声優 | 市ノ瀬加那 |

| 設定 | 顔が見えない少女。怪異を“調伏”する家系の出身。 |

| 物語上の役割 | 初の「御役目」で世界の崩壊を知り、旅立つ起点人物 |

| テーマ性 | “顔の見えない”ことによる孤立・疎外と、そこからの再生 |

| 構造的な意味 | “見えない”存在として、視聴者自身の共感と照射を担う |

物語の幕開けを飾るのは、異質な存在感を放つ主人公・リンネ。彼女には、「他者の顔が見えない」という、視覚的にも心理的にも特異な設定が施されています。この特徴は単なるファンタジー的ギミックではなく、世界や他者との隔たり、“つながれなさ”という物語の根本に直結する設定です。

リンネは、“怪異を調伏する”一族の生まれ。彼女は家に課せられた使命のもと、初めての「御役目(おやくめ)」に挑むことになります。この御役目とは、怪異の存在を正しく認識し、封じ、祓うこと。古来から世界の秩序を守る影の役目ともいえる重責です。しかし彼女の任務の中で起こる異変が、すべての始まりとなるのです。

御役目に挑む中、リンネは異質な存在──“敵”と呼ばれるにはあまりに異形で、理を超越したような存在──に遭遇し、命の危機に陥ります。このとき、彼女を救ったのが《謎の男》ジュゲムでした。ジュゲムは、この世界だけでなく無数に広がる〈ストライク・ワールド〉の崩壊が始まっていることをリンネに告げます。彼の言葉によって、リンネの世界認識が一変し、彼女自身が“終末に立ち向かう存在”として覚醒していくのです。

ここで注目すべきは、リンネの「顔が見えない」という設定の意味です。これは彼女自身の特殊能力でありながら、物語を通して“他者とつながれない”“真の関係を築けない”という内的テーマを象徴するものです。誰かと向き合おうとしても、相手の顔が見えない──つまり、相手を正確に知ることができないという孤独。その内側には、社会的な孤立、自己否定、恐れといった感情が潜んでいると考えられます。

一方で、リンネは“才色兼備”で“文武両道”という一見完璧なスペックを持つ少女として描かれます。しかし、そんな彼女がなぜ孤立しているのか。その根底には、この“見えなさ”が原因であり、また彼女が他人に心を開けない理由でもあるのです。

このような彼女が物語の冒頭で出会う“終末の予兆”は、彼女自身の内面と呼応しているとも言えます。つまり、世界の終わりとは彼女自身の“見えなさ”の象徴であり、旅を通して「見る」「見られる」ことへの解放が描かれていくのだと予測されます。

また、“御役目”という伝統的かつ神秘的な要素も、彼女の精神的な負担を象徴します。家系の宿命、背負わされた責任、自分で選べなかった役割──それでも「やらねばならない」と一歩を踏み出す姿は、ヒロイズムとは異なる形で視聴者の胸を打つでしょう。

リンネが持つ“顔が見えない”というビジュアル要素は、視覚的にも印象的であり、キャラデザインとしても異彩を放っています。この設定により、アニメ視聴者は彼女の“表情が読めない”“本心がつかめない”というミステリアスな印象を持ち、物語と共に少しずつ彼女を“見ていく”ことになるのです。視聴者自身が“顔を探す”体験をすることで、作品への没入度も高まります。

物語の出発点として、彼女の存在は極めて重要です。ストライク・ワールドを旅する物語の起点であり、彼女の歩みそのものが“世界との再接続”を意味しています。この構造によって、リンネは単なる“主人公”ではなく、“観察者であり変革者”として物語に機能していくことになるのです。

また、この設定は多くの視聴者にとって“共感”の対象にもなり得ます。SNSやリアルな人間関係で“本当の顔が見えない”“自分の顔を見せられない”と感じる現代人にとって、リンネの生き方や葛藤は、心の深い部分に刺さるテーマとなるはずです。

物語が進むにつれて、彼女は旅を通じて仲間を得ていきます。その中で“見る”“見られる”“信じる”という体験を重ねながら、自身の存在意義と世界の繋がりを取り戻していく──この“再接続”のドラマこそが、リンネを主人公に据える理由であり、本作が描こうとしている普遍的なメッセージなのです。

このセクションでは、リンネの設定を起点に「彼女が物語において何を担っているのか」を詳細に解説しました。次のセクションでは、彼女の運命を変える存在──ジュゲムとの出会いと“終わりゆく世界”の正体について、さらに深掘りしていきます。

【キャラクターPV】リンネ(CV.市ノ瀬加那)|アニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」

3. 謎の男・ジュゲムとの出会いと「ストライク・ワールド」の崩壊

| キャラクター名 | ジュゲム |

|---|---|

| 声優 | 松岡禎丞 |

| 初登場シーン | リンネの初任務中、敵に襲われた場面で突如出現 |

| 役割 | リンネを救い、「ストライク・ワールド」の危機を告げる存在 |

| 特徴 | ぶっきらぼうで無愛想ながら、根は善良/使命を帯びた旅人 |

| 象徴的立ち位置 | 「多世界(ストライク・ワールド)」という構造の語り部的存在 |

リンネの命を救い、物語の扉を開く鍵となる存在──それがジュゲムです。彼の登場は突如として訪れ、リンネの運命を根底から覆します。彼女が初めて任された“御役目”の現場に現れた異形の敵。その圧倒的な力の前に、訓練を積んでいたリンネでさえなす術なく、絶体絶命の危機に晒されます。そこへ、空間そのものを断ち切るような“気配”とともにジュゲムが現れるのです。

ジュゲムは、圧倒的な戦闘能力でその場の危機を一掃すると、事態の全貌を語り始めます。彼の口から語られるのは、リンネの世界を含む多重構造的な“世界群”──すなわち「ストライク・ワールド」の存在。そしてその全てが、ある共通の“崩壊因子”によって滅びつつあるという現実でした。

この時点で、リンネの中にあった「自分の世界がすべて」「自分の御役目だけが重要」という信念は崩壊します。彼女が生きる世界は、もっと広大な構造の中の一部であり、むしろ“全体の断片”でしかなかったのです。ジュゲムはそれを淡々と説明し、リンネに「選択」を提示します──“このまま自分の世界に戻るか”“一緒に旅をして他の世界を救うか”。

ジュゲムというキャラクターの魅力は、この「語り部」としての機能性にあります。彼は単なる助っ人や戦闘要員ではなく、“世界の真相”を語るために配置された存在。観客にとっても、彼の言葉がなければ「ストライク・ワールド」という世界観の理解は進みません。すなわち彼は、リンネだけでなく“視聴者”をも導く役割を担っているのです。

彼の性格は、一見ぶっきらぼうで粗暴にも見えますが、その行動の端々からは“深い知性”と“感情を伏せた優しさ”が感じられます。松岡禎丞さんの演技コメントにも「根っこは良い奴」というキーワードがあり、まさに“信頼できる不器用な大人”像として造形されていることがわかります。

注目すべきは、ジュゲムの正体が完全には明かされていないことです。彼がなぜ「ストライク・ワールド」のことを熟知しているのか、なぜリンネの前に現れたのか、その動機や過去はまだ謎に包まれています。この“謎の余白”こそが、彼の物語上の厚みを作り出しており、今後の展開の鍵になることは間違いありません。

また、彼の言う「ストライク・ワールドの崩壊」は、物理的な崩壊というよりも“情報の断絶”や“因果の歪み”のような抽象的な表現で描かれており、世界の構造自体が綻びを見せていることを意味しています。この構造的崩壊に対し、リンネとジュゲムがどう向き合っていくのか──それが本作の“旅”の本質でもあるのです。

物語構成的にも、ジュゲムの登場によって「閉じられた物語(リンネの個人的任務)」から「開かれた物語(複数世界の救済)」へとシフトするのが重要です。つまり、彼の存在によって本作のジャンルが“伝統×SF×多世界”という多重構造を帯び始めるのです。

ジュゲムは“ただの案内人”では終わらないでしょう。むしろ彼自身の中にも葛藤や目的があり、その“心の重さ”がどこかで明かされることによって、リンネとの“本当の絆”が芽生える。そう思わせるだけの気配が、彼の背中からは感じられるのです。

この章では、ジュゲムというキャラクターを通じて、「ストライク・ワールド」の多層的世界観と、物語のスケールアップの瞬間を解説しました。次の章では、そんなリンネの旅路に加わる仲間たち──ヤクモ、ネオの役割とその個性に迫ります。

【キャラクターPV】ジュゲム(CV.松岡禎丞)|アニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」

4. 仲間たちの登場と“絆”が生まれる瞬間──ヤクモ・ネオの立ち位置

| キャラクター名 | ヤクモ | ネオ |

|---|---|---|

| 声優 | 花澤香菜 | 水瀬いのり |

| 立場 | “荒ぶる神の末裔”/リンネの任務を補佐 | 世界防衛組織“イースター”所属の特殊戦闘員 |

| 性格 | 天真爛漫・お茶目・パワフル | 冷静沈着・戦略家・責任感が強い |

| 役割 | 物語の明るさと“破壊力”を担う存在 | 各ストライク・ワールドで戦略的行動を取る理性の象徴 |

| 関係性 | リンネを“妹のように”気にかける存在 | 任務を超えた“同志”としてリンネと歩む |

旅において、目的地よりも重要なのは“誰と行くか”。『モンスターストライク デッドバースリローデッド』では、顔の見えない少女リンネが多くの仲間と出会い、“絆”という不可視の力を得ていきます。特に物語中盤以降の展開で大きな存在感を放つのが、ヤクモとネオというふたりのキャラクターです。

まず、ヤクモは“荒ぶる神の末裔”という圧倒的な血統と能力を持ちながら、意外にも“天真爛漫”で“お茶目”な性格をしており、リンネの張り詰めた空気を緩和する癒しの役割を担います。彼女の存在は、物語における“陽”の要素として設計されており、暗いトーンが続きがちな“終わりの旅”の中に光を差し込むような効果があります。

しかしその明るさは、単なる性格ではなく“覚悟”でもあります。自らの血統や能力を背負いながらも、それを重く感じさせない振る舞い。むしろ彼女は、その“異質さ”を他者に寄り添う力へと変換している──この点で、リンネとは対照的な存在です。そして物語が進行するごとに、ヤクモの持つ“破壊力”と“優しさ”の両立が、リンネの内面と共鳴していきます。

一方、ネオはまったく異なる方向性を持つキャラクターです。彼女は世界防衛対策組織“イースター”に所属する特殊戦闘員。冷静沈着で論理的、使命感に基づいて行動するタイプの人物であり、戦略面・戦術面の支柱を担います。ネオの登場によって、物語は一気に“軍事的リアリズム”を帯び始め、抽象度の高かった“世界の崩壊”というテーマがより現実味を帯びていきます。

ネオにとって、リンネは当初“保護対象”でしかなかったかもしれません。しかし、共に旅をする中で、リンネの覚悟や揺れる心を知り、次第に彼女を“同志”と認識していきます。この変化の過程が、ネオの内面にも“任務以上の何か”を芽生えさせるポイントになっており、ふたりの間には言葉を超えた理解が形成されていきます。

ヤクモとネオ。この両極にあるふたりの存在は、リンネの旅を“支える”のではなく、“揺らす”存在として設計されています。彼女たちの言動は、リンネの心を翻弄し、ときに引っ張り、ときに突き放しながらも、結果的に“自分自身と向き合う覚悟”を引き出すトリガーとなります。

また、ヤクモとネオは“対立構造”としても機能しており、明るく感情的なヤクモと、理知的で合理的なネオの対比が、物語の緩急や深みを作り出しています。これはストーリーテリングにおいて非常に重要な要素で、観る者の感情を多方向に引っ張る設計になっているのです。

さらに、ふたりのキャラクターは、それぞれの背景や立場から“別の世界”を背負っています。ヤクモは“神”という過去の力、ネオは“現代の軍事”という現在の秩序。リンネが旅をすることで得る“絆”とは、このような異なる世界との交差によって生まれる“つながり”であり、“受容”でもあるのです。

本章では、ヤクモとネオという対照的なふたりのキャラクターが、リンネの旅に何をもたらすのか、そしてその“絆”が物語にどんな色を加えるのかを解説しました。次章では、複数のストライク・ワールドを巡る中で描かれる、リンネたちの“成長”と“別れ”を見ていきます。

【キャラクターPV】ヤクモ(CV.花澤香菜)|アニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」

【キャラクターPV】ネオ(CV.水瀬いのり)|アニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」

5. “終わりゆく世界”を旅する──ストライク・ワールドで交錯する成長と別れ

| 舞台 | ストライク・ワールド(多次元に存在する異世界群) |

|---|---|

| テーマ | 「終わりを迎える世界」/「失われる秩序」 |

| 旅の目的 | 崩壊の兆候を見つけ、残された者を導く |

| 出会い | それぞれの世界で異なる価値観を持つ人々との邂逅 |

| 別れ | 守れなかった命、忘れられる絆、残酷な選択 |

| リンネの変化 | 使命感だけでは動けない感情の揺れと覚悟の深化 |

『モンスターストライク デッドバースリローデッド』における最大の舞台装置──それが、「ストライク・ワールド」と呼ばれる多重世界の構造です。この章では、リンネたちが訪れる数々の世界で展開される“出会い”と“別れ”、そしてその中で育まれる“成長”を描いていきます。

ストライク・ワールドとは、現実の延長とは思えないほど多様な価値観と法則を持つ異世界群。それぞれの世界は崩壊の危機に瀕しており、リンネたちは「今まさに終わろうとしている世界」に立ち会うことになります。

そこでは、単に“敵を倒す”だけでは通用しない状況が何度も訪れます。例えば、滅びを望む住人との対話、世界を守るために命を差し出そうとする者との葛藤、崩壊を受け入れた民族の文化的選択……。こうした場面で、リンネは単なる“調伏者”ではなく、“証人”であり“観察者”として存在します。

この“証人としての視点”こそが、リンネというキャラクターの成長に直結しているのです。物語の初期、彼女は“御役目”に忠実に行動する少女でした。しかし、多くの終焉と人々の選択に触れることで、やがて「守ること」「見送ること」「黙って受け入れること」という、多面的な感情と責任を学んでいきます。

印象的なのは、リンネたちがある世界で出会った“滅びを望む子供”のエピソード。その子供は、自分の世界の苦しみに耐えかねて「終わることこそ救い」と考えていたのです。リンネはその考えを否定できず、ただ寄り添い、最後の瞬間を共にするという選択をします。この場面は、彼女の成長を象徴する象徴的な“別れ”の一つです。

旅とは本来“帰る場所”があるからこそ成り立つ行為ですが、リンネたちの旅には「帰る保証」がありません。むしろ、訪れる世界のほとんどが“終わる”定めにあり、そこに生きる人々と一瞬の交差を果たすことしかできないのです。その切なさと残酷さが、本作の大きな魅力である“情緒の深さ”を生み出しています。

また、仲間たちとの関係にも変化が生じてきます。特に、ヤクモやネオがそれぞれの信念と過去を開示する場面では、単なる“同伴者”ではなく、“絆で結ばれた旅人”としての関係が強調されます。戦闘だけではなく、言葉や沈黙、涙や抱擁といった非言語の交流を通じて生まれる絆──それが、物語の核となっていきます。

このように、“終わる世界”を巡る旅は、視聴者に「もし自分がその場にいたらどうするか?」という問いを突きつけるような、強い没入感を伴います。そして、その旅を通してリンネが獲得していくもの──それは“力”でも“知識”でもなく、“他者と心を通わせる覚悟”なのです。

終焉と向き合う者たちとの“対話”こそが、ストライク・ワールドの旅の本質です。彼女はその旅の中で、ただ“守る”のではなく、“背負う”“別れを受け入れる”という、痛みと温もりの両方を覚えていくのです。

次章では、物語後半で明かされる“敵”の正体と、ストライク・ワールドを滅ぼす“崩壊の根源”に迫ります。

6. 明かされる敵の正体──世界崩壊の根源に潜む“異質”な存在とは

| 敵の正体 | “ノイズ”と呼ばれる情報存在型の異質生命体 |

|---|---|

| 主な特徴 | 形を持たず、概念・記憶・因果そのものを侵食・破壊する |

| 目的 | 秩序ある世界の“書き換え”によるリセット |

| 発生源 | 失敗した世界の記憶群、もしくは情報の残滓から発生 |

| 関係者 | リンネの家系に深く関与/ジュゲムとの因縁あり |

| 倒し方 | 物理的破壊ではなく、記憶・信念・絆による“上書き”が鍵 |

物語が後半に突入すると、ついに“ストライク・ワールド”を崩壊へと導く黒幕的存在──“ノイズ”の存在が明かされます。彼らは一般的な敵キャラクターとは異なり、形や言葉を持たず、世界の“概念”そのものを侵すという、抽象的かつ非常に厄介な性質を持っています。

ノイズとは、情報の世界から湧き出した“余剰”。たとえば、終わりを迎えた世界に残された未練、消えた人々の記憶、未処理の因果といった“収束しきれなかった思念”が凝縮されたもの──それが形を成さずに“歪み”として出現し、既存の世界を侵食していきます。

彼らが恐ろしいのは、“視えない”“話せない”“戦えない”という性質そのものです。リンネたちが対峙する際、武力では歯が立たず、むしろ彼女たちの「存在意義」や「記憶の真実」を揺るがすことで内側から崩していこうとします。

ジュゲムはこのノイズについて“旧知の存在”であるかのような語り口を見せ、そこには彼自身の過去──失った世界、かつて守れなかった誰か──が絡んでいることを示唆しています。また、リンネの“顔が見えない”という特異体質も、ノイズとの接触が起因している可能性が高く、物語はより深い心理的領域へと沈み込みます。

ノイズの“最終形態”は、物理ではなく「精神・概念」の化身です。記憶を消し、関係性を塗り替え、“存在していたことすらなかったことにする”──そうした“抹消”の機能を持つ存在に対し、リンネたちが用いる“武器”は、“信じること”や“存在を肯定すること”なのです。

つまり、本作でのクライマックスは“戦い”というよりも“意志のぶつかり合い”。記憶を奪われかけた仲間を“呼び戻す言葉”、自分自身の存在を“認める決断”、失われたものを“忘れない選択”。こうした行為一つひとつが、“ノイズを上書きする”手段となり、崩壊の根源に抗う手段なのです。

また、ノイズとの対峙は、リンネにとって自身の“存在理由”と向き合う戦いにもなっていきます。“なぜ顔を隠さなければならなかったのか”“なぜ自分だけが特別なのか”“この旅に出た意味は何か”──その全てが、ノイズとの戦いによって試されるのです。

そしてこの段階で、視聴者もまた“観ること”“想い続けること”の意義を突きつけられます。“存在とは、誰かに記憶されて初めて成立する”──そうした哲学的命題すら、本作はノイズという存在を通して提示してくるのです。

次章では、リンネとジュゲム、それぞれが背負ってきた“宿命”と“秘密”が交差するクライマックスへと進みます。すべての記憶と世界が揺らぐ中、彼女たちは何を選び、何を残すのか──その“決断”の瞬間に迫ります。

【画像はイメージです】

7. 最後に問われる“絆”と“決断”──リンネとジュゲムの宿命が交差する瞬間

| リンネの宿命 | “顔を見せてはならない”掟を背負う特異な家系の末裔 |

|---|---|

| ジュゲムの秘密 | かつてノイズに敗れた世界の“生き残り”/リンネの過去に関与 |

| 対話の焦点 | 世界の再構築か、終焉の受容か |

| 最終選択 | リンネの“顔”を世界に明かすか否か |

| 象徴 | 絆とは“見えないもの”を見つける力であるということ |

物語が最終局面に入ると、リンネとジュゲムの関係性が劇的に変化していきます。序盤では“救ってくれた謎の男”でしかなかったジュゲムが、実はリンネの存在そのものに深く関与する人物であることが明かされていきます。

ジュゲムは、かつてノイズによって滅ぼされた世界の唯一の生き残り。彼は、自身が守れなかった過去に対する贖罪と再起を胸に、多くのストライク・ワールドを巡っていたのです。そして、その旅の過程で“リンネを作った家系”──つまり、異形を調伏する血筋との因縁に触れ、彼女の存在が未来を左右する“鍵”であることを知ったのです。

一方、リンネもまた、ただ使命に従うだけの存在ではなくなっていました。世界を巡り、多くの感情と別れを経験したことで、自分が何を守りたいのか、誰に何を伝えたいのかをはっきりと認識するようになっていたのです。

このふたりが、最終的に選ぶ道は、「世界のリセット」か「世界の継続」。ジュゲムは“何もかも失った者”として、終わりと共に“上書き”を求め、リンネは“まだ何かを信じられる者”として、存在の肯定と継続を願うのです。

ここで問われるのが、「絆とは何か?」という普遍的な命題です。リンネの“顔が見えない”という設定は、物語当初では呪いや障壁として機能していましたが、終盤ではむしろ「それでも絆を結ぶことは可能か?」という心理的テーマに昇華されていきます。

実際、クライマックスの重要な選択は、“リンネが自らの顔を見せるか否か”に集約されます。それは単なる見た目の開示ではなく、自己の過去、痛み、存在全体を晒すという意味を持つのです。視聴者は、彼女がその“壁”を越える瞬間に立ち会い、深いカタルシスを得ることになるでしょう。

また、ジュゲムとの“交差”もまた象徴的です。彼は「過去から逃れられなかった者」であり、リンネは「未来へ踏み出す者」。この両者が向き合うことで、“時間軸”を超えた希望が生まれます。それは「終わりから生まれる始まり」、まさに“リローデッド”の真意と言えるでしょう。

この物語の結末は、決して派手な勝利ではありません。むしろ、静かで個人的な“選択”の連続です。その選択の重なりが、世界を守る力となる──その設計思想は、今の時代にこそ響く“多層的な希望”を内包しています。

こうして、『モンスターストライク デッドバースリローデッド』は、“顔の見えない少女”という特異な存在を通して、“誰かを想い続ける”ことの美しさと重さを描き切ります。次項では、本記事の総まとめとして、改めて本作の全体像と魅力を整理します。

8. キーキャラクターたちの能力・背景・声優情報まとめ

| キャラクター | 能力/背景 | 声優 |

|---|---|---|

| リンネ | “顔が見えない”特異な存在。怪異を“調伏”する家系に生まれ、初の御役目に挑む少女。孤立と覚悟を背負う。 文武両道ながら、視覚的にも心理的にも“見えない”ことで内側から世界と対峙。 |

市ノ瀬加那 |

| ジュゲム | 謎の男。リンネを救い、複数世界=ストライク・ワールドの危機を知らせる旅人。ぶっきらぼうだが根っこは「救いたい」という慈悲を持つ。 物語の語り部・案内者的役割を担う。 |

松岡禎丞 |

| ヤクモ | “荒ぶる神の末裔”。リンネの御役目を補佐する力強い存在。天真爛漫でお茶目な性格ながら、その力と血統から来る覚悟も秘めている。 明るさと破壊の両立を象徴。 |

花澤香菜 |

| ネオ | 世界防衛対策組織「イースター」所属の特殊戦闘員。ストライク・ワールド間を行き、危機に対応する冷静沈着な戦略家。戦いの理を知る者。 | 水瀬いのり |

この4人は、物語の軸となる存在であり、それぞれが“世界”“絆”“使命”“能力”というテーマを体現しています。以下、各キャラクターの見どころを整理します。

リンネ:見えないゆえの孤独と覚悟

顔が見えないという設定は単なる演出ではなく、物語の根幹に関わる心理的メタファーです。彼女は“見られない/見えない”ことで、他者との交わりを拒まれがちですが、その中で「私がこの世界を見なければ」という覚悟を育みます。市ノ瀬加那さんが演じる清澄な声質と、内面的な揺れを重ねた演技が、このキャラクターの“静かな強さ”を際立たせています。

ジュゲム:旅人であり告知者、そして救済の象徴

ジュゲムは、リンネの世界を越えて複数の〈ストライク・ワールド〉を知る者として描かれています。彼は答えを与えるのではなく“問い”を提示する役割を担い、松岡禎丞さんの演技によって「冷たくも温かい大人の影」が浮かび上がります。視聴者にとっても、世界の深淵と旅の意味を掘り下げるきっかけとなるキャラクターです。

ヤクモ:破壊神の血と少女の優しさの交差点

荒ぶる神の末裔という肩書きだけでは語れないのがヤクモ。その明るさとお茶目さの裏側には“力を持つ者の責任”が隠れています。花澤香菜さんの軽やかな演技がそのギャップを生み出し、観る者に“強さとは何か”を問いかけます。リンネとの関係性も深く、彼女の存在は“絆”というテーマの鍵となります。

ネオ:秩序を守る戦士の冷静と揺れ動く信念

ネオは特殊戦闘員として、感情だけで動く者ではありません。戦略を読み、世界を俯瞰しながらも、旅を通じて“信じる者”になる過程が描かれます。水瀬いのりさんの演技が、無機質になりがちな立ち位置に“人間らしい揺らぎ”を与え、彼女の成長が物語に深みを加えます。

以上のキャラクターたちが、「能力・背景・声優」という3軸で丁寧に描かれていることが、作品全体の魅力を支えています。単なるアニメ化作品ではなく、声優陣の力量とキャラクター設計のバランスが、視聴者に“物語の厚み”を届けてくれるのです。

記事全体まとめ一覧|物語構造と考察ポイントの整理

| 見出し1 | 作品概要と原作との違い──“ストライク・ワールド”の意味と挑戦 |

|---|---|

| 見出し2 | リンネの“顔が見えない”設定と“御役目”に込められた宿命 |

| 見出し3 | ジュゲムとの邂逅と“終わる世界”を知る衝撃の事実 |

| 見出し4 | 仲間たちの登場──ヤクモ・ネオの支援と個性 |

| 見出し5 | 巡る世界ごとの物語とリンネの成長の軌跡 |

| 見出し6 | ノイズの正体と“存在を消す”という抽象的な脅威 |

| 見出し7 | リンネとジュゲムの決断──“顔を見せる”という選択の重み |

| まとめ | すべてを通して浮かび上がる“絆”と“記憶”の物語構造 |

総括|“終わる世界”で見つけた、見えない絆の物語

| 作品名 | モンスターストライク デッドバースリローデッド |

|---|---|

| ジャンル | ダークファンタジー/旅と絆/多次元世界崩壊モノ |

| 主題 | 顔が見えない少女の旅と“終わる世界”で生まれる希望 |

| キーワード | ストライク・ワールド、ノイズ、絆、記憶、調伏、再構築 |

| 視聴訴求 | 感情の穴に寄り添い、問いを観る者へ返す“静かなる傑作” |

本作『モンスターストライク デッドバースリローデッド』は、従来の“モンスト”アニメシリーズとは明確に一線を画す、新たな世界観と文芸的深みを持った作品です。

主人公・リンネは「顔が見えない」という、極めて象徴的な存在として描かれます。彼女が巡るのは“終焉”を迎える異なる世界たち──すなわち〈ストライク・ワールド〉。そこで彼女が出会うのは、抗えぬ運命に立ち向かう者たちの希望と絶望の交差点です。

旅を通して描かれるのは、“救うこと”ではなく“見届けること”、“守ること”ではなく“理解すること”。そこには派手な勝利も明快な勧善懲悪もありません。あるのは、“誰かを思い続けること”の重さと尊さ──それを静かに、しかし強く伝えてくるのが本作の真髄です。

また、ノイズという敵の抽象性、記憶・関係性・存在そのものを奪う力によって、本作は視聴者に「あなたにとって、誰がいた証明とは何か?」という問いを投げかけます。この哲学的な深みこそが、単なるアクションファンタジーにとどまらない“上質な物語”としての評価を高めています。

最終話では、リンネの選択がすべてを左右します。“顔を見せる”という行為は、彼女にとって全存在の肯定であり、視聴者にとっても心を試される瞬間です。それを見届けた時、きっとこの物語が“自分の中のなにか”に触れたことに気づくでしょう。

『デッドバースリローデッド』──それは、過去の失敗や滅びに蓋をするのではなく、それを越えてなお“つながろうとする意志”を描く物語。モンストという作品の原点に“絆”があるのだとすれば、この作品はまさにその極北を描き出すものと言えるでしょう。

物語が終わった後、あなたの心に“見えない絆”が残っていたとしたら──それが、この作品が世界に放った最も強い“調伏”の力なのかもしれません。

- 『モンスト デッドバースリローデッド』は複数の崩壊世界を巡る旅と絆の物語

- 顔が見えない少女・リンネが背負う“御役目”の真実が物語の軸となる

- ジュゲムの登場が、世界の終焉と再構築の真相を明らかにする

- 仲間たちとの出会いと別れが“絆”というテーマを深く掘り下げる

- 敵“ノイズ”の抽象性が存在・記憶・関係性という概念に問いを投げかける

- 最終的にリンネが選ぶ“顔を見せる”という行為が、すべての象徴となる

- 本作は“終わる世界の中で希望を見つける”重厚なファンタジー作品

【ティザーPV】アニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」

コメント