人気漫画『炎炎ノ消防隊』と、次世代を担う話題作『ガチアクタ』。一見まったく異なる世界観を持つ二つの作品ですが、実は多くの共通点や類似点が存在します。『炎炎ノ消防隊』の作者・大久保篤と、『ガチアクタ』の作者・裏那圭は師弟関係にあり、その影響がキャラクター造形やバトル描写、さらには物語テーマにも色濃く反映されています。

この記事では「炎炎ノ消防隊とガチアクタに見える共通点と類似点」を中心に、両作品を比較しながら解説します。二つの漫画を読み比べることで、師から弟子へと受け継がれた表現技法や、異なるテーマから浮かび上がる物語の深みを知ることができるでしょう。

特にSEO的に注目されるキーワードである「炎炎ノ消防隊 共通点」「ガチアクタ 類似点」を押さえつつ、両作品の魅力を整理していきます。これから『ガチアクタ』を読み始める方や、『炎炎ノ消防隊』のファンで次なる作品を探している方にとっても必見の内容です。

- 『炎炎ノ消防隊』と『ガチアクタ』に見える共通点と類似点の詳細

- 裏那圭が大久保篤のアシスタントとして学んだ作画技術と演出手法

- 「これはガチ!」と大久保篤が絶賛した評価の背景

- 炎と廃棄という異なるテーマに宿る人間の尊厳と再生の物語性

- 両作品を比較してわかるキャラクター造形の共通点と相違点

- 『炎炎ノ消防隊』と『ガチアクタ』をつなぐキーワード

- 1. 『炎炎ノ消防隊』──大久保篤が築いた世界観の特徴

- 2. 『ガチアクタ』とは何か──裏那圭が描く新たな物語の輪郭

- 3. 師弟関係の始まり──大久保篤と裏那圭の出会い

- 4. アシスタント時代に培われた作画技術とストーリー構築

- 5. 『炎炎ノ消防隊』から受け継がれた演出手法と世界観の温度

- 6. 『ガチアクタ』独自のテーマ──“廃棄”と“再生”の物語性

- 7. 『炎炎ノ消防隊』と『ガチアクタ』に見える共通点と類似点

- 8. バトル描写の進化──アシスタント経験から生まれた新しい表現

- 9. キャラクター造形の共通点と相違点

- 10. 大久保篤の「これはガチ!」発言の背景にある評価

- 総まとめ一覧──炎と廃棄が映す“師弟の物語”

- 本記事まとめ──“師弟の炎”から生まれた新たな物語

『炎炎ノ消防隊』と『ガチアクタ』をつなぐキーワード

| 作品の出発点 | 『炎炎ノ消防隊』の大久保篤が師、『ガチアクタ』の裏那圭が弟子という関係性。 |

|---|---|

| テーマ | 炎=浄化と破壊、廃棄=再生と価値の転換。 |

| 共通点 | 疎外された主人公、社会制度の影、象徴的バトル。 |

| 相違点 | 炎は「希望へ」、廃棄は「絶望からの再生へ」。 |

| 注目ポイント | 大久保篤が「これはガチ!」と絶賛した背景にある評価。 |

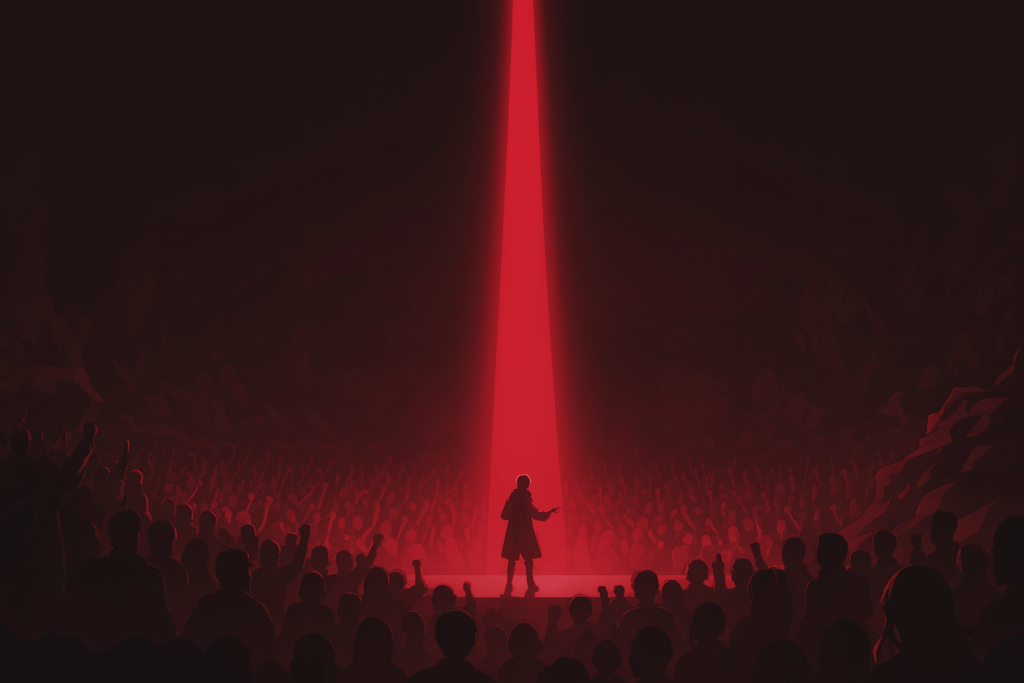

アニメ化が決定した『ガチアクタ』のティザー映像。物語の核心に迫る世界観を短く体感できます。

1. 『炎炎ノ消防隊』──大久保篤が築いた世界観の特徴

『炎炎ノ消防隊』は、炎にまつわる怪異と、それに立ち向かう特殊消防隊の物語。「人が突然発火して怪物になる」というショッキングな設定から始まり、熱量と宗教観、科学とオカルトが複雑に絡み合う独自の世界観を築いています。ここでは、その作品世界の根幹をなす要素を整理していきます。

| 物語の舞台設定 | 「人体発火現象」が日常に潜む世界。人々は突如“焔ビト”と化し、恐怖と隣り合わせで生きる。 |

|---|---|

| 特殊消防隊 | 教会、軍、消防が融合した異色の組織。炎を鎮めると同時に、人の魂を救うという宗教的側面を持つ。 |

| キャラクターの役割 | 主人公・森羅日下部は“悪魔の足跡”を持つ少年。仲間もそれぞれ炎と因縁を抱える。 |

| テーマ性 | 「炎」は破壊と再生の象徴。人類の信仰心や科学技術、権力構造までもが絡み合う。 |

| 演出の特徴 | バトルシーンは“熱”そのものを描くような迫力。さらに光と影を駆使した演出で宗教画的な雰囲気を漂わせる。 |

『炎炎ノ消防隊』の世界観を語るとき、まず印象的なのは「人間が突然炎に包まれ、怪物となる」という日常の崩壊です。普通の街角、家の中、誰もが予期せぬ瞬間に「焔ビト」と化してしまう。その不安は、現代社会の災害や感染症への恐怖とどこか重なります。

一方で、対抗するのが特殊消防隊。ただの消火部隊ではなく、軍や宗教、国家権力までもが関与する多層的な組織です。焔ビトを倒すことは「命を救う」だけでなく「魂を鎮める」行為でもあり、祈りの言葉とともに戦う姿には、科学と信仰の交差点のような緊張感があります。

主人公・森羅日下部は「悪魔の足跡」と呼ばれる能力を持ち、炎を自在に操る一方で“人を救いたい”という純粋な願いを抱いています。彼を中心に、仲間たちも炎に対する恐怖や罪、贖罪の思いを抱えており、キャラクターの感情線そのものが「炎」というモチーフに結びついているのです。

大久保篤の演出は、熱量だけではなく宗教画を思わせる構図や光と影の対比が多用され、ただのバトル漫画にとどまらない重厚な読後感を残します。炎の描写は時に破壊的でありながら、同時に浄化や救済を思わせ、読者に「炎とは何か」という根源的な問いを投げかけます。

つまり『炎炎ノ消防隊』の魅力は、単なるアクションやバトルの迫力にとどまらず、“炎という現象を通して描かれる人間存在のドラマ”にあると言えるでしょう。

2. 『ガチアクタ』とは何か──裏那圭が描く新たな物語の輪郭

裏那圭による『ガチアクタ』は、週刊少年マガジンで連載が始まった新鋭作品です。舞台は「ゴミ」と「罪人」が交錯する世界。主人公・ルドは、濡れ衣を着せられて投獄され、ゴミ捨て場と呼ばれる過酷な地下世界へと落とされます。そこから始まるのは、廃棄されたものと人間の尊厳をめぐる戦いです。

| 物語の舞台 | 「地上」と「地下(ゴミ捨て場)」の二層構造。地下は罪人と廃棄物の墓場。 |

|---|---|

| 主人公・ルド | 無実の罪で投獄される。廃棄された世界で生き延び、復讐と真実を求める。 |

| 核心テーマ | 「廃棄」と「再生」。不要とされたものの価値を問い直す。 |

| 戦闘スタイル | 「神器」と呼ばれる廃棄物を武器に変える能力バトル。独創性の高い設定。 |

| 物語のトーン | ダークかつシビア。人間の尊厳や社会の不条理を直視させる。 |

『ガチアクタ』の最大の特徴は、「廃棄されたものに力を宿す」という逆転の発想にあります。社会から不要とされたゴミが神器へと変わり、主人公の戦いを支える。これは、価値が失われたものに再び光を当てる物語でもあり、社会批評的な視点も強く含まれています。

主人公・ルドの境遇は過酷です。濡れ衣で投獄され、理不尽に「ゴミ」と同列に扱われる。しかし彼はそこで絶望せず、逆にその廃棄の世界から力を得る。「人間は廃棄されても、生きる理由を見出せる」というメッセージが物語を貫いています。

バトル表現においても、ただの肉弾戦ではなく「神器」という廃棄物由来の武器を使う点が斬新です。ゴミ袋、ナイフ、廃材──どれも本来なら不要とされるものですが、キャラクターの精神性と結びついた武器として描かれることで、戦闘に象徴性が加わります。

また、『炎炎ノ消防隊』が「炎=浄化と破壊」を軸にしたのに対し、『ガチアクタ』は「廃棄=価値の再生」を物語の中心に据えています。この違いが、師弟関係から生まれた共鳴と独自性の両立を示しているとも言えるでしょう。

『ガチアクタ』は単なるバトル漫画にとどまらず、現代社会の格差や“不要とされた人間”の存在意義を問いかける作品でもあります。だからこそ、大久保篤が「これはガチ!」と評したのも頷けるのです。

【画像はイメージです】

3. 師弟関係の始まり──大久保篤と裏那圭の出会い

『ガチアクタ』の作者・裏那圭は、『炎炎ノ消防隊』の連載時に大久保篤のアシスタントを務めていました。出会いは偶然ではなく、“炎を描く作家”と“廃棄を描く作家”が出会う必然のようなものだったのかもしれません。ここでは、師弟関係がどのように始まり、どのように創作へ影響したのかを整理していきます。

| 出会いのきっかけ | 裏那圭は大久保篤の作画チームに参加。背景・小物描写を中心に担当した。 |

|---|---|

| 学んだ要素 | 炎の描写テクニック、画面構成、キャラクターの感情表現を実地で吸収。 |

| 師弟の関係性 | 師匠・大久保は厳しさよりも「熱量」を重視。裏那はその温度を受け継ぐ。 |

| 裏那の変化 | アシスタント経験で「画面に生きた感情を宿す」ことの重要性を体感。 |

| その後の展開 | 独立後に『ガチアクタ』を立ち上げ、大久保の推奨コメントが話題に。 |

大久保篤と裏那圭の関係性は、単なる師弟にとどまりませんでした。大久保のもとでアシスタントを経験した裏那は、ただの“技術”ではなく、「作品に熱を込める姿勢」を学んでいったのです。

作画面では、特に炎やエネルギーの描写を通じて「画面の迫力」と「感情の動き」の繋がりを理解しました。背景や小物描写を任されることも多く、画面全体で“温度”を表現する手法は、後の『ガチアクタ』でゴミや廃棄物を象徴的に描く際に活かされています。

大久保篤は厳格な指導よりも、「作品をどう熱くできるか」という姿勢を重んじていたと言われています。裏那はその考え方を受け継ぎ、自分の作品に「社会的テーマの熱」を宿すようになりました。

そして独立ののち、『ガチアクタ』の連載が始まると、大久保篤は自ら「これはガチ!」とエールを送ります。これは単なる弟子への賛辞ではなく、「自分の作品を超えていけ」という師匠の期待と信頼の言葉だったのかもしれません。

二人の関係をたどると、「炎」と「廃棄」というまったく異なるモチーフの中に、不思議な共鳴を感じます。それは師から弟子へ受け継がれた“創作の熱”そのものだと私は思いました。

4. アシスタント時代に培われた作画技術とストーリー構築

裏那圭が『炎炎ノ消防隊』のアシスタントとして過ごした期間は、単なる“作画補助”以上の意味を持っていました。背景や小物を描く作業の中で、彼は「画面を一枚の物語にする技術」を学び、同時にストーリーの組み立て方までも肌で感じ取っていったのです。

| 背景作画の経験 | 炎と瓦礫の描写を通じ、画面の「温度」を表現する感覚を養った。 |

|---|---|

| キャラクター演出 | セリフ以外で感情を見せる“間”や“表情の余白”の描き方を習得。 |

| 戦闘シーン | 動きの流れをコマ割りで見せる技術。スピード感と迫力を同時に描く。 |

| ストーリー構築 | プロットの流れを現場で直に学び、物語の「熱の持続性」を体感。 |

| 作家性への影響 | 後の『ガチアクタ』で“廃棄物の象徴性”を演出する基盤となった。 |

アシスタントとして裏那が任されたのは、主に背景や小物といった部分でした。しかしその「端役」にこそ、彼が学んだ技術の核心がありました。瓦礫ひとつ、炎のひとすじを描く中で、画面全体の“温度”や“呼吸”を調整する力を養っていったのです。

また、大久保篤の現場では「キャラクターの感情をセリフ以外で伝える」ことが重視されていました。沈黙のシーン、光と影の配置、わずかな目線の動き──それらを通じて人間の感情を表現する技術を、裏那は手を動かしながら学んでいきました。

戦闘シーンの演出も、大きな学びのひとつでした。大久保作品特有の「連続する熱量」を維持するためのコマ割りや構図の工夫は、裏那が後に『ガチアクタ』で独自のバトル描写を生み出す土台となります。スピード感と重さを同時に描き切る、その緻密さはアシスタント時代の積み重ねによるものでしょう。

さらに、アシスタントとして物語の進行を最前線で目の当たりにした経験は、裏那に「ストーリーをどう持続させるか」という感覚を与えました。バトルの盛り上がりだけでなく、日常パートや静かな対話をどう配置するか。そのリズム感覚は『ガチアクタ』の物語全体に息づいています。

つまり裏那圭がアシスタント時代に培ったのは、単なる“技術”ではなく、「作品を一つの生き物として動かすための温度調整」でした。だからこそ『ガチアクタ』の画面には、常に“呼吸”が宿っているのかもしれません。

5. 『炎炎ノ消防隊』から受け継がれた演出手法と世界観の温度

裏那圭の『ガチアクタ』には、師匠である大久保篤の『炎炎ノ消防隊』から受け継いだエッセンスが随所に見られます。それは単なる模倣ではなく、「演出の温度をどう保つか」という感覚の共有に近いものです。ここでは、両作品の演出手法や世界観の共鳴点を整理していきます。

| 光と影の演出 | 『炎炎ノ消防隊』では炎と闇を強調する構図が特徴。『ガチアクタ』でも廃棄物の陰影で同様の効果。 |

|---|---|

| バトルの熱量 | 大久保は「連続する熱」の表現を得意とし、裏那も戦闘シーンで“息継ぎのない迫力”を継承。 |

| テーマの重厚さ | 「炎=浄化と破壊」に対し、「廃棄=再生と価値の転換」。共通するのは社会的な重みを込める点。 |

| キャラクターの“間” | 沈黙や余白を活かすことで感情を描写。両作品に共通する“言葉にしない温度”。 |

| 世界観の厚み | 『炎炎』の宗教観・科学観が融合した舞台を継ぎ、『ガチアクタ』では社会階層と廃棄の文化を構築。 |

大久保篤の『炎炎ノ消防隊』が持つ魅力のひとつに、「光と影を強調する演出」があります。炎の輝きと闇のコントラストによって、画面に宗教画のような荘厳さを与えていました。裏那圭も『ガチアクタ』で、廃棄物の山や地下世界の暗闇を背景に、その陰影を武器にした重厚な画面作りを行っています。

また、戦闘の描写には師弟の共鳴が感じられます。『炎炎ノ消防隊』の戦闘は、常に「熱」を途切れさせないような演出で構成されています。裏那の『ガチアクタ』もまた、“呼吸を忘れるほどの連続的迫力”をバトルに取り入れており、アシスタント経験がそのまま血肉になっているのがわかります。

テーマ性の面でも両者には共通する重厚さがあります。『炎炎ノ消防隊』が「炎=破壊と浄化」を描いたように、『ガチアクタ』は「廃棄=再生と価値の転換」を描きます。異なるモチーフながらも、どちらも社会の不条理や人間の尊厳に迫ろうとしているのです。

キャラクター描写においても、「沈黙」や「間」を大切にする姿勢は共通しています。セリフよりもわずかな視線、暗闇に差す光、廃棄物を撫でる手。言葉にならない感情をどう画面に落とし込むか──その演出哲学が、裏那の作品にも確実に息づいています。

結局のところ、『炎炎ノ消防隊』から裏那圭が受け継いだのは“熱をどう読者に伝えるか”という感覚だったのではないでしょうか。その温度は廃棄物の世界でも燃え続け、読者の心に「これはガチだ」と思わせる力を持っています。

最新カットの空気感だけさらっと。ネタバレ少なめ、気分転換にどうぞ。

6. 『ガチアクタ』独自のテーマ──“廃棄”と“再生”の物語性

『ガチアクタ』を語る上で外せないのは、「廃棄」と「再生」という強烈なテーマです。人間社会から切り捨てられたもの、不要とされた存在にこそ物語の核がある。この価値観の転倒こそが、裏那圭が生み出した独自の世界観です。

| 廃棄の象徴 | 罪人や不要物を地下に落とす社会。人も物も「価値がない」と断じられる。 |

|---|---|

| 主人公・ルド | 理不尽に投獄され「廃棄」される立場となるが、そこで力を得て再生していく。 |

| 神器の存在 | ゴミとして捨てられたものが「神器」として蘇り、戦いの武器となる。 |

| テーマの核心 | 「不要」とされたものの中に、まだ生きる価値があるという逆説的な希望。 |

| 社会批評性 | 現実社会の格差や差別を反映し、“切り捨てられた存在”の声を描く。 |

『ガチアクタ』の物語世界は、徹底的に「不要とされたもの」で形作られています。地上から切り離され、罪人とゴミが押し込められる地下世界。そこでは、人間の尊厳すら“廃棄物”と同列に扱われます。この構造が、作品に強烈な社会批評性を与えています。

主人公・ルドは、無実の罪で投獄され「廃棄」される存在となります。しかし彼はその中で力を得て、再び立ち上がる。「廃棄からの再生」という構造が彼の成長そのものであり、読者に「切り捨てられても終わりではない」と語りかけてきます。

その象徴となるのが神器です。本来はゴミである廃棄物が、持ち主の精神と結びついて武器となる。ここに「再生の力」が込められており、単なる戦闘道具ではなく、生きる証そのものとして機能します。

さらに、このテーマは現代社会にも重なります。貧困や差別、過酷な労働環境──「不要」とされる人々の存在は現実世界にもあります。『ガチアクタ』はその痛みを物語に変え、「人間は決して廃棄されない」という希望を提示しています。

『炎炎ノ消防隊』が「炎」を通じて人間存在を描いたように、『ガチアクタ』は「廃棄」を通じて価値と尊厳を描く。師から受け継いだ熱を、まったく新しい形で再生させた作品だと言えるでしょう。

7. 『炎炎ノ消防隊』と『ガチアクタ』に見える共通点と類似点

一見すると「炎」と「廃棄」というまったく異なるモチーフを扱う二つの作品。しかし掘り下げると、その根底には人間の尊厳と再生をめぐる共通した問いが流れています。ここでは『炎炎ノ消防隊』と『ガチアクタ』の類似点を整理していきます。

| 主人公の立場 | 森羅(日下部)は“悪魔の足跡”を持つ少年、ルドは“罪人”として廃棄される。どちらも社会から疎外される存在。 |

|---|---|

| 物語の核 | 『炎炎』は「炎との戦い」、『ガチアクタ』は「廃棄の世界」。異なるがどちらも人間の生死を賭けたテーマ。 |

| 組織の存在 | 特殊消防隊と地下組織。社会の表と裏を描き、制度に縛られた人間の姿を描く。 |

| バトルの象徴性 | 『炎炎』は「炎」が信仰や科学の象徴に、『ガチアクタ』は「神器」が廃棄と価値再生の象徴に。 |

| 共通のメッセージ | 「切り捨てられた存在にも、生きる理由と力がある」という再生の物語。 |

両作品の主人公に共通しているのは、「社会から疎外された存在」であることです。森羅は「悪魔」と呼ばれ、ルドは「罪人」として地下に落とされる。どちらも居場所を奪われた少年が、自分の力で立ち上がろうとする姿が描かれています。

物語の舞台設定もまた、社会制度の影を強く映しています。『炎炎ノ消防隊』の特殊消防隊は国家と宗教が絡む複雑な組織であり、『ガチアクタ』の地下世界は地上社会から切り捨てられた負の領域です。異なる構造でありながら、「制度の中で苦しむ人間」という点で重なりを見せています。

戦闘における象徴も似ています。『炎炎ノ消防隊』では「炎」が単なる火力ではなく、信仰・破壊・浄化の象徴として描かれました。『ガチアクタ』では「神器」がただの武器ではなく、廃棄物と人間の絆を映す存在として機能しています。どちらも「戦いの中に人間の価値観を込める」点で共通しています。

そして最も大きな共通点は、両作品が伝えようとするメッセージにあります。それは「切り捨てられた存在にも価値がある」ということ。森羅もルドも、社会から拒絶されながらも自らの生きる意味を見つけていきます。そこに師弟の物語的な共鳴を感じずにはいられません。

つまり『炎炎ノ消防隊』と『ガチアクタ』は、異なるモチーフを扱いながらも、根っこでは同じ問いを共有しています。それは「人間は何をもって存在を肯定されるのか」という問い。二つの作品を並べて読むと、その余韻がより鮮明に浮かび上がるのです。

【画像はイメージです】

8. バトル描写の進化──アシスタント経験から生まれた新しい表現

裏那圭の『ガチアクタ』を読んだとき、まず目を引くのは「動きのダイナミズム」です。大久保篤のもとで学んだ流麗なアクション描写を土台にしながら、さらに独自の表現を加えている点に、彼自身の進化が感じられます。

| 大久保作品の影響 | 『炎炎ノ消防隊』譲りのスピード感と迫力あるコマ割り。 |

|---|---|

| 独自の工夫 | 「神器」という廃棄物武器を使うことで、攻防に意外性を加える。 |

| 動きの描写 | 細かな手足の軌跡や残像を強調し、読者に“動きの余韻”を感じさせる。 |

| 空間演出 | 背景の瓦礫や破片を活かし、バトルそのものに世界観を融合。 |

| 進化のポイント | 単なる模倣ではなく、アシスタント時代の学びを再構築して独自表現へ。 |

『炎炎ノ消防隊』のアクションは、「炎が燃え続けるような連続性」が大きな特徴でした。裏那はそのエッセンスを受け継ぎつつ、『ガチアクタ』ではさらに「残像」や「破片」といった細部を駆使し、読者が動きを追体験できるような演出を行っています。

特に注目すべきは、神器という設定です。武器が廃棄物由来であるため、攻撃や防御のパターンが多様で、バトルの展開に“予測不能の面白さ”が加わっています。大久保の「直線的な熱」に対し、裏那は「曲線的な軌跡」で物語を進める印象があります。

さらに、空間の使い方も進化の証です。背景の瓦礫や崩壊した構造物が、単なる背景ではなく攻防の一部として機能する。つまり、バトルそのものが世界観の延長線上にあるのです。これにより、戦闘が単なる力比べではなく、物語そのものを体感させる役割を担っています。

裏那圭のバトル描写は、大久保篤のスタイルを踏襲しながらも、確実に自分の色を刻んでいます。「師の熱を継ぎ、弟子が新しい軌跡を描く」──その進化の姿が『ガチアクタ』のアクションシーンに宿っているのだと思います。

9. キャラクター造形の共通点と相違点

『炎炎ノ消防隊』と『ガチアクタ』は、舞台やモチーフこそ異なるものの、キャラクター造形には師弟関係ならではの響き合いがあります。ここでは、両作品のキャラクター像における共通点と相違点を整理してみます。

| 主人公像の共通点 | 森羅とルドは「社会に疎外されながらも、仲間や信念を糧に戦う少年」 |

|---|---|

| 主人公像の相違点 | 森羅は「ヒーロー的理想」を志すのに対し、ルドは「理不尽への怒りと再生」を軸に成長する。 |

| 仲間たち | どちらも多様な背景を持つ仲間が集う。『炎炎』は隊組織、『ガチアクタ』は地下共同体。 |

| 敵キャラクター | 『炎炎』は信仰や科学の狂信者が多い。『ガチアクタ』は社会に捨てられた者の歪んだ姿。 |

| 感情表現の傾向 | 大久保作品は“熱と信念”を強調、裏那作品は“怒りと絶望からの再生”を深掘り。 |

両作品の主人公は、社会に居場所を奪われた少年という共通点を持っています。森羅は「悪魔」と恐れられ、ルドは「罪人」として投獄される。いずれも他者からレッテルを貼られた存在であり、そこから自分の道を切り開こうとする姿が描かれます。

しかし、その立ち位置には明確な違いもあります。森羅は「ヒーロー」を志すことで社会に受け入れられたいと願うのに対し、ルドは「理不尽に切り捨てられた人間としての怒り」を出発点とします。つまり、前者は希望への接続、後者は絶望からの再生という異なるベクトルを持っているのです。

仲間の描かれ方にも共通点があります。『炎炎ノ消防隊』の特殊消防隊は組織としてのチームワークを強調し、『ガチアクタ』は地下での共同体的つながりを描く。いずれも「孤独な主人公が仲間と共鳴していく」プロセスが描かれています。

敵役に関しては、『炎炎ノ消防隊』では宗教や科学の狂信者が立ちはだかり、思想や理念の衝突が物語を駆動します。一方『ガチアクタ』は、社会に捨てられた者が歪んだ形で力を得る存在が敵として登場し、「社会の不条理が生んだ怪物」として機能しています。

そして感情の描き方。『炎炎ノ消防隊』では熱い信念やヒーローとしての使命感が強調されますが、『ガチアクタ』では怒りや絶望をどう乗り越え、再生へとつなげるかが軸になります。師弟作品でありながらも、感情の温度差が二つの物語を際立たせているのです。

こうして比べてみると、『炎炎ノ消防隊』と『ガチアクタ』は、共通するテーマを持ちながらも、キャラクター造形において互いの個性をくっきりと描き分けていることが分かります。

10. 大久保篤の「これはガチ!」発言の背景にある評価

『ガチアクタ』の連載開始時、師匠である大久保篤が放った言葉──「これはガチ!」。この一言は宣伝文句を超えて、師から弟子への力強い賛辞であり、期待の証でした。では、この評価の背景には何があったのでしょうか。

| 発言の場面 | 『ガチアクタ』連載開始時、コメントとして大久保篤が寄せた。 |

|---|---|

| 意味合い | 単なる激励ではなく、弟子の実力を認め「後継者」としての信頼を表した。 |

| 評価ポイント | 独自のテーマ性(廃棄と再生)、重厚な世界観、アクション描写の完成度。 |

| 師弟の関係性 | 技術継承だけでなく、作品への“熱”を共有する関係だったことを示す。 |

| ファンへの影響 | 「大久保が太鼓判を押した」という事実が、期待感と注目を一気に高めた。 |

大久保篤の「これはガチ!」という発言は、単なる宣伝コメントにとどまりません。そこには、「自分が育てた弟子が、新しい時代を切り開く存在になった」という実感が込められていたのだと思います。

大久保が評価したのは、裏那圭が生み出した独自のテーマ性──「廃棄」と「再生」という逆説的な物語軸でした。社会から不要とされたものに光を当てる視点は、これまでの少年漫画にはなかった斬新さを持っており、それが師匠の目に「本物」と映ったのでしょう。

また、世界観の作り込みやアクションの完成度も高く、アシスタント時代に培った技術を確実に自分の表現に昇華している点が評価されました。つまり「技術は受け継ぎ、テーマは独自」というバランスこそが、大久保を納得させたのです。

さらに重要なのは、二人の関係性です。大久保が裏那に伝えたのは“作画の技術”だけでなく、「作品に熱を込める姿勢」でした。だからこそ「これはガチ!」という短い言葉に、技術だけでなく熱意への信頼が込められているように思えます。

この発言は、ファンにとっても大きなインパクトを持ちました。『炎炎ノ消防隊』の作者が太鼓判を押したという事実が、『ガチアクタ』の注目度を一気に引き上げたのです。そして結果的に、裏那圭は「師の後を継ぐ存在」として読者に認識されていきました。

結局のところ、「これはガチ!」という言葉は師匠から弟子への最大の賛辞であり、同時に“次の時代を託す宣言”でもあったのではないでしょうか。

【画像はイメージです】

総まとめ一覧──炎と廃棄が映す“師弟の物語”

| 炎炎ノ消防隊の特徴 | 炎を通して人間存在と信仰を描いた大久保篤の代表作 |

|---|---|

| ガチアクタの独自性 | 廃棄と再生をテーマに、切り捨てられた人間の尊厳を描く裏那圭の挑戦 |

| 師弟関係 | アシスタント時代に培った作画技術と姿勢が、新しい物語の基盤に |

| 共通点 | 疎外された主人公、社会制度の影、象徴的バトル描写に師弟の共鳴が見える |

| 相違点 | 『炎炎』は希望と浄化を描き、『ガチアクタ』は絶望からの再生を描く |

| 大久保篤の評価 | 「これはガチ!」──師が弟子に託した信頼と次世代への期待 |

本記事まとめ──“師弟の炎”から生まれた新たな物語

『炎炎ノ消防隊』と『ガチアクタ』は、モチーフも舞台も異なります。けれども、両者をつなぐのは「切り捨てられた存在が、もう一度立ち上がる物語」という共通点でした。

大久保篤の炎は、人間の信仰や破壊、浄化の象徴でした。裏那圭の廃棄は、理不尽に奪われた尊厳や価値を取り戻す象徴でした。違う形をとりながらも、どちらも「人は何をもって生きるのか」という問いに正面から向き合っています。

そして、師から弟子へ受け継がれたのは、作画の技術以上のもの──「物語に熱を込める姿勢」でした。その熱があるからこそ、大久保は「これはガチ!」と断言できたのだと思います。

完璧な物語ではなく、しくじりや廃棄の中から生まれる再生の物語。その不完全さにこそ、私たちが共鳴する理由があるのかもしれません。

『炎炎ノ消防隊』の炎と、『ガチアクタ』の廃棄。その両方が示しているのは、「人間はどんな境遇でも再び立ち上がれる」という希望です。 たぶん、それが師弟の物語が私たちに残してくれた、一番熱いメッセージだと私は思いました。

『ガチアクタ』の世界をもっと深く掘り下げたい方へ。

キャラ考察、伏線の読み解き、感情の揺れまで──あんピコの“観察記”がそろってます。

他の回や感想記事も、ぜひこちらからご覧ください。

- 『炎炎ノ消防隊』は炎を通して人間の信仰・浄化・破壊を描いた物語

- 『ガチアクタ』は廃棄と再生をテーマに人間の尊厳を問い直す新世代作品

- 裏那圭は大久保篤のアシスタント経験を通じて技術と演出を学んだ

- 両作品の共通点と類似点は「疎外された主人公」「象徴的バトル」「社会制度の影」

- 一方で炎=希望の浄化と廃棄=絶望からの再生という違いが鮮明

- 大久保篤が「これはガチ!」と評価したのは、弟子の独自性と熱量に対する信頼

- 師弟をつなぐのは技術以上に“作品に熱を込める姿勢”だった

疾走感あふれるOP映像。作品の熱量を音と映像で一気に感じられます。

コメント