アニメ『チェンソーマン』を見終えたあと、胸に引っかかったままの違和感があった。

「面白いはずなのに…」「原作は大好きなのに、なんでこんなに刺さらなかったんだろう」

ネット上では「ひどい」「期待はずれ」といった声も多く見かけたけれど、単なる“出来が悪い”という話だけじゃない気がした。

この記事では、アニメ『チェンソーマン』がなぜ不評を集めたのか、その具体的な理由を丁寧にひもといていく。

演出、テンポ、キャラクターの描写──ひとつひとつの違和感の正体を探ることで、「本当はどんな物語として感じたかったのか」という気持ちにも近づけるかもしれない。

「なんであのアニメ、刺さらなかったんだろう」

そんな感想の奥にある、感情の温度や“しくじり”の余韻を、いま静かに見つめ直してみたい。

- アニメ『チェンソーマン』が「ひどい」と言われる主な理由と背景

- 原作とアニメの演出トーンの違いが視聴体験に与えた影響

- デンジ・マキマ・ポチタの描写から見える感情の変化

- レゼ編に繋がる伏線と最終話の“静かな演出”が持つ意味

- 次シーズンで期待されるポイントと“しくじり”が残した余白

▼【”Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” Official Teaser 2/劇場版『チェンソーマン レゼ篇』特報】

- この記事のポイント:アニメ『チェンソーマン』不評の理由、どこにあった?

- 1. 不評の理由①──演出の“静かすぎる”トーン

- 2. 不評の理由②──原作の勢いを削いだリアル志向の映像

- 3. 不評の理由③──デンジのキャラクター性の薄まり

- 4. 不評の理由④──テンポ感の違和感と間延びする構成

- 5. 不評の理由⑤──バトルシーンの迫力不足

- ここから先は、『チェンソーマン』がもっとわかるようになる“鍵”が隠れてた場所── 気づけると、ちょっと作品の見え方が変わるかもしれないから、最後までしっかり刮目してね

- 6. 物語序盤「デンジとポチタの契約」が持つ意味

- 7. マキマの謎めいた存在感とストーリーの伏線

- 8. レゼ編に繋がる伏線とアニメでの扱われ方

- 9. 最終話の演出と次シーズンへの期待点

- 記事全体まとめ表:『チェンソーマン』アニメが残した、感情の余韻

- 本記事まとめ:その違和感は、きっと“余白”のかたちだった

この記事のポイント:アニメ『チェンソーマン』不評の理由、どこにあった?

| 主な不評点 | 演出が静かすぎる/テンポ感が悪い/原作の勢いが消えている |

|---|---|

| 評価の分かれ目 | 映画的な表現とアニメ的熱量のギャップが原因 |

| 読者が知れること | なぜ“ひどい”と感じたのかの背景と、次シーズンへの希望 |

| この記事の視点 | “演出の温度”や“感情の揺れ”を軸に、優しく解きほぐしていく |

1. 不評の理由①──演出の“静かすぎる”トーン

アニメ『チェンソーマン』を観た視聴者の中で、特に意見が割れたのが「演出の“静けさ”」だった。 ジャンプ作品特有の“熱量”“テンション”“爆発力”に慣れている層にとっては、あまりに抑制された空気が、 「退屈」「感情が入り込めない」という印象に繋がってしまったようだ。

| 演出スタイル | 映画的リアリズムと間(ま)を活かした“静けさ”重視 |

|---|---|

| テンポ感の印象 | カット割りやセリフの間が長く、展開が遅く感じられた |

| 原作とのギャップ | ジャンプらしい勢い・破壊力が薄れ、期待との乖離が発生 |

| 視聴者の声 | 「静かすぎて盛り上がりに欠けた」「映画っぽいけど退屈」 |

| 演出意図の考察 | “非ジャンプ的”リアリズムで、デンジの人生を地続きに描きたかった |

この“静けさ”は、演出を手がけた中山竜監督の美学ともいえる。 インタビューでも「アニメっぽくしない」「間を大切にする」という言葉が出てくるように、 アクションより“余白”に感情を込めるタイプの表現が選ばれていた。

だが、テンポや盛り上がりを重視する層にとっては、それが“間延び”や“感情の沈黙”と映った。 特に第1話──デンジとポチタの生活は原作よりさらに静かで、画面には風の音、足音、寝息が漂うだけ。 そこにセリフや感情の起伏が少ないため、「最初から置いていかれた」と感じる人もいた。

「映像は綺麗。でも気持ちが乗れなかった」 「“間”が長すぎて感情が薄れてしまった」

『チェンソーマン』は、デンジの叫びや欲望が世界を突き破るような快感が魅力だった。 にもかかわらず、アニメ版は“叫ばない世界”として描かれた。 その静けさは、ある意味で斬新だったけれど、同時に“作品の魅力を引き算”してしまった側面も否めない。

一方で、この“静けさ”があったからこそ、物語終盤にかけての叫びや涙が際立つという声もある。 つまり、“静の積み重ね”による“動”の引き立て──映画的構造を持ち込んだ演出意図だったとも言える。

たぶん、この作品が問うていたのは、「テンション」ではなく、「余白に感情を読み取れるか?」という問いだったのかもしれない。 ただそれは、読み取る側にも“静けさに向き合う覚悟”が求められる作品だった。

私は、あの沈黙のなかに、逆に叫びが聴こえた気がする。 でもそれは、受け取り手の心が“静か”だったときだけ、なのかもしれない。

2. 不評の理由②──原作の勢いを削いだリアル志向の映像

アニメ『チェンソーマン』は、映像面で非常に高い評価を得ている。 実写映画のようなライティング、圧倒的な空気感、緻密なカメラワーク…。 だが一方で、“原作の勢い”を期待していた層には、その美しさが“物足りなさ”に変わってしまった──そんな“温度のズレ”も確かにあった。

| 映像の方向性 | 映画的リアリズムを重視した、写実的な3DCGと構図演出 |

|---|---|

| 原作との違い | 原作の“過剰で爆発的な勢い”が抑えられ、全体がシックにまとまった |

| 視聴者の感想 | 「綺麗だけど、派手さやテンションが足りない」「ジャンプらしくない」 |

| 構図・演出の特徴 | 動きのリアルさ、色彩の重さ、陰影の深さにより、全体が“沈んだ世界”に見える |

| 意図と考察 | ジャンプ的“快感”より、デンジたちの生きる“現実の苦しさ”を強調する選択 |

アニメ版『チェンソーマン』が採用したのは、徹底的に“リアルに寄せた世界観”。 これはMAPPAの持つ映像技術が遺憾なく発揮された成果でもあるが、 同時に“アニメであることの爆発力”を封じた挑戦でもあった。

原作は、背景も人物もギラついていた。 誇張されたアングル、勢いでごまかす線の太さ、セリフすら破裂音のように飛び出す構成。 そこには“漫画だからできること”の極限が詰まっていた。

だがアニメ版は、あえてその真逆を選んだ。 “飛ばないカメラ”“現実的な重力”“写実的な暴力”。 視点は落ち着き、色はくすみ、動きは計算され尽くしていた。

「迫力がないわけじゃない。でも、ノれない」 「感情のピークで、逆に静かになるのがつらい」

それはたぶん、“静かな絶望”を描くための演出だった。 デンジたちは、空想世界の中で命を賭けてるわけじゃない。 あくまで“この世界のどこかで生きてる人”として描こうとした──それが、あのリアリティの正体だったのだろう。

ただ、それによって生じたのが“観る側の感情のギャップ”。 「チェンソーが暴れるとこ、もっと派手に観たかった」 「血が飛んでも、スカッとしない」 ジャンプ的快感を求める層には、映像が抑えすぎて見えたのも無理はない。

私は、それを「良し悪し」とは言えない。 ただ、アニメ版のこの映像は、“視る覚悟”を観る側にも求めてくる。 単なる消費ではなく、“目撃”としての視聴。

その厳しさに惹かれる人もいれば、疲れてしまう人もいる。 でもどちらも、間違っていない。

美しいものが、いつも“気持ちよく観られるもの”とは限らない。 アニメ『チェンソーマン』のリアリズムは、 たぶん“人間の現実”に踏み込もうとした結果だったと思う。

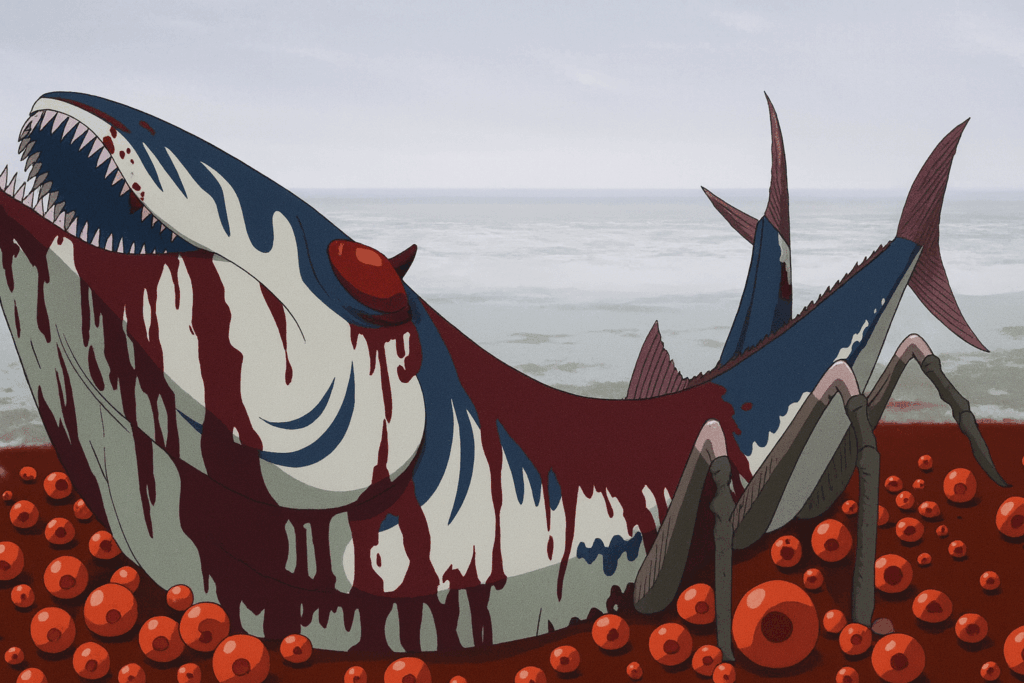

【画像はイメージです】

3. 不評の理由③──デンジのキャラクター性の薄まり

『チェンソーマン』の主人公・デンジは、貧困、孤独、欲望、下心──すべてを“むきだし”にして生きてきた少年。 原作ではその痛々しいまでの率直さと「最低だけど正直」な生き方が、多くの読者の心を掴んだ。 だがアニメ版では、その“とがり”が丸くなってしまった印象を受けた人も多いようだ。

| 原作のデンジ像 | 欲望に正直で、感情をそのまま言葉にする“最低で最高な主人公” |

|---|---|

| アニメでの表現 | 抑制された演技と静かなトーンにより、尖った個性が薄まった |

| キャラへの共感度 | 「何考えてるかわからない」「静かすぎて感情が読み取れない」との声 |

| 視聴者の声 | 「もっとバカで感情的なデンジが好きだった」「優等生っぽくて違和感があった」 |

| 演出意図の仮説 | “等身大の少年”として見せたかった可能性/あえてリアル路線での人間化 |

原作デンジは、バカみたいに真っ直ぐで、痛いくらい正直で、たぶんちょっと下品で…でも“だからこそ人間”だった。 だけどアニメ版は、どこかお行儀よくなってしまったデンジを描いてしまった気がする。

これは、演技トーン・セリフの間・演出方針──すべてが“静かな空気”に統一されていたことが影響しているように思う。 デンジの「胸揉みてぇ!」という発言すら、どこか照れながら発しているような空気感で、 原作の「ギリギリを振り切る恥知らずさ」が、表現として抑えられてしまった。

その結果、デンジの最大の魅力である「最低なこと言ってるのに、なぜか泣ける」という感情のギャップが、 アニメ版では“ただの変な人”に見えてしまう瞬間があった。

「バカっぽさが足りなかった」 「本音で生きてる感じがしない」 「原作では“痛みのある笑い”があったのに…」

もちろん、声優・戸谷菊之介さんの演技は繊細で美しく、 “等身大の少年としてのデンジ”を成立させる力があった。 だが、“痛みをさらけ出す暴れん坊”としてのデンジは、 演出全体のトーンに“静かに沈んでしまった”のかもしれない。

私には、こう思えてならなかった。 アニメの中のデンジは、「夢を語ること」すら遠慮してるように見えた。 でも原作の彼は、バカで情けなくて、でも夢を叫ぶことで人を救ってた。

その違いは、もしかしたら“作品が観ている世界の広さ”かもしれない。 アニメ版のデンジは、自分のために生きていた。 原作のデンジは、誰にも届かなくても、叫びたかった。

どちらが正解かはわからない。 でも私はやっぱり、叫ぶことでしか伝えられない感情があると信じてる。

4. 不評の理由④──テンポ感の違和感と間延びする構成

アニメ『チェンソーマン』には、ストーリーそのものに対する不満よりも、 “流れ方”や“展開の速度”に対する違和感が数多く寄せられた。

それは「遅い」という単純な話ではなく── “間の使い方”や“シーンの尺配分”など、演出上のリズムが、“視聴者の感情”とズレてしまっていたという問題。 この章では、なぜテンポに“違和感”が生まれたのか、その理由を丁寧に紐解いていく。

| テンポの特徴 | “間”を大切にした抑制的な展開設計。日常シーンに長尺を割く構成。 |

|---|---|

| 原作との比較 | 原作はテンポが早く、台詞・展開・ギャグの密度が高いのが特徴 |

| 違和感の発生源 | “静けさ”が多用されすぎて緩急が消失。視聴者の集中が持続しにくくなった |

| 視聴者の声 | 「原作だと一瞬で読めたシーンが、ずっと続いてる…」「テンポが合わない」 |

| 演出の狙い | “日常の重さ”や“虚無感”を描くため、あえてスローペースに設計された可能性 |

原作『チェンソーマン』は、極めてテンポの良い漫画だ。 見開きで爆発、次のページで急展開、セリフも余白も大胆に使われて、まるで読者を“振り回すような疾走感”があった。

だがアニメ版は、真逆の道を歩いた。 展開の“間”を引き伸ばし、1つ1つの出来事に“時間”を与える構成。 それは“丁寧”とも言える一方で、視聴者の感情が“間”に置いてけぼりにされるリスクを孕んでいた。

「とにかくゆっくり進むから、集中が途切れる」 「音がなくなる時間が長すぎて不安になる」 「原作の“ギャグの勢い”が全部流れちゃってる」

特に指摘されたのが、“戦闘以外の時間”の描き方。 例えば、デンジがパンをかじる時間、目を細めて寝転ぶ時間、 アキが煙草に火をつけてから吸い込むまでの時間── それらがすべて“リアル”だけれど、「アニメに期待していた速度」とはかけ離れていた。

しかも、その“ゆっくりさ”が毎話続くことで、 テンポの“緩急”が消え、全体が“のっぺり”とした印象になってしまった。

原作では、緊迫したシーンのあとにギャグが入り、ギャグのあとに死が訪れる。 その落差が読者の感情をジェットコースターのように動かしていた。

しかしアニメでは、ギャグパートも戦闘も、どこか同じテンションで進んでしまう。 その結果、「全部が同じ温度で、記憶に残りづらい」という指摘も生まれた。

ただし、ここにも“制作者の思想”が透けて見える。 このテンポ感は、たぶん「作品を“消費”させないため」の意図だったのかもしれない。

視聴者が「次!次!」と早送りで観るのではなく、 “沈黙”に耐え、“空気”を噛みしめ、“違和感”と向き合う時間を強いる。

それって、エンタメとしては挑戦的すぎるけど、 「アニメを使って、“感情の滞在時間”をつくる」という試みでもあったように思える。

私は正直、最初はそのテンポに馴染めなかった。 でもある回を境に、テンポの“遅さ”が、“感情の濃さ”に変わった瞬間があった。

たぶん、『チェンソーマン』のアニメ版は、 “息継ぎできないスピード”を捨てた代わりに、 “何も起きない時間の中にある、やるせなさ”を大切にしたんだと思う。

それが“間延び”と受け取られてしまったのは、悲しくもあるけど── でも、あの無音の中には、確かに何かが残ってた。

▼(チラッと観て休憩)【“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” – Main Trailer/劇場版『チェンソーマン レゼ篇』本予告】

5. 不評の理由⑤──バトルシーンの迫力不足

『チェンソーマン』といえば、破壊と暴力、流血と衝動の連続── 原作はその“異常なまでの勢い”と“絵の爆発力”によって、読者の脳をバグらせてきた。

だが、アニメ版を観た視聴者の中には、こう呟く人もいた。 「バトルなのに、なぜか“静か”なんだよな…」

今回は、“なぜ迫力が足りないと感じられてしまったのか”を、 演出・カメラ・演技・音響の視点から丁寧にほどいていく。

| 原作の魅力 | 手描きの爆発力、誇張された構図、躍動感のある破壊描写 |

|---|---|

| アニメ版の印象 | リアルさ重視で重量感はあるが、“動き”の速さや破綻が控えめ |

| 視聴者の反応 | 「バトルシーンが淡々としてる」「迫力というより重たい」 |

| 演出の特性 | 写実的なカメラワークで戦闘を“観察”するような構成に |

| 意図の考察 | 戦闘を“熱狂”ではなく“暴力の虚しさ”として描こうとした可能性 |

原作の戦闘は、もはや“戦い”というより“崩壊”。 ページがぐちゃぐちゃになりそうな線、背景も敵も吹き飛ぶほどの勢い、 そして“何が起きてるのかわからないのに気持ちいい”あの感覚──

だが、アニメ版はそれを、“見えるように描く”ことを選んだ。 カメラは手ぶれせず、被写体を丁寧に追い、動きはすべて計算され尽くしている。

もちろん、それは高度な技術だ。 でも、その“丁寧さ”が、逆に“興奮”を削いでしまった。

「リアルだけど、心が動かない」 「チェンソー回してるのに、テンションが上がらない」

また、音響の静かさも影響している。 原作では“血が飛ぶ音”すら聞こえてきそうなコマがあるが、 アニメでは逆に“音を削る”ことで、静謐な雰囲気が漂う。

その結果、戦闘が“爽快”ではなく“重苦しい”ものとして描かれてしまった。 それは“戦いの虚しさ”を描く意図だったのかもしれないが──

視聴者は、原作で得られた“何も考えずに叫べる瞬間”を、 どこかで求めていた気がする。

アニメ版『チェンソーマン』は、たしかに美しかった。 だけど、原作のように“荒れ狂う感情”が飛び出してくるような戦闘は、 少なかったように思う。

私は、デンジのチェンソーが“武器”じゃなくて、 「感情の代わりに叫んでくれる装置」だと思ってる。

だから、その音が静かだった時── デンジは叫びたかったのに、叫べなかったように感じてしまった。

アニメの美しさが、その“怒り”を閉じ込めてしまったのだとしたら、 それは少し、もったいないことだったかもしれない。

ここから先は、『チェンソーマン』がもっとわかるようになる“鍵”が隠れてた場所── 気づけると、ちょっと作品の見え方が変わるかもしれないから、最後までしっかり刮目してね

6. 物語序盤「デンジとポチタの契約」が持つ意味

『チェンソーマン』の物語は、“終わり”から始まる。 父を亡くし、借金を背負い、名前も希望も持てないまま、 「ただ生きているだけ」のデンジと、ポチタとの日常── この絶望の底で交わされた“契約”こそが、すべての始まりだった。

アニメでもこのシーンは第1話で丁寧に描かれたが、 ここには“命を救う”という単なる構図ではなく、 「心が救われた瞬間」が、静かに込められていた。

| 契約の内容 | ポチタがデンジの心臓となる代わりに、“デンジの夢”を見せてもらう |

|---|---|

| 象徴するもの | “助け合い”ではなく、“存在を託し合う”ことの純粋さ |

| 視聴者の解釈 | 「相棒のようで家族」「唯一無二の関係が切ない」 |

| 演出の印象 | 静けさと余白の中で“命の重み”が感じられる演出 |

| 感情的意味合い | 「死なせない」ではなく「生きていてほしい」という、願いの継承 |

この契約には、ジャンプ的な「力を得る代償」的構造とは違う、 もっとやさしくて、もっと痛い願いが込められている。

ポチタは、命令されて力を貸したんじゃない。 「君の夢を見せてね」──そう言って、デンジの胸に入っていった。

それは、“契約”というより、 「あなたの世界を、これからも一緒に見たい」という、 共犯的な祈りに近い。

「ポチタがいるから、デンジは生き延びた」 「でも実際には、“見てほしい”のはデンジのほうだった気がする」

アニメ版では、このシーンに大胆な演出は加えられていない。 だからこそ、逆に“静かすぎるこの時間”が、ポチタの存在の温度を引き立てていた。

一緒に寝て、一緒にパンを分け合って、 何もないけど、「おはよう」と言える朝があって。 デンジの人生にとって、“初めて誰かと共有できた日常”が、 ポチタとの時間だった。

私はこの契約を、“命の契約”というより、 “心を託されたことの証”だと思ってる。

「お前の夢、見せてくれよ」──この言葉は、 生きろとか、戦えとか、そういう命令ではなく、 “お前の人生を、ちゃんと見届けたい”っていう、 あまりにもやさしい、でも重すぎるひとことだった。

この関係が物語の序盤に据えられていたことは、 『チェンソーマン』という作品が、 ただの“バトルジャンプ”じゃないという証明でもある。

契約の言葉のあと、デンジはチェンソーマンとして蘇る。 でも、それは“強くなった”というより、 “ひとりじゃなくなった”ことの象徴なんだと思う。

だから、最初の戦闘シーンが、 あんなにも血だらけで、叫んでいて、でもどこか泣ける。 ポチタの「夢を見せてね」が、ずっと背景で鳴ってるような気がした。

7. マキマの謎めいた存在感とストーリーの伏線

マキマという存在は、“説明されるキャラ”ではない。 登場した瞬間から、視聴者は無意識に“違和感”を抱えていた── なのに、なぜか目が離せない。

それは、彼女の「優しさ」が、どこか“計算”めいていたから。 そしてその“謎”こそが、物語全体に張り巡らされた伏線の起点でもあった。

| 初登場の印象 | 微笑みと支配が同居する“得体の知れなさ” |

|---|---|

| デンジとの関係 | 救済と依存が入り混じった主従構造 |

| 台詞の伏線 | 「私の犬になって」など、支配性を感じさせる言葉が随所に |

| 視聴者の反応 | 「怖いのに好き」「優しさが逆に怖い」 |

| 物語上の役割 | “敵味方”ではなく、“概念的な存在”として物語を操作 |

マキマは、デンジにとって“初めてのあこがれ”だった。 自分を名前で呼んでくれて、手を握ってくれて、ご飯をくれて。 でもその優しさの下には、「選ばれた理由」が隠れている。

「デンジくんは特別だよ」 「君の夢、叶えてあげる」

その言葉は、ポチタの「夢を見せてね」とは真逆。 ポチタは“共に見る”けれど、マキマは“叶えてあげる”と言う。

それは上下関係であり、支配の構造。 そして、そう言われるたびに、デンジは“うれしそうな顔”をする。

私はそれが、いちばん苦しかった。

だって、彼は「ありがとう」より「捨てないでくれてありがとう」に近い目をしていたから。 マキマの存在は、デンジにとって“救い”じゃなくて、“拒絶されない象徴”だった。

アニメでも、マキマは終始“完璧な大人”のように描かれる。 その目は細く、声は穏やかで、微笑みは崩れない。 でも視聴者は、その背後に“何かを隠してる音”を、ずっと感じていた。

「いい子にしてね」「私の言うこと聞いてね」 その台詞たちは、どこか催眠めいていて、 視聴者までもが“支配されていく”ような感覚すらあった。

この演出は明らかに意図的だと思う。 マキマの存在は、視聴者の中で「理解できない」という感情を生む。 そしてその違和感が、回を追うごとに伏線として積み重なっていく。

たとえば──

- 彼女だけが“死を恐れていないように見える”演出

- セリフが極端に少なく、代わりに“間”が多いカット

- 他者との関係が常に“一方通行”であること

これらすべてが、“マキマという存在が異質である”ことの前振りになっている。

彼女の正体が明かされるのは、もっと後の展開だ。 でも、アニメの序盤から私たちは、「この人は人間じゃないかもしれない」と、 直感していた気がする。

それは、セリフや見た目ではなく、“空気の異物感”によって伝えられていた。

『チェンソーマン』のアニメは、この“違和感の美学”を極限まで引き延ばした。 だからマキマのシーンは、セリフよりも「黙っている時間」が印象に残る。

そしてそれが──「何かがおかしい」と感じさせる伏線として、 ゆっくり、でも確実に、物語全体を蝕んでいく。

マキマはただの“敵”ではない。 彼女は物語そのものの裏側──「支配」というテーマを背負う存在。

だからこそ、怖くて、美しくて、目を逸らせない。

【画像はイメージです】

8. レゼ編に繋がる伏線とアニメでの扱われ方

『チェンソーマン』アニメ1期のラストに差し込まれた、 たった数カットの“伏線”──その中に、次の章のすべてが宿っていた。

ラストの雨、煙草、あの後ろ姿。 視聴者の多くが「もしかして…」と感じたその直感は、きっと正しかった。

アニメ1期の最終話で描かれたのは、 原作ファンにとっては“確信”、未読視聴者にとっては“謎の始まり”。 そしてその正体は──レゼだった。

| アニメでの伏線演出 | 雨の夜に佇む女性の後ろ姿、駅、煙草など象徴的カット |

|---|---|

| 原作ファンの気づき | 髪型・服装・場所の一致から「レゼ登場」と確信 |

| 未読視聴者の反応 | 「誰?」「続きがあるの?」「謎の予告…」と話題に |

| 演出的意義 | “終わりではなく、始まり”の予感を漂わせる余韻演出 |

| シリーズ構成的伏線 | 「日常に潜む危機」「愛に似た罠」の提示 |

レゼ編は、デンジが初めて“普通の恋”に触れる物語でもある。 だからこそ、この終わり方は「静かな始まり」として、とても美しかった。

「君、学校行ったことある?」 「私と一緒に、逃げようよ」

──レゼの台詞はまだ登場していないのに、 観た人の中に、もうその声が聞こえてくるような演出だった。

アニメでは、あえて名乗らせない。顔もはっきり見せない。 それが“予告”ではなく、“次の物語の気配”として機能していた。

私はこの演出に、すごく“信頼”を感じた。

ネタバレ的な“引き”ではなく、 「あなたは気づいたかもしれないけど、言わないでおくね」っていう、 原作と視聴者の“静かな共犯関係”。

そして、何より象徴的だったのが、 「雨」というモチーフ。

- デンジとレゼが出会うのも雨の中

- 最終回のカットも雨、駅、ひとり

- その天気が、心の“湿度”を表していた

レゼ編は、ただの“バトル編”ではない。 “普通”という概念を手にしようとするデンジと、 “普通”を夢見てしまったレゼの、どこにも逃げられない感情劇だ。

アニメ1期は、その予告をたった数秒で描いてしまった。 でもその数秒が、ずっと心に残る。

“また次の傷が始まる”── そうわかっていても、あの後ろ姿をもう一度見たいと思ってしまう。

それがレゼ。 それが次の物語の温度。

9. 最終話の演出と次シーズンへの期待点

最終話って、“終わり”よりも“余韻”を残すものだと思う。

『チェンソーマン』アニメ1期の最終話は、まさにそんなエピローグだった。 激しい戦闘の果てに待っていたのは、静けさと、少しだけ笑える会話。 その選択が、むしろ一番“物語”だった。

「あれ、終わった?」と感じた人もいれば、 「ここで切るの、優しすぎる…」と感じた人もいたと思う。

| 最終話の印象 | 激戦のあとに訪れた、日常の“回復と静けさ” |

|---|---|

| アニメならではの演出 | 照明・背景音・セリフ間の“間”を大切にした映像詩的構成 |

| ラストカットの意味 | 「レゼの登場を示唆」しつつも、明言はせず余韻を重視 |

| 視聴者の声 | 「ここで切るの好き」「物語が続いてる感じがした」など |

| 次シーズンへの期待 | レゼ編の深い人間描写、テンポ・構成のブラッシュアップへの期待高まる |

私は最終話を観終わった後、 なぜか「ホッとした」と思った。

もちろん戦いは終わっていないし、マキマの正体も不明のまま。 でも、アキとパワーとデンジが、一緒に朝ごはんを食べるシーンが描かれたことで、 視聴者にとっても“心の定位置”ができたような気がした。

「うるさい」「おかわり!」 ──こんな日常が、ずっと続けばいいのに。

そう思わせた数分間は、アニメ版が最後に見せてくれた、 “物語の居場所”だった。

そして、ラストのあの後ろ姿── レゼの伏線がひとつ、そっと差し込まれた。

その余韻は、「続きはすぐ来るよ」ではなく、 「ちゃんと見届けてね」と言われているようなやさしい圧だった。

アニメ2期では、レゼ編における“恋と欺瞞”の描写、 そしてデンジが“普通”を求めて傷ついていく過程が、より丁寧に描かれることが期待されている。

- キャラクターの内面描写がどれだけ深く掘り下げられるか

- 静と動のバランスがどう変わるか

- 日常の中に潜む“怖さ”をどう描くのか

とくにレゼというキャラは、“人間味”と“狂気”が交差する難しい存在。 演出や声のニュアンスひとつで、全体の印象がガラリと変わる。

1期を観て、「アニメらしくない」「映画っぽすぎる」と感じた人もいたかもしれない。 でも私は、その“違和感”がレゼ編のための前振りだったとも思う。

だから──次シーズンでは、“静かな爆弾”がどう炸裂するか。 静けさの先にある、感情の地雷を、どう踏ませてくれるのか。

期待してる。 でも、ちょっと怖い。 だってそれは、きっと“見なかったことにしたい回”になるから。

【画像はイメージです】

記事全体まとめ表:『チェンソーマン』アニメが残した、感情の余韻

| 項目 | 要点 |

|---|---|

| 演出の“静かすぎる”トーン | 原作の激しさに比べて静謐な演出。好き嫌いが分かれた |

| リアル志向の映像 | アニメらしさよりも実写的演出で、“熱量の抑制”と感じた声も |

| デンジのキャラクター性 | 狂気・愚かさ・純粋さの表現が薄まり、感情移入しにくくなった |

| テンポの違和感 | 間延び感と編集の緩さがあり、「退屈」と感じる視聴者も |

| バトルシーンの抑制 | ダイナミズムやカメラワークが控えめで、盛り上がりに欠けた印象 |

| デンジとポチタの契約 | 原作での“感情の根っこ”がアニメでやや簡略化された |

| マキマの存在感 | 謎と恐怖のバランスは絶妙だったが、視線誘導の演出は控えめ |

| レゼ編の伏線 | 終盤でさりげなく提示。未読視聴者には謎、原作勢には“確信” |

| 最終話の構成 | 戦いから日常への転換が優しく、視聴者の“心の定位置”になった |

| 次シーズンへの期待 | レゼの人間味、恋と欺瞞、そして感情爆発の描写に注目が集まる |

本記事まとめ:その違和感は、きっと“余白”のかたちだった

『チェンソーマン』のアニメは、「ひどい」という評価と、「挑戦的だった」という感想の狭間にいた。 でもその真ん中には、きっと“言葉にできない違和感”があったんだと思う。

テンポの問題、演出のリアル志向、キャラクター性の描かれ方── どれも「惜しい」と言われたけれど、 裏を返せば「これからの可能性」を期待されていたともいえる。

視聴者が“ひどい”と感じた背景には、 「もっとこうしてほしかった」という気持ちがあって、 それはつまり、この作品を“好きになりたかった”証でもある。

| アニメ『チェンソーマン』の評価 | 演出・テンポ・キャラ描写に賛否あり。「挑戦的すぎた」との声も |

|---|---|

| 主な不評点 | 静かすぎるトーン、テンポの違和感、デンジのキャラ薄れ、バトル演出の抑制 |

| 原作とのギャップ | 勢いや“漫画的熱量”が抑えられた印象。映像作品として別ベクトル |

| ポジティブな視点 | 映画的演出の美しさ、伏線描写の繊細さ、次章への含みの深さ |

| 次シーズンへの期待 | レゼ編での感情描写、テンポ改善、視聴者との“共犯感”の回復 |

たぶん、完璧なアニメ化じゃなかった。 でも、「傷ごと、残るアニメ」にはなってたと思う。

私にとって『チェンソーマン』アニメ1期は、 「ここがよかった!」よりも、 「なんか、引っかかってる…」っていう場所が多かった。

でもそれって、すごく愛しい違和感。

完璧じゃないから、次が楽しみになる。 足りなかったから、もっと知りたくなる。

きっとあの最終話は、 “まだここにいるよ”って声にならないメッセージだったのかもしれない。

そして私たちは、 そのメッセージを受け取ったからこそ──

「次、ちゃんと観よう」って思えているのかもしれない。

▼『チェンソーマン』特集記事一覧はこちら

チェンソーマンの考察・時系列解説・キャラクター紹介・映画化情報など、深く濃密な情報をまとめた特集カテゴリです。

原作ファン・アニメ視聴者ともに楽しめる高品質な情報を随時更新中。

- アニメ『チェンソーマン』が「ひどい」と言われたのは、演出やキャラ描写の温度差にあった

- 静謐な演出と“リアル志向”は、熱量を求める原作ファンとのギャップを生んだ

- デンジのキャラ性が薄れたことで、共感や没入感に欠けたという声が多数

- 原作の持つ“エモーションの爆発”が、アニメでは抑制的に描かれた

- 最終話では“伏線”と“感情の予感”が丁寧に仕込まれていた

- レゼ編に繋がる静かな種まきと、次シーズンへの“心の準備”が描かれていた

- しくじりの中に光る余白と、“伝わらなかった何か”を今こそ見直すべきかもしれない

コメント