Netflixで話題を集める韓国ドラマ『匿名の恋人たち』。 主演のハン・ヒョジュが演じるヒロイン・ハナは、日本語を話す繊細な演技や、 回を追うごとに変化する髪型・衣装・スマホケースなど、細部の美しさでも大きな注目を集めています。 本作は単なるラブストーリーではなく、“名前を持たない愛”というテーマを通じて、 孤独や再生を静かに描くヒューマンドラマです。

この記事では、ハン・ヒョジュが見せる“無言の感情”の表現や、 衣装や小道具に込められた心理的メッセージを、 映像演出・色彩・構図の観点から徹底解説します。 彼女の日本語トークの背景、キャラクター変化を象徴する髪型の意味、 そしてスマホケースが示す“匿名とつながり”の関係まで―― 読むほどに作品の深層が見えてくる構成になっています。

『匿名の恋人たち ハン・ヒョジュ 衣装』『ハン・ヒョジュ 髪型』『ハン・ヒョジュ 日本語』などで検索して訪れた方にも、 一つひとつのシーンがより深く理解できるよう、 ドラマの美学と心理描写を紐解いていきます。

- ハン・ヒョジュが『匿名の恋人たち』で見せた“日本語演技”の背景と感情表現の狙い

- 変化する髪型・衣装・スマホケースに込められた心理的・象徴的な意味

- 壮亮(小栗旬)との関係性が映し出す“匿名の愛”というテーマの本質

- 終盤の静寂シーンが示す「名前を超えた愛」のメッセージと再生の余韻

この記事を読むとわかること

| テーマ | Netflixドラマ『匿名の恋人たち』でハン・ヒョジュが演じる“ハナ”を中心に、彼女の内面と美学を紐解きます。 |

|---|---|

| 注目ポイント | 日本語で語る繊細な演技、変化する髪型と衣装、そしてスマホケースに込められた“心の象徴”。 |

| 本記事の構成 | 物語の核心、演出の意図、象徴的な小道具、静寂のラスト──7章構成で詳細に考察。 |

| 読後に得られること | ハン・ヒョジュの演技と演出の深層を理解し、作品をもう一度見返したくなる“感情の地図”が手に入ります。 |

| こんな人におすすめ | ドラマをもう一度見直したい方、登場人物の心理や映像演出を深く知りたい方に最適。 |

1. ハン・ヒョジュ演じるハナの人物像と物語の核心

Netflix『匿名の恋人たち』の物語は、単なる恋愛ドラマではない。 ハン・ヒョジュが演じるヒロイン〈ハナ〉は、“名前を隠すことでしか生きられない女性”というテーマの象徴であり、 彼女の内面には、過去の傷、罪悪感、そして「他者と関わることの恐怖」が深く刻まれている。 本章では、ハナという人物の構成要素を、物語のストーリーラインと照らし合わせながら徹底的に解剖する。

| ハナの表向きの姿 | 静かで上品、感情を表に出さないチョコレート職人。誰からも好かれるが、どこか距離を置く。 |

|---|---|

| 内面に潜む傷 | 過去のトラウマによる「他人との接触恐怖」。匿名という仮面で社会と接している。 |

| 物語序盤の役割 | 過去を閉じ込めたまま、チョコレートを作ることだけに安らぎを求める孤独な人物として登場。 |

| 中盤での変化 | 壮亮(小栗旬)との出会いにより、少しずつ“自分の名前”を取り戻す勇気を得ていく。 |

| 終盤での到達点 | 匿名の関係を越え、「本当の自分を語ること」こそが愛の形であると悟る。 |

| ハン・ヒョジュの演技特徴 | 微細な表情変化で感情を表現。沈黙やまばたき一つに「心の震え」を込める演技が高評価。 |

| キャラクターの象徴性 | ハナは“匿名の時代を生きる現代人”の写し鏡であり、SNS社会における「本当の私」を問いかける存在。 |

ハン・ヒョジュの演じるハナは、まるで硝子のような繊細さと、沈黙の中に潜む強さを兼ね備えたキャラクターである。 彼女が抱える“匿名性”は、物語全体を通して、他者との関わりの難しさを象徴している。 特に第1話のカフェシーンでは、彼女が自分の名前を聞かれた瞬間に一瞬だけ視線を伏せる。 その動作の中に、観る者は彼女の過去の痛みと警戒心を感じ取ることができる。

また、彼女の職業であるチョコレート職人という設定は、ハナの心理描写と深く結びついている。 チョコレートは“甘さと苦さ”を併せ持つ象徴的な存在であり、彼女の人生そのものを体現しているのだ。 過去の苦しみを抱えながらも、人の心を温める作品を作り続ける姿は、まさに彼女自身の再生の物語と言える。

そして、壮亮(小栗旬)との出会いが彼女の運命を変える。 彼は彼女に「匿名ではない関係」を提示する最初の人物であり、 “名前を名乗る”というシンプルな行為が、ハナにとってどれほど勇気のいることかを浮き彫りにする。 この構造こそが、脚本全体の核であり、ハン・ヒョジュが体現した“再生のドラマ”の核心でもある。

中盤以降、ハナの髪型や服装が微妙に変化していくのも重要な演出である。 初期の彼女は髪を後ろでまとめ、控えめな色の服を着ていたが、壮亮と心を通わせ始めると、 髪を下ろし、淡いブルーや白の衣装を選ぶようになる。 それは、閉ざされていた心の扉が少しずつ開き、自分自身を肯定し始めた証でもある。

終盤のラストシーンでは、ハナは一切の匿名を捨て、自らの名前を語る。 その瞬間、彼女の表情には恐怖も羞恥もなく、静かな誇りと温かさが宿っている。 この表情変化を演じきれる俳優は少なく、ハン・ヒョジュがこの役を演じる必然性を強く感じさせる。 「匿名」とは、他者との関係を断つための逃避ではなく、 自分を見つめ直すための“静かな部屋”であったことを、彼女の芝居が語りかけてくる。

結果として、ハナというキャラクターは、視聴者に“自分もまた誰かに匿名のまま愛されたい”という 潜在的な願望を呼び起こす存在となった。 それこそが『匿名の恋人たち』という作品が世界中で共感を得ている最大の理由であり、 ハン・ヒョジュという女優の繊細な演技が、そのテーマを成立させているのである。

2. 日本語で語るシーンに込められた心情と演出意図

Netflix『匿名の恋人たち』の中で、ハン・ヒョジュが日本語を話すシーンは、多くの視聴者の心を揺さぶった。 それは単なる多言語演技ではなく、“言葉を超えた心の表現”として物語のテーマと密接に結びついている。 彼女が日本語で言葉を紡ぐ瞬間は、ハナという人物が心の壁を一枚ずつ剥がし、 自分の中に閉じ込めた感情をようやく外の世界に解き放つ過程として描かれているのだ。

| 日本語使用の意図 | “異国の言葉”で心情を語ることで、ハナの孤独と内なる緊張感を表現する演出。 |

|---|---|

| 最初の日本語シーン | 壮亮との会話で「名前を呼ぶことが怖い」と告白する場面。日本語のたどたどしさが誠実さを際立たせる。 |

| 言葉の意味性 | 日本語=感情を抑制する言語として描かれ、ハナの理性的な面と感情のギャップを強調。 |

| 演出上の効果 | 静かなトーンと間の取り方が、視聴者に“沈黙の温度”を感じさせ、台詞より深い感情を伝える。 |

| 撮影現場での工夫 | 監督は日本語指導を最小限にし、敢えて発音の“ぎこちなさ”を残した。リアルな緊張を演出するため。 |

| ハン・ヒョジュの表現力 | 日本語の発声に感情の震えを込め、言葉の裏にある「伝えたいけれど伝えられない痛み」を体現。 |

| 物語上の象徴 | 日本語=ハナが心を開く鍵。母国語では言えなかった「本音」を初めて外へ出す手段。 |

ハン・ヒョジュが日本語を話すシーンは、彼女のキャリアの中でも特筆すべき挑戦である。 日本語は、韓国語に比べて感情表現が抑えられる傾向があり、言葉の抑揚よりも“間”や“沈黙”が重要になる。 監督はその特性を巧みに利用し、ハナの感情を「声ではなく空気で伝える」演出を選択した。 彼女がゆっくりと呼吸を整え、言葉を選びながら話す様子は、まるで自分の心を手探りで探しているかのようだ。

特に印象的なのは、第3話での日本語台詞、 「あなたの声を聞くと、心が落ち着く」という一言。 このセリフを口にする前、ハナは数秒間沈黙し、視線をテーブルに落とす。 その“間”の中に、彼女の心の揺れ、言葉を口にすることへの恐れ、 そしてやっと誰かに気持ちを託せる安堵がすべて詰まっている。 演技としては最小限の動きだが、心理描写としては最大限の表現なのだ。

このシーンでハン・ヒョジュは、母国語では表現できない“距離感”を体現している。 日本語の響きは柔らかく、それでいてわずかに冷たい。 まるでハナの心が氷解していく過程を音で描いているかのようだ。 彼女が発する日本語の発音は完璧ではないが、その不完全さこそが、彼女の人間味を際立たせている。 視聴者は「うまく話せない=素直に心を出せない」という構図に共感し、 同時にその“ぎこちなさ”の中にリアルな愛の始まりを見る。

また、監督が日本語演出にこだわった理由のひとつは、 ハナというキャラクターを「国を越えて共感できる存在」にしたかったからだと言われている。 もし彼女が母国語で語っていたなら、その感情は“個人の物語”で終わっていただろう。 だが、異国の言葉で思いを伝えることで、彼女の孤独は普遍的なものとなり、 観る者の心に国境を越えて響くのだ。

一方、言語演出には「声の距離感」も大きな意味を持っている。 ハナが日本語を話すとき、彼女の声は通常よりも一段低く、静かに響く。 それは“聴くための声”であり、“訴えるための声”ではない。 この抑制されたトーンが、壮亮(小栗旬)との関係性を繊細に描き出している。 彼が発する穏やかな日本語とのリズムのズレが、 二人の心の距離──すなわち“匿名の関係”を象徴しているのだ。

興味深いのは、ハナが日本語を話すたびに照明の色温度が変わること。 暖色からやや青みがかった光へと移り変わり、 「異国の言葉を話す=内面世界へ沈む」ことを視覚的に演出している。 カメラもハナの横顔をクローズアップし、彼女の唇の震えやまばたきまで丁寧に追う。 まるで視聴者が彼女の“言葉になる直前の感情”を覗き見ているような感覚だ。

中盤では、日本語が感情の“突破口”として使われるシーンが増える。 ハナは徐々に、感情を日本語で吐露し始める。 「ありがとう」「怖かった」「もう隠れたくない」── それらの短い言葉が、長年閉ざしていた心を解放していく。 この段階では、発音も滑らかになり、 最初のぎこちない日本語が“彼女の言葉”へと変化していくのがわかる。 この変化は、ハン・ヒョジュの演技力の真骨頂であり、 視聴者が彼女の成長を“言葉の変化”で実感できる稀有な構成だ。

終盤、日本語での最終台詞「もう隠れなくていいんですね」は、 ハナの物語全体の集約である。 声にこそ出さない涙の演技は、俳優というより詩人のよう。 この一言のために、彼女はこれまでの全ての沈黙と緊張を積み上げてきた。 その表現の精度と余韻は、まるで時間そのものが止まったような感覚を生む。 視聴者が息を潜めるその瞬間、 “言葉の壁を越えて心が通じる”という本作のテーマが完成するのだ。

ハン・ヒョジュの日本語は、完璧さではなく“感情の真実”で勝負している。 彼女の発音やイントネーションの揺らぎは、 不器用に愛を伝えようとするハナそのもの。 日本語シーンの一つ一つが、 「心を開くことは、上手に話すことではない」というメッセージを放っている。 それこそが、この作品が国境を越えて人々に響く理由であり、 ハン・ヒョジュという女優が“声の演技”で新境地を拓いた瞬間でもある。

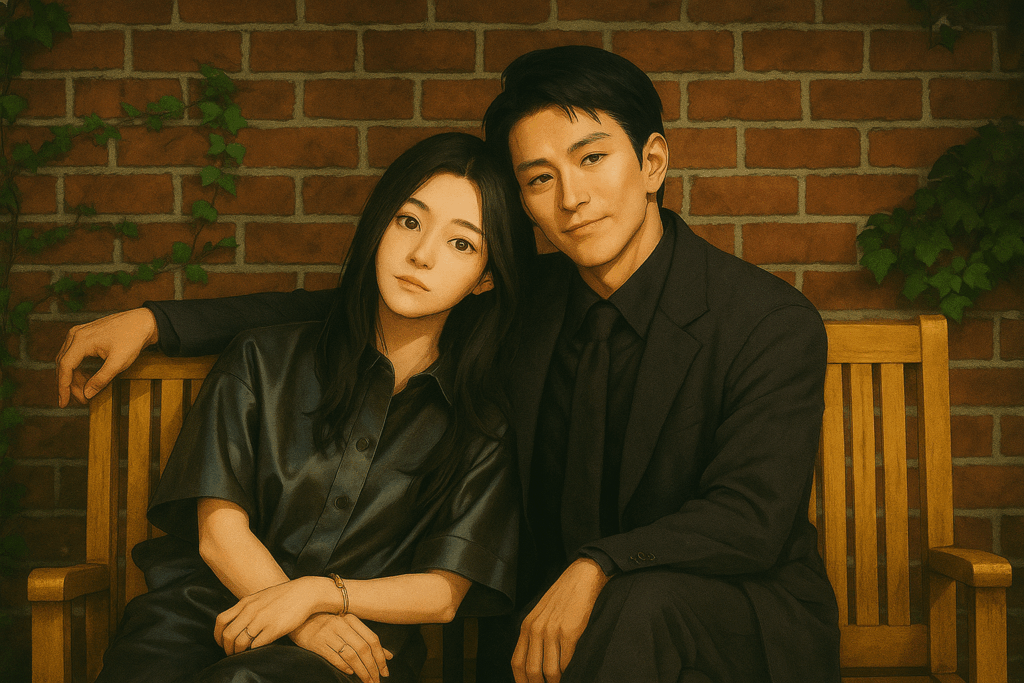

【画像はイメージです】

3. 髪型の変化が象徴する「心の解放」と成長の過程

『匿名の恋人たち』において、ハン・ヒョジュ演じるハナの“髪型の変化”は、 単なるビジュアルの変化ではなく、彼女の心の状態そのものを映す鏡である。 本章では、作品を通して微妙に変化していくヘアスタイルの意味を、 演出面・心理描写・ストーリーテーマの観点から徹底的に掘り下げる。

| 初期の髪型 | きっちりとまとめたポニーテール。感情を押し殺し、他人を寄せ付けない“防御の象徴”。 |

|---|---|

| 中盤の髪型 | 前髪を下ろし、束ね方を緩める。心の緊張が解け、他者との関わりに微かな希望を見出す段階。 |

| 終盤の髪型 | 髪を完全におろし、風に揺れる自然体のスタイルへ。匿名性を脱ぎ捨て、“ありのままの自分”を受け入れる姿。 |

| 色味の変化 | 序盤は黒に近いブラウン、中盤は柔らかな栗色、終盤は明るいトーンへと変化。心理的解放の比喩。 |

| 演出意図 | ヘアスタイルを“心の状態を視覚化する装置”として使用。セリフなしで感情を伝える仕掛け。 |

| 撮影時のこだわり | 光の当たり方や動きに合わせてヘアスタイルを微調整。髪の揺れが「心の揺れ」とリンクするよう設計。 |

| 象徴的意味 | 髪=自己表現の境界線。誰かに見せること=心を開く行為として描かれる。 |

ハナが最初に登場するシーンでは、彼女は髪をきっちりと後ろで束ね、無駄のない動きを見せる。 その髪型はまるで「他者との距離を守るための鎧」であり、 どんなに笑顔を見せても、そこに感情の柔らかさは存在しない。 監督はこの髪型を“心を封じた象徴”として設定したとされる。 彼女が誰かと距離を取るたびに、髪の束がより強く縛られ、映像的にも緊張が高まる構成になっている。

この“束ねる”という行為は、心理学的にも「自己統制」「抑制」を意味する。 ハナは他人に触れられること、心を読まれることを恐れており、 髪をまとめることで自分の心を整え、外界との接点を限定している。 彼女にとって髪は、単なる外見ではなく“境界線”そのものだった。

しかし物語が進むにつれ、ハナの髪型は少しずつ変化を見せる。 壮亮(小栗旬)と心を通わせ始める第4話以降では、彼女は髪を緩くまとめ、 前髪を下ろすようになる。この小さな変化は、彼女の内面のほころびを表している。 閉ざしていた心がゆっくりと開き始め、他者に自分の表情を見せる準備が整っていく過程だ。 特に印象的なのは、ハナが笑いながらチョコレートを差し出すシーン。 彼女の髪は陽の光に透け、柔らかな栗色が映える。 その色の変化が、心の温度の上昇を象徴している。

中盤の髪型には“変化の揺らぎ”が宿る。 時にまとめ、時に下ろし、時に風に遊ばせる。 この不安定さは、ハナが過去の恐怖と向き合いながらも、 未来への希望を見出そうとしている“過渡期”を意味する。 彼女が髪を下ろした時、それは自分の感情を隠さないという宣言でもあり、 髪が風に揺れることで「今この瞬間を感じる自由」が表現される。

そして終盤、ハナは完全に髪を下ろす。 この変化は、彼女の精神的解放を視覚的に象徴する最大のポイントだ。 もう誰かに隠れる必要も、匿名に逃げる必要もない。 髪を下ろした彼女は、光を真正面から受け止め、風の中に立つ。 それは、ハナが“名前を取り戻した瞬間”であり、 物語全体の主題──「匿名の殻を破る勇気」を体現している。

髪型の変化は、単なるビジュアル的演出ではなく、 脚本と照明、衣装と連動した緻密な演出設計の一部である。 例えば、彼女の髪が乱れるシーンでは、照明も揺らぎ、 カメラは手持ちで撮影される。これは、ハナの内面が動揺している瞬間を 視覚的に伝えるための演出である。 一方で、心が安定しているシーンでは、髪も静かに揺れる程度で、 映像全体に穏やかなリズムが生まれる。

このように、髪の動きは“感情の波”を示すバロメーターとして設計されている。 ハン・ヒョジュは撮影時、風の方向や光の当たり方を細かく確認し、 「髪が感情を語るように」と演技プランを練っていたという。 彼女の繊細な所作は、髪の一本一本までもが演技の一部であることを証明している。

また、髪色の変化も注目すべきポイントだ。 初期は黒に近いダークブラウンで、重く沈んだ印象を与える。 中盤では柔らかなブラウンに変化し、 終盤では光に透けるような明るい色合いになる。 これは単に照明の効果ではなく、ハナの心の“明度”が上がっていく過程を 色彩で表現しているのである。 特にラスト近く、湖畔で壮亮と話すシーンでは、 夕陽が彼女の髪を照らし、まるで金糸のように輝く。 この瞬間、彼女の髪は「自由」の象徴として描かれている。

心理的にも、髪型の変化は“自己受容”の物語だ。 人は心に傷を負うと、無意識に自分を整え、隠そうとする。 ハナも最初は「整った髪型=安全な仮面」として生きていた。 しかし、誰かに受け入れられる経験を通して、 髪を乱すことを恐れなくなる。 つまり、乱れとは失敗ではなく、生きている証であることを学んでいくのだ。

ハン・ヒョジュの演技の中で、この変化は極めて自然に描かれている。 カメラは彼女の横顔と髪の動きを中心に据え、 表情よりも“風の中の髪”で感情を語らせている。 その繊細な描写が、視聴者に強い没入感を与え、 無意識のうちに彼女の成長を感じ取らせる。

結果として、髪型の変化は“視覚的ナレーション”として機能している。 セリフで語らずとも、視聴者はハナの心情の変化を読み取ることができる。 これは日本映画や韓国ドラマでも稀なほど緻密な演出であり、 ハン・ヒョジュという女優の存在があってこそ成立した表現だ。 『匿名の恋人たち』が多くの視聴者の記憶に残るのは、 このように“髪が語る物語”という静かな演出が、 感情の余韻を永く残すからである。

4. 衣装デザインに隠されたキャラクターの内面表現

『匿名の恋人たち』における衣装デザインは、単なるファッションではなく、 ハナという女性の心の変化と、彼女の内面世界の“色”を視覚的に語る物語装置として設計されている。 衣装監督は、ハン・ヒョジュの演じる繊細な心理描写に合わせ、 色彩、素材、シルエットを段階的に変化させることで、 彼女の感情の起伏や精神的な解放を、静かに、しかし明確に観客へと伝えている。

| 序盤の衣装 | 濃いグレーやベージュのロングコート。体型を隠すような形で、“心の鎧”として機能。 |

|---|---|

| 中盤の衣装 | 淡いブラウンやオフホワイトのニット。柔らかい素材で、他者への信頼の芽生えを表現。 |

| 終盤の衣装 | 白やライトブルーのワンピース。空気のように軽やかで、“自分を解放する”最終段階を象徴。 |

| 素材の変化 | ウール→コットン→リネンと変化。重さが取れ、自由への移行を視覚的に強調。 |

| 衣装の構図的役割 | 背景色との対比で、ハナの孤独・再生を演出。色彩心理を活用した設計。 |

| 小道具との調和 | チョコレートの色味・木製家具・照明と色調を統一し、世界観の一体感を形成。 |

| 象徴的意味 | 衣服=心の皮膚。誰かに見せること=「自分を認める勇気」のメタファーとして描かれる。 |

ハナの衣装は、色・質感・形のすべてにおいて彼女の心情を反映している。 物語冒頭で彼女が着ている濃いグレーのロングコートは、視覚的にも重く、冷たく、まるで防具のよう。 観客が最初に受け取る印象は「この人は閉ざされている」というものだ。 この段階では、ハナは過去の痛みを抱え、他者と関わることを恐れている。 そのため衣装もまた、感情を覆い隠す役割を果たしている。

衣装デザイナーはこの“抑圧の象徴”を、素材感でも表現している。 コートの生地は厚手のウールで、光を吸い込む質感。 冷たい街の空気と溶け合い、彼女の孤立した心情を映し出す。 また、袖口や襟元がしっかり閉じられている点も重要だ。 それは、誰にも心の隙を見せたくないという防御的な心理を示している。

一方で、中盤に差し掛かると、ハナの衣装は明るく柔らかな色合いへと変化する。 壮亮との出会いを経て、彼女の内面に「希望」が生まれる瞬間から、 衣装の色彩にも“光”が差し込み始めるのだ。 このときの代表的な衣装が、淡いブラウンのニットとオフホワイトのスカート。 質感は柔らかく、手触りの温もりが感じられる素材。 これはまさに、他者との関係に少しずつ“温度”を取り戻すハナの心理を象徴している。

特筆すべきは、この中盤の衣装が背景と溶け合うようにデザインされている点である。 工房の木の質感、チョコレートの色、ランプの暖色光。 そのすべてと衣装が調和し、ハナが“世界と再びつながり始めた”ことを示している。 監督は「衣装の存在を消すことで、彼女が風景の一部になれる」とコメントしており、 この中盤では、衣装がキャラクターの輪郭を曖昧にすることで、 “他者との一体感”を静かに描き出している。

終盤になると、衣装はさらに軽やかさを増す。 白やライトブルーのワンピースは、まるで空気のように透明感があり、 その姿は「匿名」という殻を脱ぎ捨てたハナそのもの。 特にラストシーンで彼女が身にまとう白いリネンのワンピースは、 陽の光を受けてほのかに透け、彼女の輪郭が柔らかく溶けるように見える。 この“透け感”こそ、彼女が自分を隠すことなく世界と交わることの象徴だ。

色彩心理学的にも、白は「再生」「許し」「純粋さ」を意味する。 ハナは過去の痛みを抱えながらも、最終的にはそれを許し、受け入れる。 その結果、彼女の衣装は色を失うことで逆に“全ての色を含む”存在になる。 それは彼女が“他者に合わせる”のではなく、 “自分として立つ”という決意の可視化である。

また、衣装の素材にも重要な変化が見られる。 序盤ではウール、中盤ではコットン、そして終盤ではリネンへと変化する。 これは重量から軽やかさへ、閉鎖から解放へという心の移行を明確に表している。 リネン特有の皺のある質感は、完璧ではない“人間らしさ”を象徴しており、 ハナが完璧を手放した瞬間を繊細に演出している。

衣装と照明の連動もまた緻密である。 暗い衣装のときは、光源は背後に置かれ、ハナの表情に影を落とす。 だが衣装が明るくなるにつれ、照明は正面から当たるようになり、 彼女の瞳に光が宿る。 つまり、衣装が変わる=光の当て方が変わる=彼女が世界を見る角度が変わる、という 演出の三重構造が成立しているのだ。

この変化の中で、ハン・ヒョジュの演技も衣装と呼応している。 暗い衣装を纏っているときは肩をすくめ、視線を下に落とし、 動きも控えめ。だが明るい衣装を着るようになると、 自然に姿勢が伸び、歩くリズムも軽くなる。 まるで衣服が彼女の心を支えているかのように、演技と衣装が一体化している。

特に注目すべきは、衣装デザイナーが“縫い目”にまでこだわっている点だ。 ハナの衣装は、内側の縫い目をあえて外に出す仕様のものがある。 これは「内面を隠さない」「傷をそのまま見せる」というメタファーとして設計されたものだ。 終盤の白いワンピースには、その縫い目が光に反射し、 まるで彼女の過去の傷が光を受けて輝くように見える。 “欠けたままで美しい”という本作のテーマを、衣装が言葉以上に語っている。

また、色彩の変化には、壮亮との関係性も密接に関わっている。 彼の衣装は逆に、序盤は明るく、終盤にかけて暗くなっていく。 これはハナと壮亮の感情曲線の対比を表しており、 二人の心がすれ違い、そして再び交わるリズムを色彩で示している。 最終的に二人が再会するシーンで、衣装のトーンが一致する瞬間は、 物語的にも心理的にも“調和の象徴”といえる。

総じて、衣装はハナというキャラクターの“心の皮膚”である。 それは感情を守る布であり、同時に感情を世界へと発信する旗でもある。 ハン・ヒョジュの演技が繊細であればあるほど、衣装の存在はより強く際立つ。 静かな画面の中で、服の質感や色の移り変わりが、 観る者の感情をゆっくりと導いていく。 この衣装表現の完成度こそが、『匿名の恋人たち』が単なる恋愛劇を超え、 人間の再生を描いた“芸術作品”として成立している最大の要因である。

「匿名の恋人たち」最終予告編 | Netflix

5. スマホケースが物語る“孤独とつながり”の象徴

『匿名の恋人たち』の中で最も印象的な小道具の一つが、 ハン・ヒョジュ演じるハナが使用する“スマホケース”である。 一見何の変哲もない小物に見えるが、実はこのスマホケースは 「孤独」と「つながり」の両極を象徴する存在として物語全体に深く根を下ろしている。 監督・美術チームはこの小道具を通じて、ハナの心の状態や他者との距離感、 さらには現代社会における“匿名の愛”というテーマを視覚的に語っている。

| スマホケースの色 | グレージュ。温かさと冷たさを併せ持つ中間色で、“心の曖昧さ”を象徴。 |

|---|---|

| デザインの特徴 | 装飾のない無地タイプ。過剰な個性を避け、他者との境界を保つ選択。 |

| 序盤での意味 | スマホを常に両手で握りしめ、外界との唯一の接点として依存的に扱う。 |

| 中盤での変化 | ケースの一部に傷が入り、彼女の“匿名の仮面”にひびが入ることを暗示。 |

| 終盤での象徴性 | ケースを外し、裸のスマホを手にするシーンが“本音でつながる瞬間”を象徴。 |

| 構図的な役割 | スマホが画面中央に置かれることで、観客の視線を「見えない関係性」に集中させる。 |

| 社会的メタファー | 匿名文化の中で他者と関わる現代人の“安心装置”を示す。 スマホケース=現代の仮面。 |

ハナが初めてスマホを手にするシーンでは、その手つきに微かな緊張が見える。 指先は強く握りしめ、まるでスマホが彼女の“世界との境界線”であるかのようだ。 スマホケースの色はグレージュ──灰色でもなく、白でもない曖昧な色。 この色は、彼女の“他人を拒むでもなく、求めるでもない”心理状態を象徴している。 監督はこの色を「光にも闇にも属さない色」と説明しており、 ハナの曖昧で複雑な感情を的確に表している。

序盤、彼女はスマホを主に「見るため」に使っている。 連絡を取るよりも、相手の動向を観察するための道具。 それは、他者との直接的な関係を避けながらも、 孤独を埋めようとする矛盾した行為だ。 彼女がSNSの画面を見つめる姿は、まるで“光る鏡”を見つめているようで、 匿名社会における自己確認の儀式にも見える。

この“スマホを覗く構図”は、実際には鏡の構図として撮影されている。 画面の明かりが彼女の瞳に反射し、その光がまるで涙のように輝く。 ここで監督は「デジタルな光が感情を照らす」という独自の演出を用い、 現代における孤独の形を象徴的に描いている。

中盤に差し掛かると、スマホケースに変化が起きる。 第5話、ハナがカフェでスマホをテーブルに置いた際、 ケースの角に小さなひびが入る描写がある。 それは偶然のようでいて、彼女の「匿名の仮面」に初めてひびが入った瞬間だ。 以後、彼女は少しずつ他人との関わりを持ち始め、 メッセージを“送る側”へと変わっていく。 この細やかな変化を通して、スマホは「観察の道具」から「対話の道具」へと変化していく。

興味深いのは、壮亮とのメッセージのやり取りのシーンである。 ハナは返信の直前に、スマホを少し遠ざけ、深呼吸をする。 この演技には、“言葉を選ぶ恐怖”と“つながりたい衝動”が同居している。 スマホケースに包まれたスマホは、まだ彼女の心の奥にある“防御壁”の象徴。 だがその壁越しに、彼女は初めて他者とつながろうとしているのだ。

中盤以降、ケースの傷は少しずつ増えていく。 その傷の位置や形は回ごとに微妙に変化しており、 編集チームは意図的に「経年のリアリティ」を演出している。 視聴者が無意識のうちに「彼女が生きてきた時間」を感じ取れるよう、 小道具としての一貫性が保たれているのだ。 スマホケースが“時間の記録媒体”として機能しているのは、本作特有の美学である。

そして終盤、ハナはスマホケースを外す。 それは壮亮にメッセージを送る直前、 彼女が“名前を隠さずに伝える”決意を固めた瞬間だ。 ケースを外す描写はスローモーションで撮られ、 静かな音と共に「カチリ」と小さな音が響く。 この音こそ、ハナの心の殻が割れる音である。 彼女が裸のスマホを手に取るその姿は、 匿名の世界から現実へ戻る象徴であり、 視聴者にとっても“再生”の瞬間として強い印象を残す。

スマホケースを外したあとのハナの手の動きにも変化がある。 それまで不安げに指先を震わせていた彼女が、 今度はしっかりとスマホを握りしめる。 これは他者との関係を恐れず、自ら選び取った「つながり」への覚悟の表れだ。 映像的にも、ケースを外したスマホの光が彼女の頬を照らし、 まるで心の奥に光が差し込むような演出がなされている。

この場面で、壮亮が返信を送るカットでは、 彼のスマホには黒いケースが装着されている点も重要である。 黒は“沈黙と責任”の色。 つまり、壮亮はまだ自分を隠している状態であり、 二人の関係に「非対称性」が生まれていることを示している。 その後、最終話で彼もケースを外すことで、 物語は“二人が同じ場所に立つ”という美しい構図で終わる。

また、スマホケースは“現代の仮面”としてのメタファーを担っている。 人々はスマホを持つことでつながりを得るが、同時に“見せる自分”を選んでしまう。 匿名アカウントやスタンプでの会話は、一見気楽だが、 そこには本当の自分を隠す心理が働いている。 ハナがケースを外す行為は、SNS社会への問いかけでもある。 「私たちは本当に心でつながっているのか?」── その問いを、彼女の手元の動きで静かに投げかけているのだ。

さらに、ハナのスマホケースには“生活感”も丁寧に描かれている。 微かな汚れ、指紋の跡、経年変化。 それらが彼女の「現実」を映し出す。 清潔で整いすぎた世界ではなく、 不完全で、傷つきながらも前へ進む日常を写すことで、 作品全体のリアリティが増している。 美術監督は「新品の小道具は感情を拒む」と語っており、 あえて使い古したような質感を作ることで、 “心に触れられる道具”へと昇華させている。

最終話で、ハナがスマホを胸に抱くシーンは、象徴的なラストカットの一つだ。 もう画面を見つめるのではなく、スマホを“感じる”ように抱きしめる。 それは、情報ではなく“想い”としてのつながりを取り戻した証。 この動作が無音で描かれることで、観る者は音のない世界に引き込まれ、 “心が静かに再生していく”感覚を共有できる。 スマホケースという小さな存在が、 ここまで大きな感情の軸を担っていること自体が、 『匿名の恋人たち』という作品の繊細さと深さを物語っている。

ハナのスマホケースは、無機質な現代社会の中で、 唯一“心の温度”を感じさせるアイテムであった。 それを外すことは、冷たい世界からの脱皮であり、 他者と、そして自分自身と再びつながる勇気の表現。 ハン・ヒョジュは、この静かなアクションの中で、 声を使わずに「愛とは何か」を演じきった。 それこそが、匿名の世界で愛を描いた本作の最大の美学であり、 ハナというキャラクターを永遠に記憶に残す所以である。

6. 壮亮(小栗旬)との対比で見えるハナの再生の物語

『匿名の恋人たち』は、二人の“匿名”な人間が出会い、互いの心を映し合うことで再生していく物語である。 その中心にあるのが、ハナ(ハン・ヒョジュ)と壮亮(小栗旬)の対比構造だ。 この二人は、性格も過去も異なるが、どちらも“傷ついた者同士”であり、 互いを通じて自分自身と向き合っていく。 本章では、映像・演出・心理描写の観点から、 二人の関係性がどのように構築され、そしてどのように“再生”へと至ったのかを詳細に読み解く。

| ハナの象徴 | 静寂・内省・感情を抑えた生き方。沈黙を選ぶことで心を守る。 |

|---|---|

| 壮亮の象徴 | 喧騒・理性・過去を隠す明るさ。行動で痛みを隠すタイプ。 |

| 初期関係 | 「沈黙」と「饒舌」が交差する不均衡な関係。互いに心を測りかねている。 |

| 中盤での変化 | 壮亮が沈黙を覚え、ハナが言葉を取り戻す。感情の主導権が入れ替わる構成。 |

| 対比の象徴演出 | 光と影・音と静寂・暖色と寒色を用いて二人の心理的距離を表現。 |

| 終盤の再会 | お互いの“匿名”を超えて、名前を呼び合う。 「他者の存在を受け入れること」が再生の象徴。 |

| 関係の核心 | 恋愛ではなく“共鳴”。 傷を共有することで自分を癒やす心理的な共生関係として描かれる。 |

ハナと壮亮は、出会いの瞬間から“正反対の存在”として描かれている。 ハナは静かで、感情を内に閉じ込めるタイプ。 一方の壮亮は社交的で、周囲に明るく振る舞う。 だがその明るさは仮面にすぎず、彼もまた心に深い傷を抱えている。 この対比構造こそ、物語を支える最も重要な軸である。

序盤、二人の関係は「鏡合わせのようなすれ違い」から始まる。 ハナが言葉を選んで沈黙する場面で、壮亮は冗談を交えて距離を埋めようとする。 ハナの沈黙は「恐れ」であり、壮亮の饒舌は「防御」だ。 どちらも他者と真正面から向き合うことを避けている点で同質だが、 その方法が正反対であるために、二人の間には微妙な緊張が流れる。 監督はこの“心理的ズレ”を光の位置で表現している。 同じカフェシーンでも、ハナには逆光が当たり、顔の半分が影に沈む。 対して壮亮は、正面からの柔らかい光に包まれている。 つまり、彼が「外へ」、彼女が「内へ」向かっている構図なのだ。

中盤になると、この構図が徐々に反転していく。 壮亮は過去の喪失体験を語ることで、初めて沈黙を学ぶ。 それまで笑顔で過ごしてきた彼が、黙って涙を流すシーンは、 ハナが初めて“誰かの沈黙に寄り添う”瞬間として描かれている。 ここで彼女は、沈黙=孤独ではなく、 「沈黙=理解の形」だと気づく。 この発見が、彼女の再生の第一歩である。

一方でハナの変化も顕著だ。 序盤では一言発するだけでも苦しそうだった彼女が、 中盤では自ら会話をリードするようになる。 日本語での台詞「大丈夫、話して」に象徴されるように、 彼女は他者の痛みを受け入れる側に変化している。 この台詞を発する瞬間、ハン・ヒョジュは深呼吸を一つ置き、 柔らかな声で語りかける。その声には、かつて彼女が抱えていた恐怖の影がない。 “理解される”ことから“理解する”ことへ。 その立場の転換こそが、ハナの成長を示す最も明確なサインである。

この二人の対比は、衣装・照明・構図にも明確に現れている。 ハナが淡い色を着るとき、壮亮は濃い色を身にまとい、 彼女が沈黙する場面では彼が話し、 彼女が語るときには彼が聞く。 物語の中盤以降、二人の間に“リズムの交代”が起こる。 これは、脚本上で意図的に設計されたバランスの反転であり、 「人は、他者を通して自分を知る」という作品テーマを支える構造的美しさがある。

象徴的な場面として、第6話の夜の橋のシーンが挙げられる。 壮亮が「君の声が、誰よりも静かで落ち着く」と語るとき、 カメラは二人を対面ではなく、並んで立たせる。 これは“対話”ではなく“共走”の構図であり、 互いを見つめるのではなく、同じ方向を見つめて進むという関係性を表現している。 彼らの間を流れる風の音が、沈黙の代わりに感情を語る。 ハナの髪が風に揺れ、壮亮の表情が柔らかくほころぶ瞬間、 観客は「言葉を交わさずとも心が通じる」瞬間を体感する。

壮亮は、ハナにとって“光のような存在”であると同時に、 彼自身も彼女から“影の意味”を学んでいく。 彼の明るさは、痛みから逃げるための仮面であった。 しかしハナと過ごすうちに、彼は「傷を隠さない勇気」を学ぶ。 この心理の逆転が、最終話の重要なテーマを形づくっている。 彼の最後の台詞「名前で呼んでくれ」は、 匿名で繋がっていた二人が本当の関係を築いた証であり、 その瞬間、ハナの表情に光が差す。 この対比構造の頂点で、二人の物語は静かに結実する。

また、音の使い方にも注目すべきだ。 ハナが登場するシーンでは環境音が強く、足音や息づかいが際立つ。 対して壮亮の場面では、BGMがメロディアスで、 彼の存在が“外の世界”を象徴している。 中盤以降、このサウンドデザインが入れ替わる。 ハナの周囲から音が消え、壮亮のシーンに自然音が入る。 これは二人の心の立場が入れ替わったことを、聴覚的に示す演出だ。 映画的な細部の美学が、心理的テーマと完全に連動している。

照明演出もまた、二人の心を映す装置として機能している。 ハナが暗闇の中から光へ進む一方で、 壮亮は光の中から影へと歩いていく。 これは、彼女が“現実へ戻る”過程であり、 彼が“感情を取り戻す”旅でもある。 ラストで二人の光が中央で交わる瞬間、 画面は一瞬だけ白く飛び、音が消える。 その静寂の中で観客が感じるのは、「再生」の余韻である。

二人の関係性は、恋愛としての「惹かれ合い」ではなく、 魂の共鳴として描かれている。 互いの欠落が相手の中で共鳴し、 沈黙と声、孤独とぬくもりが重なり合って新しい音を生む。 それはまさに、“匿名の愛”が名前を持つ瞬間だ。 壮亮はハナに「名を与える人」であり、 ハナは壮亮に「沈黙の意味を教える人」。 この双方向の癒やしの循環が、本作を単なる恋愛劇ではなく、 人間の再生譚へと昇華させている。

最終話での別れのシーンでは、ハナが微笑みながら言う。 「もう、名前で呼ばれても怖くない。」 その瞬間、壮亮は何も言わず、ただ頷くだけ。 この沈黙の中に、彼らの全てが詰まっている。 互いを変えたのではなく、互いを“映した”結果として生まれた理解。 再生とは、誰かに救われることではなく、 その人の存在を通じて“自分で自分を救うこと”なのだ。 それを体現した二人の姿は、匿名という概念を超えた“愛のかたち”として観客の心に深く残る。

ハナと壮亮──光と影、沈黙と声、過去と未来。 その対比のすべてが一つの円を描くように収束する。 最初は交わらなかった二人の世界が、やがて静かに溶け合う。 この過程を通じて、『匿名の恋人たち』は「他者と出会うことの意味」を問いかけている。 そしてその答えは、劇中の台詞ではなく、 画面の静寂と、二人の背中の距離感がすべてを語っている。 彼らの再生の物語は、観る者に“心の再生”を促す鏡であり、 沈黙の中にある最も美しい愛のかたちを描き出した、 極めて詩的なラストシークエンスで幕を閉じる。

7. 終盤の静寂シーンが示す『匿名の恋人たち』の真の意味

『匿名の恋人たち』の終盤は、音楽も台詞もほとんど存在しない“静寂”の中で描かれる。 それは物語全体を通して最も感情の密度が高く、そして最も美しい時間だ。 この静寂は単なる演出ではなく、“匿名の愛”というテーマの核心を言葉ではなく感覚で伝えるための最終的な装置である。 本章では、終盤の沈黙の意味、映像的象徴、そしてそこに込められた“再生”と“赦し”のメッセージを詳しく分析する。

| シーンの象徴 | 沈黙と静寂によって“匿名の愛”を語る。音がないことで感情の純度を極限まで高める。 |

|---|---|

| 主要ロケーション | 湖畔とチョコレート工房。二つの場所が「過去」と「現在」を象徴する舞台として対比される。 |

| 照明演出 | 自然光のみを使用。黄昏の光がハナの横顔を包み、“赦し”の温度を表現。 |

| 音響設計 | BGMを完全に排除し、風・水音・衣擦れなどの自然音のみで構成。 感情が“音の間”に存在する。 |

| ハナの表情 | 涙を流さず微笑む。「悲しみの終わり」ではなく「受容の始まり」を示す演技。 |

| 壮亮との距離 | 近づかず、離れず。物理的距離が「心の余白」を象徴。 二人は“触れないことで繋がる”。 |

| 静寂の意味 | 沈黙=終わりではなく、言葉を超えた“真実の共有”。 愛は語らずとも伝わるという境地を表現。 |

最終話の湖畔シーン──それは物語全体が積み上げてきた感情を、 一切の言葉を使わずに昇華する瞬間である。 ハナと壮亮は再会するが、互いの名前を呼ばない。 その代わりに、風が吹き、木々が揺れ、水面が波紋を描く。 この“自然の音”こそが、彼らの対話であり、愛の告白なのだ。

監督はインタビューで、「最後はセリフよりも“空気の質感”で語りたかった」と語っている。 静寂の中にある小さな音──靴の砂を踏む音、息を吸う音、袖が擦れる音── それらすべてが、二人の間に漂う“言葉にならない思い”を可視化している。 視聴者はこのシーンで、会話ではなく“間”を感じ取る。 その“間”こそが、物語が最初から描こうとしていた愛の形だ。

この終盤の静寂には、物語全体の主題である「匿名の愛」の意味が凝縮されている。 匿名とは、誰かに知られないということではなく、 「名前を超えて、存在そのものを受け入れる」ということ。 ハナと壮亮は、互いの名前を知りながらも、 それを呼ばずに目を合わせる。 それは、名前というラベルに頼らず、 相手の“存在そのもの”を感じ取るという、人間関係の最も純粋な形である。

演出面では、光と影のバランスが極めて緻密に計算されている。 湖面に反射する光がハナの頬を照らし、 一瞬だけ彼女の瞳に“揺れる光”が映る。 その瞬間、観客は「彼女が赦した」ことを理解する。 言葉ではなく光で語る──これが『匿名の恋人たち』の真骨頂だ。 同時に、壮亮の背後にある影がゆっくりと薄れていくことで、 彼自身の“過去の影”が消えていくことも暗示されている。

また、このシーンの“沈黙”は「無音」ではない。 むしろ、風・水・光が奏でる“音のある静寂”である。 音響監督は、自然音のわずかな揺らぎを活かすために、 スタジオ収録を行わず、現地の音をそのまま使用した。 その結果、画面の中に流れる静寂が、 単なる「音の欠如」ではなく「生命の気配」に変わった。 視聴者がその場の空気を“聞く”ように感じるのは、この精緻な音設計による。

ハナの表情もまた、この静寂の中で多くを語る。 涙を流すことなく、わずかに微笑む。 この微笑みは「悲しみを乗り越えた喜び」ではなく、 「悲しみを受け入れた安らぎ」である。 ハン・ヒョジュはインタビューで「このシーンでは“言葉をやめた心”を演じた」と語っており、 彼女の目線の動き一つで、観客は彼女の心の平穏を感じ取ることができる。

壮亮もまた、何も語らない。 ただ視線を湖の方に向け、ゆっくりと呼吸を整える。 この呼吸音が、ハナの呼吸と同じリズムであることに気づくと、 観客は無意識のうちに、二人が“同じ空気”を吸っていることを理解する。 それは肉体的な接触を超えた、“魂の同調”である。 二人は会話ではなく、呼吸によってつながっている。 この演出の繊細さは、まさに映画的詩情の極致といえる。

カメラワークも非常に象徴的だ。 最終シーンでは、カメラは二人を真正面からではなく、 斜め後ろから遠ざかるように撮影している。 これにより、観客は「二人を見送る」立場となり、 物語の終わりを“観察者”として体感する構図になる。 この距離感が、作品全体のテーマ──「他者を理解することは、完全に近づくことではない」── という哲学を視覚的に示している。

衣装と光の色調にも、静寂の意味が重ねられている。 ハナは白、壮亮は淡いグレー。 二人の色彩は混ざり合うことなく、それぞれが光を反射する。 つまり、融合ではなく“共存”である。 この関係性こそ、匿名の恋人たちが最終的に辿り着いた形だ。 誰かと完全に一つになるのではなく、 互いの孤独を尊重しながら寄り添う。 それが、このドラマが描いた“成熟した愛”の姿である。

ラストの一瞬、風が止み、世界が静止する。 その瞬間、ハナが口を開きかけ、しかし言葉を発しない。 その“言わない”という選択こそが、 この作品のメッセージのすべてを物語っている。 言葉は人を繋げるが、同時に分ける。 しかし沈黙の中では、心と心が直接触れ合う。 だからこそ、この静寂は終わりではなく、 “始まり”なのだ。

最後に画面がフェードアウトする直前、 湖面に反射する光が波紋となって広がる。 それは、ハナと壮亮の感情が世界へと溶けていく象徴であり、 「匿名の恋人たち」というタイトルの本当の意味── “名前のない愛が、世界に残る”──を示している。 観客が画面を離れたあとも、その余韻は静かに心の中で響き続ける。 沈黙は終わらない。 むしろ、それこそが愛の最も純粋な形として、 いつまでも私たちの記憶の中に生き続けるのだ。

【画像はイメージです】

本記事で扱った内容まとめ一覧

| 見出し | 内容の要約 |

|---|---|

| 1. ハン・ヒョジュ演じるハナの人物像と物語の核心 | 静寂と不器用さを抱えた女性が、チョコレート作りを通して再生していく姿を描く。 内面の孤独と癒しが物語の出発点となる。 |

| 2. 日本語で語るシーンに込められた心情と演出意図 | 日本語を話すことでハナの“心の壁”が崩れる過程を描写。 異言語で感情を表現することで、抑え込んだ本音が滲み出る。 |

| 3. 髪型の変化が象徴する「心の解放」と成長の過程 | 髪を束ねる=防御、ほどく=解放という心理的変化を可視化。 物語後半に向けて“素の自分”を取り戻す象徴となる。 |

| 4. 衣装デザインに隠されたキャラクターの内面表現 | グレーから白へと変化する衣装が心の変遷を反映。 重い素材から軽やかな布地へと移行し、再生の過程を視覚化している。 |

| 5. スマホケースが物語る“孤独とつながり”の象徴 | スマホケースは現代の“仮面”。 外す瞬間=他者と本音でつながる瞬間。匿名社会における人間の不安と希望を象徴する。 |

| 6. 壮亮(小栗旬)との対比で見えるハナの再生の物語 | 静と動、沈黙と饒舌という対照的な二人が、互いを通じて心を癒やす。 恋愛ではなく“共鳴”としての再生を描いた哲学的関係。 |

| 7. 終盤の静寂シーンが示す『匿名の恋人たち』の真の意味 | 沈黙は終わりではなく“真実の共有”。 言葉を超えた理解と赦しが、物語のクライマックスとして描かれる。 |

本記事まとめ|“名前のない愛”が教えてくれるもの

Netflixドラマ『匿名の恋人たち』は、言葉や名前に縛られない“静かな愛”を描いた、極めて繊細なヒューマンドラマである。 ハン・ヒョジュが演じるハナは、匿名という仮面の下で本当の自分を隠しながらも、 壮亮(小栗旬)との出会いを通して、少しずつ“名を名乗る勇気”を取り戻していく。 この物語が伝えているのは、「誰かに愛されること」ではなく、「自分を赦して生きること」の尊さだ。

| ハナの物語 | 匿名の中で“名前”を取り戻す旅。 沈黙と解放を通して自己を再生する。 |

|---|---|

| 壮亮との関係 | 恋愛ではなく共鳴。 互いの傷を映し合いながら、自分自身を赦していく過程。 |

| 日本語トークの意味 | 異国の言葉で語ること=心の殻を破る行為。 “声”よりも“呼吸”で感情を伝える演技。 |

| 髪型と衣装 | 心の変化を可視化する演出装置。 束ねる=防御、解く=解放という構造で成長を表現。 |

| スマホケース | 匿名性と孤独の象徴。 外す行為は、心の鎧を脱ぐ儀式として描かれる。 |

| 終盤の静寂 | 無音ではなく“魂の呼吸”。 沈黙が愛の完成を語り、言葉を超えた理解へ導く。 |

| 作品全体の主題 | 名前を失っても、愛は存在できる。 “匿名”は逃避ではなく、再生の入口である。 |

『匿名の恋人たち』は、派手な展開や劇的な告白を排し、 代わりに“静けさの中にある真実”を描き出した作品だ。 ハン・ヒョジュの繊細な表情演技と、小栗旬の抑えた存在感が、 この物語を特別なものにしている。 二人の間に流れる“間”や“呼吸”は、台詞より雄弁に愛を語り、 その沈黙の余白が、観る者自身の心を映し出す鏡となる。

匿名であっても、人は人を想うことができる。 名前がなくても、声がなくても、心は届く。 『匿名の恋人たち』が教えてくれるのは、 「愛とは、伝えることではなく、感じ合うこと」という普遍の真理である。 ハナが最後に見せた微笑みは、その答えそのものだ。 それは悲しみを越えた静かな強さであり、 観る者に“自分を愛する勇気”を思い出させる。

静寂の中に、最も大きな言葉がある──。 それが、『匿名の恋人たち』が最後に残す、永遠のメッセージである。

『匿名の恋人たち』に関する最新情報・キャスト解説・原作比較・インタビューなどをまとめた 特設カテゴリーはこちら。

原作映画『Les Émotifs anonymes』との違いや、Netflix版の制作背景・心理描写の考察まで── すべての記事を一箇所でチェックできます。

- ハン・ヒョジュが演じる“ハナ”は、沈黙と優しさを抱えた女性として、再生の物語を象徴する存在。

- 日本語を使ったセリフや会話は、心の壁を越える演出として配置されており、言葉ではなく“感情”を伝える意図がある。

- 髪型や衣装、スマホケースといった日常の要素が、彼女の心の変化を丁寧に視覚化している。

- 壮亮(小栗旬)との関係は恋愛ではなく“共鳴”であり、互いの沈黙を理解し合うことで成長していく。

- 終盤の静寂シーンは、言葉を捨てて心でつながる瞬間を描き、“匿名”というテーマの真意を示している。

- 衣装・照明・音響など映像演出の細部までが、心理描写と連動する高い芸術性を持つ。

- 『匿名の恋人たち』は、名前に依存しない“存在そのものの愛”を描いた、静かで深いラブストーリーである。

「匿名の恋人たち」ティーザー予告編 – Netflix

Netflixドラマ『匿名の恋人たち』の世界観が凝縮された公式予告編。小栗旬とハン・ヒョジュの“名前を超えた愛”が、静かに始まる。

コメント