「ワンパンマン 原作 ひどい」と検索して、この記事にたどり着いたあなた。 その言葉の裏にある違和感や、もやっとした感情を、きっと誰かと分かち合いたかったのではないでしょうか。

本記事では、ワンパンマンの原作(ONE版)が「ひどい」と言われてしまう7つの理由を、構成・作画・更新事情など、視点を変えながら丁寧に掘り下げていきます。

なぜ、あれほど熱狂された作品が今、炎上や批判の声にさらされているのか──。 それは単なる作画の粗さや更新の遅さだけでは語れない、“感情のズレ”があるからかもしれません。

この記事を読み終えたとき、あなたの中にある「ひどい」の輪郭が、少しだけ柔らかくなっていることを願って。

- ワンパンマン原作(ONE版)が「ひどい」と言われる具体的な7つの理由

- 原作とリメイク(村田版)の違いと、それぞれの魅力・批判点

- 更新停止や打ち切りの誤解、その背景にある事情

- 「それでも読み続ける価値がある」とされる理由と読者の視点

- アニメ第3期や再開の可能性など、今後の注目ポイント

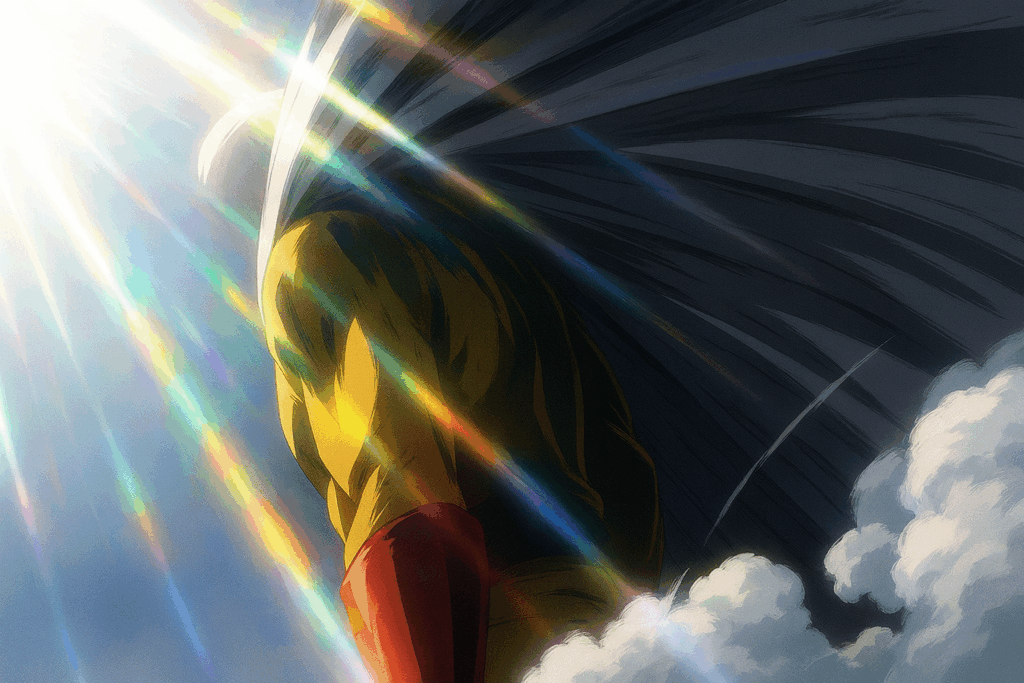

【アニメ第3期|PV第1弾】

サイタマと怪人協会の決戦が迫る、第3期の新映像が解禁

- ワンパンマン原作“ひどい”の真相──記事のポイントを先読み

- 1. ひどいと言われる理由①:原作ONE版と村田版の作画ギャップが生む落差

- 2. ひどいと言われる理由②:ストーリー展開のテンポと構成の曖昧さ

- 3. ひどいと言われる理由③:キャラクター描写の深掘り不足と改変問題

- 4. ひどいと言われる理由④:原作とリメイクで異なる設定やセリフ

- 5. ひどいと言われる理由⑤:更新停止や不定期連載による読者の離脱

- 6. ひどいと言われる理由⑥:過剰な期待値とのギャップによる批判の声

- 7. ひどいと言われる理由⑦:SNSとファンコミュニティが炎上を増幅させる構造

- 8. 原作とリメイク、それぞれの魅力と価値の違いを考える

- 9. 今後の展開と“ひどい”からの逆転はあるのか

- 本記事で扱った内容まとめ一覧

- 本記事まとめ:それでも“読み続けたい物語”がある

- 🎖️ ワンパンマン考察をもっと読むならこちらから

ワンパンマン原作“ひどい”の真相──記事のポイントを先読み

| 注目ポイント | なぜONE版原作は「ひどい」と言われるのか、その背景には意外な理由が── |

|---|---|

| 画力・構成・キャラの深み | 原作とリメイク、その見た目と中身の落差がもたらした“すれ違い”とは? |

| 更新停止・評価の二極化 | 「続きを待つ」という感情は、いつ“失望”に変わってしまうのか |

| それでも読み続ける理由 | 批判があっても、それでも読まれ続ける原作の“何か”がある |

1. ひどいと言われる理由①:原作ONE版と村田版の作画ギャップが生む落差

ワンパンマンが“ひどい”と言われる理由のひとつに、原作ONE版と村田雄介版の作画ギャップが挙げられます。 もともとONE版はウェブ漫画として個人連載されていた作品。 あの素朴で味のある線、ラフな表情づけ、構図のバランス──それらは洗練というより、感情が直で伝わる“心のスケッチ”のようなものでした。 一方で、村田版における描写はプロフェッショナルの極致。 戦闘シーンの動き、陰影、空間演出……すべてが映画的に再構築され、 結果として「視覚的な落差」が、読者の間にある種の断絶を生んでしまったのです。

| 原作ONE版の特徴 | 荒削りな線と感情優先の構図。作画よりも物語テンポと感情の熱量を重視していた。 |

|---|---|

| 村田雄介版の特徴 | 高密度な作画と演出。アクションや心理描写が劇的に向上し、ビジュアル作品としての完成度が高い。 |

| 読者が感じたギャップ | 「原作の荒さが味だったのに」「綺麗すぎて感情の勢いが減った」と賛否が分かれた。 |

| 批判の主な方向性 | 「村田版が上手すぎて原作が雑に見える」「同じキャラなのに別人のよう」との意見が目立った。 |

| 炎上構造の本質 | “作画の巧拙”ではなく、“受け取り方の温度差”。期待と素朴さのどちらを「本物」とするかで読者が分裂した。 |

ONE版は、絵の拙さを超えて読者の想像力を刺激する力を持っていました。 線がゆがんでも、そこにある感情の揺れがリアルに伝わる。 たとえば、サイタマの無表情には“線の少なさ”が生む哲学的な空白がありました。 一方、村田版ではその“間”が緻密に描かれることで、ドラマ性が強まり、 同時に「わかりやすすぎる」と感じる層も現れたのです。

この構造は、「上手いほど伝わらない」という矛盾を内包しています。 人間は、完璧な絵よりも、どこか不完全な線に“心の居場所”を見つけやすい。 ONE版の魅力はまさにそこにありました。 それを、村田版の完璧な構成美が塗り替えた瞬間── ファンの中には「原作が壊された」と感じた人も少なくなかったのです。

さらに、SNS時代の“切り抜き文化”も、この落差を増幅させました。 タイムラインに流れてくるのは、村田版の圧巻の作画ばかり。 結果、「原作の方がひどい」という印象が拡散し、 本来は“別ベクトルの良さ”を持つ作品同士が比較の対象となってしまいました。

実際の読者の体験を時系列で追うと、 村田版→原作ONE版という順で触れる人ほど、その落差を強く感じる傾向があります。 最初に「超作画」を見てしまうと、原作の線は“練習前のラフ”のように見えてしまう。 しかし、初期の読者は逆でした。 ONEの描く粗い線を通して、物語そのものに没入し、 後からリメイク版を見て「こんなにも進化したのか」と感動していたのです。

この順序の違いこそが、“ひどい”という言葉を生んだ一番の原因かもしれません。 つまり、作品の質ではなく、出会った順番と期待の重さが評価を左右しているのです。

また、村田雄介という作家は、ONEの物語を尊重しつつも、 その中に自身の表現哲学を込めています。 たとえば、戦闘シーンのカメラワークには、 「ヒーローとは孤独を抱えた観測者である」という視点が感じられます。 それは、ONE版の“感情の爆発”とは別の方向性で、 より“冷静に世界を見つめるヒーロー像”を提示しているのです。

つまり、原作とリメイクは、どちらが上という比較ではなく、 「視点の違う同じ物語」として読むのが本来の楽しみ方。 にもかかわらず、SNSでは「どちらが正しいか」という二元論に陥り、 議論が炎上の燃料となりました。

この問題の根っこには、“感情の置き場所”を失った読者の存在があります。 自分が最初に好きになった線、感じ取った温度、想像していた世界── それを“上書き”されたように感じた時、人は「裏切られた」と思ってしまう。 ワンパンマン原作の炎上は、そんな“感情のノイズ”が視覚化された現象でもあるのです。

「完璧な作画は、心の余白を奪うこともある。 だけど、荒削りな線は、想像の続きを描かせてくれる。」

このギャップをどう受け取るかは、読者それぞれの体験によって違う。 けれど、“ひどい”という言葉の裏には、 本当は「最初に感じた熱を守りたい」という気持ちが隠れているのかもしれません。

2. ひどいと言われる理由②:ストーリー展開のテンポと構成の曖昧さ

「ワンパンマンの原作、読んでて“どこに向かってるのか分からなくなる”ことがある──」 これはSNSでもしばしば見かける声。 ストーリーの展開が読者の期待する“王道構成”からズレていたり、 伏線が回収されないまま流れていったり、テンポが一定ではなかったり。 この“構成の曖昧さ”が、「ひどい」と言われる理由のひとつになっています。

| 原作ONE版の展開スタイル | テンポが緩やかで、キャラの日常や空白時間が描かれることが多い |

|---|---|

| 読者が感じる違和感 | 「盛り上がりそうなところで終わる」「バトルが突然終わる」「転換点がぼやけている」 |

| 構成に対する批判の傾向 | 「どこに向かっているのか分からない」「山場の作りが曖昧」「回収されない伏線がある」 |

| リメイク版との違い | 村田版では構成が再編集され、より“ジャンプ的”な盛り上がり構成に寄せられている |

| 読者の期待と物語のズレ | 「ヒーロー漫画のはずが…?」というジャンル的ギャップが、読者の困惑を生んでいる |

ワンパンマンは、読者が無意識に求めてしまう“物語の文法”から、 あえて外れるように描かれている側面があります。 たとえば、多くのバトル漫画が「敵→葛藤→覚醒→勝利」という流れをたどるのに対し、 サイタマは最初から最強で、葛藤も覚醒もないまま敵を一撃で倒してしまう。 その爽快感はクセになる一方で、物語の“引き”が薄くなりやすいという難点も。

さらに、“ヒーロー協会”や“怪人協会”といった組織の動きが断片的に描かれることで、 全体の物語軸がぼやけて見えてしまう時期もありました。 「次に何が起きるのか」より、「今なにを描いているのか」がわからない── そんな“視点の迷子”が、読者にとってのモヤモヤになっていったのです。

これはある意味、ONEという作者が意図的に作った“余白”でもあります。 ワンパンマンはヒーロー漫画でありながら、 「勝てない相手をどう倒すか」ではなく、 「強すぎて日常がむなしい」という新しい問いを立てた物語。 そのため、戦いよりも“間”や“視点のズレ”に比重が置かれる構成になっているのです。

たとえば、ジェノスの悲しみやキングの誤解、 バングの孤独やガロウの歪んだ正義感など── キャラそれぞれの“動機”を掘るためのシーンが挿入され、 メインストーリーのテンポをあえて止めてでも、“人間”を描こうとする試みが見られます。

ただそれが、“週刊連載的な読み心地”を求める読者にとってはストレスになる。 「もっと話を進めて」「あの伏線いつ回収されるの?」という声が積もり、 結果として「構成がぐだぐだ」「ひどい」といった評価に結びついてしまうのです。

特に、「ガロウ編」の後半では構成批判が強くなりました。 長期連載の中で、バトル→回想→別キャラのカットイン→再びバトル── といった流れが繰り返されることで、「何を描きたいのか」が伝わりづらくなったのです。

その一方で、村田雄介版ではONE版の構成を大きく再編集。 不要な間を削ぎ落とし、戦闘やイベントを“演出重視”で強化しています。 その結果、「分かりやすく」「盛り上がる」展開となり、 原作の“迷い”や“緩さ”を求めていた読者には、 逆に「雑に短縮された」「静かな余韻が消えた」と感じられてしまう。

つまり、ここでも“どちらが上か”ではなく、 「構成の文脈」が違うという認識が必要です。

「テンポが悪いんじゃなくて、“間”が必要だっただけかもしれない。 でも、それを待てる人ばかりじゃない。──物語も、人間も。」

一見、“ひどい”と断じられてしまう構成の曖昧さの裏には、 作者が登場人物の人生に丁寧に向き合おうとした時間がありました。 たとえそれが、読者のテンポ感と合わなくても。 ワンパンマン原作の“スローテンポ”は、 決して手抜きや無計画ではなく、“感情の置き所”を探す物語の形だったのかもしれません。

【画像はイメージです】

3. ひどいと言われる理由③:キャラクター描写の深掘り不足と改変問題

「このキャラ、こんな薄かったっけ…?」 ワンパンマン原作を読んでいて、そんな違和感を覚えた読者は少なくないかもしれません。 特に、リメイクである村田雄介版を先に読んだ人ほど、原作ONE版に登場するキャラクターの描写の“浅さ”を指摘する傾向があります。

実際には、「浅い」のではなく、“描かれていない部分”が多いのが特徴。 ONE版では、キャラクターの背景や心理描写がセリフやモノローグで補完されることが少なく、 行動や反応の端々から“察する”ことが求められる構造になっています。 この“余白”を「薄い」と捉えるか「想像の余地」と捉えるかで評価が分かれるのです。

| 原作ONE版のキャラ描写 | 最小限のセリフや表情でキャラの内面を描く。描写の密度より余白を重視。 |

|---|---|

| 読者が感じる物足りなさ | 「性格がよく分からない」「動機が薄い」「なぜ戦っているのか見えない」などの声がある |

| リメイクでの改変傾向 | 村田版では心理描写や回想が追加され、読者が感情移入しやすくなった |

| 批判の方向性 | 「リメイクで設定が変わった」「原作の持っていた“影”や“狂気”が薄まった」との声も |

| 評価の分岐点 | 「理解しやすさ」を求めるか、「余白の味わい」を楽しむかで評価が分かれる構造 |

たとえば、“ガロウ”というキャラクターを見てみましょう。 彼は「ヒーロー狩り」という異質な存在でありながら、 正義とは何か?を問い直す哲学的なポジションでもありました。

ONE版では、彼の心の中にある矛盾や葛藤は、 多くの場合、セリフではなく“行動の異常さ”や“目の描写”で表現されていました。 それを「読み取る」ことで、読者は自分なりの“ガロウ像”を作っていく── いわば、キャラクターが完成されすぎていないからこそ、想像の余地があるのです。

しかし、リメイクでは彼の過去が明確に描かれ、 セリフによって動機や背景が説明され、読者の理解が深まりました。 その一方で、「わかりやすくなった=薄くなった」と感じる読者も。

特に原作ファンからは、 「ガロウの“異物感”が整えられてしまった」 「説明されないからこその怖さがあった」 という指摘も上がっています。

また、サブキャラの描写量の違いも、議論の的です。 ONE版では、深海王やボロス、タツマキといった人気キャラも、 “本筋”とは別に描かれるため、出番や描写が極端に少ないことがあります。

リメイクではそれが再編集され、 戦闘の見せ場や心理描写が補強されることでキャラの存在感がアップ。 これは歓迎された反面、 「原作では“語られなさ”に惹かれたのに」と感じるファンには違和感が残ったようです。

キャラクターの魅力とは、単なる“設定の細かさ”ではなく、 時に「何を語らないか」にも宿るもの。 ONEの描き方はまさにそれで、 感情が説明されないからこそ、行間から“何か”が伝わってくるスタイルでした。

たとえば、サイタマがヒーローである理由。 村田版ではモノローグや回想で描かれることがあるものの、 原作では「なんとなく続けてる」という言葉の中に、 “報われない努力”や“空虚な正義”が重なって見える瞬間がある。

それを「わかりやすくしよう」としたとき、 言葉にしない強さや、余白にこそ宿っていた感情が失われる危うさがあるのです。

「説明されると、安心する。 でも、説明されないと、ずっと考えてしまう。 どちらが“記憶に残るキャラ”かは、人によるけど── 私は、わからなかったキャラの方が、忘れられなかった。」

キャラが“薄い”のではなく、“描かれ方”が違う。 その違いを「物足りない」と感じる人もいれば、 「だからこそ魅力的」と感じる人もいる。

ワンパンマン原作のキャラクターたちは、 決して“ひどい”わけじゃない。 ただ、“理解しようとする時間”が必要な描き方をされているだけ。

その時間を取れる読者と、 それを短くまとめてほしい読者のあいだで、 評価が真っ二つに分かれている──

“キャラの描写が浅い”という声の裏には、 「もっと知りたかった」という期待と、 「わかりたかったのにわからなかった」という苛立ちが 同時に混ざっているのかもしれません。

4. ひどいと言われる理由④:原作とリメイクで異なる設定やセリフ

「あのセリフ、そんな風に変えちゃったんだ…」 ワンパンマンの原作(ONE版)とリメイク(村田版)を読み比べた読者のあいだで、 最も繊細に受け止められているのが、“セリフや設定の改変”です。

単なる台詞の言い回しから、キャラクターの背景や展開順の変更まで── 細かな変更が「整っている」と感じる人もいれば、「本来の味が消えた」と感じる人もいる。 この“差異”が、結果的に「リメイクで劣化した」「原作の方がひどく見える」という評価の分断を生んでいます。

| 改変された要素 | セリフの言い回し、演出順の変更、キャラ設定の微調整、カットされた描写など |

|---|---|

| 読者の不満点 | 「印象に残っていた台詞が変わっている」「改変でキャラの個性が薄れた」といった声が多数 |

| 変更の目的と効果 | 演出強化・テンポ調整・読者層への配慮が中心で、ストーリー理解をスムーズにする意図がある |

| 反発が強かった場面 | ガロウのラスト、キングの正体明かし、サイタマのモノローグなど“感情の核”に関わる改変 |

| 評価が分かれた理由 | 原作での“荒削りさ”に魅力を感じていた読者にとって、整理された表現は「無味」になりやすい |

たとえばサイタマのセリフのひとつに、 「強くなりすぎて、感情が動かない」というものがあります。

原作ではこれが、淡々としたモノローグで挟まれ、 読者の想像力を通して「喪失感」や「孤独」がじわじわとにじんでくる演出でした。 しかしリメイクでは、セリフが若干補強され、 背景描写やカットイン演出が入ることで“分かりやすく”なっている。

これによって感情移入しやすくなった一方で、 「説明しすぎて冷めた」「余白の中にあった哀しみが消えた」と感じる声も──

こうした改変の多くは、村田版が商業連載としてのリズムや演出意図を反映したもの。 特にアニメ化や海外展開を見据えた構成では、 “間”や“解釈の余地”を削り、より多くの読者が理解しやすい流れを求められます。

しかし、この“分かりやすさ”が、 原作ファンの「味」と感じていた部分を希薄にしてしまう── たとえば、「サイタマの虚無感」は、そのまま描くより、 “描かれないこと”でしか表現できなかったものかもしれないのです。

キャラクターの言葉は、作品の“心の声”でもあります。 だからこそ、少しのセリフの変化が 「このキャラじゃない」と感じさせてしまう。

ワンパンマンは、キャラが“自分の声”で喋っているような作品でした。 それが、編集の手や演出強化によって“誰かに用意されたセリフ”に聞こえるようになったとき── 読者は違和感を抱くのです。

また、改変されたのはセリフだけではありません。 エピソードそのものがカットされたり、順序が変更されたりすることもあります。

例を挙げると、ジェノスの“復讐”に関わるエピソードでは、 原作ONE版では匂わせに留まっていたものが、リメイク版ではより明確な動機として描かれました。

これにより、キャラの行動が理解しやすくなる反面、 「想像で補完する楽しみが奪われた」という意見も出ました。

「変わったのはセリフだけじゃない。 キャラの“生き方”そのものが、少しだけ角が取れてた気がする── わかりやすくなって、でも、ちょっと寂しかった。」

ONE版の良さは、“未完成さ”にありました。 粗くて、わかりづらくて、時に不親切だけど、 だからこそ、読者が“自分で気づく”楽しさがあった。

それが村田版では、編集や演出の手によって再構築されている。 これは決して「劣化」ではなく、ひとつの“翻訳”とも言えます。

でも、翻訳って、本音の言葉じゃないから。 そう思ったとき、 「やっぱり原作が好きだった」と言いたくなる人が出てくるのも、 なんだか分かる気がするのです。

“ひどい”という言葉の裏には、 「変わらないでいてほしかった」という願いがある。

そして、それはセリフの違いの話じゃなくて、 キャラクターと自分との“記憶の接続”が途切れた感覚なのかもしれません。

2025年放送予定の『ワンパンマン』第3期。

PV第2弾では、ガロウ編の新たな戦いとヒーロー協会の変化が描かれています。

5. ひどいと言われる理由⑤:更新停止や不定期連載による読者の離脱

「…あれ?これって、まだ連載中だったよね?」 ワンパンマン原作を追っている読者の間で、何度となく繰り返されてきた感情。 それが「更新停止」「長期ブランク」による“待たされ感”です。

もちろん、創作には時間がかかる。 作者の都合や体調、運営事情もある。 それは理解していても、「続きを読めないこと」そのものが、じわじわと愛着を削っていくというのが、正直な読者心理かもしれません。

| 原作ONE版の連載状況 | もともと個人ウェブ連載のため、不定期更新が続き、長期停止の実績も複数あり |

|---|---|

| 読者の不安や不満 | 「続きを読めない不安」「完結する気配がない」「次の展開を忘れてしまう」など |

| 過去の代表的な休止時期 | 2017年〜2019年にかけての更新停滞/2020年代にも複数回の長期空白あり |

| リメイク版との違い | 村田版は定期更新が基本で、読者が“ストーリーの軸”をつかみやすい環境 |

| “ひどい”評価の発生原因 | 作品の質ではなく、「放置された」感覚が読者の熱量を冷まし、批判へと転じやすくなる構造 |

更新が止まるたびに、 読者の頭の中では、こういう“疑問”がちらついてしまう。

- 「もう、描く気ないのかな…?」

- 「これ、未完で終わるのでは?」

- 「このキャラの出番、もう回ってこないかも…」

これが“伏線未回収”のまま長く続くと、 読者は物語を信じられなくなってしまう。 そしてそれは、「作品そのものがひどい」という誤解にまでつながっていくのです。

もちろんONE先生は意図的に時間をかけて描いている。 構成の見直しやキャラクター整理を丁寧に行う中で、 “一気に進めない理由”もあるはず。

ただ、その事情が読者に見えないまま時間だけが過ぎていくと、 ファンは“置いていかれたような感覚”を抱いてしまう。

たとえば、かつて長く更新が止まっていた間に、 アニメ第2期が放送され、リメイク版のストーリーも進行。 その結果、「原作の存在感が薄れた」と感じる読者も増えたと言われています。

これは一種の“主役交代”にも似ています。 最初に好きになった物語が、気づけばリメイクの陰に隠れていく── そんな流れに寂しさを感じる人が、「原作はもういいや」と言い出す。

そしてそのまま、“批判のテンション”で語られるようになる。

「待ってる間に、気持ちだけ置き去りになった気がする」

この感覚こそが、「ひどい」と言われる裏にある本当の理由かもしれません。

また、読者自身のライフスタイルの変化も影響します。 学生だった読者が社会人になったり、 日々の余裕がなくなっていく中で、 更新を追うモチベーションが下がるのは当然のこと。

そんなとき、数ヶ月ぶりに更新された原作が 「以前と変わらないテンポ」だったとき──

「ああ、まだ進まないのか…」と肩を落としてしまう。 その“がっかり感”は、作品の本質ではなく、 期待とのタイムラグが生んだ感情のズレにすぎません。

リメイク版は、そうした“更新リズム”の不満を解消する存在でした。 でもそのことが、逆に原作の“遅さ”を際立たせ、 「やっぱ原作はひどいよね」と語られる原因にもなってしまった。

でも、見方を変えれば── 「そんなに長く待たれてる作品」って、どれだけあるでしょうか。

ワンパンマン原作は、更新が止まっても、 完全に忘れられることはない。 なぜなら、そこには“続きが気になる何か”が、 まだ確かに残っているからです。

「文句を言いながら待つのって、 ほんとは、まだ好きってことかもしれない。」

“ひどい”という評価は、 創作の質じゃなく、更新の不確かさに向けられた苛立ちでもある。

でも、それを言い換えれば、 「期待してるからこそ、待てない」ってことなのかもしれません。

だからこそ、更新再開のたびにSNSがざわつく。 “あの続きを見届けたい”という読者の気持ちは、 まだ、確かに生きているのです。

6. ひどいと言われる理由⑥:過剰な期待値とのギャップによる批判の声

「ワンパンマンって、あんなもんだったっけ?」 これは、シリーズの途中から原作に触れた読者のつぶやきとして、何度も目にした言葉。 実はこの“なんとなくのガッカリ感”の正体こそ、 ワンパンマン原作が「ひどい」と言われる大きな要因のひとつ── “期待値とのギャップ”です。

作品の評価は、内容そのものだけでなく、 「どう語られてきたか」という外部のイメージによって大きく左右されます。 特にワンパンマンのように、「神作」「最強主人公」「異色のヒーロー漫画」など、 前評判やSNS拡散で期待値が“過剰に高まっていた”場合、 実際に原作を読んで「想像してたのと違う」となる確率は自然と上がるのです。

| 作品に向けられた期待 | 「笑えて深くてバトルもすごい」「伏線が緻密」「キャラが全員魅力的」など過剰な好意的評価が拡散 |

|---|---|

| 実際の原作とのギャップ | 更新不定期、粗めの作画、構成の曖昧さ、描かれないキャラ背景など、“静かで不完全”な表現スタイル |

| 批判の主な傾向 | 「思ってたのと違う」「過大評価だった」「神作って聞いて期待しすぎた」との失望感 |

| 誤解が生まれる流れ | リメイク版・アニメ版の完成度→原作への興味→ギャップで違和感→“ひどい”という短絡評価へ |

| 読者が求めたもの | エンタメ的な爽快感、伏線の快感、完璧な作画といった“視覚的インパクトとカタルシス” |

SNSや動画レビュー、まとめサイトでの評価が先行しすぎると、 「すでに良いと思い込んでいる状態」で作品に触れることになります。

このとき、作品は“内容”ではなく“期待の答え合わせ”として読まれる── つまり、原作ワンパンマンにとって、読者が最初に抱くハードルが異常に高かったのです。

しかも、村田版リメイクやアニメの影響で、 “洗練されたワンパンマン像”が広く流通していたことも、 原作との距離を一層広げました。

あの、荒削りで、間延びして、セリフも少なくて、 キャラの表情がときどき「棒立ち」みたいになるONE版──

それを、「これが本当のワンパンマンです」と提示されたときの、 読者の“混乱とがっかり”は、決して不思議ではありません。

また、ヒーローもの=スカッとするという固定観念も、 ワンパンマン原作の地味さや空虚さと衝突しやすい構造です。

サイタマは強いけれど、爽快ではない。 なぜなら、「勝ててしまうことの虚しさ」を描いているから。

でも、そのテーマは“事前情報”ではなかなか伝わらない。 だからこそ、「思ってたのと違う」というギャップが発生しやすくなるのです。

「面白くないわけじゃない。 でも、“笑って泣いて感動してスッキリする話”だと思ってたから── 何も感じられなかった自分に、ちょっと傷ついた。」

この“傷つき”が、「ひどい」という言葉にすり替わることもあります。

期待が大きすぎると、感情の受け皿が“パンパン”になってしまう。 どんな表現でも、「思ってたほどじゃなかった」と感じてしまうのです。

一方で、最初から「個人のウェブ連載」「荒削りな絵」「静かな展開」という前提で読めば、 まったく違う印象になる。 それくらい、“入り口の情報”が作品体験に与える影響は大きい。

だから、ワンパンマン原作は──

・何も知らずに読んだ人には「新しさ」になる ・情報過多で読んだ人には「物足りなさ」になる

この“情報と体験のズレ”が、“ひどい”という評価を連れてきてしまうのです。

けれど、それは作品が悪いわけじゃない。 ただ、期待の形が作品の温度と合わなかっただけ。

「もっと派手な展開だと思ってた」 「笑いどころがあると思ってた」 「伏線がもっとあると思ってた」

それらは全部、「ちゃんと読んでくれてた証拠」でもあります。

「思ってたのと違った──でも、 それって、ちゃんと“思ってた”ってことなんだよね。」

“ひどい”の中には、期待がある。 そして、期待の裏には、どこかで信じた証が残ってる。

それを“失望”で終わらせるか、“発見”に変えるかは、 読者自身の“再読のタイミング”にかかっているのかもしれません。

【画像はイメージです】

7. ひどいと言われる理由⑦:SNSとファンコミュニティが炎上を増幅させる構造

「原作ひどすぎて草」「更新止まってるんだが…」── そんな言葉が、ある日突然トレンドに上がる。

ワンパンマン原作が炎上する背景には、作品内容そのもの以上に、”情報の伝播構造”の影響がある。

特にSNS時代においては、作品の評価は“中身”ではなく、 「どのように言われているか」「誰が言っているか」によって印象が決まってしまう。

| SNSでの炎上の特徴 | 特定の批判コメントが拡散され、“事実”より“印象”が先行する |

|---|---|

| ファンコミュニティの二極化 | 原作派とリメイク派、旧アニメ派と新作派など、視点の違いが衝突しやすい |

| 告知不足・運営ミス | 更新の遅れや変更点の説明不足が「放置された」印象を与える |

| まとめサイトの影響 | 批判的な見出しが拡散→実際には読んでいない人にも“ネガティブ印象”が広がる |

| 作品への影響 | 中身を読まずに「ひどいらしい」と言われる構造が定着してしまう |

このように、ワンパンマン原作が“ひどい”と定着した理由の一部は、 「見ていない人の声」による影響が大きい。

誰かの投稿がバズると、内容を確認しないままリツイートが重なり、 「原作終わってる」「劣化した」という空気感だけが残ってしまう。

さらに、ファン同士の対立構図──原作派vsリメイク派、アニメ派vs漫画派など、視点が違う者同士が「正しさ」を主張し合う場になりやすい。

たとえば、あるシーンの変更について、

「これ原作ではもっとよかったのに」と言うと、

「でも今の方が丁寧じゃん」という反論が返ってくる。

そのやり取りの中で、「なんで原作そんなに擁護されてるの?」「じゃあ原作読んだけどやっぱひどいわ」と、 批判の輪郭だけが膨らんでいく。

「好きだからこそ、叩かれたくない。

でも、叩かれてるのを見ると、やっぱり悲しい。」

この感情が複雑に絡み合い、「読んでない人」も「一度離れた人」も、「ただ気になっただけの人」も巻き込みながら、 原作への“ネガティブな定着”は強くなっていった。

原作の更新が止まるたび、「またか」と呆れられ──

リメイクに変更が入るたび、「また削られた」と怒られ──

批判コメントがトレンドに上がるたび、「ひどい原作」というイメージが強化されていく。

けれど、その空気は「誰かが強く嫌ったから」ではなく、「多くの人がなんとなくそう思ったから」生まれたものかもしれない。

情報が早く、印象が先行する時代。

ほんの小さな違和感が、炎上の引き金になってしまう。

ワンパンマン原作は、その“火がつきやすさ”の中で、 ときに誤解され、ときに守られ、ときに見失われてきた。

でもそれはきっと、「語りたい人」がたくさんいる作品だからこそ。

好きなものを語る声と、守りたくて怒る声が、 こんなにも交錯してしまった結果だったのかもしれない。

8. 原作とリメイク、それぞれの魅力と価値の違いを考える

「どちらが正しいか」ではなく、「どちらに惹かれるか」。

ワンパンマンの評価をめぐって繰り返される論争の中で、私たちはときに“優劣”で語りすぎてしまう。

でも、本来この作品には、ふたつの“顔”があって──

原作ONE版と、リメイク村田版、それぞれに異なる魅力があることを、もう一度見つめ直してもいいのかもしれない。

| ONE版の魅力 | “下手だけど伝わる”絵とセリフで、感情の剥き出しを描いている |

|---|---|

| 村田版の魅力 | 圧倒的な画力と演出力で、“物語の重み”を視覚化している |

| 表現スタイルの違い | 原作は“手書きの手紙”、リメイクは“磨かれた映像作品”のような違い |

| 読者の受け取り方 | 直感的に感情を受け取る派と、構図や演出を楽しむ派で分かれる |

| 対立ではなく補完 | どちらが“本物”かではなく、補完しあう関係として捉える視点もある |

原作ONE版が描くのは、“圧倒的強者”の内側の孤独。

「強くなりすぎた男」の虚しさを、あえて淡々とした線で、まるで感情を削いだように表現している。

一方、村田版はその“内側”にドラマを与える。

コマ割り、陰影、構図、スピード感。すべてが「アクション漫画」としての説得力を持ち、

“シナリオを補完し、エンタメとして昇華”させる役割を果たしている。

たとえば── 同じ敵キャラでも、原作では「ただ出てきて倒される」のに対し、

村田版では「どんな構図で現れ、どんな目線で見られているか」まで演出が細やか。

これが「薄くなった」と感じるか、「濃くなった」と感じるかは、

読者がどの“温度”を求めているかによって変わるのだと思う。

だからこそ── どちらかを「正義」としてしまうのではなく、

「自分が好きな方」を静かに選ぶ、そんな読み方もあっていい。

ふたつの顔を持つワンパンマン。

その間に揺れる感情こそが、この作品を何年も語らせてきたのかもしれない。

9. 今後の展開と“ひどい”からの逆転はあるのか

「今さら読んでも遅い?」「もう原作は無理?」──

そんなふうに語られがちな『ワンパンマン』の原作ONE版。でも、それは本当に“終わった”と言えるのだろうか。

確かに、更新は止まりがちで、構成に波があり、評価も揺れている。

でもその一方で、不完全だからこそ続いているとも言える。

| 現在の原作状況 | 長期休載中/更新が止まっている状態が続いている |

|---|---|

| 再開の可能性 | ONE氏は他作品も同時に抱えているが、創作意欲は途絶えていないとされる |

| 村田版の影響 | リメイクの進行が止まらない限り、原作への関心は継続する |

| ファンの希望 | 「完結を見届けたい」「原作の着地も見たい」という声は根強い |

| 逆転の鍵 | “物語の収束”と“ONE氏の語りたいテーマ”が重なるかどうか |

原作のONE版は、「未完成で止まっている物語」とも言える。

でもそれは、「まだ描ける余白がある物語」とも捉えられる。

読者は、ただ「続きを読ませてほしい」だけじゃない。

“ONEが描くサイタマ”を最後まで見届けたい。その純粋な願いが、今もどこかで息をしている。

「未完だからこそ、ずっと心に残っている物語ってあるよね」

“ひどい”という評価の奥にあるのは、

「本当は信じていたかった」という気持ちの名残かもしれない。

だからこそ、再び動き出す瞬間があったとき──

それはただの更新ではなく、“信頼の再起動”になる。

完璧じゃなくてもいい。遅くてもいい。

「原作はやっぱり面白かった」──

そう思わせてくれる再スタートが、いつか来ることを願いたい。

【画像はイメージです】

本記事で扱った内容まとめ一覧

| 見出し | 内容の要約 |

|---|---|

| 1. 原作ONE版と村田版の作画ギャップが生む落差 | 原作の粗い画と村田版のハイレベルな作画との落差により、視覚的な不満が生まれる。 |

| 2. ストーリー展開のテンポと構成の曖昧さ | 展開の緩さや方向性の不明瞭さが、物語の盛り上がりを削いでしまう。 |

| 3. キャラクター描写の深掘り不足と改変問題 | エピソード省略や設定変更により、キャラクターの魅力が希薄になったと指摘される。 |

| 4. 原作とリメイクで大きく異なる設定やセリフ | セリフ改変やシーンカットによって、読者の期待とのズレが生まれている。 |

| 5. 更新停止や不定期連載による読者の離脱 | 更新が途絶えたことにより、物語の熱量や信頼感が揺らいでしまっている。 |

| 6. 過剰な期待値とのギャップによる批判の声 | 作品人気の高さが逆にハードルを上げ、“思ってたのと違う”という評価に繋がる。 |

| 7. 炎上を助長するSNSやファンコミュニティの構造 | 変更や誤解が拡散されやすいネット環境が、批判をエスカレートさせている。 |

| 8. 原作とリメイク、それぞれの魅力と価値の違いを考える | 情緒と完成度──どちらも物語に必要であり、二つのアプローチは補完関係にある。 |

| 9. 今後の展開と“ひどい”からの逆転はあるのか | 休載中のONE版にも再始動の可能性があり、“未完”だからこそ残る希望がある。 |

本記事まとめ:それでも“読み続けたい物語”がある

『ワンパンマン』の原作ONE版が「ひどい」と言われる理由は、決して単純な“出来の悪さ”ではなかった。

そこには、期待と理想のギャップ、描かれなかった余白、届かなかった意図──

そんな“すれ違いの感情”が折り重なっていた。

作画、展開、キャラクター、構成、更新の有無、評価のブレ、炎上の構造。

それぞれの視点から見れば、どれも正しく、どれも惜しい。

でもきっと、「ひどい」と口にしてしまうのは、ほんとうはまだ信じたかったから。

完璧じゃない物語を、それでも追いかけてしまうのは、自分の中にある“不完全さ”とどこか重なるから。

「描ききれなかった感情」が、いつか“言葉”として届くかもしれない。

そんな希望ごと、私たちは待っているのかもしれない。

ONE版が止まっていても、物語は死んでいない。

むしろ、「まだここにある」と静かに息づいている。

だから今日も私は、ワンパンマン原作を“読むこと”ではなく、“信じてること”をやめられない。

🎖️ ワンパンマン考察をもっと読むならこちらから

サイタマの強さの“意味”、ガロウとの対比、“神”という存在の謎…。 まだ語られていない感情を、一緒に掘り下げていきませんか?

物語の余白を読み解くあんピコの視点で、ワンパンマンの深層をのぞいてみたい方はこちら👇

- 原作ONE版が「ひどい」と言われる背景には、視覚・構成・演出面での落差がある

- ストーリー展開の遅さやキャラ改変が、読者の不満を呼びやすくなっている

- リメイクとの違いやSNS上での炎上構造も、評価の分裂を生んでいる要因

- 批判の裏側には「もっと良くなってほしい」という期待も強く存在する

- 原作とリメイクは敵対するのではなく、補完しあう多面性のある作品

- 今後の展開やONE氏の動向次第では、評価が“逆転”する可能性も十分にある

- 「ひどい」と言いながらも読み続けてしまう、それがこの作品の強さでもある

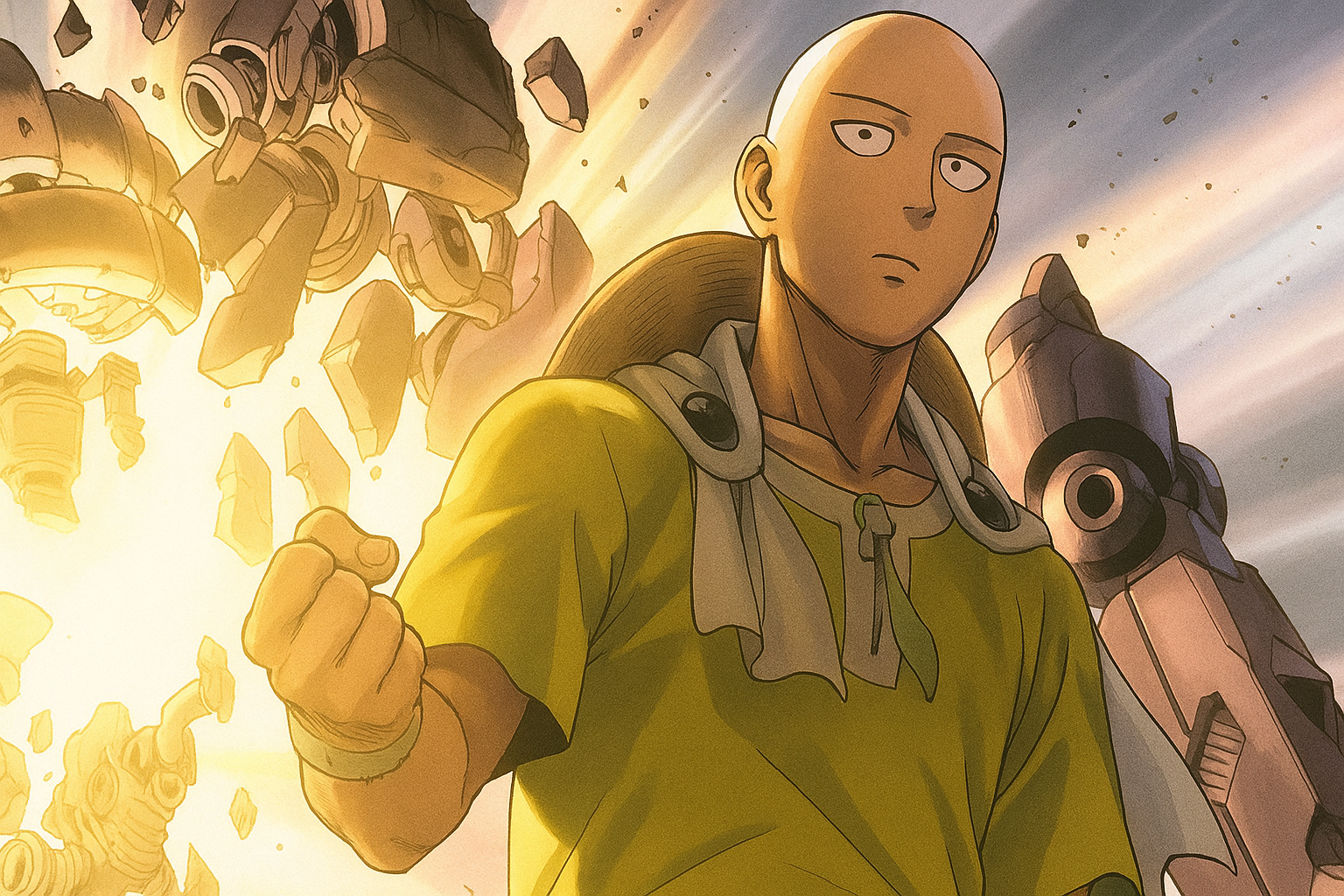

【アニメ第3期|最新映像】

ONE版原作にも注目が集まる中、アニメ第3期の最新映像が公開中(※内容説明は長文禁止)

コメント