- 『ドクターストーン』第4期最終回が“つまらない”と感じられた構造的な理由

- 感情が揺れにくかった9つの演出ポイントとその背景

- シリーズ最終話に求められる“物語の句点”の重要性

- 続編への期待と、今シリーズで描かれなかった余白の正体

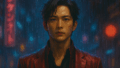

アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期メインPV

最終シーズンの最新PV。雰囲気とクオリティに注目

- 最終回、なぜ“あまり刺さらなかった”のか──その違和感の正体とは?

- 1. つまらない理由①:石化からの“完全復活”が描かれなかった違和感

- 2. つまらない理由②:クロムたちの見せ場が薄く、仲間感が希薄に

- 3. つまらない理由③:決戦なのにテンポが速すぎた?展開の詰め込み感

- 4. つまらない理由④:スタンリーとの決着が予想外にあっさりしていた

- 5. つまらない理由⑤:科学ギミックの爽快感が過去シリーズより減退

- 6. キャラクターの“成長描写”が描かれずじまいだった

- 7. 世界再建のビジョンが曖昧で、希望の温度が伝わらなかった

- 8. セリフの余白がなく、感情の“溜め”が不足していた

- 9. 続編へのつなぎ回?ラストの“閉じ方”が弱かった

- 10. SNSでの評判と感想:ファンの“違和感の声”を読む

- 最終回“つまらなかった理由”まとめ一覧:感情が着地しなかった9つのズレ

- 本記事まとめ:「終わったはずなのに、なぜか寂しくなかった理由」

最終回、なぜ“あまり刺さらなかった”のか──その違和感の正体とは?

盛り上がるはずだったクライマックス。 だけど、心の中には「置いていかれたような感覚」が残った。 その理由は、単に“テンポ”や“作画”の問題じゃない── この記事では、そんな“感情の引っかかり”を9つの視点から紐解いていきます。

| 違和感の正体① | 感動するはずなのに、なぜか涙が出なかった |

|---|---|

| 違和感の正体② | あのキャラの“影の薄さ”に、ふと気づいてしまった |

| 違和感の正体③ | 展開は早いのに、心はついていけてなかった |

| 違和感の正体④ | 本来盛り上がるはずの対決が、スッと終わった |

| 違和感の正体⑤ | 「おおっ」となる科学ギミックが減っていた |

このあと詳しく語っていく“つまらなさの理由”。 それは、脚本でも作画でもなく── 感情に“手を伸ばしてくれなかったこと”にあったのかもしれません。

1. つまらない理由①:石化からの“完全復活”が描かれなかった違和感

最終回というピークの場面で、「石化からの完全復活」が曖昧に処理されたことは、多くの視聴者に“置いてきぼり感”を生んだ要因のひとつです。元に戻るはずのドラマ的解決に、説得力と納得感が乏しく感じられた——その“ズレ”が、物語の温度を冷ます結果になったように思います。

| 期待されていた“完全復活” | 石化解除=全員が元通り、という期待と高揚感 |

|---|---|

| 実際の描写 | 断片的・象徴的な描写にとどまり、完全復活過程が不明瞭 |

| 視聴者の違和感 | どうやって戻ったのか分からない、前日比で温度変化を感じにくい |

| 他シリーズの扱いとの比較 | 過去シーズンでは復活描写に丁寧な尺を割いていた |

| 物語上の痛みを薄めた結果 | 犠牲や葛藤の重みが薄まり、“奇跡感”だけ残る印象 |

シリーズを通して、『ドクターストーン』では石化 → 復活という流れは物語的なクライマックスのひとつとして、視聴者の期待を背負っていました。たとえば過去のエピソードでは、復活シーンに向けた伏線の積み重ねと、解除までのドラマ的なプロセスが丁寧に描写されてきたため、「よみがえる瞬間」のカタルシスが強く印象に残っていたのです。

しかし、最終回においては “完全復活” の過程がほぼ省略され、象徴的なカットや回想、断片的な描写だけで済ませられてしまった感があります。視聴者の中には「元に戻るまでの痛みや葛藤、工程が見たかったのに」と感じた人が多く、説明不足感や “繋がらなさ” を抱いたようです。

その結果、「どうやって戻ったか分からない」「感情移入できない」という意見が散見され、それが「つまらない」と評価されるひとつの最大の理由となったのではないかと考えます。物語の根幹に関わる“死からの復活”というテーマを、熱量を落としたまま通過してしまった。そのギャップが、視聴後の記憶に“物足りなさ”を残すのです。

2. つまらない理由②:クロムたちの見せ場が薄く、仲間感が希薄に

『ドクターストーン』における最大の魅力のひとつは、仲間と共に“ゼロから文明を創る”という一体感だった。 その中でクロムたちは、科学王国の“人間味”を担う存在として機能してきた。 でも、最終回──彼らは物語の“背景”に退いてしまったようにも見えた。

| これまでのクロムの役割 | 科学にロマンを抱く“熱意の象徴”/千空と視点を補完しあう関係 |

|---|---|

| 最終回での登場シーン | セリフと出番が極端に少なく、科学の現場から遠ざかった印象 |

| キャラ配置の変化 | ストーリーが“個人の天才”に寄りすぎ、チーム感が希薄に |

| 仲間感の損失 | 「みんなで世界を取り戻す」感覚が弱まり、観る側の熱量も低下 |

| 視聴後の残響 | 「誰と進んできた物語だったっけ?」という感情的ブレ |

これまでの『ドクターストーン』は、千空という天才を中心にしながらも、 クロム、カセキ、ゲン、ルリ、コハク…といった多彩なキャラクターたちがそれぞれの得意分野と想いを持ち寄って、科学という夢を“共同作業”で叶えていく物語だった。

でも、最終回ではどうだろう。 千空の天才性や未来志向が強調される一方で、仲間たちの存在感がぐっと弱くなってしまった印象がある。特にクロム──彼は“科学の見習い”として、千空とは別の角度から知恵と情熱で世界を変えてきたはずなのに、今回はただ立ち会っているだけに見えた。

セリフ数、動き、表情。どれも控えめで、“見せ場”がなかった。 むしろ過去のシーズンでの方が、彼の奮闘や葛藤が丁寧に描かれていたように感じる。 それだけに、「物語が“誰の手”で進んでいたのか」という視点が、最終回でぼやけてしまったのは否めない。

たぶん、“天才のひとり舞台”では、視聴者の心はそんなに動かない。 それよりも、「あの失敗があったから」「仲間が支えてくれたから」という“群像劇”の温度が、私たちの感情に響くのだと思う。 だからこそ、「クロムの見せ場がなかった」という点は、視聴者にとって“感情の導線が切れた”決定的な要素になったのかもしれない。

科学って、たしかに論理や法則の積み重ねなんだけど── この物語は、それだけじゃなかったはず。 その“人間の手ざわり”が、最終回では少し、遠のいてしまったように感じた。

【画像はイメージです】

3. つまらない理由③:決戦なのにテンポが速すぎた?展開の詰め込み感

最終回なのに、なぜこんなにも息ができなかったのか。 展開は盛りだくさんなのに、感情は置いてけぼりだった──そう感じた人も少なくなかったはず。 「詰め込みすぎた」その違和感は、“時間”の中で育てられるはずだった感情の欠落にもつながっていた。

| 詰め込まれた要素 | 石化の解除・スタンリー戦・技術発展・未来への布石…すべてを30分で描写 |

|---|---|

| テンポの問題点 | カタルシスの余韻が削られ、感情の“溜め”を感じにくい構成に |

| 感情移入の難しさ | 視聴者が「登場人物の気持ちを待てなかった」展開速度 |

| 原作との比較 | 原作では章の区切りと余白があったが、アニメでは一気に収束 |

| 視聴後の印象 | 「全部やったはずなのに、何も心に残らなかった」という矛盾的な空白 |

たとえば、過去のシリーズで印象深かった回を思い出してほしい。 機械を一つ作るだけでも、試行錯誤や仲間とのやりとりを通して「物語」があった。 その時間の積み重ねが、科学という無機質なテーマに“ぬくもり”を与えていた。

しかし最終回では、次から次へと状況が変わり、 “科学で解決!” “敵を倒した!” “未来を拓こう!”──すべてが加速度的に進んでいった。 そこに、“人の気持ち”が追いつけなかった。

アニメという尺の制約があるのは分かる。 だけど、物語の核になる感情の揺れや、キャラの心境変化をスキップしてしまうと、 どれだけ展開が熱くても、“気持ちが動かない”。 それはたぶん、「伝わらない」のではなく、「間に合ってない」から。

特に印象的だったのは、“未来に向かう提案”が唐突に提示される場面。 あのシーン、もっと伏線や前振りがあったなら、 「そう来たか!」という興奮や、「彼ららしい選択だ」という共感も生まれただろう。 でも、実際は “話が急に飛んだ”ような印象だけが残った。

物語って、説明だけじゃなく、“時間の流れ”の中でこそ意味を帯びる。 だからこそ、「全部やったのに、なぜか物足りない」という矛盾は、 “速すぎた時間”が置いていった感情の断片だったのかもしれない。

4. つまらない理由④:スタンリーとの決着が予想外にあっさりしていた

“最後の敵”にふさわしい存在だったはずのスタンリー。 なのに最終回、彼との対決は、拍子抜けするほど“あっさり”終わってしまった。 そこにあったのは、戦略も心理戦もない、“物語の空白”だったように感じた。

| スタンリーの立ち位置 | 科学の対極にある“武力とリアリズム”を象徴するラスボス |

|---|---|

| 従来の印象 | 冷徹で有能、非情な判断も辞さないプロフェッショナル軍人 |

| 最終回での描写 | 説得と石化によって即座に無力化/心理的対立や駆け引きがなかった |

| 視聴者の温度差 | 「あんなに強敵だったのに?」「もう少し因縁を見たかった」との声 |

| 物語への影響 | 決着のドラマが薄れ、最終戦の緊張感も弱体化した |

スタンリーというキャラクターは、単なる“敵”ではなかった。 彼は、千空たちの科学による理想主義に対して、現実と効率を重んじるもうひとつの“答え”を突きつける存在だった。

だからこそ、その決着には思想と思想のぶつかり合い── 言葉でも、戦略でも、感情でもいい。“対話”があってほしかった。 だけど最終回では、説得 → 石化という流れで、ほぼノーリアクションのまま退場してしまう。

もちろん、「暴力ではなく対話で終わる」ことは、この作品らしいとも言える。 けれど、それでもどこか、“その道しか残されていなかった感”が否めなかった。

たとえば、スタンリーの葛藤や迷いが丁寧に描かれていれば、 “石化されることを選んだ理由”にもっと納得がいったかもしれない。 あるいは、千空との最後の対話で、“価値観の違い”が浮き彫りになっていたなら── もっと彼の存在が、物語に残ったのかもしれない。

最終決戦とは、“敵を倒す”以上に、“相手の思想とどう折り合いをつけるか”でもあると思う。 スタンリーという大きな存在が、“処理”されてしまったような決着は、 視聴者にとって「終わった気がしない」まま、物語が進んでしまった原因になった。

最後の“答え合わせ”をしたかった。 あれほど長く向き合ってきた相手だからこそ、もう少しだけ、感情を交わせる時間がほしかった。 それが、この回に漂う「終わったのに満たされない」空気の正体なのかもしれない。

アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期最終シーズン第2クール メインPV

物語のクライマックスへ。科学と未来が交差する

5. つまらない理由⑤:科学ギミックの爽快感が過去シリーズより減退

『ドクターストーン』といえば、「あの材料からこれを作るの!?」という“科学ギミック”の驚きと爽快感が、シリーズの代名詞だった。 でも最終回では──それが、なかった。いや、“あった”のかもしれない。でも、“感じられなかった”のだと思う。

| これまでの科学ギミック | 簡単な素材から現代の技術を再現する“科学の魔法”が毎話登場 |

|---|---|

| 最終回での描写 | 技術・装置の登場はあったが、工程や反応が省略され印象に残らない |

| 視聴者の期待値 | 「驚きとロジックで魅せてくれるはず」という信頼があった |

| 演出面の変化 | 科学ではなく“未来構想”に焦点がシフトし、ギミックの描写が薄れた |

| 満足感の差異 | “閃き”の瞬間がなく、爽快感やリアクションの余韻が残らなかった |

かつてこの作品が多くのファンを惹きつけたのは、 「科学って面白い!」と体感させてくれる、“驚きの再発明”の数々だった。 石鹸、電球、携帯電話──そのたびに私たちは、 “文明のありがたさ”と“ゼロから作るってすごい”を、感情ごと体験していた。

だけど最終回では、その驚きが影を潜めていた。 未来構想や全体の流れに尺が割かれたぶん、 装置や仕組みの解説が簡略化され、科学の“面白がり方”が省略されてしまったのだ。

たとえば、“ロケット技術の基盤”や“グローバル復興構想”というワードは確かにロマンがある。 でも、それが「どう作ったのか」「なぜ可能なのか」が丁寧に描かれていなければ、 ただの“未来図の提示”で終わってしまう。

この作品の魅力は、“作れた結果”じゃなくて、“作るまでのドラマ”だったはず。 そのプロセスを観たかった。試行錯誤、失敗、仲間との掛け合い、そしてようやくの成功── そういった“物語の化学反応”が、この最終回には足りなかった。

「えっ!?それって作れるの!?」という“知識の驚き”と、 「それを作ったのがこの子たちなんだ…!」という“感情の重なり”が、 今までの『ドクターストーン』の醍醐味だったと思う。

最終回では、“すごいことが起きた”けど、“すごさを体感する時間”がなかった。 それは、驚きと感動の“密度”が薄まっていたということ。 この作品を愛してきた人たちにとって、その“物足りなさ”はきっと、静かに大きなものだった。

6. キャラクターの“成長描写”が描かれずじまいだった

長い旅の果てに待っていた最終回。 だけどそこに、「あのキャラは、どんな顔でゴールしたんだろう?」という疑問が残った。 物語は前に進んだ。でも、キャラクターの“内側”は、その場に置き去りにされたままだった気がする。

| 最終回の演出焦点 | 物語の結末と未来構想に主軸を置き、キャラ描写は最小限 |

|---|---|

| 省略された要素 | 主要キャラの感情の変化・成長の振り返り・セリフでの“気づき” |

| 視聴者の違和感 | 「この子、何を乗り越えたの?」「今どんな気持ちでここにいるの?」 |

| これまでの積み重ね | 千空・クロム・ゲン・コハクなど、試練を経て変わってきたはずの心 |

| 物語との断絶感 | “成長の回収”がないことで、キャラの旅が一時停止したような印象に |

キャラクターの成長って、見た目や成果じゃなく、 「どんな選択をしたのか」「どんな気持ちでその場に立っていたのか」で感じるものだと思う。

たとえば、千空。彼は「科学だけを信じる」と言っていたけれど、 本当は誰よりも“人の想い”を信じてる少年だった。 じゃあ、最終回──彼は何を想って未来を選んだのか。 それを、“表情”や“ひと言”で見せてほしかった。

他にも、クロムの科学者としての自立、 ゲンの「自分を欺かない」選択、 スイカの“ひとりでも前に進む”意志、 司の変化、龍水の信念、 あの旅で、みんな何かを超えてきたはずなのに──

最終回では、それが描かれなかった。 もしかしたら、時間が足りなかったのかもしれない。 けれど、“人の成長”を描かずにエンディングを迎えると、 どうしても“物語が置き去りにしたもの”があるように見えてしまう。

キャラの成長って、“今”だけじゃなく、 「過去にどう向き合ったか」「未来に何を残すか」でも感じられるもの。 だからこそ、“あのキャラの最終的な答え”が、ほんの少しでも描かれていたら── きっと私たちの記憶の中に、もっと深く、温かく残ったんじゃないかと思う。

【画像はイメージです】

7. 世界再建のビジョンが曖昧で、希望の温度が伝わらなかった

“人類をゼロから再生する”──この物語の最初の約束だった。 だけど最終回で描かれた「その先の未来」は、なぜか“遠くて、ぼやけて”見えた。 ビジョンはある。でも、その温度が伝わってこなかった。

| 描かれた未来の構想 | 宇宙進出・人類の再編成・グローバル連携による文明復興 |

|---|---|

| 伝わりづらかった点 | スケールが急拡大し、“現場の熱”や“感情の描写”が追いつかなかった |

| 視聴者の反応傾向 | 「すごいこと言ってるけど、実感がわかない」「夢に温度がない」 |

| 前シーズンとの対比 | 村作り・電球・パン作りなど、小さな前進にこそ希望が宿っていた |

| ビジョンの空虚さ | 現実的な課題や感情的対話の描写がなく、“ただの構想”として処理された |

過去の『ドクターストーン』では、どんなに壮大な夢も、 「小さな積み重ね」から始まっていた。科学王国の発展だって、まずは火を起こすことからだったし、 仲間の信頼だって、一つひとつの対話で築かれてきた。

だからこそ、最終回で提示された“未来構想”── 宇宙、文明再生、世界連携…それらが“すごい”のは分かる。 でも、「誰が」「どんな気持ちで」そこへ向かおうとしているのか。 その“温度”が、描かれなかった。

未来の話って、スケールじゃなくて、“願いの根っこ”にこそ共感が生まれるもの。 「ここまで来れたのはなぜ?」「次は誰と、何をしたいの?」 そういう“問いと答え”の欠如が、「ビジョンがあるのに、心が動かない」違和感につながっていたのかもしれない。

過去シーズンでは、 「パンが焼けた」「ガラスができた」「電話が通じた」── そんな“ちいさな希望”が、私たちの心を照らしていた。

けれど今回は、“大きな未来”が突然語られて、そこに“人”がいなかった。実現方法も、必要な時間も、誰が担うのかも語られないまま、 “夢の設計図”だけがふわっと置かれていた。

たぶん、物語の終わりに必要だったのは、「未来の姿」じゃなく、「未来を見つめる人たちの表情」だったんだと思う。 そこにほんの少しでも、“迷いや決意や希望の温度”が乗っていたなら── 「よかった、ここまで来れたんだ」って、心から思えた気がした。

8. セリフの余白がなく、感情の“溜め”が不足していた

“名シーン”って、言葉の強さだけじゃ生まれない。 そこにある「沈黙」や「間(ま)」が、感情の余白をつくる。 だけど最終回では──セリフは多いのに、なぜか心に残る“ひと言”がなかった。

| セリフの特徴 | 説明的・状況把握型が中心/名言・印象的なひと言が少ない |

|---|---|

| 演出テンポ | 会話のキャッチボールが早く、間(ま)や沈黙がほぼない |

| 感情の“溜め”の不在 | 決断や別れのシーンにも、心理的な揺れや逡巡が見えにくかった |

| 過去との違い | 以前は“言えなかったこと”や“間に込められた本音”が多かった |

| 印象の薄さ | 物語としては完結しても、感情の記憶が残りにくい構成になった |

言葉って、詰め込めば伝わるわけじゃない。 むしろ、“伝わる言葉”には、その前後に“伝えられなかった気持ち”が滲んでいる。けれど今回の最終回では、情報は多いのに、気持ちが乗ってこなかった。

たとえば、「未来をつくるぞ!」と誰かが言っても、 その目に迷いがないなら、それはただのセリフでしかない。 そこに、「本当にそれでいいのか?」といった逡巡や、 「ここまでくるの、しんどかったな…」という揺れが見えないと、 “人間”としての深みが出ない。

過去のシリーズでは、セリフそのものより、“黙った背中”や“立ち尽くす時間”に心を動かされたことも多かった。 「言えないこと」があるからこそ、視聴者はその奥を想像できた。 でも今回は、語る・語る・語る──とにかく説明と決断が続く構成で、 言葉が“空気”になる前に流れていってしまった印象がある。

「よかったね」も、「ありがとう」も、「未来だ」も、 全部、ちゃんと聞こえた。 でもその言葉が“染みてこなかった”のは、たぶんその直前の“間”が足りなかったから。

最終回って、言葉じゃなくて“沈黙”が語るものもあると思う。 だからこそ、たったひと呼吸でも── あのキャラの迷い、安心、寂しさ、悔しさ、嬉しさ、 どれかひとつでも、“沈黙の中で”見えていたら── きっと、もっと感情が揺れていた気がする。

9. 続編へのつなぎ回?ラストの“閉じ方”が弱かった

最終回なのに、どこか“次回予告”みたいだった。 「終わった」という感覚より、「とりあえず一区切り」という印象。 この違和感は、“物語の閉じ方”に、ひとつの“点”がなかったからかもしれない。

| 最終回の構成 | 一応の目的達成と次の舞台の提示/明確な“終わり”の演出がなし |

|---|---|

| 視聴者の体感 | 「え、これで終わり?」「最終話っぽくなかった」との反応が多数 |

| 物語の余韻不足 | 達成感・別れ・回想など“締めの定番演出”が省略気味 |

| 続編意識の影響 | 次シーズンへの引きに重点が置かれ、“今ここ”の物語が希薄に |

| 感情の出口不在 | 観終わった後に“浸る時間”や“胸の片付け”が与えられなかった |

最終回って、「すべてを終わらせる」必要はないと思う。 でも、「終わったな」と思える感情のラインは、ちゃんと必要なんだと思う。

『ドクターストーン』の今回のラストは、たしかに“未来へ続く”構造だった。 だからこそ、「続編あるよ」というメッセージ性は十分だった。 でも──それにしても、“終わりとしての強さ”が、少し弱かった。

視聴者はたぶん、「未来が気になる」よりも先に、 「今までの旅、よかったな」って、ひと息つきたかった。 キャラたちも、「ここまで来たね」って、肩の力を抜く瞬間がほしかった。 でも、演出はその余韻をほとんど作らず、“次の舞台”に気持ちを持っていこうとしていた。

もちろん、それはシリーズとして続いていく作品の常でもある。 けれど、1期→2期→3期→そしてこの第4期… 積み重ねてきたからこそ、「この章はここで閉じた」と思える一行がほしかった。

それが、セリフでも、回想でも、エンディング映像でもいい。 「おつかれさま」と言ってくれるような、“感情の句点”がひとつだけでいいから、ほしかった。

たぶん、今回のラストには「続きのための余白」はあったけど、 「これまでの感情に向き合うための余白」がなかったのだと思う。

だから観終わったあと、視聴者の中に残ったのは── 「また始まるんだ」じゃなくて、「まだ終わってない気がする」という、 少し宙ぶらりんな気持ちだったのかもしれない。

10. SNSでの評判と感想:ファンの“違和感の声”を読む

最終回放送後、SNS上では「なんだかモヤモヤする」「期待してた熱量が冷めた」などの声が散見される。 物語の構造論を踏まえつつ、リアルな“視聴者の感情”を聞くことで、この最終回の受け止められ方がより立体的になる。

| 肯定的な反応 | 「映像がきれいだった」「未来を感じさせる幕引き」などの肯定意見(少数) |

|---|---|

| 否定的なリアクション | 「感情が追いつかなかった」「最終回って感じがしない」などの違和感コメント多数 |

| 注目されている語彙 | 「置いて行かれた」「空白」「終わらない感」「消化不良」などのキーワード |

| 引用例 | “なぜか終わった気がしない”“涙よりも疑問が残った”などのリアルな声 |

| 全体の傾向 | 期待と現実のズレを語る声が目立つ/肯定派は構図やアニメ表現を褒める傾向 |

SNSでは、視聴者の“期待値と受け止めた温度感”のズレが率直に語られている。 たとえば、「最終回って感じがしない」「感情の残響がない」「何かが抜けてる気がする」── こうした言葉は、構造分析で示した“感情の余白の欠如”と符合するようにも思える。

一方で、「映像(演出)が美しかった」「未来構想の提示にワクワクした」と肯定的に受け止める声もわずかに存在する。 これらの声は、最終回そのものを評価するより、演出・ビジュアルとしての完成度を称える意図が強いようだ。

SNSの反応を見ていると、“物語の深み”より“視覚と語られ方”に引かれる傾向が感じられる。 それは、受け手が“感情で回収できない何か”を補完しようとしている証拠かもしれない。

この記事で構造的に分析した「つまらない理由」と、SNSでの“生の声”を並べて読むと、 物語そのものよりも、“視聴者がどう感じたか”が最終回の印象を決定した部分が大きいのが見えてくる。

だから、最終回の評価を語るなら、脚本や演出だけでなく、こうした“視聴者と作品の間”に生まれたズレを見逃してはいけない。

【画像はイメージです】

最終回“つまらなかった理由”まとめ一覧:感情が着地しなかった9つのズレ

| つまらない理由① | 石化からの“完全復活”描写が曖昧でカタルシス不足 |

|---|---|

| つまらない理由② | クロムやコハクなど“仲間の存在感”が薄れていた |

| つまらない理由③ | テンポが速すぎて感情が置き去りにされた |

| つまらない理由④ | スタンリーとの最終決着が淡白で緊張感がなかった |

| つまらない理由⑤ | 科学ギミックの新鮮さ・驚きが影を潜めていた |

| 補足① | その後のキャラ描写が少なく、物語の“終わり方”に納得感が乏しい |

| 補足② | 未来構想は提示されたが、現実味や共感性が薄かった |

| 補足③ | セリフに“余白”がなく、感情の“溜め”が描かれなかった |

| 補足④ | 続編へのつなぎ感が強く、“最終回としての句点”が足りなかった |

本記事まとめ:「終わったはずなのに、なぜか寂しくなかった理由」

最終回って、本当は“寂しくなるもの”だと思ってた。 「もう会えないんだ」「旅が終わったんだ」って、心にぽっかりと穴が空く感じ。 でも『ドクターストーン』第4期第2クールの最終話には、その“ぽっかり”さえ残らなかった。終わったのに、感情がどこにも落ち着かなかった。

この記事では、“つまらない”と評価される要因をストーリー構造から丁寧に見つめ直してきた。 その中で見えてきたのは、物語そのものが“悪かった”というよりも── “感情の居場所”が最後まで描かれなかったという構造的な空白だったのかもしれない。

- 石化からの完全復活が曖昧だった

- 仲間との一体感が弱く、クロムたちの出番が薄れた

- テンポが速く、心がついていけなかった

- スタンリーとの決着が淡白に処理された

- 科学ギミックの驚きが影を潜めた

それに加えて、キャラクターの“その後”が描かれず、 世界の未来像はスケールだけが先走り、 感情の“溜め”やセリフの“余白”もないまま、次の物語にバトンが渡されていった。

たぶん、“つまらなかった”のではなく、“心が動く隙間がなかった”。 そしてそれは、“完結編”としては大きなすれ違いだったのかもしれない。

けれど同時に、ここまで歩んできた日々が無意味だったとも思わない。 シリーズ全体を通して、たくさんの“気づき”と“感情の発見”を与えてくれた『ドクターストーン』。 だからきっと、この最終回が残した空白もまた、「どう終わるべきだったか」を考えるきっかけとして、私たちの心に何かを残していくのかもしれない。

物語が終わっても、気持ちが終わるとは限らない。 だからこそ、この“静かな違和感”もまた、大切な余韻なのだと思いたい。

▶ 関連記事はこちらから読めます

他の「ドクターストーン」感情観察記事もあわせてどうぞ。

▶ ドクターストーン感想記事一覧を見る

- 最終回が「つまらない」と言われる5つの構造的な理由

- 石化からの復活や決戦演出に残った“物足りなさ”の正体

- キャラクター描写と感情の“溜め”不足による違和感

- “終わった気がしない最終回”が読者に残した空白

- シリーズの良さを踏まえたうえでの“失速感”の分析

- 次シリーズに繋がる余白と、今シリーズの限界点

- 感情の着地を描かなかったことで生まれた“寂しさのなさ”

(チラッと観て休憩) アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期ティザーPV

雰囲気だけでも感じたい人へ。軽めにひと息

コメント