Netflixで配信中の『今際の国のアリス シーズン3』。待ちに待った続編だったはずなのに、「ひどい」「つまらない」という評価が目立っているのはなぜなのでしょうか。

この記事では、『今際の国のアリス シーズン3』に対して寄せられている“不満の声”を、ストーリー構造・キャラ描写・ゲーム性などの観点からひとつずつ丁寧に見ていきます。

「なんか前より刺さらない」「前はもっとドキドキしたのに…」そんなふうに感じた方のために、「ひどい」と言われる7つの理由を分かりやすく整理しました。

検索でここに辿り着いたあなたが、少しでも自分の“モヤモヤの正体”に気づけるよう、伏線の温度や感情の流れにも触れながら紐解いていきます。

- なぜ『今際の国のアリス シーズン3』が「ひどい」「つまらない」と言われているのか、その具体的な理由

- ゲームの構造やキャラクターの描写に起きた変化と、その影響

- 視聴者が感じた違和感や期待とのズレを物語構造から分析

- 原作とオリジナル展開の違いが評価にどう影響したか

- シリーズを通して積み上げられた“熱量”と“落差”のギャップ

「今際の国のアリス」シーズン3|予告編|Netflix

- まず気になる人へ──「ひどい」の正体を、少しだけ見せます

- ひどいと言われる理由①:ゲームの面白さが消えた──おみくじと暴走列車の違和感

- ひどいと言われる理由②:アリス(山﨑賢人)が“ただの観客”になっていた

- ひどいと言われる理由③:キャラクター相関図で見る“動機不明”の関係性

- ひどいと言われる理由④:前半と後半で別作品のよう──構成の“断絶感”

- ひどいと言われる理由⑤:現実⇄今際の国の行き来が複雑化──世界観の迷子

- ひどいと言われる理由⑥:原作からの大幅改変──ファンを戸惑わせたオリジナル展開

- ひどいと言われる理由⑦:話数が足りない?──感情も物語も“浅く終わる”

- 今際の国のアリス シーズン3|「ひどい」と言われる7つの理由を一望する

- まとめ:なぜ、こんなにも“惜しい”と感じてしまったのか

まず気になる人へ──「ひどい」の正体を、少しだけ見せます

| ゲームの変化 | あの頃の“考える楽しさ”は…どこに? |

|---|---|

| アリスの異変 | 主人公なのに、なぜか動かない |

| 新キャラたち | 増えたのに、なぜか薄い |

| 物語の流れ | あれ、前より迷子になってるかも |

| 原作との距離 | “オリジナル展開”に賛否の声が |

| シリーズの空気感 | シーズン1・2とのギャップがじわり |

| たった6話で | 語りきれた…とは言い難いかも |

ひどいと言われる理由①:ゲームの面白さが消えた──おみくじと暴走列車の違和感

| 要点 | シーズン3で描かれた「おみくじ」「暴走列車」などのゲームが、頭脳戦よりも運任せの展開に偏り、“今際の国らしさ”を失ったとされている。 |

|---|---|

| 問題点 | ・ゲームのルール説明があいまいで緊張感が薄い ・頭脳戦・心理戦よりも物理的な暴力描写が中心に ・命を賭ける意味が希薄化し、観る側の没入感が下がった |

| 影響 | 物語全体の「生き残りの哲学」や「知略の駆け引き」が弱まり、シーズン1・2で培われた“知性と狂気のバランス”が崩れた。 |

| 比較 | シーズン1の“ビーチ編”や“クローバーの試練”では明確なルールと心理戦があったが、今作は説明不足のまま進行し、視聴者が“置いてけぼり”になる場面が多い。 |

『今際の国のアリス』シリーズの魅力は、「命懸けの知能戦」にありました。 それは単なるサバイバルではなく、ルールを読み解き、仲間を信じるか裏切るかという“人間の本性”をあぶり出す舞台だったからです。 しかしシーズン3で描かれた「おみくじ」や「暴走列車」のステージでは、その要素が大きく後退します。

おみくじのステージは一見、新鮮なアイデアのように見えました。 けれど、実際にはルール説明が断片的で、プレイヤーがどうすれば生き残れるのかが見えづらいまま展開します。 視聴者は「なぜその行動が有効なのか」を理解できず、緊張感よりも混乱が残る構成でした。 しかも“運勢”という要素が強すぎて、頭脳戦の余地がほとんどありません。 このため、従来の「考える快感」が薄れ、単なる偶然の連続に見えてしまったのです。

さらに問題となったのが、「暴走列車」のステージ。 映像的な迫力こそあるものの、キャラクターが何を賭け、どう攻略するかという駆け引きが描かれず、 “走るだけのパニックアクション”として消費されてしまいました。 観る側が緊張するのは映像のスピードであって、物語の知的な緊張感ではありません。 ここに、シリーズ初期の“静かな恐怖”とのギャップが生まれています。

これまでの『今際の国のアリス』は、たとえば「ハートの10」のように、 ルールが明確でありながら、そこに「人間の裏切り」「信頼の崩壊」といった心理戦が絡んでいました。 視聴者はキャラクターと一緒に思考し、手のひらの汗を感じるほどの没入感があった。 それがシーズン3では、“考える余地がない”=“観る意味が薄い”構成へと変わってしまったのです。

また、ゲームの勝敗がキャラクターの生死に直結しなくなったことも、 “命を賭ける意味”を曖昧にしています。 たとえば暴走列車での生死判定が運や偶然に左右される演出は、 「このキャラがなぜ助かり、なぜ死んだのか」が説明できないまま進み、 視聴者の感情移入を阻みました。 シリーズ全体の軸である「生きるとは何か」という哲学的な問いが、 アクションの派手さにかき消されてしまった印象です。

さらに、シーズン3ではこれまでのゲームデザインを支えてきた“不条理の中の論理性”が失われました。 以前は理不尽なルールにも「人間を試す意図」や「神の視点での秩序」が存在したのに、 今回は“ただ残酷なだけ”“やってみないとわからない”という感覚に終始しています。 その結果、作品全体がゲームではなく“事故の連続”のように見えてしまったのです。

ファンの間で「ゲームがつまらなくなった」と言われる背景には、単なる派手さの問題ではなく、 シリーズが持っていた“考える緊張”が奪われたという構造的な弱点があります。 人間の感情や欲望を試すためのルールが、ただのアトラクションになってしまった。 それこそが“今際の国”のゲームが“今際らしくなくなった”最大の理由だと言えます。

とはいえ、演出面では確かにスケールアップしており、映像技術やアクション演出自体は進化しています。 しかし、それは「派手だけど心が動かない」というジレンマでもあります。 派手さと哲学のバランスこそ、この作品の本質であり、そこを欠くと“別の物語”のように感じてしまう。 この違和感が、「ひどい」と言われる最初の理由であり、 シリーズにおける“知能戦の死”を象徴するエピソードなのかもしれません。

――おみくじの紙を引く手も、暴走列車に乗り込む足も。 かつての“生きるための思考”ではなく、“終わりを待つ惰性”に見えてしまった。 それが、ファンが口をそろえて「ゲームの面白さが消えた」と感じた、最も根深い理由なのかもしれません。

ひどいと言われる理由②:アリス(山﨑賢人)が“ただの観客”になっていた

| 要点 | 主人公アリス(山﨑賢人)が、物語の中心で“考える存在”から“見守る存在”へと変化し、能動性を失ったことが物語全体の停滞を招いた。 |

|---|---|

| 問題点 | ・前作までの「知略的リーダー像」が消失 ・他キャラに主導権を取られる展開が多い ・感情表現が抑えられ、視聴者が感情移入しにくい |

| 影響 | 主人公が“行動の起点”ではなくなったことで、ストーリーが散漫化。物語の“導線”が失われ、観客もアリスと共に“傍観者”になってしまう。 |

| 比較 | シーズン1・2では、アリスが命懸けの決断を下し、論理と感情の狭間で揺れる姿が魅力だった。シーズン3では“何も選ばない”姿勢が際立つ。 |

『今際の国のアリス』というタイトルにおいて、アリス=有栖良平(山﨑賢人)は、常に“世界を読み解く鍵”でした。 しかし、シーズン3ではその役割が著しく薄れ、物語の中心人物でありながら、まるで観客席から自分の物語を眺めているような存在に変わっています。

シーズン1では、仲間の命を背負いながら冷静にルールを分析し、勝機を見出してきたアリス。 「考えること」が彼の武器であり、彼自身のアイデンティティでもありました。 けれどもシーズン3では、“思考するシーン”そのものが激減しています。 ステージの進行は他キャラクターの発言や行動に任せられ、アリスが主導して動く場面はほとんど見られません。

それは演出の一環として、「迷いを抱えたアリス」を描こうとした意図も感じられます。 しかし、結果的に彼は“行動を起こさない主人公”に見えてしまう。 ストーリーの中心人物であるにもかかわらず、事態を観察し、誰かの決断を待ち、 その結果に反応するだけの姿勢が続くのです。 そのため、視聴者は“アリスの決断”に感情を重ねることができず、 物語の推進力が大きく低下しています。

さらに、前作までに築かれた「アリス=頭脳と感情のバランス」という魅力が薄まったことも大きいです。 仲間を信じる一方で、冷徹に勝算を計算する。 その矛盾こそが、アリスを人間らしく、視聴者が共感できる理由でした。 しかしシーズン3では、彼の“葛藤の過程”が省略され、 結果だけが唐突に提示されるシーンが目立ちます。 これにより、視聴者は「なぜアリスがそう動いたのか」を理解できず、感情の距離が生まれてしまったのです。

また、脚本上の構造としても問題が見えます。 アリスの視点で物語を描くのではなく、群像的に多キャラのドラマを挟みすぎた結果、 “主人公が物語に引きずられる”状態になっているのです。 特にウサギ(土屋太鳳)との関係性も、前作までのような心理的なぶつかり合いがなく、 シーズン3では「支える」「見守る」だけの構図に変わっています。 つまり、物語全体が“受け身の連鎖”に陥っている。

この構図は、アリスという人物のテーマ──「現実に戻るとは何か」「生きるとは何か」──を掘り下げる絶好の機会であったはずです。 にもかかわらず、その内面の葛藤が淡く描かれるだけで、明確な思想や決断には至らない。 視聴者が感じた“物語の停滞感”は、アリスの“沈黙”に比例しているのです。

映像演出の面でも、アリスのカット割りが“静”に偏っているのが特徴です。 カメラが彼を追うのではなく、周囲の出来事を眺めるように配置されており、 その視点の演出が“観客化”を強調してしまっている。 視聴者の視線も自然と彼から離れ、シーンの“中心”が曖昧になっています。 結果、物語が“誰のための戦いなのか”という焦点がぼやけてしまうのです。

シーズン1・2では、アリスの「理解した瞬間」にこそカタルシスがありました。 ルールを読み解き、仲間を救う。その思考の刹那に、観ている側の心も解けていく。 しかし今作ではそのプロセスがほとんど描かれず、 “結論だけが提示される”脚本構成になってしまいました。 たとえばゲームクリアの理由が説明されないまま次の展開に進むなど、 “アリスが解く”快感が奪われたのです。

この“考えない主人公”という構造は、ある意味で“今際の国”というテーマそのものの裏返しです。 つまり、「現実でも考えなくなった人間たち」を象徴しているようにも見える。 それでも、観る側が求めていたのは哲学ではなく、 「アリスが自分の頭で戦う姿」だったのではないでしょうか。 シリーズの軸を担う人物だからこそ、彼の停滞は物語全体の停滞に直結してしまいます。

そして何より、視聴者が口をそろえて言う「アリスが薄くなった」という印象は、 実は脚本上の問題だけでなく、演出のトーンにも由来しています。 カメラワークや音楽のテンポが全体的に静かで、 シーズン2で見せた「狂気の中での思考」が感じられない。 その静けさが“成熟”として機能すればよかったのですが、 残念ながら今回は“エネルギーの欠如”として映ってしまったのです。

アリスというキャラクターは、シリーズを通して成長と葛藤を体現してきた存在です。 しかし、シーズン3の彼には“変化”がほとんどありません。 彼が成長を止めたことで、物語もまた“止まって”しまった。 この静止の構図こそが、「ひどい」と言われる二つ目の理由です。 観客は、かつてのアリスにもう一度会いたかった。 “思考で世界を変える男”に戻ってほしかった。 そう願った人ほど、今作の彼に空白を感じたのではないでしょうか。

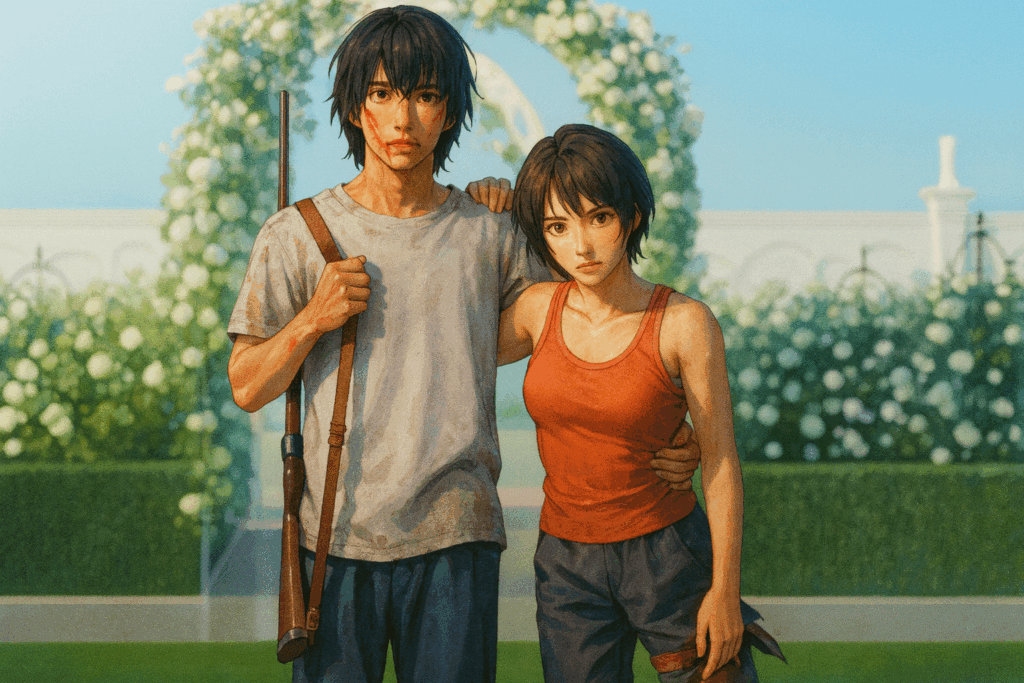

【画像はイメージです】

ひどいと言われる理由③:キャラクター相関図で見る“動機不明”の関係性

| 要点 | 新キャラ・既存キャラともに動機や背景の説明が薄く、相関図としての構造が機能不全に。視聴者が「誰が何のために動いているのか」が把握しづらくなった。 |

|---|---|

| 問題点 | ・登場人物が多いのに関係性の整理が不足 ・動機や背景描写が薄く、共感しづらい ・キャラ同士のつながりがストーリーと噛み合っていない |

| 影響 | 視聴者が感情移入しにくくなり、物語にのめり込めない。人物と人物の“交差点”が感じられず、作品全体が散漫な印象に。 |

| 比較 | シーズン1・2では、キャラクターの背景・関係性が丁寧に描かれており、「信頼・裏切り・救済」がドラマとして成立していた。 |

『今際の国のアリス』の世界には、常に“誰かと誰かがぶつかる”構造がありました。 命がけのゲームの中で信頼が試され、裏切りが発生し、思いが交錯する──そんな関係性がドラマの核でした。 しかし、シーズン3ではその“キャラクター相関図の骨組み”が、明らかに弱まっていました。

特に目立ったのが、新キャラクターたちの登場の仕方です。 どこから来て、どんな過去があり、何を信じているのか──そうした情報がほとんど描かれないまま、ゲームに突入してしまう。 唐突に現れ、突然に叫び、いつの間にか脱落していく。 その流れに、視聴者は「この人、誰だったの?」という感覚のまま置き去りにされるのです。

そして、これは既存キャラクターにも同じことが言えます。 前作で感情を共にした人物たちが、今作ではただ“いるだけ”の存在になっている。 たとえば、チシヤ(演:村上虹郎)はその冷静な判断力で物語を牽引したキーパーソンでしたが、 今作ではその“孤高さ”がただの無関心に見えてしまい、彼が何を想い、何を成し遂げようとしているのかが見えづらくなっています。

相関図とは、単に“誰が誰と関係しているか”を示すものではありません。 その関係の中に、過去や想い、裏切りや救済といった“感情の線”が引かれている必要があるのです。 しかし、シーズン3ではそれが感じられなかった。 キャラクターは多いのに、交差がない。 出会いがあるのに、感情が交わらない。 その“すれ違い”のまま物語が進んでしまったことが、深刻なズレを生んだのだと思います。

特に、アリス(山﨑賢人)とウサギ(土屋太鳳)の関係性にもその影響は出ています。 過去作では互いを支え合いながら進んできたふたりが、今作では“並んで立っているだけ”のように映るシーンが多く、 心の会話が減ったことで、物語全体の熱量も下がってしまった。 言葉ではなく、沈黙の呼吸でつながっていたふたりが、今回は“空気の中で迷子”になっているような印象でした。

そして新キャラクターたち──リュウジ(賀来賢人)、ミラ(仲里依紗)、バンダ、ヤバ、キュウマたちも、 確かに強烈な個性を放っています。 しかし、それが“この物語の何を揺らすのか”まで描かれていない。 結果として、“個性のぶつかり合い”ではなく、“単独の見せ場の連続”になってしまったのです。

これはまさに、「群像劇の失敗」と言えるかもしれません。 誰に焦点を合わせても、背景が見えず、先が読めない。 そのため、視聴者が感情を預けられるキャラがいない。 “誰にも肩入れできない物語”は、スリリングであると同時に、置き去りにもなりやすいのです。

かつて、『今際の国のアリス』は、人間の“関係”そのものをゲームにしていました。 信じれば死ぬ。裏切れば孤独になる。 そんな緊張の中で、キャラクターは必死に“自分の心”を選び取っていた。 でも、今作の多くのキャラクターたちは、「どこから来たのか」も「どこへ向かっているのか」も語らない。 それでは観ている側も、彼らに感情を重ねることができないのです。

キャラクター同士が“いるだけ”になってしまったこと。 その理由の一つに、脚本のスピードと情報密度のバランスの悪さがあると思います。 セリフで説明する時間もないままにシーンが切り替わり、観る側は「考える時間」を与えられずに次へ進んでしまう。 それが“キャラが雑”という印象につながったのではないでしょうか。

人間の感情は、時間と背景の中で熟成されます。 それがすっ飛ばされてしまうと、どんなに演技や演出が良くても、“味が薄く”感じてしまうのです。 今作では、キャラクター相関図という“物語の骨組み”が、見えないほどに崩れていた。 それが、第三の“ひどい”の根っこだったように思います。

――誰と誰が、なぜぶつかっていたのか。 なぜその選択をしたのか。 それを観ている私たちが、ちゃんと“受け取れなかった”ことが、いちばんのしくじりだったのかもしれません。

ひどいと言われる理由④:前半と後半で別作品のよう──構成の“断絶感”

| 要点 | シーズン3の前半と後半で物語のトーン・構成リズムが大きく変動し、“別作品を見ているよう”という違和感を生んでいる。 |

|---|---|

| 問題点 | ・前半はゲーム序盤の緊張感とルール紹介重視 ・後半はオリジナル展開・世界観拡張にフォーカスしルール整合性が低下 ・展開ペースの乱高下で視聴者の集中力が削がれる |

| 影響 | 視聴者は「何を描きたかったのか」が見えず、テンションの差が物語の信頼性を揺るがす。結果として“ひどい”と感じる構造的要因のひとつ。 |

| 比較 | シーズン1・2では、起承転結が明確でテンポも統一されていた。対して今作では、段落ごとに“熱量”が異なり、まとまりが欠けている。 |

シリーズの魅力は、遊びの始まりから終わりまでの一貫した緊張の構造

具体的に言えば、前半パートでは“ゲーム”という枠組みの中で、プレイヤーたちがどう動くのかがある程度明確に描かれています。 観客も一緒に「どう攻略するのか」を思考できる余地があり、画面に集中できた時間帯でした。 しかし、後半に入ると、構成が急速に変化します。 設定の拡大、キャラクターの増加、世界観の複雑化。 それ自体は決して悪くありません。 けれども、“その先に何を届けたかったか”が曖昧になっていたのです。 評論では「ルールが紹介されたと思ったらすぐ破られる」「ゲームの動機が変質した」という指摘があります。視聴者は“このゲームをクリアすればこうなる”という軸を持って見始めたはずなのに、後半ではその軸が揺らぎ、別の物語へ切り替わったように感じられた。 それが“断絶感”として立ち現れ、「なんだか途中で迷子になった」という印象を生んでしまったと思います。 この変化の背景には、脚本・演出ともに“スケールアップの誘惑”があったのではないでしょうか。 数年前の作品と比べて、演出・視覚・アクションは明らかに豪華になりました。 しかしそれと同時に、構成・テンポ・伏線回収の部分が追いつかず、前半の“シンプルな魅力”を失ってしまった。 一点集中型のドラマから、複数視点・世界観拡張型のドラマへと移行したことで、視聴者の立ち位置が揺らいでしまったのです。 たとえば、6話構成という短めの話数でありながら、前半ではゲームのルール説明や環境構築に時間が割かれ、結果として後半が急ぎ足になったという声も多く見られます。 “余裕を持って味わえた”前半と、“疾走しすぎて消化できなかった”後半。 このペースの差が、視聴体験そのものに影を落としていると私は感じました。 物語において、「前に出した問題をどう処理するか」が鍵です。 しかし今作では、「問題を提示する」のに時間をかける一方で、「解決や意味づけ」に重きを置いていないように映ります。 そのため、前半で興味を持った視聴者も、後半で“その先”を描けずにモヤモヤを抱えてしまう。 視聴者の「続きが気になる」「どう決着つけるの?」という気持ちを、物語自体が受け止めきれていなかったのではないかと思うのです。 また、起承転結が明らかに分かれていないため、どこが“転”でどこが“結”なのかが曖昧になり、構成の骨格が弱まっています。 これが視聴者にとっては「前半と後半で別の作品を見ているみたい」という感覚につながったのだと感じます。 それほどまでに、作品内部のテンションや文脈がズレていたのです。 シリーズのファンであれば、“この世界ならではのリズム”を覚えているはずです。 ルールを理解し、仲間と戦い、裏切りと命懸けの選択を経て、最後に出口が見えるという構造。 それを信じていたからこそ、今作の構成の変化は“裏切られたような”感覚を生んだ。 それが「ひどい」と言われる理由のひとつであることは間違いないと思います。 ――映像もゲームもキャラクターも、確かに“変化”を求めていました。 でも、変化だけでは“物語の心臓”にはなれない。 そのことを、私はこの“断絶”の中に見てしまったのです。 「今際の国のアリス」シーズン3|ティーザー予告編|Netflix 『今際の国のアリス』シリーズが持っていた魅力の一つに、“この世界は現実ではない”という居場所の喪失感がありました。 それは、主人公が唐突に引きずり込まれた“今際の国”で、自分の存在意義も、ルールも、出口も分からないまま戦うという、〈異世界サバイバル〉としての緊張感でした。 ところがシーズン3では、現実世界と今際の国とが頻繁に行き来する構造になり、観る側としてはどこに“視点を置けばいいのか”混乱してしまう場面が多いのです。 たとえば、冒頭でアリス(演:山﨑賢人)とウサギ(演:土屋太鳳)が現実世界で暮らしていたと思ったら、次の瞬間には“ゲーム”に戻っている――この切り替えが、観る者を戸惑わせます。 このような構造の設計自体は間違っていないと思います。むしろ、シリーズが成熟してきた証かもしれません。 しかし、そこで問題になるのは「どこからどこまでがゲームで、どこが現実か」という境界の提示が弱かったことです。 視聴者にとっての“今ここ”が曖昧になると、物語に身を預けることが難しくなります。 それこそが、シーズン3で感じられた“世界観の迷子”の原因でした。 特に印象的だったのは、ゲーム終了後の“救済”や“帰還”のプロセスが簡略化されてしまった点です。 前作までは、ゲームをクリアするその瞬間に「出口へ戻らなければ」と視聴者自身が胸を高鳴らせていました。 ですが今回、ゲーム→現実というルートが断片的に提示され、視聴者の中に“戻れるかも”“戻れないかも”という曖昧さが残ります。 その曖昧さは、むしろ物語の構造そのものを揺るがすものでした。 脚本的には、「現実世界に戻った後も記憶やトラウマが残る」というテーマを盛り込もうとした意図は見えます。けれど、その意図と“ゲーム世界”の時間・空間・ルールの整合性が噛み合っていない。 “戻ったと思ったら戻らなかった”という状況が繰り返されると、観ている側としては「なぜ戻れないんだ」「この場面は現実?ゲーム?」と立ち止まらざるを得なくなります。 また、視点や時間軸の往復がシリーズ以上に多くなり、例えば現実パートでウサギとアリスが“普通の生活”を営んでいるシーンがあった直後に、ゲーム世界で“死を覚悟する戦い”が始まる――この落差が大きく、テンポの調整が難しく感じました。 テンポが乱れることで、観る側の心拍数も混乱し、「休めば良いのに…」という気持ちになったのを、私も覚えています。 こうした構造のブレは、“今際の国”という存在が持っていた重みにも影響しています。 シリーズ初期では、「今際の国=異界」「帰れない場所」という明確なメタファーがありました。 しかし、今作ではその境界が曖昧になり、ただの演出空間とも見えかねない。 その結果、「このゲームに勝つ意味は何か」「この世界にいる理由は?」という問いが、自然と薄れてしまったのです。 “舞台”や“ゲーム世界”が変わること自体は、作品の進化として歓迎されます。 ただ、進化を描くなら、視聴者がその“場所の定義”を失わないように誘導されねばなりません。 しかしシーズン3では、その誘導が十分ではなかった。 そしてその欠落が、「ひどい」と言われる五つ目の理由として、私は強く感じています。 ――視点が揺れたその瞬間、私たちの心も揺れた。 それが、ゲーム世界でも、現実世界でもない“どこでもない場所”の恐怖だったのかもしれません。 シリーズを最初から追ってきた視聴者は、〈原作準拠〉という安心感とともにこの作品に触れてきたはずです。 しかし、今作で明確になったのは、「原作の物語はすでに2シーズンで一区切りついていた」という事実。そこから、このシーズン3では新たな道を選んでおり、その選択が、視聴者にとって“期待していたもの”とはズレていたように私は感じました。 たとえば、原作では描かれていない“再生されたゲーム”“新たなルール”“異なる帰還の条件”といった要素が登場します。 これは映画的な拡張として興味深くもあったのですが、同時に「原作ファンが持っていた問い」――なぜ登場人物はこの世界にいるのか/なぜルールがこの形なのか――という土台が崩れたことを意味します。 そのため、ゲームに参加するモチベーションも、登場人物の動機も“原作時代”と構造が異なっており、観ている側に“違和感”を与えました。 さらに、脚本・演出ともに“オリジナル展開ゆえの迷走”を含んでいたように思います。 監督・脚本陣が「既存の枠を壊す」という意図を持っていたことは想像できます。 けれども、破壊された後に“何を立て直すのか”が曖昧になったまま、次の展開へと突き進んでしまった。 この構造的な揺らぎが、“作品としての一貫性”を離れさせてしまったのです。 視聴者としては「原作とは違うなら違うなりの新しい説得力」を求めるものです。 けれども、その説得力が十分に提示されなかったゆえに、ゲーム展開の意味が観ている者に伝わらず、 「なんでこのルール?」「なんでこの人物登場?」という問いが頭に浮かぶたび、物語との距離が生まれてしまったのです。 たとえば、あるゲームでの“帰還条件”が変更されていたり、ある人物が原作とは役割を変えて登場していたり。 こうした変更は、原作既読の視聴者には「裏切り感」をもたらしました。 原作ファンの間には、「監督は原作を読んでいないのだろうか」という声すらも。その声の背景には、“物語の筋道を信じていた”という視聴者の期待があったことを、私は忘れたくないと思いました。 もちろん、“オリジナル展開”自体が悪というわけではありません。 思い切った変化を加えること自体には意味があるし、新しい挑戦として肯定できる余地もあります。 ただ、視聴者が安心して飛び込める“土台”となるべきものが崩れてしまっていたら、違和感が“混乱”に変わりやすいということを、あんピコはここで強く感じました。 そして何より、作品の“テーマ”である〈生きるとは何か〉〈競うとは何か〉という問いが、原作改変によって薄まり、別のテーマ──例えば〈記憶〉〈再生〉〈現実と死の境界〉などが前面に出てきた。 それ自体は新しい試みですが、シリーズを通して築き上げてきた“今際の国らしさ”からは一歩ズレていたように思います。 ――“原作を守る”ことでもなく、“変えること”でもなく。 その間を丁寧に描けなかったこと。 それが、シーズン3で多くの声が「ひどい」と言った、本質のひとつだと思います。 〈“もうひと回見たかった”という思い〉が、レビューを見ていてなにより多かったように思います。 6話構成──この数字自体が、期待していた人の胸に「短い」という印象を残していたのではないでしょうか。 確かに、映像もゲームも演出も〈いつもより大きい〉と感じる部分がありました。 けれど、それを成立させるための〈時間〉が見合っていない。 背景を描き、ゲームのルールを丁寧に説明し、キャラクターの心理をじっくり描く。 そうした積み重ねが足りなかったため、物語が表層だけをなぞるように進んでしまった。 実際にレビューでは、 ”The sense of danger feels diminished, and the suspense and drama don’t match the intensity of the first two seasons.” (危機感が薄れ、サスペンスやドラマの緊迫感がシーズン1・2ほど高まらない)という声もありました。 ゲームの仕掛けや演出は派手でも、そこに至る〈余地〉がなければ、「なぜこれが重要なのか」が伝わりづらい。 また、設定やゲームの説明に時間を割いたにも関わらず、終盤での回収が速く、キャラの成長や関係性の深化が“飛び越えられた”ように感じました。 視聴者は「この苦悩を経て、次こう来るだろう」と予想する時間を与えられずに、 あれよあれよと次展開へと連れて行かれた。 それが、“浅さ”として残ってしまったのです。 シリーズを通じて、魅力のひとつだったのは〈余白〉でした。 語られない部分、見せられない部分、そこで観る者が想像を働かせていく。 その〈余白で感じるドラマ〉が、作品を単なるゲームサバイバルに留まらせず、記憶の奥に残るものにしてきました。 しかし今回、その余白が削られ、“完成された物語”を迫られてしまったように思います。 この“駆け足の構成”が視聴者に「物語を味わう時間がなかった」という印象を与え、 それが「ひどいと言われる理由」の重要なひとつと感じます。 待ち望んでいた人ほど、その“もう少し”が届かなかった。 ――6話終えて、画面を閉じた瞬間、胸に残ったのは「まだ終わってほしくなかった」という切実な声。 それが、シリーズに刻まれた“惜しい余白”の証だったと思います。 “ひどい”と一言で片付けられるほど、シーズン3は軽い作品ではなかったと思います。 むしろ、「本当に観たかった物語は、まだ途中だったのかもしれない」と、そう感じるほどに――。 ゲームの意味。命の選択。誰かを守るということ。 シリーズが積み重ねてきた“問い”は、今回、十分に描かれたとは言いがたい。 でも、それは作り手が怠ったわけじゃなく、きっと“届けきれなかっただけ”なんだと思います。 期待が大きかったからこそ、気づいてしまった歪み。 魅力が深かったからこそ、惜しいと感じた未完成。 「今際の国のアリス」は終わった。でも、見終えたあとに残る“引っかかり”は、 もしかしたら私たち自身の中にあった〈物語への未練〉なのかもしれません。 そう思えたなら、この“ひどいと言われたシーズン3”も、 どこかでちゃんと、心に残ってくれたのかもしれないなって。

ひどいと言われる理由⑤:現実⇄今際の国の行き来が複雑化──世界観の迷子

要点

「現実世界」と「今際の国」が頻繁に行き来し、その構造やルールが明確に提示されなかったため、視聴者が世界観のどこにいるのか分からなくなった。

問題点

・現実世界の描写が断片的で、今際の国との違いが曖昧

・タイムラインの往復が多く、視点が定まらず疲労感を生む

・“境界”としての今際の国の機能が希薄化し、「ゲーム世界とは何か」の問いがぼやけた

影響

視聴者は物語の中で「今、自分はどこで何をしているのか」を考えさせられ、その結果として集中力が削がれ、“ひどい”という印象を持たせる一因となった。

比較

シーズン1・2では“孤立した世界”の中でのサバイバルが明確に描かれており、画面の中に観る者の視点も固定されていた。

ひどいと言われる理由⑥:原作からの大幅改変──ファンを戸惑わせたオリジナル展開

要点

シーズン3では、原作マンガ 今際の国のアリス が既に終結していたため、完全なオリジナル展開へ移行し、多くの視聴者に“違和感”を与えた。

問題点

・原作で描かれなかったキャラクター設定・ゲーム展開が追加された

・原作との齟齬により「なぜこの展開?」「ここはどういう意味?」という疑問が浮上。

・原作ファンの期待値と異なるため、感情の乖離を生んでしまった。

影響

物語の信頼性が弱まり、「これは本当に“あの今際の国”なのか」という感覚を呼び、結果的に“ひどい”という印象を増幅させた。

比較

シーズン1・2では、原作マンガの章を丁寧に踏襲し、ファンとの信頼関係を構築していた。シーズン3ではその軸が外れ、ライブアクションとしての“別物”感が強くなっている。

【画像はイメージです】ひどいと言われる理由⑦:話数が足りない?──感情も物語も“浅く終わる”

要点

シーズン3が6話構成と短く、物語の展開やキャラクター描写に深さが出せず、「あっという間に終わった」「もう少し見たかった」と感じさせた。

問題点

・設定やゲームの解説に時間を使い過ぎたため、回収や掘り下げが足りない

・登場人物の成長や感情の変化が駆け足で描かれるため、視聴者がついていけない

・シーズン2までの“厚み”に比べて、展開が薄く“物語の余韻”が残りにくい

影響

視聴者に「消化不良」の印象を残し、“ひどい”という評価を助長。シリーズの価値を高めてきた“余白で感じるドラマ”が失われた。

比較

シーズン1・2はいずれも8話以上構成で、細部の描写・ゲーム構成・人物描写に時間が使われていた。それに対して本作は“時間が足りない感”が露骨に出ていた。

【画像はイメージです】今際の国のアリス シーズン3|「ひどい」と言われる7つの理由を一望する

① ゲーム性の低下

戦略性が薄れ、偶然や暴力に頼る展開が多くなった

② 主人公アリスの影が薄い

“考える主人公”から、“傍観者のような存在”へと変化

③ キャラクターの動機・設定が弱い

新キャラの唐突な登場や過去描写の不足が目立つ

④ ストーリー構成の粗さ

現実と“今際の国”の往復に統一感がなく、物語の軸が曖昧に

⑤ 原作からの乖離

原作の哲学的テーマが薄れ、ファン層の賛否を生んだ

⑥ 過去シーズンとの落差

シリーズ1・2に比べてキャラ描写・構成力ともに弱体化

⑦ 駆け足の構成

全6話の短さにより、感情の深掘りや余韻が足りなかった

まとめ:なぜ、こんなにも“惜しい”と感じてしまったのか

指摘された“ひどい”要素

ゲーム性の低下、主人公の存在感の希薄化、キャラ設定の雑さ、物語構成のブレ、原作との乖離、短すぎる構成など、全体を通じた“惜しさ”が目立つ

シリーズとの比較

シーズン1・2の濃密な構成と比較して、テンポが早すぎたシーズン3では“視聴者の気持ちが追いつけない”まま物語が終わってしまった

視聴者に残った感情

期待していたからこそ、「もっと見たかった」「こんな終わり方じゃないはず」という、“未練と余白”の感情が強く残る

コメント