『今際の国のアリス』原作漫画のラスト──あの衝撃的な結末を、あなたはどう受け止めましたか。

一見ただのデスゲームに見えた物語は、最後には「生きる意味」や「帰る理由」を問いかけてきます。

この記事では原作漫画の最終回をネタバレ解説し、伏線回収の全貌を整理します。

そして読者の多くが気になるのは、Netflixドラマ版ではこの結末がどう描かれるのか──。

原作を知ったうえで、映像化での再現や解釈をあなた自身が考えてみるのも楽しみ方のひとつかもしれません。

私は読み終えた夜、「説明されない静かな余白こそが最大の衝撃だった」と感じました。

あなたはドラマであの瞬間を観るとき、どんな気持ちになるでしょうか。

- 『今際の国のアリス』原作漫画の衝撃的な結末とその意味

- 有栖や宇佐木を中心としたキャラクターの“選択”と成長の軌跡

- “ハートのクイーン戦”など心理戦に込められたテーマ

- 「今際の国」の正体と、臨死状態に隠された舞台設定の謎

- 回収された伏線と、あえて残された“違和感”の余韻

- Netflixドラマ版ではどう描かれるのか──読者自身が考察できる視点

「今際の国のアリス」シーズン3|予告編|Netflix

この記事の簡易まとめ

| 物語の舞台 | 「今際の国」=瀕死の人間が集う“生死の狭間の世界” |

|---|---|

| 主人公の成長 | 有栖良平は“逃げない選択”を積み重ね、最後に“生きる意思”を選ぶ |

| クライマックス | “ハートのクイーン戦”で描かれる心理戦と「心をひらく勇気」 |

| ラストの真実 | 隕石事故で瀕死状態のキャラたちが、現実世界の病院で目覚める |

| 余白のメッセージ | 記憶は失われても、心に残る“感情”と“選択の余韻” |

1. 『今際の国』の正体とは──舞台設定に隠された真実

最初はただの「デスゲームもの」だと思っていた。だけど読み進めるほどに、そこに流れていたのは“命の重み”と“生と死の境界線”だった。 『今際の国のアリス』の最大の仕掛け──それは、この物語の舞台そのものに隠されていた。

| 世界観の起点 | 東京に似た世界で突然始まる「理不尽なゲーム」空間 |

|---|---|

| ゲームの意味 | 参加者が“命を懸けて”自分の存在価値を問われるシステム |

| 現実との関係 | 後半で明かされる「この世界は“生死の狭間”」という核心 |

| 今際の国の正体 | 一種の“臨死体験空間”であり、現実世界で瀕死の状態にある人々が存在 |

| 物語に込められたメッセージ | 「生きるとは何か」「なぜ人は選ぶのか」を問う哲学的な構造 |

物語序盤では、現実世界と寸分違わぬ東京を舞台に、有栖たちは突如として「ゲーム」に参加させられる。 交通機関は止まり、電波も届かず、他の人間の姿もない。ただ、ゲームだけが無慈悲に存在する。 この不可解な状況が、“異世界転移”や“パラレルワールド”的な想像をかき立てる。

だが物語が進むにつれ、次第に読者は気づき始める──この世界はただの異空間ではない。 鍵となるのは終盤に登場する「病院のベッド」と「有栖の意識の回復」だ。 つまり、『今際の国』は瀕死の状態にある人間たちが、“生きるか死ぬか”の決断をする精神空間だったのだ。

現実では有栖たちは流星群の事故に巻き込まれており、心肺停止のまま救急搬送されていた。 その「生死のあわい」で、彼らはこの“今際の国”に“転送されたような形”で存在していた。

この事実が明かされたとき、すべての謎が反転する。 「なぜ生き延びなければならなかったのか」 「なぜゲームに勝った者だけが“ビザ更新”され、生きられたのか」 ──それは、生への意志と、死を選ぶ理由の可視化だった。

参加者たちは“生きたい”という気持ちに気づくためにゲームをしていたとも言えるし、 “生きたくない理由”を確かめるために、この空間にいたのかもしれない。

特筆すべきは、ゲームごとにテーマが設定されていた点だ。 ハート=心理、ダイヤ=知性、クラブ=協力、スペード=肉体。 この分類は、人間が生きるうえで問われるさまざまな試練と向き合う設計になっていた。

つまり『今際の国』とは、生きる意味を問う“精神の荒野”だった。 ただのサバイバルやバトルものではなく、読者や視聴者に“自分ならどうするか”を突きつける哲学的なステージだった。

そして最終的に、有栖たちは“戻る”か“残る”かを選ばされる。 選択の結果がどうであれ、そのプロセスそのものが、“生きる意思”の証明なのだ。

「今際」とは、“死に際”の意。 その言葉がタイトルに刻まれていた時点で、すでにこの物語は“死に抗う”物語だったのかもしれない。

一見、派手なバトルや謎解きが目立つ作品に見える。 でも、その下には一貫して「命の温度」と「人間の決断」が流れている。

2. 主人公・有栖の選択が導いた最終章への伏線

“なんで自分だけが生き残ってるんだろう”──有栖良平というキャラクターは、 物語序盤から終盤まで、その問いと向き合い続けていた。 彼の選択の数々が、実はラストへの“伏線”になっていたことに、読み返すたびに気づかされる。

| 序盤の有栖 | 現実逃避的で無気力、“生きる意味”を見失っていた |

|---|---|

| ゲームでの選択 | 他者を見捨てない/逃げずに立ち向かう姿勢を徐々に見せる |

| 心理的変化 | 生存への執着ではなく、「誰かを守る」意志への目覚め |

| 宇佐木との関係性 | 他人を信じることへの“怖さ”と“救い”を同時に体感する |

| 最終章への伏線 | 「自分で選ぶこと」への意識変化が、最後の“選択”の土台となる |

有栖は、物語の初期において決して「ヒーロー」ではなかった。 就活にも失敗し、親からは期待されず、無気力なまま過ごしていた日常。 どこか人生を“傍観者の目線”で見ていたような青年だった。

そんな彼がゲームに巻き込まれ、最初に向き合わされるのは“他者の死”だった。 誰かが死んでいくたびに、有栖は「なぜ俺は生きているのか」と問いかける。 ──この繰り返されるモノローグこそが、物語を通しての伏線になっていた。

彼の選択は常に、ギリギリのところで“逃げない”方向に向かう。 たとえば、最初のハートのゲームでの選択。 最後の一人として生き残るチャンスがあっても、仲間を疑わずに命をかける道を選んだ。

ここに、有栖の“根源的なやさしさ”と“人間への信頼”が描かれている。 その姿勢は、たびたび危険を呼び寄せるけれど、同時に物語の核である“選択”というテーマに強く絡んでいく。

また、宇佐木との関係も見逃せない。 彼女は孤独と恐怖から“誰にも頼らない強さ”を持っていたが、 有栖の存在が少しずつその殻を溶かしていく。

“一緒にいる”ことの意味── それを、有栖は誰よりも無自覚に証明していった。 この無意識なやさしさが、やがて宇佐木の心を動かし、 ラストの“選択”の場面へとつながっていく。

特に終盤、有栖が「この世界に残るかどうか」を選ぶシーンは圧巻だった。 その選択肢は、「生きたいか死にたいか」ではなく、 「この命にどれだけ価値を見出しているか」が問われていたように思う。

かつての彼なら、迷っていたかもしれない。 でも最終章の有栖は、迷わず“現実に戻る”ことを選ぶ。 それは単なる帰還ではなく、“生きる覚悟”の表明だった。

このラストへの流れは、序盤から中盤にかけて彼が下してきた選択の積み重ねによって成立している。 つまり、彼のすべての「逃げなかった瞬間」が、あの“決断”への伏線だったのだ。

『今際の国のアリス』において、有栖は「命を奪う者」ではなく、「命の意味を照らす者」として描かれていた。 それが、彼という主人公の最大の“選択”だったのかもしれない。

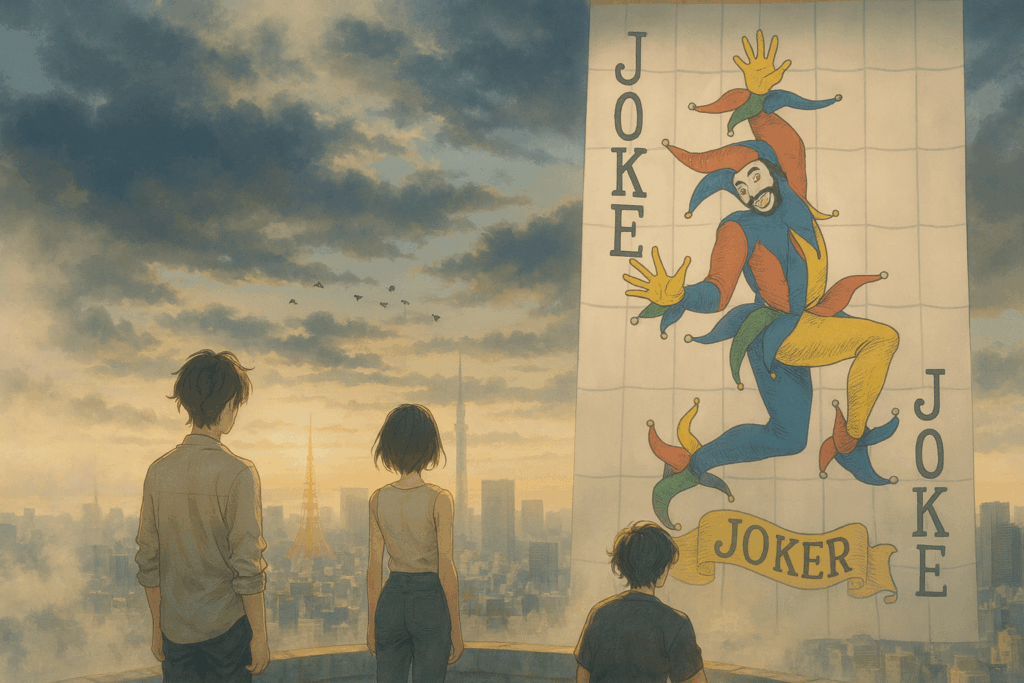

【画像はイメージです】

3. “ハートのクイーン戦”が描いた心理戦の決着

『今際の国のアリス』の終盤、最も印象的で、最も感情をかき乱されたのが── “ハートのクイーン”との対決だった。 それは単なるゲームではなく、人間の“心の脆さ”と“他者との境界”をえぐる試練だった。

| ゲームの形式 | トランプを使った“記憶と言葉”の心理戦(通称:お喋りゲーム) |

|---|---|

| クイーンの手法 | 参加者の心の傷や過去を暴き、感情を操作する“言葉の殺し合い” |

| 有栖の立ち位置 | 論理や正解ではなく、「心を信じる」姿勢で戦い抜いた |

| 勝敗の決着点 | 誰もが“本音で話す”ことでゲームが崩壊、クイーンの敗北 |

| 物語への影響 | このゲームを通して、有栖は「人間を信じる選択」を最後まで貫く |

“ハートのクイーン”との対決は、銃や刃物ではなく、 言葉と記憶という“最も人間的な武器”での戦いだった。

舞台となったのは、無機質な空間。 そこに集められたのは、有栖・宇佐木・チシヤら、生き残ってきた精鋭たち。 ゲーム内容は、カードを使いながら互いの過去や秘密を暴露しあう“トークバトル”。

形式だけ見れば穏やかに見えるが── 実際は、心の奥を抉られる“心理の拷問”だった。

クイーンは冷静な口調で、参加者の記憶や心の傷を突いてくる。 「あなた、本当は誰の死にも心が動いてないんでしょう?」 「助けたのは、罪悪感からでしょ?」 ──そのひとつひとつが、ゲームの“攻撃”になっていた。

この戦いが特異だったのは、勝利条件が“不明瞭”だったこと。 トランプのゲームというより、むしろ“人間性そのものを試される場”だった。

有栖は、いつものように正解を求めるでも、論破するでもなかった。 彼は、ただ相手を「人」として見ようとした。

「俺は、自分のこと、ちゃんと話すよ」 ──そう言って、自分の過去を語り始める。 就職の失敗、友達とのすれ違い、無力感。 その言葉には、強がりも飾りもなかった。

すると、不思議な変化が起きた。 ゲームの空気が揺らいだのだ。

他の参加者たちも、それぞれの傷をさらけ出し始める。 “勝ち”を目指すのではなく、“わかり合おうとする”空気が生まれていく。

最終的に、クイーンは敗北を認める。 では、どうして彼女は負けたのか── それは、このゲームの本質が「心を閉じる者が負ける」仕組みだったからだ。

このゲームは、言葉の暴力ではなく、心をひらく勇気がカギだった。 そして、有栖はそれを唯一、最後まで貫いた存在だった。

この心理戦を経て、有栖はひとつの確信を得たのだと思う。 「人を信じるって、怖いけど──それでもやっぱり、生きる価値がある」 ──その想いが、ラストの選択にもつながっていく。

“ハートのクイーン戦”は、物語全体の中でも最も“心”が試されたシーンだった。 そしてそれは、有栖という主人公が“自分自身と向き合い、他者と繋がる”決意を固める場でもあった。

4. 意識と死の狭間──“今際ステージ”の謎の解明

『今際の国のアリス』というタイトルに、ずっと違和感があった。 “アリス”は主人公の名前だとして、“今際”って何?──その問いに、 最終盤でようやく、すべてのピースが揃った。

| “今際ステージ”の定義 | 臨死状態にある人間の意識が送り込まれる仮想的な世界 |

|---|---|

| 現実とのリンク | 隕石落下による渋谷の大事故が発端/全員が心肺停止または昏睡状態 |

| この世界の構造 | ゲームとビザを通して「生存本能」「生きる意志」が可視化される設計 |

| “今際”という言葉の意味 | 死の直前・臨終の際を意味し、作品テーマと直結する |

| 選択の意味 | “戻る”か“残る”かの選択は、生と死の間での最終判断を象徴 |

“今際”という言葉は、辞書で引くと「死にぎわ」「臨終間際」と出てくる。 つまり『今際の国』とは、「人が死に向かう途中でたどり着く場所」という意味になる。

この設定は、最終章で明かされる“現実の病院”の描写と深く結びついている。 東京・渋谷にて隕石の落下事故が発生し、有栖たちは巻き込まれて重傷を負う。 意識不明のまま、病院に搬送され──そのあいだに彼らは“今際の国”を生きていた。

この展開は、それまで描かれてきた“異世界”感を一気に塗り替える。 読者・視聴者は「あれは全部、夢だったのか?」と一瞬迷う。 でも、そうじゃない。

“夢”や“幻想”ではなく、あれは「人の意識が死と向き合うための空間」だった。 現実の肉体は動かずとも、心だけが「死ぬか/生きるか」を模索していたという構図だ。

この仮説を裏づけるのが、“ゲーム”と“ビザ”のシステム。 ビザは、いわば「生存意志のリミット」。 ゲームに勝つたび、数日分のビザが延長される=その人の“生きたい”気持ちが強くなる。

逆に、ゲームをサボったり投げ出したりした場合──その人物のビザは切れ、“消滅”する。 これは「死への受け入れ」を意味する。

この世界のプレイヤーたちは、無意識のうちに、 “本当はもう生きたくないのか” “それでもまだ何かを守りたいのか” を、自分自身に問い続けていたのかもしれない。

さらに特筆すべきは、この空間にルールや支配者がいなかったこと。 確かにトランプの“絵札”たちはゲームを主催していたが、 彼ら自身も“今際”の住人であり、「運営者」ではない。 つまりこの世界は、誰かに操作されていたのではなく、人間の“集合的意識”が作り出した場所だった。

ゲームの内容も、ハート(感情)、クラブ(協力)、ダイヤ(知能)、スペード(肉体)という分類で、 人間の「生きる上での本能的な要素」を試す設計になっている。 これはもう、明確に“死の手前で見る精神世界”と言えるだろう。

最後、プレイヤーたちは「この世界に残るか?現実に戻るか?」を選ばされる。 それは、どんな医療でも再現できない“魂の選択”のように見えた。

だからこそ──選ばなかった者は、今際の国の住人として残される。 それが「絵札」だった彼らの正体だ。

『今際の国のアリス』が描いたこのステージは、 単なるファンタジー設定ではなく、「生死の境界線に立つ人間の本音」を描いた場所だった。

もしかすると、わたしたちも何かの岐路に立ったとき、 “あの世界”に似た場所に、心だけが旅立っているのかもしれない。

「今際の国のアリス」シーズン3|ティーザー予告編|Netflix

5. キャラクターそれぞれの“帰還”とその意味

『今際の国のアリス』が物語として美しかったのは、 ただ“主人公が帰る”だけじゃなかったからだ。 それぞれのキャラクターが、それぞれの“理由”を胸に帰還を選ぶ── その選択の瞬間こそが、この物語の一番静かで、一番深い場面だった。

| 有栖良平 | “誰かのために生きる”ことに意味を見出し、迷いなく帰還を選択 |

|---|---|

| 宇佐木柚葉 | 有栖への信頼と、過去のトラウマを乗り越えたことで「もう一度やり直したい」と決断 |

| 苣屋駿 | 理性と計算の男だったが、“感情”を受け入れた末に帰還。最も人間らしい選択だった |

| 阿百利杏奈 | 生き残った仲間を支えたいという使命感から、“現実に戻ること”を自ら選ぶ |

| 絵札の住人たち | 「残る」ことを選んだ者たち。彼らは“死を選びきれず、今際に留まり続けた存在” |

帰還を選ぶ──それは単に“ゲームクリア”を意味しなかった。 それぞれのキャラクターが「現実に戻ること=生きる意味」を見出せたからこそ、 この選択ができたのだ。

まず、有栖良平。 この物語の主人公であり、もっとも“無垢な選択”を繰り返してきた彼は、 最終的に迷いなく「帰還」を選ぶ。

それは、宇佐木と出会い、支え合い、命を繋いできた時間があったから。 そして何より── 「自分の命を、他者のために使いたい」と思えたから。

次に、宇佐木柚葉。 彼女にとって“生きる”ことは、誰かを信じることへの再挑戦だった。 家族との確執、過去の痛み、閉じた心── そのすべてを、有栖という存在が少しずつ溶かしていった。

帰還を選んだ瞬間の彼女の表情には、 「もう一度、誰かを信じてみたい」という意志が宿っていた。

そして、苣屋(チシヤ)。 彼は、最も“理屈で生きてきた男”だった。 生死さえも、冷静に俯瞰していたようなその目が、 最後の方では明らかに“揺れて”いた。

心理戦の中で、有栖や他のプレイヤーたちが見せる“本音”と“感情”に触れる中で、 苣屋もまた、「理屈では処理できない感情」の存在を受け入れたのだと思う。

阿百利杏奈は、他者の命に触れながら、自らの存在を再確認していた。 「誰かのために生きる」── それは、有栖と宇佐木だけではなく、彼女にとっても確かな選択肢だった。

一方で、“残る”という選択をした者もいた。 絵札としての役割を果たした彼らは、 「戻る世界がない」「戻っても何も変わらない」という理由で、今際に留まる。

それは敗北でもなく、逃げでもない。 死にきれなかった想いが、彼らをこの空間に留めたのだ。

この“帰還か残留か”の選択は、誰かに強制されたものではない。 それぞれが、自分自身の痛みと願いのバランスを取った結果だった。

だからこそ、この帰還には後味が残る。 「生きる」とは何か、「帰る」とは何か── 答えは出ないまま、だけど確かに希望の気配が灯った。

『今際の国のアリス』は、サバイバルでもゲームものでもなかった。 これは、“帰る理由を見つけるための物語”だったのかもしれない。

6. 有栖と宇佐木の関係に秘められた感情の再構築

『今際の国のアリス』には明確なラブロマンスがあったわけではない。 でも、有栖と宇佐木の関係は、 「人を信じることの難しさと、もう一度近づく勇気」を描く物語だった。

| 関係の始まり | ゲームを通して出会い、初期は“協力関係”として距離感あり |

|---|---|

| 宇佐木の心理 | 過去のトラウマから「誰も信じない」姿勢を貫いていた |

| 有栖の変化 | 宇佐木を守ろうとする中で、感情に気づき始める |

| 信頼の積み重ね | 命を預け合う状況の中で、少しずつ“信頼”が“絆”に変わっていく |

| 再会とラスト | 現実世界での再会シーンに“記憶はないけど惹かれ合う”余韻が残る |

出会いは偶然だった。 けれど、それぞれが命のやり取りを繰り返す中で、 有栖と宇佐木の関係は、“ただの生存パートナー”ではなくなっていった。

宇佐木柚葉は、物語序盤では冷たく見えるキャラクターだった。 他人に踏み込まれたくない。 信じても、失うだけだと知っている──そんな痛みが彼女を鎧のように固めていた。

だけど、有栖は彼女を“変えよう”とはしなかった。 むしろ、自分の弱さもさらけ出すことで、 「同じだけ脆い人間同士」として並んだ。

それが、宇佐木には救いだったのかもしれない。

一緒にゲームに挑み、仲間を失い、夜を越える── そんな日々の中で、ふたりは言葉よりも“沈黙の時間”で信頼を築いていく。

ハートのゲームのように、 「嘘をつかない」「心を読む」ことが鍵になる中で、 有栖と宇佐木は何度も、お互いを選び合った。

明確な告白や、恋愛描写はなかった。 だけど、ふたりの間には確実に“愛”に近い何かが育っていた。

特に印象的なのが、 終盤、宇佐木が有栖を救うために身体を張ったシーン。 それは単なる助け合いではなく、 「この人の未来を守りたい」という強い意志だった。

そしてラスト──現実世界での再会。 ふたりはお互いの記憶を失っている。 “今際の国”での出来事は、すべて夢だったかのように忘れてしまった。

でも、病院の前のベンチで再会したとき── ふたりの目は、確かに“何か”を思い出していた。

「初めまして」なのに、どこか懐かしい。 「知ってるはずない」のに、名前を呼びたくなる。

その瞬間が、『今際の国のアリス』における最大の“感情の再構築”だった。

有栖と宇佐木は、恋人ではない。 でも、お互いの命を何度も預けあったからこそ、 それを超えた“存在そのものを信じる関係”になったのかもしれない。

この関係性があったからこそ、有栖は帰還を選べたし、 宇佐木はもう一度「誰かを信じる」ことを始められた。

『今際の国のアリス』の真のラブストーリーは、 大声で好きと言わない、でも心で何度も呼び合う── そんなふたりの間にだけ流れていた温度だった。

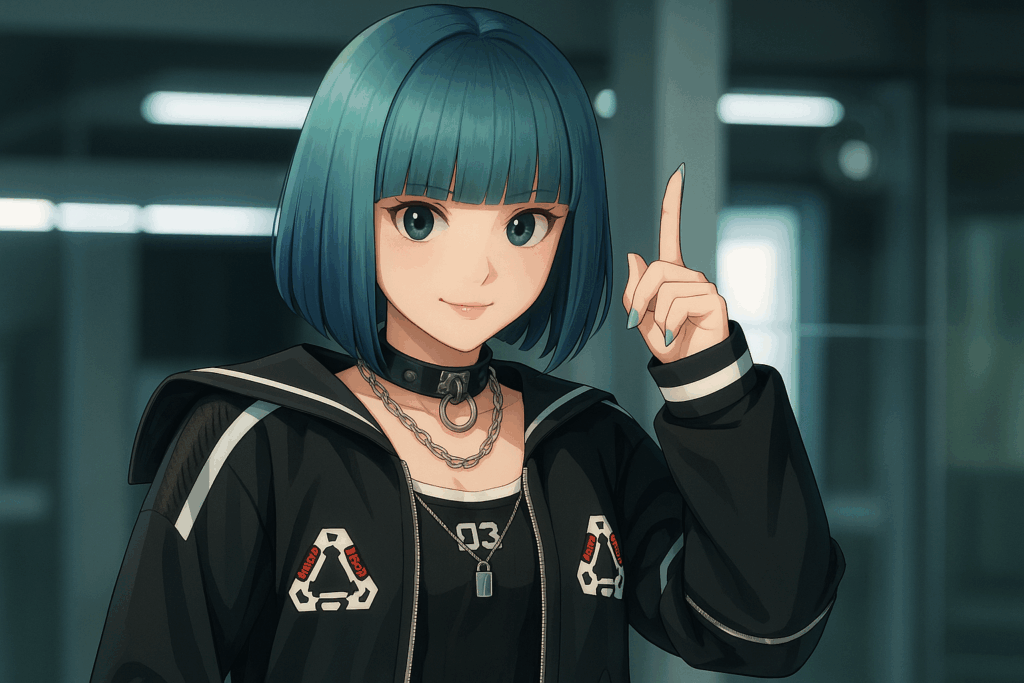

【画像はイメージです】

7. エンディング直前の“病室”のシーンに託されたメッセージ

心臓の鼓動、ピッという機械音、 白い天井── あの“病室”のシーンで、物語はふたたび「現実」へ戻ってくる。 けれど、その空気は、すでに以前とはまるで違っていた。

| 場面の状況 | 有栖をはじめとする主要キャラたちが、渋谷の事故後に病室で目覚める |

|---|---|

| 記憶の状態 | 今際の国での出来事はすべて忘れ、現実世界の記憶だけが残る |

| 描写の意図 | 物語が“幻想”でなく、“人生の決断の象徴”だったことを静かに伝える |

| 感情の余韻 | 記憶はないが、心のどこかが「大切な何かを覚えている」ような空気 |

| 視聴者への問い | 「記憶は消えても、経験は心に残るのか?」という哲学的メッセージ |

今際の国から“帰還”したあと、有栖たちはひとりひとり、 現実世界の病院で目を覚ます。 そこは冷たい無機質な空間で、あの命を削り合った日々は跡形もない。

だけど、読者は知っている。 彼らが確かにあの世界を生きたこと、 “死ぬかもしれなかった誰か”が、自らの選択で「生きる」を選んだことを。

この病室のシーンでは、記憶を失っているにもかかわらず、 登場人物たちの表情や目の動きに、 “何かを失った”痛みや“何かを抱えている”感覚がにじんでいる。

有栖は、起き上がった瞬間に周囲を見渡す。 隣のベッドに誰がいるかはわからない。 でも、その“わからなさ”にすら、どこか懐かしさを感じているように見える。

ここで描かれているのは、 「すべてを覚えていなくても、人の心は変わる」という静かな真実だ。

あの世界で、有栖は“誰かのために命を懸ける”ことを学んだ。 宇佐木は“信じることの温度”を知った。 苣屋は“感情の意味”を、杏奈は“生きる使命”を。 それらのすべてが、記憶を失っても「感情の形」として残っている。

だから、病室での描写は静かで、淡々としているのに、 なぜか涙が出そうになる。

人は、経験のすべてを言葉にできない。 でも、心に刻まれた“決断”だけは、きっと無意識に引き継がれる。

そのことを、この数分間の“病室シーン”がまっすぐに描いている。

物語としては、ここが「答え」なのかもしれない。 現実に戻ってきた彼らが、同じ日常を繰り返すのではなく、 どこかで違う選択をする可能性を残している── それが、このエンディングの“希望”だった。

『今際の国のアリス』は、 「死ぬか生きるか」だけでなく、 “どう生き直すか”を描いた物語でもあった。

8. 回収された伏線と、あえて残された“違和感”

すべてが解明されたように見えるラスト──でも、どこか引っかかる。 『今際の国のアリス』は、多くの伏線を回収しつつ、“余白”もきっちり残して終わった。 その“違和感”にこそ、この物語が長く記憶に残る理由がある。

| 回収された伏線① | 今際の国=臨死状態での意識世界であること(渋谷事故との接続) |

|---|---|

| 回収された伏線② | “ビザ”と“ゲーム”が生存意志を象徴していたという設計 |

| 回収された伏線③ | 絵札キャラの正体=「残る」を選び続けた過去のプレイヤーたち |

| 未回収の点① | 「なぜこの“構造”が発生したのか」明確な説明がない(科学的・神的含め) |

| 未回収の点② | 再会シーンでなぜ惹かれ合ったのか──“記憶”以外の何かが作用していた? |

まず、物語の大きな枠組みに関する伏線は丁寧に回収された。 ・今際の国の正体=臨死の精神世界 ・ビザの意味=“生きたい”意志の可視化 ・絵札たちの正体=過去に残留を選んだプレイヤー── これらは最終章で丁寧に描かれ、物語の軸がブレていないことを証明していた。

また、キャラクターたちの関係性や心情変化にも、 序盤から終盤までにしっかりと伏線が張られていた。 有栖の「逃げない姿勢」、宇佐木の「信じられない理由」、 苣屋の「理性だけで生きようとする不器用さ」── すべてが物語を進める動力として機能していた。

だが一方で、すべてがスッキリ説明されるわけではなかった。

最大の“残された違和感”は、「なぜそのような精神世界が形成されたのか」という点。 隕石事故や臨死状態は描かれたが、 誰がそれを制御していたのか、または“偶然”だったのかは語られない。

これは、SF的に見れば未解決。 だが、物語としては“人間の無意識が作った空間”とすることで、 あえて抽象化された形で留めていたとも読める。

さらに言えば、ラストの再会シーンもまた、説明を避けていた。 有栖と宇佐木は“記憶を失っている”のに、なぜか惹かれ合う。 それは偶然? 運命? それとも“残った感情”のなせる技?

これもまた、明言されないまま物語は幕を閉じる。

だが、だからこそ──この作品には“答えきれない問い”が残っている。

それは物語の欠陥ではなく、むしろ「生きるという行為そのものの曖昧さ」を描く手段だったのかもしれない。

人は、何かを完全に理解して生きるわけではない。 時に選び、時に迷いながら、答えのないものを抱えて前に進む。

『今際の国のアリス』もまた、 すべてを語らないことで、私たちの中に「考える余白」を残してくれた。

この“違和感”こそが、物語の静かな余韻であり、 現実と地続きの“問い”だったのだと思う。

9. 原作ラストの衝撃、そのまま映像化されるとどうなる?

『今際の国のアリス』原作漫画の最終章──あの静かで不思議な余韻のあるラストが、もしそのまま映像化されたら。 読者としての“あのときの衝撃”を思い出しながら、今あらためて想像してしまう。

| 原作の結末 | 臨死状態から意識が戻り、登場人物たちは現実へ帰還 |

|---|---|

| 再会の描写 | 有栖と宇佐木がすれ違うだけの描写、記憶は消えている |

| 演出の印象 | 説明のないまま、ただ空気だけが漂う“静寂の終幕” |

| 読者の反応 | 「あれは余韻だった」「あの空白が逆に深い」と高評価多数 |

| 映像化への想像 | 映像で“説明しすぎず、感じさせる演出”が再現できるかが鍵 |

原作のラストは、文字どおりの“静かな衝撃”だった。

有栖たちが目を覚ます。そこは現実──事故の病院。 すべては「死の手前」で見た夢だったのか。 いや、それだけじゃない気がする。

彼らが体験した“あの世界”は何だったのか? 説明はされない。けれど、その“不完全な余韻”が生きて帰ることの重さを伝えていた。

中でも印象的なのは、ラストシーン。

病院の敷地内で、記憶を失った有栖と宇佐木がすれ違う。 会話はない。名前も呼ばない。 でも──目が合う。 そのとき、たしかに空気が動いた。

もしこれを映像化するとしたら、どう描くのだろう。

音楽の使い方、視線の交差、カットの“間”、 すべてが「言葉より空気」を表現できるかどうかにかかっている。

たとえば、感動的なBGMを重ねてしまったら、余韻が台無しになるかもしれない。 逆に、音を削って“無音”で終える選択は、原作に近い感触を与える。

このラストは、きっと“わかりやすく説明してしまったら終わり”の構造。

記憶がなくても心が反応してしまうあの瞬間。 それは、説明じゃなくて感覚として届けられるべきものだと思う。

つまり── 原作のラストを映像で再現する鍵は、「説明しすぎない勇気」にある。

Netflix版の最終話が公開される日。 私たちは、またあの“静かな衝撃”をもう一度味わえるのだろうか。

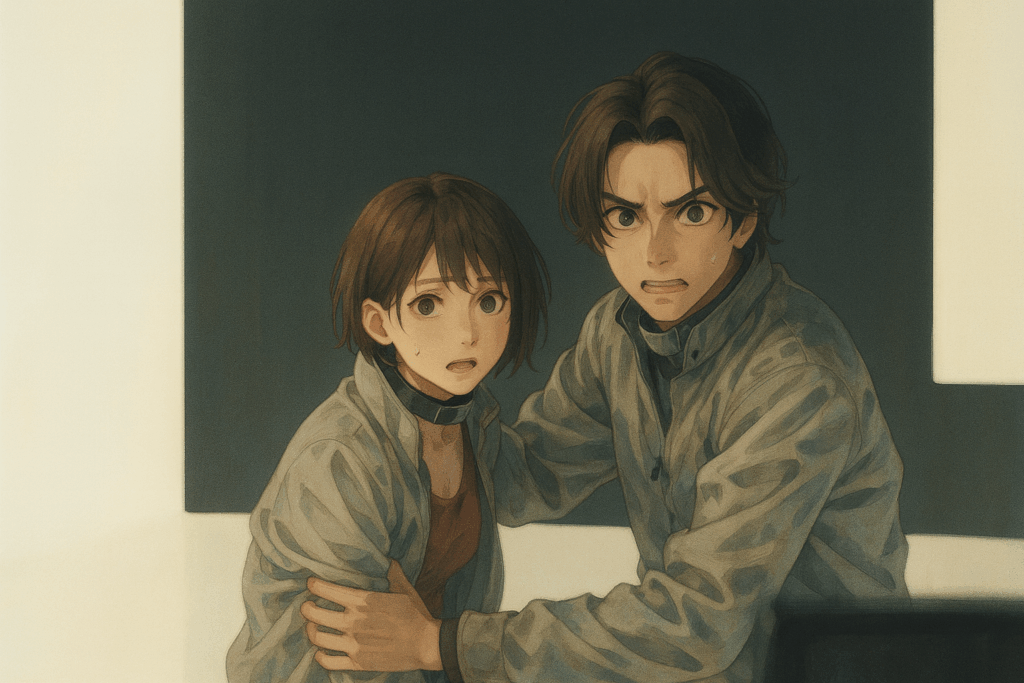

【画像はイメージです】

この記事のまとめ一覧

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 舞台の正体 | 「今際の国」=臨死体験の精神世界、生と死の狭間 |

| 主人公・有栖の成長 | “逃げない選択”を重ね、最終的に「生きる覚悟」を選ぶ |

| 心理戦のクライマックス | “ハートのクイーン戦”で「心をひらく勇気」が勝敗を決めた |

| キャラの帰還 | それぞれが「生きる理由」を見つけ、現実に戻る選択をする |

| 病室シーン | 記憶は失っても、感情や選択の痕跡が心に残る描写 |

| 伏線と違和感 | 大半は回収されたが、「なぜこの構造が生まれたか」は余白に残された |

| ラストの余韻 | 有栖と宇佐木の再会、“説明しすぎない静かな衝撃”が印象的 |

まとめ:生き延びたことに、意味を与える物語だった

『今際の国のアリス』原作漫画のラストは、単なるサバイバルの結末ではなかった。 それは、極限状態を生き抜いた人々が「帰ってきた現実」に、どんな意味を見出すか── その余白ごと提示する、“生の物語”だった。

命をかけたゲームは、実は“死と生のはざま”で揺れる心の投影であり、 仲間との関係や記憶の描写も、「何を持ち帰るのか」という問いの連続だった。

伏線の多くは静かに回収され、答えははっきり語られない。 でも、その“不確かさ”がこの作品の最大のリアルだったように思う。

ラストの病院シーン、再会とも言えないすれ違い── そこに込められていたのは、「また歩き出すこと」への静かな祈り。

完璧な答えを示すのではなく、読者の感情に委ねるラスト。 それこそが、『今際の国のアリス』が“記憶に残る物語”になった理由かもしれない。

- 『今際の国のアリス』原作漫画の結末は「臨死状態での精神世界」が舞台だった

- 有栖の“逃げない選択”が最終的に「生きる覚悟」へとつながった

- “ハートのクイーン戦”は「心をひらく勇気」が試された心理戦だった

- 宇佐木や苣屋をはじめ、各キャラの帰還には個々の“生きる理由”が込められていた

- 病室での再会シーンは「記憶は消えても感情は残る」ことを象徴していた

- 伏線は多く回収されたが、“なぜその世界が生まれたのか”という余白が残された

- Netflixドラマ版では、この静かな余韻をどう描くかが最大の見どころになる

コメント