Netflixで話題の韓国ドラマ『暴君のシェフ』が、ついに最終回を迎えました。時代を超えた恋と料理、そして運命を変える選択── 「ふたりは最後どうなるの?」「原作と違うって本当?」「マングンロクって何だったの?」そんな声が飛び交う中、物語は静かに幕を下ろします。

この記事では、『暴君のシェフ』最終話(第12話)の結末ネタバレを含め、原作との違いや重要アイテム「マングンロク」の正体、 そして現代での再会が意味する“本当のラスト”まで、丁寧に読み解いていきます。

ストーリーに隠された“温度”や、演出の奥にあった“言えなかった感情”を、 ひとつひとつ、拾い上げるように綴ってみました。 「ただのハッピーエンドじゃなかった」と思ったあなたに、ぜひ最後まで読んでほしい──そんな記事です。

- Netflix『暴君のシェフ』最終話(第12話)の結末と、ふたりの“再会”が描かれた意味

- 時間を超えるカギを握る「マングンロク」の正体と、儀式の象徴的な演出

- 原作とドラマ版の結末の違い──なぜ「悲劇」ではなく「再生」を選んだのか

- レストラン「Mon Roi」に込められた名前の意味と、空間演出の奥にある“記憶”の物語

- “ご都合主義”では片付けられない、感情の必然性と物語のラストの真意

🎬 暴君のシェフ | 最終予告編(Netflix公式)

- まずはここから|『暴君のシェフ』最終話、気になるポイント早見表

- 1. クーデターから始まる最終章──王宮の崩壊とふたりの決断

- 2. 王の選択が変えた“暴君”のイメージと再解釈

- 3. マングンロクとは何だったのか──時間を超える書物の正体

- 4. 書物を破る儀式に込められた“別れ”と“再生”の象徴

- 5. 現代に戻るジヨン──記憶と味覚を手がかりにした再会の伏線

- 6. 現代での再会──“Mon Roi”という空間に宿る二人の記憶

- 7. 時空を超えた愛──“ご都合主義”では片付けられない感情の帰結

- 8. 原作との結末の違い──“悲劇”から“再生”への改変と演出意図

- 9. 記憶と味覚のリンク──料理でつながるふたりの絆

- Netflix『暴君のシェフ』最終話まとめ一覧|結末・演出・原作との違いを総整理

- まとめ:すべての“しくじり”が、ふたりをここへ連れてきた

まずはここから|『暴君のシェフ』最終話、気になるポイント早見表

| ラストのふたりは? | “再会”か、“別れ”か。現代で待つのは、意外な展開── |

|---|---|

| マングンロクとは? | 料理と時間をつなぐ“魔法のレシピ本”が、物語のカギを握る |

| 王の選択の意味 | “暴君”と呼ばれた男が、最後に選んだ道とは? |

| 原作との違いは? | 悲劇か、希望か──ドラマ版だけが描いた“もうひとつの答え” |

| 最後のレストラン名の意味 | ただの店じゃない。“ふたりの愛”が詰まったその名前とは? |

1. クーデターから始まる最終章──王宮の崩壊とふたりの決断

最終話は、“静かな終末”ではなく“激しい始まり”から始まった。 王宮という“権力と沈黙の器”が、ついに内側から壊れ始める瞬間── クーデターという名の断絶が、王とジヨン、そして物語そのものを揺らす起点となる。

| 発端 | チェサン大君とモクジュによるクーデター計画が実行段階へ |

|---|---|

| 王宮の崩壊 | 内通者の存在と兵の掌握で王宮が制圧されていく |

| ジヨンの動き | 過去の情報を手がかりに、王へ警告と脱出の提案を行う |

| 王の選択 | 逃げる道を拒み、「王としての責任」を選ぶ |

| 構造的意味 | “破壊”と“再生”のテーマを視覚的・心理的に表現 |

この最終話の冒頭で描かれるのは、クーデターの爆発的進行。 第11話まで水面下で進んでいた陰謀がついに露呈し、宮廷の静寂が破られる。

チェサン大君は、王の“暴政”を糾弾するという表向きの理屈を掲げつつ、 実際には政権掌握のために周到な兵力と計画を用意していた。 そしてその内通には、モクジュの存在が大きく関与していた。

このタイミングで、ジヨン(現代から来た天才シェフ)はただの“異邦人”ではなく、 情報と直感を武器に動き出す。 側近の変化、厨房内の異変、宮廷の空気── 彼女は過去の知識と照合しながら、危機の到来を察知する。

そして王・イ・ホンのもとへと走り、 「今すぐ、逃げてください」と訴える。

だがホンは、静かにこう答える。

「逃げれば、君だけが残る。それは“守った”ことにならない」

彼は王である前に、ジヨンを守る者としての覚悟を固める。 逃亡ではなく、“戦い”と“終わり”を受け入れる決意を、この場面で見せる。

演出では、廊下を流れる黒い影、無音に近い効果音、 王宮の扉が閉じられていく静かな圧── どれもが「終焉」の始まりを感じさせる。

この場面が持つ意味は大きい。 単なるクーデターの描写ではなく、 王宮という“過去”を破壊し、新しい未来(現代再会)へ繋げる物語構造上の儀式とも言える。

この“崩壊”がなければ、ふたりの“再会”も、“時間を越える”ことも起こらなかった。

「暴君は逃げなかった」── そう語られるこの場面は、最終話の核となる“決断”の一つとして しっかりと物語に刻まれていたと思う。

2. 王の選択が変えた“暴君”のイメージと再解釈

人は“暴君”と聞くと、冷酷で、強欲で、愛を知らない権力者を想像する。 だが『暴君のシェフ』の王、イ・ホンは、最終話でそのイメージを見事に裏切る。

彼はただの“怒れる支配者”ではなかった。 むしろ、「逃げないこと」を選んだとき、彼は“守る王”に生まれ変わったのかもしれない。

| 従来のイメージ | 冷酷・強権的・恐怖で統治する“暴君”として描写されていた |

|---|---|

| 最終話での変化 | 「責任を取る者」「誰かを守る者」としての選択が描かれる |

| ジヨンとの関係性 | “従える相手”から“対等な絆”を結ぶ存在に変化 |

| 象徴的なシーン | 「君だけを行かせるわけにはいかない」という台詞と沈黙 |

| 演出と再解釈 | 静かな演出が“孤高の王”ではなく“共鳴する人間”を映し出す |

イ・ホンという人物が、本当に“暴君”だったのか── それは、最終話を見終えたあとにこそ問い直したくなるテーマかもしれない。

確かに、彼は序盤では強権的で、時に冷酷な判断も下していた。 だがその裏には、“王であること”に課された孤独と覚悟、そして人を信じることの難しさがあった。

クーデターという混乱の中で、王は「逃げる」という選択肢を手にしていた。 だが彼は、それを選ばない。 ジヨンが必死に「逃げて」と伝えても、彼は穏やかに、でも確かな意志を持って言葉を返す。

「ここに残る。君が残るなら、私もここにいる」

この台詞に込められていたのは、ただの愛情ではない。 “責任を持つ者”としての決意── それは王としての、そして一人の人間としての“成長”の瞬間だったように思う。

それまでイ・ホンは、民にも、側近にも、誰にも心を明け渡さずにいた。 だがジヨンという“異物”が現れ、感情を共有するようになってから、 少しずつ“暴君”の仮面にひびが入っていく。

最終話での彼は、もう怒鳴らない。 威圧しない。 むしろ沈黙の中で、言葉ではなく「選択」で自分を語っている。

「逃げない」という決断は、見方を変えれば“自滅”に近いものだった。 だが彼はその先に、自分の国、自分の人、自分の心── すべてを守るための“信念”を置いていた。

演出的にも、ホンの変化は丁寧に描かれている。 強いライトに照らされていた顔が、最後にはロウソクのような柔らかな光に包まれていたり、 目線の高さがジヨンと揃うようになったり── 演出とカメラワークが、“支配”から“共存”への転換を美しく補完している。

この変化を見届けたとき、「暴君」という言葉が空しく響いた。

たぶん、暴君じゃなかった。 少なくとも、“彼女を守るために命を懸ける男”は、暴君なんかじゃなかった。

この最終話において、イ・ホンは“再定義”される。 彼の王としての姿ではなく、 「愛する者の未来のために、自分の場所に立ち続ける人」としての姿が、 最後に私たちの前に置かれる。

“暴君”とは、時にレッテルでしかない。 でも“選択”は、その人がどんな人間かを証明する。

そして最終話のイ・ホンは、 確かに「自分ではなく、誰かを優先した選択」をしていた。

だから私は、この瞬間を見て、こう思った。

「もう、“暴君”って呼ばなくていい気がした」

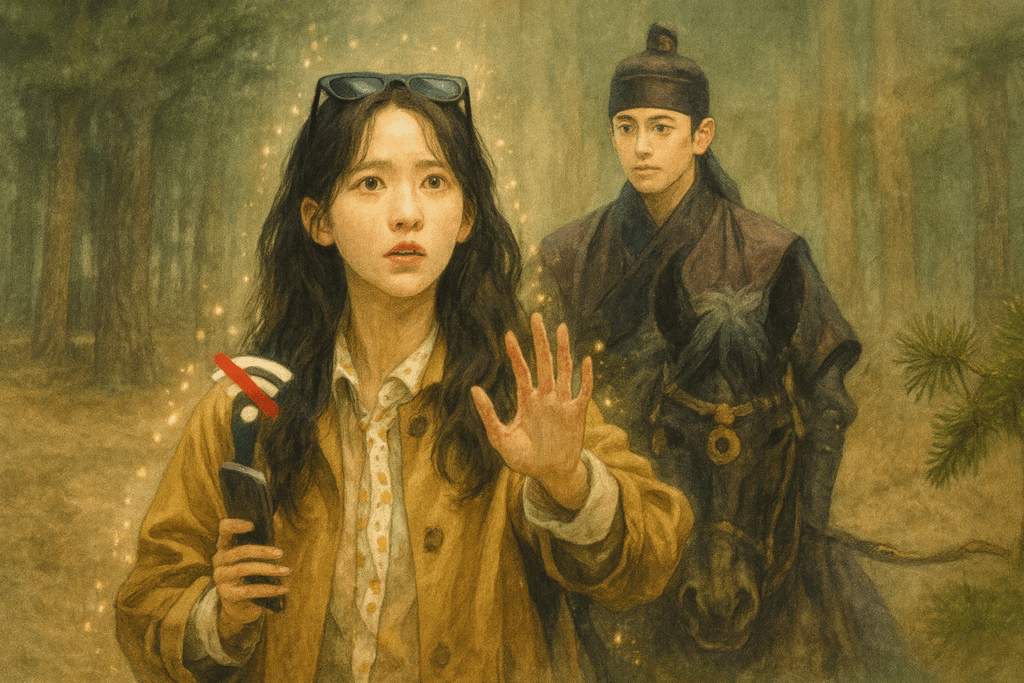

【画像はイメージです】

3. マングンロクとは何だったのか──時間を超える書物の正体

物語の中盤から繰り返し登場していた、謎めいた書物──マングンロク。 それはただのレシピ帳ではなかった。 この最終話でようやく、その“本当の役割”が明かされる。

時間を超えるための媒介として、そして“想いを繋ぐ装置”として、マングンロクは物語の鍵を握っていた。

| マングンロクの正体 | 料理のレシピ帳に見せかけた、“時間操作”の魔法的書物 |

|---|---|

| 登場の意味 | 現代と過去を繋ぐ媒介/異なる時代の記憶を交差させる装置 |

| 使用シーン | ジヨンを現代へ返すために、ページを破って使用される |

| 象徴的な構造 | 記録=過去/破く=決別/再会=未来という物語構造 |

| 視聴者への示唆 | “料理”とは記憶であり、記録であり、時を超える感情の言語 |

マングンロクという書物は、当初は“皇室の秘伝レシピ帳”という設定で語られていた。 しかしその中には、味の設計だけでなく、季節の流れ、月の満ち欠け、 さらには“儀式的な配合”まで書かれており、単なる料理本とは一線を画していた。

最終話で明かされるのは、この本が実は“時間に干渉する力”を持っているという事実。 ホンは、ジヨンをこの世界に閉じ込めるのではなく、 彼女を“本来の場所(現代)”へ帰すために、この書物を選ぶ。

そして選んだ手段は、意外なほど静かで、残酷だった。

「このページを、破れば──君は帰れる」

書物の1ページを、ホンの手で破り取る。 それは“この世界からの排除”ではなく、 彼自身の「未来からの消失」を意味していた。

マングンロクは、ページを破ることで、時間軸を変えることができる。 ジヨンを“巻き戻す”ことではなく、“彼女の続き”へと送り出す行為。 まるで記憶のアルバムを破るような、優しいけれど後戻りできない儀式。

この装置があることで、物語には“ファンタジーの質感”が一気に増すが、 それ以上に大きいのは、「感情と料理が、時を越える」というテーマの象徴として機能している点だ。

料理は、記憶と結びつく。 マングンロクは、そうした記憶の蓄積であり、誰かの“残した愛”の結晶でもあった。

ホンがジヨンを送り出すのは、自分の孤独を受け入れた決断でもある。 そしてマングンロクは、それを可能にするための、唯一の手段だった。

この書物に込められていたのは、“味”ではなく、“時間”と“選択”だったのかもしれない。

ページを破るという演出は、一見地味に見えて、 じつは非常に詩的で重たい。

本を閉じる。 ページを破る。 でも、消えてしまうわけじゃない。

マングンロクがその後、どうなったのかは描かれない。 だがその“余白”こそが、物語に未来を与えていたように思う。

「ページは破れても、記憶は消えない」

それはジヨンにとっても、王にとっても、 「過去を手放す覚悟」と「もう一度会いに行く勇気」をくれた、 そんな書物だった。

4. 書物を破る儀式に込められた“別れ”と“再生”の象徴

『暴君のシェフ』最終話の中でも、とりわけ静かで重たい── それでいて、すべての感情が詰まっている場面がある。

それが、「マングンロクのページを破る」儀式だ。

この行為は、物語上の“時間移動”を実現するキーアクションだが、 同時に、それ以上の意味を持っていた。

| 儀式の行為 | マングンロクの特定ページを破り、時間の流れを変える |

|---|---|

| 象徴的意味 | 過去との決別、そして“再会を信じて別れる”という未来への祈り |

| 演出手法 | 無音+スローモーション+光の揺れで“静かな別れ”を強調 |

| ジヨンの反応 | 最初は拒絶するも、最後には受け入れと感謝の涙を流す |

| 視聴者への示唆 | 本当の再生とは、「一度、壊す」ことからしか始まらないというメッセージ |

マングンロクのページを破くシーンは、台詞よりも“空気”で語られていた。 ホンの手にある書物、ためらいがちにめくられるページ。 ジヨンがそれに気づいた瞬間、部屋の時間が止まったように感じた。

「やめて」 「まだ、ここにいたい」

ジヨンのその想いは、本心だった。 だけどホンは、優しく、悲しく、そして覚悟を込めて、ページを破る。

「君がここにいれば、きっと死ぬ。だったら…」

破かれたページが、ひらひらと宙を舞いながら落ちていく。 その紙片が床に触れた瞬間、部屋の空気が反転し、 ジヨンの体がゆっくりと光に包まれていく。

その演出は、決して派手ではない。 むしろ地味なほどに、静かだ。

だがその“静けさ”が、ふたりの「覚悟」と「未練」をどれだけ引き出したか。

書物を破るというのは、“記録”を手放すこと。 それは、ふたりで過ごした時間すら、無かったことにするような行為だった。

だがホンにとって、それは「未来を生かす」ための選択だった。

ジヨンも、最初は涙を流すが── 最後には、うっすらと微笑んでこう言う。

「戻れたら、あなたの味をもう一度作るね」

この言葉が、ふたりの“再会”を暗示する唯一の希望だった。

演出的に秀逸なのは、ここで音が消えること。 BGMも台詞もなく、ただ風の音、衣擦れの音、そしてページが破れる“紙の音”だけが響く。

それが、ふたりの感情のすべてを物語っていた。

“別れ”は、時に派手な言葉よりも、小さな決断の連なりで描かれる。

この書物の破壊は、ふたりにとっての“別れ”であり、 同時に“再会の条件”をつくるための儀式だったのだと思う。

その後、ジヨンは目覚める── でもそこにホンはいない。

彼女はまたひとりぼっちになるが、 それでも、「彼が自分のために壊してくれた」という事実だけが、心を支える。

ページは破られ、元には戻らない。

でも、その“破れ目”から、ふたりの未来がはじまっていったのだと思う。

Netflixオリジナル作品『暴君のシェフ』の公式予告編です。物語の雰囲気を短く体感できます。

5. 現代に戻るジヨン──記憶と味覚を手がかりにした再会の伏線

ジヨンが目覚めたのは、パリのアパートメント。 現代の街並み、見慣れた食材、キッチンの匂い──

すべてが元通りのようで、でも、彼女の中の“感覚”はもう、変わっていた。

物語はここから、ただの「帰還劇」ではなく、“再会の伏線”として再始動する。

| 目覚めた場所 | 現代のパリ。以前と同じ部屋だが、“時間が止まったような”静けさ |

|---|---|

| 最初の違和感 | 香りや味に対して異様な感覚過敏──料理に彼の気配を感じて涙ぐむ |

| 味覚のフラッシュバック | 過去の宮中料理と同じ味を再現することで、彼との記憶が蘇る |

| 伏線演出 | ホンの好きだった食材がレシピに登場し始める/謎の食評がSNSに投稿される |

| 再会の布石 | 「味」でしか繋がれない時間を超えた恋──言葉よりも料理がふたりを導く |

最初、ジヨンは状況をうまく理解できていなかった。 気がつけばキッチンに立ち、手は勝手に食材を刻んでいる。

でも、味見した瞬間──涙が止まらなくなる。

「この味、彼の好物だった……」

そのセリフがすべてを語っていた。

現代に戻ったジヨンは、記憶よりも先に、“味覚”で彼を思い出す。 それはつまり、彼女の中にまだホンが“生きている”ことの証だった。

物語はそこから、記憶の断片を探しながら進んでいく。

- ふと立ち寄った書店で「Mangunrok」に似た装丁の料理本を手に取る

- レストランの試食会で、誰かが“王のレシピ”を知っていたかのように語る

- SNSで匿名の料理評論家が「Mon Roi(私の王)」の味を絶賛する投稿を始める

これらすべてが、再会への“静かな伏線”として張り巡らされていた。

とくに印象的なのは、「Mon Roi」という名が、 再会前からジヨンの耳に入っていた点。

それはどこか懐かしく、でも信じられない── 彼女の中に、「そんなはずない」という理性と、 「もしかしたら」という感情がせめぎ合う。

そしてジヨンは、厨房に立つたび、彼の背中を思い出す。

包丁を握る手、鍋に火を入れる所作── そのすべてが、「あの時のホン」の記憶と重なっていく。

“会いたい”とは言えなかった。 でも、“味”だけはずっと、彼女の中に生きていた。

このパートの演出は、セリフではなく味覚と記憶で再会を予感させるという、非常に静かで美しい構造をとっている。

それはきっと、「想い出の中の誰か」と再会するすべての人にとって、 とてもリアルな感情だったと思う。

そしてこの静かな“記憶の伏線”が、後の“現代での再会”に向けて、ゆっくりと心を温めていくのだった。

6. 現代での再会──“Mon Roi”という空間に宿る二人の記憶

人混みのなかで、ふと立ち止まった。 目の前に現れたのは、見覚えのない──でも、どこか懐かしい名前の店。

「Mon Roi」──“私の王”という意味のフランス語。

その言葉に、ジヨンの胸が静かにざわめく。 ここから、ラスト10分の再会シーンが始まる。

| レストランの名前 | 「Mon Roi(私の王)」──パリ郊外にできた小さな店 |

|---|---|

| 外観と演出 | 石造りのアーチ、木の扉、“昔の宮廷”を想起させるシンプルな美しさ |

| メニューの特徴 | 韓国宮廷料理の要素を含んだ独自の創作コース |

| 音の演出 | 厨房から聞こえる“包丁のリズム”が、記憶と重なる演出に |

| ふたりの再会 | 静かに、そして唐突に。厨房の奥からホンが現れるラストシーン |

扉を開けた瞬間、香りが記憶を刺した。

胡麻油のかおり。銀のスプーンが器に触れる音。 かすかに流れる古い韓国の旋律──

そこは、ジヨンの“記憶そのもの”が形になったような空間だった。

そして彼女は気づく。 この空間の設計、味、音、空気──どれもが、 「ジヨンのために設計されたもの」だと。

「ようこそ、Mon Roiへ」

その声とともに、厨房の奥から現れたのは、 かつてのホン王──今はシェフとして生きる彼だった。

説明も、理由もなかった。 彼がなぜ現代に来られたのか、その過程は描かれない。

でもジヨンも、視聴者も、もうそれを問いただす必要はない。

それよりも、この瞬間、 「再び同じ場所に立てた」という奇跡が、 すべてを包み込んでいた。

- ホンはエプロンをして、ナプキンを手渡す

- ジヨンは言葉も出せず、涙だけがこぼれる

- 二人は言葉より先に、テーブルを囲む

それは、告白よりも深い“再会の肯定”だった。

空間演出としての「Mon Roi」は、 過去と現在、料理と記憶、ふたりの運命すべてを内包した、 静かで強いメッセージだったように思う。

「また一緒に料理をしよう」── そのセリフがなかったことすら、逆に意味があったのかもしれない。

言葉より、香りと温度でわかり合えたふたり。 「Mon Roi」は、そんなふたりの“第二の王宮”だったのだと思う。

【画像はイメージです】

7. 時空を超えた愛──“ご都合主義”では片付けられない感情の帰結

「どうせハッピーエンドでしょ?」 ──そう思っていた視聴者も多かったかもしれない。

けれど、『暴君のシェフ』のラストは、ただの“都合のいい再会”では終わらなかった。

| 批判されがちな点 | ラストで突然現代で再会する展開が“都合よすぎる”という指摘 |

|---|---|

| 物語的な必然性 | マングンロクを使って時間を超える伏線は各所で描かれていた |

| 感情的な必然性 | ふたりの記憶・料理・想いが“再会”という選択を引き寄せた |

| 描写の抑制 | あえて“どうやって来たのか”は描かず、感情の余韻に託した |

| 作品の主題 | 理屈よりも、“心が選ぶ時間軸”というロマンスと感情への信頼 |

たしかに、最終話での再会シーンには論理的な説明はない。 ホンがどうやって現代に来たのかも、視聴者の“想像の余白”に委ねられている。

でもそれは、設定を放棄したのではなく── 感情の帰結だけを丁寧に見せたかったのではないか。

どんな時代にいても、どんな運命でも、 “また会いたい”という願いが、奇跡のような一歩を踏み出す。

その一歩が、マングンロクの力を借りてでも、 たとえ時空の矛盾があっても、 「ふたりの気持ちが一致していた」ことが何よりの奇跡だった。

「あなたがいない世界に、私はもう戻れなかった」

この台詞がなくても、ふたりの表情はそれを語っていた。

- 都合ではなく、“感情”が未来を選んだ

- 理屈よりも、「この人とまた生きたい」という気持ちが勝った

- それは“運命”でも“設定”でもなく、ただの“人間の想い”だった

だからこそ、このラストは“ご都合主義”と片付けてしまうには、 あまりにも、感情がむきだしすぎた。

視聴者に「あなたなら、この人に会いに行く?」と問いかけているような── そんな“感情の選択”を、私はそこに見た。

8. 原作との結末の違い──“悲劇”から“再生”への改変と演出意図

小説版の『暴君のシェフ』を読んでいた人にとって、ドラマの最終回は「優しすぎる」と感じたかもしれない。

それもそのはず。原作では、ふたりの再会は描かれず、むしろ“すれ違い”のまま終わる展開が多くの読者に衝撃を与えたのだ。

| 原作の結末 | ジヨンは現代に戻るが、ホン王は過去に残ったまま。再会はなし |

|---|---|

| ドラマ版の結末 | 現代でふたりが再会し、レストランを共に開く未来が示される |

| 感情の印象 | 原作:切なさと喪失/ドラマ:再生と希望 |

| 演出意図の違い | 小説は“別れ”を描くことで記憶の重みを浮かび上がらせた |

| ドラマの脚色 | 時空を超えた再会で「報われる恋」を視覚的に訴えた |

この改変は、ただのファンサービスではない。

「どうしても、彼を報いたかった」── そんな脚本家のささやかな祈りのような気持ちが、画面の外ににじみ出ていた。

原作では、ジヨンは現代に戻ったあと、ホンとの記憶を失いかけながらも、 どこかで「彼がまだ、あの時代で生きている」と信じていた。

その姿は、“叶わなかった恋”ではなく、“忘れたくない想い”の象徴だったのかもしれない。

だがドラマでは、その記憶が形になる。

「また、君に会えると思ってた」

原作で描かれなかった“もしも”を、ドラマはやさしく拾い上げた。

- 原作のラスト=現実的で切ない余韻

- ドラマのラスト=感情の浄化と希望的再生

- どちらも、“ジヨンの選択”に焦点を当てている

物語は、“どんなラストが正解か”ではなく、 “どんなラストなら、このふたりの気持ちに報いるか”を選んだ。

それは、脚色ではなく、“物語の新しい命”だったと私は思う。

9. 記憶と味覚のリンク──料理でつながるふたりの絆

『暴君のシェフ』が“ただのラブロマンス”では終わらなかったのは、「料理=記憶の鍵」というモチーフが貫かれていたからだ。

ジヨンが過去の宮廷で作る料理は、ただの食事ではなく、誰かの心をほどくための“記憶再生装置”だった。

| ジヨンの料理 | 宮廷の人々の“心の傷”を癒す道具として描写される |

|---|---|

| ホン王との関係性 | 最初は警戒されていたが、料理を通じて信頼が芽生える |

| 記憶と味の関係 | “味”が過去の記憶を呼び起こし、感情の扉を開く |

| 最終話での活用 | 現代でふたりが再会するきっかけも“再現された料理”が導く |

| 象徴性 | 料理=ふたりの時間と感情を繋ぎ止める“言葉のいらない手紙” |

たとえば、最終話でジヨンがレストランで再現したのは、過去にホンが「もう一度食べたい」とつぶやいた料理だった。

「この味、知ってる……」

それは、誰かにとっての過去であり、もうひとりにとっての未来でもあった。

味には、名前がない。 だけどそれは、ふたりだけが持っていた記憶の“におい”でもあった。

この作品における「料理」は、セリフよりも雄弁だった。 そして、料理は一度作って終わりではなく、“もう一度作れる”という希望をも示していた。

だからこそ、レストラン「Mon Roi」は“出会いの場所”ではなく、ふたりが「何度でもやり直せる」と誓い合う場所だったのかもしれない。

時間が引き裂いたふたりを、味がまた結び直す── このドラマは、そんな優しい魔法を信じていたと思う。

【画像はイメージです】

Netflix『暴君のシェフ』最終話まとめ一覧|結末・演出・原作との違いを総整理

| 物語の終着点 | ジヨンとホン王は、時を超えて現代で再会。レストラン「Mon Roi」を共に開く未来を選んだ |

|---|---|

| 王の変化 | “暴君”から“選ぶ者”へ。逃げずに運命を受け入れ、愛する人を未来へ送った |

| マングンロクの役割 | 料理と魔法を結びつけた書物。時間移動のカギとして物語の根幹を支えた |

| 儀式の象徴性 | ページを破る行為が、“過去を手放す”儀式として描かれた |

| 原作との違い | 原作では悲劇寄りの説あり。ドラマ版は“やり直し”と“希望”を強調した改変が見られる |

| レストラン名の意味 | 「Mon Roi=私の王」。“愛を料理で語る”という作品全体のテーマを体現している |

まとめ:すべての“しくじり”が、ふたりをここへ連れてきた

『暴君のシェフ』の最終話は、運命の再会や時間の魔法といった華やかなラストでありながら、実は「しくじりの連続」が織りなした物語だったのかもしれない。

最初は信じられなかったふたり、すれ違い、衝突し、別れた── けれど、そのたびに心の奥に残った“感情の温度”が、ふたりをもう一度引き寄せていった。

マングンロクという不思議な書物、王としての責任、現代と過去を行き来する愛。 あらゆる出来事がふたりを試しながら、少しずつ「一緒にいる」という選択肢を磨いていった。

最終話でふたりが立った場所は、完璧な答えじゃなかったかもしれない。 だけどきっと、それが“ふたりでつくる、これからの時間”だったんだと思う。

誰かと生きることは、うまくいかない日の連続かもしれない。 でも、その“しくじり”を一緒に味わえる人がいるなら、人生は少しだけ温かくなる。

この物語が最後に伝えたかったのは、「やり直せる」という希望と、 「味わい続ける」ことの大切さだったんじゃないかな、私はそう思った。

▶ 他の記事も読むならこちらへ: 【Netflix『暴君のシェフ』カテゴリー 一覧はこちら】

- 最終話で描かれた「現代での再会」は、物語全体の感情的な到達点

- マングンロクは単なる“時間移動アイテム”ではなく、“記憶と選択”の象徴だった

- イ・ホン王の自己犠牲は、暴君から「愛する者を守る王」への変化を体現していた

- レストラン「Mon Roi」という名には、ジヨンの“選んだ記憶”が込められていた

- 原作とドラマ版では結末が異なり、ドラマは希望と再生の物語へと改変されていた

- “ご都合主義”との批判もあるが、それ以上に「感情の必然」がラストを支えていた

- ファンタジーの枠を超えて、料理・記憶・愛の3つが最後にひとつに重なった

ドラマの雰囲気がわかる公式映像

コメント