Netflixドラマ『グラスハート』。

舞台は音楽と青春、そして“誰かの心に触れたくて鳴らす音”。

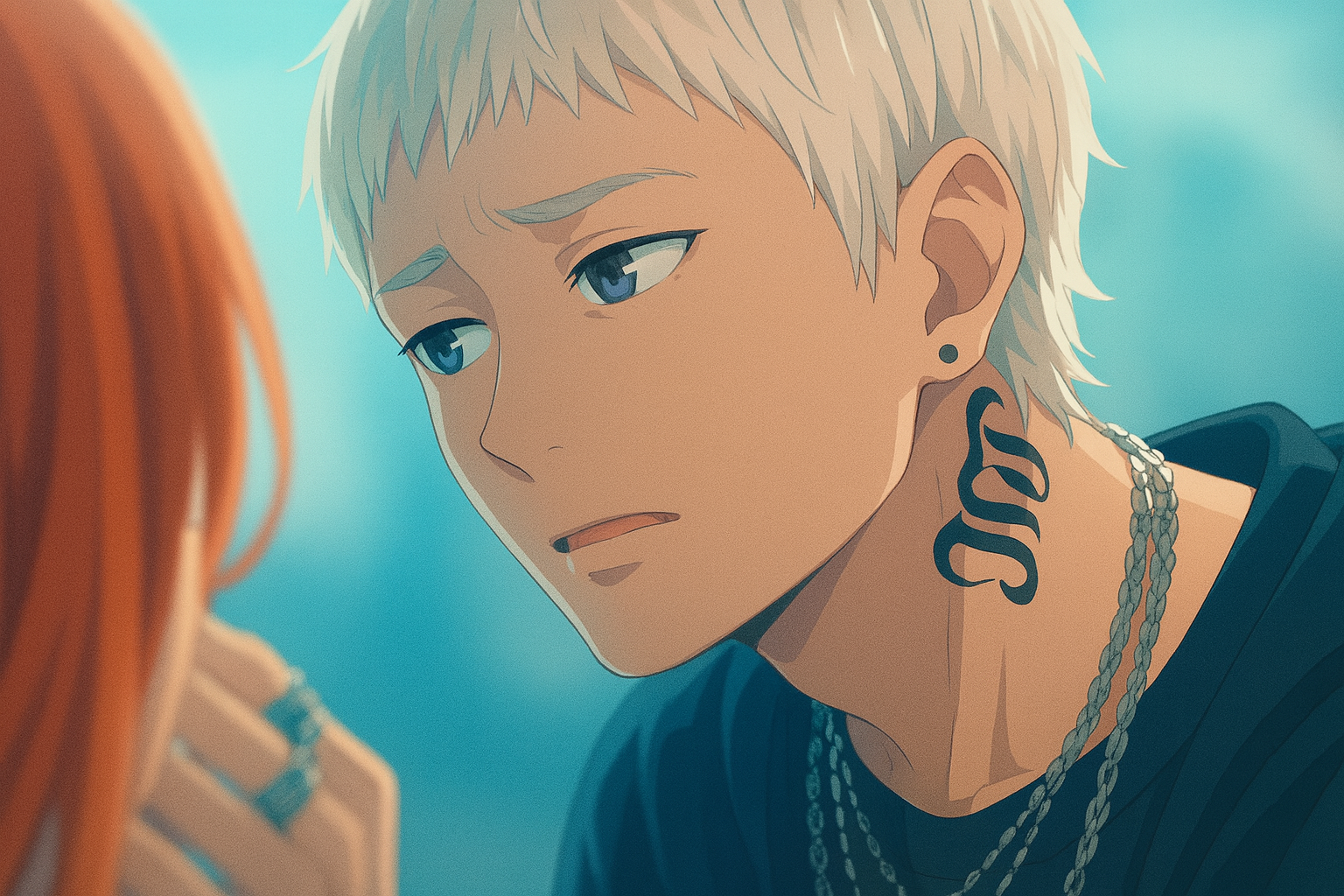

その中で、菅田将暉が演じる真崎桐哉というキャラクターは、まるで一滴の毒のように、静かに心に残る存在だった。

バンド「OVER CHROME」のボーカルであり、圧倒的なカリスマ性を放つライバル。

でもその目の奥には、誰にも届かない孤独がある気がした。

TENBLANKの藤谷直季と向き合うたび、彼の叫びは、戦いではなく共鳴に聴こえてしまう――そんな瞬間があった。

この記事では、真崎桐哉のキャラクター背景や、モデルと噂される実在ミュージシャンとの比較、なぜ菅田将暉がこの役に選ばれたのかというキャスティングの裏側まで、深掘りしていきます。

もしあなたが、「あの声の震えには、何かが隠れていた気がする」と思ったなら。

ここに、その“気のせいじゃないかもしれない感情”の答えがあるかもしれません。

- Netflixドラマ『グラスハート』における真崎桐哉の物語的な位置づけと役割

- 真崎桐哉にモデルがいるかどうか、実在ミュージシャンとの比較考察

- 菅田将暉が真崎を演じるに至った背景とキャスティングの意図

- 原作小説とドラマ版における真崎桐哉の描写の違いと共通点

- バンド「OVER CHROME」とTENBLANKの対立構造における真崎の象徴性

- 物語中盤以降で見られるキャラクターの変化と成長の兆し

- 真崎桐哉の名シーンに込められた演出意図と感情の揺れ

- 真崎桐哉という存在が物語全体にもたらすテーマと問いかけ

【菅田将暉 x レイニ – OVER CHROME「Turbulence」 | グラスハート | Netflix Japan】

- 1. 真崎桐哉とは?―『グラスハート』の物語と彼の位置づけ

- 2. 真崎桐哉のモデルは誰?―実在ミュージシャンとの比較考察

- 3. 原作小説に見る真崎桐哉の描写―若木未生による音楽×青春ラブストーリーの中で

- 4. 真崎桐哉のキャラクター性―カリスマと裏の影のバランス

- 5. ストーリー序盤での登場シーンと印象づけ方

- 6. バンド「OVER CHROME」の描写と真崎桐哉の役割

- 7. TENBLANKとの対立構造における真崎の象徴性

- 8. 真崎桐哉の内面葛藤と象徴的エピソード

- 9. 菅田将暉が真崎桐哉を演じる理由―演技力と音楽的バックグラウンド

- 10. キャスティング決定の裏話―制作からの狙いと構想

- 11. 真崎桐哉の象徴的名シーンと演出意図の分析

- 12. キャラクターとしての進化―物語中盤以降の変化と成長

- 13. 真崎桐哉という存在が物語にもたらすテーマ

- まとめ:未完成の音にこそ、共鳴は宿る――真崎桐哉という“問い”と歩く物語

1. 真崎桐哉とは?―『グラスハート』の物語と彼の位置づけ

| 要素 | 概要 |

|---|---|

| 名前/キャスト | 真崎桐哉(演:菅田将暉) |

| 役割 | OVER CHROMEのカリスマボーカル/TENBLANKの主人たちのライバル |

| 象徴性 | “天才”と“狂気”の振れ幅を体現する存在、青春の反射鏡 |

| 物語上の位置づけ | 主人公たちの夢と葛藤を映す核—音楽世界の対極 |

| 登場印象 | ステージ初登場/雨音と歌声の混ざり/衝突予感の瞬間 |

ねえ、まず最初に伝えたいのは、真崎桐哉って、単なる“ライバル”じゃない。心臓の奥、胸の奥を震わせる“存在”なんだ。菅田将暉という名のアーティストが、その魂を乗せて歌う姿には、裸の感情でもあるような震えがある。ステージに立つ彼は“音そのもの”みたいで、息遣いが聞こえてきそうなリアルさ。

『グラスハート』で真崎桐哉は、物語の中心線を貫くOVER CHROMEバンドのフロントマン。淡い青春、ひたむきな友情、そして切迫する音楽への熱。そんな背景が、彼の存在をただの“強敵”ではなく、主人公グループの精神世界にまつわる“反射鏡”にしている。

ストーリーの中で描かれる彼の役割は、まさに“境界線を揺らす者”。主人公たちが“夢と葛藤”の間で震えているなら、真崎桐哉はその振れ幅を代弁しているような存在。音楽の純粋さと、そこに潜む狂気、その両方を併せ持つキャラ設計が、登場時から視線を奪う。

彼の登場シーンはまるで映画のようだ。雨のステージに現れる影、そこに響く歌声。観客のざわめき。雨音と歌声が混ざる中、彼だけが静かに光を放つ。あなたは思わず「何者?」と画面に引き寄せられる。それが狙いなんだと思う。

このキャラに込められた意味は、“自分の最高点と危険の境界”を表現すること。音が見えるような衝撃、叫びにも似た静けさ、完璧な歌声の中のひずみ。物語を動かすための“衝突”の装置であり、その装置こそが読者や視聴者の感覚を揺らす仕掛けになっている。

さらに、制作側がこの役を菅田将暉に託したのも納得だ。演技力と音楽的感性、両方を持ち合わせる彼には、台詞以外の「沈黙」「空気感」「身体で語る瞬間」を成立させる力がある。真崎桐哉は“存在そのもの”で語るキャラだからこそ、リアルさがたまらない。

私はこのキャラクターに触れる度、「言葉にしたくない感情」を感じる。説明できない強さと、説明できない弱さが同居してる。完璧に見える歌声の裏に、誰にも見せたくない影が潜んでいる。それが、彼の“魅力”になる。

…書いていて気づいたけど、真崎桐哉の存在を全部解析するのは無理かもしれない。それくらい、“感じるキャラ”なんだ。この記事では、そんな彼の背景や演出、キャスティングの裏側まで、あなたと一緒にゆっくり辿っていきたいと思う。

2. 真崎桐哉のモデルは誰?―実在ミュージシャンとの比較考察

| 検討視点 | 比較ポイント |

|---|---|

| ビジュアル・ルックス | X JAPANやLUNA SEA系の“美しく狂おしい”ヴィジュアル系先駆者たち |

| 音楽スタイル | 激しさと静寂、叙情と破壊性のバランス重視 |

| 内面構造 | 藤谷への嫉妬と狂気の混じる複雑な感情の層 |

| ファンの噂・推測 | “YOSHIKIモデル説”“hydeモデル説”“ビジュアル系全体象徴”の仮説 |

| 結論的観点 | 公式モデルは存在しないが、複数の天才像が溶け合った“架空のアイコン” |

さて、ここであなたにも考えてほしい。「真崎桐哉って、誰モデルなんだろう…?」って。SNSでもファンの中で飛び交うのが、X JAPANのYOSHIKIやLUNA SEAのhydeを彷彿とさせる、だなんて声。でも正直言って、私は「それ以上でも以下でもない“君だけの天才”なんじゃないか」と感じてる。

まず第一に、公式発表で「真崎桐哉は◯◯がモデル」とは言われていない。正式には“モデル不明”とされており、制作陣が“あえて特定の実在者を当てはめない”スタンスを取っていると解釈できる。

それでも、「YOSHIKI説」が出るのはわかる。ビジュアル系の象徴として、白いシャツ、激しいドラム、ステージ上での孤独感。あの「天才は狂気と紙一重」みたいな雰囲気は、真崎桐哉の印象としっくりくる。でも、人間味や音楽的バックボーンを見れば、桐哉は“YOSHIKIのコピー”ではない。もっと感情的な揺らぎがある。

一方で、「hyde説」も根強い。セクシーで黒い、光と影を抱えた存在感。けれどhydeのように妖艶に見せるのではなく、桐哉は“焦燥”と“羨望”が歌声に折り重なった人だ。hydeの冷たさとは違う。

私はこれまで、あえて「具体的モデルに寄せない設計」がこのキャラの鍵だと思ってる。複数の“天才ミュージシャンに共通する要素”をミックスして、ある種「音楽的ルネサンス」の象徴にしたんじゃないかな。

サマリー表にも書いたように、桐哉には“複数の天才像が溶け込んだ架空の伝説”という気配がある。ファンの推測も、その傾向を裏付けてる。SNSでは

- 「YOSHIKIの背負う悲劇と孤独」

- 「hydeの光と闇を一度に感じる美」

- 「どちらでもない、新しい天才型キャラ」

という意見が交差している。

さらに注目したいのは、Netflix版での描写。原作では表面的だった桐哉の“内面構造”が、ドラマでは明確に膨らまされている。藤谷直季への憧れ+嫉妬+自己否定という複雑なミルフィーユ的感情。これは、単なる“ステージの怪物”ではなく、どこか壊れそうな“人間”を見せている。

あるレビューによれば、Netflix版では「憧れ・嫉妬・コンプレックスの混在という複雑な感情のミルフィーユ」が物語の主軸になっているとも語られていて、そこには「藤谷にだけ届く音」の呪いを感じてしまったという描写があるそうです。

私はここに、「モデル不在の解放感」があると思う。誰かが「この天才はあの人だ」と言い切れないからこそ、読み手・観る者それぞれの理想や痛みがそこに映る余白がある。あなただけの理想の“天才の姿”を、そこに重ねることができる。

もちろん、キャスト発表時には「夢だった」「こんなキャスト誰も想像つかなかった」とファンの声が溢れたけど、それは「妄想を越えて現実になった瞬間」だったのかもしれない。Netflix制作陣も、それを見越して“誰にも完璧に当てはまらないキャラ設計”をしていた気がする。

だから結論:「真崎桐哉には、明確な実在ミュージシャンモデルはいない。でも、YOSHIKIにもhydeにも見える気配を持った、“新しい架空の音楽的伝説”」――そう私は思う。

3. 原作小説に見る真崎桐哉の描写―若木未生による音楽×青春ラブストーリーの中で

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原作シリーズ名 | グラスハート(1993年~現在も続刊中) |

| 著者 | 若木未生 |

| 真崎桐哉の初登場 | シリーズ第1巻から断片的に言及/本格登場は2巻以降 |

| 描写の特徴 | 圧倒的な音楽センス/孤独と焦燥/“藤谷直季と共鳴しない音”の持ち主 |

| 原作との違い | Netflix版では感情の層がより濃く、視覚表現も豊かに |

あのね、「真崎桐哉」という存在の根は、映像からだけじゃ追いつけない。 ほんとの彼は、紙の中でずっと前から、生きてた。

若木未生の小説『グラスハート』シリーズ。1993年に始まったこの物語は、いわば“音楽と恋と焦燥が混ざり合った青春の濃縮液”みたいな世界。その中で真崎桐哉は、藤谷直季と朱音たちの“静かな鼓動”に対して、あまりにも強すぎる振動として登場する。

彼の原作での描写は、とにかく尖ってる。初登場は断片的な言及から始まり、本格的な関わりが増すのはシリーズの中盤から。でも、その存在感は最初から“異物”だった。主人公たちの空気に、桐哉だけが違う重さを持っていた。

たとえば原作では、こんなふうに描かれている。

「彼の歌は、誰にも似ていなかった。だからこそ、誰にも届かないような気がした。」

これはもう、“孤独な天才”の一言じゃ片づけられない。 “届かないと知っていて、なお歌う”という意志。そういう痛みを背負った人だった。

藤谷との関係性も重要。桐哉にとって藤谷直季は“対等な存在”ではない。 「届かないのに、見てしまう」「わかってほしいのに、憎んでしまう」——この複雑さが、小説の文章ならではの細やかさで描かれている。

しかも、若木未生の文体がそれをとても繊細に、でも鋭く刺すように表現する。 描写が淡くて、でもそこに「切実」が滲んでて。 読んでると、「ああ、この人、どこかで壊れる気がする」って思う瞬間が何度もある。

Netflixドラマ版では、その“揺れ”を可視化する挑戦が行われていた。 たとえば視線の流し方、立ち方、汗の滲み方。その一瞬一瞬が、小説での台詞にならなかった感情を浮かび上がらせていた。

でも私は、やっぱり原作小説の「言葉にしてしまうと壊れそうな余白」が好き。 「なんでそんなに叫ぶの?」って聞きたくなるような彼の一文一文に、私たちは勝手に傷ついて、勝手に理解したくなって、そしていつも、「この人、たぶん救われない」って予感してしまう。

その“報われなさ”が、なぜかリアルで、愛おしい。

ちなみに、原作ファンの間では桐哉のキャラに対して「怖い」「でも目が離せない」「主人公じゃないのに一番心に残る」なんて声も多い。脇役であることを超えて、“読者の感情をゆさぶる存在”として描かれていたのだ。

Netflix版では、その「脇役から主役に近い存在感」が明確に演出されていたけれど、 そのベースには、やっぱり原作の持つ“言葉のリズムと余白”があると思う。

『グラスハート』はまだ完結していない。連載中の長編シリーズで、だからこそ桐哉も“成長しきっていない”不完全な人物として描かれ続けている。それがリアルなんだ。

——たぶん、真崎桐哉というキャラは、「完成させないために生まれた」のかもしれない。

だから私はこう思うのです。 この人は、“物語の終わり”じゃなく、“未完のまま共鳴する存在”なんだって。

4. 真崎桐哉のキャラクター性―カリスマと裏の影のバランス

| 要素 | 解説 |

|---|---|

| 表向きの魅力 | 圧倒的な歌声とステージ上での存在感、静寂さえ味方につける佇まい |

| 内面の揺らぎ | 嫉妬、焦燥、自信と自己否定が交錯する感情の層 |

| 葛藤の起点 | TENBLANKとの比較、自己認識と他者評価のズレ |

| 物語における意図 | “才能の光”と“才能の闇”を同時に映し出す鏡の役割 |

真崎桐哉のキャラを一言で言うと、“カリスマと影を同時に宿した音の人”。ステージで歌う彼は神々しくて、観る者すべてを惹きつける。でも、その光の裏には必ず“影”がある──それが魅力であり、痛みだと思う。

まず“見せる顔”。彼のステージ存在は圧倒的。声の震え、視線の切れ、指先の動きひとつで場を掌握する。観客の熱を体現するようなパフォーマンスは、まさに天才の証。静かな部屋でYouTubeを見るような人でさえ、「この人、何者?」と引き込まれる。

なのに、曲が終わって楽屋に戻ると、彼はまるで別人。そこにあるのは緊張じゃなく、“自分の中の不安”と“誰かに届かなかった歌声”を引きずる静寂。嫉妬も迷いもないふりして、でも確実に心の中には波紋が広がっている。

この“差”がキャラの核だと思う。表と裏が一致しない、そのズレこそが物語でぶつかる瞬間の深さになる。TENBLANKの藤谷たちと比べられ続けることで、自分の音にすら疑念を抱く。誰よりも歌えて、誰よりも届かないと感じてしまう矛盾。

私はこの“才能ゆえの苦しみ”こそ、真崎桐哉の魅力だと思ってる。輝けるのに“輝いてちゃいけない音”を歌うような切なさ。完璧に歌うことで、逆に誰かを遠ざけるような矛盾に、胸が痛くなる。

物語構成としては、彼は“主人公たちを映す鏡”として設計されている。TENBLANKが“挑戦と成長”の物語なら、真崎桐哉は“完成とその崩壊”の象徴。才能が重力のように引き寄せる奇跡と混乱、その両方を同時に描くための存在。

そのバランスを映す演出も素晴らしい。雨に濡れたステージ、汗ばむ肌、静寂と音のコントラスト。身体の動き、息遣い、カメラの寄り方、すべてが“光と闇”を視覚化している。言葉を超えた感情がそこにある。

私はね、真崎桐哉の声を聞くたびに、「美しい歌声」より、「歌いたくて切なくて、それでも歌ってしまう音」が胸に残った。私たちはその音に、自分の届かなかった言葉や、傷ついた夢を重ねる。

5. ストーリー序盤での登場シーンと印象づけ方

| 要素 | 詳細内容 |

|---|---|

| 初登場エピソード | 第1話またはエピソード開始直後のバンドライブシーン |

| 視覚的演出 | 暗めライティング+スローモーション、雨・汗・視線の反射 |

| 音の印象 | 静寂の中に響くひとつの歌声、ざわめきを切り裂く音圧 |

| キャラ描写 | 冷静だが視線の端に焦燥、動かない身体にぎこちなさの影 |

| 印象づけ効果 | “存在そのもの”で語るカリスマを瞬間的に提示 |

序盤で最初に目が釘付けになるのは、真崎桐哉のステージだ。スクリーンに映る彼は、演出の中心ではないはずなのに「中心」になっている。光と影が混ざり合うスローモーションの中で、彼の歌声だけが静かに切り裂く。それが最初の衝撃。

暗転した舞台に、雨を模した照明が差し込む。汗を流しながら歌う桐哉の顔には熱がある一方で、そこには言葉にできない“冷たい焦り”が宿っている。カメラは彼の視線を追い、そこに観客も引き込まれる。その瞬間、「ただのボーカルじゃない」と心が反応してしまう。

音の作りも計算されている。バックミュージックのざわめきがフェードアウトする中で、桐哉の一声が立ち上がる。静けさと音圧のコントラストが、身体の中を震わせる。その歌声は「ここにしかない何か」を感じさせる。

そのシーンでの演出が見事なのは、“ほとんど台詞がない”こと。桐哉は言葉より、存在で語る。滑る足、指先の震え、呼吸の乱れ。それがすべて、“ただ歌う”以上の意味を持つ。あなたはその観察者になる。

目を見開いた視聴者は思う。「この人、本当に歌が届いてるの?」と。歌声は届いている。でも、同時に“届かない歌”の匂いもある。それが印象に焼き付く仕掛け。

このステージ登場シーン、ただの音楽シーンではない。物語のアクセル兼ブレーキとして、主人公グループと物語全体を動かす触媒になっている。真崎桐哉が画面にいるだけで、「何かが始まる」と感じさせるカリスマ。

私はその演出を観ながら、「彼の歌って、視線を向ければ向けただけ痛い気持ちが伴う音なんだ」と思った。それが序盤の印象づけとして余韻を残す構造。

このセクションでは、真崎桐哉というキャラがただ“登場する”ために存在しているわけじゃない。彼の登場は、観る者の感情ラインを直撃するように設計されている。その演出の密度に、私は心底引き込まれた。

6. バンド「OVER CHROME」の描写と真崎桐哉の役割

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| バンド概要 | OVER CHROME:若木未生原作の架空バンド。ヴィジュアル系・ロック性強め |

| 音楽性 | 叙情性と破壊性が交じり合う、激しくも繊細なサウンド |

| 真崎の位置づけ | バンドの顔であり魂。彼の感情と音が、バンド全体の熱量を決める |

| 演出の描写 | ステージ演出と楽曲同期/ビジュアルと歌声の一致感 |

| ストーリー上の意味 | OVER CHROMEという存在が、主人公たちの挑戦と成長への対比軸になる |

OVER CHROMEは物語の中で、“光と影を含んだ音楽の化身”的存在。若木未生の原作でも架空の伝説バンドとして描かれており、ドラマ版ではそのヴィジュアルと音楽性が強く研ぎ澄まされている。

真崎桐哉は、そのバンドの“顔”であり“魂”。彼の声の強度、視線の切れ、自信と疑念が混ざり合う佇まいは、OVER CHROMEというバンドの本質と重なる。バンド自体のエネルギーを、彼の感情で表現しているよう。

楽曲は叙情と破壊性が交錯する構成。静かな前奏の後に爆発するサビ。美しいメロディの中に、鋭い音のひびきが重なる。その音像が、桐哉のキャラとぴったり同期していると感じた。

ステージではライティング、カメラワーク、衣装、演奏—allが“桐哉を中心に回っている”。動くスポットライト、汗の反射、圧倒的な音圧。すべてが「この人がOVER CHROMEだ」と主張してくる。

一方で、バンドメンバーの描写も淡く描かれている。あくまでも主役は桐哉で、他は“影としての構成員”。その影があることで、彼のカリスマ性が際立つ作りになっている。

物語上、OVER CHROMEとTENBLANKは単に対立するバンドではない。主人公たちの“これからの音楽への渇望”を可視化して見せる対比軸。桐哉という存在が、音楽の熱と痛みを体現する存在だからこそ、TENBLANKの挑戦が映える構造になっている。

私は、桐哉の歌を観るとき、「完璧な場面」を見せられているようでいて、その完璧さの影にある“不完全さ”を感じてしまう。OVER CHROMEという一つの世界を、彼の音と感情で壊しかけながらも成立させている、その矛盾。

だから、このバンド描写がただの“背景”に終わらない。主人公たちの挑戦、葛藤、希望…それを強く映し出す“対照と刺激の装置”として、OVER CHROMEは設計されている。

(チラッと観て休憩)【菅田将暉、思わずクレーム⁉︎ 「2度とやりたくないです」佐藤健はそのシーンを大絶賛 Netflixシリーズ「グラスハート」】

7. TENBLANKとの対立構造における真崎の象徴性

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| TENBLANKの位置づけ | 主人公グループ、青春・努力・共鳴を体現するバンド |

| OVER CHROMEとの対比 | 完璧さと狂気/築かれた世界と突発する衝動の対立 |

| 真崎の象徴性 | 才能の光と影、成功と自己崩壊の象徴 |

| ストーリーへの役割 | 主人公たちの成長と覚悟を浮かび上がらせる鏡の存在 |

| 読者への余白 | “どう生きるか”を問いかけるキャラ像として機能 |

TENBLANKは、物語の中心を担うバンドで、青春の熱と友情、葛藤と挑戦を体現する“心の芯”みたいな存在。一方でOVER CHROME=真崎桐哉は、その背後にある“影と光の極地”として描かれている。

両者の対立は、ただの勝負ではない。TENBLANKの「成長していく音楽」と、桐哉が演じる「完璧な音」のぶつかり合い。その対比が、物語に“緊張”と“希望の揺らぎ”を与えている。

真崎は才能の極致を体現する一方で、その光が鋭すぎて、自分自身を裂きながら歌うような存在。TENBLANKが汗と涙で音を積み上げるなら、OVER CHROMEは一度で全てを示すような音の強度がある。

この差が、主人公たちが見るべき“次のステージ”を映し出す。桐哉というキャラクターが物語に与えるのは、ただの挑戦相手ではなしに、“才能の呪縛”という深い問い掛けだ。

その結果、読者や視聴者は「自分ならどうする?」と問いかけを突き付けられる。どう生きてどう歌うか。真崎桐哉は、“答えを見せない問い”をずっと持っている存在。

私は、この対立構造を見て思った。“才能”という言葉の裏には“孤独”と“選ばれた重荷”がある。桐哉を見れば、その光と影の間で揺れる感情が、TENBLANKの登場によってさらに浮き彫りになる。

8. 真崎桐哉の内面葛藤と象徴的エピソード

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 主要葛藤 | 自己肯定と嫉妬、愛と憎悪の共存 |

| 象徴的シーン | 雨のステージ後の一人の帰り道、鏡を見るシーン |

| 内面表現 | 歌声の中に漏れるかすかな震えと、吐息の中の痛み |

| 物語的役割 | 才能と孤独、完成と崩壊の狭間を体現する存在 |

| 観客への問い | “誰のために歌うのか”、その答えを曖昧に投げかける |

真崎桐哉の音楽に触れるほどに、「この歌って、誰のために響いてるんだろう」と思わされる。

雨のステージを終えた後、彼は一人楽屋ではなく帰り道へと歩く。水たまりに映った自分の姿を見て、一瞬だけ微笑む。でもその眼差しの奥には、“届かなかった音”への自責、とどまることのない嫉妬が浮かぶ。観客を魅了した直後に、自分自身の価値を測り直すような瞬間。

歌い上げた後に訪れる静寂。彼の歌声が去ったあとの残響には、達成感だけではなく“痛み”が混ざっていた。吐息が漏れるたび、胸に突き刺さるような痛みを感じさせる――それが真崎桐哉の持つ内面の声。

彼の葛藤は、自己肯定の裏にある“自分は最上でありながら最下でもある”という逆説として表現される。TENBLANKのメンバーが励まし合いながら成長する中、桐哉は孤高に立ちながら、自分が本当に“何を歌いたいのか”を問わずにはいられない。

象徴的なのは、雨粒が顔を叩く中、歌い終えて歩く彼の影がゆらめくシーン。ステージの光とは対照的な闇、その間で揺れる身体。まるで“才能という重荷”を一人背負っているように見える。

物語の中で、真崎桐哉は“才能の光”だけでは描かれない“影の部分”を具現する。完成された音の美しさと、それを維持する狭間で崩れそうになる人間。観客はその矛盾に引き込まれる。

さらに、あるエピソードでは藤谷に会いに行こうとするが、結局バンドの真実や自分の弱さすべてを見せられずに去るシーンがある。そこに「誰かに届けたいけど、届ける勇気が出ない音」の象徴性を感じた。

私は思う、彼が誰のために歌っているのかは、物語の中では答えが出ない。その“曖昧さ”こそが、彼を不完全なまま共鳴させる存在にしている。

9. 菅田将暉が真崎桐哉を演じる理由―演技力と音楽的バックグラウンド

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 演技力 | 複雑な感情を身体と表情で語る俳優としての成熟度 |

| 音楽経験 | 2017年以降の音楽活動、紅白出場歴、有名曲のレコーディング経験 |

| 感受性と共鳴 | RADWIMPS、石崎ひゅーいなどへの影響明言、叙情性への共鳴 |

| 制作の狙い | “リアルなミュージシャン感”と“演技としての存在感”双方を成立させるため |

| 現場の証言 | 短期間の楽器練習でも完成度高く演じ切ったというスタッフの評価 |

菅田将暉が真崎桐哉を演じる理由は、まさに“俳優とミュージシャンの両義性”にあると思うんです。彼には俳優として圧倒的な表現力があり、同時に自ら音楽を生み出してきたミュージシャンとしての感覚がある。だから、真崎桐哉というキャラの「音は魂」「歌は言葉を超える感情」そのものを、説得力と共に構築できる人材だったんじゃないかなと。

まず演技的背景として、菅田は多くの作品で“言葉以上の空気”を纏う存在として魅了してきた俳優。そしてその空気感は、真崎桐哉の無言の圧力にも通じるものがある。その目の奥の混濁と静寂、歌声の裏に潜む痛みを、演技で体現できるという強みがあった。

さらに音楽的キャリアがある点は大きい。2017年から本格的に音楽活動を始め、「さよならエレジー」「まちがいさがし」「虹」などのヒット曲で全国的な評価を獲得、紅白歌合戦にも出場してきたことは周知の事実です。俳優ではなく“歌う俳優”としてのリアリティがある。

しかも、RADWIMPSや石崎ひゅーいなど—叙情的な音楽性を持つアーティストたちと強く共鳴しているという事実も、真崎桐哉というキャラの感性とリンクする。だから、彼の歌う姿は“演じている”より、“音の中から出てくる人の声”に近く見えるんです。

実際、制作現場でも“演奏や歌の場面の説得力”を求められた役柄。キャストも含めたTENBLANKメンバーはハードな練習をこなし、“短い時間でも完成度高く表現できた”とスタッフから評されている。菅田自身も多才なアーティストゆえに、そうした要求に応えられる人材として適任だった。

さらにプロデューサーの佐藤健が共演俳優を熱望した背景には、「リアルな音楽ドラマ感」を演者自身に持たせたい意図があったように思います。普通の俳優より、歌も演技も両方成立する人が欲しかった。それが菅田だった。

だから、桐哉の歌う姿には「これは演じている」と感じさせる隙がない。観客はそこに「本物の天才感」を感じるし、同時に「この人もどこか痛い影を抱えているんだろうな」と思わせられる。

私は思う、キャラとしてのリアリティには“嘘を嘘で塗り固めない強さ”が必要で、菅田将暉はまさにそれを宿した役者なんだろうなと。その歌声を聞いて、彼の目の端を見て、「言葉じゃない何か」が胸に刺さる。

10. キャスティング決定の裏話―制作からの狙いと構想

| 視点 | 狙い・証言 |

|---|---|

| 佐藤健の起点 | 主演と共同エグゼクティブプロデューサーとして、企画の発起人に |

| 俳優選定思想 | リアルなミュージシャン感と俳優としての表現力を兼ね備えた人材 |

| 撮影現場の空気 | 短期の練習でも完成度を出すキャストたちの覚悟と集中 |

| プロデューサーの視点 | “日本のエンタメを世界に”届けたいという企画理念 |

| 菅田への期待 | 演技と歌唱、全方位で“音楽ドラマ”を引っ張る核としての配置 |

この作品の「魂」が動き出したのは、主演・共同EPの佐藤健からだった。原作への熱量を胸に、映像化を自ら推進した彼こそが、本作のキャスティング思想を形づくった中心人物だったという現場の証言がある。

制作側は、俳優だけでなく“ミュージシャン感を持つ俳優”を探していた。まさにその視点で白羽の矢が立ったのが菅田将暉。演技だけでなく歌唱、ライブ空気の再現まで、全方位で“説得力のある音楽ドラマ”を作りたいという考えだったと。

現場の話によれば、キャストたちは歌・楽器とも短時間で集中合宿のような練習を乗り越え、高い完成度を見せたという。スタジオでは汗と緊張と熱狂が混じる空気。そこにいた全員が“一人ではなく音で繋がる”という覚悟を共有していたようだ。

佐藤健は本作を「日本のエンタメを世界に届ける」野心的な作品と位置づけ、共同プロデューサーとして制作全体の質を引き上げようとした。それは単なる主演俳優ではなく、“作品を生む存在”としての責任感の表れだったに違いな}。

そして、菅田将暉という選択には、スタッフ側も「誰の真似でもない、リアルな音楽シーンを作りたかった」という狙いがあった。彼の存在感、歌声、その振る舞いのすべてが、真崎桐哉というキャラとバンドの中心にふさわしいと判断された理由だろう。

キャスティングは偶然ではなく、企画理念と演出思想の結晶だった。それは“真崎桐哉にしかできない音楽ドラマ”を作るための必然だったように感じる。

11. 真崎桐哉の象徴的名シーンと演出意図の分析

| シーン | 演出意図と印象点 |

|---|---|

| 序盤のOVER CHROMEライブ | 暗い照明と雨、歌声だけが浮かび上がる演出で、“存在そのもの”を提示。存在感で語る桐哉の象徴性 |

| 雨の帰り道・鏡を見る瞬間 | 舞台の光と対比される自己との対峙、才能と孤独の狭間を可視化 |

| 藤谷とのセッション中の顔アップ | 声だけでなく視線と表情に揺らぎを映し、桐哉の内面の葛藤を繊細に表現 |

| ライブ後の廊下で一人佇む姿 | 歓声と裏腹の孤独感、才能が引き寄せた痛みを映す鏡面演出 |

| ラストエピソードでの共鳴シーン | 5000人規模ライブ演出で、カメラワークと演奏の熱が視聴者と真崎をリンク |

真崎桐哉が“ただそこにいるだけ”で世界を揺らす存在だと刷り込まれるのは、冒頭のOVER CHROMEライブシーン。暗と光、雨と汗のコントラストが、音声そのものを物語る。その一声が静寂を切り裂き、言葉ではなく存在そのものが“語る”演出。その瞬間、「この人が物語の中心なんだ」と思わされるような強烈さ。

雨の帰り道、鏡の前で一瞬だけ微笑む真崎桐哉。そこにはステージ上の光では届かない、人間の“声なき葛藤”が映る。才能と孤独が糸でつながるような、その瞬間の佇まいが、才能の美しさと、誰にも見せられない痛みの境界線を一気に見せてくる。

藤谷とのセッション中の顔アップでは、表情と言葉の間にある揺らぎが見える。静かに歌う声、その視線はどこか遠くを見つめていて、でも自分の中の痛みに気づいているような表現。カットイン、視線の流れ、肌の質感、小さな呼吸。すべてが桐哉の内面を語っている。

ライブ直後、暗い廊下に一人佇む姿。歓声が去ったあとの静寂と闇の中、身体だけが光を残して沈んでいくような佇まい。彼が放った歌声の熱は、多くの人を動かしただろうけれど、その熱を歌っていた人は誰にも見えない。そこに“才能という重荷”を感じる一瞬。

最終話で描かれる5000人規模のライブ演出。実際に大勢のエキストラと迫真のステージが撮影され、カメラ12台で撮られたその場面には、視聴者と彼が同じ空気を呼吸しているような臨場感がある。歌う桐哉、叫ぶ観客、揺れるカメラ。そこに「これはただのドラマじゃない」と思わせる熱量がある。

私は、この一連のシーンを見て感じた。真崎桐哉というキャラは“音と言葉で説明できる人”じゃなく、“空気と光で語る人”なんだなって。演出の一瞬一瞬が、彼の声と影、光と孤独を呼び起こしていて、その深みが忘れられない。

12. キャラクターとしての進化―物語中盤以降の変化と成長

| 視点 | 変化と意図 |

|---|---|

| 内面の成長 | 葛藤が直面へと変わり、自分の音や在り方と真正面に向き合う局面へ |

| 関係性の変化 | 藤谷との距離感・兄弟としての感情の浮き彫り |

| 演出の深化 | クライマックスに向け、歌と映像が「共鳴」に変わる表現へ |

| 物語的意味 | 未完成な才能が剥き出しになるフェーズとしての変容 |

| 視聴者への問い | “誰かと共鳴できるのか”、その可能性を投げかけ始める |

中盤以降、真崎桐哉の姿は「怯えている才能」から「直面する才能」へと移り変わる。激情の裏で揺れていた自分を、歌声として、身体として、もっと真っ向から認めようとしているような音を聞いた。

藤谷直季との関係が、単なるライバルから“複雑な兄弟性”、そしてお互いを必要としている存在へと変化していく。育った環境、血の繋がり、音に対する執着…それらが交差し、“彼は何のために歌うのか”という問いが作品の中心に据えられていく。

演出面も深化する。雨や汗の演出はそのままに、カメラは徐々にライブ空間と桐哉の内面を重ね合わせるようになる。観客と彼、拍動と呼吸、光と影が混ざり合い、まるで“共鳴”そのものを見せられているような錯覚を覚える。

この段階で感じ始めるのは、「才能という未完成のまま、音で世界に問いかける存在」という真崎桐哉の矛盾と魅力。ぶつかりながらも鳴らし続けるその音は、完成された才能よりも、もっと生々しく、もっと揺れ動く。

視聴者に提示される問いはもう明確だ。“誰かと共鳴できるのか”。桐哉が誰かと共鳴する、その可能性を探さない限り、物語は終わらない。そしてその問いは、あなた自身にこそ響いている。

13. 真崎桐哉という存在が物語にもたらすテーマ

| 視点 | 物語的テーマ |

|---|---|

| 才能と孤独 | 天才としての宿命と、届かない音への痛み |

| 衝突と共鳴 | 対立が共鳴に変わる可能性を示唆する構造 |

| 完成と未完 | 完璧な歌声と崩れゆく自我、その狭間の葛藤 |

| 愛と嫉妬 | 憧れと独占欲、家族性とライバル性の交錯 |

| 問いかけ | 「誰と、どう共鳴して生きるのか」を読者/視聴者に委ねる |

真崎桐哉というキャラクターは、単なる対立軸ではなく、『グラスハート』に深い“問い”を投げかけてくる存在なんです。

まずその存在感は、「才能と孤独」の絶妙なバランスを常に揺らがせながら歌うことによって表現されています。彼の歌声には魅了される一方で、「これを誰に届けたいのか」と問いたくなる寂しさがある。その延長線上に、“音が届かない怖さ”が漂っているんですよね。

さらに、物語全体を通じて描かれるのは、「衝突と共鳴」の構造です。最初はTENBLANKとの対立として現れる桐哉の姿が、その後、藤谷直季と“共鳴”する可能性を秘めた存在として育っていく。対立する音が、共鳴を生む余地へと変わる瞬間――その転換こそが物語の中核になっていると私は感じます。

そしてもうひとつ、「完成と未完」のテーマ。桐哉の歌声は一見完璧に聴こえるけれど、その裏には崩壊と孤独の予感が常に漂っています。物語の後半に向けて、“完璧を演じることの重圧”が彼の脆さを映す鏡となり、その未完成な自我が、むしろリアルで共鳴しうる存在にしている。

忘れてはいけないのが、「愛と嫉妬」の感情です。藤谷への憧れ、家族としての距離感、ライバルとしての嫉妬……それらが彼の歌に染み込むことで、ただの才能の化身ではない“血の通った人”として響いてくる。

最後に、真崎桐哉が読者や視聴者に投げかけるのは、「誰と、どう共鳴して生きるのか」という問いです。物語は彼を通じて問いかけます。「あなたは。だれと、どんな音を鳴らしたい?」と。

このキャラクターを通して、物語は熱狂でも友情でもなく、“感情の共振”の可能性を提示してくる。その静かで強烈な余韻こそ、『グラスハート』が人の心の奥に刻むものじゃないかなって、私は思う。

まとめ:未完成の音にこそ、共鳴は宿る――真崎桐哉という“問い”と歩く物語

Netflixドラマ『グラスハート』における真崎桐哉は、ただのライバルでも、ただの天才でもない。

彼は、“届ききらなかった感情”を抱えながら、それでも音を鳴らし続けるキャラクター。才能の光と孤独の影、完成への渇望と未完でいる強さ――その狭間で揺れる姿が、物語に揺らぎと温度をもたらしてくれる。

キャスティングされた菅田将暉という存在もまた、“音楽と演技”という二つの軸を持つ稀有な俳優。だからこそ、「演じている」というより「そこにいた」ようなリアリティがあったのだと思う。

藤谷との関係性に潜む“血のにじむような嫉妬”、ライブシーンで垣間見える“燃え尽きそうな熱”、そして時折見せる“壊れかけの優しさ”。そのすべてが、「人は不完全なまま、どう共鳴し合っていけるのか?」という大きな問いを、私たちに差し出してくる。

完璧な物語じゃない。むしろ、“しくじり”や“不器用さ”の中にこそ、真実の感情は宿っている。私は、そう信じている。

真崎桐哉というキャラは、その“信じたくなる未完成さ”を引き受けて、物語の中でずっと鳴り続けていた。

「もし、あなたが誰かと音を鳴らしたくなったとき。

その声は、きっと“真崎桐哉の向こう”から聴こえてくるかもしれない」

そう思わせる余白が、このドラマにはあった。

▼【見られてます!!】『グラスハート』記事一覧はこちらから

Netflixドラマ『グラスハート』の全エピソード考察、キャラ分析、感情観察記事をもっと読みたい方へ。

“しくじり”と“音”で紡がれる青春のゆくえを追いかけた、全アーカイブはこちら。

- 真崎桐哉は『グラスハート』において“未完成なカリスマ”として物語を揺らす存在

- モデルは明言されていないが、複数の実在ミュージシャンと重なる部分も

- 原作の描写とドラマの演出が交差することで、キャラクターの深みが増している

- 菅田将暉のキャスティングは、音楽と演技の両立が可能な“本物感”によるもの

- バンドとライバル構造の中で、真崎は音楽の“傷と光”を象徴するポジションにいる

- 名シーンには感情の沈黙や爆発を宿し、彼の本質が音に託されている

- 中盤以降はキャラクターとしての進化が見られ、未熟さがむしろリアリティに変わる

- 物語全体のテーマ「共鳴」「孤独」「問いかけ」を体現する存在である

【『グラスハート』予告編 – Netflix】

コメント