『桃源暗鬼』を読んでいて、「鬼神の子って結局誰なの?」と気になったことはありませんか。 ネットでは“四季だけじゃなく8人いる説”が広まり、等々力颯や迅、無陀野まで候補として名前が挙がっています。 けれど実は──これらの多くは非公式の噂。 公式設定では、鬼神の血を継ぐのは一ノ瀬家だけという明確な事実があります。

この記事では、「鬼神の子」「鬼神の血」「一ノ瀬家の真実」「8人説の根拠」といった検索の多いキーワードを軸に、 読者の誤解を解きつつ、公式設定と考察を丁寧に整理しました。 鬼神・酒呑童子の正体、四季の能力と暴走の伏線、実花と紅葉に隠された秘密── 作品の核心に触れながらも、ネタバレになりすぎないように“物語の温度”も大切に解説していきます。

「鬼神の子は何人なのか」 「8人説はどこから生まれたのか」 「一ノ瀬家の血はなぜ特別なのか」 ──このあたりの疑問を、読み終わるころにはすっきり整理できるはずです。

『桃源暗鬼』をもっと深く楽しみたい人、キャラの背景や伏線を追うのが好きな人、 そして“鬼神の血”という言葉の裏にある感情まで知りたい人へ。 ここから一緒に、物語の奥のほうまでそっと入っていきましょう。

- 『桃源暗鬼』における「鬼神」と「鬼神の子」の公式な定義と、一ノ瀬家だけが特別視される理由

- 一ノ瀬四季・実花・紅葉の血統と能力の関係、“鬼神の子”とされる根拠とその重さ

- ネットで広まった「鬼神の子=8人説」が公式設定ではない理由と、噂が生まれた背景

- 等々力颯・皇后崎迅・無陀野無人・雷殿影由など、鬼神の子“候補”とされるキャラの能力・立ち位置の整理

- 鬼神の血が今後の物語に与えそうな影響(四季の暴走・実花と紅葉の伏線・研究機関の闇など)のポイント

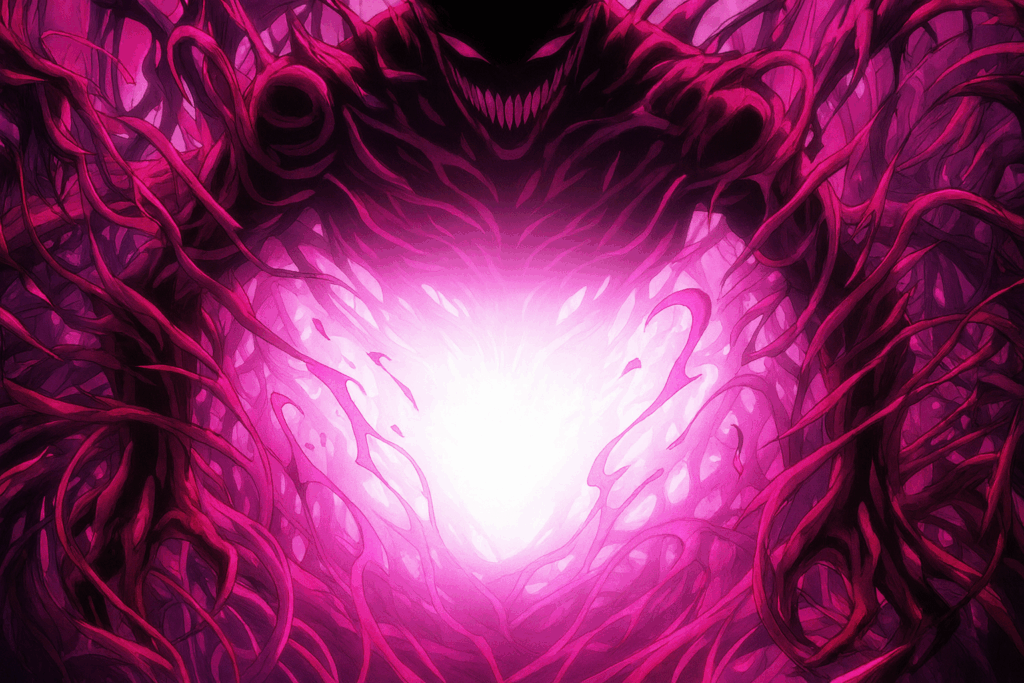

目覚める鬼神の力|『桃源暗鬼』PV(Netflix Japan)

鬼神の力が覚醒していく『桃源暗鬼』の世界観が一気に味わえる公式PVです。

- この記事を読む前に──“鬼神の子”の謎が気になる人へ簡易まとめ

- 1. 鬼神とは何者か?鬼神・酒呑童子の正体と作品内での位置づけ

- 2. 鬼神の子の定義|公式に確定している“一ノ瀬家の血統”

- 3. 一ノ瀬四季の能力と血統|主人公が“鬼神の子”とされる理由

- 4. 一ノ瀬実花・紅葉|一ノ瀬家に受け継がれる強すぎる血の秘密

- 5. 鬼神の子“8人説”とは?読者が噂する理由と根拠を解説

- 6. 鬼神の子候補8人の能力・関係性まとめ(※公式設定ではありません)

- 7. 鬼神の血が今後の物語に与える影響と追加で判明しそうな伏線

- 『桃源暗鬼』鬼神の血と“一ノ瀬家の真実”まとめ一覧

- 本記事まとめ|“鬼神の血”を知ると『桃源暗鬼』の物語が深くなる

- — “しくじりと誇り”の交差点へ —

この記事を読む前に──“鬼神の子”の謎が気になる人へ簡易まとめ

| 知りたいこと | 読んだ後にわかる“答えの入口” |

|---|---|

| 鬼神って誰? | “鬼の始祖”と言われる存在。だけど本当の姿はまだ語られていない。 |

| 鬼神の子って何人? | 実は公式ではごく少数。けれど読者の間では“8人説”が囁かれている。 |

| 一ノ瀬家の秘密 | 四季の怒りも、実花の沈黙も、紅葉の影も──すべて血に関わる。 |

| なぜ8人説が広まった? | 能力の“属性っぽさ”や、キャラ同士の対比が想像を呼んだらしい。 |

| 候補キャラたち | 颯・迅・無陀野・影由……なぜ彼らが疑われたのかは本文で詳しく。 |

| 物語の未来 | 四季の暴走、実花の真実、紅葉の覚醒──どれもまだ途中の伏線。 |

| この記事で得られるもの | 公式と噂の境目が分かり、“本当に知るべき鬼神の血の姿”が見えてくる。 |

1. 鬼神とは何者か?鬼神・酒呑童子の正体と作品内での位置づけ

『桃源暗鬼』の世界で語られる鬼神(きじん)は、「ちょっと強い鬼」なんかではなく、すべての鬼の始まりとなった存在です。人間と鬼、桃太郎機関と鬼機関──そのどちらの裏側にも、静かに影を落としている“はじまりの災い”のようなもの。作中ではまだ断片的にしか語られていませんが、だからこそ読者の想像を大きく揺さぶる核になっています。

| 鬼神とは | 『桃源暗鬼』世界における「鬼の始祖」。すべての鬼の血の源であり、物語の根幹に関わる存在。 |

|---|---|

| 本名・呼び名 | 酒呑童子(しゅてんどうじ)。日本の鬼伝説でも知られる名をそのまま冠した特別な鬼神。 |

| 作品内での位置づけ | 鬼機関・桃太郎機関どちらにとっても無視できない“起点”。血統・能力・差別構造のすべてに関わるキーパーソン。 |

| 鬼神の血の意味 | 普通の鬼よりも強力な力を宿す特別な血。継いだ子孫は高い戦闘能力と、同時に暴走のリスクも背負う。 |

| 物語上の役割 | 一ノ瀬家の過去や、鬼と人間の対立の歴史を紐解く鍵。今後の章で本格的に掘り下げられることが示唆されている。 |

| 読者が感じる“温度” | ただのラスボスではなく、「始まりの悲劇」や「呪いのような血」を連想させる存在として、恐怖と好奇心を同時に呼び起こす。 |

鬼神=鬼の始祖として描かれる存在

まず押さえておきたいのは、『桃源暗鬼』における鬼神は“ただ強い敵”ではなく、世界そのものを形作った起点として扱われている、という点です。作中で語られる「鬼」と「人」の対立、その歴史の裏側には、必ず鬼神の血が絡んでいます。

鬼たちが差別され、恐れられてきた理由も、「個々の暴力性」だけで説明されていません。「鬼神の血がどこかに受け継がれている」という恐怖や偏見が、桃太郎機関の政策や社会構造にも影響しているように描かれています。そのため鬼神は、世界観設定の“神話レベル”の存在でありながら、キャラたちの日常や心情にも静かに干渉していると言えます。

酒呑童子という名前がもつニュアンス

鬼神の名として選ばれたのが、古くから日本の伝承で語られてきた「酒呑童子」です。京都・大江山などを舞台にした鬼退治伝説に登場する、巨大な鬼の頭領。歴史の中で何度も語り直されてきた“最強クラスの鬼”の名前を、そのまま作品の根幹に据えているのが印象的です。

この名付けによって、読者は自然と「人間に討たれた過去」「封じられた災い」「討伐されたあとも残る呪い」といったイメージを連想します。『桃源暗鬼』の鬼神もまた、一度終わったはずの物語が、血筋というかたちで今も続いてしまっている存在なのかもしれません。

作品内ではまだ酒呑童子の人格や詳細な過去は多く語られていませんが、その「名前」の重さだけで、すでに世界全体の空気に影を落としている感じがします。

作品内での位置づけ:物語の“地層”に眠る存在

『桃源暗鬼』の物語は、表面だけを見ると「鬼機関 vs 桃太郎機関」というバトルと政治の物語です。けれど、そのもっと深い地層には、鬼神・酒呑童子の血が流れ続けている。その血を直接受け継いでいるのが一ノ瀬家であり、主人公・四季たちの人生は、本人の意思とは関係なく鬼神の物語に巻き込まれていきます。

鬼神は現在、「完全に復活したキャラクター」として前面には出てきていません。むしろ、

- 登場人物の会話の端々に出てくる“過去の災厄”としての名前

- 一ノ瀬家の血を巡る迫害・差別の理由

- 鬼機関と桃太郎機関それぞれが隠し持つ「歴史の解釈」の違い

といった形で、静かに姿を見せているだけです。直接の出番が少ないのに、いちばん重たい空気だけを残していく存在と言ってもいいかもしれません。

鬼神の血=特別な力と“暴走の伏線”

鬼神の血は、単に「攻撃力が高い」というだけでは終わらない設定になっています。作中で描かれる一ノ瀬四季の血蝕解放は、感情の昂ぶりと強く結びついていますが、その根っこには「鬼神の血は、あまりにも強すぎて、扱いきれなければ自分も周囲も壊してしまう」というニュアンスが漂っています。

つまり鬼神の血は、

- 戦闘において圧倒的な力を発揮できる“ギフト”であり

- 同時に、本人を精神的に追い詰めるかもしれない“呪い”でもある

という二面性を持っています。普通の鬼の血よりも濃く、そして危うい。その血を一ノ瀬家が受け継いでいるからこそ、彼らの過去には迫害や実験、監視の目といった暗い歴史が付きまとっているわけです。

今後の章で開示されることが示唆されている伏線

現状の『桃源暗鬼』では、鬼神・酒呑童子についての情報は「あえて欠けたまま」にされています。けれど、その「欠けていること自体」が強い伏線になっています。

例えば、

- なぜ鬼神の血はここまで恐れられているのか

- 酒呑童子は、人間側から見て本当に“絶対悪”だったのか

- 一ノ瀬家にだけ、なぜこれほど濃く血が残っているのか

といった問いは、どれもまだはっきりとは説明されていません。けれど、登場人物たちの何気ない台詞や、過去の回想の一コマ一コマが、その答えに向かう「小さな道しるべ」として散りばめられています。

読者としては、「鬼神って結局どんなやつなんだろう?」という好奇心と同時に、「もし真正面から向き合ってしまったら、この世界の土台がひっくり返るんじゃないか」という不安も感じてしまう。鬼神とは、そんな危うい期待と恐れのバランスの上に立っている存在なのだと思います。

あんピコ視点:鬼神は“完璧な悪”じゃなく、物語のしくじりそのものかもしれない

少し感情寄りの話をすると、私は鬼神・酒呑童子って、物語の中で「完璧な悪役」として描かれる未来はあまり想像していません。むしろ、

世界がどうしようもなかった時代に、生まれてしまった“しくじりの象徴”

みたいな存在なんじゃないかな、と感じています。

鬼神の血を継ぐ一ノ瀬家は、力を持っているからこそ傷つけられ、恐れられ、利用されそうになってきた家系です。もしも酒呑童子本人が、かつて同じように「力のせいで追い詰められた誰か」だったとしたら──鬼神の物語は、単なる怪物退治の神話から、「力の扱い方を間違えてしまった人間(鬼)の悲劇」に変わります。

四季たちがこれからどんな選択をしていくのか。その先にはきっと、鬼神・酒呑童子がかつて選べなかった道も含まれている気がしていて。だからこそ鬼神は、今はまだ遠くの影のままだけれど、誰かがしくじった物語の続きを、今の世代が引き受けていく象徴なのかもしれない。私はそう思っています。

2. 鬼神の子の定義|公式に確定している“一ノ瀬家の血統”

『桃源暗鬼』における鬼神の子とは、「鬼神・酒呑童子の血を直接継ぐ者」のこと。読者のあいだでは“鬼神の子=8人”という噂も出回っていますが、実は公式設定で明確に確認されているのは一ノ瀬家のみです。物語の中心にいながら、その血が原因で迫害されてきた家族。強さや特殊能力だけでなく、背負わされてきた痛みも含めて“一ノ瀬家の血統”は作品の根幹に触れています。

| 鬼神の子の定義 | “酒呑童子の血”を直接継ぐ者。作中で明言されている公式設定。 |

|---|---|

| 確定している家系 | 一ノ瀬家のみ(四季・実花・紅葉)。作中で明確に血統が語られる。 |

| 一ノ瀬四季 | 主人公。最も濃く鬼神の血を受け継ぐとされ、強力な血蝕解放を持つ。 |

| 一ノ瀬実花 | 四季の母。鬼神の血の源となる人物で、過去に迫害の描写がある。 |

| 一ノ瀬紅葉 | 四季の姉。公式で“鬼神の子”とは明言されないが、血統保持者としてほぼ確定。 |

| 読者の誤解ポイント | 「鬼神の子は8人」「属性ごとに継承者がいる」という説はすべて非公式。 |

鬼神の子は“特殊能力者”ではなく、“血そのものが特別”

『桃源暗鬼』に出てくる異能(血蝕解放)は、それぞれのキャラが持つ才能や体質によって発現しています。しかし、鬼神の子──つまり一ノ瀬家の血は、それとは別格の扱いです。

鬼神・酒呑童子の血は、

- 通常の鬼の血より濃い

- 扱いを誤ると暴走の危険がある

- 怒りや感情の揺れと密接に繋がっている

といった特徴を持ち、ただの「強さ」だけでは測れない危うさを秘めています。 四季の血蝕解放が、怒りや感情に強く引っ張られる描写は、その代表例と言えるでしょう。

つまり、鬼神の子とは“能力者”ではなく、物語そのものに深く縛られた血を持つ者という印象のほうが近いのです。

一ノ瀬家の物語が“鬼神の子”の定義を形作っている

公式設定で鬼神の子として扱われているのは一ノ瀬家だけ──これは偶然ではありません。一ノ瀬家は、

- 桃太郎機関からの監視対象

- 鬼機関からも特別視される

- 血が原因で迫害される過去を持つ

という背景を背負っています。 彼らの生き方そのものが、「鬼神の血が世界にもたらした影響」を読者に理解させる装置になっているのです。

そして、この血が原因で起きた痛みや孤独、選べなかった人生──それらを四季が背負いながら進む姿は、単なる“強い主人公”とはまったく別の感情線を描いています。

一ノ瀬四季:鬼神の子の象徴として描かれる主人公

四季の能力は、単純に「強い」では終わりません。血蝕解放による暴走、怒りの制御、そして“鬼神の血に選ばれてしまった”宿命──すべてが物語の濃度を高めています。

彼が抱える葛藤は、

「自分の力が怖い。でも、この力がなければ誰も守れない。」

という矛盾そのもの。鬼神の子であることは、祝福ではなく、四季にとっては“重り”として描かれる瞬間も多いのです。

実花と紅葉:血統の「源」と「継承者」

一ノ瀬実花は、鬼神の血を最初に明確に継いだ人物として描かれています。 その過去には、鬼神の血の強さゆえの迫害や孤独が刻まれており、四季が背負う痛みの“原点”とも言える存在です。

一方の紅葉は、まだ能力がはっきり描かれていないものの、物語後半で必ず鍵になるキャラ。彼女の内に眠る鬼神の血がどのような形で開花するのか──その伏線が静かに積み重ねられています。

読者が誤解しがちな“鬼神の子8人説”への線引き

「鬼神の子は8人」という説が広まった理由は、

- 主要キャラに属性めいた能力がある

- 四季(炎)と颯(風)が“対”に見える

- バトル作品にありがちな“属性ごとの継承者”イメージ

など、作品外のイメージが重なった結果です。しかしこれは完全に非公式。 本記事では、誤解を解きつつ、考察として“候補キャラ枠”を紹介していきます。

あんピコ視点:血統って、力よりも“傷”を残してしまうものかもしれない

私は“一ノ瀬家の血”を読んでいると、強さよりも先に“痛みの歴史”が浮かんでくるんです。

受け継いだ血って、時々その人の人生を勝手に決めてしまう。

四季も、実花も、紅葉も、鬼神の子だから選ばれたのではなく、鬼神の子だから選べなかったことがあったように見えます。 だからこそ、彼らがこれからどんな物語を進むのか──そこに私は、少しだけ祈るような気持ちでページをめくってしまうんです。

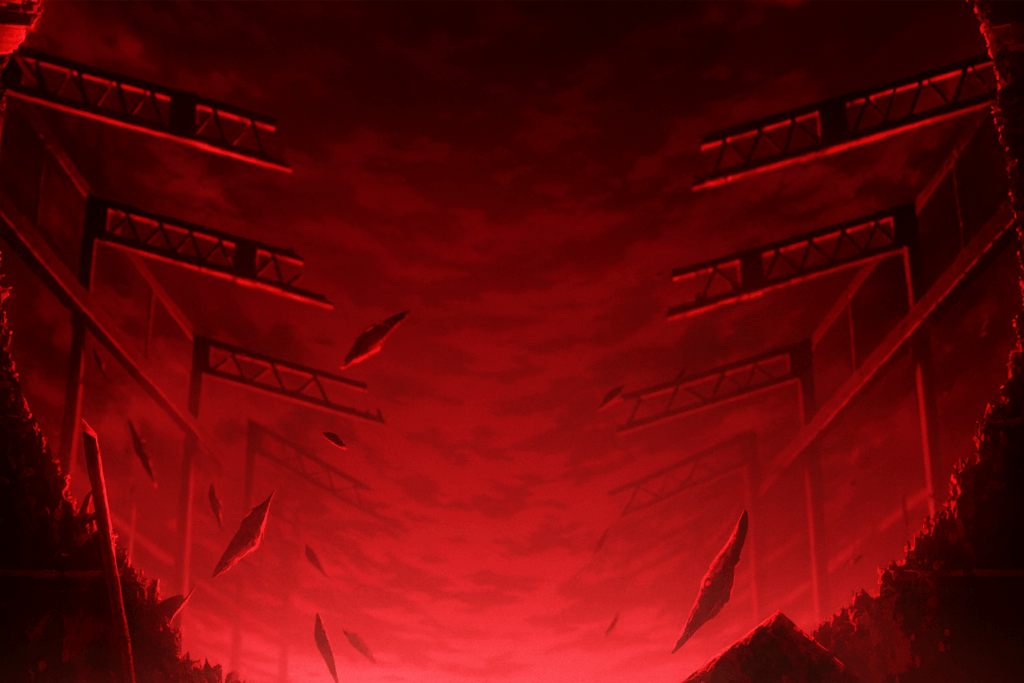

【画像はイメージです】

3. 一ノ瀬四季の能力と血統|主人公が“鬼神の子”とされる理由

『桃源暗鬼』の主人公・一ノ瀬四季は、作中で最も濃く“鬼神の血”を受け継ぐ存在として描かれています。 その理由や背景は、単独で深掘りした考察記事 👉 【桃源暗鬼】一ノ瀬四季の正体まとめ|“鬼神の子”の血統・親・寿命まで完全解説 にも詳しくまとめていますが、この記事では物語の流れの中での“四季の特異性”に注目して解説します。

四季が特別なのは「主人公だから」ではありません。 四季という少年の感情・過去・選択が、物語の根幹にある“鬼神の血”と直接響き合う構造で描かれているからです。 彼の能力〈血蝕解放〉は強力ですが、強さ以上に際立っているのは、「怒り」が能力の引き金になってしまう危うさ。 鬼神の子としての宿命が、四季の人生そのものに影と熱を同時に落としているのが見えるんです。

| 四季が“鬼神の子”とされる理由 | 鬼神・酒呑童子の血が最も濃く現れた存在。感情が能力と直結し、暴走の危険すら示唆される。 |

|---|---|

| 血蝕解放 | 自らの血液を自動拳銃に変換する異能力。怒りが強いほど威力が増すという特異性を持つ。 |

| 感情とのリンク | 怒り・恐怖などの感情がそのまま出力へ反映。鬼神の血の“暴走”が伏線として描かれる。 |

| 物語上の役割 | 鬼と人間の対立構造を、自身の血を通して体験する象徴的な存在。血統の真実の中心人物。 |

| 読者から見た印象 | 強いのに危うく、優しいのに破壊的──矛盾を抱えた“感情の爆心地”として描かれる。 |

四季の血蝕解放:血が銃になるという“自己破壊的な強さ”

四季の能力〈血蝕解放〉は、「血を自動拳銃に変換する」という前代未聞の能力。 銃という形態からも分かるように攻撃力は高いですが、同時に自分の血を消費しながら戦う“自己破壊性”を孕んでいます。

つまり四季の力は、

- 攻撃力と自己消耗のトレードオフ

- 感情次第で暴発しうる危険性

- 味方ごと飲み込む可能性がある爆発力

この極端な不安定さこそが、鬼神の血が「祝福」と「呪い」の両面を持つ象徴なんですよね。

四季の怒りが能力を加速させる理由

四季の戦闘では、怒りや恐怖などの負の感情が能力を引き起こすトリガーになります。 これは鬼神の血の“暴走性”を暗示する大きな伏線で、作中のキャラたちが「血が暴れている」と表現するほどです。

一般的なバトル作品では「感情が力を強化する」は王道ですが、四季の場合は少し違います。 むしろ──

感情が能力を呼ぶのではなく、能力が感情を掘り起こしている

という、主従の逆転が起きているような危うさがあるんです。 血の奥に眠る“鬼神そのもの”が四季に囁いている……そんな気配すら漂います。

一ノ瀬家の中でも四季だけが突出している理由

同じ血を継ぐ実花や紅葉と比べても、四季の能力の発現は明らかに突出しています。 その理由としては、

- 四季が最も濃く鬼神の血を受け継いだ可能性

- 四季の感情の揺れが能力と強く結びつく体質的特異性

- 鬼神の“意志”が四季に反応している伏線

が挙げられます。 これらは今後の物語の核心に触れるため、続く章でより詳細が明かされていくでしょう。

四季が“物語の中心”に立つ必然性

四季は主人公である以前に、作品そのものが彼を中心に回っているように構成されています。 これは彼が、

- 鬼と人間の“架け橋”たりうる存在である

- 鬼神という神話の続きを生きている

- 血と選択の物語そのものを体現している

からです。 四季の旅は「強さ」を求めるものではなく、 “血によって奪われた選択を、自分の手に取り戻していく物語”なのだと思います。

あんピコ視点:四季の“強さ”って、きっと優しさの裏返しなんだと思う

四季の戦いを見るたび、私は“強さ”よりもまず、 「あ、この子また傷ついてる」と思ってしまうんです。

怒るのは、誰かを守りたかったから。 暴走するのは、自分を責める気持ちが強すぎるから。

四季の優しさは、鬼神の血が煽る破壊衝動とずっと戦っています。 彼の強さよりも、壊れずにいようとする意志に、私はどうしても胸を掴まれてしまうんです。

4. 一ノ瀬実花・紅葉|一ノ瀬家に受け継がれる強すぎる血の秘密

一ノ瀬四季の“鬼神の血”は、突然現れた特別な力ではありません。 それは一ノ瀬家という家系が何世代にもわたって抱えてきた宿命であり、その中心にいるのが〈一ノ瀬実花〉と〈一ノ瀬紅葉〉です。 四季の母・実花は鬼神の血をもっとも色濃く継ぐ“源”であり、姉の紅葉はまだ能力が明かされていないものの “継承者としての静かな重さ” を秘めています。

彼女たちは華やかに戦うタイプではなく、むしろ物語の“影”にいる存在。 だからこそ、彼女たちの背負ってきた痛みや沈黙が、四季の物語に深い輪郭を与えているように思えてならないのです。

| 一ノ瀬実花(四季の母) | 鬼神の血の源。強大な潜在力を持つが、詳細は未公開。鬼神の血ゆえの迫害描写が存在する。 |

|---|---|

| 一ノ瀬紅葉(四季の姉) | 鬼神の血統保持者。能力は未確定だが、物語後半の鍵を握る存在として伏線が積まれている。 |

| 一ノ瀬家の特徴 | 血の濃さ、感情とのリンク、暴走のリスク。血統が能力の発現以上に人格と人生へ影響する。 |

| 過去の“迫害” | 鬼神の血を理由に実花が狙われ、監視され、時に恐れられた。家族ごと人生を縛る苦い歴史。 |

| 物語への影響 | 四季の宿命の起点。実花と紅葉の存在が、四季の価値観と選択に深い影を落としている。 |

一ノ瀬実花:鬼神の血をもっとも濃く受け継ぐ“静かな源流”

実花は、物語の中心にはいないのに、ずっと物語を動かしている人です。 鬼神の血を継いだことで、普通ではありえない強さを秘めていましたが、彼女が“戦った”描写よりも、“傷つけられた”描写のほうが心に残るのが特徴的。

作中で示されるように、実花は

- 鬼神の血を理由に狙われ

- 研究・監視の対象にされ

- 家族を守るために自分の人生を諦めざるを得なかった

そんな暗い背景を背負っています。 “強い血”という言葉の裏には、強さゆえの孤独がこびりついている。 それが彼女の人生そのものであり、四季たちに受け継がれてしまった痛みでもあります。

実花の能力は不明──しかし“不明であること”が伏線になっている

実花の能力は作中で明かされていません。 ただ、「不明であること」自体が、非常に強い伏線です。

作中では、

- 四季を超える潜在能力がある

- 鬼神の血の“核”を持っている可能性

- 能力解放した描写を意図的に伏せている

といった断片が描かれ、読者は自然と「実花はただの母親じゃない」と気づきます。 むしろ、彼女の沈黙や優しさは、力を持った者だからこそ選ばざるを得なかった“静かな抵抗”のようにも見えます。

一ノ瀬紅葉:まだ語られていない“もう一つの可能性”

紅葉は、四季の姉でありながら、物語では常に陰の位置にいます。 能力の詳細も明かされていないため、ファンの間では「紅葉の能力は?」という謎がひとつの注目点となっています。

紅葉には、

- 鬼神の血を受け継ぐ継承者である

- まだ能力を発現させていない可能性

- 後半で四季の“鏡”になる存在として描かれそう

という期待と不安が込められています。 四季のように熱く暴走するタイプではなく、沈黙のまま何かを抱えているタイプに見えるため、 彼女が能力を発現した瞬間、物語の空気がガラッと変わるのではないかと思わされます。

一ノ瀬家の血が家族の人生をどれだけ歪めてきたか

四季の怒りの根本には、実花と紅葉の背負ってきたものがあります。それは、

- 「鬼神の血を持つ」というだけで恐れられた幼少期

- 母親が理不尽に狙われる記憶

- 紅葉が感情を押し殺すようになった理由

といった形で描かれ、血統が“力の証”ではなく、むしろ家族ごと傷つけた呪いに近い扱いになっています。

一ノ瀬家の物語は、バトル漫画にありがちな「最強の血統!」という扱いではなく、

強すぎる血は、ときに生き方を奪ってしまう

という静かな痛みを読者に突きつけます。

四季の“優しさ”は実花と紅葉から生まれている

四季が怒りを爆発させるとき、その背景には必ず実花と紅葉の存在があります。 彼は戦いたいから戦うのではなく、

「家族だけは守りたい」 「自分のせいで傷つくのはもう嫌だ」

という、ごく個人的で、弱くて、でも一番強い感情から動いています。 それは実花の優しさと、紅葉の沈黙が、四季の中に静かに息づいているからです。

あんピコ視点:実花も紅葉も“語られない感情”が多すぎて、胸の奥がきゅっとなる

私は一ノ瀬家の女性二人を読むたびに、言葉にならない感情を抱いてしまいます。

実花はきっと、強いのに強いと言われたくなかった人で。 紅葉はきっと、弱いのに弱いと見られたくなかった人で。

そんな二人が“鬼神の血”に人生を縛られたまま、それでも四季を愛していたと思うと、胸の奥がぎゅっと掴まれるような気がするんです。

彼女たちの沈黙は、決して弱さではなく、 「これ以上誰かを傷つけないために、自分だけが痛むことを選んだ強さ」なのかもしれません。

5. 鬼神の子“8人説”とは?読者が噂する理由と根拠を解説

『桃源暗鬼』の考察界隈で最も熱を帯びている噂──それが「鬼神の子は8人いる」という説です。 結論から言えば、この8人説は公式設定ではありません。 しかし、ファンのあいだではまるで既成事実のように語られ、検索需要まで生まれるほど広く浸透しています。

では、なぜそんな“非公式の噂”がここまで強く信じられているのか。 そこには、作品の描写・キャラクターの能力・読者の想像力が重なって作られた、ちょっとした“都市伝説”のような生まれ方がありました。

| 噂の内容 | 「鬼神の子は8人」「属性ごとに後継者がいる」などの説が拡散。 |

|---|---|

| 公式設定での扱い | 存在しない。鬼神の子はあくまで“一ノ瀬家のみ”と明言されている。 |

| 噂が広まった理由 | 各キャラの能力が“属性”に見えること、四季と颯の対比、公式情報の欠落。 |

| 読者の誤解ポイント | 「能力=属性=血統」という過剰な紐付け。実際は能力と血統は別。 |

| 記事内の扱い方 | 公式ではないと明記したうえで“ファン考察枠”として解説。 |

“8人説”はどこから生まれたのか?

この説が広がった理由は一つではありません。むしろ複数の“それっぽい根拠”が重なった結果、読者の間で自然と物語が出来上がっていったのです。

① キャラクターの能力が“属性”に見えた

たとえば──

- 四季=炎のような攻撃性

- 等々力颯=風のような高速戦闘

- 雷殿影由=雷めいた爆発力

こうした描写が、「もしかして属性ごとに継承者が?」「じゃあ全部で8属性?」という推測を呼びました。

ただし、これはあくまで“連想レベル”。 作中では属性設定は存在せず、能力の形態と血統は全く別に扱われています。

② 四季と颯が“対”の構造に見えた

主人公・一ノ瀬四季と、人気の高い等々力颯は、能力も性質も真逆のタイプ。 そのため読者は、

「四季が炎なら、颯は風。これは2人の鬼神の後継者……?」

という発想へ繋がりました。 しかし公式では、颯は鬼神の子ではありません。

③ 情報が欠けていることで“想像の余白”が生まれた

実花の能力が不明、紅葉の力も未解禁。 一ノ瀬家の過去にも謎が多い──

この“欠けた情報”が、読者の想像を加速させてしまった部分があります。 公式が出していない情報は、ファンの間でちょっとした神話のように膨らみやすいんですよね。

“8人説”がここまで支持されてしまった理由

面白いのは、この非公式な噂がただのデマとして消えなかったこと。 きっとその理由は、物語のテーマと噂が奇妙に噛み合ってしまったからです。

- 鬼神の血の謎が物語の中心にある

- 特殊能力者が多く、血にまつわる伏線が多い

- “選ばれた血統”という設定が少年漫画と相性がいい

これらの条件が揃ったことで、読者は「8人という“型”」を当てはめて読み解こうとし、結果的に噂が世界観に馴染んでしまったのです。

でも実際には──鬼神の子は“一ノ瀬家だけ”

公式が明言しているのはここ。

鬼神・酒呑童子の血を継ぐのは一ノ瀬家のみ。

他のキャラはどれだけ強くても、どれだけ似た能力を持っていても、血統としては繋がっていません。

ただし──読者が自然に抱いた疑問や想像は、作品の魅力そのものの証でもあります。 だからこの記事では、次の見出しで「考察枠としての8人候補」を丁寧に解説していきます。

あんピコ視点:“噂”って、物語のすき間が生んだ優しい妄想なのかもしれない

私はこの8人説を読むたびに、ちょっとだけ微笑んでしまいます。 たぶん読者って、本気で騙されてるわけじゃないんですよね。

「こうだったら面白くない?」 「もしかして8人で揃うのかな?」

そんな“遊び心”が、いつの間にか大きく育ってしまっただけで。 むしろその妄想が、作品に対する愛情の表現のようにも感じます。

もちろん公式ではないけれど、 「もしそうだったら」という空想を共有したくなるほど、この物語の余白は魅力的なんですよね。

噂は噂のまま。 でも、その想像が誰かの読書体験をちょっとだけ温かくしているのなら──それはそれで、素敵なことだと思うんです。

6. 鬼神の子候補8人の能力・関係性まとめ(※公式設定ではありません)

ここでは、ファンのあいだで語られている「鬼神の子候補」=いわゆる8人説の“考察枠”を、 あくまで非公式として整理します。 公式では「鬼神の子=一ノ瀬家のみ」ですが、能力や立ち位置から“もしかして……”と噂されるキャラたちがいます。

この章では、根拠のある考察と、読み手が誤解しないよう公式情報との差を明確にしながら、候補キャラの能力・背景・関係性をまとめていきます。

| 等々力颯 | 風のような高速戦闘。圧倒的な運動能力から“四季と対になる存在”として候補視されるが、公式には鬼神の血の描写なし。 |

|---|---|

| 皇后崎迅 | 天才肌で規格外の強さ。血統不明で「もしや?」と噂されるが、公式設定では繋がりなし。 |

| 無陀野無人 | 潜在能力が異常に高く、出生も謎が多い。特異性ゆえに候補扱いされる。 |

| 雷殿影由 | 雷のような爆発力を持つ戦闘描写が噂の元。“属性=血統”と誤認されがち。 |

| 旧世代の血統者(複数) | 作中の台詞で“かつて鬼神の血が研究された”と示唆があり、名前だけ登場する存在が候補に挙げられる。 |

| 鬼機関の特異能力者 | 能力が異常に尖った者ほど“血の特異性”を疑われ、8人説に組み込まれる。 |

| 桃太郎機関が警戒する上位戦力 | 能力の強さと謎の多さから“血統者では?”と考察されるが、公式根拠はなし。 |

| 研究機関の被験者 | 過去に鬼神の血を調べていたという描写の“被験者候補”が、ネットで候補8名に組み込まれる。 |

等々力颯:四季の“対”に見えるが血統は別

颯は読者人気の高いキャラで、風のようなスピードと戦闘センスから「四季=火、颯=風」という“属性セット”のように扱われがち。 しかしこれは完全にファンの連想であり、公式では颯の血統は一般的な鬼。 強さと魅力がありすぎて“誤解されるタイプ”の代表です。

皇后崎迅:規格外の天才ゆえに疑われる存在

迅は戦闘・知能・判断力のすべてが飛び抜けています。 そのせいで「血統が普通とは思えない」という噂が立ち、候補に入れられることもしばしば。

しかし、公式では鬼神との関係は一切なし。 天才すぎるがゆえの誤解という、ある意味では気の毒なポジションです。

無陀野無人:出自が謎に包まれた“未定義の強さ”

無陀野は、作中でも語られない部分が圧倒的に多いキャラ。 その“情報の欠落”自体が噂を強め、

「血統が伏せられている=鬼神の子の可能性?」

という考察を生んでいます。 ただし、これもあくまでファンの想像にすぎません。

雷殿影由:雷のような攻撃力が“属性誤解”を招いたキャラ

影由は火花のように爆発する戦い方をするため、読者のあいだで「雷属性の継承者?」と噂されました。 しかし能力の派手さと血統は無関係で、実際には属性設定も存在しません。

旧世代・被験者・特異能力者:考察界隈が追加した“枠”

8人説を成立させるために、ファンが追加した枠が以下の3種です。

- 旧世代の血統者:名前だけ登場する人物を“候補”にする

- 鬼機関の特異能力者:能力が極端に尖っている者を“血統の残り枠”と想定

- 研究機関の被験者:鬼神の血の研究歴から「被験者にも血が?」という連想

これらは公式根拠ゼロですが、読者が世界観を自分なりに補完した結果とも言えます。

“候補8人”は「属性の物語」を読みたがる読者の願望

この噂の正体は、もしかすると“願望”に近いのかもしれません。 少年漫画にはよくある、

- 炎・風・雷・水……などの属性キャラが揃う構造

- 選ばれし継承者がチームを組む展開

- 複数の“血統者”による群像劇の面白さ

『桃源暗鬼』は設定上その気配を漂わせるため、自然とファンの脳内で“8人の後継者”が組み上がってしまったのだと思います。

でも──公式はあくまで“一ノ瀬家だけ”

どれだけ噂が広まっても、この事実だけは揺らぎません。

鬼神の血を継ぐのは、一ノ瀬家のみ。

だからこの記事では、候補8人を“公式として紹介する”のではなく、 「ファンが楽しんで生み出した考察枠」として扱うことが最も誠実だと思っています。

あんピコ視点:噂のキャラたちに共通するのは、“どこか寂しげな強さ”

候補に挙げられるキャラたちって、みんな“強いのに孤独”なんですよね。

颯も、迅も、無陀野も、影由も、 力はあるのに、どこか心の奥に空白を抱えているように見える。

だから読者はそこに“特別な血”を見たくなるのかもしれません。

「君は普通じゃないよね?」 「だったら……特別な血があるのかも」

そんなふうに想像してしまうのは、 きっと彼らが“言葉にならない孤独”を全身で背負っているからなんだと思います。

噂は事実じゃない。 でも、その想像の奥にある「このキャラにはもっと深い物語があるはず」という願いは、私は少しだけ愛しく感じてしまうんです。

【画像はイメージです】

7. 鬼神の血が今後の物語に与える影響と追加で判明しそうな伏線

『桃源暗鬼』の物語を読み進めるほどに、“鬼神の血”はただの設定ではなく、物語全体を動かす巨大な装置であることがわかってきます。 四季の戦い方、実花の過去、紅葉の沈黙──そのすべてが鬼神の血に起因し、まだ語られていない事実が物語の深層に静かに眠っています。

この章では、物語の“これから”を形作ると考えられる伏線と、鬼神の血が持つ未来への影響を整理します。 あくまで公式描写を基盤にしつつ、読者が気づいている“微かな揺らぎ”も拾い上げていきます。

| 四季の血の“暴走性” | 感情と能力のリンクが強すぎるため、制御不能になる可能性が示唆されている。 |

|---|---|

| 実花の能力の未公開 | 公式の意図的な伏せ。物語後半で“一ノ瀬家の真実”として語られる可能性大。 |

| 紅葉の未発現能力 | 紅葉の静かな描写は“覚醒の伏線”とも読める。四季との対比にも期待が集まる。 |

| 桃太郎機関の研究の過去 | 鬼神の血を研究していた描写あり。旧世代・被験者との繋がりが今後判明する可能性。 |

| 鬼神・酒呑童子の“本当の姿” | 鬼神が本当に悪なのか、被害者なのか──作中の沈黙が大きな伏線になっている。 |

四季の“暴走”は避けられない未来なのか?

四季の血蝕解放には、作中で何度も「暴れている」「血が怒っている」という表現が使われます。 これは単なる比喩ではなく、鬼神の血そのものに“意志”のようなものがあることを匂わせています。

もしその意志が大きく揺れたとき── 四季はきっと、

「守りたいのに、壊してしまうかもしれない」

という最悪の選択へ追い込まれる。 その未来を、読者も四季自身も、どこかで恐れているのを感じます。

実花の能力が伏線の中心にある理由

実花の能力は、作中で意図的に語られていません。 しかし、彼女が過去に受けた迫害の描写は明らかに“ただの血の濃さ”では説明がつかない重さを持っています。

つまり、

- 実花の能力は物語の根幹に触れる何かである

- 今明かしてしまうと、鬼神の正体に迫りすぎてしまう

ということ。 読者は知らず知らずのうちに、物語の中心を隠されたまま歩いているような感覚を味わっているのです。

紅葉の“沈黙”は能力覚醒の前触れかもしれない

紅葉は目立つタイプではありませんが、一ノ瀬家の中で最も「静かさ」を背負った存在です。 その静けさは、

まだ物語が彼女に“喋る許可”を出していない

ような圧を感じさせます。

紅葉が能力を発現させる瞬間── それはおそらく、

- 四季の精神が揺らぐ場面

- 実花の真実が明らかになる瞬間

- 鬼神の過去が語られる章

こうした“物語の節目”と重なる気がしてなりません。

桃太郎機関の“研究の闇”が暴かれる可能性

作中には、桃太郎機関が過去に鬼神の血を研究していた示唆が存在します。 これはただの設定ではなく、

- 旧世代の被験者

- 消された実験データ

- 鬼神の血を利用しようとした歴史

といった伏線の“母体”になっています。

この闇が明かされると、 「鬼vs桃太郎機関」という表面的な対立が、

“血を巡る歴史的な搾取と反発”

へと姿を変えるはずです。

鬼神自身の物語が、まだ語られていない

酒呑童子は“鬼神”と紹介されるものの、 本当の性質や目的は、作中では隠されたままです。

その沈黙こそが最も濃い伏線で、読者の多くはこう思っています。

「酒呑童子は、本当に悪だったのか?」

もし鬼神がただの怪物ではなく、 “誰かに捨てられた存在”や“誤解された英雄”だったとしたら── 物語は一瞬で反転します。

あんピコ視点:鬼神の血って、過去の“未解決の痛み”そのものだと思う

私は「鬼神の血」という言葉を読むたびに、 力よりも先に、解決されなかった痛みを連想してしまいます。

一ノ瀬家に残った傷や沈黙は、 酒呑童子がかつて抱えきれなかった感情の続きなのかもしれない。

「誰も悪くなかったのに、血だけが罪を背負っていく」

そんな物語の気配が、ページの端々からにじんでいる気がします。

だから、鬼神の血の伏線がほどける瞬間は、 きっと痛くて、でも少しだけ救いがある── そんな未来を私は静かに願ってしまうのです。

【画像はイメージです】

『桃源暗鬼』鬼神の血と“一ノ瀬家の真実”まとめ一覧

| 見出し | 内容の要約 |

|---|---|

| 1. 鬼神とは何者か? | 鬼の始祖・酒呑童子の正体と、物語世界の“地層”としての重要性を解説。 |

| 2. 鬼神の子=一ノ瀬家 | 公式で確定している唯一の血統。四季・実花・紅葉の血が物語の核となる。 |

| 3. 一ノ瀬四季の能力と血統 | 怒りと結びついた血蝕解放、暴走の伏線、鬼神の血が彼に与える影響。 |

| 4. 実花・紅葉の“沈黙した真実” | 未公開能力・迫害の過去・静かな継承者。四季の心を形作った存在として整理。 |

| 5. 鬼神の子“8人説”とは? | 非公式の噂の出どころを分解。属性連想・対キャラ構造・情報欠落による誤解を解説。 |

| 6. 候補8人の能力と関係性 | 颯・迅・無陀野・影由ほか、能力の特異性から噂された“考察枠”として紹介。 |

| 7. 鬼神の血がもたらす未来 | 四季の暴走、実花の能力、紅葉の覚醒、研究機関の闇──今後の物語の鍵となる伏線を整理。 |

| 本記事まとめ | 鬼神の血は“強さ”でなく“未解決の痛み”。血を背負う者たちの物語が今後の核心になる。 |

本記事まとめ|“鬼神の血”を知ると『桃源暗鬼』の物語が深くなる

この記事では、『桃源暗鬼』における鬼神の血と“一ノ瀬家の真実”を軸に、 公式設定とファン考察の境界線を丁寧に整理しました。

実際に整理してみると── 鬼神の子とは、能力の強弱ではなく、血が背負わされてきた歴史そのものを指す言葉だとわかります。

| 鬼神の子=公式設定 | “酒呑童子の血を継ぐ者”。現時点では一ノ瀬家のみ確定。 |

|---|---|

| 鬼神の子8人説 | ファンが広めた非公式の噂。属性・能力のイメージが誤解を生んだ。 |

| 一ノ瀬家の真実 | 四季=最も濃い血、実花=源流、紅葉=未覚醒の可能性。家族の痛みが血に刻まれる。 |

| 候補8人の扱い | 等々力颯・迅・無陀野など、能力の強さから噂された“考察枠”。公式とは切り分けて理解する。 |

| 今後の物語のポイント | 四季の暴走、実花の能力、紅葉の覚醒、研究機関の闇、鬼神の本当の物語。 |

鬼神の血は、ただの“強さ”ではなく、登場人物の人生を揺らす存在

『桃源暗鬼』を深く読むと、鬼神の血は戦闘能力の象徴ではなく、 登場人物が背負わされてしまった悲しみや選べなかった未来そのものであることが見えてきます。

四季の怒りも、実花の沈黙も、紅葉の影も── すべてが鬼神の血とつながった“未解決の痛み”の続きなのだと感じます。

あんピコ視点:血で決まった運命を、それでも自分の足で歩いていく物語

鬼神の血を調べれば調べるほど、私はこの作品のテーマが、 「血筋」でも「能力」でもなく、

“どう生きたいかを自分で選び直すこと”

なんじゃないかと思えてきます。

四季も、実花も、紅葉も、 与えられた血のせいで苦しんで、それでも前に進もうとしている── そんな姿に、私は何度も胸を掴まれてしまうんです。

鬼神の血の真実が明かされるその瞬間、 この物語はきっと、大きく息を呑むような景色へ変わっていく。 その日はまだ少し先でも、ページをめくる手を止められないのは、 たぶんそこに“救われる未来”が待っていると信じてしまうからなのかもしれません。

— “しくじりと誇り”の交差点へ —

『桃源暗鬼』という物語の中にあるのは、ただのバトルや因縁じゃない。

譲れなかった信念、笑えなかった過去、そして、心の奥に沈んでいた“叫び”みたいなもの。

- 鬼神=酒呑童子という公式設定と、“鬼神の子”が一ノ瀬家のみである理由を正しく理解できる

- 一ノ瀬四季・実花・紅葉の血統が物語の根幹にどう影響しているか、公式描写をもとに整理できる

- ネットで広まった「鬼神の子=8人説」が非公式である理由と、噂が拡散した背景が把握できる

- 等々力颯・迅・無陀野無人・雷殿影由など、考察枠としての“候補キャラ”の立ち位置と能力を理解できる

- 鬼神の血が今後の物語に与える伏線──四季の暴走、実花の能力、紅葉の覚醒、研究機関の闇の可能性を読み解ける

- 公式情報と考察を切り分けて読むことで、『桃源暗鬼』の世界観がより深く立体的に見えてくる

- 血の宿命とキャラクターの感情がどう物語を動かしていくのか、その“温度”まで感じ取れるようになる

TVアニメ『桃源暗鬼』PV第四弾|第二クール・練馬編

コメント