『怪獣8号』──それは、ただ怪獣を倒す物語ではない。

人間と怪獣、仲間と敵、そして「生」と「死」のあいだで揺れ動く感情の群像劇だ。

誰かが倒れた瞬間、その空席を埋めるように別の誰かが立ち上がる。

そこには戦術や戦力の変化だけでなく、意思の継承と世代交代というドラマが息づいている。

本記事では、最新巻までに命を落としたキャラクター全員を、

最期の場面・死因・物語への影響とともに徹底解説。

人間・怪獣を問わず、その死が何を残し、何を動かしたのかを読み解く。

さらに、戦いの中で形を変える「死の意味」にも迫る。

ネタバレを含むため閲覧は注意──だが、

ここを読み終えたとき、あなたの中で『怪獣8号』の死は、

単なる悲劇ではなく物語を押し進める脈動として刻まれるはずだ。

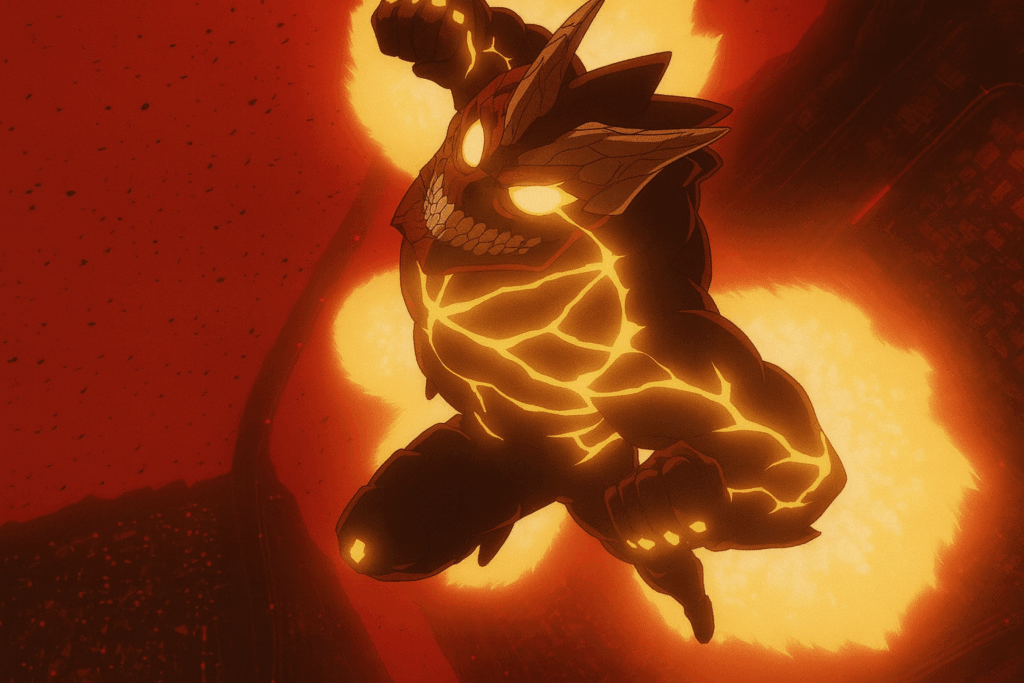

【アニメ『怪獣8号』第2期ティザーPV】

- 『怪獣8号』の最新巻までの死亡キャラ一覧を区分(人間/怪獣)で早見表確認

- 各キャラの最期の巻・話数と死因/戦況がひと目で整理

- 主要死亡が物語へ与えた影響(世代交代・戦術変化・心理変容)の要点

- 怪獣討伐後のナンバーズ化(兵器化)の仕組みと倫理・戦力への波及

- 怪獣9号の擬態・素材化が示す“侵食の物語”と日常への脅威の意味

- 四ノ宮家の死(功/ヒカリ)がキコルや防衛隊に与えた動機と決断の連鎖

- 討伐者別(ミナ/保科/鳴海/カフカ)に見る役割確立と距離感の違い

- 作中以前の識別個体(1・2・4・6号)とナンバーズ由来の関係整理

- 再読が捗る時系列理解と、今後の展開を読むための着眼点

- ネタバレ配慮の上で、最新巻までの確定情報と考察の境界がわかる

1. 最新巻までの死亡キャラ一覧(早見表)

死亡キャラ・早見サマリー(人間/怪獣)

| 区分 | キャラ名 | 最期(巻・話) | 死因・戦況 | 物語への影響(要点) |

|---|---|---|---|---|

| 人間 | 四ノ宮功 | 6巻51話 | 怪獣9号との死闘で戦死 | キコルの覚醒/世代交代の起点、組織再編の引き金。 |

| 人間 | 四ノ宮ヒカリ | 6巻44話(過去回想) | 怪獣6号との任務で殉職 | キコルの動機の根、6号・ナンバーズの系譜が浮上。 |

| 人間 | 長嶺カンジ | 3巻21話 | 怪獣9号に殺害・擬態素材に | 9号の擬態能力が顕在化、日常にも浸透する脅威を可視化。 |

| 人間 | 穂高タカミチ | (死亡シーンなし) | 怪獣9号に殺害・擬態の器に | 9号の「人間を素材化」する手口を補強する事例。 |

| 怪獣 | 怪獣10号 | 7巻56話 | 保科が討伐→ナンバーズ化 | 兵器化に伴うリソース転用、戦力の質的変化。 |

| 怪獣 | 怪獣11号 | 11巻87話 | 鳴海が撃破 | 鳴海の役割が確立、上位識別個体の解析が進む。 |

| 怪獣 | 怪獣12号 | 12巻93話 | 保科が撃破 | 保科の対上位戦闘データが蓄積、戦術更新。 |

| 怪獣 | 怪獣13号 | 11巻83話 | 怪獣8号(カフカ)が撃破 | “8号の是非”をめぐる議論が加速、世論に波紋。 |

| 怪獣 | 怪獣14号 | 12巻95話 | 亜白ミナが討伐 | 長距離火力運用の最適化、指揮運用の再評価。 |

| 怪獣 | 怪獣9号(明暦の大怪獣) | 16巻128話 | カフカが討伐し最終決着 | 物語の終局点、脅威構造の断絶。 |

| 怪獣(作中以前) | 怪獣1号/2号/4号/6号 | (作中以前に討伐) | 歴代識別個体として討伐済み | ナンバーズ兵器の由来と記憶連鎖の土台。 |

本文詳細解説(ファン目線)

“誰が死んだか”だけを並べると、物語は薄く見える。だけど『怪獣8号』の死は、いつも次の鼓動を連れてくる。四ノ宮功が落ちた夜、世界はひとつ老いて、同時にひとつ若返った。父の背中の形をした空白に、キコルの決意がすっと差し込まれる。彼の死は「終わり」じゃなくて、強くなる理由の継承だったんだと思う。功の最期が第6巻序盤の山をつくり、以降の編成と判断の温度を一段引き上げたのは、読み返すほどにわかるはず。

それより前、四ノ宮ヒカリは“物語の最初から不在”として在る人だ。回想のページがめくられるたび、6号の冷たい轍と、家族の時間がそこで途切れたという事実に触れる。彼女の死は、戦力の欠損以上に、「守りたい」が「守れなかった」に変わる瞬間の痛みを、読者の胸に常駐させる。キコルの一歩がぶれないのは、ヒカリが残した温度のせいかもしれない。

長嶺カンジと穂高タカミチは、華やかな見せ場ではなく“侵食のかたち”として描かれる死だ。9号は殺すだけじゃない。奪って、似せて、紛れ込む。この二人の喪失は、バトル漫画にしばしばある「勝てば晴れる空」を許さない。顔のない不安が日常に混ざる怖さ──マンションのエレベーターでも、スーパーのレジでも、そこに“それ”が立っているかもしれないという恐れ──を、作品世界に持ち込んだ。擬態は力比べじゃなく、不信の導火線なのだと示した点で、二人の死は重い。

そして怪獣側。10号が保科に斬り落とされ、兵器(ナンバーズ)に転じた瞬間、読者は“死体のゆくえ”に向き合わされる。敵の遺骸は資源であり、技術の苗床だ。倫理はいつも、最前線の少し後ろで遅れてやってくる──ナンバーズの物語は、その現実を見せる装置でもある。11号・12号・13号・14号と続く討伐は、単なるスコアじゃない。誰が、どの距離で、どの役割で倒したのか。それぞれの勝利が、そのまま役者の立ち位置を確定させていく。ミナの一撃には「守る街の輪郭」が宿り、鳴海の勝ちは「専門性の必然」を教えてくれる。

終盤、9号(明暦の大怪獣)が崩れ落ちる場面は、破壊のクライマックスでありながら、妙に静かに読めた。やっと届いた一撃に、歓声の前に呼吸が止まる。長かった“侵食”の時代の終わり。世界はまた呼吸を取り戻すけれど、死者の空席は埋められない。それでも前に進むしかないという現実を、物語は最後まで譲らない。だからこの一覧は、ただのネタバレ地図じゃない。誰かの終わりが、別の誰かの始まりを押し出した証拠集だ。

なお、作中以前に討伐された識別個体(1号/2号/4号/6号)は、ナンバーズに姿を変え、未来の戦力に“記憶”を継がせる。死は閉じるが、能力と痕跡は次の持ち主の中で働き続ける──だから『怪獣8号』の世界は何度でも立ち上がる。ページを閉じるたび、私たちは少しだけ強くなった誰かの背中を見るのかもしれない。

2. 死亡キャラの詳細プロフィールと死因の整理

プロファイル早見表(人物相関・能力・死因・影響)

| キャラ名 | 所属・関係性 | 主な能力・役割 | 死因(戦況) | 物語への主な影響 |

|---|---|---|---|---|

| 四ノ宮功 | 日本防衛隊長官/四ノ宮キコルの父 | 高出力ナンバーズ運用/戦略指揮 | 怪獣9号との近接戦闘で致命傷 | キコルの覚醒・世代交代の起点/対9号戦の大義を明確化 |

| 四ノ宮ヒカリ | 元隊員/功の妻・キコルの母 | 機動戦に長けたエース気質 | 怪獣6号との任務で殉職(回想) | キコルの動機の根/ナンバーズ継承の思想的土台 |

| 長嶺カンジ | 清掃業の一般人(カフカの仕事仲間) | 日常側の“生の重み”を担う語り部的立ち位置 | 怪獣9号に殺害・擬態素材化 | 擬態脅威の可視化/“日常が侵食される”恐怖の導入 |

| 穂高タカミチ | 一般人(報道・市井側に近い立場) | 詳細不明(被害者としての象徴性) | 怪獣9号に殺害・器として利用 | 9号の人間素材化という手口を補強/不信の連鎖を拡大 |

| 怪獣10号 | 上位識別個体/対人戦適性が高い | 高知能・戦闘嗜好/連戦適性 | 保科に討伐→遺骸がナンバーズ化 | 「敵の力を資源化」する世界観を強調/倫理と勝利の継ぎ目を露出 |

| 怪獣11号 | 上位識別個体 | 分析困難な特性/遠近両対応 | 鳴海弦に撃破 | 鳴海の専門性を確立/上位解析の進展 |

| 怪獣12号 | 上位識別個体 | 近接・群体制御の適性 | 保科に撃破 | 対上位個体戦術の更新/保科の戦闘データ蓄積 |

| 怪獣13号 | 上位識別個体 | 高火力・機動性 | 怪獣8号(カフカ)が撃破 | “8号の存在意義”を巡る議論を加速/世論動向に波紋 |

| 怪獣14号 | 上位識別個体 | 長距離戦に強み | 亜白ミナが討伐 | 長距離火力運用の再評価/指揮と射の統合を強化 |

| 怪獣9号(明暦の大怪獣) | 黒幕/擬態・分体生成 | 高度知能・侵食による長期戦略 | カフカが討伐し決着 | 侵食時代の終幕/脅威構造のリセット |

本文詳細解説(関係線と“死の意味”を掘り下げる)

死亡キャラを「終わった名前」として棚に置くと、『怪獣8号』の心拍は半分しか聴こえない。大事なのは、彼らの“消失”が誰のどの行動を押し出したかという因果線だ。四ノ宮功は、その象徴である。長官として組織の柱であり、ひとりの父としてキコルの未来を見ていた人。彼が倒れた瞬間、防衛隊は指揮の空白に怯むどころか、むしろ隊員ひとりひとりの意思決定が前に出る構図へと変わった。「頼る背中」が消えたとき、人は背中をつくる側に回る。キコルの覚醒はもちろんだが、保科や鳴海、ミナといった各セクションの軸が太く見えるようになったのは、功の死が“依存の時代”を終わらせたからだと思う。

四ノ宮ヒカリは、回想という“遅れて届く光”だ。作中現在では不在なのに、物語の温度は常に彼女の生前の体温で調整される。怪獣6号との任務での殉職は、戦力としての損失以上に、「守ること」の定義を隊全体に突きつけた出来事だった。敵を倒すのは前提。そのうえで、隊員の夢や家族、次の世代をどう繋ぐか──この問いが、ナンバーズという「遺骸の記憶」を継承する技術思想にも滲む。ヒカリがいなければ、キコルの“まっすぐ”は別の方向に折れていたかもしれない。

長嶺カンジと穂高タカミチ、二人の名は戦場で輝くヒーローの隣に並ばない。だからこそ効く。彼らは「怪獣災害が起きる世界」を遠景ではなく生活圏の肌触りで見せる役割を持っていた。怪獣9号に奪われ、擬態の素材にされる──この冷たいプロセスは、読者から“安全圏での観戦”という快適さを奪う。敵は壁の向こう側ではなく、玄関の内側にいるかもしれない。日常が踏みにじられる恐怖が導入され、以後のシーンでは「勝っても消えない不安」が背景色になる。バトルのカタルシスを少しだけ鈍くするこの不協和音が、『怪獣8号』を戦術の漫画から“生活の漫画”へ引き上げた。

怪獣10号の最期は別の意味で忘れにくい。討伐された敵の力がナンバーズとして味方に転用される──この世界の倫理の継ぎ目が露出する瞬間だ。勝利は、いつも少しだけ“借り物”の匂いがする。死骸は資源であり、武器は記憶を帯びる。ここで問われるのは、「勝つためにどこまで取り込むか」という線引きで、以後の戦いは単なる力比べではなく、価値観の選択を伴うものになる。11号・12号の討伐が鳴海や保科の専門性を決定づけ、13号の撃破が「カフカ=怪獣8号」を巡る社会の視線を加速させ、14号の射抜きがミナの指揮と火力運用を正当化していく。ひとつひとつの“死”が、個人の背負う役割を確定させるハンコになっているのが見える。

そして黒幕、怪獣9号。彼(それ)は「倒すべき巨悪」である前に、「世界の呼吸を奪う仕組み」だった。擬態、侵食、分体生成──正面からの打ち合いではなく、時間と不信で勝つタイプの敵だ。だから決着の瞬間は、歓声よりも長い吐息に満ちる。侵食の連続が途切れ、世界が音を取り戻す。だがその静けさは、死んだ人の席が埋まったわけではないという現実も同時に照らす。ここで思い出すのが、冒頭の功とヒカリだ。彼らの不在は、新しい指揮系統や技術思想、そして個々の背中の強さとして残り続ける。『怪獣8号』の死は、消滅ではなく、役割の移譲だと私は感じる。

最後に、プロフィール整理という行為そのものの意味を。名前・所属・能力・死因──この四点を並べるのは、記録のためだけじゃない。どの局面で誰の肩代わりが始まったか、どの技術がどの死から生まれたかを辿る地図になる。功の戦略眼は保科の現場判断に、ヒカリの体温はキコルの軸に、10号の暴力はナンバーズの精度に、13号の敗北はカフカの“存在証明”に変換されていく。だから、死亡キャラのプロファイルを読むことは、今生きているキャラの輪郭を濃くする作業でもある。失われた名が、これからの一手を照らす。私はそう思った。

3. 死亡シーンの経緯と背景

シーン別早見表(死に至る流れと状況設定)

| キャラ名 | 発生巻・話 | 死の直前の行動 | 背景・状況 | 象徴するテーマ |

|---|---|---|---|---|

| 四ノ宮功 | 6巻51話 | 怪獣9号のコアを狙う最後の突撃 | 隊員避難完了直後、孤立状態での死闘 | 自己犠牲/指揮者の最前線 |

| 四ノ宮ヒカリ | 6巻44話(回想) | 6号の暴走を食い止めようと奮戦 | 隊全体が後退する中での孤軍奮闘 | 守り切れない愛/継承される無念 |

| 長嶺カンジ | 3巻21話 | カフカとの会話の直後に襲撃 | 市街地での突発的接触/9号の擬態始動 | 日常崩壊/信頼の侵食 |

| 穂高タカミチ | 不明(直接描写なし) | 市井に潜む9号の犠牲に | 平時の人間が標的になる非戦闘領域 | 不安の常在化 |

| 怪獣10号 | 7巻56話 | 保科との一騎打ちを挑む | 戦場の中央で優位を取るも力尽きる | 力の転用/死体の再利用 |

| 怪獣11号 | 11巻87話 | 鳴海の動きを読み切れず敗北 | 市街戦の終盤戦 | 戦術の革新 |

| 怪獣12号 | 12巻93話 | 保科の連撃に押し切られる | 防衛ライン突破寸前の攻防 | 技術の蓄積 |

| 怪獣13号 | 11巻83話 | カフカに全力攻撃を浴びせる | 味方戦線への突破阻止 | 存在意義の試練 |

| 怪獣14号 | 12巻95話 | 遠距離からの砲撃戦で敗北 | 都市防衛の最終段階 | 防衛戦術の完成形 |

| 怪獣9号 | 16巻128話 | カフカとの決戦で力尽きる | 長期侵食作戦の終焉 | 時代の転換 |

本文詳細解説(死の場面を紐解く)

『怪獣8号』の死亡シーンは、単なる退場ではなく“場面の温度”を一気に変える起爆剤だ。四ノ宮功の死闘はまさにその典型。全員が退避した後の戦場に一人立ち、怪獣9号へ最後の突撃を仕掛ける姿は、指揮官であると同時に最前線の戦士である矜持を示した瞬間だ。功の動きは、戦術というより「もう一秒でも部下を生かす」ための祈りのようだった。

四ノ宮ヒカリの最期は、回想という遅れて届く刃。彼女が6号と渡り合った背景には、隊全体が後退する中、ただ一人立ち止まり「これ以上は行かせない」という意思があった。守りたいものを守れない痛みが、この回想以降ずっとキコルの足元を支えている。

長嶺カンジの死は、静かな日常を食い破る音のない破裂だ。カフカと笑い合った直後、9号の影が日常に侵入する。これによって読者は、戦場と日常の境界がどれほど脆いかを痛感する。穂高タカミチに至っては、描写がなくても不安だけが伝播する形で死が語られる。これは怪獣災害が“戦う者だけの問題ではない”という現実を浮き彫りにする。

怪獣10号は、保科との一騎打ちの末に倒れたが、その死は敗北の象徴ではない。むしろ、敵の力を味方に変える「死の転用」というテーマを突きつける。11号・12号・13号・14号の討伐は、それぞれ戦術の精度や役割の正当性を確立する節目となった。そして最終局面、怪獣9号との決戦は、長期侵食の時代を終わらせる静かな鐘の音のように響いた。

これらの背景と経緯を紐解くことで、ただの死亡リストが“物語の骨格”に変わる。死は終わりではなく、その後に何を残し、誰を動かしたか──その軌跡こそが『怪獣8号』の呼吸だ。

4. 死亡キャラが物語に与えた影響

影響度別サマリー(主要キャラ/怪獣)

| キャラ名 | 影響範囲 | 影響の種類 | 具体的な変化 | 長期的効果 |

|---|---|---|---|---|

| 四ノ宮功 | 防衛隊全体/キコル | 士気向上/世代交代 | キコルの覚醒、防衛隊の再編成 | 新世代リーダーシップの確立 |

| 四ノ宮ヒカリ | キコル/6号関連任務 | 動機形成 | キコルの戦う理由の根幹を形成 | 6号戦術・ナンバーズ開発の基礎 |

| 長嶺カンジ | カフカ/防衛隊 | 9号の脅威認知 | 擬態能力の実証 | 市街戦への警戒強化 |

| 穂高タカミチ | 防衛隊/一般市民 | 非戦闘領域への脅威認識 | 日常生活への潜在的恐怖の定着 | 防衛範囲の拡大・再設計 |

| 怪獣10号 | 保科/兵器開発部 | 兵器転用 | ナンバーズ化による戦力強化 | 怪獣資源利用の常態化 |

| 怪獣11〜14号 | 鳴海/ミナ/保科 | 戦術強化 | 上位識別個体への対処法確立 | 次世代戦術教本の作成 |

| 怪獣9号 | カフカ/世界全体 | 時代転換 | 長期侵食時代の終結 | 防衛隊の存在意義の再定義 |

本文詳細解説(死が動かす物語の地図)

『怪獣8号』では、死亡は単なる減員ではなく物語の座標軸を動かすイベントだ。 四ノ宮功の死は、防衛隊にとって「今までの戦い方では通用しない」という現実の宣告であり、同時に若い世代へとバトンを渡す儀式でもあった。功が倒れた瞬間、防衛隊の空気は重くなるどころか熱を帯びた。キコルの背中には「父が守った戦場」という見えない地図が刻まれ、その地図が彼女の戦うルートを決めた。

四ノ宮ヒカリは、生きている間よりも死後の方が強く物語を動かしている稀有な存在だ。回想の中で何度も現れ、そのたびにキコルや読者の心を震わせる。彼女の死が6号との因縁を際立たせ、ナンバーズ開発の必要性を物語に根付かせた。

長嶺カンジと穂高タカミチの死は、戦場の外にも怪獣災害が及ぶという冷徹な真実を突きつける。特にタカミチの描写なき死は、日常に潜む恐怖を濃くし、戦場の境界を曖昧にした。この影響で、防衛隊は市街地や公共施設の防衛計画を再設計せざるを得なくなった。

怪獣10号の討伐とナンバーズ化は、死の有効利用という新たな倫理的問いを物語に持ち込む。敵だった存在が味方の武器となる事実は、単純な善悪の境界を崩し、読者に「正しい戦い方」とは何かを考えさせる。 そして11〜14号の討伐は、それぞれの討伐者のキャラクターを明確にし、役割を固定した。鳴海の冷静な精密戦、ミナの圧倒的火力、保科の緻密な近接戦──それぞれの勝利が物語の布陣を完成させた。

最後に、怪獣9号の死は、世界規模の座標を動かした。長期侵食時代が終わり、怪獣災害の歴史に大きな区切りがついた瞬間だ。だがそれは同時に、防衛隊が「怪獣のいない時代」にどう存在意義を保つかという新たな問いも生み出している。 死は終焉ではなく、次の物語の始まりの鐘──それが『怪獣8号』の一貫した構造なのだ。

5. 死亡キャラの死因と戦況の詳細分析

死因別サマリー表

| キャラ名 | 死因 | 戦況 | 特徴的な要素 | 物語的意味 |

|---|---|---|---|---|

| 四ノ宮功 | 怪獣9号との至近距離戦闘による致命傷 | 孤立した最前線での総力戦 | 全戦力を振り絞った一撃 | 世代交代の象徴 |

| 四ノ宮ヒカリ | 怪獣6号との交戦による致命傷 | 部隊撤退中の時間稼ぎ | 単独での抑え込み | 動機と因縁の起点 |

| 長嶺カンジ | 怪獣9号の奇襲 | 市街地での突発的交戦 | 擬態化の素材化 | 日常破壊の象徴 |

| 穂高タカミチ | 怪獣9号の襲撃(直接描写なし) | 非戦闘領域 | 目撃証言のみ | 恐怖の常在化 |

| 怪獣10号 | 保科との近接戦闘での敗北 | 戦線中央での一騎打ち | 武器化可能な死骸 | 兵器転用の始まり |

| 怪獣11号 | 鳴海の精密射撃 | 市街地戦の終盤 | 特化戦術の勝利 | 戦術の多様性強化 |

| 怪獣12号 | 保科の近接戦で撃破 | 防衛ライン崩壊寸前 | 反応速度勝負 | 緊急時対応の進化 |

| 怪獣13号 | カフカ(怪獣8号)の直接討伐 | 侵攻阻止の最終局面 | 人外同士の衝突 | 8号の正当性の議論 |

| 怪獣14号 | 亜白ミナの長距離砲撃 | 都市防衛の最終段階 | 精密射撃による決着 | 都市防衛戦術の完成 |

| 怪獣9号 | カフカの全力攻撃 | 最終決戦 | 長期侵食の終焉 | 物語の時代転換 |

本文詳細解説(死因が語る戦場の真実)

『怪獣8号』における死因の描写は、単なる事実の提示ではなく戦場の性格を切り取るレンズのような役割を果たしている。 たとえば四ノ宮功の死は、単純な力負けではなく、限界まで戦い抜いた末の「選ばれた死」だ。防衛隊長官としての義務と、父親としての情の両方を抱えたまま、彼は最前線で命を燃やした。その一撃は、9号の進撃を一時的に止めただけでなく、後続の世代に「背中を押される感覚」を植え付けた。

四ノ宮ヒカリの死因は怪獣6号による直接的な攻撃だが、その背景はもっと深い。部隊が撤退するための時間を稼ぐため、彼女はあえて孤立し、圧倒的戦力差を前に立ち続けた。この行動は、戦術的には危険でありながら、彼女個人の信念と部隊への愛情の証だった。死は痛ましいが、その姿は後のキコルの戦闘スタイルにまで影響を与えている。

長嶺カンジと穂高タカミチの死因は、戦闘そのものよりも「怪獣9号の性質」を説明するための装置だ。カンジは擬態の素材にされ、タカミチは直接描写すら与えられずに命を奪われる。これらは、戦場外にも死が忍び寄る恐怖を演出し、読者に怪獣災害の範囲の広さと不可視性を実感させる。

怪獣10号の死因は、保科との死闘で力尽きるというシンプルなものだが、その後の展開──ナンバーズ化による兵器転用──によって、死骸が新たな戦力になるという倫理的ジレンマを提示する。ここで描かれるのは「死後の役割」の存在であり、生と死の境界が戦場では曖昧であるという事実だ。

怪獣11号〜14号の死因は、それぞれ討伐者の個性と戦術を強く反映している。鳴海の精密射撃は知能戦の勝利、保科の連撃は反応速度と持久力の証明、ミナの砲撃は都市防衛戦の集大成──どの死も単なる敵の排除ではなく、討伐者の物語を補強する。

そして物語の最終局面、怪獣9号の死因は「全ての蓄積の集約」だ。カフカが放った全力攻撃は、これまで積み重ねてきた戦術、犠牲、成長のすべてを背負った一撃だった。その瞬間、長期にわたる侵食の時代が終わりを告げる。だが、終わりの安堵の裏で、防衛隊は新たな時代における存在意義を模索することになる。

こうして死因を追っていくと、『怪獣8号』の戦場は単なる力のぶつかり合いではなく、個々の選択と背景が交錯する舞台であることがわかる。死は敗北ではなく、次の物語を開く鍵──その重みが、読む者の心に長く残るのだ。

6. 死亡シーンの印象的描写と演出手法

描写・演出別サマリー表

| キャラ名 | 描写の特徴 | 演出技法 | 読者への感情的効果 | 物語内の役割 |

|---|---|---|---|---|

| 四ノ宮功 | クローズアップと沈黙 | コマ割りの間延び・音の消失 | 時間が止まった感覚 | 世代交代の象徴化 |

| 四ノ宮ヒカリ | 回想と現在の交錯 | モノクロトーン・光の演出 | 哀惜と尊敬の混在 | 動機の根源提示 |

| 長嶺カンジ | 不意打ち・瞬間的死 | 省略描写・影の強調 | 不安感と無力感 | 脅威の性質を暗示 |

| 穂高タカミチ | 直接描写なし | 証言形式・間接的恐怖 | 想像による恐怖増幅 | 日常侵食の象徴 |

| 怪獣10号 | 一騎打ちの緊張感 | 動きの残像描写 | 決着のカタルシス | 兵器転用の伏線 |

| 怪獣11〜14号 | 討伐者の特技を強調 | 専用アングル・技名演出 | 能力の鮮明化 | 戦術的多様性の提示 |

| 怪獣9号 | 静と動の対比 | 爆発後の静寂 | 終焉の重みと余韻 | 物語の締めくくり |

本文詳細解説(演出が刻む“死”の余韻)

『怪獣8号』の死亡シーンは、単に命を奪う場面ではなく読者の心に“何を残すか”を計算し尽くした演出が施されている。 四ノ宮功の最期は、戦場の轟音がすっと消え、コマの間がゆっくりと広がる演出が印象的だ。まるで時間そのものが彼の死を見守っているかのようで、静寂が逆に戦場の緊張を倍増させる。そして、沈黙の中に差し込まれるキコルの表情──その瞬間、読者は「父から娘への物語の引き継ぎ」を確信する。

四ノ宮ヒカリの死亡描写は、現在と過去が溶け合うような構成で展開される。モノクロに近い淡いトーン、逆光のシルエット、微笑の余韻。それらが読者に「失われたはずの温もり」を錯覚させ、喪失感を何倍にも増幅する。 ヒカリがいなくなった世界は冷たい──その冷たさを、光の演出が鮮やかに際立たせる。

長嶺カンジの死は、ほとんど描かれない。その代わり、黒い影と突発的な視線の移動で「そこに何が起きたか」を察知させる。この省略は、読者の想像力をフル稼働させ、不意打ちの恐怖を鮮烈に残す。 一方で穂高タカミチは、描写すら与えられない“欠落”によって記憶に刻まれる。証言と余白による恐怖は、直接描写よりも深く脳裏に焼き付く。

怪獣10号の討伐は、緊張感を極限まで引き上げた一騎打ちとして描かれる。高速の斬撃と残像が紙面を駆け抜け、最後の一撃が決まった瞬間、張り詰めていた空気が一気に解放されるカタルシスが訪れる。この決着は、後の兵器転用という新たな展開への橋渡しにもなっている。

怪獣11〜14号の戦いでは、それぞれの討伐者の能力が舞台演出のように際立たせられる。鳴海の射撃はスコープ越しの視界と衝撃音で、ミナの砲撃は遠景からの巨大な光線で、保科の剣戟は連打の軌跡と衝撃波で──いずれも討伐者の個性を鮮明に読者へ焼き付ける。

そして物語のラスボス、怪獣9号の最期は爆発の轟音から一転、静寂に包まれる。煙が晴れ、瓦礫の中に広がる無音の景色。その静けさは、長い戦いの終焉を感じさせると同時に、もう二度と戻らないものがあることを教えてくれる。 『怪獣8号』の演出は、死をただの終わりではなく記憶として物語に残す装置なのだ。

7. 死亡がストーリーに与えた影響と変化

影響別サマリー表

| キャラ名 | 直接的影響 | 間接的影響 | 組織・人間関係の変化 | 長期的影響 |

|---|---|---|---|---|

| 四ノ宮功 | 防衛隊長官交代 | キコルの精神的成長 | 新司令部体制の確立 | 世代交代の加速 |

| 四ノ宮ヒカリ | キコルの戦う理由を形成 | 怪獣6号との因縁強化 | 家族内の価値観変化 | 物語全編の動機付け |

| 長嶺カンジ | 怪獣9号の擬態能力発覚 | 市街地防衛戦術の見直し | 日常空間の警戒強化 | 防衛線の常時緊張化 |

| 穂高タカミチ | 9号の活動範囲の広さを示す | 非戦闘員への警戒強化 | 市民避難計画の改訂 | 平時の安全神話崩壊 |

| 怪獣10号 | ナンバーズ兵器化 | 兵器運用の新基準確立 | 部隊編成の再構築 | 怪獣死骸利用の常態化 |

| 怪獣11〜14号 | 各討伐者の立ち位置強化 | 戦術の多様化促進 | 専門部隊の権限拡大 | 対上位個体戦の進化 |

| 怪獣9号 | 物語の終幕 | 新時代の防衛構想へ移行 | 全隊員の役割再定義 | 怪獣脅威構造の断絶 |

本文詳細解説(死が生み出す物語の連鎖)

『怪獣8号』の世界では、誰かの死は必ず次の変化の引き金となる。 四ノ宮功の死は、防衛隊の頂点に空席を生み出し、その穴を埋めるための人事と戦術が急速に組み替えられた。表面上は交代劇だが、実際には「次世代への責任のバトン」が渡された瞬間でもある。キコルの戦う姿勢が研ぎ澄まされたのも、この喪失の直後だった。

四ノ宮ヒカリの場合、その死は物語の出発点からずっと影響を与え続ける。直接的にはキコルの戦う理由を形づくり、間接的には怪獣6号との因縁を全編にわたって張り巡らせる。彼女が不在であること自体が、物語に緊張感を持続させる燃料になっている。

長嶺カンジと穂高タカミチの死は、怪獣9号の性質を際立たせた。カンジの擬態化は市街地戦術の再編を迫り、タカミチの描かれない死は日常の安全神話を完全に崩した。これによって防衛隊は戦場と日常の境界を取り払い、常時警戒態勢に近い運用へと移行することになる。

怪獣10号の死後、ナンバーズ兵器として再利用される流れは、怪獣死骸を戦力化する常態化の始まりだった。兵器運用の新基準が生まれ、部隊編成もその特性に合わせて組み替えられる。死骸が資源化されることで、戦闘の意味は「敵を倒す」から「次の戦力を確保する」にシフトしていく。

怪獣11〜14号の討伐は、それぞれ討伐者のポジションを強化し、専門部隊の役割を明確化した。これにより、防衛隊内の権限構造が変化し、戦術の多様化が促進された。特に鳴海やミナなどの専門性を持つ隊員の発言力は、戦後の防衛構想に直結している。

最終的に怪獣9号が倒されたことで、物語はひとつの時代を終える。しかしそれは同時に、新しい防衛構想の幕開けでもあった。全隊員の役割が再定義され、怪獣脅威の構造そのものが断絶する。死は物語を閉じるだけでなく、新しい章を開くための鍵でもあるのだ。

【アニメ『怪獣8号』第2期メインPV【意志の継承】篇】

8. ナンバーズ(識別怪獣兵器)と死亡キャラの関係性

ナンバーズ関連サマリー表

| 識別個体 | 元となった怪獣 | 由来となる死 | 主な使用者 | 物語上の役割 |

|---|---|---|---|---|

| No.1 | 怪獣1号 | 作中以前に討伐 | 不明(過去の隊員) | 初期型ナンバーズの象徴 |

| No.2 | 怪獣2号 | 作中以前に討伐 | 四ノ宮功(元使用者) | 隊長格専用武装の系譜 |

| No.4 | 怪獣4号 | 作中以前に討伐 | 不明 | 未詳の歴史を秘める兵器 |

| No.6 | 怪獣6号 | 四ノ宮ヒカリの殉職 | 不明(現在は未使用) | 悲劇と因縁を象徴する兵器 |

| No.10 | 怪獣10号 | 保科による討伐 | 保科(専用スーツ) | 戦力の質的強化と多様化 |

本文詳細解説(死から生まれる“力”の継承)

『怪獣8号』におけるナンバーズは、単なる武器ではなく死者の力と記憶を継ぐ装置だ。 怪獣の死骸を解析し、その能力を人間が扱える形に転用する──このプロセスは、単に技術の粋を集めた結果ではなく、物語的には「倒した存在との永続的な関係」を意味している。

例えばNo.2は、かつて四ノ宮功が使用していた。彼が怪獣2号の力を纏って戦っていたことは、彼自身が防衛隊長官としての象徴であると同時に、過去の討伐者の意思を現代に伝える架け橋でもあった。功が討たれた今、そのナンバーズは誰の手に渡るのか──という問いは、世代交代と物語の進行を重ね合わせる象徴的なモチーフだ。

四ノ宮ヒカリの殉職によって討伐された怪獣6号から生まれたNo.6は、今もなお使用者が明かされていない。これは単なる兵器の空席ではなく、「まだその力を託せる者が現れていない」という物語上の緊張を孕んでいる。未使用のまま存在するナンバーズは、まるでヒカリの未完の意志が戦場のどこかに漂っているかのようだ。

怪獣10号から生成されたNo.10は、これまでのナンバーズの歴史を変える存在だ。それまでの識別個体が過去の討伐から時間を置いて兵器化されていたのに対し、10号は討伐直後に保科専用スーツとして運用される。この迅速な転用は、防衛隊の戦術が「死骸の即時利用」へとシフトした証であり、戦力の循環速度を格段に高める。

こうして見ると、ナンバーズの系譜はそのまま物語の血脈図でもある。討たれた怪獣たちは、ただ消えるのではなく、その力を誰かに託し、次の戦場に姿を変えて現れる。 つまりナンバーズは、死を終わりにしないための物語的装置だと言える。 『怪獣8号』の戦場では、倒した敵もまた仲間となり、その力は次の命を守るために使われる──この循環構造こそが、シリーズ全体の骨格を支えている。

9. 今後死亡が予想されるキャラとその理由(考察)

予想キャラ別サマリー表

| キャラ名 | 予想される死亡要因 | 物語上の伏線 | 死亡による影響 | 生存の可能性 |

|---|---|---|---|---|

| 亜白ミナ | 怪獣9号残党との決戦 | 守る街と仲間への強い執着 | 防衛隊の士気と指揮体制に大打撃 | 低〜中(危険な前線任務継続) |

| 保科宗四郎 | 対上位個体戦の過酷な損耗 | No.10との共闘と限界描写 | 兵器運用の空白化 | 中(戦術的には代替者育成中) |

| 市川レノ | 身を挺した仲間救出 | カフカとの深い絆 | カフカの心理的崩壊リスク | 中〜高(若手枠として温存される可能性) |

| 鳴海弦 | 新型怪獣の解析中に遭遇戦 | 研究と戦闘を同時にこなす負担 | 上位識別個体対策の遅延 | 中(知識枠として生存の価値大) |

| カフカ(怪獣8号) | 最終決戦での自己犠牲 | 「人と怪獣の架け橋」という役割 | 物語のテーマを締めくくる象徴 | 低(物語終盤での退場が有力) |

本文詳細解説(未来の“死”が物語に及ぼす影響)

『怪獣8号』はこれまで、死を単なる終わりではなく物語を押し進める推進力として描いてきた。 ゆえに、今後の展開でも重要キャラの退場は十分に考えられる。予想される死は、読者にとって衝撃であると同時に、物語のテーマを深める役割を持つだろう。

まず亜白ミナは、現状の防衛隊において象徴的な存在だが、その象徴性ゆえに「守るために散る」という展開の可能性がある。ミナの死は、隊の士気を一時的に失わせると同時に、残された仲間を一段と強くする触媒にもなり得る。

保科宗四郎は、No.10との共闘によって常に限界ギリギリの戦闘を繰り返している。ナンバーズ兵器の使用は身体に負担をかけ、長期的には命を削る設定も示唆されているため、最前線での退場リスクは高い。

市川レノは、若手の中で特に仲間思いで自己犠牲の精神が強いキャラだ。カフカとの強い絆は、彼の死がカフカに甚大な心理的影響を与える可能性を孕んでいる。その影響は、カフカの戦い方や選択を大きく変えるきっかけになるだろう。

鳴海弦は知識と戦闘能力を兼ね備えた稀有な存在だが、研究の過程で新型怪獣に不意を突かれる可能性がある。彼が倒れれば、怪獣解析の速度と精度が低下し、防衛隊の対応力にも直結する。

そして、物語の中心人物であるカフカ(怪獣8号)は、最終的に自己犠牲によって人類と怪獣の対立を終わらせる展開が予想される。これは物語全体のテーマ「境界を越える」というモチーフを締めくくるにふさわしい結末であり、彼の死は物語を完全に完結させるカギとなるだろう。

これらの予想はあくまで考察に過ぎないが、『怪獣8号』における死は常に新たな章を開く扉であることを考えると、誰が退場しても物語は次のステージへと進み続けるだろう。

10. 本記事まとめ|『怪獣8号』の死と物語の呼吸

総括サマリー表

| 要素 | まとめポイント | 物語的意義 |

|---|---|---|

| 死亡キャラ一覧 | 人間・怪獣合わせて詳細な最期・死因を網羅 | 「誰が、いつ、なぜ倒れたか」を整理し、時系列で死の意味を把握 |

| 死因の背景 | 怪獣との直接戦闘/擬態・侵食/自己犠牲 | 死が生まれる場面の多様性を示し、物語の広がりを可視化 |

| 物語への影響 | 世代交代・戦術変化・心理的変容 | 死が次の展開やキャラ成長の契機となる構造を強調 |

| ナンバーズとの関係 | 怪獣の死骸が兵器化され、次の戦力に変換 | 死を終わらせず循環させる世界観の根幹 |

| 未来予想 | 主要キャラの退場候補とその理由を考察 | 緊張感と読者の感情投資を高める |

本文詳細解説(死は物語の終わりではなく、次の鼓動)

『怪獣8号』は、バトル漫画の中でも特に死の描き方に一貫した哲学を持つ作品だ。 それは「死をクライマックスで終わらせない」という姿勢。誰かの死は必ず別の誰かの行動に火をつけ、その火は物語全体を照らす。

四ノ宮功やヒカリのように、死が「動機の原点」となる例もあれば、長嶺カンジや穂高タカミチのように、静かに日常を侵食する恐怖の象徴となる例もある。怪獣10号や14号の討伐は、敵の死骸を次の力へ変換するという戦力循環の仕組みを描き、死と生の境界をあえて曖昧にしている。

さらに、ナンバーズの存在が示すのは「倒した敵が仲間になる」という逆説的な真理だ。死骸は単なる残骸ではなく、次の戦いを支えるリソースであり、そこに宿る記憶と能力が未来の戦士を守る。

記事全体で整理したように、死の場面ごとに異なる意味を持たせることで、『怪獣8号』は単なる戦闘の勝敗記録ではなく、「死を通じた物語の進化図」を描き出している。 この視点を持つことで、再読のたびに「あの死は、この展開のための種だったのか」という発見があるだろう。

そして、未来への予想──誰が次に退場するのか、どの死が物語を揺さぶるのか──は、読者の緊張感を持続させる燃料になる。予想が外れたとしても、その過程で積み重ねた「もしも」の想像は、読書体験をより濃くする。

結論として、『怪獣8号』の死はページの終わりではなく、物語の呼吸の一拍だ。倒れた者の想いは、必ず誰かの手に渡り、形を変えて生き続ける。その構造こそが、この作品をただの怪獣バトル譚ではなく、世代と意思のリレーとして成立させている。

- 『怪獣8号』に登場する主要死亡キャラを網羅的に整理

- 各キャラの最期の描写と死因、その瞬間の意味を深掘り

- 死亡が物語全体や他キャラの行動に与えた影響を分析

- 最新巻までの情報を反映し、時系列で把握できる一覧表を掲載

- 死亡シーンの裏に潜む伏線や演出意図を解説

- 「次に死ぬかもしれないキャラ」への考察と根拠

- 読後に残る“感情の余韻”を大切にしたファン目線の分析

【アニメ『怪獣8号』第2期メインPV【新たな脅威】篇】

コメント