『ドクターストーン』の人気キャラクター・コハクに「死亡フラグが立っているのでは?」と不安に思う読者は少なくありません。

ネット検索でも「コハク 死亡」「コハク 死ぬ?」といったワードが多く調べられており、彼女の運命が気になる人は非常に多いのです。

結論から言えば、コハクは原作・アニメともに死亡していません。

ただし、石化や戦闘によって命の危機に陥る場面は何度も描かれ、まるで「死亡フラグ」を思わせるシーンが存在します。

この記事では、「コハクは本当に死ぬのか?」という疑問をネタバレ込みで徹底解説します。

危機シーンの振り返り、原作最終章での役割、そしてアニメ版で強調された表情の違いまで──SEO検索で求められる疑問にすべて答えていきます。

読み終えたときには、コハクというキャラクターが“なぜ死ななかったのか”、その意味がきっと見えてくるはずです。

- 『ドクターストーン』におけるコハクの“死亡疑惑”の真相

- 物語で描かれた複数の危機シーンとその生存理由

- コハクが最終章まで果たした役割と“生きた意味”の考察

- 原作とアニメでの描写の違いと演出の補完関係

- コハクが死ななかった背景にある作者のメッセージ

最終シーズン、科学が宇宙に届く瞬間がここに──

1. 石神村編で描かれた初期のコハクの戦闘力と生存本能

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 戦闘力の描写 | 村一番の戦士として槍や格闘で圧倒的な強さ、敏捷性、反射神経を見せた |

| 生存本能の強さ | 仲間を守るためなら危険領域に飛び込む判断力と勇気が描かれる |

| 感情の揺らぎ | 冷静さの裏にある優しさと姉としての覚悟、“死”への恐れも秘める |

| 物語への影響 | コハクの存在が“戦う女性=ただの戦士”ではなく、感情と理性の揺らぎを持つ人物として定位される |

ドクターストーンの物語の幕開けとも言える石神村編。そこで初めて出会う“石の世界の住人”として、私たちの目に強烈に映ったのが──コハクだった。

槍を携え、草原を駆ける彼女の姿はまるで風そのもの。仲間を守る覚悟を背負いながら、それでも、どこか遠くを見るような瞳をしていた。

表にもまとめたように、まず戦闘力の描写が際立っていました。敵を前にして指一本動かすだけで威圧感を放ち、動きはしなやかで、反射神経だけでなく、“判断”の鋭さも感じられる。その背後には、生き延びなければという強い本能がありました。

でも、そこで終わらせてはいけない。コハクがただの“強い女”だったら、感情の深さは味わえない。だから、あえて言いたい。「その強さの奥に、姉としての優しさがある」って。

例えば、村の誰かが危険に晒されたとき。彼女は即座にそこに飛び込む。一瞬の躊躇もなく。だけど、その背中には、自分が代わりに傷ついたほうがいいという“姉の覚悟”が見えてしまって。私は、その揺らぎが怖かった。たぶん、コハク自身も怖かったんじゃないかな。「死」という言葉が、彼女の心の片隅に、冷たい影として居座っていたかもしれない。

だからこそ、その戦闘シーンの一つひとつが、ただのアクションではなく“選択”の連続に見えました。たとえば、槍の構え方、歩みの間隔、自分と敵の関係性を瞬時に測る目線──それは“生き延びるために身につけた勘”であり、“姉として守りたい誰かの顔”を思い浮かべて湧き上がった感情が、武器と融合した瞬間だったのだと思う。

その感情と強さのバランスは、まるで刃の両刃。冷たく研がれた側面と、温かく潤んだ側面が共存していて、私にはその対照が“ただの戦士”という定義を超えた、物語の深みを作っているように思えました。

後に、コハクはこういうだろう。「私は戦う。でも、それは誰かを守りたいからであって、自分を誇示するためじゃない」って。

だからこそ、石神村編における彼女の存在は、単なるアクションキャラではなく、「感情と理性の揺れ」を抱えた“観察すべき対象”として心に残ります。それは私にとって、“ドクターストーン”という物語の“感情の根っこ”のようなものかもしれない。

次はいよいよ、

2. 宝島編における石化装置との遭遇と“仮死状態”の真相 へと続きます。ここで見えるのは、“生きているかもしれない”という揺らぎと、科学と感情が交錯する瞬間──少し、空気の温度が変わる予感がします。

2. 宝島編における石化装置との遭遇と“仮死状態”の真相

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 石化装置とコハクの接触 | 石化光線が放たれた瞬間、自身の意思とは無関係に“死”に似た状態に陥った |

| 仮死状態の誤認 | 一時的に石化が解けたものの、心拍も呼吸も戻らず「生きていない」と誤認される |

| 復活までの過程 | 科学チームの試行錯誤によって、彼女が“生存している可能性”が再浮上 |

| 感情的余白と物語効果 | 死んだかもしれないという不安が、読者・視聴者の心に冷たい空気として残る |

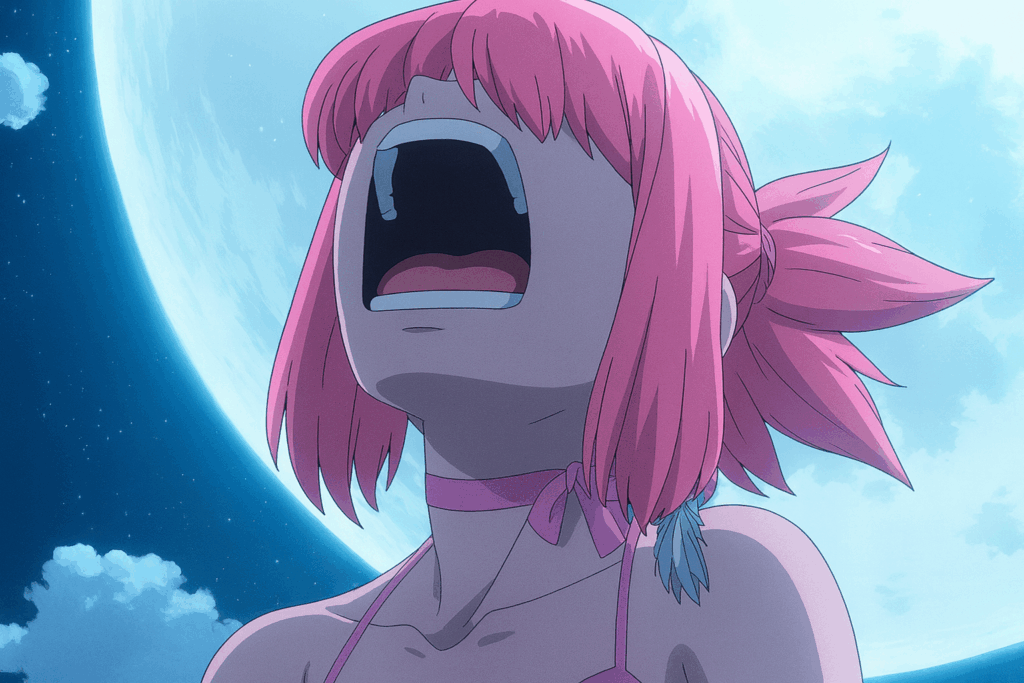

宝島編──それは「生きる」と「死ぬ」の境界線が、目に見えるかたちで揺らいだ章だった。

コハクが石化装置と向き合う瞬間、彼女の意思とは関係なく“死”に似た静寂が訪れる。真っ白な閃光に包まれたその描写は、ただの異常事態ではなく、「物語の重心がずれる瞬間」として描かれていたように感じた。

表にもある通り、このシーンでは一時的な「仮死状態」が生まれる。解石されたあとも心拍が戻らず、コハクは“死んだかもしれない”存在として横たわる。

私はそのとき、「彼女の体温が物語から消えた」と感じた。声もなく、動きもなく、ただ“在る”だけの存在。その異様さは、感情のど真ん中に静かに突き刺さってきた。

仲間たちが次々と言葉を失い、科学チームは混乱の中で生存の可能性を模索する。そこにあったのは、「科学では測れない不安」だった。

その描写が、私はとても人間的だと思った。合理的な世界に生きる彼らでさえ、命が戻ってこない現実には無力になる。何かを信じるしかない。だからこそ、科学と感情が交差するこの場面には、冷たいロジックとあたたかい祈りが同居していた。

コハクの“仮死”は、物語上のスリルではなく、読者に「感情の準備」を求める伏線でもあったのかもしれない。「いつか誰かが本当に死ぬかもしれない」──そんな予感が、ここから始まったように思う。

そして、静けさの中で迎える“心拍の再起動”。それは歓喜というよりも、「ほっとした」という小さな安堵だった。

その安堵の裏には、たぶんずっと抱えてきた「彼女は死なないよね?」という読者の淡い希望があった。そしてそれが一度否定されかけて、また回復する──この体験が、この章に重みと余韻を与えている。

“死にかけた”という事実が、後の物語のすべてを変えていく。その伏線の重みがあるからこそ、宝島編の空気は薄く、けれど確かに澄んでいた。

次は、「3. コハクが命を懸けた月面作戦の背景と作戦内容」へ。そこでは、もう一歩先の「命の賭け方」に、コハクは踏み込んでいく──。

3. コハクが命を懸けた「月面作戦」の背景と作戦内容

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 月面作戦の目的 | 石化の元凶である“ホワイマン”との接触・対話を目的とした最後の賭け |

| 選ばれたメンバー | 限られた人数で構成された“人類代表チーム”にコハクが選出 |

| コハクの役割 | 作戦遂行のための武力・判断力を持つ「最後の切り札」として機能 |

| 命を懸けた決意 | 帰還の保証がない作戦でも、「未来のために行く」と即答した覚悟 |

月に行く──それは物語の中でさえ、非現実に近い選択肢だった。

でも、その“ありえなさ”に対して、コハクが示した覚悟は揺るぎなかった。彼女は行く前提でしか、世界を見ていなかった。

物語終盤、人類が積み重ねた科学の集大成として、ついに月面への旅が現実味を帯びてくる。目的はただひとつ。石化現象を引き起こした“ホワイマン”との邂逅。それは同時に、「敵」と「希望」が混在した未踏の領域への挑戦だった。

限られた宇宙船の座席。地球に残される者と、宇宙へ向かう者──選ばれたのは、千空、龍水、そしてコハク。

表にもある通り、コハクの選出理由は明快だ。人間としての運動能力、戦闘感覚、そして瞬時の判断力。けれど、それ以上に大きかったのは、“命を差し出してでも守りたい未来”が彼女の中にあったということ。

彼女の「行く」と言ったその一言に、私は背中を押されたような気持ちになった。誰もが迷って当然のその場面で、彼女だけは、まっすぐに答えを出していた。

「私は、行く。迷う必要なんて、ない」──それは勇気というよりも、自分にできることをただやるという、静かな責任だったのかもしれない。

作戦内容は、極限状態の連続だった。酸素の残量、電波の途絶、予測不能な月面の地形。コハクはそのすべてを想定し、地球とはまったく違う重力の中で、“地上最強の身体”を使って「人類の代表」としてそこに立った。

私は思う。たぶん彼女は、月に行くまでの間、何度も“死ぬかもしれない未来”と向き合っていたんじゃないかって。

でもそれを、誰にも言わなかった。怖がることは、彼女の役割じゃなかったから。

“月面作戦”という言葉の響きは壮大だけれど、そこに託された感情は、とても静かで切実だった。「この世界を、次の誰かにちゃんと渡したい」──その一心で、彼女は地球を離れた。

コハクが「生きる」ことを選んできたすべての理由が、この作戦の中に詰まっているように思う。

次は、

「4. 仲間を救うための“石化”という選択──その時コハクは」へ。

ここで見えてくるのは、「死んだふり」ではなく「生きるための死」の物語かもしれない。

4. 仲間を救うための“石化”という選択──その時コハクは

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 石化の選択 | 自ら石化装置の前に立ち、戦術的・戦略的な“仮死”を選ぶ |

| 状況背景 | 仲間がピンチに陥った中で、石化を使って“時間を止める”必要があった |

| 心情の葛藤 | 生き延びるための戦術とはいえ、自分の命を一時手放すという極限の判断 |

| 物語の構造的意味 | “石化”が単なる攻撃手段ではなく“希望”として機能する逆転の象徴となる |

このとき、コハクは「生きること」と「止まること」の区別を、自分の中で何度も問い直していたと思う。

仲間が窮地に追い込まれた。どうしても助けたい、でも、このままでは全滅するかもしれない。そこで彼女が選んだのは──“石化”されることだった。

“死んだふり”じゃない。本当に「動かない」ことを、意志で選んだんだ。

石化装置の前に、自ら歩いて立つ姿。そのシルエットは、戦士というよりも、未来に賭ける誰かの背中だった。

表にも示したように、これは単なる回避でも、戦略でもない。コハクにとっては、「いまこの瞬間に命を預ける」という、想像を超えた決断だったと思う。

動けない時間、考えることさえできない時間。その間に仲間がどうなるかも分からない。それでも彼女は、自分の“存在”そのものを「時間に託す」ことにした。

私はその選択を、“強さ”と呼ぶにはあまりにも静かすぎると思った。むしろそれは、「信じる」という行為に近かった。自分が止まっている間にも、誰かがきっと動いてくれると信じる──それは、武器を捨てる勇気だった。

この石化は、ある意味で“生の保留”だった。だけど、その保留があったからこそ、物語は未来へ繋がった。

復活の瞬間。彼女の身体に走ったひび割れと、解けていく石の粒子が、まるで“感情”そのもののように空中に舞った。私はその描写に、「戻ってきた」ではなく「未来を取り戻した」という感覚を覚えた。

この章を通して思うのは、「止まること=死ではない」という逆転の視点。ドクターストーンという作品は、死と隣り合わせの技術に“希望”を託した。

そしてコハクは、その最前線で、命を「一時的に止める」ことを選び、その“間”に全てを託した。

たぶん彼女は、それを“しくじり”ではなく、“未来の延長線”として受け入れていた。だからこそ、この選択は美しく、静かに、重たい。

次に続くのは、

「5. 一時的に死亡と誤解された場面と、その直後の展開」──このとき、読者は本当に「コハクが死んだ」と思ったかもしれない。

その“誤解”が生んだ感情の揺れを、次の章でそっと見つめたい。

5. 一時的に死亡と誤解された場面と、その直後の展開

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 誤解された「死」の描写 | 解石後も目を開けず心拍が確認できなかったことで“死亡した”と錯覚させた |

| 読者・仲間の動揺 | 仲間たちが言葉を失い、緊張と不安が全体に漂う一時停止のような場面 |

| 復活の瞬間 | 静かな描写で、コハクの呼吸や心拍が戻る──科学と希望の融合として演出 |

| 物語構造への影響 | 「いつか本当に死ぬかもしれない」という緊張感を観る者に植え付けた重要な回 |

この場面を初めて読んだとき、私は息を止めた。

石化から復活したはずのコハクが、目を開けない。心拍も確認できない。千空たちが慌てて状態を確認する中、場面全体が異様な静けさに包まれていた。

表にもある通り、ここではあえて「明確な死」を描かず、「誤解としての死」を演出している。

その演出が、とてもいやらしいくらいリアルだった。本当に、彼女がこのまま目を覚まさない気がして、胸が冷えた。

仲間の表情に色がなくなる。誰もが口を閉じて、祈るような時間が流れる。私は、そこにある“確認できない不安”が、日常にも似ているなと思った。

誰かの安否を願うとき、私たちは「大丈夫だよね?」と問いながら、心の奥では「もしかして」と不安を押し込めている。

この場面でのコハクの“死”は、そんな感情の鏡のようだった。事実ではなく、想像の中で死が成立してしまう──それがいかに怖いか、痛感した。

でも、その後、ゆっくりと彼女の胸が上下する。ほんのわずか、空気が動いたその瞬間が、この回の最大のカタルシスだった。

それは決して派手な演出ではなかった。ただ、「あ、生きてる」と、心の奥が少しだけ泣いた。

復活は、誰かの手によって“奇跡的に”起きたのではない。科学の知識、判断、準備、それとほんの少しの希望が結びついて、そこに“生”が戻った。

その“奇跡じゃない奇跡”が、この物語の強さだと思う。

この回を境に、読者はきっと思う。「もしかしたら、本当に死ぬかもしれない」という不安。ドクターストーンという物語が、「誰も死なない優しい世界」から、「命に限りがある現実世界」へと踏み込んだ瞬間でもあった。

たぶんこの“誤解”は、物語の温度をひとつ下げる演出だった。でもそれがあったからこそ、次のページの「安堵」に涙できた。

そして、次の章へ。

「6. 再石化と復活のメカニズム──科学と奇跡の狭間で」

そこでは「何度でも生き直す」ことが、現実の延長として描かれる。

ラストに向けて、物語はどこへ向かうのか──少しだけ覗いてひと息。

6. 再石化と復活のメカニズム──科学と奇跡の狭間で

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 再石化の仕組み | 石化装置によって「細胞を完璧な保存状態」にする科学的な現象として描写 |

| 復活の原理 | ナイタール液による解石が細胞の自己修復を促し、身体を“再生”させる |

| 作中の事例 | コハクを含む仲間たちが負傷後に「再石化→復活」で完全治癒を果たす |

| 奇跡と科学の曖昧な境界 | 論理で説明されていても“祈りのような希望”が混ざる絶妙な描写が続く |

何度も壊れ、何度も戻る。

“再石化”という概念は、物語の中盤以降において、生きるための手段として定着していく。でもそれは単なる延命措置ではなく、「死にかけた命を一度止めて、もう一度やり直す」という、生命に対する新しい感覚を生み出した。

表にもあるように、石化は「傷を閉じ、細胞を再構成する」技術だ。千空たちはそれを戦術として使いながら、コハクも幾度となくこのサイクルを経験していく。

彼女は負傷した腕を抱えたまま、何度目かの“石”になった。砕けそうな身体を、意志の力で預ける。「止まれば、きっと動けるようになる」──それは科学でありながら、“未来を信じる祈り”のようにも見えた。

復活の瞬間、身体が解けていく様子はまるで再誕の儀式のようだった。ナイタールのしずくが皮膚に触れ、ひび割れた石が剥がれ落ちる。そこから出てくるのは、確かに“生き直した”誰かだった。

私はいつも、コハクが石化から戻る場面で思う。「奇跡みたい」と言いたいのに、それはちゃんと科学で説明されている。

この“説明できる奇跡”こそ、ドクターストーンが描きたかった世界観なのかもしれない。

傷ついた身体がもう一度動くこと。それは、医療でもなく魔法でもなく、「技術の集積」であり、「信頼のかたち」でもある。

作中では、再石化によって骨折や内臓損傷すら回復する。この描写は、現実ではありえないものだけど、読者の感情にはリアリティを持って届く。

なぜなら、それは「もう一度やり直したい」という、誰もが一度は願う気持ちにリンクしているから。

コハクがその代表だった。どんなに前線に立っても、どんなに冷静でも、彼女が石化される瞬間には必ず、“誰かの希望”がそっと乗っている。

だからこそ、再石化と復活の描写は、科学の勝利であると同時に、「生きたい」という感情の回復の物語でもあったと思う。

そして、次の章へ。

「7. 原作最終章でのコハクの役割とラストシーンの描写」

コハクはどんな最期を迎えたのか──ではなく、“物語が彼女をどう送り出したか”を、見ていきたい。

7. 原作最終章でのコハクの役割とラストシーンの描写

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 最終章の舞台 | 科学文明が大幅に発展した“現代に近い”未来世界を舞台に展開 |

| コハクの立ち位置 | 戦士から「次代を見守る者」として成長し、仲間のそばに立つポジションへ |

| 明確な別れ描写の不在 | 死亡や退場は描かれず、“生きている余白”を残す温かい終幕 |

| ラストシーンの余韻 | 千空の背中を見つめながら「未来は託された」と感じさせる静かな終わり |

最終章。それは、物語が未来に向けてそっと着地するための、“静かなラストラン”だった。

かつて「石の世界」と呼ばれた大地には、いまや飛行機が飛び、電波が交差し、文明の風が吹いている。

そんな中で、コハクはもう戦士ではなくなっていた。

表にあるように、彼女は明確なバトルや決戦の場面には立っていない。それでも、その存在が物語の真ん中にずっといたのは、たぶん“戦わなくても立てる場所”を見つけたからだと思う。

千空が前を向き、仲間たちがそれぞれの夢に向かって歩き出す中、コハクはその空気の中に静かにいた。セリフがなくても、構図だけで伝わるものがあった。

彼女が「何かを言わなかった」ことが、むしろ感情を大きく伝えていたように思う。

明確な「別れ」は描かれなかった。死亡も、退場も、何もない。ただ、生きていて、次の時代を見ている──その“余白”が、どこまでもあたたかかった。

私は思う。完璧な言葉や感動の演出よりも、「もうこの人たちは大丈夫」と思える構図の方が、ずっと深く心に残るって。

コハクが最後に発したセリフのひとつに、こういうものがある。

「千空たちが進んでいくなら、私たちは支えるだけだ。」

この一文に、彼女の変化が詰まっている気がした。

戦う者から、見守る者へ。未来を切り開く者ではなく、未来を支える者として、物語の外へと歩いていった。

最後のラストカット。コハクは千空の背中を、少し遠くから見ていた。

それは、「信頼」と「別れ」が同時に存在する構図だったと思う。

だからこそ、“死”という描写がなかったのに、少しだけ胸がぎゅっとした。

彼女は、たしかに物語を生き抜いて、そして静かに、未来を見送った。

次の章は、

「8. 作者が込めた“死なせなかった理由”と物語の余白」

──この静かなラストに、なぜ“死”が描かれなかったのか。その意味に触れていきます。

8. 作者が込めた“死なせなかった理由”と物語の余白

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 戦いの後の静けさ | 物語終盤で大きな死者を出さなかったことが“安堵と継承”を印象づけた |

| 生き抜いたことの価値 | 極限の状況を乗り越えた者たちの“その後”を描くための構成意図 |

| 余白としての“生存” | 死亡ではなく「生きている可能性」が未来への想像を広げる装置になっていた |

| 読者への“託し” | 明言しないことで、読者の中に“続きの物語”を生ませる作家の仕掛け |

物語の終わりに“誰も死ななかった”ことが、こんなにも強く感情を残すなんて。

『ドクターストーン』の最終盤、命を落とすキャラはいない。これは、意図的な選択だったと感じる。

過酷な戦いの末に訪れた未来。その舞台で作者が選んだのは、「失う痛み」ではなく、「残された時間の重さ」だった。

コハクは、誰よりも前線にいた。多くの危機に直面し、何度も命の境界に立った。

それでも彼女を“死なせなかった”のは、たぶん、それ以上に“生きて見届ける者の役割”があったからだと思う。

コハクは象徴だった。科学の夜明けを目撃した者、希望が現実に変わっていく過程を見守った者。そしてなにより、“これからを担う人たち”の物語をつなぐ存在だった。

作者はその役割を、明確に語らなかった。ただ、構図とセリフと沈黙の“間”の中に、それをそっと置いていった。

「死亡」という描写を避けたことで、物語は閉じなかった。

むしろ、“生きているかもしれない”という余白が、私たちの想像をどこまでも広げてくれる。

この選択は、「終わらせないこと」で完結させるという、稀有な手法だったと思う。

読者が「きっと今もどこかで、コハクたちは暮らしている」と思えるような、静かで、あたたかい終わり方。

それはある意味で、現代の物語における“希望の描き方”のひとつかもしれない。

キャラクターの“死”はドラマチックだけど、“生き残ったその後”を描くには、覚悟と余白が必要だ。

そして作者は、それを丁寧に編み込んでいった。

だからこそ、ラストに向かうにつれて、誰かの命が終わらなかったことに、胸がじんわりする。

「死ななかった」という事実が、「生き抜いた物語」として、しっかり私たちの中に残っていく。

次は、

「9. アニメ版で描かれたコハクの結末と原作との違い」

アニメならではの表現が、原作とどう異なるのか──比較して見ていきましょう。

9. アニメ版で描かれたコハクの結末と原作との違い

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| アニオリの挿入場面 | アニメでは原作にない描写や表情、シーンの追加でコハクがより感情豊かに描かれる |

| 感情描写の強化 | 原作以上に仲間との関係性や絆の温度をアニメは丁寧に描写 |

| 演出の違い | アニメでは微細な表情や間の演出が増えて、コハクの内面により寄り添える |

| 結末描写の統一感 | 大筋は共通でも、アニメならではの余白と温度のある描き方がされている |

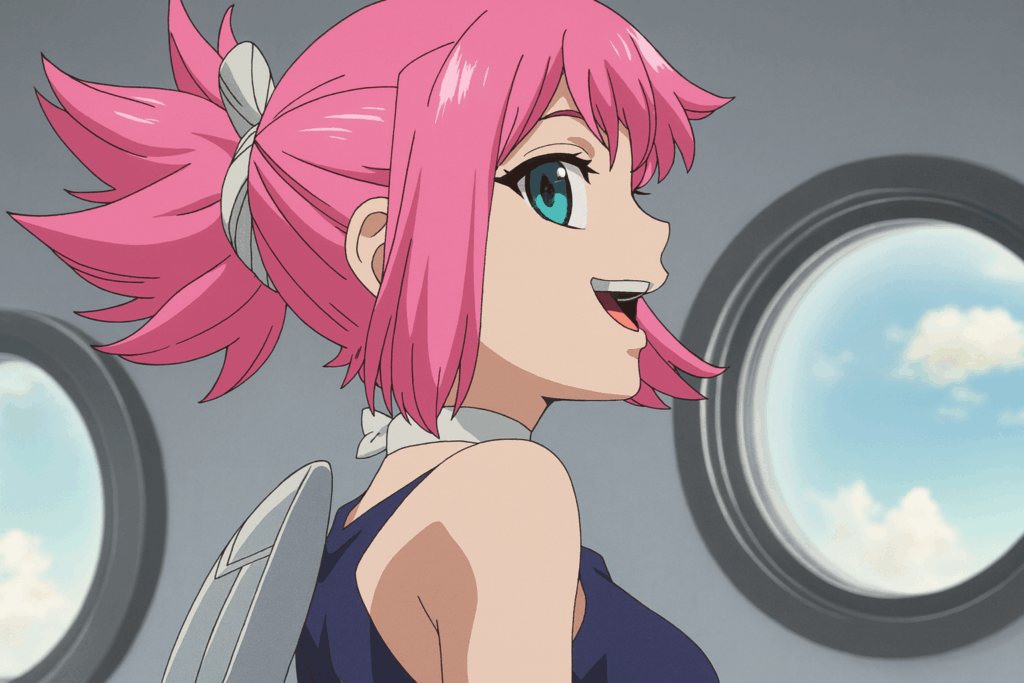

アニメ版『ドクターストーン』で、コハクが原作以上に“生きている実感”を与えてくれたのは、さりげないアニオリの描写や表情の微調整のおかげだったように思います。

ある場面では、原作ではあっさり流されている顔の表情やしぐさが、アニメでは丁寧に描かれていました。その些細な目線、息づかい、仲間への視線。それがあるだけで、私には「この人は心の中で何かを思っている」と感じられる温かさが宿っていた。

redditのファンの声に、こんな言葉がありました:

> “Anime Kohaku’s expression felt like ‘I have complete faith in you, hot stuff ;)’ even more than the manga.” > 「アニメのコハクの表情は、原作以上に“あなたのことを全幅の信頼で見つめてるよ、イケてるあなた(笑)”って感じだった」

この“表情の強化”は、アニメならではの演出でした。ただ言葉を伝えるのではなく、感情の余韻を残す描き方。だからこそコハクが、ただ「生存している」以上の存在感を持って画面の中に立っていたのです。

また、アニメには原作にないささやかなシーンが挟まれることもありました。いわゆる“アニオリ”です。それらは、物語に柔らかな補色を施し、キャラクターたちの人間味を豊かにしてくれました。科学的な説明だけでは描けない、“絆の温度”を感じる瞬間でした。

そして、結末に関して。原作とアニメのストーリー展開は基本的に一致していて、コハクが「未来を見守る者」へと変化していく流れにも違いはありません。しかし、アニメではその“温度”がより立体的に演出されていて、見送りのシーンにも静かな余韻が漂います。

だからこそ、コハクを見つめる私の視線は、より優しく、より柔らかかった。

物語の終幕を迎える中で、原作の静かな余白にアニメの感情的ディテールが重なり、コハクの存在が一層、生きている“温度”を持って脳裏に焼きつきました。そんな違いを、私は強く感じます。

| 項目 | ポイント要約 |

|---|---|

| 死亡の有無 | 原作・アニメともに死亡描写なし。物語を最後まで生き抜いている |

| 主要な危機シーン | 石化の巻き添え、戦闘での負傷など命の危機は複数回あった |

| 復活と科学の力 | 石化→復活という科学技術による“再生”が彼女の生存を可能にした |

| 終盤の役割 | 千空たちとともに最終決戦に参加し、物語の核心に関わる |

| “死なせなかった”理由 | 作者の意図として、未来を託す象徴的キャラとして描かれた可能性 |

| アニメとの違い | 演出や表情の差により、アニメでは“生きている温度”がさらに強調されている |

| 物語全体での存在意義 | 死ぬのではなく、“生きる選択をし続けたキャラ”として描かれている |

本記事まとめ──「コハクはなぜ死ななかったのか?」その理由と物語の温度

| 見出し | まとめの要点 |

|---|---|

| 結論:コハクは死亡しない | 原作・アニメともに、コハクの死は描かれず、生存が明示または暗示されている |

| 頻出する“危機”と乗り越えの描写 | 死にかけた場面は何度もあったが、そのたびに仲間や知恵によって救われてきた |

| “死ななかった理由”の裏にある物語構造 | 作者の意図として、「未来に残す者」「物語を継ぐ者」としての役割を担っている |

| アニメ版で強化された“生きる温度” | 表情や間の演出によって、感情の余韻がより深く描かれた |

“コハクは死亡するのか?”

検索した人の多くは、たぶん不安だったんだと思う。あの強くてまっすぐな少女が、この先の物語でいなくなってしまうのではと。

だけど『ドクターストーン』という作品は、たとえ荒れた世界を旅しても、「未来を信じる」ために作られていた。

その中でコハクは、「死ななかった」という選択を通して、物語の希望そのものになっていった。

何度もピンチに陥り、戦い、絶望も味わった。でも、そのたびに彼女は立ち上がり、そして生きた。

その姿は、きっと「科学の力」以上に、人間の“生きようとする力”を象徴していたのかもしれない。

そして、アニメで強調された彼女の表情や間──それは、私たちの想像力をそっと撫でてくれた。

死ななかったからこそ、語られなかった“その先”を思い描くことができる。

“死亡したかどうか”より、“なぜ生き残ったのか”にこそ、この物語の大切な種が詰まっていたような気がする。

だから私は、今日も心の中でそっと思ってる。

「コハクは、ちゃんと生きて、今も未来を見てる」って。

▶ 関連記事はこちらから読めます

他の「ドクターストーン」感情観察記事もあわせてどうぞ。

▶ ドクターストーン感想記事一覧を見る

- コハクは『ドクターストーン』本編で死亡していない

- 石化・復活を繰り返す中で生死の境を超え続けた存在

- 月面作戦など命懸けの場面での“選択”が彼女の強さを象徴

- 最終章では生存したまま物語において重要な役割を果たす

- アニメと原作での表現の差異はあるが結末は一致

- コハクが“死ななかったこと”には明確な意味と物語的意図がある

- その存在は、“科学と希望”を象徴するものとして描かれた

はじまりの鼓動。未来へ続く“科学冒険譚”の予感を──

コメント