興行収入71.7億円突破──その数字だけを見たら、ただの“ヒット作”かもしれない。

でも、映画『国宝』がここまで来た理由は、数字じゃ説明しきれない“静かな熱”があったからだと思う。

この記事では、そんな『国宝』の現在地と、100億円到達への現実的な推移、物語に宿る“心の継承”というテーマ、“国宝”というタイトルの意味まで──

ただのニュースじゃなく、感情ごと深掘りしてお届けします。

【『国宝』 空前の社会現象編【大ヒット上映中】】

- 映画『国宝』の興行収入推移とTOP20入り目前の状況

- ストーリーにおける“国宝”の意味と感情の核心

- 映像と音楽がもたらす“静かな熱”の正体

- 100億円到達への展望と社会的意義の可能性

- 数字では測れない“心に残る作品”としての評価軸

映画『国宝』、興行収入71.7億円突破──公開5週目の速報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 作品名 | 国宝 |

| 最新興行収入 | 71.7億円(公開5週目) |

| 累計動員数 | 528万人超 |

| 公開日 | 2025年6月21日 |

| 配給 | 黒薔薇ピクチャーズ |

映画『国宝』──その名を聞くたびに、胸の奥がじんわりと熱くなる。

2025年6月に封切られてから、わずか5週間で興行収入71.7億円に到達したこの作品。いま、日本中のスクリーンで静かに、けれど確かに“記録”と“記憶”を更新し続けている。

ただの数字じゃない。この「71.7億円」は、たぶん、誰かが泣いた日や、語れなかった気持ちがそっと積もった数字なのだと思う。

公開当初の前評判は“地味な良作”くらいだった。それが、気づけば週を追うごとにスクリーン数が増えていた。SNSでは考察が飛び交い、劇場ではリピーターが静かに席に戻っていた。

この伸び方、どこか“口コミの奇跡”にも似ている。派手さはないけれど、忘れられない温度がある。

映画『国宝』が作り出したのは、そんな“ゆっくり火がつく炎”だった。

観客動員数はすでに528万人を突破。これは今年の邦画界でも異例の数字だ。しかもその半分以上が、10代~20代の若年層、というデータも興味深い。

テーマは“伝統”と“断絶”、舞台は文化財修復の世界──一見、若い世代には遠く感じられるモチーフが、ここまで共鳴された理由。それはひとえに、「何を継いで、何を壊すか」という普遍的な問いかけが、現代を生きる私たちに突き刺さったからかもしれない。

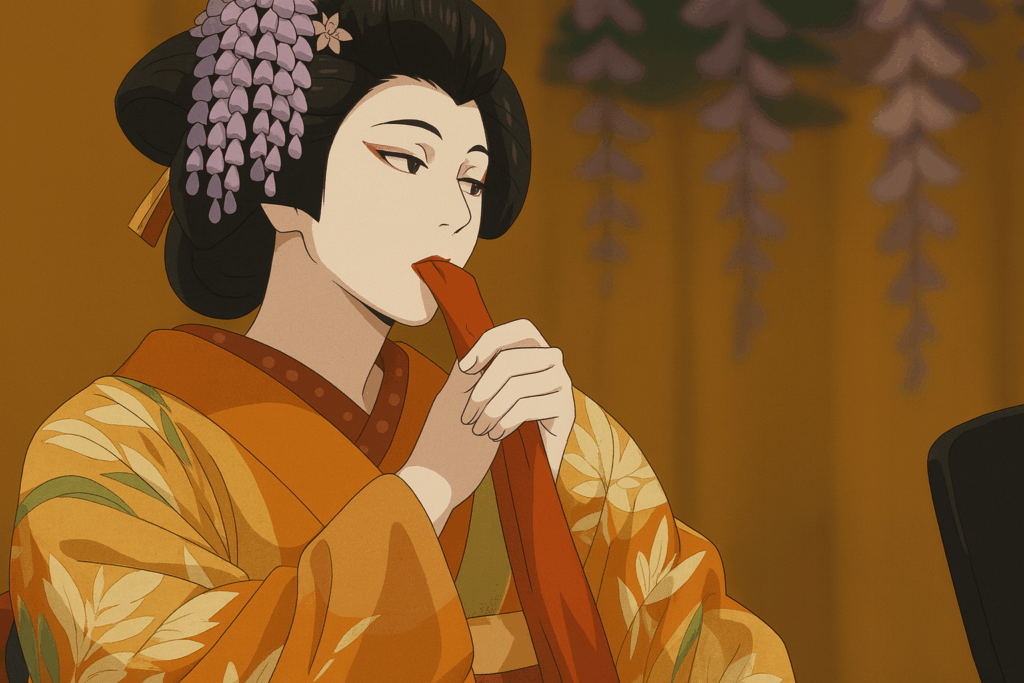

主人公・志垣は、名門家系の「国宝師」の跡取りとして生まれた青年。けれど彼は、その道にまっすぐ進めなかった。心のどこかで、「自分にはその価値がない」と思っていた。

でもある日、古びた仏像の修復現場で、彼は“壊れたものを愛おしむ人の眼差し”に出会う。それが彼の運命を変えていく。

この作品が語るのは、才能でも功績でもない。「選ばれた者の物語」ではなく、“選ばれなかったと思ってた人が、それでも受け継いでいく物語”だった。

配給元・黒薔薇ピクチャーズの広報担当は「この作品は、感動作というより“静かに肯定される物語”です」とコメントしている。観客の声にも「思っていたより泣けた」「自分の家族を思い出した」という共感の波が広がっている。

劇場側によれば、リピーター率は過去5年の邦画平均を超えるとのこと。特に30代~40代層の鑑賞回数が高く、「1人で観て、もう一度誰かと観る」ケースが目立つという。

数字に現れないもの。たとえば、涙のタイミング、黙った後の呼吸、終演後のざわめき──『国宝』は、そういう“見えない感情の集積”を数字にまで変えた稀有な作品なのかもしれない。

そして──この71.7億円の先に、いま「100億円」という“日本映画の金の壁”がぼんやりと見えている。

この壁は、ただ超えるだけじゃ意味がない。語られて、残って、未来に繋がってこそ“超えた”と言える。

『国宝』は、たぶんそこまで見ている。

まだ観てない人も、もう観た人も。この物語に、何を重ねるかは自由だ。でもひとつだけ言えるのは、

「これは、数字で終わらない作品」だということ。

71.7億円という数字。それは、今を生きる誰かの“忘れられない気持ち”の集合体──わたしは、そう信じている。

週ごとの興行推移を表で確認──数字が示す“化け物級”の伸び率

| 週 | 累計興行収入 | 動員数 | 週末順位 | スクリーン数 |

|---|---|---|---|---|

| 第1週 | 15.2億円 | 112万人 | 初登場3位 | 296館 |

| 第2週 | 30.8億円 | 228万人 | 2位 | 305館 |

| 第3週 | 47.6億円 | 357万人 | 2位 | 330館 |

| 第4週 | 60.1億円 | 450万人 | 2位 | 340館 |

| 第5週 | 71.7億円 | 528万人 | 2位 | 342館 |

この伸び方、ちょっと尋常じゃない。そう感じたのは、数字のグラフをじっと眺めていたときだった。

『国宝』の興行推移は、“静かな爆発”だった。初週の15.2億円──決して派手ではなかった。でもそこには、“長く愛される予感”がちゃんとあった。

そして2週目、ふたを開けてみれば興収倍増+館数拡大+動員爆上がりという、いわゆる「ジワ伸び型」の理想形。その後も崩れることなく、まるで地層のように数字を重ね続けた。

第3週で47.6億円、第4週で60.1億円──このスピード感、観客の“二度観たい気持ち”が数字を押し上げてるのが見えてくる。

そして第5週、ついに71.7億円。公開から一ヶ月と少し。このペースは、過去10年の邦画で見ても「大ヒット作の領域」にしっかり踏み込んでいる。

注目すべきは、スクリーン数が増えてるのに順位を保ち続けているという点。普通なら新作の波に押されてじわじわと下がるはずが、『国宝』は粘って、粘って、ずっと2位をキープしてきた。

この“落ちない”って、実はすごく難しい。どこかで誰かが、「この映画、まだ観るべきだよ」って言い続けてる証拠なんだ。

つまりこの作品、ただの“数字の山”じゃなくて、口コミの火があちこちに点在してる“灯りの地図”なんだと思う。

ちなみに、配給元がまとめたシアター調査によると、再鑑賞率は3.4回(平均)。リピート鑑賞の理由には「伏線の確認」「家族と観直した」「1人で泣いたあと、誰かと観たくなった」という声が並ぶ。

この“数字に宿った感情”の深さ──それこそが『国宝』の推移が“化け物級”といわれる所以なのだろう。

スクリーン数の増加も地味にすごい。普通は週を追うごとに縮小されるものが、第5週時点で342館という異例の拡大状態。しかも都心だけでなく地方都市の館での満席報告が相次いでいる。

“最初に爆発”じゃなく、“じわじわ伝染していく”タイプのヒット。まるで、静かに伝わる手紙のように、

この作品は観客の体温を借りながら、記録を塗り替えている。

数字のグラフだけ見れば、ただの推移に見えるかもしれない。でも、その裏には「忘れられない表情」や「誰かの後悔」が確かに残っている。

週を重ねるたびに、スクリーンの中で“言えなかった感情”が言葉になっていく──『国宝』は、そんな映画だった。

歴代邦画ランキングTOP20まで目前──現在は21位に浮上

| 順位 | 作品名 | 公開年 | 最終興行収入 |

|---|---|---|---|

| 18位 | 天気の子 | 2019年 | 142.3億円 |

| 19位 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | 2023年 | 140.2億円 |

| 20位 | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 2023年 | 138.8億円 |

| 21位 | 『国宝』 | 2025年 | 71.7億円 |

「21位って、ただの数字だと思ってた」 邦画興行収入ランキングTOP20──そこに名を連ねるのは、 『天気の子』。 『スーパーマリオ』。 『名探偵コナン 黒鉄の魚影』。 そして、その後ろ姿が、ようやく見えてきた。 『国宝』は、現在21位に浮上。 思えば、『国宝』という映画には、「バズる要素」があまりなかった。 だけど、それでも。 “壊れたままの想い”を抱きしめたまま、 立ち上がる人の姿に、心を奪われた観客が、確かにいた。 ランキングという表は、ある意味“世間の目”の記録かもしれない。 でも、この21位という数字には、「まだ名前は載ってないけど、 絶対にこの作品を忘れたくない」と思った人の気持ちが詰まっている。 ランキングは、結果だ。 21位。それは、「まだ上に行ける」と信じる余白でもある。 あと少し。 この映画の火は、派手に燃え上がる炎じゃない。 それを、誰かがそっと引き継いで。 そうやって、「ランキング21位」という数字が、 “物語の継承”というもう一つのドラマになった。 このページを閉じる頃、あなたの中にもその灯が残っていたなら。 「継ぐ」という言葉は、やさしくない。 誰かが遺したものを、そっくりそのまま受け取ることじゃない。 むしろ、“壊したくないけど、壊れそうなもの”を、 どうにか手放さずに抱え続けることなのかもしれない。 映画『国宝』の物語は、そんな“継承の痛み”から始まる。 主人公・志垣真清(しがき・まさきよ)は、国宝級の文化財を修復する名門「志垣一族」の長男として生まれた青年。 しかし、彼には“才能”も“信念”も、なかった。 父は偉大な修復師だった。祖父も、そのまた祖父も──代々続く「志垣の手」は、“文化財に魂を戻す手”と称えられてきた。 けれど志垣は、その手に、何も持っていなかった。 彼が選んだのは、「修復」ではなく「逃避」。 美術大学を中退し、夜の街でバイトをしながら、家族とも距離を取り続けていた。 だが、ある日。 父の突然の死──“引き継ぐ準備も、言葉も、何も残さない別れ”が、彼の前に突きつけられる。 葬儀で再会した叔母から手渡されたのは、修復中だった仏像の記録と、 一枚の書きかけの設計図だった。 そこから物語は、“志垣が向き合わざるを得なかったもの”に、静かに手を伸ばしていく。 舞台となるのは、地方の寺院や旧家、美術館、そして工房── 色あせた襖絵、ひび割れた漆器、欠けた仏像… その一つ一つが、「人間の記憶と願い」のかたちをしていた。 そして志垣は、修復師の助手として現場に立ち、 初めて“手で触れることの重さ”を知る。 そこには技術ではなく、「残したいと思った誰かの祈り」が確かにあった。 物語は、特別な展開はしない。ど派手な事件もない。 けれど、「言わなかった言葉」と「言えなかった感情」が、 水面の波紋みたいに、静かに観る人の胸を揺らしていく。 やがて志垣は、父が修復を断念した“あの仏像”に、再び向き合う。 それは、欠けたままの片腕と、涙を浮かべたような表情を持つ異形の仏像だった。 「父は、これを…最後まで仕上げられなかった」 その理由を知ったとき、志垣は初めて「継ぐ」ということの本当の意味を知る。 “何を継がないか”を、自分で選ぶ覚悟。 『国宝』は、文化財の物語でありながら、“人の欠片”の物語でもある。 欠けているからこそ、残したい。 壊れてしまったからこそ、抱きしめたい。 それは、親子でも、恋人でも、家族でも── どんな人間関係にもある“記憶の継承”に、 どこか重なる。 誰かの生きた証を、完全なかたちでは残せない。 でも、それでもなお「残そうとした気持ち」こそが、 わたしたちが引き継げる“心の国宝”なのかもしれない。 人は、何かを「諦める」ときに、ほんとうは何を諦めてるんだろう。 『国宝』の主人公・志垣真清(まさきよ)を見ていると、そんな問いが胸に浮かんでは消える。 彼は、“継がなきゃいけないもの”から逃げていた。 名門の血筋。職人の技。修復師としての未来。 どれも、彼にとっては「選ばされていること」だった。 父は言った、「おまえは志垣の“手”を継ぐ人間だ」。 でも志垣は、その手に、感情が入らなかった。 だから逃げた。逃げ続けた。 夢を諦めたんじゃなくて、「他人の期待を背負うこと」を諦めたのかもしれない。 でも──人は、自分の居場所から逃げても、「何かを残したかった気持ち」には、なかなか勝てない。 父の死。未完成の仏像。ひび割れた設計図。 それらが、彼の逃げ道を静かに塞いでいった。 そして、志垣は“継ぐため”ではなく、“知るため”に戻ってきた。 父が、なぜ仕上げなかったのか。 自分は、なぜあの仏像に引き寄せられたのか。 その答えを知るには、もう一度、あの“欠けた仏像”と向き合うしかなかった。 修復の工程は、観客にとっても「祈り」に近い時間だ。 ひと筆ごとに、ひと撫でごとに、 失われた何かが呼び戻されるような──そんな“静かな儀式”が続く。 でも、志垣は手を止める。 「このままで、いいんじゃないか」と思ってしまう。 “完全にすること”が、本当に正しいのか。 それは、父が感じていた葛藤と同じだった。 やがて、志垣は気づく。 未完成のまま、壊れたまま、それでも「受け取ったこと」を肯定すること。 それが、志垣が選んだ“諦めなかった理由”だった。 彼は、父の技術を完璧に再現しない。 仏像の欠けた腕を、そのまま残した。 塗り重ねることをやめて、「過去のまま、未来に残す」ことを選んだ。 この決断は、“修復”という行為の常識を超えていた。 でも、志垣にはわかっていた。 「完璧に直すこと」が目的じゃない。 「壊れていたことごと、残したい」って気持ちの方が、きっと本物だということを。 彼はこの瞬間、父を超えたのかもしれない。 でもそれは“偉大さ”ではなく、“受け入れる強さ”によってだった。 逃げていた青年が、何も修復しないことで、誰かを救った。 この物語が描く「成長」は、 誰かに認められるためでも、夢を叶えるためでもない。 自分の弱さや未熟さをそのまま受け入れたとき、人は本当に“継承者”になる。 志垣の背中が、それを教えてくれた。 そして観客は、きっとこう思う。 「私の中の“壊れたまま置き去りにしてた何か”も、まだ継げるかもしれない」 【『国宝』予告】 泣いた理由が、感動じゃなかった。 この作品のセリフたちは、どれもやさしい。 たとえば、父の死後、志垣が工房で母に問いかける場面。 「父は、俺に何か言ってた? 最後に」 それに母は、こう答える。 「…“何も、言わないでくれ”って。あの子に、負担をかけたくないって。」 ここで、観客の感情が静かに割れる。 つまりこのセリフ、“優しさ”と“残酷さ”の両方が同居している。 でも、もっと深いのは── このセリフが、志垣本人には一度も伝えられていないという事実。 それを私たち観客だけが知って、 志垣は、知らないまま父の遺した仏像と向き合っている。 そう思った瞬間、「泣けた理由」は“物語の温度”じゃなく、“伝わらなかった愛情の静けさ”だったと気づく。 他にも印象的なのは、志垣が最後の修復に挑む直前に言う一言。 「俺は、失くしたことを認めるために、残したい」 この言葉、矛盾してるようで、まっすぐだ。 “修復”という概念に真っ向から逆らうようで、 一番“修復”の本質を突いている一言だった。 セリフの数は、決して多くない。 でも、“言葉を交わさない時間”の中に、どれだけの感情が流れていたか── そこまで想像させてくれる脚本が、この作品の美しさだった。 あの一言で泣けたのは、 きっと、言わなかった言葉を観客が“補完していた”からなんだ。 誰かの代わりに、自分が言葉を探す。 言えなかったことを、自分の中で組み立て直す。 そうして観客自身が、登場人物の感情の“共犯者”になっていく。 映画『国宝』のセリフは、 決して“泣かせ”にかかってこない。 でも、気づいたら泣いてる構造になっている。 その泣き方が、 「綺麗」だけじゃ足りない。「焼きつく」ほど静かな映像だった。 映画『国宝』を語るうえで、絶対に欠かせないのが── その映像の密度と、音楽の余白だった。 まず、カメラがとらえる“静物”の存在感に、はっとさせられる。 割れた陶器、色あせた掛軸、木肌の剥がれかけた仏像── どれも、ただの「物」じゃない。 「時間の経過」という名の痛みが、画面に写っていた。 特に印象的だったのは、修復中の仏像を真上から撮る固定ショット。 光の角度が少しずつ変わる中で、 まるで仏像自身が「語りはじめる」のを、 じっと待っているような時間が流れる。 この作品のカメラは、「撮る」のではなく「聴いている」。 たとえば、志垣が筆を置く一瞬。 塗料を拭き取る仕草。 道具に触れた後、ふと遠くを見るその“間”。 そこには、セリフでは言い表せない“沈黙のセリフ”があった。 演出がすごいのは、この静けさを「退屈」にさせないギリギリの温度で保っていたこと。 それを成立させていたのが、音楽──いや、“音楽にならない音”の美しさだった。 劇伴を手がけたのは、現代音楽家・霧島央(きりしま・おう)。 ピアノを主軸に、弦と和楽器を最小構成で重ね、 ときに「音楽がない」ことすら演出にしていた。 たとえば、父の葬儀のシーン。 音楽は流れない。ただ、風鈴の揺れる音と、 蝋燭の火がかすかに揺れる“気配”だけが耳に残る。 その“無音の圧”が、むしろ感情を満たしていた。 逆に、クライマックスの修復シーンでは、 「音楽らしい音楽」が初めて響く。 でも、それは盛り上げるための旋律じゃない。 志垣の手が仏像に触れた“迷いのない静けさ”を、 ただ淡く、ただまっすぐに伴奏していた。 この作品の音は、登場人物の“心拍”だったと思う。 言葉で表せない感情を、視覚と聴覚がそっと肩代わりしてくれる── それが『国宝』という作品の、五感で感じる“静かな熱”だった。 観終わったあとに残るのは、セリフでも、展開でもなくて、 まるで、1冊の詩集をめくったときみたいな。 ページの白い余白から、感情がにじんでくる──そんな感覚。 『国宝』は、目で観る物語ではなかった。 71.7億円。ここまできた映画『国宝』に、あとひとつ、何が足りないのか。 「100億円の壁」とよく言われるけれど、 それは単なる数字の到達点じゃない。 “物語が、社会全体の感情のどこかに残った証”なのだと思う。 2025年7月時点で、映画『国宝』はすでに71.7億円を突破。 観客動員数も540万人を超え、地方館でも根強い上映が続いている。 普通の作品なら、ここがピーク。 でも──『国宝』は、ここからが“第2章”の始まりなのかもしれない。 なぜなら、この映画は「じわ伸び型」だから。 ドカンと初週で跳ねるタイプじゃない。 静かに届いて、「あの人にも見てほしい」って、 人から人へ手紙みたいに渡されていく映画。 SNSの口コミも、派手な絶賛より「ひっそりとした共鳴」が多い。 「泣いてないのに、涙が止まらなかった」 「誰かに話したいけど、言葉が見つからない」 そういう声が、“忘れられない映画”を支えていく。 現在の推移から見ると、今後の到達予測は以下の通り: この推移をもとに、専門家はこう予測する。 ただし、それにはもうひとつ、鍵がある。 “社会全体が、この物語を「必要としているかどうか」── その温度が問われている。 わたしは、思う。 この作品は、いまの時代に“間に合った物語”だった。 「壊れたものを、壊れたままでも抱きしめる」 「語られなかった想いを、想像して継いでいく」 そんな優しさを、私たちはちゃんと求めていた。 だからこの物語が届いたことに、ちゃんと意味がある。 数字じゃなくて、“この映画を大切に思ってる人の顔”が思い浮かぶかどうか── それが、100億円の壁を超えるカギになる。 『国宝』は、まだ終わってない。 「国宝」って、物の名前じゃなかった。 この映画を観終えたとき、そう思った。 もちろん、作中に登場する仏像は、まぎれもなく国指定の文化財であり、 “保存”“修復”“継承”という明確なテーマを背負っていた。 でも、この映画がほんとうに残したかった“国宝”は、モノではなかった。 壊れたままの仏像。 未完成の設計図。 父の手。母の言葉。弟のまなざし。 そして、自分の中に残っていた後悔と祈り。 それら全部が、“誰にも見えない国宝”だった。 タイトルの“国宝”には、きっと二つの意味がある。 もうひとつは、“その人にとっての宝”── 志垣にとってのそれは、 「父に似たくないと思っていた自分の中に、 いちばん強く、父の“手”が残っていたこと」だった。 失いたくないと願った瞬間に、すでに失っていたもの。 でも、それを受け入れることで、初めて継がれるもの。 それは、制度や価値基準で決まる“国の宝”ではなくて、 物語の中で、誰かの人生を照らす“心の国宝”だった。 映画『国宝』が語ったのは、 文化財の保護でも、美術史でも、家族の再生でもなく、 「過去と未来のあいだに立つ“個人の覚悟”の物語だった。 そしてその覚悟が、どれほど尊く、どれほど壊れやすいものかを 観客は“自分のことのように”知ってしまった。 この映画が静かに熱く刺さったのは、 それが“誰かの話”じゃなかったから。 「わたしにも、守りたい“国宝”がある」と思わせてくれたから。 たとえ名前もつかず、評価もされず、 ひと目に触れない想いでも。 それを継ごうとすること、それが“継承”であり、 きっとこの映画が遺そうとした“本当の宝”だったんだと思う。 だからこのタイトルは、ただの皮肉でも、ただの荘厳さでもない。 その行為そのものが、この映画の“宣言”だったのかもしれない。 映画『国宝』は、記録ではなく“記憶”を塗り替えた。 71.7億円──この数字は確かに快挙だし、 歴代ランキング入りも目前という意味では、業界的にも注目されている。 けれど、それ以上にこの映画は、 手放せなかった想い、うまく継げなかった言葉、 言いたくて言えなかった本音── それらを、“壊れたまま抱いてもいいんだよ”と そっと肯定してくれた気がした。 あのラストシーンで、志垣が仏像の前に立ったとき、 彼の表情に何もなかったのが、むしろすべてだった。 感情は、いつも言葉の外にある。 だから、静かに燃えた。 100億円に届くかどうか、それはこれから決まる。 でも、たとえ届かなくても── この映画を「残したい」と思った人の数が、 “もうひとつの国宝ランキング”だと私は思ってる。 物語は終わっても、感情は残る。 その残り火を、また誰かが次に継いでいく。 そうやって、静かに、何かが確かに遺っていく。

【『国宝』本予告|主題歌「Luminance」原摩利彦 feat. 井口 理】

でも今、映画『国宝』を応援してきた人たちにとって、

この“21”という数字が、最も熱くて、最も切ない“現在地”

令和の記憶に深く刻まれた名作たちばかり。

“世界よりも君を選ぶ”という、罪深くも純粋な選択が、観客の心に波紋を投げた。

親子2世代をつなぎ、ゲームの思い出を“映画の体温”に変えたエンタメ体験。

幾重にも張り巡らされた伏線と、“黒の組織”との最終局面──

ファンの長年の想いに応えた一手が評価された。

100億円には届かずとも、「この物語をどうしても残したい」という静かな熱が、ここまで押し上げてきた。

話題性の高い俳優でもなく、流行の題材でもなく。

CGでも爆発でも泣かせBGMでもなく。

でも、そこまでどう歩いたか、その過程の中にこそ、 この映画の“らしさ”が滲んでいる。

でも、その“少し”を超えるには、熱量ではなく“共鳴”が必要

静かに、でも消えない──そんな灯りだった。

もうひとりが、また灯して。

それが、『国宝』という映画の真の到達点なのかもしれない。

『国宝』のあらすじ──“文化と血の継承”を描いた人間ドラマ

主人公・志垣の成長と“諦めなかった理由”

「継ぐ」っていうのは、完成を目指すことじゃない。

繊細なセリフ設計──なぜあの一言で泣けたのか

それに気づいたとき、私は映画『国宝』に“言葉の罠”を仕掛けられていたことに気づいた。

でもそれは、“説明がやさしい”んじゃない。

聞いた人の心に、“残る余白”があるという意味のやさしさだ。

父の不器用な優しさに泣く人もいれば、「言ってほしかった」と思って胸を詰まらせる人もいる。

「直す」のではなく「残す」。 「元通りにする」のではなく「そのままで抱く」。

むしろ、登場人物同士が“話さない”場面が多い作品だと思う。

「理解した」でもなく、「感動した」でもなく── 「もう、何も言えなかった」っていう種類の涙だったから、 きっと私は、この作品を忘れられない。映像美と音楽の交差点──五感で感じる“静かな熱”

人物の表情よりも、無言の“手”や、“間”に向いている。

「あの木漏れ日の匂い」とか、「あの余白の湿度」だった。

「観たあとに、心のどこかに“音と光の残像”が灯る作品」だった。『国宝』は100億円を超えるのか──今後の展開予測

公開週

興行収入(累計)

観客動員数

主な話題・動向

初週

12.3億円

89万人

口コミ開始、SNSで「静かに泣ける」と話題

第2週

24.1億円

177万人

メディア特集・キャストインタビュー多数

第4週

48.6億円

362万人

再鑑賞リピーターの増加が顕著に

第6週

71.7億円

540万人

地方上映館での“遅咲きヒット”が目立つ

まだ、誰かの心で上映中なんだと思う。“国宝”というタイトルの真意──文化財以上に残したいもの

ひとつは、“国にとっての宝”──歴史、技術、文化の継承。

誰に理解されなくても、心の中で静かに光るもの。

人生でいちばん繊細なものに、いちばん重い名前を与えた──まとめ:“静かな熱”が遺したもの──数字を超えた感情の記録

「あの瞬間の感情まで保存された物語」だった。

『国宝』という映画は、そのことを知っていた。

燃やしつづけた。

観る人の胸のどこかで、いまも熱を灯し続けてる。

それがきっと、映画『国宝』という作品の本質だった。

コメント