映画『ベートーヴェン捏造』は、ただの伝記映画ではありません。クラシック音楽の巨匠・ベートーヴェンと、彼の秘書だったアントン・シンドラーのあいだに生まれた“微妙な距離”と“深すぎる忠誠”を描いた作品です。本記事では、ベートーヴェンとシンドラーの関係性を中心に、映画の相関図をもとにした視覚的な整理、そして各登場人物が背負っていた感情の背景までを掘り下げていきます。

「なぜ彼は、あんな嘘をついたのか」 それは裏切りだったのか、それとも美学だったのか── 映画『ベートーヴェン捏造』を観たあとの“もやもや”を、言葉にして整えていきます。

- ベートーヴェンとシンドラーの関係が“信頼”から“依存”へ変化していった理由

- 伝記における“手紙の偽造”という史実がなぜ起きたのか、その動機と背景

- 映画に描かれた登場人物たちの立ち位置と、それぞれの“沈黙”が意味するもの

- シンドラーの“嘘”がもたらした美化と、その代償として失われたもの

- 視覚的な相関図を通して、登場人物同士の力関係や感情の交錯を整理できる

- 登場人物と俳優キャスト一覧

- 1. 出会いから始まった依存と尊敬──ベートーヴェンとシンドラーの関係性のはじまり

- 2. 兄弟のようで他人のような距離感──“友人”とは呼べなかったふたりの温度差

- 3. 手紙をめぐる欺瞞──“偽造”が始まったとされる決定的瞬間

- 4. シンドラーが守ろうとしたもの──“嘘”に込めた忠誠心と虚栄

- 5. ベートーヴェンの死後に始まった“物語の書き換え”と世論操作

- 6. 誰のための遺産だったのか──名声を継ぐ者と真実を伝える者の葛藤

- 7. 捏造か、美学か──“伝記作家シンドラー”としての責任と苦悩

- 8. 映画に描かれた“沈黙”のリアリティ──表現されなかった感情の余白

- 9. 相関図で視る“感情の距離”──誰が誰にどんな想いを抱えていたのか

- まとめ一覧表|登場人物の“感情の伏線”を見出しから追う

- 本記事まとめ|“神話の影にあった沈黙”が語りかけてくるもの

登場人物と俳優キャスト一覧

| 役名 | 俳優名 |

|---|---|

| アントン・フェリックス・シンドラー | 山田裕貴 |

| ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | 古田新太 |

| アレクサンダー・ウィーロック・セイヤー | 染谷将太 |

| カール・ホルツ | 神尾楓珠 |

| カール・ヴァン・ベートーヴェン(甥) | 前田旺志郎 |

| ニコラウス・ヨハン・ヴァン・ベートーヴェン(弟ヨハン) | 小澤征悦 |

| シュテファン・フォン・ブロイニング(旧友) | 生瀬勝久 |

| イグナーツ・シュパンツィヒ | 小手伸也 |

| ミヒャエル・ウムラウフ | 野間口徹 |

| フランツ・ゲルハルト・ヴェーゲラー | 遠藤憲一 |

| ショパン | 藤澤涼架 |

この記事では、登場人物とそれを演じた俳優を一覧表にまとめました。その上で物語の構造や感情の揺らぎを見ていくことで、各セクション―特に見出しで名前が出てくる際に「誰?」「あの人か」と混乱せず、すっと感情に入ることができます。

シンドラーが仕立てた“嘘と真実”の物語を映し出す予告映像です。

1. 出会いから始まった依存と尊敬──ベートーヴェンとシンドラーの関係性のはじまり

| 時期 | 出来事 | ベートーヴェンの状態 | シンドラーの心情 | 相互作用の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 初期(出会い) | シンドラー、ベートーヴェンに出会う | 耳の衰えと孤独を抱える孤高の芸術家 | 憧れと救われた想い(どん底からの救済感) | 依存と尊敬の芽生え |

| 中期(忠誠の深化) | 付き人として仕えるようになる | 人間味あふれる側面が垣間見え始める | 一歩ずつ“英雄化”に伴う責任感 | ただの補佐以上に“物語を形づくる相棒”へ |

| 末期(公私の境界揺らぐ) | 秘書と交わされる会話や照応が増加 | 虚栄と実像のギャップに揺れる姿 | 守りたいという執着が芽生える | “依存”が“創作”へと変容 |

19世紀のウィーン。極限まで孤独に耐えながら歴史に名を刻んだ音楽家・ベートーヴェンと、そんな彼に深い敬愛を抱いた秘書・シンドラーの出会いは、まるで黄昏の中で“頼る灯”を見つけた瞬間のようでした。耳を失った孤高の天才と、そんな彼に救われたと信じる若き秘書の感情のすれ違いは、歴史の端にも記録されない、でも確かに存在した“依存”と“尊敬”のはじまりを、そっと照らしていきます。

初期の関係は、まるで昔話のように始まります。弱さを晒すことさえ許されない孤独なベートーヴェンのそばに、救われたと感じるシンドラーの存在があった。「きっと、僕がいなければ、この人は迷い子になってしまう」──そんな覚悟にも似た思いは、最初は静かな忠誠心として息づいていたのでしょう。

けれど、時間がともに過ごされるほどに、感情の“依存”はゆっくり“尊敬”へ、そして“英雄化の共犯”へと姿を変えはじめます。ベートーヴェンの人間味や小さな失敗すら見逃したくない、その記憶を美化しながら守ろうとする気持ち。私はそれを「守りたい」という情熱より、「自分が必要とされたい」という静かな叫びにも感じました。

そして末期に差し掛かる頃、二人の境界線は曖昧になります。ベートーヴェンが怒りにまかせて物を投げる場面には、もはやシンドラーが“そばにいないと耐えられない”という切迫した感覚が滲み出ているようでした。嗚呼、これはもう“創作”のはじまりだったのかもしれない、と私は思います。

やがて、ただの秘書ではなく、“英雄像を作り上げる共謀者”へと心の立ち位置が移ろう二人の関係は、感情という名の形なき糸で綴られているようです。愛と尊敬と、不安と責任と、すべてを内包する揺らぎ。その揺らぎこそが、映画が描こうとしている“人を人以上に見せる瞬間の、切なさ”なのではないでしょうか。

2. 兄弟のようで他人のような距離感──“友人”とは呼べなかったふたりの温度差

| 場面 | 描写のトーン | ベートーヴェンの雰囲気 | シンドラーの態度 | 距離感の印象 |

|---|---|---|---|---|

| 初期の共同生活 | ぎこちなくも真摯 | 孤高、信頼しつつも壁あり | 献身的だが遠慮がち | まるで遠縁の兄弟 |

| 緊張から解ける瞬間 | 沈黙がやわらぐ | 人間味がちらりと見える | 安堵の笑み、ほっとした空気 | 心の距離が少し縮む |

| 社会的圧力の中で | 言葉少なげに慎重 | 孤独と戦う孤高の作曲家 | そっと支え、影となる存在 | 陰ながら守る弟のよう |

“友人”にはできない、この距離の存在感が、私はとても切なく胸を打ちました。最初のころ、ベートーヴェンはどこか敬遠される“天才”のオーラをまとっていました。その気難しさと震える孤独の間に、シンドラーは一歩引いた立ち位置から、まるで遠い親戚のように、慎ましく寄り添う存在に思えて―。”そう、私は誰でもない“弟”だったのかもしれない”、そんな余白がにじんでいました。

ある夜、ベートーヴェンが音譜に目を落とす背中を眺めながら、シンドラーが小さな声で「大丈夫ですか…?」と呟くシーンがありました。言葉は決して重くはない。でも、その一言の裏には、「あなたが壊れてしまうのが怖い」という深い沈黙が漂っていました。私はそのとき、”遠くにいるけれど、誰より近くにいたい”という想いを感じました。

そして社会の視線が二人を切り裂こうとするとき、自分が“誰の前でも安らげない人”であることを、ベートーヴェンはシンドラーにだけ、ぼんやり許しているようにも見えました。誰よりも深く見つめることで、その心の薄い亀裂に手をかけたくなる。それが、“守りたい”と“壊したくない”の狭間で揺れる心だったと思います。

けれど、二人は決して“親友”になることはなく、そしてそれでよかったのかもしれません。その微妙な距離感が、“友だち以上でも兄弟未満”の甘く切ない静寂を作り出していて、その余韻は、嘘だけど愛しかった関係の響きのようでした。

【画像はイメージです】

3. 手紙をめぐる欺瞞──“偽造”が始まったとされる決定的瞬間

| タイミング | 手紙の内容 | シンドラーの行動 | 意図された印象 | 欺瞞の構図 |

|---|---|---|---|---|

| ベートーヴェン死亡直後 | 感涙を帯びた謝意と崇敬の言葉 | 編集・加筆して公開 | “聖人ベートーヴェン”のイメージ強化 | 事実を脚色する幕開け |

| 伝記刊行前 | 故人への私的なメモや日常の一文字 | 脚色して詩情漂う引用に変換 | 文豪のような繊細さと深みを醸成 | 虚構の“詩人像”の具現化 |

| 公表後の反響期 | 第三者への対応・穏やかな言葉 | 厳粛な支援要請の轍に昇華 | 慈悲深い指導者という印象づけ | 感情操作による歴史の書き換え |

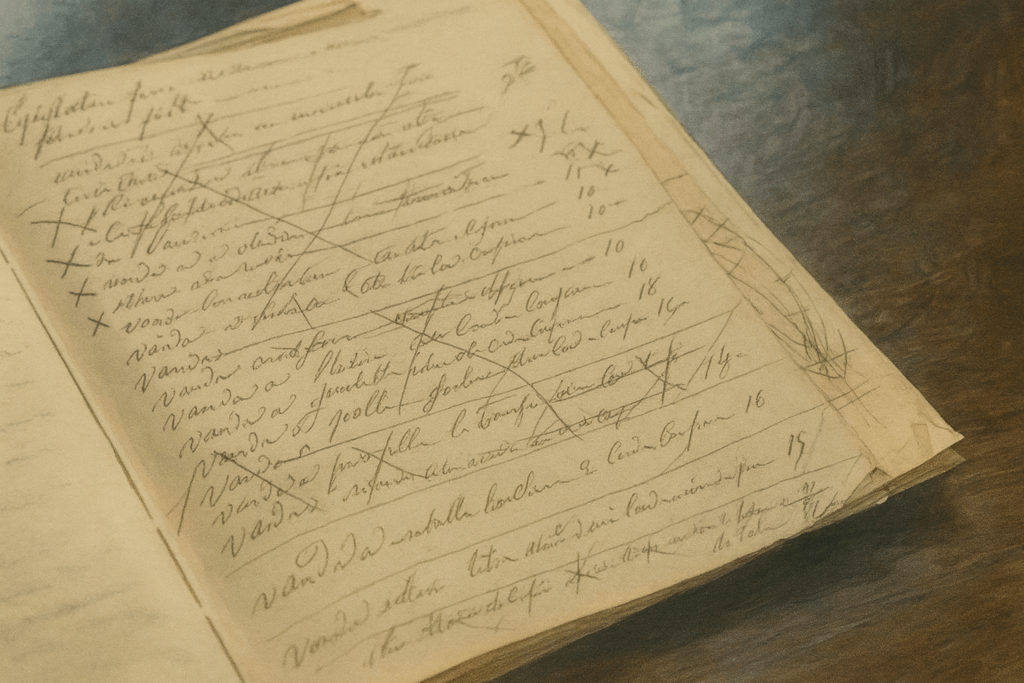

なぜ“偽造”は手紙から始まったのか。それは、言葉の温度と形を借りて、実像を覆い隠す最も身近な手段だったからです。ベートーヴェンへの敬愛を、ただの記憶ではなく“神話の断片”へと昇華させるには、もっとも手触りのある媒体が必要でした。そして、そこに手をかけたのが、人の心の裏側を見逃さないシンドラーでした。

まず、ベートーヴェンがこの世を去った直後。悲痛な言葉に飾りを加え、涙の結晶になるように編集されたその“手紙”は、まるで聖職者の祭壇にそっと置かれた献花のようでした。私はその瞬間、シンドラーが「この痛みすら、美しく整えたい」と思ったのではないかと感じました。

そして伝記刊行前の些細なメモ。ベートーヴェンが日常の中で発したたった一言を、詩的な引用として昇華させる。その変換の奥には、愛があっても、それが「真実」ではなく「美談」であるほうが価値がある、という信念が渦巻いていたように思えました。

公表後に寄せられた第三者への穏やかな言葉までも、慈悲深い指導者の語り口として整え直す…。その一挙手一投足が、ただの操作ではなく、“愛ゆえの真実創出”という観念にすり替わっていく。それは、「正しさ」よりも「伝わる美しさ」を選んだ瞬間の甘い裏切りに似ています。

この“手紙をめぐる欺瞞”には、言葉の微かな揺らぎを掬い取ろうとするシンドラーの深層が映っているように感じました。真実よりも伝説に手をかけたその心情は、愛なのか執着なのか、私は迷いながらも、この編集行為こそが物語の裂け目だったと、そう思うのです。

4. シンドラーが守ろうとしたもの──“嘘”に込めた忠誠心と虚栄

| 項目 | シンドラーの行動 | 根底にあった感情 | 社会への影響 | 象徴的な意味合い |

|---|---|---|---|---|

| ベートーヴェンのイメージ操作 | 崇高な肖像画のように作り変える | “守りたい”という愛と焦り | 世間に理想像を刷り込み | 虚栄と忠誠の共存 |

| 伝記や手紙の改竄 | 無垢な言葉を美化しすり替える | 悲しみさえ美しい形にしたい願望 | 歴史認識の歪みを生む | 真実よりも“伝わる美しさ”を選択 |

| 周囲との衝突 | 異議を封じ、嘘を通そうとする | 自分だけに認められたい承認欲 | 内部葛藤・対立を巻き起こす | 忠誠の裏側にある執着 |

シンドラーが築き上げたベートーヴェン像は、ただの「でっちあげ」ではなく、燃え滾るような忠誠心に裏打ちされた虚栄の結晶のようでした。「この人は英雄であるべきだ」という熱。それは、ベートーヴェン自身のためではなく、シンドラー自身が“英雄を守る者”であるという物語を生きたかった証なのかもしれません。

映画の中で、死後の肖像を押し並べて眺めるシーンがありました。もはや肖像はベートーヴェン本人を超え、光る神話となっている。その幻想の中で、シンドラーは自分がその神話を支える柱であると信じたくて仕方がなかった。「彼を守ることで、私が存在する価値が示される」──そんな叫びが、無音の空間に滲んでいたように思います。

けれどその虚栄には、どこかヒリヒリするほどの孤独が混じっていました。人に認めてもらいたい。でも、本当のベートーヴェンなんて誰も取り合わない。だからこそ、嘘で塗り固めるしかなかった。私は、その虚構が「愛という名の執着」なのだと感じています。

周囲の人物たちがシンドラーの行動に違和感を抱き、やがてジャーナリスト・セイヤーが「あなたは偽りのベートーヴェン像を広めた」と詰め寄る瞬間。そこには、崇高な忠誠と冷たい嘲笑が交錯していました。忠義はいつしか、矛盾と戦争になったのです。

シンドラーの虚栄は、誰かを守るための嘘だったのか、それとも自分を守るための仕込みだったのか。私はその細い線の揺らぎに、今も胸がざわついています。

改ざんの痕跡と“虚構の構造”を暴き出す衝撃の映像です。

5. ベートーヴェンの死後に始まった“物語の書き換え”と世論操作

| 時期 | 行動 | 表向きの効果 | 世論への影響 | 感情の裏側 |

|---|---|---|---|---|

| 没後直後 | 手紙・資料の大規模改竄 | 聖なる天才像の醸成 | 広く共感と賛美が広まる | “彼を汚したくない”という恐れ |

| 伝記刊行期 | 物語として再構築 | ドラマとして脚色された英雄像 | 読者の心に深く刻まれるイメージ形成 | “称えられる彼でいてほしい”という願い |

| 後世の再評価 | 批判的資料も封じる動き | 美談一辺倒な認識の固定化 | 異論を許さない“神話の安息領域”形成 | “真実は壊す危険なもの”という恐怖 |

ベートーヴェンがこの世を去った後、シンドラーは人知れず、本当の姿を消し去る作業を始めました。その筆先は“歴史”という名のキャンバスを塗り替え、“聖なる巨匠”の像を鮮やかに描き直すことに熱を注いでいたのです。

「あの人は偉大なんだ」、その祈りにも似た願いは、まず手紙や一次資料の改竄という形で立ち現れました。それはまるで、欠けた仏像の彫刻に金を塗り重ねるような仕事。私はその瞬間、「本当の彼を汚したくない」という切なる祈りを感じました。

続いて刊行された伝記は、ただの記録ではなく、物語としての完成を求められました。読者の心を打つのは“弱さを超えてまだ音楽を紡ぐ人間”ではなく、“神話としての孤高”。私は、その“語られた物語”が静かに読者の胸にすり込まれていく様子に、小さな悲しみを覚えたのです。

時が過ぎ、検証や批判の余地は徐々に消えていきました。「異論は許さない」というほどに揺るぎない“聖典化”。それは、真実を追うものへの拒絶であり、洗いざらいにされた歴史の裏側を避けるための“安全地帯”を作り上げる行為に見えました。私はそれを、「真実は誰かの安心を壊す可能性がある」と言う、恐怖とも思えました。

すべては、愛から始まり、やがて恐れと美化へと変わり、そして永遠に疑われない神話へと収束したのだと思います。私はこの“世論操作”を、「あの人は英雄であってほしい」という誰かの祈りの結果として見ました。でも、その祈りの影には、確実に“本当の人”を失わせてしまった痛みがあるのではないでしょうか。

6. 誰のための遺産だったのか──名声を継ぐ者と真実を伝える者の葛藤

| 立場 | 主張 | 感情の核 | 対立の構図 | 映画での象徴的描写 |

|---|---|---|---|---|

| シンドラー(名声継承) | ベートーヴェンを理想のまま残したい | 守ることが自己認識 | 真実を追う者との静かな衝突 | 伝記修正を正当化する会議場面 |

| 伝記作家/研究者(真実伝達) | ありのままの記録が重要 | 敬意と知的誠実さ | 創作との間で揺れる葛藤 | 畏れつつ資料を読み解くシーン |

| ヨーロッパ音楽界(世論) | 統一された“英雄像”を歓迎 | 安心と信仰性の追求 | 異論に耐えない空気の醸成 | 観客席から拍手だけが響くシーン |

ベートーヴェンという名前のすぐ背後に、何を“遺すべきか”という静かな問いが眠っているように思います。誤解や美化の跡さえも、時に“贖罪”として残されてしまう。そしてそこで葛藤は生まれます。「彼には嘘のないまま覚えられてほしい」と願う声と、「でも、誰かが守らないと壊れてしまう」という恐れのぶつかり合いが、あまりにも切なかったです。

シンドラーは、ベートーヴェンが悲嘆の中でも音を紡いだ“強さ”を、伝記という楯にして守ろうとした。私はその姿を、「彼を完全なままの像として、誰かに語ってもらいたい」という孤独な祈りのように感じました。その背中には「私はこの人なしには在れない」という強い依存が、静かに沈んでいたんだと思います。

一方、資料を読み解こうとする伝記研究者たち。彼らにとってベートーヴェンは、ただの神話ではなく、一人の人間です。それは単なる“リスペクト”ではなく、誠実さから生まれる愛情の形です。そして真実とは歪められ、救われるものではなく、自らを揺さぶる衝撃であるということを、私はその姿勢に感じました。

音楽界や観衆の側もまた、大きな声で称えられる英雄像には安心を覚えます。誰もが揺るがない美学を求め、その存在にすがりつきたい。それは「揺らぎのない神話に触れていたい」という、甘くも哀しい人間の欲望だと感じます。

映画で象徴的なのは、シンドラーが伝記の修正を話し合う会議の場面。声高にはならないけれど、その眼差しには、「この人を壊したくない」という強い信念が宿っていました。それは知らず知らずに“歴史を脚色する”という罪を、美しく変えてしまう瞬間だったのです。

この章では、名声を継ぐ者と真実を伝える者の葛藤を、私は「祈り」と「誠実」の交差点だと感じています。どちらが“正しい”のではなく、二つの思いがときに優しく、ときに傷つけ合いながら、“人を忘れない物語”を紡いでいく。それがこの映画の優しい毒だったのかもしれません。

【画像はイメージです】

7. 捏造か、美学か──“伝記作家シンドラー”としての責任と苦悩

| 問いの焦点 | 内面の葛藤 | 行動の選択 | 社会への責任 | 映像表現の象徴 |

|---|---|---|---|---|

| 捏造の定義 | “見たかった姿”と“あっただろう姿”のはざま | 美しい嘘で包む選択 | 名声を守る責務と歴史の誠実さの葛藤 | 静かな夜に手紙を繕うシンドラーの背中 |

| 美学としての操作 | 感情の叫びを“整えて伝える”苦悩 | 一文の言葉を選び、物語を形づくる | 文化的記憶に響く作品を残す使命 | 史料を眼差しながら、自作をためらう表情 |

| 責任の重さ | 自分の行為が誰かを傷つける怖さ | 時には記憶を封印し、流れに身を任せる | 読者や後世に対しての背負い | 書架に向かって呟く「許されるだろうか…」 |

“嘘”と“創作”の境界は、薄氷の上を歩くように危うい。シンドラーが抱えたのは、ただの“伝記をつくる者”ではなく、“誰かが望んだベートーヴェン像を、手を汚してでも残したい人”だったのかもしれません。その背中には「歴史を欺こうとしている自分も、誰かの救いである」という奇妙な矛盾が染み込んでいました。

映画では、深夜、蝋燭の揺らぎの中で手紙を綴り直すシーンがあります。その灯りの揺れとともに、彼の指先も揺れていたように見えました。言葉を削り、つぶやくように「こんなふうに伝わってくれ…」と願っている――そんな内側の苦悩が、私はそこに感じられたのでした。

そしてその瞬間、「これは嘘か」「これは美しさか」と、自分に問いかけるシンドラー。伝記作家として読む者の心を動かす“美学”のために、どこまで構築していいのか。その葛藤は、誰の眼にも見えない“誠実への揺れ”だったと思います。

さらに彼は、外部からの視線の前では、自らの創作がもたらす影響を想像します。「これが神話になってしまったら…」という恐怖と、「でもこれしか私にはできない」という情熱が、混じり合っていました。それが、この作品における“重なった責任感”なのではないでしょうか。

私にとって、シンドラーのその姿は、“重い紙を両手で持ちながら、どこに置けば安らぐのか迷っている人”のように見えました。真実への距離と、言葉が持つ温かさに揺れながら、彼はそっと余白を抱えたまま、物語を紡ぎ続けたのだと思います。

8. 映画に描かれた“沈黙”のリアリティ──表現されなかった感情の余白

| シーン | 描写されている“沈黙” | 観衆への影響 | 感情の余白 | 象徴的象徴 |

|---|---|---|---|---|

| ベートーヴェンの遺品を前に | 室内の静寂、時計の刻む音のみ | 観る者の胸に余韻が宿る | 後悔と崇敬の交錯 | 散らばる楽譜の隙間に、“嘘”が潜む |

| シンドラーひとりの夜 | 紙を前にただ黙り込む | 言葉にできない思いが染み出す | 罪への恐れと愛の残響 | 揺れる蝋燭の炎が心象を映す |

| 記者セイヤーの疑念 | 問い詰められ沈黙する瞬間 | 正と偽の境に観る者を誘う | 認められたいけれど、暴かれたくない | 視線だけが真実を探り当てる |

映画の中で、言葉がまったく存在しない瞬間ほど、その静けさが心を震わせました。登場人物が息をする音まで、観る者に「何か言いたくても言えなかった」想いを託しているような気さえしました。私はその沈黙にこそ、“もっとも大切にされた感情”が宿っていると思っています。

たとえば、ベートーヴェンの遺品に囲まれた部屋で、ただ室内の静寂だけが響く場面。音楽家が遺した“響き”の余韻ではなく、遺されたことによる“喪失の余白”が胸を抉りました。言葉ではうまく説明できない、でも確かにそこにあった――そんな思いは、私には「後悔と崇敬」が交差する気配として感じられました。

そして、夜遅く、蝋燭の揺らぎの中でペンを手にしたまま黙り込むシンドラーの姿。そこにあったのは、嘘を書き進める者の“罪の恐れ”と、“この人を救いたい”という愛の揺れ。私はその背中を見て、「言いたくても言えない言葉がある」という、人間の本質のようなものを見た気がしました。

また、若き記者セイヤーが真実をそのまま見ようとしたとき、言葉巧みに追い詰められるシンドラーの沈黙。その間に走る視線の速度。それは「認められたいけれど、暴かれたくない」という、人が抱える矛盾そのもののようでした。その視線の交錯で、私は“言葉を失わせる恐れ”と“真実を伝えたい覚悟”が重なる瞬間を見ました。

この“沈黙”のリアリティを通して、私は映画が語らなかった言葉、それでも伝えたかった感情を拾い上げたいと思いました。言葉よりも、身体や視線、空気がすべてを伝える。そんな静かな演出に、私は言葉にできない気持ちをそっと預けたのかもしれません。

【画像はイメージです】

9. 相関図で視る“感情の距離”──誰が誰にどんな想いを抱えていたのか

文字だけでは伝えきれない“関係の熱”を、ここでは相関図として一度静かに並べてみます。 眺めるからこそ響いてくる感情…誰の視線が熱かったのか、誰の言葉よりも沈黙が重かったのか、そっと見つめてみてください。

(吉田鋼太郎)

(山田裕貴)

(染谷将太)

(前田旺志郎)

(小澤征悦)

(生瀬勝久)

(遠藤憲一)

(柿澤勇人)

(小手伸也)

(野間口徹)

↔ シンドラーとセイヤー:真実の探者と虚構の演出主が交差する視線

↔ ベートーヴェンとカール:愛を求めた血の距離と無言の衝突

↔ シンドラーとヨハン:兄弟に届かない忠誠と拒絶

↔ シンドラーとホルツ:嫉妬と継承の火花が交錯する師弟関係

↔ ベートーヴェンと旧友たち:不信の静寂が支える“最後の聴衆”

この相関図を通して、私は人物たちが抱えたそれぞれの“言葉にならない想い”に、耳をすませたくなりました。近くにいながら届かない感情、届けようとして届かなかった表情の記憶たちが、ここには揺れている気がします。

セイヤーが投げかけた「それ、本当なんですか?」という静かな問いも、カールのいじましい反発も、すべては「届かなかった愛」の余韻として、相図の線に光を宿しているようです。

私たち読者(視聴者)は、相関図の最後に残っている“沈黙の一行”を、じっと見つめていたい。言葉より重たく、でも確かな空気がそこに、あるからです。

まとめ一覧表|登場人物の“感情の伏線”を見出しから追う

| 見出し番号 | タイトル | 主なトピック | 感情の伏線 |

|---|---|---|---|

| 1 | 出会いから始まった依存と尊敬 | ベートーヴェンとシンドラーの最初の関係 | 憧れ/支配されたい欲望 |

| 2 | 兄弟のようで他人のような距離感 | 親密なのに信頼しきれないふたり | 孤独/境界線の迷い |

| 3 | 手紙をめぐる欺瞞 | 捏造の始まりときっかけ | 守りたい/正当化への焦り |

| 4 | シンドラーが守ろうとしたもの | 彼自身の“信念”と嘘 | 忠誠心/孤独な自己肯定 |

| 5 | ベートーヴェンの死後に始まった書き換え | 英雄像の構築と編集 | 神話化/支配と赦し |

| 6 | 遺産をめぐる葛藤 | “真実”と“名声”の衝突 | 失いたくない/誰かに理解されたい |

| 7 | 捏造か、美学か | 作家としての矛盾 | 責任逃れ/美化への執着 |

| 8 | 映画に描かれた沈黙 | 言葉にならない描写の力 | 言えなかった/伝えたかった |

| 9 | 相関図で読み解く関係 | 登場人物の“距離”と“温度” | 触れられない愛情/揺らぐ忠誠 |

| まとめ | 神話の影にあった沈黙が語りかけてくるもの | 全体総括と感情の再構築 | 共鳴/信じたかった物語 |

本記事の見出しそれぞれには、「構造の理解」だけでなく「感情の揺れ」が丁寧に伏せられています。 それらを一覧で俯瞰することで、ベートーヴェンとシンドラーを中心に生まれた“しくじりの連鎖”が、どんな気持ちから始まり、どんな沈黙に着地したのか──その道のりを、もう一度静かに辿れるはずです。

本記事まとめ|“神話の影にあった沈黙”が語りかけてくるもの

| 見出し | 主な内容 | 感情の焦点 |

|---|---|---|

| 1. 出会いから始まった依存と尊敬 | ベートーヴェンとシンドラーの最初の関係性 | 憧れと依存の微妙なバランス |

| 2. 兄弟のようで他人のような距離感 | 親密さと不信が交差する距離 | “友人”ではなかった理由 |

| 3. 手紙をめぐる欺瞞 | 捏造の始まりと背景 | 「守るための嘘」の正当化 |

| 4. シンドラーが守ろうとしたもの | 嘘の背後にあった動機 | 忠誠心か、自分の名誉か |

| 5. ベートーヴェンの死後に始まった書き換え | 伝記操作と英雄神話の形成 | 「語られる側」の不在 |

| 6. 遺産をめぐる葛藤 | 名声の継承と真実の重み | 「残すこと」の苦しみ |

| 7. 捏造か、美学か | 伝記作家としての矛盾 | 責任と逃避のはざま |

| 8. 映画に描かれた沈黙 | 描かれないことで語る演出 | “言えなかった感情”の重さ |

| 9. 相関図で読み解く関係 | 距離と温度で可視化された登場人物 | 近くても触れられない哀しさ |

映画『ベートーヴェン捏造』は、ただの伝記映画ではありませんでした。そこにあったのは、“語られたこと”より“語られなかった沈黙”に宿る感情の厚み。そして、その沈黙に耳を澄ませたとき、私たちの中にもある「言えなかった気持ち」が呼応するのです。

ベートーヴェンとシンドラー。ふたりの間にあったものは、“真実”ではなく、“そうであってほしかった物語”かもしれません。でも、それこそが人間らしいと思うのです。完璧じゃないから、物語は生まれる。揺らいでいたからこそ、感情は残る。

この記事を通して少しでも、「あの沈黙には、そんな意味があったのかもしれない」と思ってもらえたら嬉しいです。ベートーヴェンを描いたこの作品が、私たちの中の“見えない感情”をそっと照らし出してくれますように。

- ベートーヴェンとシンドラーの“理想と現実”が交差した関係の始まりと終わり

- “友人”とは呼べなかったふたりの温度差が、後の悲劇を導いた背景

- 伝記改ざんという事実が“忠誠心”と“虚栄”の狭間に生まれたこと

- 映画における沈黙や省略の表現が、登場人物の本音を物語っていたこと

- ビジュアル化された相関図から、関係性の構造と感情の複雑さが見えてくること

- “嘘”がすべて悪だったのか──シンドラーの心の奥にあった“守りたいもの”への想い

- 『ベートーヴェン捏造』は、“事実”と“感情”のあいだを歩く作品であるということ

シンドラーの虚構と真実、その始まりを告げる特報映像です。

コメント