映画『ベートーヴェン捏造』は、クラシック音楽史に残る最大の謎とされる「秘書シンドラーによる史料改ざん」を題材に描いたドキュメンタリー作品です。 ベートーヴェンの晩年を記録した会話帳や“不滅の恋人”の手紙を操作し、英雄像を都合よく脚色したとされるシンドラー。 本作は、その「嘘と真実」のせめぎあいを追いかけながら、改ざんの痕跡、研究者による検証、そして虚構を越えて浮かび上がる“人間ベートーヴェン”の姿を丁寧に映し出していきます。

この記事では、『ベートーヴェン捏造』のあらすじを9つの視点で解説しながら、映画の見どころとベートーヴェン像の再評価に迫ります。 「なぜシンドラーは嘘を仕立てたのか」「本当のベートーヴェンの姿はどこにあるのか」──音楽史を揺るがすこのテーマは、クラシックファンだけでなく、歴史や人物伝に関心を持つすべての人に響く内容となっています。

- 映画『ベートーヴェン捏造』のあらすじ全体像と各章の流れ

- 会話帳とは何か──ベートーヴェン最晩年の“声なき証言”の仕組み

- シンドラーが弟子→秘書→家政へと権限を集中させた経緯と狙い

- 会話帳の切除・追記など具体的な改ざん手口と、その影響範囲

- “不滅の恋人”の手紙の宛先が断定された経緯と脚色の問題点

- 第九交響曲と英雄神話がどのように結びつけられたか(神話化のロジック)

- 研究者による筆跡鑑定・原資料調査・デジタル解析で露わになった矛盾

- 虚構を剥いだあとに見えてくる“人間ベートーヴェン”の輪郭と再評価のポイント

シンドラーが仕立てた“嘘と真実”の物語を映し出す予告映像です。

- 1. 序章:ベートーヴェンの死と会話帳──“証人”シンドラーの登場

- 2. 側近への道:弟子から家政まで、ベートーヴェンの生活圏を掌握

- 3. 伝記計画:シンドラーが描いた“唯一の語り手”という野望

- 4. 会話帳の切除と追記──不都合を消し、都合よく補う改ざんの手口

- 5. “不滅の恋人”の脚色──恋文の宛先を書き換える推理と誘導

- 6. 神話の築き方:第九と英雄像に重ねられた理想のベートーヴェン

- 7. 綻びの発見:研究者たちの検証で露わになる矛盾と証拠

- 8. 資料庫を巡る追跡──原資料・書簡・筆跡鑑定が語る“痕跡”

- 9. 終章:嘘と真実の狭間に残った“人間ベートーヴェン”の輪郭

- 全体総まとめ:シンドラーが描いた虚構と真実の系譜

- 本記事まとめ:嘘の影を越えて浮かぶ“真実のベートーヴェン”

1. 序章:ベートーヴェンの死と会話帳──“証人”シンドラーの登場

| 要素 | 内容の要点 | 物語における意味 |

|---|---|---|

| ベートーヴェンの死(1827年) | 作曲家が56歳でウィーンにて逝去。数万人の市民が葬列に参加し、英雄的な死とされた。 | 「音楽史の巨人」の死が神話化される入口となり、その物語を操作する余地を生んだ。 |

| 会話帳の存在 | 耳が聞こえなくなった晩年、周囲とのやりとりは「会話帳」に書き込まれた。 | この帳面が唯一の“声なき証言”となり、後の歴史改ざんの舞台装置となる。 |

| 秘書アントン・シンドラー | 若き音楽家であり、ベートーヴェンの弟子・助手・秘書として傍に仕える。 | 死後に会話帳や逸話を管理する“証人”となり、歴史の語り手を独占する立場を得た。 |

| 問題の発端 | シンドラーが会話帳を保管・編集する中で、大量のページ切除や改ざんが判明。 | 真実と虚構が交錯する、「ベートーヴェン捏造」の核心がここから始まる。 |

1827年3月26日、ウィーン。雷鳴が響く中で、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンはその生涯を閉じました。 彼の葬儀には2万人を超える市民が参列し、ただの作曲家ではなく“民族の英雄”として見送られたと記録されています。 この壮大な別れの儀式は同時に、ベートーヴェンを「伝説」へと押し上げ、後世の語りを巡る競争を生み出しました。

耳が聞こえなくなった晩年のベートーヴェンは、人との会話を「会話帳」に頼っていました。 書き込まれた質問に、彼自身は声で返答する──だから帳面には周囲の言葉だけが残り、彼の直接の声は存在しない。 けれども、その沈黙こそが重く、帳面は「ベートーヴェンの最後の証人」となりました。

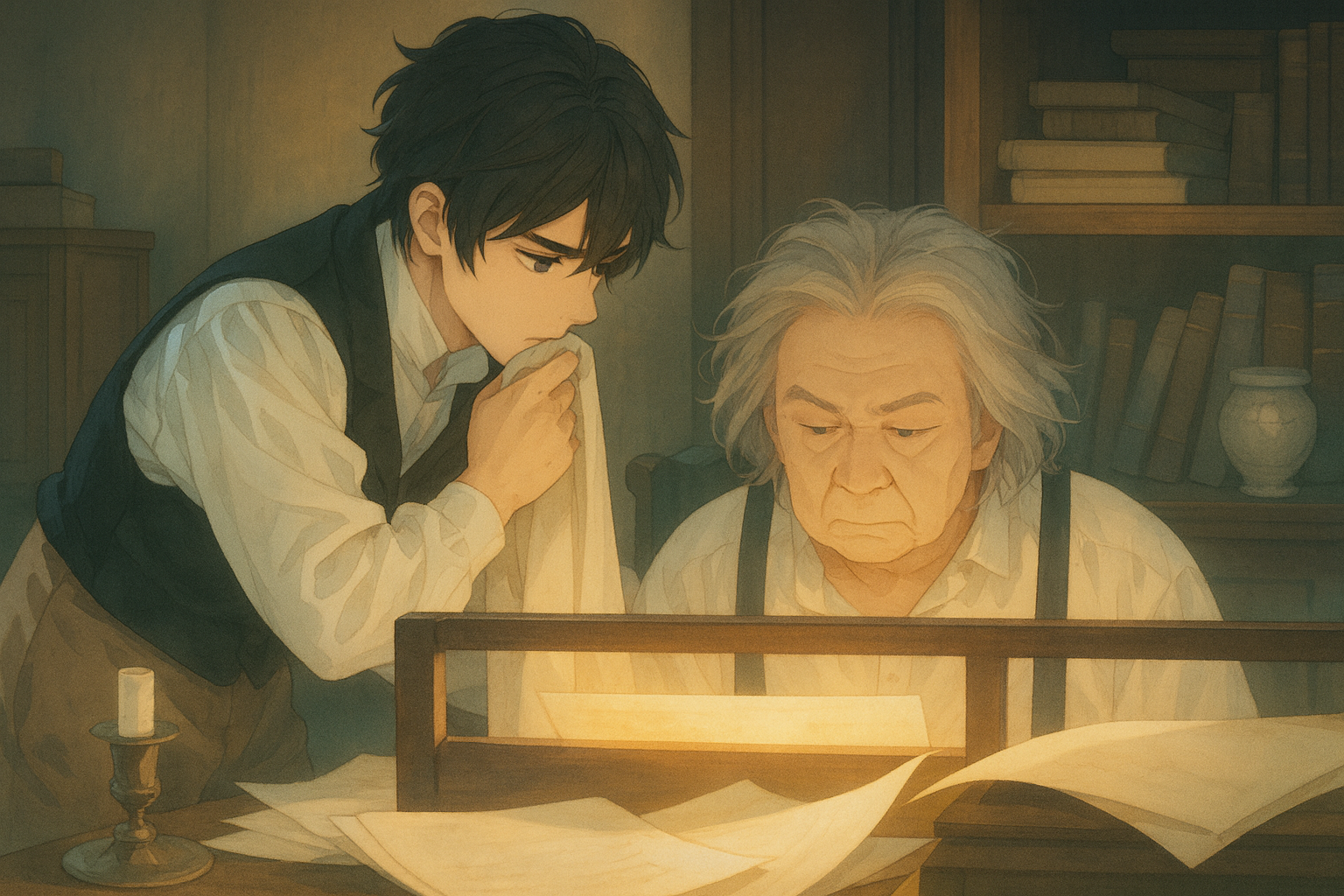

そこに寄り添っていたのが、秘書アントン・シンドラー。 彼は若くして音楽家を志し、やがてベートーヴェンの助手・秘書として私生活のすみずみまで入り込みます。 作曲家の死後、シンドラーは会話帳や遺品を管理し、証言者として唯一無二の地位を手に入れました。 そしてこの時点で、すでに「誰も検証できない物語を操れる立場」にいたのです。

後年の研究により、シンドラーが会話帳を大幅に切除し、都合よく書き込みを加えていた事実が暴かれます。 つまり彼は、ベートーヴェンという人物を“史実”として残すのではなく、“自分が語りたい像”として描き直していったのです。 この瞬間から、「真実」と「虚構」の境界があいまいになり、やがて映画が描く“捏造の物語”が始まっていきます。

2. 側近への道:弟子から家政まで、ベートーヴェンの生活圏を掌握

| 段階 | シンドラーの役割 | 意味・影響 |

|---|---|---|

| 出会いと弟子入り | シンドラーは音楽家を志し、ベートーヴェンの周囲に近づく。 | 「弟子」という肩書で、信頼を得る入り口をつくった。 |

| 秘書としての昇格 | 手紙の代筆、楽譜の整理、訪問者の取次ぎを担当。 | ベートーヴェンの耳となり、日常の“翻訳者”となった。 |

| 家政の掌握 | 衣食住の管理から金銭面まで、生活全般を補佐。 | 「外の世界」と「作曲家本人」をつなぐ唯一の窓口となる。 |

| 人間関係の独占 | 訪問者や友人とのやりとりを制御し、情報を管理。 | ベートーヴェンの“社会的な顔”をコントロールできる立場を確立。 |

シンドラーがベートーヴェンと接触したのは、ただの偶然ではなく“野心”に裏打ちされた接近でした。 若き音楽家だった彼は、やがて「弟子」としてその名のもとに師の信頼を得ます。 この最初の肩書は小さな入口にすぎませんが、のちに彼がすべてを握るための足場となりました。

ベートーヴェンの聴覚障害は深刻で、外部との意思疎通は困難を極めていました。 そこでシンドラーは、書簡の代筆や会話の補助を行い、秘書としての地位を確立します。 言葉を「翻訳」し、日々の雑務を取り仕切るうちに、彼は師の周囲から絶対的な信頼を得ていったのです。

さらにシンドラーは、音楽活動だけではなく生活のすべてを掌握するようになりました。 家計の管理、医師や使用人の手配、食事の準備に至るまで──もはや彼は単なる秘書ではなく、家政を担う“家族以上の存在”でした。 その結果、ベートーヴェンの私生活はほぼシンドラーを通さなければ外に出ない状況が生まれます。

やがて彼は、訪問者や友人たちの面会すら取り仕切る立場となりました。 つまり、ベートーヴェンと外の世界をつなぐ「唯一の窓口」。 この独占的な立場こそが、後に「証言者」としての権威を保証し、同時に“物語を改ざんできる権力”を与えることになったのです。

信頼と依存が重なったその関係性は、一方で人間的な温かさも伴っていました。 しかしその温度が、やがて“利用できるもの”としてシンドラーの中で変質していったのかもしれません。 ベートーヴェンの晩年、彼の影は師そのものを覆い隠すほど濃くなっていったのです。

【画像はイメージです】

3. 伝記計画:シンドラーが描いた“唯一の語り手”という野望

| 要素 | シンドラーの行動 | 影響・意味 |

|---|---|---|

| 伝記執筆 | 1838年、『ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの伝記』を刊行。 | 史上初の本格的伝記として広く受容され、以後の研究の基盤となる。 |

| 自己投影 | 自らを「唯一の側近・理解者」と位置づける。 | 伝記の中で自身の存在を美化し、権威を強化。 |

| 史料操作 | 会話帳や書簡を編集・削除・補筆。 | 伝記を自説に沿った形に仕立て上げ、史実と虚構の境界を曖昧化。 |

| 影響の拡大 | 研究者や一般読者に強い印象を与え、定説をつくる。 | 後の学問的研究も長くシンドラー像を基盤にせざるを得なかった。 |

ベートーヴェンの死から10年余り、1838年。 アントン・シンドラーはついに、自らの名を歴史に刻む大きな一歩を踏み出します。 それが『ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの伝記』──史上初めての本格的な伝記でした。

この伝記は、単なる音楽家の生涯記録ではありませんでした。 シンドラーは自らを「最も近くで理解し続けた人物」と描き、師の物語の語り手として独占的な立場を確立しようとします。 つまり「ベートーヴェンを知るにはシンドラーを通すしかない」という構造を意図的に作り出したのです。

そのために彼は、会話帳の編集や書簡の操作といった史料の“加工”を行いました。 不都合な人物の記録を切り取り、都合のよい解釈を書き加える。 こうして伝記は、史実と虚構が入り交じった「シンドラー版ベートーヴェン」として成立していきます。

そして恐ろしいことに、その伝記は長らく研究者や一般の読者に「唯一の決定版」として読まれ続けました。 結果として、ベートーヴェン像はシンドラーのフィルターを通したもので固定され、学問的な研究も彼の言説に縛られていったのです。

伝記を書くことは、本来「真実を記録する行為」のはずです。 けれどシンドラーにとってそれは「自分が英雄の隣に生き続けるための行為」でもあったのかもしれません。 師を描きながら、同時に自分自身を歴史の中へ刻もうとする──その執念が、後世に長く影を落とすことになりました。

4. 会話帳の切除と追記──不都合を消し、都合よく補う改ざんの手口

| 改ざんの手口 | 具体的な操作 | 結果と影響 |

|---|---|---|

| 切除 | ベートーヴェンに不利な記述や、シンドラーを批判する記述を数百ページ単位で切り取る。 | “不都合な真実”を抹消し、作曲家像を美化する。 |

| 追記 | 会話帳の余白に自らの筆跡で加筆。特定の逸話を強調する。 | 後の研究者が「ベートーヴェン自身の言葉」と誤解する温床となった。 |

| すり替え | 本来の発言者を削除し、別の登場人物に差し替える。 | 人間関係の構図を改変し、“唯一の理解者”としての自分を浮かび上がらせる。 |

| 保存の独占 | 切除や加筆を行った後も、正規の保管者として研究者に貸与。 | 長年にわたり「オリジナル史料」として権威を保ち続けた。 |

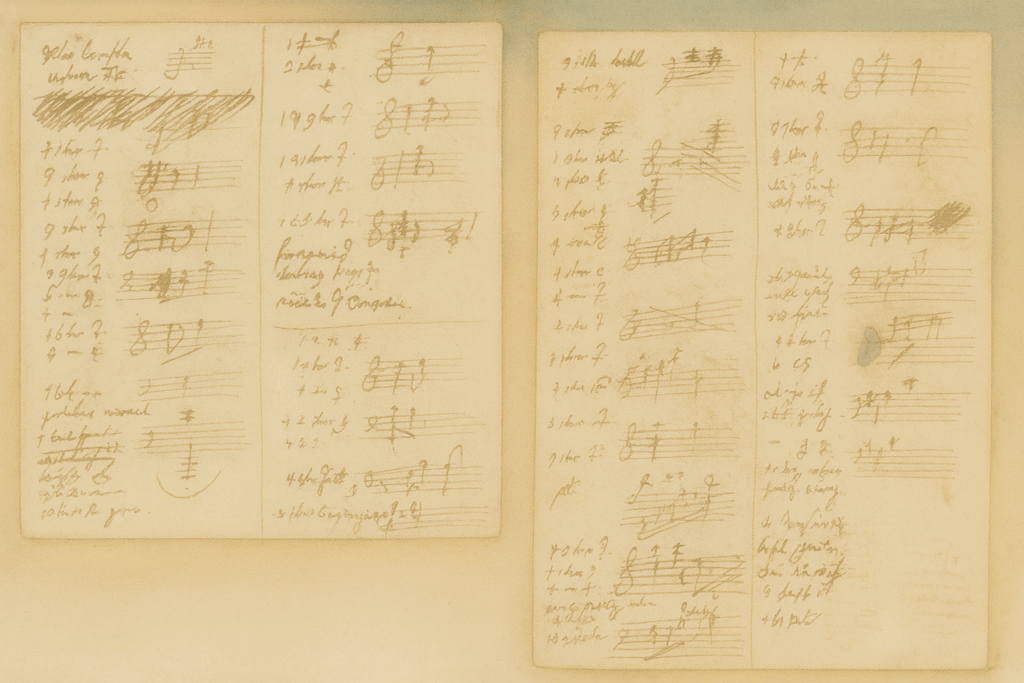

ベートーヴェンの晩年を知る最重要資料──それが「会話帳」です。 耳が聞こえなくなった彼は、質問を書いてもらい、それに声で返答する。 だから帳面には“相手の言葉だけ”が残り、ベートーヴェン自身の声は直接記録されません。 この沈黙の帳面は、歴史家にとって「真実への入口」となるはずでした。

しかしシンドラーは、この帳面を自分の都合に合わせて操作しました。 もっとも大胆だったのは、物理的な切除。 ベートーヴェンを批判する記録、生活のだらしなさを示す記述、シンドラー自身を不利にする証言──そうしたページが次々と破り取られたのです。 現存する会話帳の多くには、明らかに不自然な欠落が見られます。

さらに彼は、余白に追記を加えました。 ベートーヴェンが誰かを称賛する言葉を勝手に書き込み、師の孤独や苦悩を強調するような表現を残す。 後世の研究者はそれを「本人の言葉」と信じ込み、シンドラーが意図したベートーヴェン像をそのまま受け入れてしまいました。

また、会話帳に登場する人物をすり替えることで、人間関係の構図を意図的に歪めています。 本来は親しい友人の言葉であったはずが、まったく別人の発言として残される。 結果、ベートーヴェンを孤独に見せつつ、“唯一の理解者”としてシンドラーが浮かび上がる物語が完成しました。

こうした操作は、当時の誰も気づくことができませんでした。 むしろ彼が会話帳を管理・保存していたことで「正規の保管者」としての信頼が増し、研究者や伝記作家たちは疑うことなく彼の改ざんを受け入れていったのです。 ここに「虚構が真実の顔をして語られる」という歴史の矛盾が生まれました。

シンドラーの改ざんは、単なる資料操作ではなく、物語そのものの再構築でした。 それは「証人の力」がどれほど危うく、同時に恐ろしいものかを示す出来事でもあったのです。

改ざんの痕跡と“虚構の構造”を暴き出す衝撃の映像です。

5. “不滅の恋人”の脚色──恋文の宛先を書き換える推理と誘導

| 要素 | シンドラーの解釈 | 影響と結果 |

|---|---|---|

| “不滅の恋人”の手紙 | 1812年の日付が記された未送信の恋文。宛名は明記されていない。 | ベートーヴェン最大の謎のひとつとなり、研究者を惹きつける題材に。 |

| シンドラーの主張 | アントーニエ・ブレンターノ夫人を宛先と断定。 | 彼の伝記により、この説が「定説」として広まった。 |

| 脚色の手法 | 手紙の文脈を都合よく引用、矛盾する記録は無視。 | 推理ではなく“誘導”の色合いが強く、研究者を誤らせた。 |

| 文化的影響 | 「ベートーヴェンに秘められた大恋愛」というロマンを演出。 | 作曲家像をよりドラマティックにし、後世の文学や映画にも影響。 |

ベートーヴェン研究における最大の謎のひとつ──それが、1812年に書かれた未送信の手紙「不滅の恋人」宛の文書です。 「わが不滅の恋人へ」と始まるこの手紙は、誰に宛てられたのかが明記されておらず、未だに推理の対象となっています。 その謎めいた響きが、作曲家の人間的な一面を探ろうとする人々を強く惹きつけてきました。

この手紙を巡り、最初に強い解釈を打ち出したのがシンドラーでした。 彼は伝記の中で、宛先はアントーニエ・ブレンターノ夫人であると断定します。 根拠は曖昧でありながらも、「師の最大の秘密を解き明かした証人」という立場を自ら作り出すことに成功しました。 以降、この説は長く「定説」として扱われ、多くの研究者や読者に信じ込まれていきます。

シンドラーの手法は、冷静な推理ではなく脚色と誘導に近いものでした。 都合のよい文脈だけを抜き出し、矛盾する記録は削除する。 結果として、手紙の曖昧さは消え、ひとつの明確な「恋愛物語」として仕立てられたのです。

この解釈は、単なる学問的誤りではありません。 「天才作曲家が秘めた大恋愛」というロマンを世に提供し、ベートーヴェン像を劇的にしました。 事実と虚構の混ざり合いが、やがて文学や映画にまで影響を与え、「恋に生きたベートーヴェン」というイメージを固定してしまったのです。

もし宛先が誰であるかを確定できないままであったなら、手紙はもっと“沈黙の謎”として残ったのかもしれません。 けれどシンドラーは、その沈黙に「言葉」を与えてしまった。 その言葉が真実かどうかは関係なく、人々の想像力を支配した──そこに、彼のしたたかな策略の一端が見えます。

6. 神話の築き方:第九と英雄像に重ねられた理想のベートーヴェン

| 要素 | シンドラーの操作・解釈 | 影響・結果 |

|---|---|---|

| 第九交響曲 | 「人類愛の讃歌」として普遍的理想を重ねる。 | 政治・文化を超えた「人類の遺産」として神話化された。 |

| 英雄像の形成 | 苦悩を乗り越え、勝利した人物として描写。 | 「障害を克服した天才」というステレオタイプを確立。 |

| 個人史の隠蔽 | 生活の困窮や人間的弱さを削除。 | 人間の矛盾よりも「理想のモデル」としての姿を強調。 |

| 文化的波及 | 19世紀後半以降、国家・社会運動がベートーヴェンを象徴に利用。 | 「音楽の聖人」としての像が固定され、長く受け継がれる。 |

ベートーヴェンの音楽、とりわけ第九交響曲は、後世に「人類愛の讃歌」として位置づけられてきました。 けれども、この普遍的な理想像を最初に強く打ち出したのは、ほかならぬシンドラーでした。 彼は作品を単なる音楽ではなく「人類の祈り」と読み替え、その解釈を伝記や記録の中に埋め込んでいったのです。

シンドラーの語りでは、ベートーヴェンは苦悩と闘病を超えて「勝利」した人物として描かれます。 耳が聞こえない孤独、貧困、病──そうした現実を抱えながらも、第九で人類の団結を歌い上げた。 その構図は「障害を克服した天才」というわかりやすい英雄像を形成し、世代を超えて流布していきました。

しかし、この神話化には代償がありました。 シンドラーは、ベートーヴェンの人間的な弱さや失敗、日々の困窮といった側面を大きく削ぎ落としました。 彼の伝記や編集した会話帳には、葛藤よりも「理想の姿」が前面に押し出され、現実の人間像は影を潜めています。 まるで一人の人間を聖像化するかのように──。

この物語はやがて文化を超え、国家や社会運動にまで利用されるようになります。 「第九」は政治的な場面で歌われ、「音楽の聖人ベートーヴェン」は近代社会における象徴的な存在として受け継がれました。 シンドラーの“語り”は、事実の修正を超えて、ひとつの神話を作り上げてしまったのです。

本来のベートーヴェンは、もっと矛盾や不完全さを抱えた人物だったかもしれません。 けれどもシンドラーが与えた解釈は、人々に「英雄を信じたい」という願望を満たすものでした。 その願望と策略が結びついたとき、史実は神話に姿を変えた──それが「第九」とともに残されたベートーヴェン像なのです。

【画像はイメージです】

7. 綻びの発見:研究者たちの検証で露わになる矛盾と証拠

| 検証の時期 | 発見された矛盾 | 研究上の影響 |

|---|---|---|

| 19世紀後半 | 伝記の記述と現存する書簡の内容が食い違う。 | シンドラー証言の信頼性に疑念が生まれる。 |

| 20世紀初頭 | 会話帳に不自然な切除跡や余白の加筆が確認される。 | 史料改ざんの可能性が指摘され始める。 |

| 20世紀後半 | 筆跡鑑定により、シンドラー自身の加筆が特定。 | 「虚偽の伝記作者」としての評価が定着。 |

| 現代研究 | デジタル技術で会話帳の削除痕跡を精査。 | シンドラー像の再検討と、一次史料の重要性が強調される。 |

シンドラーの物語は、当初は絶対的な真実として受け入れられていました。 しかし時が経つにつれ、その“綻び”は少しずつ露わになっていきます。 彼が残した伝記や会話帳の記述と、他の史料とのあいだに矛盾が生じ始めたのです。

19世紀後半、すでに一部の研究者は「シンドラーの証言は信用できるのか」という疑問を抱きました。 現存する書簡や第三者の証言と照らし合わせると、伝記の内容に食い違いが多く見られたからです。 ただし当時は、彼が“唯一の証人”と考えられていたため、その疑念は大きな流れにはなりませんでした。

決定的な変化が訪れたのは20世紀初頭です。 研究者たちは会話帳を詳細に調査し、不自然な切除跡や余白に加えられた文字を発見しました。 この時点で「シンドラーによる操作」という可能性が真剣に論じられるようになります。

さらに20世紀後半には、筆跡鑑定が実施され、加筆の多くがシンドラー自身の筆跡であることが判明。 これにより、彼は単なる伝記作者ではなく、「虚偽を織り交ぜた物語の操作者」としての評価が固まっていきました。 学問の世界では、彼の証言をそのまま信用することはできないという共通認識が広がっていきます。

そして現代。 デジタル技術の進歩によって、会話帳の削除跡や加筆部分がより鮮明に確認され、シンドラーの改ざんが実証されつつあります。 この過程は、ベートーヴェン研究において「一次史料の重要性」を改めて認識させるものとなりました。

長年「証人」として崇められてきた人物が、実は“虚構をつくった当事者”だった──。 その発見は研究者に衝撃を与えると同時に、私たちに「真実とは誰が語るものか」という問いを突きつけています。 そしてその問いは、ベートーヴェンという巨人の姿を見直すきっかけとなっているのです。

8. 資料庫を巡る追跡──原資料・書簡・筆跡鑑定が語る“痕跡”

| 検証手段 | 具体的な内容 | 明らかになった痕跡 |

|---|---|---|

| 原資料調査 | オーストリア国立図書館やボンの資料庫で原本を精査。 | ページの切断跡や紙質の違いが確認され、改ざんの物証に。 |

| 書簡との突合 | ベートーヴェン本人や友人宛の手紙と伝記記述を比較。 | 出来事の時系列や言葉遣いの矛盾が浮き彫りになった。 |

| 筆跡鑑定 | シンドラーとベートーヴェンの筆跡を科学的に分析。 | 会話帳の余白にある加筆がシンドラー自身の手であると判明。 |

| デジタル解析 | 紫外線・赤外線撮影による消去痕の復元。 | 消された文章や元の筆跡が復元され、虚構の構造が明確化。 |

シンドラーが残した史料を巡る追跡は、まるで推理小説のように進められてきました。 その舞台となったのは、ウィーンやボンの図書館・資料庫。 そこに眠る会話帳や手紙の原本を、研究者たちはひとつひとつ検証し続けてきました。

原資料調査によって最初に気づかれたのは、ページの不自然な切断跡でした。 綴じ目からごっそり削除された痕や、紙質の異なるページの挿入。 これらは「自然な摩耗」では説明できず、明らかに人為的な操作を示していました。

さらに書簡との突合も行われました。 ベートーヴェン自身や友人たちが残した手紙と照らし合わせると、シンドラーの伝記には時系列の矛盾が多く見つかります。 彼の証言が「創作された物語」である可能性が、ここで一気に強まったのです。

決定的だったのは筆跡鑑定です。 会話帳の余白にある加筆は、ベートーヴェンの筆ではなくシンドラー自身の手によるものでした。 “唯一の証人”が、実際には史料に自分の影を刻み込んでいた──その発見は、学問界に衝撃を与えました。

近年ではデジタル解析の技術が活用され、赤外線や紫外線による調査で消された文章が浮かび上がっています。 復元された文字列は、シンドラーが意図的に消した部分を暴き出し、改ざんの全貌をさらに明確にしています。 「沈黙した史料」が、技術の力で再び語り始めた瞬間でした。

こうして積み重ねられた証拠は、ひとりの人物がどれほど執拗に史実を書き換えたのかを物語っています。 資料庫の奥深くから浮かび上がる痕跡は、シンドラーの策略の影を消すどころか、むしろ濃く映し出しているのかもしれません。

【画像はイメージです】

9. 終章:嘘と真実の狭間に残った“人間ベートーヴェン”の輪郭

| 要素 | 虚構と真実 | 残されたベートーヴェン像 |

|---|---|---|

| シンドラーの改ざん | 会話帳の切除・加筆、恋文の脚色、伝記での美化。 | 「聖人化された英雄」としての姿を強調。 |

| 研究者の検証 | 筆跡鑑定やデジタル解析で虚構を暴く。 | 「操作された史実」と「生の声」の区別が明確化。 |

| 残る人間的要素 | 怒りっぽさ、生活の不器用さ、孤独。 | 「完全ではない人間」としてのリアルな輪郭が浮かび上がる。 |

| 新しい理解 | 虚構を経てなお残る音楽の真実性。 | 弱さを抱えたまま生き抜いた「人間ベートーヴェン」。 |

シンドラーの語りが築いた虚構は、確かに長い時間をかけてベートーヴェン像を支配しました。 しかし現代の研究によってその操作が暴かれるにつれ、むしろ「人間としてのベートーヴェン」が浮かび上がってきています。 虚構を剥がした後に残るもの──それは神話ではなく、矛盾と弱さを抱えた一人の人間の姿です。

彼は怒りっぽく、しばしば人間関係を壊してしまうほど不器用でした。 金銭管理も不得手で、生活は混乱に満ちていました。 そして聴覚を失った孤独は、彼の心を何度も深く揺さぶっています。 シンドラーが消し去ろうとしたこれらの側面こそ、実は最もリアルなベートーヴェンの表情だったのかもしれません。

一方で、虚構を経てもなお消えなかったものがあります。 それは彼の音楽の力そのものです。 どれほど伝記が脚色されても、第九の響きやピアノソナタの静けさは、確かな「人間の感情」として残り続けています。 その音楽は、むしろ弱さや孤独を抱えた人間だからこそ紡がれたものとして、より深い説得力を持つようになりました。

シンドラーの改ざんは「嘘」でした。 けれど、その嘘を剥ぎ取ったあとに見えてくるのは、英雄よりももっと近しい、“人間ベートーヴェン”の輪郭です。 完全ではなく、むしろ欠けたまま生き抜いた姿。 そこにこそ、現代の私たちが共鳴できる真実があるのではないでしょうか。

全体総まとめ:シンドラーが描いた虚構と真実の系譜

| 章番号 | 見出しタイトル | 要点 |

|---|---|---|

| 1 | 序章:ベートーヴェンの死と会話帳 | シンドラーが“唯一の証人”となり、物語を握る入口を得る。 |

| 2 | 側近への道 | 弟子から秘書、家政を担い、生活全般を支配。 |

| 3 | 伝記計画 | 1838年の伝記刊行で「唯一の語り手」として歴史を独占。 |

| 4 | 会話帳の切除と追記 | 不都合を削除し、余白に加筆する改ざんを実施。 |

| 5 | “不滅の恋人”の脚色 | 恋文の宛先を恣意的に断定し、ロマン化した。 |

| 6 | 神話の築き方 | 第九を「人類愛」と結びつけ、聖人化したベートーヴェン像を流布。 |

| 7 | 綻びの発見 | 研究者が矛盾を発見し、筆跡鑑定で虚構が露呈。 |

| 8 | 資料庫を巡る追跡 | 原本調査・書簡突合・デジタル解析で改ざんの痕跡が判明。 |

| 9 | 終章:嘘と真実の狭間 | 虚構を剥がした先に、不完全な“人間ベートーヴェン”が見えてくる。 |

| 10 | 本記事まとめ | 嘘と真実を越えた先に響く音楽こそ、最もリアルな証言。 |

本記事まとめ:嘘の影を越えて浮かぶ“真実のベートーヴェン”

| 章 | 要点 | 意味するもの |

|---|---|---|

| 序章~側近への道 | シンドラーが弟子・秘書から生活を掌握し、“唯一の証人”となった。 | ベートーヴェンの死後の物語を独占する立場を得る。 |

| 伝記と改ざん | 会話帳切除、恋文脚色、第九を神話化。 | 虚構を重ねて「理想のベートーヴェン像」を創出。 |

| 研究の検証 | 矛盾の発見、筆跡鑑定、デジタル解析。 | 虚構の構造が明らかになり、“人間ベートーヴェン”が再評価される。 |

| 終章 | 嘘を剥ぎ取った先に浮かぶ矛盾と弱さ。 | 英雄ではなく不完全な人間としての姿が真実として残る。 |

ベートーヴェンの晩年を彩った秘書シンドラー。 彼が残した伝記や会話帳は、長く「真実」として扱われてきました。 けれど研究が進むにつれ、それらが虚構に満ちていることが暴かれ、私たちはむしろ“人間としてのベートーヴェン”に近づくことになりました。

切除されたページ、すり替えられた人間関係、脚色された恋文──それらはすべて嘘でした。 けれど、その嘘が剥がされた後に残るのは、怒り、孤独、弱さを抱えながらも音楽を書き続けた一人の人間。 英雄でも聖人でもない、もっと不器用で矛盾した存在です。

そして、その矛盾こそが音楽を生み出す原動力だったのかもしれません。 第九の歓喜も、ピアノソナタの静けさも、完璧な人物ではなく“不完全な人間”だからこそ響くもの。 シンドラーの虚構を越えた先に、私たちが出会うのは、よりリアルで血の通ったベートーヴェンの姿なのです。

つまり本作『ベートーヴェン捏造』が描き出すのは、虚構を暴くだけの物語ではありません。 嘘と真実のはざまに浮かぶ、「人間の温度をもったベートーヴェン」への再会。 それは、史実以上に私たちの心に響くもうひとつの真実なのかもしれません。

- 映画『ベートーヴェン捏造』は、秘書シンドラーが史料を改ざんし英雄像を作り上げた過程を描く

- 会話帳の切除・追記や“不滅の恋人”の脚色など具体的な虚構の手口が明らかになる

- 第九交響曲が「人類愛の象徴」として神話化される背景にシンドラーの影響がある

- 研究者による筆跡鑑定やデジタル解析で、史料操作の痕跡が次々と解明された

- 虚構を剥いだ先に見えるのは、弱さや孤独を抱えた“人間ベートーヴェン”の姿

- 英雄ではなく、不完全な人間としてのリアルな輪郭こそが音楽の真実性を支えている

- この映画を通して、歴史を誰が語るのか、そして何が“本当の真実”なのかを考えさせられる

シンドラーの虚構と真実、その始まりを告げる特報映像です。

コメント