アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』──。

原作は鳳ナナによる人気ライトノベルで、婚約破棄された公爵令嬢スカーレットが、理不尽な運命に立ち向かう“痛快な復讐劇”として注目を集めている。 2025年秋アニメの中でも大きな話題作のひとつだが、放送直後からネット上では 「面白い」「スカッとする」と同時に、「つまらない」「期待外れ」という真逆の評価が飛び交っている。 なぜこの作品は、ここまで賛否を分けてしまったのだろうか。

本記事では、「アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』がつまらないと言われる理由」を、 ストーリー構成・脚本・演出・キャラクター描写など、作品内部の要素から丁寧に掘り下げていく。 SNSで見かける一言レビューや炎上的な意見ではなく、 “なぜその印象が生まれたのか”という背景にある「感情のズレ」を観察していく視点だ。

たぶん、多くの人がこの作品に惹かれたのは、「暴力で解決する爽快さ」ではなく、 “理不尽な世界で、自分を取り戻す姿”だったのかもしれない。 けれどアニメ化の過程で、その心の温度が少しずつ変わってしまった── この記事では、そんな“温度差の正体”を、7つの観点から見つめていく。

感動を求めた人が「つまらない」と感じ、 一方でスカッとを求めた人が「静かすぎる」と言う。 その狭間にあるのは、“物語の完成度”ではなく“感情の届き方”だ。 完璧ではないけれど、どこかに刺さる。 そんな作品だからこそ、今あらためて言葉にしておきたい。

アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』が“つまらない”と言われた理由── それは本当に、作品の欠点なのだろうか? その問いを胸に、ここからは7つの章で、スカーレットの物語の“しくじりと真実”を見ていこう。

- アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』が「つまらない」と言われる7つの具体的な理由

- 原作や漫画版とアニメ版の違いから見える、物語の“温度差”と脚本上の課題

- スカーレットというキャラクターが抱える“強さと孤独”の表現ギャップ

- 演出・セリフ・構成の噛み合わなさが、なぜ視聴者の共感を遠ざけてしまったのか

- アニメ化によって失われた“感情の間”を取り戻すための鍵とは何か

- プロモーションと本編のトーンのズレが生んだ「期待との乖離」の構造

TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』第1弾PV

- なぜ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』は賛否が分かれるのか?

- つまらない理由①:ストーリーが単調化する「暴力解決」の構図

- つまらない理由②:悪役令嬢ジャンルの既視感──テンプレ展開の罠

- つまらない理由③:キャラクター描写の浅さと感情線の不在

- つまらない理由④:アニメ化で失われた“間”──駆け足展開の弊害

- つまらない理由⑤:セリフと演出のミスマッチ──言葉が軽く響く理由

- つまらない理由⑥:復讐劇に潜む“感情の空白”──共感を阻む脚本構成

- つまらない理由⑦:プロモーションと本編の温度差──期待との乖離

- 総まとめ一覧表:アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』“つまらない理由7選”の全体像

- 本記事まとめ:それでも「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」は、感情を取り戻す物語

なぜ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』は賛否が分かれるのか?

| 話題の中心 | 「武闘派令嬢が貴族社会をブッ飛ばす」──この痛快設定に賛否が集まる。 |

|---|---|

| ファンの期待 | 原作・漫画での人気をもとに、“スカッと系”の快感を求める声が多い。 |

| 見逃せない違和感 | アニメでは“心の描写”よりも“演出の勢い”が勝ちすぎているという指摘も。 |

| 鍵となる問い | スカーレットの「お願い」は、復讐か、それとも“生き方”の宣言なのか。 |

| この先の7章で解くこと | なぜ“つまらない”と感じられたのか──脚本・演出・構成の視点から7つの理由を解き明かす。 |

誰もが“スカッとする物語”を期待していた。 けれど、画面の向こうでスカーレットが見せたのは、 ただの痛快劇ではなく、「感情の再生」だったのかもしれない。 その“ずれ”が、この物語の温度を決めている。 ここからは、7つの理由を通して、その温度の正体を探っていく。

つまらない理由①:ストーリーが単調化する「暴力解決」の構図

『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』の主人公・スカーレットは、理不尽な婚約破棄や貴族社会の不条理に立ち向かう“武闘派令嬢”。その強さと痛快さこそが原作の魅力であり、ファンが惹かれる理由でもある。 しかし、アニメとして映像化されたとき、その“強さ”が物語の推進力を奪ってしまうという逆転現象が起こっている。 一言でいえば──「暴力で解決してしまう構図が、物語の奥行きを狭めてしまった」のだ。

| 主な論点 | 「暴力=正義」という構図が繰り返されることで、ドラマ性や心理的な深みが削がれている。 |

|---|---|

| 構成上の問題 | 葛藤や対話の積み上げが描かれず、行動→解決のリズムがパターン化している。 |

| 映像化の影響 | アニメでは“拳で語る”描写が強調されすぎ、内面の揺れが表現しきれていない。 |

| 脚本的リスク | 「なぜ戦うのか」という動機づけが薄く、キャラクターの成長線が直線的になってしまう。 |

| 改善の可能性 | 暴力の爽快感と並行して、「その後の痛み」や「後悔」を丁寧に描けば奥行きが生まれる。 |

物語の骨格は単純明快だ。「理不尽を受けた令嬢が、自らの手で不正義を正す」。 この“逆転の構図”自体は非常にわかりやすく、視聴者のストレスを浄化するカタルシスを生み出す。 しかし、問題はその「手段の固定化」にある。 どんな問題も拳で片づける展開が続くと、最初に感じた痛快さが“予定調和”に変わってしまう。 観る側の感情が次第に慣れてしまい、驚きよりも“またこの展開か”という既視感が先に立つのだ。

アニメ版では、特に第1話から第3話にかけて、スカーレットの決断と行動がほぼ即断即決型で描かれる。 原作や漫画版ではもう少し丁寧に「耐える」「迷う」「考える」という過程があったが、 アニメでは時間の制約のせいか、心理描写がカットされ、行動の動機が曖昧になっている。 結果として、視聴者はスカーレットの“怒りの正体”を共有しきれないまま、暴力の爽快さだけが前面に押し出されてしまう。

また、この構図には倫理的な単調さもある。 悪人を懲らしめるシーンは確かにスカッとするが、 “なぜその人物が悪になったのか”“許せない気持ちと許したい気持ちの間に何があるのか”といった 感情の陰影が置き去りにされている。 ドラマとは、対立する価値観のぶつかり合いの中に生まれるもの。 しかしこの作品では、価値観の衝突が起きる前に拳が飛ぶ。 そのテンポ感が、快感であると同時に、物語の深度を奪ってしまっている。

さらにアニメーションという表現手段は、暴力描写を“エンタメ化”してしまいやすい。 演出の派手さ、作画の迫力、アクションのテンポ。 これらが視覚的な刺激を生み出す一方で、「痛み」や「恐怖」のリアリティが希薄になっている。 殴ることも、倒すことも、まるで“正しいこと”のように見えてしまうのだ。 これはアニメ特有のジレンマでもある。 現実の暴力ではなく、物語上のカタルシスとして見せるためには、 そこに“感情のブレーキ”──つまり「この選択は正しかったのか?」という迷いを描く必要がある。

だが本作の脚本は、その問いを省略してしまっている。 スカーレットが勝利するたび、視聴者は「スッキリ」するが、心の奥には小さな違和感が残る。 “この人、本当に幸せになってるのかな”というモヤモヤ。 そこを描けない限り、どれだけアクションが豪華でも、物語としての満足度は伸びない。 いわば、“痛快さの中に悲しみを見せる技術”が不足しているのだ。

原作では、この“後味の苦さ”が一種の魅力だった。 敵を倒しても、スカーレットの心が完全には晴れない。 「本当はこんなこと、したくなかった」というモノローグが静かに差し込まれる。 しかしアニメ版では、その台詞がほぼ削除されている。 彼女が抱く罪悪感や迷いのニュアンスが薄まったことで、 “痛快な暴力ヒロイン”の顔だけが残ってしまったのだ。

結果、作品の感情の温度が下がり、 「勝ったけど、何も変わっていない」という虚しさだけが漂う。 それはたぶん、アニメ版が“スカッとすること”を優先して、 “心が痛むこと”を避けたからだと思う。 だけど、視聴者はその痛みを見たいのだ。 なぜなら、痛みのない勝利は、ただのカラクリだから。

もし今後、アニメが二期や続編で物語を広げるなら、 この“暴力の先にある静けさ”をどう描くかが鍵になる。 怒りと正義の間にある小さな揺らぎ。 その“人間らしさ”こそ、スカーレットの本当の魅力だと思う。

つまらない理由②:悪役令嬢ジャンルの既視感──テンプレ展開の罠

『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』は、“悪役令嬢もの”という人気ジャンルの中でも異彩を放つ存在だった。 転生もチート能力も持たず、ただ一人の貴族令嬢が理不尽に抗う──そんな現実的な視点が新鮮だったのだ。 だが、アニメ化によってその“新鮮さ”が薄れ、ジャンルのテンプレートに埋もれてしまった感がある。 つまり、作品が本来持っていた「皮肉な痛快さ」や「生々しい人間の弱さ」が、 “悪役令嬢=ざまぁ”というフォーマットの中に飲み込まれてしまったのである。

| 主な論点 | ジャンルの“お約束”が強く出すぎて、作品独自の個性が埋もれてしまっている。 |

|---|---|

| テンプレ構造 | 「婚約破棄→濡れ衣→反撃→ざまぁ」という定番展開が予測できてしまう。 |

| 差別化の難しさ | 悪役令嬢作品の乱立により、強烈な個性や感情的フックが求められる中で弱さが出た。 |

| アニメ化での影響 | 構成のテンポを優先した結果、世界観や政治的背景の説明が省略され“軽い”印象に。 |

| 再評価の鍵 | “悪役令嬢”という枠を超え、スカーレット個人の「生き方の物語」として再定義すること。 |

この作品の物語構造は、一見すると他の悪役令嬢系と同じように見える。 婚約破棄、誤解、理不尽な扱い、そして“ざまぁ”。 だが、原作ではその中に独特の“皮肉”があった。 スカーレットの戦いは単なる復讐ではなく、「社会の歪みを暴く儀式」のような意味を持っていた。 だからこそ、彼女の台詞にはどこか切実さがあり、笑いながらも胸の奥に痛みが残る。 それがアニメ化では、やや“記号的”に処理されてしまった。

例えば第1話の婚約破棄シーン。 本来なら、スカーレットが理不尽に対して感じる“恐怖”や“屈辱”が丁寧に積み上げられることで、 彼女の決断──「ブッ飛ばしてもよろしいでしょうか?」が痛快に響く。 しかしアニメでは、冒頭から強気なキャラクターとして描かれてしまったため、 この名台詞の“感情的起伏”が薄れてしまっている。 怒りの溜めがないまま解放されると、視聴者は感情のカタルシスを感じにくい。

また、悪役令嬢ジャンルの定番である“社交界”“婚約破棄”“令嬢同士のマウント”といったモチーフも、 演出としては美しく再現されているが、そこに新しい解釈が加えられていない。 衣装や背景美術は繊細でありながら、どこか“テンプレート的”。 たとえば『Re:ゼロ』や『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…』などでは、 同ジャンルの文脈を逆手に取って“メタ的な笑い”を生み出していた。 しかし『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』は、そのメタ視点が欠けている。

視聴者が感じる「またこの展開か」という退屈さは、 実は物語の展開そのものよりも、“感情の新鮮さ”が失われていることに由来する。 スカーレットの怒りも悲しみも正しいが、それが“どこから生まれたのか”が描かれない。 彼女が戦う理由が社会的構造や過去のトラウマと結びついていれば、 同じ「婚約破棄」でもまったく違う深みを持ったはずだ。

このジャンルにおいて“テンプレ”が機能するのは、 それが「物語の約束」として守られているときだけだ。 しかし、その約束が守られすぎると、逆に“予言の書”のようになってしまう。 つまり、「どうせ次はこうなる」と視聴者に読まれてしまうのだ。 アニメ版はテンポを重視するあまり、 この“予測と裏切りのバランス”を崩してしまっている。

本来、原作にあった“皮肉”── 「婚約破棄をした側より、された側の方がよほど気高かった」という逆説──が、 アニメでは軽いジョークのように扱われる場面もあった。 それにより、作品全体が“ジャンル消費的”に見えてしまう。 これは構成上の問題であり、悪意ではない。 だが、結果としてスカーレットというキャラクターの人間味が薄まり、 「悪役令嬢」という衣を着せられた“便利な主人公”に見えてしまう。

この問題を打破する鍵は、“悪役令嬢”というジャンル記号を壊すことにある。 スカーレットがどれだけ強くても、どれだけ華麗に戦っても、 その根底に“人としての弱さ”を感じられるかどうか。 その一点が、作品を“テンプレート”から“物語”へ変える。 たとえば、彼女が誰かを許せなかった夜、 拳ではなく涙でしか語れない瞬間──そこにこそ、新しさが宿る。

ジャンルが飽和した時代において、 「似たような話」でも人を動かすのは、結局“心の奥の揺れ”だと思う。 『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』が真に再評価されるためには、 スカーレットが戦う理由を“復讐”ではなく、“赦し”や“誇り”といった人間的感情の物語へと昇華させる必要がある。

悪役令嬢というジャンルの呪縛を超えて、 「強くあろうとすること」そのものの孤独を描けたとき、 この作品はようやく、“テンプレ”を越えた場所へ届くのかもしれない。

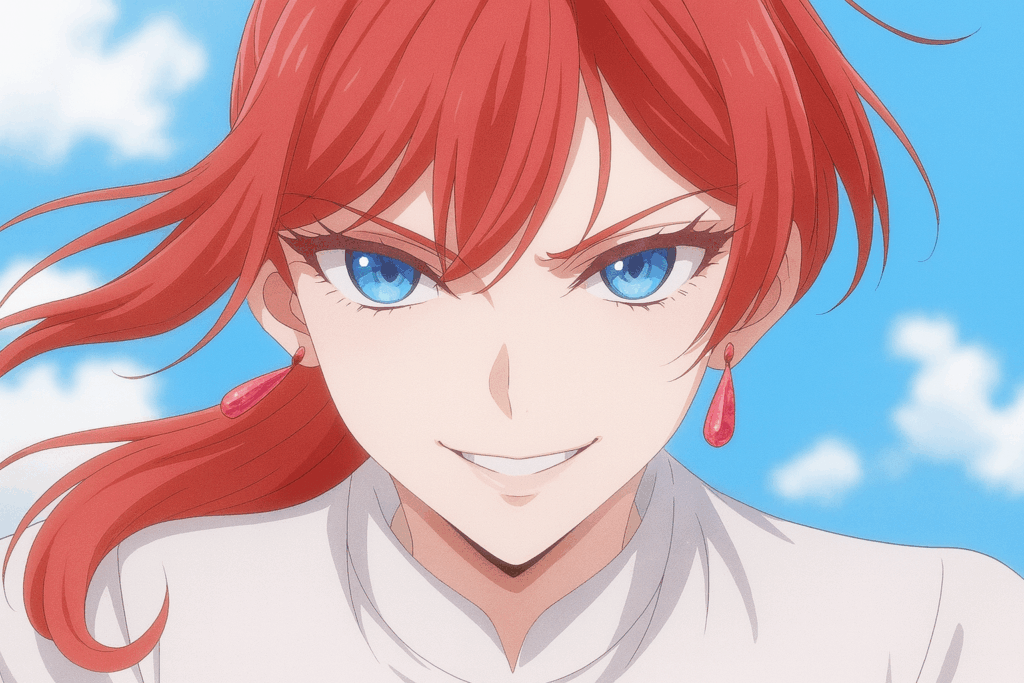

【画像はイメージです】

つまらない理由③:キャラクター描写の浅さと感情線の不在

アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』が「つまらない」と言われてしまう理由の中で、 最も致命的なのがキャラクター描写の浅さである。 スカーレットというキャラクターは、原作では複雑な矛盾を抱えた“強くて脆い女性”として描かれていた。 だがアニメでは、彼女の心の揺れや変化がほとんど描かれず、 その結果として“痛快ヒロイン”という単一の記号に収まってしまっている。 この“感情線の不在”が、物語全体を平面的に見せている最大の要因だ。

| 主な論点 | キャラクターの行動に感情の積み上げがなく、“何を感じているのか”が伝わりにくい。 |

|---|---|

| 構成上の問題 | エピソード間で心理的変化が描かれず、強い/弱いの二極で処理されてしまっている。 |

| 演出面の影響 | 台詞や表情の演技よりもアクションを優先したため、内面表現が削がれている。 |

| 他キャラとの関係性 | 脇役の感情や動機が省略され、スカーレットの“鏡”として機能していない。 |

| 改善の方向性 | “感情の余白”を残すカット・沈黙・間を演出で取り戻すこと。 |

原作のスカーレットは、単に“強い女性”ではなかった。 彼女は誇り高く、誰よりも理性的でありながら、その裏に“傷つくことへの恐怖”を隠していた。 誰にも見せないその弱さが、彼女を人間らしく見せていた。 だがアニメ版では、その“内側の揺れ”が映像として伝わってこない。 怒り、屈辱、迷い、そして諦め──それらの感情の流れがほとんど描かれず、 行動だけが物語を進めていく。

たとえば第2話で、スカーレットが元婚約者や周囲の貴族たちと再び顔を合わせる場面。 原作では、彼女が笑顔を崩さないように爪を立てて我慢する描写がある。 その短い一文で、“強さの裏の痛み”が滲み出る。 しかしアニメでは、その心理描写がカットされているため、 ただ“堂々としている女性”という印象に留まってしまう。 強さは残っているが、心の温度が失われているのだ。

さらに脇役たちの掘り下げも浅い。 彼女を支える侍女や友人、あるいは敵対する令嬢たち。 それぞれが持つ動機や心情が描かれないことで、 「スカーレットを映す鏡」としての役割が機能していない。 結果、物語の感情構造が単調になり、 視聴者が誰の感情にも寄り添えないまま進行してしまう。

感情線とは、物語の“温度”を決める心拍のようなものだ。 キャラクターがなぜ笑い、なぜ怒り、なぜ泣くのか── その因果が曖昧なままだと、どれほど派手な演出をしても心に響かない。 アニメでは、スカーレットが怒る場面が多いのに、 “なぜその瞬間に怒ったのか”という心の引き金が視聴者に伝わらない。 それが積み重なって、「感情移入できない」「ただ強いだけ」と感じさせてしまう。

一方で、感情線の欠如は彼女だけの問題ではない。 敵キャラクターも、味方も、どこか一面的に描かれている。 悪人は悪人らしく、善人は善人らしく。 この“記号化された人間関係”こそが、作品の厚みを奪っている。 本来、敵にも敵なりの理由があり、正義には歪みがある。 そのグラデーションを描けなければ、物語の説得力は弱まる。

原作の読者がスカーレットに共感したのは、 彼女が“完璧じゃないから”だ。 怒りながらも優しさを持ち、誇りを守るために自分を傷つけるような女性。 でもアニメ版では、その“揺らぎ”が削がれてしまった。 特に演出面では、アニメーションならではの“沈黙の演技”が足りない。 表情の一瞬の陰りや、息をのむ間(ま)こそが、感情を伝える最も強い演出なのに、 テンポを優先した編集がそれを奪っている。

この問題は、キャラクターデザインの印象にも影響している。 アニメ版のスカーレットは美しく、気高く、どのカットも絵になる。 だが、その“完璧さ”こそが欠点でもある。 原作の荒削りな魅力──たとえば、疲れた目元や、乱れた髪の一房── そうした“人間らしい乱れ”が、彼女のリアルを支えていた。 アニメではそれが整えられすぎていて、まるで“物語の中の女王像”のように見えてしまう。

感情線を立体的に描くためには、時に“不格好な瞬間”を許す必要がある。 泣くこと、怒ること、迷うこと。 それらの“隙”こそがキャラクターの呼吸になる。 だが本作では、その呼吸が浅い。 テンポの良いアクションの裏で、キャラクターの心が息をする余白が失われている。

物語の中で一番印象に残るのは、必ずしも大きなセリフや見せ場ではない。 むしろ、言葉にならない一瞬── スカーレットが誰にも見せない小さな表情、ふとした沈黙。 そこに“彼女が人間である証”が宿る。 アニメ版がその瞬間を逃したことこそが、「つまらない」と言われる本質かもしれない。

もし今後、シリーズが続くなら、スカーレットの“変化の物語”をもっと見せてほしい。 強さの奥にある脆さ。正しさの影にある迷い。 そこに観る者の心は動く。 痛快なだけのキャラから、“生きている人間”へ──。 それができたとき、この物語はもう一度、輝きを取り戻すはずだ。

つまらない理由④:アニメ化で失われた“間”──駆け足展開の弊害

小説や漫画がアニメ化されるとき、必ずと言っていいほど起こるのが「尺の制約」である。 『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』も例外ではない。 原作や漫画版で描かれていた“心の呼吸”が、アニメではテンポの良さの中に飲み込まれてしまった。 結果として、視聴者が感じるのは「展開が早い」という感覚よりも、 “感情が追いつかない”という置き去り感だ。

| 主な論点 | アニメ化に伴う時間圧縮で、原作の“間”や感情の積み上げが失われている。 |

|---|---|

| 構成上の問題 | 1話あたりの情報量が多く、心情変化や伏線が十分に消化されないまま進行。 |

| 演出の影響 | カット間の間合いや沈黙の演出が少なく、心理描写よりテンポ重視の構成に。 |

| 視聴体験への影響 | 視聴者がキャラクターに感情移入する前に展開が進み、“心の余白”が感じられない。 |

| 改善の方向性 | セリフと沈黙のバランスを取り戻し、“時間の使い方”で感情を演出すること。 |

アニメ版では、原作のエピソードを1クールに収めるために、かなりの再構成が行われている。 事件が起きて、スカーレットが動き、敵が倒れる。 物語はテンポよく進む。だが、そこには“感情の滞在時間”がない。 本来、スカーレットが苦しみ、迷い、立ち上がるまでの過程が、 ほんの数カットのセリフとアクションでまとめられてしまっている。

原作では、1つの事件を通して彼女が“どう感じ、どう変わったか”が細やかに描かれていた。 たとえば、裏切りに直面したときの“心の揺らぎ”。 「信じたかった」「それでも許せない」── そんな感情のぶつかり合いが、原作では数ページにわたって語られている。 だがアニメでは、その心理的な“屈折”を描く余白がほとんどない。 カットの切り替えが速く、音楽や間で感情を留めるシーンも少ないため、 視聴者の心が落ち着く前に、物語が次の展開へ進んでしまう。

このテンポの速さは、一見すると「爽快さ」にも見える。 しかし、“痛快”と“駆け足”は紙一重だ。 痛快な展開は、観る者の心が登場人物と同じ速度で動いているときに初めて成立する。 だが、感情線が整理されていないまま進行してしまうと、 観る側は“すっきり”ではなく“置き去り”を感じてしまう。

特に印象的なのは、第4話以降の展開だ。 スカーレットが新しい敵と対峙するまでの心の準備がなく、 気づけば次のバトル、次の勝利──というループになっている。 原作ではその間に、「勝ち続けることの空しさ」や「自分の正義への疑念」が描かれていた。 それがアニメではカットされており、物語の“奥行き”が平板になっている。

映像としてのテンポは良い。 だが、良すぎるテンポは時に「心の速度」を追い越してしまう。 人間の感情には、呼吸のリズムがある。 怒りにも間、喜びにも間、そして悲しみにも沈黙の時間が必要だ。 その“間(ま)”があることで、視聴者の感情が追いつき、物語が生きる。 しかしこのアニメでは、音楽とセリフが間を埋め尽くしてしまい、 感情が“考える暇を与えられない”のだ。

たとえば、スカーレットが勝利した後に、ほんの一瞬の静寂があるだけで、 そのシーンの意味はまったく変わる。 倒した敵を見下ろす沈黙。 拳を握ったまま震える指先。 その“余白”こそが、彼女の人間性を語る。 だが今の構成では、その瞬間を見せる前にエンディングが流れてしまう。

この“間の欠如”は、キャラクター同士の関係性にも影響している。 会話が常にテンポよく交わされることで、 感情がぶつかる「間合い」が作れない。 本来なら、沈黙や視線の交換が関係性を語るはずが、 アニメではそれが“セリフ”で処理されてしまっている。 その結果、「説明の多い作品」になっているのだ。

また、アニメーション特有の「演出テンポの統一」も影響している。 シリーズ全体のテンポを維持するため、 感情的に重い場面でも、テンポを崩さない編集が施されている。 これにより、視聴体験としての一貫性は保たれているが、 “感情の波”が平坦になる。 本来なら、1話ごとに緩急をつけることで、 視聴者の感情を引き込むことができたはずだ。

「間」を描くことは、勇気がいる。 沈黙のシーンは、テンポを遅らせるように見えるが、 実はそこにこそ“感情の真実”が宿る。 アニメ版ではその沈黙が削がれ、 すべてが“動き”と“音”で埋め尽くされている。 その美しさの裏に、静けさの欠如という致命的な欠点が隠れている。

とはいえ、この問題は演出次第で改善可能だ。 たとえば、映像演出で光や音を使って“沈黙の感情”を演出する方法もある。 スカーレットの横顔に影を落とし、数秒の静止を挟むだけで、 彼女の心の動きを観る者に想像させることができる。 “見せない演出”の力を信じること。 それこそが、原作の繊細な心理描写を取り戻す唯一の道だ。

アニメ化によって、作品は確かに「動き」を得た。 しかしその代わりに、“静けさのドラマ”を失った。 テンポが良いのに、どこか感情が薄い──。 それはスカーレットが生き急いでいるのではなく、 物語自体が“呼吸”を忘れてしまったからかもしれない。 次に期待するのは、アニメがその呼吸を取り戻す瞬間だ。

TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』第2弾PV

つまらない理由⑤:セリフと演出のミスマッチ──言葉が軽く響く理由

アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』は、タイトルにも象徴されるように、 「言葉」が武器の作品である。 スカーレットが放つ一言一言には、痛みや誇り、そして皮肉が込められていた。 しかしアニメ版では、そのセリフがどこか“軽く”聞こえてしまう場面が多い。 それは声優の力量や台本の質ではなく、「演出とセリフの呼吸が合っていない」ことに原因がある。

| 主な論点 | 印象的なセリフのタイミングや演出が噛み合わず、“言葉の重み”が伝わりにくい。 |

|---|---|

| 構成上の問題 | 感情の起伏とセリフの出る瞬間が合っておらず、セリフが説明的に響く。 |

| 演出上の要因 | 台詞の直後に派手なBGMやカットが入り、余韻を消してしまっている。 |

| 感情表現のズレ | 声のトーンや間の取り方がキャラクターの内面と一致していない。 |

| 改善の方向性 | “間”と“静けさ”を使って、セリフに重力を戻す演出設計を行うこと。 |

スカーレットのセリフには、もともと独特のテンポと重さがある。 たとえば有名な台詞、「貴方達をブッ飛ばしてもよろしいでしょうか?」。 この一言は、単なる痛快ギャグではなく、彼女の心の“限界点”を表す告白だった。 原作では、この台詞の前に「涙をこらえる時間」や「笑顔の裏で震える心情」が丁寧に描かれていたため、 その一言が“決壊”のように響いた。 しかしアニメ版では、セリフの前段階が省略され、 笑って言うようなテンポで放たれてしまったことで、 感情の爆発というより“演出上の見せ場”として処理されてしまった。

このズレは、脚本構成と演出テンポの不一致から生まれている。 アニメでは、1話ごとに見せ場を作るために、 セリフが「場を締める役割」として強調されることが多い。 だがその結果、台詞が“感情の流れの途中ではなく、区切りとして置かれる”ようになり、 視聴者にとっては「決め台詞」的な印象しか残らない。 原作で感じた“人間の声”が、“キャラクターのセリフ”に変わってしまうのだ。

また、BGMや効果音とのバランスも大きい。 たとえば感情的な台詞の直後に、アップテンポな曲が流れたり、 派手なアクションが挿入されたりすることで、 セリフの余韻がほとんど残らない。 言葉とは、沈黙に溶けて初めて心に沈むもの。 だがアニメ版では、その“沈黙の余白”がほぼ存在しない。 セリフが響く間もなく、次の動作にかき消されていく。

声優の演技もまた、演出のテンポに引っ張られている。 スカーレット役の声は確かに華があり、強さも美しさも感じる。 だが、その強さが常に一定であるため、 “揺らぎ”や“震え”の表現が目立たない。 感情の波が平坦なままだと、どれほど名台詞を放っても、 それが心に届く前に流れていってしまう。

さらに、セリフと映像のトーンのズレも問題だ。 たとえば悲しみを込めたセリフの背後に、 明るい色調の背景や軽快なカメラワークが挿入されることで、 視覚と聴覚の印象が分離してしまう。 映像が“ポジティブ”に見える分、セリフの悲しみが浮いてしまうのだ。 本来であれば、背景の色味や光の演出で セリフのトーンを支えるべき場面が多い。

一方で、セリフの“言葉選び”自体にも変化が見られる。 アニメ脚本では、テンポを重視するために 長文のモノローグが削られ、端的なセリフに置き換えられている。 これにより、原作の独特なリズム── たとえば「静かな皮肉」や「哀しみのにじむ言葉」が消えてしまった。 原作のスカーレットは、怒りながらもどこか寂しげに笑う。 だがアニメの彼女は、常に堂々としていて、 その“悲しみの音”が感じられない。

セリフとは、感情の最終形ではなく“途中経過”である。 しかしアニメ版の台詞は、すべてが“決まり文句”のように整っている。 たとえば原作では、スカーレットの台詞が時に支離滅裂で、 それが彼女の動揺や葛藤を表していた。 だが映像化では、台詞が滑らかすぎて、 彼女の“人間らしい乱れ”が失われている。

このようなセリフの“軽さ”は、作品全体のトーンにも波及している。 重いテーマを扱っているのに、軽妙なリズムで展開されるため、 視聴者の心に残るのは「テンポの良いアニメ」という印象だけ。 作品の持つ倫理的・感情的な問いが、流されてしまうのだ。 そして気づけば、「言葉の強さ」が「演出の速さ」に負けている。

アニメーションは、動きで語る芸術だ。 だが、動かない“静止”の中にこそ言葉の意味が生まれる。 セリフの後に3秒の沈黙を置く。 視線を交わす。 その一瞬のために、観る者は物語に息を呑む。 その演出を取り戻せば、スカーレットの言葉は再び“刃”になる。

結局のところ、セリフが軽く響くのは、 言葉の問題ではなく、「時間の使い方」の問題だ。 台詞の余韻を描けるかどうか。 それが、アニメが“ドラマ”として成熟できるかを決める。 スカーレットの「お願い」は、 暴力でも勝利でもなく、“心を見てほしい”という叫びだったはず。 その声を再び重く響かせるためには、 映像がもう一度“沈黙”を学ぶ必要があるのかもしれない。

つまらない理由⑥:復讐劇に潜む“感情の空白”──共感を阻む脚本構成

『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』という物語の軸は、明確だ。 それは「理不尽を受けた令嬢が、自らの手で正義を取り戻す復讐劇」である。 だが、復讐劇という構造は、常にひとつの危険を孕んでいる。 それは──「なぜこの復讐が必要だったのか」という感情の根拠が弱いと、 物語全体が“快感”ではなく“空虚”に見えてしまうということだ。 アニメ版ではまさにこの落とし穴に陥っている。

| 主な論点 | 復讐の動機づけが浅く、スカーレットの怒りや悲しみに共感しづらい。 |

|---|---|

| 構成上の問題 | 被害と報復の間の“感情のプロセス”が省略され、感情線が繋がらない。 |

| 演出上の課題 | 復讐の結果に対する「後悔」「安堵」「虚しさ」などの心情が描かれない。 |

| 倫理的バランス | 悪人を倒しても罪悪感がなく、復讐が“正義”に見えてしまう単純構造。 |

| 改善の方向性 | “復讐の痛み”を描き、視聴者に「もし自分だったら」と想像させる構成へ。 |

本作のスカーレットは、理不尽な婚約破棄と濡れ衣によって社会的に破滅させられた女性だ。 その屈辱を自らの力で晴らす姿は、まさに“ざまぁ系”のカタルシスの象徴。 だが、その痛快さの裏で描かれるはずの「心の傷」が、アニメではほとんど触れられていない。 彼女の復讐は、悲しみの果てではなく、単なる正義の執行のように見えてしまう。 これが、視聴者の共感を阻んでいる最大の理由だ。

復讐とは、単なるアクションではなく「感情の帰着点」である。 「なぜ復讐を選んだのか」「それによって何を得たのか」── その過程が描かれてこそ、復讐の意味が生まれる。 しかしアニメ版のスカーレットは、怒りの導火線が短すぎる。 理不尽に怒るのは当然だが、その怒りが“どこから来たのか”がわからない。 視聴者は彼女の痛みを理解する前に、彼女の拳を見ることになる。

原作では、スカーレットが復讐を決意するまでに時間がかかる。 そこには迷いや葛藤、そして“誰も助けてくれなかった世界”への絶望が描かれていた。 「もう誰も信じない」と言いながらも、本当は誰かを信じたかった。 その“信じたいのに信じられない”心の揺れこそが、彼女の人間性を象徴していた。 だがアニメでは、その感情の“過程”が省略されている。 視聴者は彼女の怒りの理由を“知識として理解”するが、“感情として共鳴”できない。

また、復讐の結果としての感情変化がほとんど描かれないことも問題だ。 敵を倒した後、スカーレットはどんな気持ちになるのか。 安堵か、後悔か、空虚か──。 原作では、その余韻にこそドラマがあった。 「勝ったはずなのに、心は少しだけ寂しい」 そんな静かな痛みが、彼女の人間らしさを支えていた。 しかしアニメ版では、勝利の直後にエンディングが流れるため、 “感情の結果”が描かれない。 そのため、物語が“過程の積み重ね”ではなく“連続する事件”として見えてしまう。

さらに、脚本構成上の課題として、「感情の溜め」と「発散」が一致していない点も挙げられる。 スカーレットが怒るタイミングや行動の強度が、彼女の心理状態とリンクしていない。 本来なら、心が限界に達した瞬間に行動が起こるはずが、 アニメでは“エピソードの都合”で動かされている印象を受ける。 これではキャラクターが“脚本に操られている”ように見えてしまう。

脚本の目的が「スカッとさせること」に寄りすぎた結果、 物語の中にあるはずの“人間の温度”が薄まっている。 復讐というテーマは、正義と悪の二元論ではなく、 「どちらにも痛みがある」世界を描くことに意味がある。 だが、アニメ版は復讐を“手段”として描くことに終始してしまい、 その行為がスカーレット自身をどう変えていくのか、というテーマに踏み込めていない。

たとえば、敵を倒した後に彼女が誰かに優しくされる場面、 あるいはふとした瞬間に“過去の自分”を思い出すような演出があれば、 復讐は「行為」ではなく「心の旅」として描けたはずだ。 だが今の構成では、彼女の感情が“アクションの外側”に置かれている。 そのため、どれだけ派手な戦闘シーンが続いても、 視聴者の心は動かない。

“復讐”というテーマは、物語を動かす強力なエンジンだが、 それを走らせるためには“燃料”──すなわち共感が必要だ。 その共感を生むのは、派手なセリフでも作画の迫力でもなく、 「この人の痛みを、少しわかる気がする」という瞬間。 その瞬間が欠けると、どれほど完成度が高くても、 視聴者の心には“感情の空白”が残る。

アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』が抱えるのは、 まさにこの“感情の空白”だ。 それは作品の欠点というより、 現代のアニメ制作全体が直面している問題でもある。 時間の制約、テンポ重視、視覚的な満足度。 それらの中で、「感情の呼吸」はどこに置かれるのか。 もし次のシーズンで、その問いに向き合えるなら── スカーレットの“復讐”は、ようやく“癒し”へと変わるのかもしれない。

つまらない理由⑦:プロモーションと本編の温度差──期待との乖離

アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』は、放送前から大きな話題を呼んだ。 「貴族社会の理不尽をブッ飛ばす」「武闘派令嬢の痛快復讐劇」といったコピー、 そしてスカーレットが拳を突き上げる印象的なキービジュアル。 宣伝は徹底して“スカッと系”の爽快感を前面に打ち出していた。 しかし、そのキャッチコピーで膨らんだ期待と、実際の本編の温度が一致していなかったことで、 一部の視聴者が「思っていたのと違う」と感じてしまったのだ。

| 主な論点 | 宣伝の“痛快さ・笑える復讐劇”というイメージと、本編のトーンが一致していない。 |

|---|---|

| 構成上の問題 | PVや広告では明るく派手な印象を与えたが、実際は重いテーマが多くトーンが異なる。 |

| 視聴者心理 | 期待していた“爽快なざまぁ感”よりも“静かな復讐”に戸惑う視聴者が多かった。 |

| 広報の影響 | SNSでの公式プロモーションがカジュアルすぎて、作品の真面目さと噛み合わなかった。 |

| 改善の方向性 | “痛快”と“哀しみ”の両方を伝えるトーン設計をプロモーション段階で統一すること。 |

近年のアニメ業界では、PVやティザーで“わかりやすい強さ”を打ち出す傾向がある。 しかしこの作品の場合、その「強さの提示」が本編の繊細な感情描写を覆い隠してしまった。 実際に放送された第1話は、笑いよりも怒り、痛快よりも悲哀を感じさせる内容で、 “拳で戦うヒロイン”というキャッチとは異なる、静かな余韻を残すトーンで始まった。 そのギャップこそが、評価を二分させた原因だった。

宣伝では「スカッと」「ぶっ飛ばす」「ざまぁ」といったワードが並んでいたが、 実際の本編には、彼女が怒りの裏で抱える“孤独”や“空しさ”が漂っている。 これは決して悪いことではない。 むしろ原作の本質──「誰も救ってくれない世界で、それでも立ち上がる強さ」──に忠実な方向性だ。 だが、プロモーションがその静けさを伝えていなかったため、 多くの視聴者が“別の作品”を期待してしまった。

たとえば、PVで印象的に使われたセリフ「貴方達をブッ飛ばしてもよろしいでしょうか?」。 宣伝では爽快な決め台詞として切り取られていたが、 本編ではそれが“涙を隠すための強がり”として描かれる。 その意味の違いに気づくと、スカーレットの人物像が一気に深まるが、 初見の視聴者はその“温度差”に戸惑う。 宣伝が提示した「ヒロイン像」と、物語の中で生きている「彼女本人」の間に、 見えない距離が生まれてしまっている。

さらに、公式SNSやキャンペーンのトーンも、本編の真面目さと乖離していた。 “メンチニキ”とのコラボや、カジュアルなノリの投稿など、 宣伝戦略としては目を引くが、物語の持つ“静かな怒り”や“品格”とは異なる方向性。 作品を知らない層にとっては、「軽いギャグアニメなのかな?」と誤解を与えかねない。 結果として、放送開始後に「思っていたより真面目」「暗い」といった感想が目立つことになった。

このような“期待との乖離”は、作品の内容そのものよりも、“入口の設計”に問題がある。 もしプロモーション段階で、「痛快さと切なさが共存する作品」として提示されていれば、 このズレは大幅に減っていたはずだ。 観る人が求めていたのは「スカッとする正義」ではなく、 「自分の中の怒りを代弁してくれる誰か」だったのかもしれない。

また、トーンの不一致は演出面にも波及している。 宣伝映像ではアクション重視、色彩も明るく、BGMも躍動感に満ちていたが、 本編では静謐な室内劇のような演出が続く。 そのため、映像体験としての“温度の急変”が起きてしまう。 テンションの高いPVの印象を抱えたまま本編を観ると、 どこか抑えたトーンに違和感を覚えるのだ。

しかしこの“静けさ”こそ、本作の本当の魅力でもある。 スカーレットの復讐劇は、痛快というよりも、むしろ「心を守るための闘い」である。 怒りの中に哀しみがあり、勝利の中に空虚がある。 その二面性が描けているのに、宣伝が“一面”だけを強調してしまった。 それはまるで、彼女の心の片側を切り取ってポスターにしてしまったようなものだ。

この問題は、作品そのものよりも「伝え方」の課題だ。 PV・キービジュアル・SNS──どの媒体でも作品の“温度”を統一することが重要である。 アニメは物語だけでなく“空気”を届けるもの。 その空気がプロモーション段階で誤って伝わると、 観る前から“ズレた期待”が生まれてしまう。

一方で、この温度差は、作品を“再発見”させるきっかけにもなる。 「スカッと」だと思って観たら、「静かで切ない」作品だった。 そのギャップを肯定的に受け止めた人たちは、 むしろスカーレットの内面に深く共感している。 つまり、このズレは完全な失敗ではなく、 “作品が持つもう一つの顔”を引き出す鏡にもなっているのだ。

プロモーションと本編の温度差──それは単なるマーケティング上の問題ではなく、 物語がどんな感情を観る人に託したいか、という“表現の設計”そのものだと思う。 スカーレットが叫ぶ「お願い」は、きっと“見せ方”ではなく“伝え方”の願いでもある。 もし次の展開で、この作品がその温度差を埋められたなら── その時、ようやく視聴者とスカーレットの心は、同じ温度で呼吸できるのかもしれない。

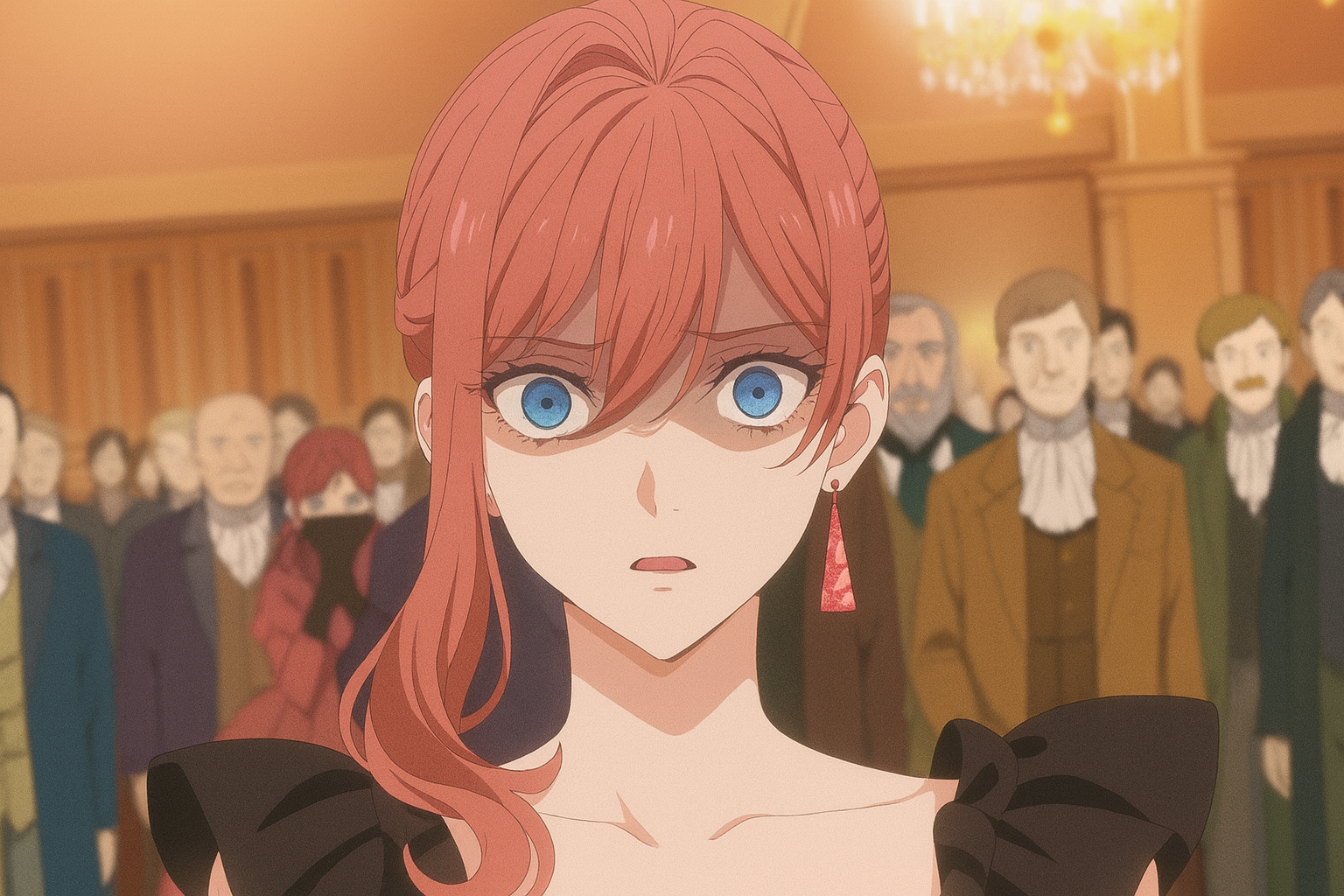

【画像はイメージです】

総まとめ一覧表:アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』“つまらない理由7選”の全体像

| つまらない理由① | ストーリーが「暴力解決」に依存しすぎており、感情の深みや変化が薄い。 |

|---|---|

| つまらない理由② | 悪役令嬢ジャンルのテンプレ構成が多く、他作品との差別化が弱い。 |

| つまらない理由③ | キャラクターの内面描写が浅く、スカーレットの葛藤や背景が伝わりづらい。 |

| つまらない理由④ | アニメ化による尺不足で展開が早すぎ、“感情の間”が省略されている。 |

| つまらない理由⑤ | セリフと演出のテンポが噛み合わず、名台詞が“軽く響く”場面が多い。 |

| つまらない理由⑥ | 復讐の動機・心情の描写が浅く、視聴者が共感しにくい脚本構成。 |

| つまらない理由⑦ | 宣伝と本編のトーンが一致せず、「期待とのギャップ」による落差が大きい。 |

| 総括テーマ | “痛快さ”よりも“心の温度”をどう描くか。アニメ化で失われた“間”の再構築が鍵。 |

この一覧表は、各章で分析した「つまらない理由7選」を一望できるまとめです。 赤い枠線は、スカーレットの激情や誇りを象徴している。 物語が抱えた課題の中にも、「まだ語りきれていない感情」が確かに息づいている── それをどう拾い上げるかが、次の展開への希望になる。

本記事まとめ:それでも「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」は、感情を取り戻す物語

ここまで、アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』が「つまらない」と言われる7つの理由を見てきた。 暴力に頼りすぎる展開、テンプレ的構成、感情線の浅さ、演出の呼吸、脚本の空白、そしてプロモーションとの温度差。 それらは一見、作品の欠点のように見えるかもしれない。 だがその奥には、ひとつの共通点がある。 ──それは、「この物語が本来持っている“心の温度”が、まだ充分に伝わっていない」ということ。

| 総括テーマ | 「痛快さ」と「哀しみ」の両立が描ききれず、感情の深さが伝わりにくい構成。 |

|---|---|

| 作品の本質 | 暴力や復讐の裏にある“誰かに見てほしい心”が、この物語の核。 |

| アニメ化の課題 | 原作の“沈黙”や“間”の美学を、映像テンポの中で再現しきれていない。 |

| 期待とのズレ | 宣伝が描いた「スカッとする物語」と、実際の「痛みを抱く物語」の乖離。 |

| 今後への希望 | 脚本と演出の呼吸を整えることで、スカーレットの“心の声”を再び響かせられる。 |

スカーレットという人物の本質は、「強い女」ではなく「傷を抱えても立ち上がる人間」だ。 “つまらない”と感じた人の多くは、彼女の怒りよりも、その痛みが見えなかったからかもしれない。 拳を振り上げるシーンは、カタルシスの象徴であると同時に、心を守るための祈りでもある。 その祈りがきちんと届く作品に仕上がるかどうか── それが、アニメ化の成否を左右する本当のポイントだと思う。

物語とは、本来“人間の不完全さ”を描くための器だ。 完璧な復讐も、完璧な勝利も、現実には存在しない。 それでもスカーレットは拳を握りしめ、傷だらけの手で自分を守ろうとする。 その姿にこそ、多くの人が共感するはずだ。 だからこそ、次に期待したいのは「痛快さ」ではなく、“感情の回復”だ。

もし次のエピソードで、彼女がほんの一瞬でも迷い、 涙をこらえるように笑う場面があるなら── きっとその瞬間、「つまらない」と言われた物語が、“心に残る物語”に変わる。

“最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか”。 このタイトルに込められた願いは、もしかしたら視聴者にも向けられているのかもしれない。 「どうか、私を“強い女”ではなく、“生きている人間”として見てください」と。 その声に耳を傾けられたとき、この作品は本当の意味で報われる気がする。

だから私は思う。 アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』は、 “つまらない”のではなく、“まだ語り尽くされていない”だけなのかもしれない。

- アニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』が「つまらない」と言われる理由は、脚本・構成・演出の“感情のズレ”にある

- 暴力や復讐の快感よりも、スカーレットの“心の痛み”を描くことが物語の本質である

- アニメ化により原作の“間”や“余韻”が省略され、キャラクターの深みが伝わりにくくなった

- セリフ・音楽・テンポの呼吸が噛み合わず、名台詞の重みが軽く響いてしまった

- 復讐の裏にある“人間の孤独”や“心の再生”を描ければ、作品は大きく印象を変える可能性がある

- プロモーションと本編の温度差が評価の分かれ目となり、“期待とのギャップ”が不満を生んだ

- “つまらない”という評価の中にも、視聴者が本当は“心を動かされたい”という願いがある

- 本作はまだ終わっていない──次の展開で“感情を取り戻す物語”として再評価される余地がある

【 】TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』第1話より

コメント