Netflixオリジナル映画『カマキリ(Mantis)』が話題を呼んでいます。殺し屋たちの頂上決戦を描く本作は、スタイリッシュなアクションだけでなく、組織と個人、師弟関係と裏切りといった濃密な人間ドラマが展開され、多くの視聴者の注目を集めています。

本記事では、『カマキリ』の物語をより深く理解するために、キャスト一覧と相関図をもとに登場人物同士の関係性を徹底整理。さらに、ストーリーの展開や見どころを、全9見出し+まとめ構成で詳しく解説していきます。

「誰が敵で、誰が味方なのか?」「本当の狙いは何だったのか?」── 視聴後に湧き上がるそんな疑問を、この記事がすっきり整理し、伏線や関係性の“温度”まで言葉にして届けます。

Netflix映画『カマキリ』をもっと深く楽しみたい人へ。この記事が“もう一度見返したくなる視点”になりますように。

- Netflix映画『カマキリ』の登場人物とキャストの全体像

- 主要キャラクターの関係性が一目でわかる相関図

- 物語を深く読み解くための注目ポイントと裏の動き

- ハヌル・ジェイ・トッコを中心とした師弟・対立構図の詳細

- ラストシーンに込められた余白と、観る者への問いかけ

『カマキリ』予告編 – Netflix

- キャスト一覧:Netflix映画『カマキリ』出演者情報まとめ

- 1. 暴走する業界/“MK崩壊”と“カマキリ(ハヌル)”復帰の衝撃

- 2. ハヌル(イム・シワン)の過去と“新たな戦い”の動機

- 3. ジェイ(パク・ギュヨン)との関係に潜む“友情と対立”

- 4. 師弟か、敵か──トッコ(チョ・ウジン)の揺れる立場

- 5. 死してなお物語を動かす、前代表チャ・ミンギュの影

- 6. 殺し屋たちの“裏相関図”──キル・ボクスン、ベンジャミンほか脇役たち

- 7. ハヌル vs トッコ──“頂上決戦”を引き寄せた因縁

- 8. 組織を超えて交錯する野望と絆──MKの崩壊と再生

- 9. “カマキリカンパニー”構想の真意とラストの余白

- まとめ表:キャラクター・構図・テーマの整理一覧

- まとめ:殺し屋の物語が映す“選択”と“再定義”の時代

- ── カテゴリー案内 ──

キャスト一覧:Netflix映画『カマキリ』出演者情報まとめ

| キャラクター | 俳優 | 立ち位置・役割 |

|---|---|---|

| ハヌル | イム・シワン | 本作の主人公。MK離脱後、“カマキリカンパニー”設立を目指す元エース暗殺者 |

| ジェイ | パク・ギュヨン | ハヌルの旧友でライバル。かつての同志だが、複雑な想いを抱える |

| トッコ | チョ・ウジン | MK創設者の一人。ハヌルの師匠的存在だが、対立軸へと変化 |

| チャ・ミンギュ | ソル・ギョング | 故人となったMK前代表。物語の発端を担う存在 |

| キル・ボクスン | チョン・ドヨン | 実力派の暗殺者。MK内の別ルートとして描かれる |

| ベンジャミン | チェ・ヒョンウク | 若手ながら鋭さを持つ新世代のキーパーソン |

| スミン | ペ・ガンヒ | 裏方だが情勢に深く関与するサブキャラ |

| プンバイ | ファン・ソンビン | 作戦行動に加わる技術系キャラ |

| ドンヨン | ユ・スビン | サポート役として暗躍する脇役 |

| ペ・ス | チョン・ペス | 組織の管理系ラインに関わる存在 |

1. 暴走する業界/“MK崩壊”と“カマキリ(ハヌル)”復帰の衝撃

長い休暇から戻ったA級暗殺者・ハヌル(通称“カマキリ”)は、かつて所属していた暗殺企業MKの代表チャ・ミンギュの死を機に、業界そのもののバランスを揺るがす存在となる。旧体制はすでに瓦解の瀬戸際。そこへ彼の復帰が、業界再編の引き金を引く。

| 現状の暗殺業界 | MKの代表死後、組織の統制力が弱体化し“旧規則”が揺らいでいる |

|---|---|

| ハヌルの復帰 | 休暇明けに戻った彼は、MKを離脱し独自の動きを始める |

| 復帰の意味 | 既成概念の破壊、新たな秩序への挑戦 |

| キーマン | チャ・ミンギュの死、トッコやジェイの動きが運命の鍵 |

| 軸となるテーマ | 権力空白への反応/伝統 vs 革新/信頼と裏切り |

まず押さえておくべきは、「MKはもはや一枚岩ではない」という事実だ。代表チャ・ミンギュの死を契機に、組織内部には不安と亀裂が生まれていた。制度、掟、上下関係──そうした“揺るがないはずの基本”が、静かに崩れ始めている。

その頃、長い休暇を終えた“カマキリ”ことハヌルが帰還する。彼の復帰には単なる“元の場所へ戻る”以上の意味がある。MKという巨大な枠組みに縛られない、新たな暗殺ビジネスモデルを体現したいという意志。彼は“組織に従う殺し屋”の枠を壊そうとしている。

実は、この構図自体がこの映画の中心テーマでもある。業界を牛耳る古い掟に抗う存在、支配の空白を狙う野心家たち、信頼と裏切りの綱引き──ハヌルの復帰は、物語的にも象徴的な始まりだ。

さらに興味深いのは、本作『カマキリ(Mantis)』は 『キル・ボクスン』 のスピンオフという位置づけがあること。 “殺し屋ユニバース”を拡張しながら、世代交代・視座の転換を描こうという意図も感じられる。

ただ、復帰直後からハヌルにとって好都合な道が開かれているわけではない。彼を待っているのは、かつての盟友ジェイの冷たい眼差し、師匠トッコの野望、そしてMKの中枢で蠢く裏勢力たち。彼らとの再会は、遺恨と期待が入り混じる再編の演舞だ。

「この業界、もう掟なんてない」 ──ハヌル(仮)

このセリフは、ただの宣言以上の危機感を孕んでいる。掟なき世界では、ルールをつくる者にこそ支配の権利が移る。ハヌルはその舞台に名乗りを上げたのだ。

この見出し1を通じて読者に伝えたいのは、物語の“発端”とはただ始まりではないということ。終わりゆくものを見つめ、そこへ反逆の息づかいを吹き込む瞬間でもある。ハヌルの復帰は、MKという旧態依然の殻を割る“振動”であり、物語世界を根底から揺らしにかかる宣戦布告なのだ。

2. ハヌル(イム・シワン)の過去と“新たな戦い”の動機

ハヌルという名は、ただの殺し屋ではなく“伝説”である。彼がなぜ“カマキリ”と呼ばれたのか、その過去の影が、復帰後の選択を静かに縛っている。本節では、彼の成長過程、MKとの縁、そして“再始動”に至るまでの心の流れに焦点を当てる。

| 出自と育成経緯 | 幼少期の孤独、早期から暗殺技術を学んだ逸材としての成長 |

|---|---|

| MKとの関わり | 組織の中核として力を認められ、主要任務に従事 |

| 沈黙の時期・休暇 | 心の均衡を求めるための“休息”と葛藤の時間 |

| 復帰の転機 | チャ・ミンギュの死と業界崩壊、組織に残された空白 |

| 再始動の動機 | 自由と効率を掲げ、個と契約の世界を目指す強い意思 |

ハヌルの過去は謎めいている部分が多いが、少なくとも明らかなことは、彼が幼い頃から“普通”ではなかったということだ。闇の世界で育った彼は、感情と距離を取りながらも、研ぎ澄まされた技を手に入れるための鍛錬の日々を重ねてきた。

MKという巨大な組織の中で、彼は早くからその才能を認められ、次第に重責を帯びる任務を担当するようになる。その過程で“殺す技術”だけでなく、“契約で成り立つ暗殺ビジネス”の裏側を学んでいったのだろう。

だが、完璧すぎる日々には必ず“疲れ”が訪れる。ハヌルはある時期、故意にその流れから身を引き、一定の距離を置いた“沈黙の時期”を持つ。この期間は作品中では語られぬままだが、彼の心の声がひっそりと積もっていた時間とも思われる。

そしてチャ・ミンギュの死──MKの代表の突然の死は、ただの事故では済まなかった。MK内部の均衡が崩れ、支配構造の空白が露わとなる中で、ハヌルの“帰還”は、偶然などではなかったのだ。

復帰直後、彼はただMKに戻るのではなく、「カマキリカンパニー」という独自の殺し屋事業を志向する。これは、MKという古い組織体制への明確な挑戦であり、自由と効率を求めるハヌルの信念が隠されている。

彼の選択には、ただ“復帰したい”という願望だけでなく、旧秩序を壊したいという覚悟と野望が滲む。そして、その野望は、旧友・ライバルたちとの再接触や裏切り、権力争いといった形で物語を重層化させていく。

「技術が全てじゃない。契約を制する者が、新しい頂点をつくる」

この言葉が実際に作中にあるかはわからないが、ハヌルの思考軸を象徴しているように思える。彼は単なる暗殺者ではない。戦略家であり改革者でもある。

この第2見出しで描きたいのは、ハヌルの“感情になれなかった過去”と、“動かされる未来”が同じ線上にあるということ。彼の復帰、彼の再始動は、過去と未来の綱引きの果ての選択なのだ。

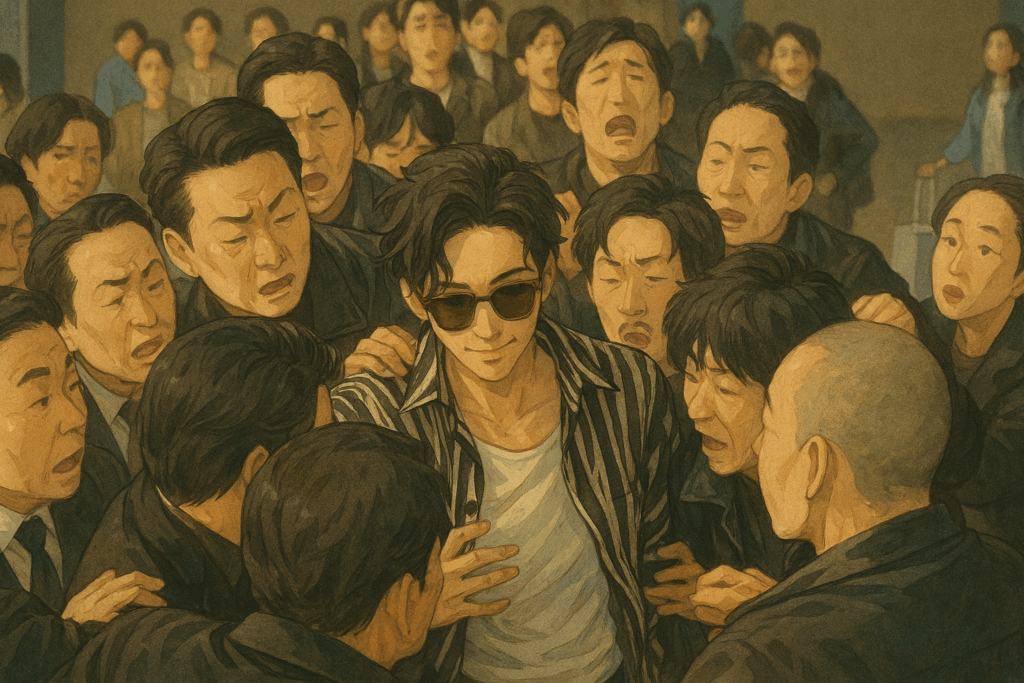

【画像はイメージです】

3. ジェイ(パク・ギュヨン)との関係に潜む“友情と対立”

幼馴染/同期として歩いてきたハヌルとジェイ。しかしその絆は単なる友情を超えて、確かな緊張と裏切りを孕んだものとなる。本章では、二人の過去・現在・未来を紡ぎながら、その関係性が物語にどう影響するかを掘り下げる。

| 共に歩んだ過去 | 幼馴染・同期キラーとしての訓練と任務遂行履歴 |

|---|---|

| 嫉妬と疎外感 | ジェイはハヌルに対する劣等感/評価の差を抱えている |

| 協力と衝突 | 時に協働し、時に対立。目標と手段の相違が火花を散らす |

| 信頼の揺らぎ | 情報隠蔽、過去の裏切り疑惑が二人の間に影を落とす |

| 未来の決断 | ハヌルの新体制に対してジェイが取る立場と覚悟 |

(カマキリ/イム・シワン)

(パク・ギュヨン)

↔ ジェイは嫉妬と疎外感を胸に抱く

↔ ハヌルの復帰に対し、支持か背反か揺れる立場

↔ 情報の隠蔽、信頼崩壊の種を撒く過去の軋轢

ハヌルとジェイは、幼い頃から互いを知る存在だった。同期としてともに訓練を受け、過酷な任務を分かち合った関係。それは信頼の絆としても作用したが、同時に“誰が上位か”“誰が評価されるか”という比較の視線を常に内包するものでもあった。

ジェイは、表向きはハヌルの側にいるように見えるが、内側には複雑な感情を抱いている。劣等感、疑念、あるいは“自分も同じ場所に立ちたい”という野心。それが、彼をただのライバル以上の存在にしている。

復帰したハヌルに対して、ジェイの反応は一貫しない。時には協力を申し出、時には警戒と牽制を並行させる。目的や手段の違いがその都度衝突を生み、二人の間には“同盟なのか敵なのか”という曖昧な均衡が生まれる。

だが本当の亀裂は、情報の隠蔽と過去の誤算から始まる。ジェイは、ハヌルが隠してきたものを知ってしまう可能性を常に感じており、そこに「信頼できる相手か?」という疑問を抱えるようになる。その疑問こそが、二人の関係性を揺らす最大の要因だ。

「君はいつも、僕を先に進ませなかった」

この言葉が仮に物語中にあれば、ジェイの心情をよく語るだろう。ハヌルの才能と機会が常に彼を引き離すように感じられ、それが嫉妬や反発心を育んだのかもしれない。

物語の後半、ハヌルの掲げる“契約と効率”のビジョンに対し、ジェイがどう対峙するかは非常に大きな岐路となる。彼は、自らが信じる正義と野望、そしてハヌルとの“過去”をどう調整するのか。

この見出しを通して示したいのは、ハヌルとジェイの関係性が単純な“仲間/敵”の構図を超えているということ。友情と対立、支え合いと疑念。そこに生まれる“綱引き”こそ、この映画を引き締める感情の芯だ。

4. 師弟か、敵か──トッコ(チョ・ウジン)の揺れる立場

トッコ(Dok‑Ko/ドッコ)は、MKの創設メンバーであり、かつてハヌルを鍛えた師匠でもある人物。だが、チャ・ミンギュの死後、彼は組織の再統率を試み、ハヌルとの関係は単なる師弟の域を超えて「権力綱引き」の段階へ進む。本節では、トッコの過去・野望・葛藤を軸に、その立場と選択を読み解く。

| 組織の創設と地位 | MKの創立メンバー。代表不在期に復帰を目指す |

|---|---|

| 師としての側面 | ハヌルの指導者であり、暗殺技術と思想の教え手 |

| 帰還後の動機 | チャ・ミンギュの死を契機に組織支配回復を志す |

| ハヌルとの対立可能性 | 師弟関係の裏で、勢力争いの火種を抱える |

| 選択の葛藤 | 忠義と権力、信念と野望との間で揺れる立場 |

トッコは、MK創立期からその屋台骨を支えてきた古参の存在である。外から見れば“老舗の守り手”だが、その内側には深い野望と不満が潜んでいる。代表チャ・ミンギュの死後、組織の権力構造が空白を迎えるなか、彼はその隙間を取り戻そうと動き出す。

また、彼はかつてハヌルの師匠であり、育成者という側面を持つ。暗殺の技術、戦略、倫理観、組織内部での動き方――ハヌルはトッコから多くを学んだ。それゆえに、彼を尊敬しつつも、反発や異論を抱く種子も微妙に根付いている。

チャ・ミンギュの死を受け、トッコはMKを再編するという大義を掲げて名乗りを上げる。彼の復帰には、ただの保守回帰ではなく、「旧秩序の再構築」が含意されている。しかしその過程で、若き才能であるハヌルとの利害対立は避けられない。

師弟という関係性は尊重と恩義を伴うが、同時に“支配と服従”という構図も孕む。ハヌルが自らの道を掲げて動き始めた今、トッコは“自分の影響を持つ領域”を守ろうとするか、それとも彼の改革を脅威と見るか。その選択が、二人の関係を決定的な方向へ導く。

「ルールを守る者も、壊す者も、いずれは支配される立場になる」

このような言葉がトッコの信条だと仮定すれば、彼の動機の核心が見えてくる。権力そのものへの欲求と、「秩序を託す価値ある後継者」への葛藤が同居している。

後半、トッコがとる選択は、単なる対抗者になることか、協調者となることか。彼がハヌルと交錯する瞬間は、ただの師弟対決を超え、組織の未来を決める“分水嶺”となるだろう。

この見出し4を通じて伝えたいのは、トッコの立ち位置は一枚岩ではないということだ。過去からの影響者でありうるが、未来への干渉者でもある。彼とハヌルの間には、尊敬と裏切り、理想と野望が交錯している。

『カマキリ』ティーザー予告編 – Netflix

5. 死してなお物語を動かす、前代表チャ・ミンギュの影

チャ・ミンギュ(ソル・ギョング)は、MKエンターテインメントのかつての代表であり、組織の“顔”であった人物。既に物語開始時にはこの世にはいないが、その死が残した謎と遺志は、登場人物たちの選択をずっと縛り続ける。本節では、チャ・ミンギュという存在が物語世界の“軸”となる仕組みを明らかにする。

| 地位と象徴性 | MKの代表として組織の秩序と権威を体現 |

|---|---|

| 死のインパクト | 突然の死が組織の均衡を崩し、混乱を呼ぶ |

| 遺志と目的 | MKの後継構造を巡る“空白”を巡る意志の継承 |

| 他者への影響 | ハヌル、トッコ、ジェイらに、それぞれの思惑を誘発 |

| 真相の鍵 | 死因の不透明さが物語の緊張を維持する謎 |

チャ・ミンギュの存在は、物語中に“亡霊”のように横たわっている。彼の死後、MKは象徴的な指導者を失い、組織としての支配構造が揺らぎ始める。表向きには、代表不在の空白を誰が埋めるかが焦点となるが、その裏には“彼の遺したもの”が深く根を下ろしている。

彼の死が持つ意味は、ただ「誰かが消えた」という事実ではない。なぜ彼は死ななければならなかったのか。その死が誰かの手によって仕組まれたものではないか――その疑念が、登場人物たちの心に種を蒔き、行動を誘発する。

トッコは、ミンギュの死を好機と見る。MKの再構成を図り、自らの復帰を目論む原動力となる。一方、ハヌルはその死を“反旗を翻す理由”としてとらえ、ミンギュが築いた秩序を壊す契機と見る。

ジェイにとっても、ミンギュは評価と不遇の基準となる存在だ。ミンギュの評価を得たいと願った過去が、嫉妬と反発の感情を呼び起こしていた可能性がある。

「この組織は私だけのものじゃない──ただ、あなたが最後に信じたものを壊したかった」

このような言葉がもしミンギュから語られていたら、彼の支配欲と信念が透けて見えるだろう。だが物語上は、彼の本心は不透明なまま遺されており、それが謎として読者を惹きつける。

特に重要なのは、ミンギュの死の“真相”である。自殺なのか暗殺なのか、または権力争いの一手段なのか。作中で明かされるその結末が、物語のクライマックスへとつながる“鍵”となる。

この見出し5を通じて読み取れるのは、物語において“死者”もまた能動的存在になり得るという視点だ。チャ・ミンギュの不在が、逆説的に組織の動きを制御し、登場人物たちの意志形成を促す中心点となっている。

6. 殺し屋たちの“裏相関図”──キル・ボクスン、ベンジャミンほか脇役たち

物語の中心を動かすのは、ハヌル/ジェイ/トッコであることは間違いない。しかし、裏方で見え隠れする脇役たちの配置が、“暗殺ビジネス”の構造と勢力図を複雑化させ、物語に厚みを加える。本章では、キル・ボクスン、ベンジャミン、プンバイ、スミンらの関係性を整理し、彼らがどう物語の歯車を回すかを読み解く。

| キル・ボクスン(チョン・ドヨン) | 元トップキラー。MK内部の“不動の存在”として圧力をかける可能性 |

|---|---|

| ベンジャミン(チェ・ヒョンウク) | 中堅エージェント。契約・裏取引で中立的役割を持つ |

| スミン(ペ・ガンヒ) | 情報屋/スパイ的役割。各勢力の動きを監視する |

| プンバイ(ファン・ソンビン) | 現地コーディネーター。地域支部や暗殺ルートを掌握 |

| ドンヨン(ユ・スビン)、ペ・ス(チョン・ペス) | 警備・後方支援要員。潜伏と裏工作に長ける |

(カマキリ)

↔ ベンジャミン:双方と契約を結ぶ“駆け引き者”。情報と資源を握る存在

↔ スミン:諜報・リークを通じて力を振るう。情報の流れを制する者

↔ プンバイ:暗殺ルートと拠点の管理者。現場レベルでの利害関係を扱う

↔ ドンヨン / ペ・ス:後方支援・裏方の手足。潜伏・偵察・工作を担う

まず抑えておきたいのは、脇役たちは「脇役」であるがゆえに“自由度”を持つ存在だということ。主役たちに直接的に干渉しづらい分、裏道で動き、物語の微細な歯車を回す役割を果たす。

キル・ボクスンは、すでに“名前だけで強さを示す存在”として位置づけられる。彼にとっては、ハヌルの新体制は脅威そのものだろう。彼の動きが主役陣の戦線に影を落とす可能性が高い。

ベンジャミンは、中立的な契約者として顔を出す。誰と手を結ぶか、どの情報を売るかによって、物語のバランスを変えうる立ち位置にいる。

スミンは、情報網を操る“目と耳”のような存在。誰がどこで何をしているかをつぶさに観察し、次の動きを誘導する鍵となるだろう。

プンバイは、地場組織や暗殺ルートを影で掌握する管理者。表舞台には出ないが、実力派暗殺者を動かすインフラに近い存在として重みを持つ。

ドンヨン/ペ・スは、後方支援・偵察・裏工作のプロフェッショナル。潜伏し、干渉せずとも作用する“影の手”として振る舞う。

「見えない糸こそが、最も強く人を縛る」

この言葉がこの章を象徴するように、裏相関図の存在価値は“見えない力”だ。主役たちの選択は、しばしばこの裏回路に操られる。

物語後半では、これらの脇役たちがどの勢力に転ぶか、どの情報を流すか、誰と結託するかが緊迫の火種となる。特に、ベンジャミンがどちら側にも手を伸ばす“策士”として動いたときには、主役たちの脚をすくう可能性すら秘めている。

この見出し6を通じて伝えたいのは、脇役たちは“裏で血流を操る手”であるということ。物語の外郭を支えつつ、主軸の緊張を増幅する影の存在だからこそ、相関図でその関係性を可視化しておく価値があるのだ。

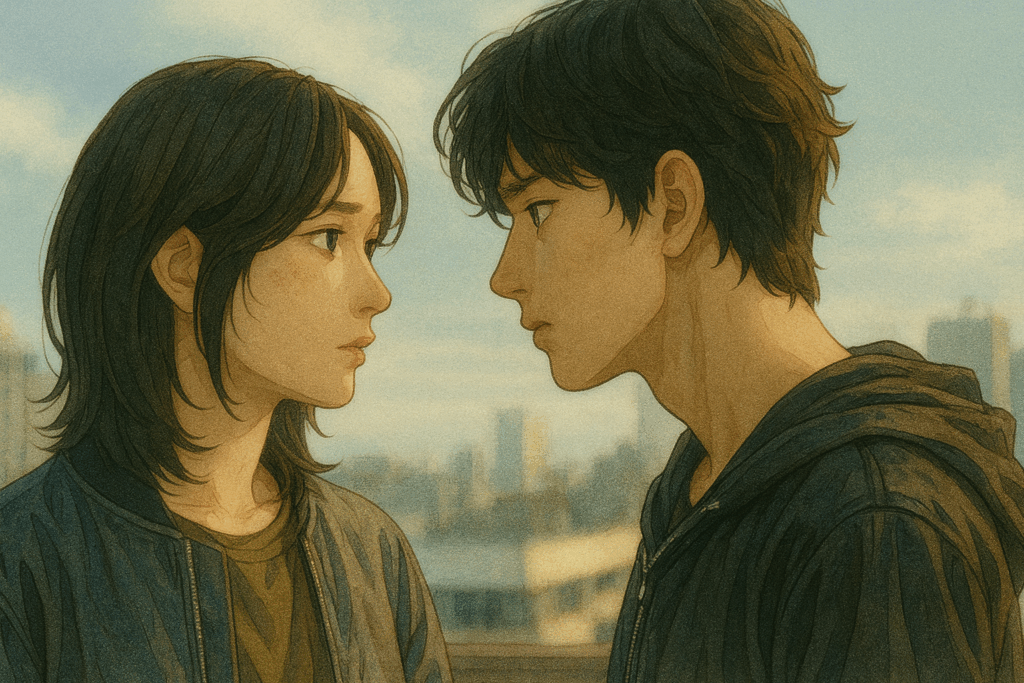

【画像はイメージです】

7. ハヌル vs トッコ──“頂上決戦”を引き寄せた因縁

かつて師弟として結びついていたハヌルとトッコ。しかし時間と選択はいずれ溝を作り、いまや彼らは“対立の軸”として立ち向かう。頂上決戦の舞台裏には、過去の因縁と思想対立、裏切りの刻印があった。本章では、その因果をひもときながら、二人の衝突が物語にどう昇華されるかを読み解く。

| 師弟の起点 | トッコが若いハヌルを導き、暗殺技術と組織論を教えた関係 |

|---|---|

| 思想の変化 | ハヌルは“個の契約型暗殺”を志向、トッコは“秩序と支配”を重視 |

| 第一の亀裂 | 方針の違い、信頼崩壊、秘密の情報隠蔽 |

| 決戦への伏線 | 公開対決よりも心理戦・駆け引きとしての衝突 |

| 結末の可能性 | 互いの理念の衝突による“支配者”の選別 |

まず思い出すべきは、トッコが若きハヌルを“弟子”として育て上げたという事実。ある時期までは指導と信頼の絆が共にあった。しかしハヌルが自身のビジョンを固めて歩み始めたとき、彼らの方向性は少しずつずれていった。

ハヌルは、“個と契約”を軸とした新しい暗殺事業を信じ、それに基づく効率と自由を追求する。一方でトッコは、秩序や既成の価値、組織内での支配構造を重んじるという思想を抱えている。この思想差が、彼らの隔たりを生む根幹だ。

初期の亀裂は、情報の隠蔽と信頼崩壊から始まる。トッコはハヌルに伝えなかった真実を持っており、それが後に衝突の種となる。互いに預けたものが崩れた瞬間、師弟関係は敵対関係へと傾き始める。

頂上決戦は、必ずしも映画全体のクライマックスではないかもしれない。しかしこの対決は、心理戦・駆け引きの延長線上にある。直接の銃撃や肉弾戦よりも、情報操作、契約切り、支持基盤の崩れなどが決定打となるだろう。

「支配か、解放か。どちらが真の頂点か」

この言葉が仮に二人の間で交わされたなら、それぞれの信念の対立がそのまま表出しているはずだ。どちらが頂点に立つか、それは単に力ではなく思想と策略の戦いになる。

物語終盤、ハヌルとトッコがお互いの理念をかけてぶつかる瞬間は、映画のテーマの本質を映す決戦だ。ただし、必ずしもどちらかが完全勝利するわけではない。理解と拒絶、譲歩と裏切りが入り混じった結末が待っている可能性も高い。

この見出し7を通じて描きたいのは、因縁とはただの過去ではないということ。対立は必然だが、それを選ぶか拒むかは人物の意志が決める。ハヌルとトッコの頂上決戦は、過去から未来へと繋がる感情と思想の決断の場なのだ。

8. 組織を超えて交錯する野望と絆──MKの崩壊と再生

チャ・ミンギュの死で揺らいだMK。その組織基盤の空白を狙って、各勢力と個人の野望が入り乱れる。ハヌルも、トッコも、ジェイも、それぞれの“再生”を図ろうと動き出し、絆と裏切りのラインが混線していく。本章では、MKという組織を軸に、崩壊から再編に至るまでの流れと、そのなかで露見する人間関係の変化を描く。

| 崩壊の契機 | チャ・ミンギュの突然の死と代表不在による権力の空白 |

|---|---|

| 中心勢力の分裂 | トッコ、ジェイ、脇役勢力らがそれぞれの方向性で動く |

| 再編の軸 | ハヌルの“カマキリカンパニー”構想が新秩序の核となる可能性 |

| 裏切りと連携 | 協力・敵対・駆け引き。誰が誰と手を結ぶか流動的 |

| 未来への方向性 | MKそのものの再建か、新組織の構築か──選ばれる道 |

↔ ハヌル ← 新秩序の起点、新体制を創造

↔ トッコ ← 旧秩序の守護者、再編の主導を目指す

↔ ジェイ ← 二律背反。協力者にも対抗者にもなりうる

↔ 脇役勢力 ← 小さな利害の結節点。裏切り・転向の可能性を秘める

MKという存在は、ただの背景装置ではない。物語の“重心”だ。ミンギュの死後、その骨格が崩れたことで、構成要素が散り散りになり、かつての規範が通用しない空白地帯が生まれる。

崩壊の兆しは明らかだ。代表不在、支持基盤の希薄化、利害の隔たり──それらが同時に表面化して、組織の“糊代”を剥がしていく。安定を支えていたルールは崩れ、暗殺業界は混乱の渦中へ。

その空白を狙って、主役陣がそれぞれのビジョンを主張し動き始める。**ハヌル**は“カマキリカンパニー”という構想を掲げ、契約型/個体主義的な暗殺ビジネスモデルを提示。彼にとっては、MKを再生するというより、新しき秩序を塗り替える試みだ。

**トッコ**は、旧秩序を守りつつ、新体制の流れを自分の支配下に取り込もうとする。彼は権威と伝統の継承者として、MKを自らの傘下に再構築したいと願う。同時に、それを承継する価値ある後進を見定めようとしているかもしれない。

**ジェイ**はその板挟みに立たされる存在だ。過去の恩義、嫉妬や疑念、野心の混じった心を抱えており、ハヌルの新秩序を支持するか、トッコの傘下で安定を選ぶか、その判断が物語の鍵を握る。

裏側では、**脇役勢力**が小さな糸を手繰り、流動性を生む。キル・ボクスン、ベンジャミンらは、主役たちと手を結ぶ者、背を向ける者として態度を変える可能性を持つ。彼らの動きこそ、組織再編の“軸”を揺さぶる。

「秩序とは、ただひとつの意志が通るときにしか維持されない」

この言葉が仮に組織論者の声として響くとしたら、MKと新体制との緊張が可視化されるだろう。秩序を創る者と壊す者、守る者と乗り換える者が混ざり合う場こそがこの見出しの舞台だ。

その結末が、MKを滅ぼすものになるか、それともMK自体を超える何かを生むものになるか。組織を超えて交錯する野望と絆は、物語を次なる高みに引き上げる力になる。

9. “カマキリカンパニー”構想の真意とラストの余白

ハヌルが掲げた“カマキリカンパニー”は、単なる再出発ではなく、新しい暗殺業のモデルだ。その構想には、効率・契約・自由の理念が込められており、物語の終盤において最大の問いを投げかける。そしてラストに残される余白こそ、本作の余韻であり観る者の解釈余地である。本章では、この構想の核心と、それが未来にどう繋がるかを考察する。

| 理念の柱 | 個と契約を軸とした暗殺ビジネスの再定義 |

|---|---|

| 既存体制との対比 | MKの規律・階層主義と対峙する自由と迅速さ |

| 利害調整 | ハヌルの支持者/反対者との交渉・妥協点 |

| 最終選択 | 盟友との共闘か、決裂か、構想の実現か否か |

| 余白の意味 | 完全決着を避けることで残る問いと観る者への解釈空白 |

“カマキリカンパニー”という言葉を聞いたとき、私たちはまず「MKの枠組みを超える場所」を想像する。従来の暗殺組織が持つ規律と拘束を捨て、個人の能力と契約を尊重したシステムを志向する。この理念には、効率、透明性、自由意志という核心が据えられている。

この構想は、旧体制とのギャップを鮮明にする。MKは従来、序列・支配・忠誠といった価値観を重んじてきた。一方でハヌルの構想は、契約を結べる者が尊重され、掟ではなく合意で動く仕組みを目指すという点で、旧体制への対立を本質的に孕んでいる。

しかし理念だけでは運用は難しい。支持者を増やすための利害調整、既存勢力との交渉、裏切り者への対応──現実的な壁が次々と立ちはだかる。ハヌルは盟友であるジェイや対立しうるトッコらとどう関係を築くか、そこが構想の成否を分ける。

物語終盤、彼には選択肢が与えられる。盟友たちと共闘するか、あるいは決裂して構想を突き進むか。どちらを選ぶかが、構想がただの理想に終わるか、現実に根ざしたビジョンとなるかを左右する。

「完璧な結末より、残る問いを信じたい」

ラストにおいて、多くの要素が収束するが、すべてを白黒つけずに曖昧な余白を残す構造は意図的だろう。そこに「観る者の解釈」が呼び込まれる余地が生まれる。

この見出し9を通じて伝えたいのは、構想とは終わりではなく始まりであるということ。完全な完成を見せず、問いと余白を残すことで、この作品は物語を観る者に託す。カマキリカンパニーの未来は、映画の枠を越え、私たちの想像の中に続くのだ。

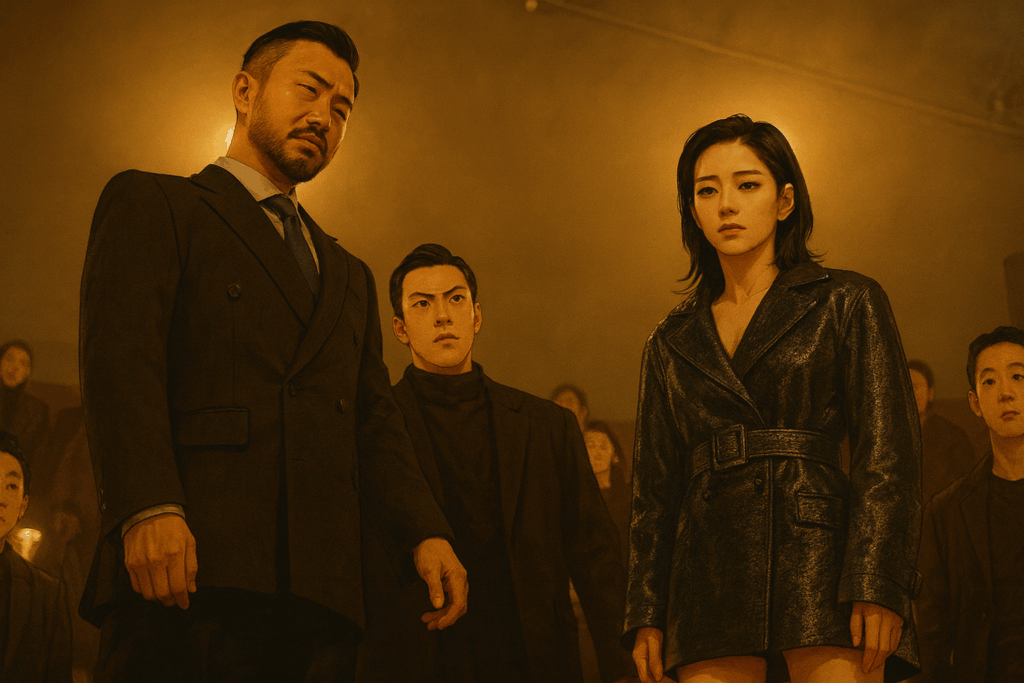

【画像はイメージです】

まとめ表:キャラクター・構図・テーマの整理一覧

| 主要キャラ構図 | ハヌルを軸に、ジェイ・トッコらとの師弟・ライバル・対立の複雑な関係性が展開 |

|---|---|

| 主なテーマ | 組織への帰属 vs 個人の自由/過去との決別/殺し屋という“生き方”の再定義 |

| 物語の軸 | MKからの離脱と“カマキリカンパニー”創設という未来志向の選択 |

| 相関図の活用 | ハヌルとジェイの関係性・師弟構造・脇役群像の三段階に分けて整理 |

| ラストの解釈 | 結末は未明確で、問いと余白を残す構成。観る者の想像に委ねる終幕 |

イム・シワン

今は新たな“会社”を夢見る

パク・ギュヨン

複雑な忠誠と葛藤を抱える

チョ・ウジン

組織再興を目論む野心家

ソル・ギョング

死が全ての発端となる

チョン・ドヨン

後進に圧をかけ続ける存在

チェ・ヒョンウク

ハヌルとの接触が波紋を呼ぶ

それぞれの過去と野望が交錯

↔ ハヌルとトッコ:師弟から敵対へ、組織を巡る攻防

↔ ハヌルとミンギュ:恩義と責任、死者の意志を背負う構図

↔ ジェイとトッコ:表面上は協力関係、裏では互いに警戒

↔ ボクスンと若手:時代の境界線に立つ世代対決

↔ ベンジャミンとハヌル:新旧キラーの交錯、その先にある未来

まとめ:殺し屋の物語が映す“選択”と“再定義”の時代

Netflix映画『カマキリ』は、ただのアクションではなかった。 それは「殺し屋」という極端な職業設定を通じて、組織と個、忠誠と自由、過去と未来を問い直す人間ドラマだった。

本記事では以下のような視点で深掘りしてきた:

- 主人公ハヌルの“帰還”が示す個の選択と再起

- ジェイとの関係に漂う“友情と対立”の余白

- トッコとの“師弟関係”から読み解く支配構造の限界

- 殺し屋たちの群像に映る、それぞれのしくじりと矜持

- “カマキリカンパニー”構想という未来の選択肢

物語は伏線の“回収”ではなく、“温度”で記憶されていく。

きっとこの作品を見終えた人の心には、「どちらを選ぶ?」という問いだけが、ふわりと残っているかもしれない。

誰かに命を奪われる世界で、自分の命を“どう使うか”を選ぶ物語── 『カマキリ』は、その痛みと希望を、静かに教えてくれた。

── カテゴリー案内 ──

物語の奥にある“余白”を一緒に見つめませんか。

他の記事は Netflix「カマキリ」カテゴリー からご覧いただけます。

- Netflix映画『カマキリ』の世界観とキャスト情報が明確になる

- ハヌル・ジェイ・トッコの三者関係とその緊張構造が読み解ける

- 殺し屋たちの相関図から、組織と個人の対立軸が浮き彫りに

- 物語を通して“選択”と“再定義”のテーマが丁寧に描かれている

- 終盤に残された“問いと余白”が、視聴者に新たな解釈を委ねる

- 相関図と表で全体像を視覚的に把握できる構成になっている

コメント