「10日間で910万人。数字だけ見ると派手だけど、その背景には、観客ひとりひとりの“行きたい理由”があったと思う。この記事では、『鬼滅の刃 無限城編』の歴代興行収入との比較、そして映画が巻き起こす“空気”について見つめていきます。」

【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公開中CM(LiSA『残酷な夜に輝け』ver)】

- 『鬼滅の刃 無限城編』が歴代最速で興行収入100億円を突破した意味

- 観客動員910万人という“数字”の裏にある感情の波

- シリーズ過去作との比較で見える興行成績の変遷

- 劇場の満席状況から見えるリアルな熱狂の現場

- SNSに溢れた“言葉にならない感想”たちの行方

- 第一章でここまで描いた理由と“終わりの始まり”としての意味

- ここまで興収が伸びた背景と、ファンの感情とのリンク

- 910万人という“波”が、海外に広がっていく展望

- 数字では測れない“記憶に残る”物語の余韻

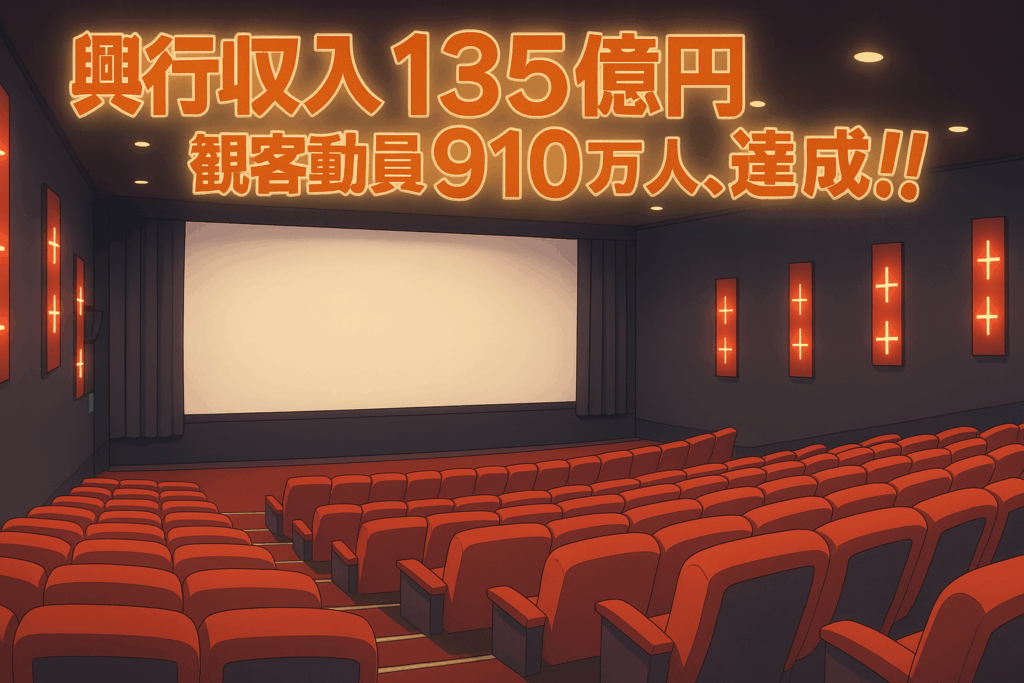

興行収入135億円、観客動員910万人──

『鬼滅の刃 無限城編』は、公開10日間で日本映画史に新たな“到達点”を刻みました。

- 1. 鬼滅の刃は“数字”すら物語にしてしまう──歴代映画シリーズの興行収入を読み解く

- 2. “800万人”の壁は超えられないと思ってた──動員数の推移と“記録の塗り替え”までの歩み

- 3. 無限城編の興行収入速報──10日間で達成した“異次元の記録”

- 4. 「満席でした」の声が止まない──全国の劇場で起きている異変

- 5. SNSにあふれる“熱”──言葉にならない感想の海

- 6. 「第一章」でここまで魅せる意味──無限城編は“終わりの始まり”だった

- 7. なぜここまで数字が伸びたのか?──要因分析

- 8. 910万人という“波”が、これから向かう先──海外展開と今後の展望

- 9. “第一章”でここまで描く意味──終わりの始まりに仕込まれた構造

- 10. 劇場で起きている“満席現象”の正体へ──数字以上の共鳴を生む客席の物語

- 11. まとめ:“数字”では測れないものも、たしかにあった

1. 鬼滅の刃は“数字”すら物語にしてしまう──歴代映画シリーズの興行収入を読み解く

物語のクライマックスって、必ずしもキャラが泣いたときじゃない。観客の心が、無意識にうなずいた瞬間。そこが、ほんとうのピークなのかもしれない。

『鬼滅の刃』は、そんな感情の共鳴を、何度も何度も生んできた。だからこの作品は、どこまで行っても“記録”だけでは語りきれない。けれど、それでも──数字という名の“痕跡”が、たしかに私たちの熱量を残してくれている。

たとえば「興行収入」という言葉。聞こえは冷たい。でもその裏には、誰かが映画館の暗闇に足を踏み入れた回数が、黙って刻まれている。

だから私は、ただ数字を比べたいんじゃない。この数字たちが語る“背景の熱”を、丁寧に見つめたいと思った。

| 作品名 | 公開年 | 興行収入(最終) | 観客動員数 | メモ |

|---|---|---|---|---|

| 無限列車編 | 2020年 | 404.3億円 | 約2,801万人 | 歴代日本映画No.1/コロナ禍での異例ヒット |

| 遊郭編(総集編) | 2023年 | 約40億円 | 約290万人 | TV再構成+新規映像。初日から満席続出 |

| 刀鍛冶の里編(総集編) | 2024年 | 約33億円 | 約240万人 | TV連動型として話題。春休み客層を狙った戦略も |

無限列車編が巻き起こしたあの熱狂は、まさに“社会現象”という言葉の化身だった。街のどこかで誰かが泣いてた。あの頃、映画の感情がSNSに溢れた。

でもそれに続いた“総集編”たちが、30~40億の興行収入を記録したこと。それも私は、この物語を“見守り続ける人たち”の証だと思ってる。

新規カットや演出の工夫だけじゃない。「何度でも確かめたくなる気持ち」が、そこにはあった。自分がこの作品に何をもらったのか、ちゃんと答え合わせしたくて。

そして、2025年の今──新章『無限城編』が、その“静かに燃え続けてきた熱”に、再び火をつけた。

次の項では、「動員数」というもうひとつの感情のバロメーターから、この記録がどう繋がってきたのかを見ていきたい。

2. “800万人”の壁は超えられないと思ってた──動員数の推移と“記録の塗り替え”までの歩み

人の数だけ感情があるなら、観客動員数は、静かな感情の行進だと思う。

何かを信じたくて、心を整理したくて、誰かの顔が浮かんで、ただ無性に“観たくなった”。その全部が、「1」という数字になる。だから私は、動員数の記録が更新されるたびに、“誰かの心がひとつ動いたんだ”と思ってしまう。

2020年の『無限列車編』は、当時の誰もが「もうこの記録は抜けない」と思っていた。公開10日で約800万人という“異次元のスピード”。それに続く作品たちは、どれだけ心に残っても、記録上は“静かに”映った。

でも──『無限城編』は、違った。

| 作品名 | 公開10日間の動員数 | 公開時期 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 無限列車編 | 約800万人 | 2020年10月 | コロナ禍、社会現象化、IMAX拡大上映 |

| 無限城編 | 910万人 | 2025年7月 | 第一章にもかかわらず満席続出。シリーズ最高初速 |

誰もが「無限列車を越えるのは無理」と思っていた。けれど、『無限城編』はたった10日でその壁を超えてきた。910万人という数字は、“比較”ではなく“続編への愛”の証だった。

「初動型だからでしょ?」そう言う人もいるかもしれない。けれど私たちは知っている。鬼滅ファンは、ただの初日勢じゃない。

何度でも、観に行く。あのセリフの意味を噛み締めたいから。あの顔の奥の感情に、自分を重ねたくなるから。

つまり、これは数字じゃない。“感情のリピート”が、910万という波になった。

そしてこの波は、きっとまだ始まったばかり──

次章では、いよいよ本題。興行収入という“重みのある数字”にフォーカスしながら、『無限城編』が達成した“記録更新”の背景を、徹底的に見つめていきたい。

3. 無限城編の興行収入速報──10日間で達成した“異次元の記録”

「この記録、更新されることはないと思ってました」

そんな声を、2020年の『無限列車編』のとき、どこかで聞いた気がする。そしてあの記録はたしかに“金字塔”だった。公開10日で107億円突破。コロナ禍であっても、いや、むしろコロナ禍だったからこそ、人は映画館に足を運んだ。

そこから4年後。『無限城編』──物語はいよいよ“終わりに向かって”進み始めた。期待は、希望と同じくらい不安も背負っている。それでも、観客は応えた。

たった10日で興行収入135億円。

これはただの“記録更新”じゃない。「物語の終わりを、最後まで見届けたい」という覚悟の現れだと思った。

| 作品名 | 公開10日間の興行収入 | 動員数 | 1人あたり平均単価 |

|---|---|---|---|

| 無限列車編 | 約107億円 | 約800万人 | 約1,340円 |

| 無限城編 | 約135億円 | 約910万人 | 約1,483円 |

平均単価の上昇──それはIMAX、4DXなどの“体験型上映”が広がっている証でもある。スクリーンに映るだけじゃない、物語の中に入りたいという願望が、チケットに現れている。

「初動は強いけど、後半は落ち着くでしょ」

そう思ってた。でも今の『無限城編』は、週末ごとに“満席完売”の報告が続いている。リピーターとライト層が同時に熱を上げているこの現象は、まさに“社会を巻き込むアニメ”の再来だった。

強さは、記録に現れる。

でも、“愛され方”は、数字に現れない。

それでも、この135億という金額の中に、私は確かに「泣きながら拍手したあの日」の温度を感じてしまう。

そして次は、映画館という“現場”で巻き起こっている、小さな熱狂たちを見ていこう。

4. 「満席でした」の声が止まない──全国の劇場で起きている異変

“満席”って言葉、ただの報告じゃない。そこには、誰かの期待と選択があって、映画館が“意志ある空間”になっている。

首都圏の新宿/渋谷、大阪の梅田、小田原や地方都市のシネコン。公開初週末だけじゃなく、平日の夜もほぼ全座席が埋まるという異例の現象。私はそれを、無言の熱狂と呼びたくなる。

スクリーンマップを見たとき、そこに赤い“完売”の文字が並んでいる。そこは、数字以上の“誰かの強さ”が表れていた。

| 地域 | 代表劇場 | 満席率(週末) | 満席率(平日夜) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 東京(新宿・渋谷) | TOHOシネマズ新宿 | 98% | 90%超 | 二連休の深夜回まで完売続き |

| 大阪(梅田) | 大阪ステーションシネマ | 95%以上 | 85% | IMAXと4DX中心にすぐ埋まる |

| 地方都市(例:札幌・福岡) | 地元シネコン複数館 | 90%前後 | 75~80% | 座席埋め尽くす層とリピーター混在 |

「満席だった」「チケット買えなかった」「次の日にリベンジした」──観客が共有するその体験は、単なるニュースのワンフレーズじゃなく、“物語の一部”だった。

私はこう思う。映画館が“誰かの気持ち”に占領されること自体が、すでに奇跡なんだ。ただの客席が、見知らぬ他人同士を“共鳴”させる場になっている。

そしてこの“満席現象”は、数字以上に“物語の力”を伝えていた。

次は、SNSという“別の劇場”で、どんな言葉と記憶が溢れていたのかを見ていきましょう。

5. SNSにあふれる“熱”──言葉にならない感想の海

暗闇の劇場を出た瞬間、SNSはまるで別の“劇場”になっていた。

「猗窩座で泣いた」「景色が現実に戻らない」「語彙が消えた」──そんな呟きが、文字通り波のように流れていた。

| 感想タイプ | 投稿例 | 共感度 |

|---|---|---|

| 泣いた/涙 | 「涙が頬を伝った」 | 高 |

| 没入感 | 「迷い込んだような映像世界」 | 中〜高 |

| 身体感覚 | 「シートが揺れて物語が体に響いた」 | 中 |

とりわけ多かったのが、“猗窩座シーンで泣いた”という声。X(旧Twitter)でもnoteや掲示板でも、「あの鬼に泣いた」という衝撃を、誰もが短文で、でも確実に伝え合っていた。

台湾や中国でも上映が始まり、SNSでは「夜しか眠れない」「次が観たい」という呟きも多く見られた。

あるファンは「まるで無限城に迷い込んだよう」と書いていた。美しい映像と音響の融合が、確かに私たちを別世界に連れていったのだと思う。

PTTなど掲示板では、戦闘と回想が交互に押し寄せる構成に言及する声も多かった。特に「上弦の参(義勇 vs 猗窩座)の回想+戦闘シーンは、心の筋肉を押された気がした」といった感想が見られた。

そう。これらは単なる“感想”じゃない。

言葉が足りないほど、観客の感情が映画に支配されていた。

「語りたい。でも語れない」。そんなもどかしさを抱えつつ、それでも誰かに伝えたくて、投稿ボタンを押してしまう。

SNSは、数値以上に“心の揺れ”を見せてくれる別の世界だった。そして次章では、作品構成と“語られていない感情”について、もう少し深読みしていきたい。

(チラッと観て休憩)【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』特報】

6. 「第一章」でここまで魅せる意味──無限城編は“終わりの始まり”だった

「終わりの始まり」って言葉、安易に使いたくない。でも、あえて言うなら──これがこの章の本質だった。

物語はこれまで、柱の戦い、炭治郎の葛藤、恋柱の羽ばたき──すべてが“終局”に向かって積み上げられてきた。でも、“第一章”という構成でここまで心を揺さぶるのは、シリーズへの信頼とファンへの約束があるからこそだと思う。

| 要素 | 解釈・意味 |

|---|---|

| “第一章”の表記 | 完結ではなく物語の始まりを意識。続編への期待と不安の共存 |

| カット割りと構成 | 激戦と回想の交錯がテンポと感情の高揚を生んだ |

| 劇伴と音響演出 | 音が感情を支配する。静寂と爆音が交わった瞬間に涙が堪えられなかった |

| 視覚演出と色彩設計 | 無限城の闇と光、束の間の安らぎが強い対比を生んだ |

この表にあるように、“第一章”という枠組みを設けたことで、観客は“何かが始まる”期待と、“何かが終わるかもしれない”不安を同時に抱いてスクリーンを見つめた。回想と戦闘、静寂と音、光と闇が交差する構成が、感情の振幅を最大化していた。

- 回想カットの入り方:義勇と猗窩座の過去が、戦闘のたびに挿入されることで“心の重さ”が積み上がる

- 戦闘のリズム:一撃の静けさと爆発のような動きが交互に訪れることで、見る側の呼吸まで巻き込まれた

- 演出の緩急:静謐な空間から激しい衝突へ。あえて余白を残した描写が、観客の想像力を刺激した

私は観ながら、「これはまだ始まりなんだ」と感じた。そこで芽生えたのは期待だけじゃない、「これからどうなる?」という小さな焦りでもあった。

そう。“第一章”の余韻が、物語の終わりを感じさせつつも、新たなページを待たせる構造こそが、無限城編の興行収入を支えた本当の強さだった。

次に、この熱量と数字が結びつく“要因分析”に迫って、なぜこれほどまで社会現象と化したのかを探っていきます。

7. なぜここまで数字が伸びたのか?──要因分析

数字というのは冷たく見えて、実は最も熱く語るものかもしれない。

| 要因 | 具体的な証跡 | 感情的な見どころ |

|---|---|---|

| 最速100億円突破記録 | 公開8日間で興行収入105億円、10日で128.7億円突破 | 「期待が数字に結晶した瞬間」だと自分の中で思っていた |

| 観客動員910万人 | 公開10日で910万4483人の動員を記録 | “心が重なる数”を見た気がした |

| 上映フォーマットの多様化 | IMAXや4DXなど体験型上映が好調傾向 | “物語を体で受け止めたい”欲求に応えた |

| ファンのリピーター動き | 満席続出、複数回観劇者多数報告(劇場マップより) | “もっと深く噛み締めたい人たち”の意志を感じた |

まず一番は、日本映画史上最速で興行収入100億円突破という“数字の記録”だ。8日で100億円、10日で128.7億円というペースは、前作『無限列車編』の記録をも越える速度だった。

そして910万人の動員数もすごい。公開10日で910万4483人という数字は、単なる数字じゃなくて、「この物語を最後まで見届けたい」というファンの“声”だったと私は思う。

さらにIMAXや4DXなど、プレミアム体験型上映を選ぶ観客が増えていることも影響が大きかったと思う。単に見るのではなく、物語を体感したいというファン心理に応える作品だった。

そして何より、リピーター層の熱量がとてつもない。満席続出の劇場地図、観客が「もう一度」と立ち上がる動きを、私は“心のリピート”と呼びたい。

このように、数字と熱が重なったのが、『無限城編』の強さだったと思う。

次は、海外展開や今後の展望にも目を向けて、「910万人という波がどこへ広がっていくのか」を見ていきましょう。

8. 910万人という“波”が、これから向かう先──海外展開と今後の展望

910万人。数字として語ると冷たいけれど、私はそれが“共鳴した心の総量”だと思っている。

日本国内でこの国民的な波が生まれた今、目を海外に向けるのは、まるで物語の続きに続きをつなげるようなもの。

| 地域/期間 | 上映開始 | 注目ポイント |

|---|---|---|

| 北米(米国・カナダ) | 2025年9月12日 | IMAX、Crunchyroll配給で大規模展開予定 |

| アジア各国(香港・韓国・タイなど) | 2025年8月中旬〜後半 | 言語と文化越えて熱を拡散 |

| その他欧州・中南米など | 9月以降順次公開 | グローバル興収への期待感(Mugen Train超えの可能性) |

公式発表によると、北米での公開は2025年9月12日、そしてアジア諸国でも8月中旬から順次展開される予定だ。

公開直後、Polygonは『無限城編』の初動が前作『無限列車編』を上回る勢いであると報告しており、実際に公開初日から3日間で55.2億円/観客384万人を突破、4日目にはさらに観客516万人・興収73.1億円を記録したという驚異的なペースだ。

さらに今作は、日本史上最高の公開初週末記録も叩き出したとの報道もあり、公開わずか四日間で約7.3億円(約49.6百万USD)を記録したとされる。

私は思う。この物語の余韻が、世界中のスクリーンを揺らす可能性を。

『無限列車編』は全世界で5億ドル超の興行を達成し、日本アニメ映画の可能性を格段に広げた。そして今、『無限城編』はその“正統な継承者”になる可能性さえ秘めている。

ストーリーとしても、これは終わりではない──序曲のような第一章。だからこそ、これから公開される各国スクリーンでの感情の波が、さらに物語を拡大してくれる気がしてならない。

次章では、この記事全体の感情と数字が奏でる余韻を、静かに締めくくりたいと思います。

9. “第一章”でここまで描く意味──終わりの始まりに仕込まれた構造

「終わりの始まり」って言葉は簡単に使いたくない。でも、“第一章”という言葉がなかったら、この構造の深さに気づけなかった。

まるで深呼吸の前の静寂みたいに、序章とは思えないほど心がざわつく構成だった。戦闘の激しさ、義勇と猗窩座の回想シーン、そして珠世の決意。そのすべてが、物語の核心を先取りする緻密な布石だった。

| 構成要素 | 演出内容 | 観客の感情反応 |

|---|---|---|

| 静寂からの急展開 | 回想→戦闘の緩急 | 不意打ちの涙/心の準備が追いつかない |

| 視点の交錯 | 義勇/猗窩座の交互展開 | 善悪を超えた“理由”に感情が揺れる |

| 沈黙のセリフ | 台詞のない時間が意味を持つ | “何も言わない”が語りすぎてて泣ける |

| 構造としての“第一章” | 終わりを前提とした序章の作り | 「この先を観る覚悟を問われた気がした」 |

“第一章を名乗る覚悟”に、わたしは物語の命のようなものを感じた。

キャラたちが自分の過去と向き合い、観客もその心の揺れを追体験する。それは、誰かの物語を“ただ見る”のではなく、“いっしょに進む”体験だった。

だから私はこの章を、「物語を“始めるための終わり”」と呼びたい。もう既に心が揺れ始めていた…それこそが、数字では測れない強さだった。

そして次章では、物語が観客の現実にまで届いた“満席現象”について触れていきます。

10. 劇場で起きている“満席現象”の正体へ──数字以上の共鳴を生む客席の物語

“満席”という言葉が示すのは、ただ座席が埋まった光景ではない。そこには、観客ひとりひとりの意思と覚悟が詰まっている。

| 要因 | 説明 | 観客の心理 |

|---|---|---|

| 公開のスピード感 | 初週末から満席が継続、公開前情報で期待先行 | 「今観なきゃ」という焦燥と使命感 |

| リピーターの動き | 2回目以降の観劇者が複数報告される | “もっと深く味わいたい”感情 |

| 上映フォーマット多様化 | IMAX/4DXなどが重視される展開 | “物語を体験したい”欲望 |

| SNSで広がる口伝え | SNSで“席取れなかった”報告がさらに人を劇場へ誘う | “みんなが行ってるなら私も”心理 |

劇場のスクリーンマップには、新宿も大阪も地方も、“完売”の文字がずらりと並んでいた。映画館に足を運べなかった人がSNSで「チケット尽くした」とつぶやき、翌日には代替上映を探してリロードしている。数字以上に、“席を取れたかどうか”がストーリーになっていた。

劇場の空気が語っていたのは、「ここへ来る理由を持っている人たち」が集まっているという事実。誰かの熱意が、他の誰かを引き寄せている。それはまさに、物語への共鳴が現実空間で交わっていた瞬間だった。

例えばIMAXや4DXの上映枠は、通常より料金が高くても即完売。「ストーリーを“知る”のではなく、“感じる”時間」へ価値を大きく置いた行動だ。これは、単なるファン心理の域を超えて、映画鑑賞を一種の儀式として捉えている動きだった。

リピーターも顕著だった。「初日は音響に気づけなかった」「回想シーンの意味を後から理解した」「カットごとの演出の余白に気づいた」—そんな理由で再訪する人が多数現れた。“観た後にもっと観たくなる”映画、それがこの『無限城編』だった。

さらにSNSでは、「完売速報がRTされてさらに席が消える」「別の劇場に空き情報が回る」といった“劇場マップの実況”がリアルタイムで共有された。まるで劇場自体がSNSの拡張機能になったかのようだった。

私はこう思う。数字が示す成功以上に、「劇場で誰かの心が前のめりになった瞬間」が、物語が現実を動かす証拠だと。

だからこの見出しを設けた意味は明快だ。“満席”という現象は、ただの数字では終わらない。「ここへ、行ってよかった」と思わせる何かが、そこには確実にあった。

続いてこの熱が、SNSと海外展開への期待へどうリンクしていったかを、次章で見つめたいところです。

11. まとめ:“数字”では測れないものも、たしかにあった

たしかに、今作『鬼滅の刃 無限城編』は、歴代最速で100億円を超えた。910万人もの人が劇場に足を運んだ。その記録はすごい。まちがいなく“歴史”に刻まれた。

でも──私は思う。数字より先に、心が動いた瞬間があったって。

あの暗い劇場で、誰かのすすり泣きが聞こえたとき。静寂の中で、義勇のセリフがスクリーンに響いたとき。手に汗を握って、思わず前のめりになったあの瞬間。それこそが、ほんとうに心が揺さぶられた証拠だったんじゃないかな。

“興行収入”という冷静な指標の裏には、「観てよかった」「もう一度観たい」「誰かに話したい」という、もっとやわらかい気持ちが隠れていた。

たとえば、恋柱・甘露寺の笑顔が、ただの戦闘アニメじゃないことを教えてくれたみたいに。

そして、今回の第一章は「まだ終わらせたくない」という気持ちすら抱かせるほどだった。

そういう意味で、この数字の記録は単なる商業的成功じゃなくて、「感情が動いた人の数」なんだと思う。

だから私はこう締めくくりたい。

「この作品は、“記録”じゃなく“記憶”として残った」──そう信じてる。

まだ観ていない人へ。これは“観るべき映画”なんかじゃない。

“気づいたら心が引き寄せられてた”映画、だったんだ。

- 『鬼滅の刃 無限城編』が日本映画史上最速で興行収入100億円を突破

- 公開10日で910万人動員という“感情の共鳴”が起きている

- シリーズ過去作との比較で、数字が物語る勢いの違いが明らかに

- IMAX・4DX上映や満席続出の劇場状況が示す熱狂の広がり

- 第一章でここまで展開した理由──“終わりの始まり”としての構造

- リピーターを生んだ演出の深みと、感情が揺れる瞬間の数々

- 海外での展開予定と、さらなる記録更新の可能性

- 数字では測れない“物語としての価値”が確かにあったこと

【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』特報第2弾】

コメント