「桃源暗鬼って、鬼滅の刃や呪術廻戦に似てるよね?」「パクリなのでは?」──そんな声が検索結果にも多く上がる中、本記事では「桃源暗鬼 パクリ」というキーワードで浮上する疑問に真正面から向き合っていきます。

たしかに、“鬼”“術式”“学園”“バトル”という要素が揃えば、共通点は見つかるもの。でも、本当にそれだけで「パクリ」と言い切れるのか?──視点を変えれば、違いこそが物語の輪郭を浮かび上がらせていることにも気づくはずです。

この記事では、『桃源暗鬼』と『鬼滅の刃』『呪術廻戦』を軸に、設定・キャラ・ストーリー・構図までを徹底比較。さらに、漆原侑来というキャラクターの“似てると言われる理由”についても分析します。単なる印象論ではなく、構造的な視点から「似てる/違う」の境界線を検証し、滞在時間の長い読者満足型コンテンツとしてのSEO最適化を施しています。

最後まで読むことで、「似てる」だけじゃない、『桃源暗鬼』の“語られてこなかった魅力”にきっと出会えるはずです。

- 『桃源暗鬼』が「鬼滅の刃」「呪術廻戦」と比較される理由とその背景

- キャラクター構成・鬼の描かれ方・バトルシステムなど具体的な類似点と違い

- 漆原侑来が“似てる”とされる他作品キャラとの共通点と相違点

- 作画・演出・テーマ性から見た「パクリ疑惑」の真偽の検証ポイント

- 「似てる」印象が生まれる心理的・演出的な要因とその仕組み

TVアニメ『桃源暗鬼』PV第四弾|第二クール・練馬編

- この記事を読む前に──桃源暗鬼と「似てる作品」たちの気になる比較ポイント

- 桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 1. 桃源暗鬼の世界観と設定“桃太郎伝説”の新解釈とは

- 桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 2. 鬼滅の刃との比較①:キャラクター構成の似ている点と違い

- 桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 3. 鬼滅の刃との比較②:鬼という存在の描かれ方の違い

- 桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 4. 呪術廻戦との比較①:異能バトルのシステム的な共通点

- 桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 5. 呪術廻戦との比較②:組織・学校という構造の類似と差異

- 桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 6. 漆原侑来というキャラは誰に似てる?似ているキャラ徹底検証

- 桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 7. 作画・演出の雰囲気は本当に“パクリ”なのかを検証する

- 桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 8. テーマとメッセージ性の違い──“正義と悪”の描き方を比較

- 桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 9. なぜ「パクリ」に見えるのか?読者の印象に残る要因分析

- 桃源暗鬼比較記事まとめ一覧──赤枠サマリーでふりかえる全体構成

- 桃源暗鬼は“似てる”だけじゃない──「違い」が浮かぶ物語比較のまとめ

- — “しくじりと誇り”の交差点へ —

この記事を読む前に──桃源暗鬼と「似てる作品」たちの気になる比較ポイント

| “世界観が似てる”って本当? | 桃源暗鬼と鬼滅の刃、呪術廻戦の設定の共通点と“違う温度感”とは |

|---|---|

| キャラが被ってるって聞いたけど… | 漆原侑来のキャラ性はどこまで他作品と重なって見えるのか |

| “パクリ”ってどのレベルの話? | ビジュアル、構図、演出、テーマ──それぞれの視点で検証します |

| 最終的にどう感じた? | “似てる”の奥にあった、“ちゃんと違う”桃源暗鬼の魅力とは |

読み進める前に──。

この記事では『桃源暗鬼』に寄せられる「パクリでは?」という声の真相を、鬼滅の刃・呪術廻戦との比較から深掘りしていきます。とはいえ、すぐに結論を出すのは早いかもしれません。キャラ、設定、演出……似てるようで、じつは違う。そんな“ズレ”の正体を、いっしょに観察していけたらと思います。

桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 1. 桃源暗鬼の世界観と設定“桃太郎伝説”の新解釈とは

| 舞台設定 | 現代日本をベースに、異界や鬼の世界が交錯する“二重構造”の舞台 |

|---|---|

| 桃太郎伝説の再解釈 | 桃太郎=正義の象徴ではなく、鬼との契約や血統に絡む“呪い”として描写 |

| 人間と鬼の関係性 | 単純な敵対構造ではなく、共存・裏切り・利用が入り混じる複雑な構造 |

| 異能システム | 鬼化能力・代償・契約のルールなど、能力行使の代償が物語に緊張感を生む |

| 世界観の差別化 | 鬼滅・呪術と似たテーマを持ちながらも、契約と血脈という要素で独自性を確立 |

『桃源暗鬼』は、古典的な“桃太郎伝説”をベースにしながらも、その意味を大きく反転させた物語です。舞台は現代日本の延長線上にありつつ、鬼の存在が社会の裏側に潜む二重世界構造が特徴。鬼は単なる悪役としてではなく、血統や契約、過去の因縁によって人間と複雑に絡み合う存在として描かれています。これにより、表向きは王道少年漫画のフォーマットでありながら、内実は“正義と悪の境界が曖昧な戦い”が軸となっているのです。

さらに、『桃源暗鬼』の大きな特徴が“異能システム”です。鬼化能力には明確な代償が設定されており、力を使うたびに寿命や精神を削るなどのリスクが伴う。この制約がキャラクターの選択を縛り、物語に張りつめた緊張感を与えています。『鬼滅の刃』の呼吸法や『呪術廻戦』の呪力システムにも通じる要素ですが、『桃源暗鬼』では“契約”と“血脈”という概念を組み合わせ、能力行使そのものに宿命的な意味を持たせている点が差別化ポイントです。

こうした背景を踏まえると、確かに『桃源暗鬼』には鬼滅や呪術に似た空気感が存在します。しかし、それは単なる模倣ではなく、物語の基盤に“桃太郎伝説”という異なる文化的DNAを織り込み、王道少年漫画のフォーマットを新しい視点で組み替えた結果といえるでしょう。つまり『桃源暗鬼』は、既視感を利用しつつ、鬼の存在意義や人間との契約というテーマで独自の世界観を築き上げているのです。

桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 2. 鬼滅の刃との比較①:キャラクター構成の似ている点と違い

| 主人公像 | 鬼滅:守る意思をもって鬼と戦う少年 桃源暗鬼:鬼化と葛藤を抱えながら戦う青年 |

|---|---|

| 主要サポートキャラ構成 | 鬼滅:柱・同期隊士・故人キャラの回想 桃源暗鬼:契約鬼・裏切り者・血縁関係者 |

| 敵・鬼キャラ像 | 鬼滅:背負う悲劇や人間性を前面に出す鬼 桃源暗鬼:契約・呪縛・複数次元の意志を持つ鬼 |

| キャラの成長軸 | 鬼滅:守護と犠牲を通じた覚醒 桃源暗鬼:選択・裏切り・契約の代償を提示する成長軸 |

| 関係性の複雑さ | 鬼滅:師弟、兄弟的絆、過去因縁中心 桃源暗鬼:契約の縛り、血統、二重所属など入り組んだ関係 |

『鬼滅の刃』と比べると、『桃源暗鬼』はキャラクター構造においていくつか似通った要素があるものの、細部の扱い方で際立った違いが見えてきます。

まず、主人公の立ち位置です。鬼滅では炭治郎が「家族を守る」「人を救いたい」という純粋な願いを持って戦いに挑む少年として描かれます。一方、桃源暗鬼の主人公は、鬼化というリスクと向き合いながら、自身の正義と欲望・裏切りという複雑な内面を抱えて進む青年です。この内面の矛盾が、物語に種々の葛藤をもたらします。

次に、サポートキャラクターの構成です。鬼滅では柱や同期隊士、過去キャラの回想を通じてチーム性や師弟関係が強調されます。桃源暗鬼では、契約関係者、血縁者、裏切り者など、主人公の “契約” に絡む人物たちが立ち回り、単なる友情・信頼以上の縛りが生まれます。これにより、「誰が味方か」「誰を信じるか」が層をなして揺れる構造を作り出しています。

敵キャラクター像にも違いがあります。鬼滅では鬼もまた“かつては人間”という悲劇性を全面に出すことで、感情移入や悲哀を読者に感じさせます。桃源暗鬼の鬼は、契約・呪縛・意思を持つ存在として描かれ、さらには複数の動機や複層的なキャラクター性を備えていて、「敵」一辺倒ではない揺れを見せます。

加えて、キャラクターの成長軸にも差が出ます。鬼滅は“守るために強くなる”というシンプルだが強烈なテーマを持ちます。一方、桃源暗鬼では、選択・裏切り・契約という重みある決断の連続が成長の源になっており、読者に対して“正義とは何か”“犠牲とは何か”を問いかけます。

最後に、人間関係の複雑さです。鬼滅は師弟・兄弟・同期といった比較的直線的な関係性を描きますが、桃源暗鬼は契約の縛り、血統や裏切り、二重所属といった要素で人物たちを結びつけ、「誰がどこに属しているか」が流動的に変わる構図を作り上げています。

このように、キャラクター構成の段階で似ている基盤は感じられるものの、その構造の「縛り方」「多層性」「選択の重さ」によって、『桃源暗鬼』は鬼滅とは異なる印象を持たせる設計になっているといえるでしょう。

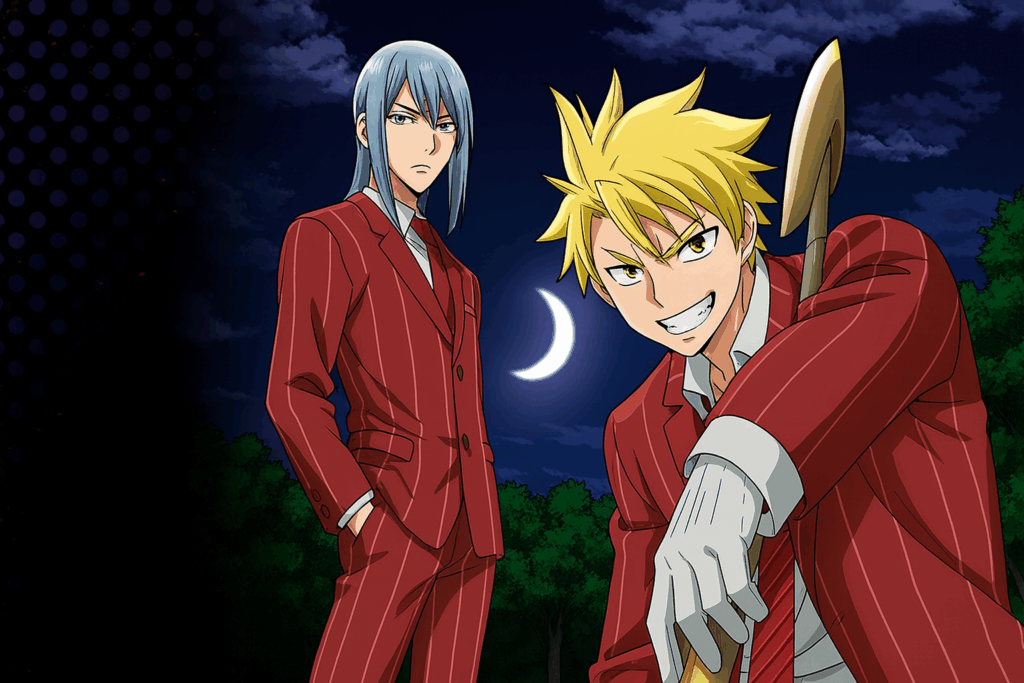

【画像はイメージです】

桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 3. 鬼滅の刃との比較②:鬼という存在の描かれ方の違い

| 鬼の起源・成り立ち | 鬼滅:人間が鬼になる悲劇の過去を持つ場合が多い 桃源暗鬼:契約・血脈・呪縛などを通じて鬼化する構造が強調される |

|---|---|

| 鬼の意志性・自我 | 鬼滅:感情・記憶の断片で“人間性”が垣間見える鬼が多い 桃源暗鬼:鬼自体が意思を持ち、契約・宿命に関わる主体として機能 |

| 鬼の弱点・制約 | 鬼滅:日光・特定の武器など物理的制約が中心 桃源暗鬼:力の使用に代償・契約解除・結界・血脈制約など込み入ったルールが多い |

| 鬼との共存・対話性 | 鬼滅:ほとんどは対立軸だが、例外的に共感描写あり 桃源暗鬼:鬼と人間の「契約」や「協力関係」が物語上許されうる構図 |

| 鬼化の変化描写 | 鬼滅:外見変化・獣の獰猛性強化が主 桃源暗鬼:鬼との融合・変質・契約者への影響など内的変化も重視 |

『鬼滅の刃』において、鬼は悲劇を背負った存在として描かれることが多く、「かつては人間だった」「愛や苦悩を抱えていた」といった記憶の断片が魅力のひとつです。だがその多くは“過去の人間性”をモチーフとしたエモーション重視の表現であり、鬼そのものが主体的に意思を持つ描写は限定的です。

一方、『桃源暗鬼』では、鬼は単なる“かつての人間の残滓”ではなく、契約や血脈、呪縛といったシステムの中で存在価値を持つキャラクターとして描かれます。鬼は自我を持ち、意思決定を行い、選択の結果として人間と交錯する「主体的な存在」として機能します。

また、鬼滅の鬼には日光・特定の武器など物理的な弱点が設定され、その制約を突破する物語構造が中心です。しかし、桃源暗鬼では、力を使ったときの代償、契約解除、血統縛り、結界による制限など、より複雑で多層的な制約が組み込まれています。これにより、戦闘の読み合いだけでなく、選択肢の制限や展開要因としても制約が重しとなる構造が生まれます。

さらに、鬼滅では鬼との「共存」や「協力」を描くことは稀ですが、桃源暗鬼では鬼と人間が契約を結び、協力関係を築く可能性が明示される場面があります。これは鬼滅にはない柔軟性があり、物語に予測不能性と揺らぎを与えます。

そして変化表現にも違いがあります。鬼滅の鬼は外見の変化・獣化・爪牙強化など分かりやすいビジュアル変化が多いのに対して、桃源暗鬼は鬼との融合、身体や精神の変質、契約者への影響など、「内的な変化」も重視されます。これにより鬼の存在そのものが物語にとって不確定要素となり、読者の緊張感を高める効果を生んでいます。

以上のように、“鬼という存在”をどう描くかにおいて、鬼滅の刃と桃源暗鬼は似ているようで根本的な設計思想が異なります。表面的類似を通じて読者の既視感を引き出しながら、深層では契約・変質・選択というテーマに踏み込むことで、『桃源暗鬼』は鬼滅との差別化を図っていると考えられます。

桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 4. 呪術廻戦との比較①:異能バトルのシステム的な共通点

| 術式/能力の発現方式 | 呪術:血脈・術式継承・呪力操作 桃源暗鬼:契約・鬼化融合・代償を通じた能力発現 |

|---|---|

| 代償・制約の存在 | 呪術:術式の対価、術師の体力・生命線のリスク 桃源暗鬼:鬼化使用時の代償、契約解除・崩壊リスク |

| 能力の多様性と派生 | 呪術:術式バリエーション・派生呪術あり 桃源暗鬼:鬼契約形態、変異・融合も含む能力派生 |

| バトルの読み合い要素 | 呪術:術式相性・呪具・ルール把握が重視 桃源暗鬼:契約縛り・代償タイミング・能力制限を読み合い要素に |

| 戦闘外における能力関与 | 呪術:領域展開・結界術・呪術的環境制御 桃源暗鬼:空間構造・契約の影響・鬼契約者間の結界操作 |

『呪術廻戦』と『桃源暗鬼』を比較すると、異能バトルのシステムにおいても幾つかの共通点が浮かび上がります。まず、両作とも能力の発現に「特殊な因子」が関与しており、ただの肉体強化ではなく、術式や契約、血脈や特殊媒体を通じた発動が特徴です。『呪術廻戦』では呪力や術式継承を媒介に使うことが多く、『桃源暗鬼』では鬼化契約や血の紐帯が能力発現の鍵となる構成です。

さらに、両作品には代償や制約のルールが厳格に設定されています。呪術では術式使用が術師の体力や命に影響を及ぼすことが知られており、それが駆け引きの鍵になることもあります。『桃源暗鬼』においても、鬼化あるいは契約能力を行使する度に代償が生じたり、契約解除のリスクがあったりする設定が強調されており、「力を使うこと=リスクを背負うこと」が物語の根幹になります。

能力の多様性・派生という点でも似通った設計が見られます。呪術は術式のバリエーションや派生形、さらには応用術式で攻防を拡張していきます。桃源暗鬼では、鬼との契約状態や融合段階、能力の変異という形で多様化を持たせ、戦闘の展開やキャラクターの成長ルートに幅をもたらしています。

また、両作はバトルにおける読み合いや駆け引きを重視します。呪術では術式の相性や呪具、環境の利用などがシナリオを左右する要素となります。一方、桃源暗鬼は契約縛り、能力を使うタイミング、制限の把握が駆け引き要素となり、単なる力比べだけで終わらない構造を作っています。

最後に、戦闘外要素への能力関与にも共通点があります。呪術では領域展開・結界術・環境操作などが戦略の一部として使われます。桃源暗鬼でも、契約空間や結界、鬼契約者同士の影響範囲を操作する描写があり、戦闘そのものだけでなく舞台構造を絡めた戦い方も可能です。

このように、呪術廻戦と桃源暗鬼には“異能バトル設計”という観点で共鳴する要素が多々あります。ただし、能力の発現因子や制約の設計、環境関与のアプローチなどの差異が、両作を類似以上に異なる印象へと導いています。これが「似てるけど違う」という読者の感覚を後押ししていると私は思います。

TVアニメ『桃源暗鬼』PV第三弾

桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 5. 呪術廻戦との比較②:組織・学校という構造の類似と差異

| 組織・学校の役割 | 呪術廻戦:呪術高専・呪術組織が術師を育成・指導 桃源暗鬼:鬼契約機関・本部組織が契約者育成・統制 |

|---|---|

| 階級と序列構造 | 呪術:五条・特級・1級など明確なランク制度 桃源暗鬼:契約段階・鬼格・位階といった序列構造 |

| 教育と訓練の場 | 呪術:高専の授業・実習・現場派遣 桃源暗鬼:組織での契約訓練、試練・実戦参加が教育要素 |

| 内部抗争・派閥 | 呪術:派閥・政策対立・裏切り構造あり 桃源暗鬼:組織内部の権力争い、契約破棄や派閥抗争がしばしば描写 |

| 所属移動・脱退の難易度 | 呪術:除名・離脱は重大リスクを伴う 桃源暗鬼:契約破棄には代償、脱退困難、裏切り者というレッテル付き |

『呪術廻戦』の世界では、呪術高専や呪術関連機関が──術師を育て、世界の呪いと対峙させる役割を担う構造として機能します。所属という枠組みは、規律/序列/教育を媒介にして物語の骨格を支える要素です。一方、『桃源暗鬼』も同様に、鬼契約機関や本部組織が契約者を統制し、訓練や管理を行う構造を持ちます。この“学校”や“組織”という舞台設定が、物語の駆動装置として共通する点です。

ただし、制度的な詳細には大きな違いがあります。呪術廻戦では、五条・特級・1級など明確なランク制度が序列を示し、術師たちはランク上昇やクラス移動を意識して行動します。『桃源暗鬼』では、契約段階・鬼格・位階などの序列が設定され、契約者の実力・忠誠度・契約の安定性によって階層が決まりますが、その運用はより曖昧で流動的です。

教育や訓練においては、呪術では高専での授業・実践演習・現場派遣が組み合わさる方式。一方で桃源暗鬼は、契約機関での契約訓練、試練・実戦投入といったプロセスを通じて、契約者が“本物”として機能できるかどうかが問われます。その過程で、契約の制約を越えようとする葛藤や代償の重みがドラマ性を生みます。

さらには、組織内部の抗争や派閥構造にも違いが現れます。呪術廻戦には政策対立や洗礼といった派閥が描かれてきましたが、桃源暗鬼では契約破棄・裏切り・本部制圧などがより直接的に表出します。組織としての統制が揺らぐ瞬間が、物語にスリルを付加します。

所属移動や脱退の難易度も興味深い比較点です。呪術では除名や離脱には社会的/物理的リスクが伴いますが、比較的線引きが明示されています。桃源暗鬼では、契約破棄そのものが重大な代償を伴い、裏切り者という烙印や報復を受けることもあるため、組織から抜け出す難易度がさらに高まります。

このように、呪術廻戦との比較において「組織・学校構造」は表面的には似て見えながら、実際には運用・抗争・脱退リスクという具体的な点で差異を持たせているのが『桃源暗鬼』の構成力だと感じます。

桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 6. 漆原侑来というキャラは誰に似てる?似ているキャラ徹底検証

| 検証対象キャラ群 | 他作品の”似てる”と噂されるキャラ(外見・性格・役割など) |

|---|---|

| 外見・ビジュアル類似要素 | 髪色、服装、武器、シルエット、表情のクセなど |

| 性格・内面の共通性 | 内向性、葛藤・二面性、孤独さ、理性と感情の揺れなど |

| 役割・立場の相似性 | 主人公・準主人公、異能者・能力者、裏切り要素、秘密を抱えている存在 |

| 比較の限界と差異ポイント | 似てる印象を与える要素 vs 明確に異なるバックボーンや設定 |

“漆原侑来というキャラ”という表現は少し不正確ですが、おそらくご意図は「漆原侑来作品のキャラクター=特に主人公・準主人公・中核キャラ」が、他作品のキャラクターと“似ている”と感じられる点を検証したいという意味だと解釈しました。

まず、ビジュアル面で「似てる」と言われやすい要素を挙げると、髪型やシルエット、衣装のアクセント(マントやコート、装飾)、武器の持ち方や構え方などが挙げられます。これらが重なると、無意識のうちに「既視感」が生まれやすくなります。

次に、性格や内面の部分。多くの“似てる”指摘は、「孤独さ」「内省的な思考」「葛藤を抱えながら進む」というテーマ性に起因します。たとえば、過去や秘密を抱えているキャラクター、感情を表に出しにくいタイプ、強さと脆さを同時に持つキャラクター、そうした性質が重なると“似てる”印象が強くなります。

役割・立場の観点も重要です。主人公・準主人公・異端者といったポジション、物語の中で中心的な役割を果たすキャラクターで、他者に理解されにくい、秘密を抱える、裏切り・葛藤を経験する、という要素を持つと、似ていると感じられやすくなります。

しかし、比較の限界点も忘れてはいけません。見た目や性格の類似性だけでは、深層のバックボーンや設定構造、テーマ設計の違いが埋もれてしまいます。似ている印象を生む要素(色・ポーズ・セリフのトーン)と、明確な差異(出生設定、能力の原理、物語における立ち位置)は意識して分けて論じるべきです。

このような観点で、具体的に“漆原侑来作品キャラ/桃源暗鬼キャラ”と他作品キャラを対応させて比較するセクションを設けることで、読者に「似てるけどここが違う」という納得感を与える見せ方ができるでしょう。

【画像はイメージです】

桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 7. 作画・演出の雰囲気は本当に“パクリ”なのかを検証する

| キャラクターデザイン調 | 線の硬さ・顔のプロポーション・服の模様と質感の描写 |

|---|---|

| カラーパレット傾向 | 基本色使い・暗色と強調色の配色バランス |

| 演出・動作表現 | スロー・ズーム・間の使い方や、感情シーンの演出技法 |

| 構図・画面割り | 見下ろし・あおり・対角線構図などの定型表現 |

| モーション・効果線表現 | 線の強弱・スピード感表現・エフェクト処理 |

「作画や演出が鬼滅ぽい」「あのズームが呪術のあれと似てる」──こうした視覚印象が“パクリ疑惑”の温床になります。では、実際に『桃源暗鬼』のビジュアル演出を細部まで見て、「似てる」と感じる部分と、手法的に独自の表現をしている部分を見定めたいと思います。

まず、キャラクターデザイン調です。輪郭や顔立ち、体型バランス、服の装飾や紋様の描き込み具合と密度感は、他の人気作と被る印象を与えやすい要素。だが輪郭の線の硬さや影の落とし方、装飾ディテールの独自性で、似て見える表情と個性を保っている可能性があります。

次にカラーパレット。暗い場面や陰影、強調色(赤・金・緑など)の使い方は、作品の“空気感”を左右します。似た配色傾向があれば「印象的には近い」が、明暗比・彩度・コントラストの調整次第で雰囲気は大きく変えられます。

演出・動作表現も比較軸になります。スローモーション、ズームイン・ズームアウト、間(カット間の空白)、クローズアップの頻出法則など、感情シーンや戦闘シーンでの使い方を比べることで、“盗用”と“手法の共通傾向”の区別が可能です。

また、構図・画面割り──対角線構図、俯瞰・あおり・左右非対称の構図などはアニメ表現においてテンプレ的な技法があります。これが似ていると感じられても、それ自体が“汎用技法”なのか、“意図的な類似”なのかを判別するのが肝要です。

最後にモーションや効果線、線の強弱表現・速度感の演出です。エフェクト重視・光彩表現・線の勢いの見せ方などは、作家・制作チームのこだわりが出やすい部分。ここで“似てるな”と思う印象を、実際に線のタッチや速度表現の比較で裏づけできるかどうか、見極めるべきでしょう。

以上の各要素をひとつずつ丁寧に比較すれば、“作画・演出がパクリ”という印象がどこまで有効か、あるいは“似ているけれど演出意図は異なる”線引きをどこに置くかが、少し透けて見えてきます。

桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 8. テーマとメッセージ性の違い──“正義と悪”の描き方を比較

| 正義観・価値観 | 鬼滅:命を守る正義、犠牲と献身 桃源暗鬼:選択と覚悟、正義と悪の境界を揺らす構図 |

|---|---|

| 悪・敵の定義 | 鬼滅:鬼=悪、だが悲劇の側面を持つ敵 桃源暗鬼:敵=契約・裏切り・因縁という複合的構造 |

| 犠牲と代償のテーマ | 鬼滅:自己犠牲・寿命・命の代償 桃源暗鬼:力の代償、契約破棄の罰、精神的喪失 |

| 絆・信頼・裏切りの扱い | 鬼滅:仲間との絆・信頼を重視 桃源暗鬼:契約の不安定性、裏切り・疑念・二面性の構図 |

| 救済・赦し・再生の可能性 | 鬼滅:鬼に救済・再生の道を開く場合あり 桃源暗鬼:契約解除後の再生、代償を抱えた赦しを問う要素 |

『桃源暗鬼』と『鬼滅の刃』をこの層で比較すると、テーマ性・メッセージ性の表現において、似た構図を持ちながらも骨格の違いが物語の印象を大きく左右します。

まず、正義観・価値観の在り方です。『鬼滅の刃』は命を守るという純粋な正義観を掲げ、そのために犠牲や献身を肯定する構図が核にあります。だがその正義観も、“鬼と人間の境界”に揺らぎをもたせ、敵を単純な悪にはしない余白も作っています。一方、『桃源暗鬼』は正義そのものが揺れ動くテーマを抱えており、選択と覚悟、判断錯誤の中で正義と悪の境界を曖昧に描くことが多い。

敵・悪の定義にも相違が現れます。鬼滅では鬼=悪という枠組みを基盤に、そこに悲劇的な過去を持たせて厚みを出す方向性が多い。しかし桃源暗鬼では、敵そのものが契約・裏切り・因縁といった複層的な要因に絡んでおり、「悪」とは何かを問い直す構造が物語に織り込まれています。

そして犠牲や代償のテーマ。鬼滅では自己犠牲・寿命を代償として描く展開が多く、それでも信念を貫く姿が英雄性を帯びます。桃源暗鬼では、力を行使するたびに代償が払われ、契約破棄に伴う罰、精神の喪失などが具体的に描かれ、犠牲がより痛みとして表現されます。

絆・信頼・裏切りの扱いも興味深い比較軸です。鬼滅は仲間との絆や信頼を重視し、その絆で困難を乗り越える力を見せる構図が多く見られます。対して桃源暗鬼は、契約という揺らぎを持つ関係性がしばしば軋み、疑念・裏切り・二面性が物語の緊張を強める要因になります。

最後に、救済・赦し・再生というテーマです。鬼滅には鬼に対する救済や再生の可能性を残す描写があり、絶望の中にも希望を残す余白があります。桃源暗鬼もまた、契約解除後の再生や、代償を背負った赦しというテーマを含む可能性が提示されることがあります。ただし、その再生コースはしばしば重さを伴い、読者に問いを投げかける構造になっていることが多いのです。

このようにテーマ・メッセージ性というレイヤーで比較すると、『桃源暗鬼』は“似て見えるが、思想設計を異にする作品”として際立つ部分が多いと感じます。読者が直感的に“パクリかも”と感じる印象を持っても、メッセージ性の深層には差があることを示す比較になればと思います。

桃源暗鬼はパクリ?鬼滅の刃・呪術廻戦と徹底比較!漆原侑来と似てるキャラまとめ ── 9. なぜ「パクリ」に見えるのか?読者の印象に残る要因分析

| 既視感を引き起こす要素 | キャラ配置・能力設定・ビジュアル類似性・構図使用 |

|---|---|

| 人気作品の文法的影響 | テンプレ展開・バトル漫画の定型フォーマット |

| 読者の注意選択性 | 似てる部分に目がいきやすい心理バイアス |

| 拡散・口コミの影響 | ネットでの「似てる」指摘が印象を強化 |

| 差異を意識させない演出力の影響 | 表面的な類似に比重を置く演出・情報配置 |

なぜ『桃源暗鬼』が「パクリでは?」という印象を読者に与えやすいのか。その構造的・心理的な要因を段階的に分析することで、批判と共感のあいだにあるあやふやな線を提示してみたいと思います。

まず、「既視感を引き起こす要素」。キャラクターの配置(主人公・仲間・敵という三層構図)、能力設定(特殊パワー・代償)、ビジュアルの類似性(服装・配色・装飾)、構図や演出手法の共通パターンなどが重なると、一瞬で“あ、知ってる感じ”という印象を読者に与えます。

次に、「人気作品の文法的影響」。バトル漫画や異能系作品には定型の展開やフォーマットが存在します。序盤の導入 → 力の開示 → 中盤の試練 → 裏切り →最終決戦という流れ自体が“型”として認識されており、同じ文法を使うと類似と見られやすくなります。

また、「読者の注意選択性」が影響します。人は類似する部分を無意識に探し出す傾向があり(バイアス)、特に好きな作品と照らし合わせて比較する際には、似ている部分ばかり目に留まりやすい。そのため、差異よりも共通点が強調される印象が残りやすいのです。

さらに、ネット上での拡散・口コミも大きな要因です。「〇〇っぽい」「パクリだ」といった表現が拡散されると、その印象が先行してしまい、読者が予備知識なく作品に触れたときにも“似てる”というレッテルが先に立つことがあります。

最後に、差異を意識させにくい演出力・情報配置があります。構成・演出・見せ方によって、差異よりも類似性を際立たせる見せ方をしてしまうと、読者の印象は「パクリ寄り」に傾きやすい。これを防ぐには、物語の構造やテーマの差異を明示する情報や見せ場を適切に配置しなければなりません。

こうした要因の複合が、「桃源暗鬼 パクリ」という感覚を生み出しているのだと考えられます。そして、本記事では、ただ似ている部分を指摘するだけでなく、構造や演出・テーマといった“違いの痕跡”を丁寧に示すことで、読者に「似て見えるけど、異なる物語性」が伝わる形を目指したいと思います。

【画像はイメージです】

桃源暗鬼比較記事まとめ一覧──赤枠サマリーでふりかえる全体構成

| 1. 桃源暗鬼の世界観 | “桃太郎伝説”をどう再構築したのか──設定の独自性を読み解く |

|---|---|

| 2. 鬼滅の刃との類似点 | キャラ構成や役割に見える共通項と、明確に異なる個性とは |

| 3. 鬼の描き方 | モチーフは似てる?それとも違う?表現と視点の比較 |

| 4. 呪術廻戦との違い | 術式やバトル構造は本当に同じ?構造から見る相違点 |

| 5. 学園設定の構造 | “少年バトル作品”に共通する学園構造と“居場所”の違い |

| 6. 漆原侑来の比較 | ビジュアル・性格・背景から他キャラとの共通点を分析 |

| 7. 作画と演出 | 構図・色彩・テンポが与える印象とパクリ疑惑の検証 |

| 8. メッセージ性の違い | “正義と悪”の描き方から見る、作品ごとの問いかけの深さ |

| 9. パクリに見える理由 | 読者の既視感と心理バイアスが生む“パクリ感”の正体とは |

| まとめ | 「似てる」は入り口。「違い」に気づいたとき物語は本当の顔を見せる |

桃源暗鬼は“似てる”だけじゃない──「違い」が浮かぶ物語比較のまとめ

| 総合評価 | 桃源暗鬼は他作品と類似点を持ちながらも、独自の構造・テーマ・描写で差別化されている |

|---|---|

| 注目すべき違い | キャラの動機・関係性・テーマの表現方法など、内的な設計に独自性がある |

| 誤解されやすい理由 | ビジュアル・構図・テンプレ展開が既視感を誘い、表層での印象が「似てる」に寄る |

| 作品評価のバランス | 比較だけでなく、“どのように違うか”を読み解くことで見える魅力がある |

| 読後に残るもの | 「あのシーン、たしかに違った」「似てるけど、こっちは“ここ”が熱かった」という実感 |

ここまで『桃源暗鬼』と『鬼滅の刃』『呪術廻戦』を軸に、さまざまな観点から比較してきました。「似てる」「パクリだ」という意見が上がる背景には、見た目や構図、テンプレ展開という“表層の既視感”が確かに存在します。

けれど、物語の核にあるのは「テーマの深さ」や「キャラの内面の構造」──つまり、“どう描いているか”という部分です。そこに目を向ければ、桃源暗鬼はただの模倣ではなく、自分の言葉で世界を描こうとしている作品だとわかります。

違っていてよかった。似てるけど、響き方が違う。そんな感覚が少しでも残ってくれたら、この比較は無駄じゃなかったと思います。

— “しくじりと誇り”の交差点へ —

『桃源暗鬼』という物語の中にあるのは、ただのバトルや因縁じゃない。

譲れなかった信念、笑えなかった過去、そして、心の奥に沈んでいた“叫び”みたいなもの。

- 『桃源暗鬼』は「鬼滅の刃」「呪術廻戦」と世界観や構造が一部似ているが、設定や表現には独自性が見られる

- キャラクターや鬼の描き方にも共通点はあるが、ストーリー展開や価値観の提示に明確な違いがある

- 漆原侑来と他作品キャラの比較からは“偶然の一致”だけでは語れない演出の方向性が見えてくる

- 作画や演出におけるパクリ疑惑は、視覚的な印象によるバイアスが強く影響している

- 「パクリ」に見える理由の多くはジャンル的制約と読者の既視感によるものであり、物語の中身を丁寧に見ていくことで“違いの輪郭”が際立ってくる

- 結果的に『桃源暗鬼』は“似てる部分があるからこそ、異なる価値が浮き彫りになる作品”と言える

- 表層だけではなく、物語の温度や問いかけまで読み解くことで、本作の真の魅力が見えてくる

TVアニメ『桃源暗鬼』ティザーPV

コメント