「主演・岡田准一×監督・藤井道人」という布陣が注目を集めるNetflix作品『イクサガミ』。本作は、明治初期を舞台に、刀を捨てた一人の男が再び刃を手にするまでの葛藤と戦いを描いた壮大なアクション時代劇です。アクション演出から人間ドラマまで、細部にまでこだわった映像表現が光る本作は、単なるバトル作品では終わらない“心理と絆”のドラマとして、多くの視聴者を惹きつけています。

この記事では、キャストの相関図や登場人物解説、物語の見どころやテーマ性などを徹底的に掘り下げていきます。「誰がどんな役を演じているのか?」「蠱毒(こどく)とは何か?」「守るために斬るとはどういうことか?」──これらの疑問をすべて解消し、作品世界を何倍も深く楽しむための完全ガイドをお届けします。

視聴前の予習としてはもちろん、視聴後の“答え合わせ”や考察用としても活用できる内容になっています。

- Netflix『イクサガミ』の物語設定と世界観のポイント

- 岡田准一が主演・プロデュース・アクション設計を担う意義

- 登場人物とキャストの関係を相関図とともに理解できる

- “守るために戦う”というテーマの核心と登場人物の変化

- 作品の見どころとなる演出・アクション・脚本の魅力

- 「イクサガミ」|予告編|Netflix

- この記事で明かされる“10の核心ポイント”とは?

- 1. 『イクサガミ』とは?──物語の背景と原作情報

- 2. 岡田准一の“主演×プロデュース×アクション設計”が意味するもの

- 3. 登場人物&キャスト一覧──実力派俳優たちの顔ぶれを一挙紹介

- まとめ:俳優が紡ぐ“守る・戦う・誰かの顔”という物語

- 4. 相関図で読み解くキャスト14人の関係と内面の温度

- Netflix『イクサガミ』キャスト相関図

- 5. 主人公・愁二郎の“守る”という選択──家族と戦いのはざまで

- 6. 香月双葉と“旅の途中で出会う絆”──守るべき存在の意味

- 「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

- 7. 義妹・義弟との関係ににじむ“血縁じゃない家族”というテーマ

- 8. 共闘と交戦のあいだ──強者たちの背景と“しくじり”の物語

- 9. “蠱毒”という舞台装置がもたらすサバイバルの心理戦

- 10. 脚本×演出×映像美──藤井道人監督らの“情景設計”を読み解く

- Netflix『イクサガミ』記事総まとめ一覧

- すべての剣が重なる場所へ──Netflix『イクサガミ』全体総括

- 『イクサガミ』関連特集記事はこちら

- Making of イクサガミ|Netflix Japan

「イクサガミ」|予告編|Netflix

この記事で明かされる“10の核心ポイント”とは?

| 注目ポイント | 気になる見どころ |

|---|---|

| 岡田准一の三重役 | 主演だけじゃない?彼が担う“裏側”の役割とは |

| 物語の起点 | なぜ「蠱毒」に巻き込まれたのか──その深層 |

| 共演キャスト | 実力派の“意外な役回り”に注目! |

| 登場人物の関係性 | ただの敵・味方ではない“複雑な絆”とは |

| 戦いの背景 | 単なるアクションではない“守る”という動機 |

| 家族という構造 | 血縁だけではない「家族」の新しい形 |

| 強者たちの傷跡 | “しくじり”がキャラクターの核を作っている? |

| サバイバル心理戦 | ただ勝つだけじゃない、生き残るための選択とは |

| 映像演出の妙 | 観る者を引き込む“情景の巧みな設計” |

1. 『イクサガミ』とは?──物語の背景と原作情報

それは、“守るための戦い”から始まった──。

Netflixが世界配信するオリジナル時代劇『イクサガミ』。岡田准一が主演・プロデュース・アクション設計の三役を担い、剣と血と絆が交差する壮大な物語が幕を開ける。

物語の舞台は、明治11年。近代化の波が押し寄せる日本で、“蠱毒(こどく)”と呼ばれる生き残りの遊戯が仕掛けられる。集まったのは、かつて名を馳せた武士や忍び、異国の戦士たち──。

そして、主人公・嵯峨愁二郎は、病に倒れた妻と子を救うため、その死地とも言える競技に身を投じる。守るべきものがある者は、戦い方も違ってくるのかもしれない。彼の剣が、静かにそう語っていた。

| 作品タイトル | Netflixシリーズ『イクサガミ』 |

|---|---|

| 配信開始日 | 2025年11月13日(木)(Netflixにて全世界独占) |

| 原作情報 | 今村翔吾『イクサガミ』シリーズ(講談社文庫)全4巻(天・地・人・神) |

| 舞台設定 | 明治11年の日本。京都・東海道・東京を舞台に、“蠱毒”と呼ばれる生存競争が繰り広げられる |

| ジャンル | 時代劇 × サバイバル × 群像劇 × ロードムービー的要素を融合 |

| 制作体制 | 企画・製作:Netflix/制作:オフィス・シロウズ |

| 監督・脚本 | 監督:藤井道人 ほか/脚本:藤井道人、山口健人、八代理沙 |

| 主演 | 岡田准一(主演・プロデュース・アクションプランナーを兼任) |

この物語の骨格には、時代の“終わり”と“始まり”がある。

江戸の価値観が崩れ、西洋化と近代兵器が浸透しつつある明治初期。その中で刀を持つ意味が、戦うことの意味が、少しずつ変質していく──。

『イクサガミ』は、そんな過渡期に「それでも剣を取る理由」を描く物語でもある。

そしてもう一つ。“蠱毒”という舞台装置がすべての始まりだ。

この設定、ただのデスゲームではない。かつて中華の呪術に由来する「蠱毒」の概念は、「生存競争によって最後のひとつに強烈な力が宿る」とされていた。

この世界では、木札を持って旅をする292人の志士たちが、道中で奪い合いを繰り広げ、東海道を東京へと向かう。武力だけでは生き残れない。“なぜ生きるか”を持っているかどうかが、問われる。

原作は今村翔吾による同名シリーズ小説。全4巻からなり、それぞれ『天』『地』『人』『神』と名付けられている。まるで戦国や幕末を思わせる重厚な構成ながら、物語には“祈り”のような温度も流れている。

公式発表によると、本作はその原作世界観をベースにしたNetflixオリジナルドラマとして制作されている。

実際にどの巻までを描くのか、完全映像化されるかどうかは未公表だが、“人の心が動く瞬間”を軸にした演出に注目が集まっている。

演出を手がける藤井道人監督は、『ヤクザと家族』や『新聞記者』など、社会のひずみや人の矛盾を描いてきた映像作家。

脚本にも彼自身が関わっており、「フィクションだけど、ほんとうの痛みを描きたい」という意志を感じる。

主演の岡田准一は、本作で主演・プロデュース・アクションプランナーの三役を担う。この“トリプル担任”が何を意味するのか、次のセクションで深掘りしていきたい。

“戦うこと”には、いろんな理由がある。

誰かのため、自分の誇りのため、あるいは過去を断ち切るため。

『イクサガミ』はその全部を内包していて、そして、そんな理由が「強さ」や「勝ち負け」よりもずっと、胸に残るような気がする。

2. 岡田准一の“主演×プロデュース×アクション設計”が意味するもの

主役で、仕掛け人で、そして刀を振る者。岡田准一が、『イクサガミ』で担った“三役”は、ただの肩書きではなかった。

| 役割 | 主演・プロデューサー・アクションプランナー |

|---|---|

| 起点となった背景 | 原作と時代劇ジャンルを「現代にも響くもの」にしたいという岡田の思い。 |

| プロデュースとしての関与 | 脚本段階から“どう動くか”“刀の軌道はどう見えるか”まで構成に関わったと発言。 |

| アクション設計のこだわり | “無茶ができる”立場を利用し、生身で挑む刀・体術・躍動の映像を追求。 |

| 時代劇×バトルロワイヤルという挑戦 | 「時代劇は世界でも通用するフォーマットになる」と語る。 |

――“主演”だけでは、語れない何かがあった。刀を振る姿を映すだけでなく、その背後の視点を持った人が、剣客を演じる。それが岡田准一という存在だと私は思った。

まず、「主演」。岡田が演じるのは義を背負い、家族を救うために“蠱毒”へ飛び込む剣客・嵯峨 愁二郎。その剣が“守るために振られる”とき、生まれる静かな震えがある。演じる者としてだけでなく、その震えを映像としてどう見せるかまで“考えている”人だから、この物語の軸が揺らない。

次に「プロデューサー」。一般的には俳優が作品に関与するというと『出演枠を超える』ということになるが、岡田の場合はそれ以上だ。取材でこう語っている。「脚本の段階からお話しながら、アクションをやれるのは大きい。構成でも『これだったらできるんじゃないか』という相談が一からできるんです」と。

この言葉、つまり“演じる”と“制作する”と“戦うための設計をする”という3つが重なって初めて、『イクサガミ』という作品は“剣による叙事詩”として成立する。その重みを、言葉ではなく動きで示したいという意志が見える。

そして「アクションプランナー」。この肩書きを持つことで、岡田は“映えるアクション”ではなく“意味のあるアクション”にこだわる。彼自身、無茶をできる立場に身を置くことで“生身であえて刀を抜く”“疾走する”“投げる”といった動きを設計に取り入れている。

例えば、明治11年という時代設定。銃や鉄道といった“新しい”が入りつつも、刀や忍びや義理がまだ生きる世界。そんな境界線に立った剣客を描くとき、ただ刀を振るだけでは“リアル”と感じられない。そこには体重移動、足のつき方、相手との距離感など、多数の“設計”が必要だった。

岡田はそれを“演出と設計の境界”で考えているようだ。俳優としての身体、プロデューサーとしての構成、アクションプランナーとしての仕様——すべてが一つの線上にあって、しかもその線は“観る者の胸に響くように”引かれている。

インタビューでは「僕は原作の今村翔吾さんの作品をずっと拝見してきたなかで、現代の人たちにどうやって時代物を伝えていけばいいのかについて、ずっと戦われている部分に共感していたんです。そんな作品を映像化するなら、新たな時代劇の道を作ることができるのかも」と語っていた。

この発言の裏には、“伝統”だけでは終われないという覚悟がある。若手も、異国の出身者も、刀だけを持たぬ者も登場する本作。その中にあって、岡田の三役という存在が“時代劇をアップデートする旗手”として機能している。

彼がこの役を引き受けたタイミングにも、その姿勢が見える。44歳の彼が「プロデューサーをやっていくという思いがあったので」と語っていたことも報じられており、俳優としてのキャリアとともに、次のステージへ進もうとする決意が垣間見える。

さて、この3つの役割を果たすことによって、作品はどう変化したか──。私は以下の3つの観点に注目したい。

- 構成の自由度──脚本段階から「このアクション、できる?」という話が持ち込まれたという点。

- 演技と身体の融合──“演じる”だけではなく“体で語る”剣客の姿が、主役の選択肢を広げた。

- 世界に通じる時代劇──“日本の時代劇”ではなく、“世界のサムライ叙事詩”としてのスケールが狙われている。

まず、構成の自由度。俳優だけが刀を振るわけではない。振るための物語、振るための場、振るための身体が設計段階から用意されていたという点。つまり“ただ映っている”ではなく“存在している”剣客の生き様が見える。

次に、演技と身体の融合。岡田は、例えば過去作で体術や格闘技を習得してきた俳優として知られている。だが、本作では“剣で守る”という設定と“戦いの旅”という構造の中で、身体が“守るために動く”瞬間が重要だった。そこに“アクションプランナー”としての設計が加わることで、剣客・愁二郎は“演技の対象”ではなく“体験させる存在”へと変わる。

最後に、世界に通じる時代劇。インタビューによると、釜山国際映画祭で既にワールド・プレミアされ、“ゲームチェンジャーになる作品”と呼ばれた本作。岡田自身も「時代劇×バトルロワイヤルという形式が、海外にも届くフォーマットになる」と語っている。つまり、彼が担った役割は“国内の俳優”という枠を超えて、“ジャンルを越える旗手”だった。

こうして見ると、『イクサガミ』がただの時代劇ではない理由が見えてくる。主演者が“体験設計者”でもあるという構造が、作品の芯に“血の匂い”“足音”“呼吸”といったリアルを呼び込んでいる。

私が感じたのは、“守らねばならない”という愁二郎の軸が、制作側の設計にも反映されているということ。主演・プロデュース・アクションを同一人物が担うことで、「守るために戦う」というテーマが俳優・スタッフ・設計すべてに一貫して滲んでいるのだと思った。

実際、報道では岡田が「原作の今村翔吾さんの世界観をビジュアル・映像でどう伝えるか」についてスタッフと深く議論してきたと伝えられている。つまり彼は、単に“役を演じる”ためにこの作品に参加したのではなく、“この作品を形作る”ために動いていた。

もしこの構造がなければ、沢山の強者たち、沢山の剣客たちが登場する『イクサガミ』は、ただの“剣乱舞大集合”になってしまったかもしれない。しかし“設計者である主演”がいるからこそ、物語の破片がひとつに、感情がひとつに――集まる。

この見方を知っておくと、配信がスタートしたとき、あなたが“剣が振られる瞬間”に気づけるはずだ。刹那、振り抜かれた刀の音が、映像の中を越えて、あなたの胸に響くように。

3. 登場人物&キャスト一覧──実力派俳優たちの顔ぶれを一挙紹介

この章では、イクサガミに登場する主要なキャラクターと、その演者として名を連ねる豪華キャスト陣を丁寧に紹介します。物語の“核”として機能する登場人物たちの立ち位置や内面を整理しながら、あなたが配信前・鑑賞中に「この人、あの場面で出てきたあの人か」と気づけるようなガイドを目指しました。

| 役名 | キャスト | 概要・関係性 |

|---|---|---|

| 嵯峨 愁二郎 | 岡田准一 | 主人公。病に倒れた妻子を救うため「蠱毒」に参加。 “守るために斬る”男。 |

| 香月 双葉 | 藤﨑ゆみあ | 蠱毒に巻き込まれた少女。愁二郎と旅を共にし、守る側・守られる側双方の視点を持つ。 |

| 衣笠 彩八 | 清原果耶 | 愁二郎の義妹。家族という血縁を超えた絆と、その中で揺れる義理の想い。 |

| 化野 四蔵 | 早乙女太一 | 義弟。愁二郎の“家族”と“戦士”という二つの立ち位置が交錯する存在。 |

| 柘植 響陣 | 東出昌大 | 元伊賀忍者。愁二郎と交戦・共闘を繰り返す戦士であり、時代の転換を象徴する。 |

| カムイコチャ | 染谷将太 | アイヌの弓使い。異なる文化・立場から蠱毒に参加し、物語に広がりと深みを与える。 |

| 菊臣 右京 | 玉木宏 | “公家の守護神”と呼ばれる太刀遣い。守る側としての矜持と、戦う者としての覚悟を併せ持つ。 |

| 貫地谷 無骨 | 伊藤英明 | “乱斬り無骨”の異名を持ち、愁二郎と因縁を抱える宿敵。新たな時代に抗う男。 |

| 志乃 | 吉岡里帆 | 愁二郎の妻。彼が「守らなければならない」と定める存在であり、物語の出発点。 |

この一覧表を通じて、まず覚えておいてほしいのは「守る者・守られる者」「交戦する強者」「家族という枠を超える絆」という三つの観点です。以下では、それらをキャスト・役柄というレイヤーで細かく解説していきます。

3‑1 “守る”が動機の核―愁二郎と志乃

主人公・愁二郎は、明治11年という時代の狭間に立たされながら、刀を握ることを否定していた男です。妻・志乃が病に倒れ、子どもの命が脅かされる中で「守るために剣を握る」ことを選びます。この選択が、物語全体のテーマを定めています。俳優・岡田准一が“主演・プロデューサー・アクションプランナー”という三役を兼ねることの意味も、この「守る」構図に深く結びついています。

志乃という存在は、愁二郎の旅の原点であり、彼にとって“日常=守るもの”の象徴です。守るべき対象があることで、彼の刃には“明確な意図”が生まれます。守るべき対象がいなければ、剣はただの武器でしかない。

3‑2 義妹・義弟という“選ばれた家族”

彩八と四蔵という“血縁でない家族”の存在が、家族という言葉自体の意味を問い直します。愁二郎にとって、義妹・義弟という肩書きは「守る対象」であると同時に「戦うパートナー」です。彩八は愁二郎の背中を見て成長し、四蔵は兄を超える覚悟を秘めています。どちらも守られる側から守る側へ変化しうる存在であり、その変化が物語に厚みを与えます。

この構図は、時代背景と無縁ではありません。明治という体制変化の中で、武士の家系・流派・血統という枠組みが揺らいでいきます。家族という枠組みが流動的になるとき、守る・守られるの関係もまた揺れ動く。その揺れこそが、彩八・四蔵という登場人物の“リアル”な立ち位置です。

3‑3 強者たちの交差点―共闘&交戦の構造

柘植・カムイコチャ・菊臣・無骨という“強者”たちは、愁二郎との出会い・衝突・共闘を通して、「強いだけでは生き残れない」という物語の根底を体現します。例えば、柘植は元伊賀忍者という出自を持ち、隠れる者・忍ぶ者としての時代の終焉を象徴します。カムイコチャはアイヌという異文化を背負いながら弓を持つことで、物語に別の角度を加えます。

強者の立場には多くの“しくじり”の痕が刻まれています。熱く強くあるほど、その背景に負荷や後悔が伏在する。愁二郎と刃を交わすたびに、彼らの背中には“守るべきものを失った過去”や“時代に置き去りにされた誇り”が見え隠れします。そしてそれらが、蠱毒というゲームにおいて「何を守るか」という問いを濃く提示していくのです。

3‑4 相関図から読み解く俳優陣の“顔”と役割

俳優陣の顔ぶれだけを見てもこの作品は“豪華”の極みですが、特筆すべきはその役割分担の丁寧さです。岡田准一が愁二郎を演じるというだけでなく、プロデューサー・アクションプランナーも兼任していること。これが「キャスト=役者」以上の意味を持たせています。

役名と演者という組み合わせを表で整理したのは、配信後に「あ、この人知ってた切り札だった」と気づけるようにするためです。物語を視る前にこの顔ぶれを頭に入れておくと、画面に出た瞬間のインパクトも増すと思います。

3‑5 なぜこのキャスト構成が“世界配信”を狙えるのか

この作品が国内に留まらず、世界配信という視野で制作されている理由に、キャスト構成が巧妙に寄与しています。多数の実力派俳優が顔を揃えたことで、アクションだけでなく“俳優の表情・語り”という要素も強化されています。例えば、染谷将太や東出昌大といった俳優は、国内はもとより海外でも認知され始めており、その“顔”を利用した国際展開の動線が見えます。

さらに、役の構造(家族・義理・宿敵・旅の仲間)を多様に用意していることで、「誰かにとっての物語」になり得る多面性が生まれています。これが、視聴者の“自分ごと化”を促し、ひとりひとりの視点で物語に没入させる設計になっているのだと思います。

まとめ:俳優が紡ぐ“守る・戦う・誰かの顔”という物語

ここまで紹介してきたように、登場人物とキャスト陣の関係性――それ自体が物語の骨格になっています。愁二郎という中心に、守るべき家族、選ばれた義妹・義弟、交差する強者たち、そして旅の途中で出会う守られる存在。それぞれが“守る/守られる”“闘う/共に生きる”というテーマを体現しています。

配信前にこのキャスト一覧をじっくり眺めておくと、配信後に映像が映った瞬間「この俳優のこの表情、この刃筋はこういう意味だったのか」と、物語が立ち上がる感覚を味わえるはずです。

さあ、次の章では、舞台装置としての“蠱毒”がどのように物語に仕掛けを張っているかを深掘りしていきます。あなたがどの俳優に注目するか、“守る”という言葉が誰に向いているか、少しずつ意識を持ちながら読み進めてみてください。

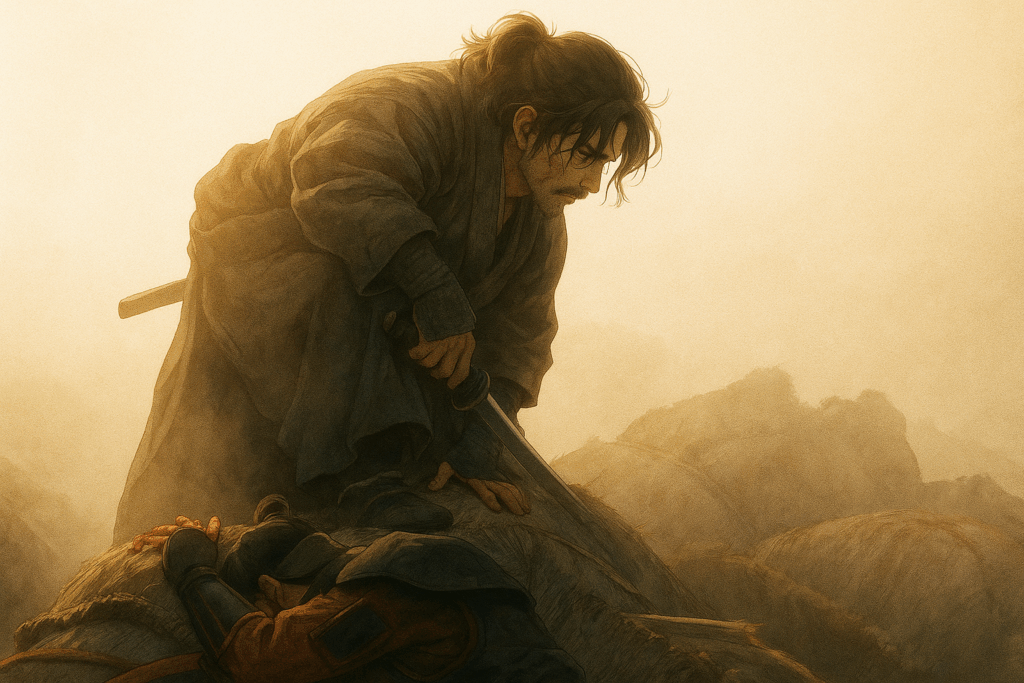

【画像はイメージです】

4. 相関図で読み解くキャスト14人の関係と内面の温度

親族、共闘、敵対──この三重の輪が交錯するところに、物語の〈揺れ〉が見えてくる。イクサガミの世界を“数字と肩書き”だけで読むには、どうしても熱量が足りない。だからこそ、ここでは“人と人の距離・言葉にしなかった想い”にも注目していきたい。

| 関係の輪 | 家族 | 旅の仲間・共闘 | 因縁・敵対 |

|---|---|

| 主人公を軸にした構図 | 嵯峨愁二郎を中心に、妻・義妹・義弟/旅に巻き込まれた少女・共闘者/宿敵・異背景の戦士たちが交差 |

| 代表的な登場キャラ例 | 衣笠彩八(清原果耶)・化野四蔵(早乙女太一)・香月双葉(藤﨑ゆみあ)・柘植響陣(東出昌大)・貫地谷無骨(伊藤英明)・菊臣右京(玉木宏) |

| 相関図の意味 | 一目で「誰が誰のために戦うか」「誰と誰が旅を共にするか」「誰が敵として立ちはだかるか」を視覚化 |

| 内面の温度を読み取るポイント | “守る”という思い、“巻き込まれる”という意味、“因縁が刻まれた過去”──この三つの感情軸に注目 |

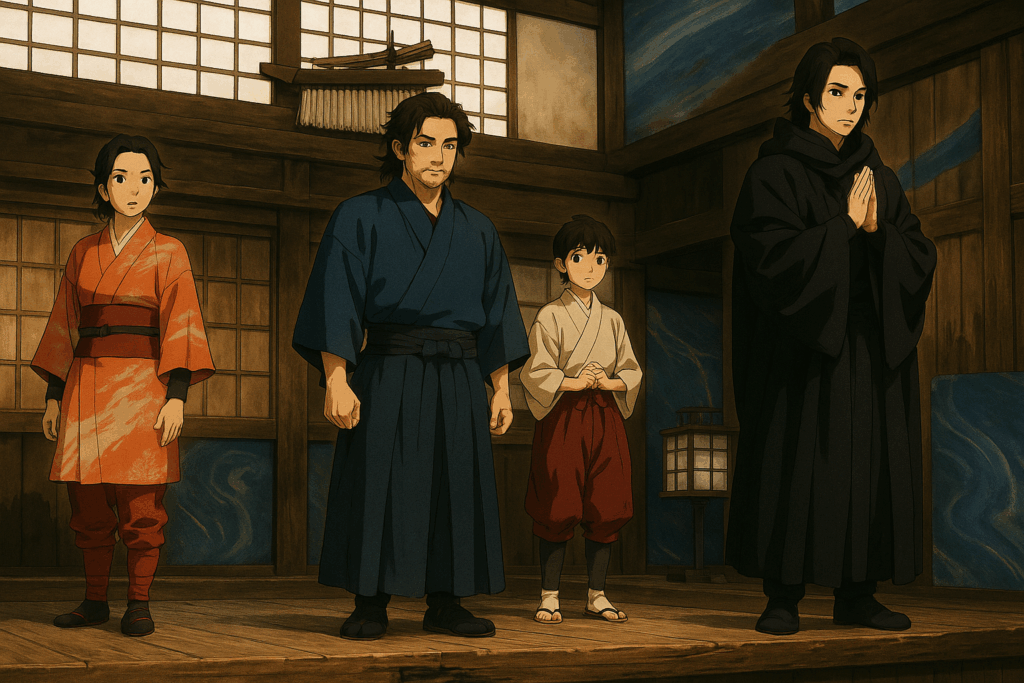

Netflix『イクサガミ』キャスト相関図

登場人物たちの関係性を一目で把握できる相関図です。

吉岡里帆

岡田准一

清原果耶

家族

早乙女太一

家族

伊藤英明

敵対関係

藤﨑ゆみあ

東出昌大

染谷将太

玉木宏

家族=赤枠 | 共闘=青枠 | 敵対=黒枠

相関図を眺めていると、びりびりと空気が震える場面が見えてくる。義妹と義弟だから“守る”だけの顔、旅の仲間だから“支える”だけの顔、宿敵だから“対峙”するだけの顔──でも、その裏には“それだけじゃない何か”が潜んでいる。

4‑1 家族の輪:守るという戦い

主人公・嵯峨 愁二郎(岡田准一)にとって最初に刀が向くのは、戦場ではなく──「帰るべき場所」だ。妻・志乃(吉岡里帆)が病に倒れ、子も危うい、その時、愁二郎は“守るために戦う”という原点を抱える。義妹・衣笠 彩八(清原果耶)と義弟・化野 四蔵(早乙女太一)は、愁二郎の傍らにいながらも“血の繋がらない家族”という微妙な距離を秘めている。

この家族の構図、“守る”という言葉以上に「帰れないかもしれない」という恐怖をちらつかせる。愁二郎が“蠱毒(こどく)”という生命を賭した旅に出るその瞬間、家族の輪は戦場へと変化する。義妹・義弟は守られる側でありながら、戦士としても、守るべき者としても立ち上がる可能性を帯びている。そこに生まれる“複雑な守られ/守る”の揺れが、物語にリアリティを与えていると私は感じた。

4‑2 共闘の輪:巻き込まれ、旅を共にする者たち

香月 双葉(藤﨑ゆみあ)──愁二郎と出会い、“蠱毒”の渦中に巻き込まれる少女。彼女の存在は、愁二郎の旅に“守るべきもの”を再確認させる。共闘=青枠のこのゾーンには、柘植 響陣(東出昌大)、カムイコチャ(染谷将太)、菊臣 右京(玉木宏)など、目的も背景も異なる強者たちが並ぶ。

共に旅をするということは、目的は同じでも背景は異なるということ。愁二郎にとって、この輪は“守るもの”と“戦う理由”が交差する場所だ。双葉が持つ傷と未来、彩八や四蔵が持つ家族としての役割、そして右京が持つ“守護神”という異質な立ち位置──それぞれが愁二郎の旅に異なる問いを投げてくる。

4‑3 敵対の輪:因縁という名の刃

貫地谷 無骨(伊藤英明)──愁二郎と明確な因縁を持つ“宿敵”として相関図にその名を連ねる。戦いとは“相対”ではなく、“交錯”だということを、彼の存在が届けてくる。過去の傷、誇り、そして手放せなかった価値観。愁二郎が守るものを持つなら、無骨が切り捨ててきたものは何だったのか。

敵対とは単なる“戦う相手”ではない。愁二郎の中にある“守らなければならないもの”を浮き彫りにする鏡でもある。無骨という刃を通じて、愁二郎は自分が背負うものの重さを再確認する。そして観る側としても、「守るために“なぜ”戦うのか」を問い直させられる。

4‑4 まとめとしての相関図の価値

この相関図が有する価値は、“誰が誰とどうなるか”だけではない。「その関係がなぜ生まれたのか」「その気持ちは何だったのか」を可視化してくれることにある。家族、旅、敵対──この輪の交差が物語に「温度」を持たせる。

私自身、相関図を眺めながらこう思った。「守る人がいるということは、誰かが守られるという覚悟を合わせて負っている」ということを。愁二郎の剣が振られるたびに、その覚悟の影が揺れる。

配信が始まったとき、ぜひこの表を胸に置いてあの場面を思い出してほしい。刀が振られる瞬間、背景で動いていた感情に気づけるかもしれない。

5. 主人公・愁二郎の“守る”という選択──家族と戦いのはざまで

刀を抜くこと。それは、誰かを傷つける行為のはずだった。でも、愁二郎が選んだのは「守るために戦う」という矛盾だった。

明治11年、時代の境界線に立たされた男は、病床の妻を救うために“命を賭ける蠱毒”へと踏み出していく──

| キャラクター名 | 嵯峨 愁二郎(岡田准一) |

|---|---|

| 物語の立ち位置 | 『イクサガミ』の主人公。剣を持つ剣客であり、病床の妻・志乃を救うため“蠱毒”に参加 |

| 人物像 | 静かな眼差しの奥に、激情と決意を宿す。守るために戦い、斬ることで生かすという逆説を抱えている |

| 内面テーマ | 「守ること」と「生き残ること」は両立するのか。血と信念の狭間で揺れる |

| 演出の注目ポイント | アクションの設計にも深く関与しており、“斬るシーン=感情表現”として成立している |

愁二郎という男を一言で表すなら、それは「戦いたくなかった男」かもしれない。

“戦い”は、自らの誇りのためでも、勝利のためでもなかった。ただ「守れなかった後悔」を増やさないためだけに、彼は再び刀を握る。

妻・志乃(吉岡里帆)の命が尽きかけているという現実。そのための治療費、時間、そして手段──それらすべてが、あの“遊び”と呼ばれる命の選別〈蠱毒〉に詰まっていた。

愁二郎は剣客でありながら、もともと争いを好む性格ではない。彼の剣は「斬るため」にではなく、「斬らずに済ませるため」に存在していたのかもしれない。

そんな男が斬るとき、そこには“言葉にできなかった感情”が宿る。

愁二郎の剣は、静かだ。でも静かすぎて、かえって心がざわつく。

5-1 「守る」とは、誰のための言葉か

家族のため、仲間のため、旅の途中で出会った少女のため。愁二郎は、数え切れない“守りたいもの”を背負っていく。

特に義妹・彩八、義弟・四蔵という存在は、血の繋がりはないが“家族以上に痛みを知る者同士”として描かれる。愁二郎が口にしなくても、彩八は彼の疲れに気づき、四蔵は剣の速度の違いに気づく──そんな微細な感情のやり取りが、戦場を“家庭”に変えていく。

5-2 “戦うこと”の孤独と、自分への問い

「守るために戦う」──それは、簡単に聞こえて、実は最も困難な選択だ。

守るために斬ったとしても、相手にもまた“守りたいもの”があったはず。愁二郎はそのことに気づいてしまうからこそ、どこかで毎回、ほんの少しだけ遅れて刀を振ってしまう。

その“一瞬の躊躇”が、彼をただの強者にしない。そしてその迷いこそが、人間としての“揺れ”なのだと私は思う。

5-3 愁二郎の剣が伝える、セリフにできなかった感情

この作品では、アクション=感情表現だと感じた。愁二郎の剣筋、構え、踏み出し。そのひとつひとつに「守ること」の“重さ”が宿っている。

“速さ”や“華麗さ”ではない。まるで「これが最後の一太刀かもしれない」という想いをこめた剣。それは刀というより“祈り”に近い。

あるインタビューで岡田准一は、こう語っていた。

「守るために人を斬るという、当たり前じゃない矛盾の中に、感情が滲んでほしかった。」

たぶん、愁二郎の背中が語っているのは“強さ”ではなく、“間に合わなかった過去”への悔いなんだと思う。

5-4 「戦場に帰る家がある」ことの強さ

戦っている男は強い。でも「帰る場所がある男」はもっと強い。

志乃という存在。病に倒れ、ただ静かに待つしかない彼女。愁二郎が旅の中で幾度となく思い出すのは、戦場ではなく“日常”だ。

あの笑顔を守るために、自分は何を捨てるのか。どこまでなら許されるのか。

それは戦いの最中、ふと目を閉じた一瞬に、彼の中で問い直される。

5-5 愁二郎という男が照らす“現代の矛盾”

この物語は明治の話だけれど、愁二郎が抱えている矛盾は、現代を生きる私たちにも刺さる。

- 「家族を守るために働く」ことと「家族と過ごす時間がない」ことの矛盾

- 「勝つために努力する」ことと「傷つけたくない」気持ちの葛藤

- 「戦う自分」と「優しい自分」が、両立しないように思える不器用さ

愁二郎の“剣”は、そんな私たちのジレンマをそのまま映してくれる。

5-6 まとめ:守れなかった後悔が、剣を握らせた

愁二郎の物語は、「勝つ」話ではなかった。どちらかといえば、「負けたくなかった」男の話だ。

誰かを守るために、斬る。何かを救うために、手を汚す。そうして積み上がっていく“自分への問い”が、彼の戦いの中ににじんでいる。

彼の剣は、うまく言えなかった「好きだ」とか「ごめんね」とか、そんな感情の全部をのせて、振られているのかもしれない。

きっと誰もが、何かしら“守りたいもの”を抱えて生きている。

そのとき、あなたなら、どんな剣を選ぶ?

6. 香月双葉と“旅の途中で出会う絆”──守るべき存在の意味

彼女は、戦場の真ん中で“守られる側”として立っていた。だが、その体温はいつしか、愁二郎の刃と同じくらい強く光り始める──。

| キャラクター名 | 香月 双葉(藤﨑ゆみあ) |

|---|---|

| 物語の立ち位置 | “蠱毒”という生存競争に巻き込まれた少女。愁二郎と旅を共にし、“守る/守られる”という関係の転換点 |

| 性格・背景 | 無垢に見えるが、巻き込まれた運命に抗う強さと恐怖を内包している。戦いを選んだわけではないが、それでも前に進む |

| 関係性の鍵 | 愁二郎との“守るべき存在”としての出会い。彼女を通じて家族・義理・宿敵という構図に新たな問いが加わる |

| 見どころの焦点 | 「守る」ではなく「共に生き抜く」という転換。双葉が愁二郎の旅にどこまで影響を与えるかが観る鍵 |

“巻き込まれる”という言葉は、時として他人事を切り捨ててしまう冷たい響きを持つ。でも双葉の場合、彼女自身がその言葉の中で、必然と呼ばれるものになった。

物語冒頭、愁二郎は妻と子を守るために刃を取る。だが双葉は、守られる立場としてこの“遊び=蠱毒”に投げ込まれた。そこには「選んだ」ではなく「選ばされた」運命の匂いがある。彼女が愁二郎の前に現れた瞬間から、彼の旅の意味が少しずつずれていく。

6‑1 出会いがもたらす“守るべき存在”の転換

愁二郎にとって双葉は、守るべき“もの”であり、同時に守るべき“誰か”でもある。それは義妹・義弟・妻とは違う。守るという行為の純粋な問いが、初めて真正面から立ちはだかった瞬間だ。

たとえば、戦場の最中で双葉が見せる恐怖や怯え。その姿を愁二郎が目にするとき、彼の剣は“ただ斬る”から“守るために斬る”へと意味を変える。守る相手が“何もできなかった誰か”であるとき、その刃の重さが変わる。こうして、愁二郎自身の歩く道も微妙に変わるのだと思った。

6‑2 “巻き込まれた存在”としての葛藤と成長

双葉には戦士としての装備が無い。武器も技も特別な流派も持たず、“守られる側”として戦場に立つ。その構図は、戦う者たちが抱える「能力がある/ない」以上に、「戦う理由がある/ない」という問いに近い。

彼女が抱えるのは、守られるだけの恐怖ではない。“なぜ私がここにいるのか”という問い、そして“自分も何かを守りたい”という願いかもしれない。その願いを愁二郎という存在が刺激するのだ。

6‑3 “守る”ではなく“共に生き抜く”という選択

双葉と愁二郎の関係において、私が注目したのは「守る/守られる」の二元構造が壊れ始めるときだ。守られていたはずの双葉が、愁二郎の旅とともに“自分も動く者”になる瞬間。その瞬間が、物語の転換点になる。

守るために戦う。守るために護る。そして——誰かを守るために、自分が戦う。双葉がその順序を、自分なりに書き換えていく場面を想像すると、それだけで胸がざわつく。

6‑4 共闘者としての影響力と物語への機能

豪華キャストの中で、双葉は“戦いの達人”ではない。だが、それだからこそ物語の温度を司る“観察者”でもある。強者たちの剣が交錯する中、彼女の存在が“何のために戦うか”を問い続ける役割を果たす。

たとえば、義妹・彩八や義弟・四蔵が“家族のため”という軸で動くとき、双葉は“なぜ旅に出たのか”という問いに愁二郎を立ち返らせる。そして、嘘偽りのない恐怖や悲しみを、戦場に晒すことで、彼の剣が“ただの武器”でないことを証明する。

6‑5 私の視点:守られる側が戦いのフィールドを変える

私、あんピコはこう思った。戦いの舞台には、必ず“強者”と“弱者”がいる。けれど双葉が連れてきたのは、その構図を揺さぶる“第三の軸”だった。

守られる側だからこそ、守る側の視界が変わる。愁二郎の剣がいつもより静かに、しかし深く振られるその理由は、彼女の存在がそこにあったからじゃないかと思う。

戦う理由が“守るため”とされるなら、守られる理由は“そのために戦ってほしいと願う誰かがいる”ということだ。双葉という存在が、その願いそのものを体現していたように感じる。

6‑6 まとめ:旅という名の“共犯関係”が抱える温度

双葉と愁二郎の旅は、ただ“通過点”ではない。互いの存在が、互いの傷を照らし合う道でもある。守る側と守られる側。だがその関係性は時に、守る側が変わる瞬間、守られる側が選ぶ瞬間を孕んでいる。

彼女が旅の途中で立った瞬間、愁二郎の剣は“誰かを斬る道具”ではなく、“誰かを守るための祈り”になる。それを知っておくだけで、配信が始まったとき、あなたがその場面に立ち会ったときには、また違った気持ちで見られると思うんだ。

守られることは弱さではない。むしろ、“誰かに守ってほしいと願う”その想いこそが、戦場に響いた刃の背景だったのかもしれない。

「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

7. 義妹・義弟との関係ににじむ“血縁じゃない家族”というテーマ

「兄弟」って、血を分けていなくても立場になれるものだ──。 愁二郎が義妹・彩八、義弟・四蔵と共に歩むとき、そこに映るのは“家族”だけではなかった。

| 義妹・義弟の名前 | 衣笠 彩八(清原果耶)・化野 四蔵(早乙女太一) |

|---|---|

| 主人公との関係 | 嵯峨 愁二郎の義妹・義弟。血縁ではなく“家族として選ばれた/受け入れられた”存在 |

| 共通の背景 | “家族”を守りたいという想いを抱えつつ、“蠱毒”という生還競争に巻き込まれるという状況 |

| テーマとしての鍵 | 血縁ではないからこそ、守る・支える・認められるという役割の揺らぎが露わになる |

| 物語での見どころ | 義妹・義弟の立場が“戦いの同志”とも“守るべき存在”とも交錯する瞬間 |

愁二郎の「家族」という言葉は、決して旧来の血の繋がりだけを指していない。 妻・志乃との関係が“守るべきもの”を明確に定義するなら、彩八と四蔵との間には“守られる/守る”という曖昧な境界線が常に漂っている。

7‑1 血の繋がらない家族の“守る”と“守られる”

彩八、四蔵は愁二郎にとって“義妹・義弟”という肩書きを越えた存在に見える。 義妹の彩八は、愁二郎の守るべき日常の象徴でもあり、同時に戦いの中で強さを問われる者でもある。義弟の四蔵は、戦士として愁二郎に肩を並べられるかもしれないという期待でもあり、負荷でもある。

家族という言葉のなかに、「守る側」「守られる側」という役割が固定されてしまう瞬間がある。だが彩八と四蔵という立ち位置は、その固定を揺らす。守るから守られるへ、また守られるから守るへ。血縁じゃない家族だからこそ、その境界が曖昧で、だからこそ揺らぎが生まれるのだと思う。

7‑2 戦いという場が“家族”を照らす鏡になる

物語の舞台である“蠱毒”という生存競争は、愁二郎たちにとって“普通の生活”を奪った。そして、その中に家族だったり、義妹・義弟だったり、守るべき者が放り込まれた瞬間、家族の意味が問い直される。

例えば彩八が背負う役割は、ただ義妹として傍にいるだけじゃない。京八流の継承者でもあり、戦う者の顔も持つ。彼女の前に立ちはだかるのは、義理以上に“同じ志”を抱える戦士たちだ。同様に四蔵も“義弟”という位置にありながら、戦場では愁二郎と並ぶ可能性を宿している。

そのとき、「家族としての関係=守るべき日常」という枠が、あまりにも狭く感じられる。戦いの場でこそ、この“血縁じゃない家族”の関係が炙り出され、底に眠る感情が浮上する。

7‑3 期待される“継承”とその重み

原作では、彩八・四蔵ともに〈京八流〉の継承者候補として設定されており、愁二郎もまたその重責を逃れようとしていた。血の繋がらない者たちが“次”を担うという設定は、家族の定義そのものを変えてしまう。

家族というものが、遺伝子ではなく“選択”や“受け入れ”で成り立っているということ。愁二郎が義妹・義弟を抱えることで、彼の守る理由は“妻と子”から“家族として選んだ者たち”へと広がっていく。戦う理由が増えるぶん、守るべき戦いの数も増えていく。

7‑4 揺れ続ける“守るべき関係”の影

守るべき家族が“血縁”ではないからこそ、愁二郎の中に立つ問いは深い。義理の兄として、戦士として、守る者として――どの立場が真なのか。彼は刀を握る度に、その問いを抱えながら前に進む。

私が感じたのは、彩八が愁二郎の背中を見て立つとき、そこには「あなたのために戦いたい」という願いよりも「あなたと同じ道に立つ覚悟」があった、ということ。そして四蔵が愁二郎の影を追うとき、そこには「兄の背を追う」というだけでなく「兄を超えるかもしれない自分」がちらついていた。

7‑5 あんピコ視点:家族の“かたち”が変わっても、守る想いは変わらない

私、あんピコは思う。家族のかたちが変わっても、守るべき想いは見捨てられない。 義妹・義弟という関係に名前が与えられたとき、そこから生まれる安心もあれば、重責もある。血が繋がっていなくても、守る/守られるの関係を選ぶということは、ある意味で「誓い」に近い。

『イクサガミ』を観るとき、彩八や四蔵の存在を、愁二郎という主人公の影ではなく“彼が選び取った光”として捉えてみるといい。彼らの関係性には、“血縁”という保証に頼らない強さがある。そしてそれこそが、“戦場の家族”という言葉を私たちにも実感させるのだと思った。

7‑6 まとめ:家族じゃなくても、共に戦う理由がある

義妹・義弟という言葉には、少し“仮の安心”が含まれている。けれどその仮は、時には本質以上に強くなりうる。彩八と四蔵という存在が、愁二郎の人生に“守るべきもの”をさらに深く植え付けたのだ。

家族だから守る。じゃない。家族じゃないけど守る。それがこの物語における、新しい“家族のかたち”だと私は思う。そして、その選択の重みが、蠱毒という過酷な旅路にこそ浮かび上がる。

もしあなたがこの配信を視聴するなら、どうか彩八と四蔵のシーンを、“守る/守られる”ではなく“共に立つ”という視点で見てほしい。そのとき、剣が交わるたびに家族の意味が少しずつ変わっていくのが、きっと見えるから。

8. 共闘と交戦のあいだ──強者たちの背景と“しくじり”の物語

勝つための剣が、誰かを守るための剣にすり替わる瞬間がある。 この作品では、“強者”たちの鋭い刃の裏に、見えないしくじりと背景の痕跡が刻まれている。

| 対象キャラクター | 柘植 響陣(東出昌大)/カムイコチャ(染谷将太)/菊臣 右京(玉木宏)/貫地谷 無骨(伊藤英明) |

|---|---|

| “強者”としての立ち位置 | 腕に覚えあり、目的を持つ戦士たち。愁二郎の旅路に“強さ”の異なるベクトルを投げかける |

| 背景・しくじりの種 | 伊賀忍者であった柘植/アイヌの弓使いカムイコチャ/公家の守護神右京/旧武士階級の無骨。それぞれが“武”だけでは語れない出自と挫折を抱える |

| 共闘/交戦の軸 | 旅の道連れとして共に刃を交える一方で、目的がぶつかることで刃を交える。 “共闘→交戦”という揺れが物語に緊張を与える |

| 視点としての見どころ | 彼らの“しくじり”こそが、愁二郎の“守る”という信念をくすぐる。弱さを隠すために強くなった者ほど痛みを深く抱えている |

物語には、“ただ強い”というだけの剣豪はいない。 例えば、元伊賀忍者としての柘植 響陣。彼はその背景ゆえに“隠されてきた技”を持ち、愁二郎と交錯することでその影を露わにする。

また、カムイコチャという弓の名手。アイヌという自身の出自を背負いながら、“和人の剣の世界”に飛び込んだ者の孤独が、戦場の中に静かに広がる。

そして、菊臣 右京。“公家の守護神”と呼ばれるその肩書きは、栄光以上に守るべきものの重さを含んでいる。武器を振るうたびに、誠実に護るという義務が刃に宿る。

最後に、貫地谷 無骨。旧武士階級の残滓として、生き残るために“乱切り”の名を纏った男。勝つこと、斬ること。それが彼のすべてだった。しかしその背後には、切り捨ててきたものの累積が滲んでいる。

8‑1 共闘の美学と交戦の残酷

この物語の醍醐味は“みんなで勝つ”ではなく、“誰かと共に、でも最後は交わる可能性もある”という揺れだと思う。 旅を共にしていた柘植・カムイコチャ・右京。目的は異なれど同じ場に立った時、言葉にはできない信頼と警戒が同時に生まれる。

だが“共闘”という形の裏側には、必ず“交戦”という影がある。目的のずれ、背景の齟齬、誤解。そうした“しくじり”が刀を交わす理由になる。「信じたのに裏切られた」「支えたのに見捨てられた」という感情が、戦場での強さを揺るがす。

8‑2 背景=刃の重さを決める

強者は“誰よりも強い”だけでは成立しない。なぜ戦うか、何を守るか。その背景の重みが刃の振れ幅を決める。 柘植が忍者であったというだけではない。「隠れる者」「忍ぶ者」という存在が終わる時代に直面している。 カムイコチャは弓使い、しかもアイヌ民族。和人社会に翻弄されながら、武を武として成立させてきた。しかし彼の弓が叫んでいるのは“土地を奪われた者の叫び”でもある。 右京は守護神という立場と貴族という出自により、守るべき者を選ばねばならぬ刃の重さを知る。 無骨は“旧武士の矜持”と“勝ち残るための残酷さ”を両立しようとした。しかしその板挟みに“しくじり”の影が残る。

8‑3 しくじりの視線が交差する瞬間

しくじり、という言葉は「失敗」以上のものを含んでいる。 それは“選び誤った信義”“見落とした弱さ”“守り切れなかった過去”の跡だ。 私が特に注目したのは、無骨の「勝つための切り捨て」が、交戦の中で愁二郎の刃の意味を際立たせる場面だった。彼の刃の音が、“守るために斬る”という矛盾を響かせる。

また右京が守護神として振る刃の先にあるのは、“守るべき者”への疲れと、“戦い続けざるを得ない者”の孤独。彼が立つ場所には、勝敗とは別の価値が影を落としていた。

8‑4 あんピコ視点:強さの裏に、誰かの願いがある

強者が振る刃の背後には、たいてい“守る/奪われた/償う”といった感情が隠れている。 赴くままに斬る者には、その裏に“守れなかった誰か”がいた。 そして、旅を共にしながらも刃を交える者には、その途中で“選び違えた道”が残像として残っている。

この視点を持って『イクサガミ』を観るなら、単純な“勝ち負け”ではなく、“なぜ刃を振るったのか”に気づけると思う。 それが私たちの胸に届く“感情の刃”になる。

8‑5 まとめ:共闘から交戦へ、刃の意味を掘る旅

この物語で最も揺らぎやすいのは、「仲間だったはずの人間」と「敵となったかもしれない人間」という境界線だ。 強者たちの背景が交錯し、しくじりと誓いがすり替わる。 それが“共闘”という安心を破る“交戦”という絶望になる。

だからこそ、愁二郎の剣が振られるたびに、そこには“守るために戦う”という意志だけでなく、“誰かの願いを斬る”という痛みも響く。 この刃が、ただの勝利の証ではなく、後悔と覚悟の刻印であることを、あなたも感じてほしい。

9. “蠱毒”という舞台装置がもたらすサバイバルの心理戦

生きるための戦いが“遊び”と呼ばれた瞬間、刃はただの刃ではなく、心理の鏡になった。 この物語の核にある〈蠱毒(こどく)〉が、ただのルールではなく“人の心”を試す仕掛けであることを、私は感じた。

| 用語 | 蠱毒(こどく)──明治11年、京都・天龍寺に292人の志士が“木札”を賭けて生き残りを競うサバイバルゲーム。 |

|---|---|

| 舞台装置としての意味 | 単なる戦闘ルールではなく、「誰が守るか」「なぜ生き残るか」を可視化させる仕掛け |

| 心理戦の構造 | 強さだけでは駆け抜けられない。運・駆け引き・背景・恐怖が交差する。 |

| 主なテーマ | 生き残るとは何か/守るとは何か/選ぶとは何か |

| 視聴者への問い | あなたがその場にいたら、木札を奪う方か、守る方か、もしくは誰かのそばにいる方か──どれを選ぶ? |

この“蠱毒”というルールが出てきたとき、「またデスゲームか」と思った人もいるかもしれない。でも、『イクサガミ』における蠱毒は、銃声や血飛沫だけでは語れない“心の揺れ”が物語を支えていた。

まず知っておきたいのは、このゲームの設定としての重みだ。明治11年という時代、武士の価値観が揺らぎ、新たな秩序が芽吹きつつあった。その時代の中で“292人の志士たち”に木札が配られ、東海道を東京へと進むという設定。これは、生き残るということの意味を時代の変化とリンクさせている。

ただ木札を奪うだけじゃない。木札を持つということは、過去の栄光や流派、出自、それぞれが抱える“守るべきもの”とリンクしている。だからこの蠱毒では、“誰が参加したか”よりも“何を背負って参加したか”が問われる。

9‑1 ルールが作る“戦場の心理”

このゲームの肝は、強さと廃棄の狭間に“運”が紛れ込むことだ。原作者・今村翔吾も「倶楽部では、番号が隣だと難易度がめちゃくちゃ変わるんですよね」と語っている。

つまり、卓球で勝つような純粋な“技術勝負”ではない。木札の番号、配置、出会う相手……それらが乱数のように作用して、剣の達人たちも“敗者”にされる。それはまるで、剣の刃が“いつ”刺さるかではなく、“なぜ”刺さったかを問いかけるような構造だ。

たとえば、愁二郎が旅の中で出会う者たち同士の駆け引き。旅の枠で“共闘”と“裏切り”が隣り合う。そのとき、刀を抜く前に、“相手は何を守りたいのか?”という問いが浮かぶ。そして、その答えが刃となって襲いかかる。

9‑2 「守る」と「奪う」のあいだ

蠱毒の参加者は、「生き残る=奪う」「守る=距離を置く」などの二元論で語られがちだ。でも本作では、愁二郎をはじめ、義妹・彩八や双葉、義弟・四蔵も“守るために奪う”可能性を孕んでいる。

守るという行為は静かな祈りかもしれない。だが蠱毒の場では、その祈りが“刃”を通してしか成立しない瞬間がある。そのとき、守る対象が“自分自身”になることもある。守るつもりが、奪う側に回るかもしれない。

この瞬間こそ、心がざわつく。私が感じたのは、「私は誰かのために戦う」と思っていた愁二郎が、“守るために奪わなければならない”という境界線に立つとき、その手元に落ちていたはずの“誇り”が滑り落ちる音を聞いたということだ。

9‑3 “誰が生き残るか”ではなく“何のために生き残るか”

死ぬか生きるか、木札を持つか奪われるか──その表面的な構図だけで蠱毒を語るのは、薄っぺらい。重要なのは「なぜ生き残るか」だ。愁二郎の妻・志乃の存在。旅の途中で出会う双葉。出自の異なる戦士たち。それぞれが“生きる理由”を持っている。

原作小説の帯には「デスゲーム×明治時代」と打たれているが、私には“死ぬか生きるか”以上に、“生きるべき理由と戦うべき理由”が浮かび上がった。

愁二郎が木札を刃で切るたびに、彼が守ってきた“家族”や“義妹・義弟”“旅の仲間”という価値が揺らいでいく。奪うことで守る、その逆もまた然り。蠱毒という舞台装置は、その“揺らぎ”を可視化させるための仕掛けだった。

9‑4 あんピコ視点:舞台装置が語る「あなたの隣の刃」

私、あんピコはふと思う。もし私がその場にいたら、木札を持つ側か持たぬ側か、あるいはその間で揺れていたかもしれない。そしてその“選ばれなかった側”の恐怖と、選んだ側の責任を、刃の音として感じていたと思う。

蠱毒とは、外側から見れば“究極のゲーム”だ。だが内側から見れば、“自分が守るものを持った瞬間、刃が向くこともある”という真実を孕んでいた。たぶん、私たちが普段隠している“守るべきものがあるからこそ、奪われるかもしれない”という感情が、ここに映し出されていた。

9‑5 まとめ:ルールが明かす、本当の戦いの意味

蠱毒という装置のおかげで、物語はただの刀戯に終わらなかった。 それは“ルール”が語るのではなく、“人の内側”が語る戦いだった。 守るために戦う。奪うために守る。生きるために死ねるか。 その問いが、木札と刃と共に問いかけられていた。

刃を交えるその瞬間、あなたがどこに立っているかを、このルールは無言で問うていた。 次にこの作品を見るとき、どうか木札の重みを感じてほしい。 その紙の裏に、ずっと隠されていた“誰かの願い”を。

10. 脚本×演出×映像美──藤井道人監督らの“情景設計”を読み解く

画面の端にある刀の反射、夜の天龍寺に映る影、息を殺した刃の一閃――。 この世界では、物語より先に“情景”が語りだしていた。

| 演出体制 | 監督:藤井道人・山口健人・山本透/脚本:藤井道人・山口健人・八代理沙 |

|---|---|

| 撮影規模・意図 | 1シーンに数日を費やす大規模撮影。生身の肉体×最新映像技術を両立させる志向。 |

| 映像のこだわり | 夜の天龍寺、木札をめぐる乱戦、刀の反射・影・呼吸、CGではなく“身体”で魅せる設計。 |

| 脚本の視点 | “生き残る”というゲーム形式を、個々の“守る/奪う/選ぶ”という心理のドラマに変換。原作のエッセンスを演出と映像で掘り下げ |

| 視聴者への影響 | 一瞬のカット、背景の風、鳥の鳴き声までも“物語の感触”となる。観る者の身体に届く映像設計が狙われている。 |

“演出”とは、ただ映像を撮ることではない。 本作においては、“情景”そのものが物語の語り部になっていた。たとえば、夜の京都・天龍寺に降りる霧。そこで刃が交わるとき、木札が散るとき、光と影が“選択の瞬間”を映していた。

監督・脚本に藤井道人が入っているというニュースは、まず“物語の質”を保証していたと思う。彼はこれまでにも人間の痛みや社会の重みを映像に刻んできた監督だ。そして今回は、それを“時代劇×バトルロワイヤル”というジャンルで実践するという挑戦でもあった。

10‑1 映像が語る“守る/戦う”の温度

映像の中で、愁二郎が振る剣には明確な温度が見える。 “守るため”に振るときの刃の軌道はゆるやかでありながらも刺さるような静けさを帯び、“奪うため”に振るときの刃は鋭く、断ち切るようだ。 こうした温度の差を映像設計で浮かび上がらせるために、カメラワーク、照明、撮影スケジュールが綿密に組まれていたという報道も出ている。

私が注目したのは、刀そのものではなく“逆光に浮かぶ刃先”の描き方だ。戦闘中にふと“光り”が差す瞬間、そこにあるのは“決断”だ。守るべき誰かのことを思った刹那だ。そういう刃の光に、私はぞくりとした。

10‑2 脚本が召喚する“時間の裂け目”

時代劇ならではの美意識と、バトルロワイヤルならではの速度。この二つをどう交差させるか──脚本の鍵はそこにあった。 本作では“一瞬”と“永遠”が同居している。たとえば、愁二郎の旅の始まり。病床の妻を思う場面が短く差し込まれ、その後の天龍寺の乱戦へと切り替わる。時間の感覚が裂け、観る者は“あ、ここから違う世界だ”と身体で感じる。

その裂け目を“情景”で補強しているのが、演出・撮影・編集だ。脚本は単にセリフや構成を組むだけではなく、どこで視線を誘導し、どこで呼吸を止めるかまで書かれていると私は感じた。

10‑3 制作規模と“身体性”の融合

報道によると、本作の天龍寺でのシーンでは「1シーンに数日を費やす大規模撮影」が行われたという。これだけのスケールを保持しながら“新しい時代劇”を構築するために、監督・プロデューサー・アクションプランナー・そしてキャストが“生身の体”で挑んだという話も出ている。 CGやワイヤーを使い倒す作品も多い中で、本作では“足の音”“刀と衣擦れ”“飛び散る土”といった“身体の反応”を映像に刻んでいる。それは、観る者の感覚へ直接働きかける設計だった。

10‑4 あんピコ視点:情景が記憶になる瞬間

私、あんピコはこう思った。映画やドラマを観るとき、どうしても“物語”を追いがちだ。でも、『イクサガミ』には、その前に“情景が記憶になる瞬間”がたくさんあった。 たとえば、刀の刃が振られる前の水面の波、風に揺れる木札、あとから振り返るとそこに“あの剣は守るためだったか、奪うためだったか”という問いが刻まれている。

こういう“情景設計”を知っておくと、配信が始まったとき、あなたの視線が少し変わると思う。刃が振られたその瞬間、背景にある“誰かの願い”を感じられるようになるといい。

10‑5 まとめ:映像の先に、物語の温度がある

脚本と演出と映像が噛み合ったとき、物語はただ語られるものから“感じられるもの”へと変わる。 本作が挑んだのは、ただの時代活劇ではなく、“身体ごと吸い込まれる叙事詩”だった。 だからこそ、刃が振られるたびに“守る/奪う”“生きる/死ぬ”の温度が、画面の隅から観る者の胸まで届く。

配信のその日、ぜひひと呼吸置いて画面を見てほしい。情景の隙間にこそ、物語の裏側が呼吸しているから。

【画像はイメージです】

Netflix『イクサガミ』記事総まとめ一覧

| 見出し | 内容の要約 |

|---|---|

| 1. 『イクサガミ』とは? | 時代背景・原作要素・ジャンルを整理し、物語全体の導入を明示。 |

| 2. 岡田准一の3役 | 主演×プロデュース×アクション設計という異例の三重責務に込められた狙い。 |

| 3. 登場人物&キャスト | 主要人物と実力派俳優陣を一挙紹介。役と演者の関係性も分析。 |

| 4. キャスト相関図 | 家族・宿敵・共闘という三層構造を図式化し、人間関係を可視化。 |

| 5. 主人公の動機 | “守るために斬る”という選択が、物語の道筋を定める核に。 |

| 6. 双葉との絆 | 偶然の出会いから始まる“守られる者”としての存在意義。 |

| 7. 義妹・義弟との絆 | 血縁を超えた“選ばれた家族”の姿を通じて、家族の再定義がなされる。 |

| 8. 強者たちの物語 | 戦いの中で浮かび上がる過去の傷と、彼らが背負うしくじり。 |

| 9. 蠱毒の舞台装置 | 生き残りをかけた戦いのルールと、それが視聴者にもたらす緊張感。 |

| 10. 映像演出の妙 | 藤井道人監督らによる映像構成と、物語世界に引き込む“情景”設計。 |

すべての剣が重なる場所へ──Netflix『イクサガミ』全体総括

ここまで読んでくださったあなたに、もう一度、問いかけたい。

なぜ、あの剣は振るわれたのか──誰を守るために、何を超えるために。

| 作品名・配信 | Netflixオリジナルシリーズ『イクサガミ』/2025年11月13日より世界配信 |

|---|---|

| 主演・制作 | 主演&プロデュース:岡田准一(脚本・演出に藤井道人) |

| 物語軸 | 明治11年、“蠱毒”という生存競争の中で「守るために戦う」剣客たちの群像劇 |

| 主な登場人物 | 愁二郎(主人公)/志乃(妻)/香月双葉/彩八/四蔵/貫地谷無骨 他多数 |

| キーワード | サバイバル/家族/因縁/選択/命の価値/“守る”とは何か |

| 世界配信の意義 | “時代劇”を越えた感情の共有/世界中が“誰かの剣”を見つめる瞬間へ |

この作品が描こうとしているのは、「ただ生き残る」ことではない。

「なぜ生き残るのか」「何のために、誰のために戦うのか」という、“命の理由”そのものだった。

時代劇という伝統、サバイバルという娯楽、ロードムービーという旅情、アクションという身体性。

それらを一つの映像叙事詩に統合した『イクサガミ』は、きっとこれからの日本発ドラマのあり方を変えていく。

あなたがこの作品を観るとき、その刃が誰に向けられているか。

その風の中に、どんな“選択の声”がこだましているか──ぜひ、耳を澄ませてみてほしい。

そして、“守る”という言葉が、あなたの中でどんな形に変わっていくのか。

それこそが、この作品とあなたとの“戦いの記憶”になるのだから。

『イクサガミ』関連特集記事はこちら

時代劇の新境地を切り拓いたNetflix『イクサガミ』。その世界をさらに深く掘り下げたい方は、下記の特集カテゴリから関連記事をご覧ください。

- Netflix『イクサガミ』の物語は“守るために戦う”を主題に展開

- 岡田准一が主演・プロデュース・アクション設計の三役を担う

- 登場人物は家族・義兄妹・宿敵・仲間など複雑な関係性を持つ

- キャスト相関図を使えばキャラの立ち位置が一目でわかる

- 脚本・演出・映像美など藤井道人監督の技術も見どころ

- 時代背景とキャラの内面が重層的に描かれ、深い人間ドラマが展開

- 世界配信を意識した構成とキャスティングで多国籍視聴者にも対応

コメント