ドラマを観終わったあと、心のどこかがうまく着地できないときがある。

「これって、原作ではどうなってたんだろう」──そんなふうに、静かに気になってしまう夜もある。

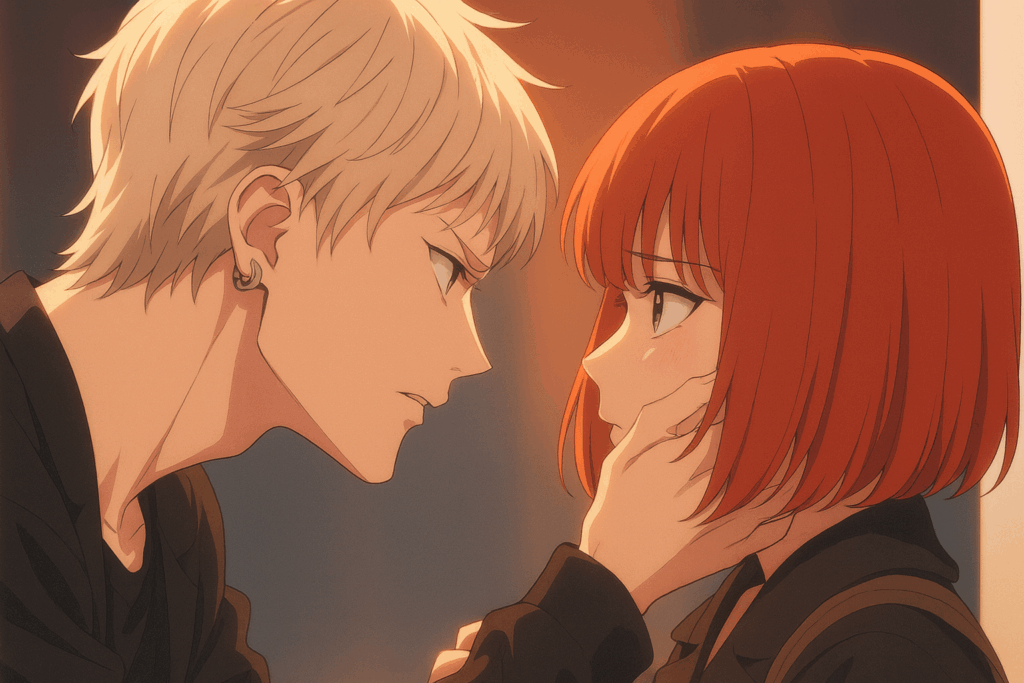

Netflixドラマ『グラスハート』は、バンドと再会と“言えなかった気持ち”が交差する物語。

この記事では、各話ごとに原作小説との違いを丁寧にたどりながら、

脚本・演出・台詞が与えた“感情の揺れ”に焦点を当てていきます。

「ドラマのあのセリフ、原作にもあった?」

「彼が泣いたタイミング、小説では違ってた?」

そんな心に引っかかった小さな違和感たちを、ひとつずつそっと確かめていく旅へ。

感動のラストまで、感情の足跡を一緒に追いかけてみませんか。

- Netflixドラマと原作小説『グラスハート』の具体的な構成・演出の違い

- 各キャラクターの“内面の描き方”と“沈黙のセリフ”に込められた温度差

- ラストシーンに追加された演出の意味と、“聴こえる”という言葉の正体

- 原作にはなかった“沈黙のハグ”や再会描写が持つ象徴性と脚本意図

- 視聴者の感情を揺さぶった場面ごとの“改変ポイント”とその理由

TENBLANKが主題歌「旋律と結晶」を世界初パフォーマンス!

Netflixドラマ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANK(佐藤健、宮﨑優、町田啓太、志尊淳)が、主題歌「旋律と結晶」を初披露したステージ映像。

それぞれの“感情がこぼれ落ちるような表情”と、楽器を通じて語る“想いの温度”がリンクする圧巻のライブパフォーマンスです。

ドラマ本編と重なる瞬間も多く、まさに“物語を音で体験する”ような一曲。

原作とドラマのざっくり比較まとめ

| 話数 | 原作とドラマの主な違い |

|---|---|

| 第1話 | 出会いの場面が改変され、“偶然の重なり”のニュアンスが強調された |

| 第2話 | ユキノの内面描写がカットされ、表情と間で“余白”を表現する演出に |

| 第3話 | ライブシーンが追加され、“音楽で語る関係性”が軸になった |

| 第4話 | 心理描写が視覚的演出に置き換えられ、“言えなかった感情”が際立った |

| 第5話 | 朱音の家庭事情に踏み込んだ演出が追加され、孤独感の解像度が上昇 |

| 第6話 | 直季の独白がセリフから沈黙へと変化し、涙の“余韻”が強調された |

| 第7話 | 原作にない“沈黙のハグ”が挿入され、不器用な和解の温度を可視化 |

| 第8話 | 曖昧だった原作の結末に“未来へ踏み出す選択”が追加されていた |

| 第9話 | 原作と異なるラストセリフで、観る人に“欠けたままの希望”を残した |

第1話:あの出会い、原作では“もっと静かだった”かもしれない

| 原作との違い | 原作では、出会いのシーンはより静的で内省的。偶然の交差点ではなく、必然の延長線上にあった |

|---|---|

| ドラマの演出 | 背景音やカメラの揺れを活用し、「ざわつき」としての出会いを強調。都市の喧騒の中で交差する感情の瞬間 |

| 象徴的アイテム | ユキノが持っていた赤いヘッドフォン。ドラマでは視覚的に象徴され、原作では言及されなかった |

| 感情の違い | 原作では静かな緊張、ドラマでは「何かが始まってしまった」焦燥と予感の混在 |

静かに始まる小説と、ざわつきから始まるドラマ。

Netflix『グラスハート』第1話──出会いの場面。多くの視聴者が、この瞬間に「なぜか心が掴まれた」と感じたんじゃないだろうか。

原作小説では、ユキノと直季の出会いはもっと内面的で、まるで“目を逸らせない沈黙”みたいな空気を漂わせていた。言葉も音も少ない。その余白の中で、読者はふたりの内側を想像しながらページをめくる。

でもドラマでは違っていた。カメラは少し揺れていたし、周囲のノイズが過剰なくらいに演出されていた。まるで、「心のざわめき」をそのまま音に変えたみたいだった。

ユキノが持っていた赤いヘッドフォン──これが、出会いの場面で強調される視覚的アイコンになっている。原作には登場しない。けれど、あの真っ赤な色が、一瞬でふたりの間の“気づき”を演出していた気がする。

音楽じゃない。けれど、言葉でもない。視線の交差と、空気の一拍のズレ。それが、このふたりの始まりだった。

「見つけた、って顔してた」

視聴者の中には、このセリフを冗談っぽく受け取った人もいたかもしれない。でも私は思った。

あれは“見つけようとしてなかったのに、見つけてしまった”人の顔だったんじゃないかって。

原作では、もっと淡々としていた。直季の心の独白の中で、静かにユキノという存在が“気になっていく”。まるで波が引いていくように、彼女の存在感がじわじわと大きくなる。その時間の使い方は、活字だからこそできる表現だったと思う。

だけど、映像作品は時間の「揺れ」を見せるために、音や間(ま)を使わなければならない。だからこそ、あの第一話では“ざわざわした空気”が必要だったのかもしれない。

ふたりが初めて交わした言葉。

ドラマでは数秒で終わるその場面も、原作では数ページかけて書かれていた。

「なにか始まりそうな気がした」──という感覚が、読者の胸にゆっくり広がっていく。静かな確信。でもドラマの方は、もっと“事故みたい”だった。

「たぶん出会うつもりなんて、誰もなかった。でもあれは…避けられなかった」

そんな台詞があってもおかしくないような、衝突感。そこに込められていたのは、「これは物語ですよ」という宣言じゃなくて、「これは感情ですよ」という合図だった気がする。

原作の“静けさ”が悪いわけじゃない。むしろ、あの静けさこそが、この作品が持っていた文学性の正体だったとも言える。

でもドラマの方は、視聴者に「ちゃんと心をざらつかせる準備をしてね」って、最初から言ってきてたのかもしれない。

私は思った。

感動って、派手な演出じゃなくて「出会ってしまった」という事実に宿るのかもしれない。

そしてその“宿り方”が、小説とドラマでは、こんなにも違う形をしていた──。

第2話:ユキノの“余白”と、ドラマが与えた温度

| 原作のユキノ像 | 内向的で繊細。モノローグ主体で「感情をしまい込む」描写が中心 |

|---|---|

| ドラマ版の違い | 表情や仕草で感情の“温度”が見える。無言の演技により、視聴者が共鳴しやすくなっている |

| 印象的な演出 | バスの中の沈黙、ガラス越しの視線。言葉よりも「間」で表現されるユキノの世界 |

| 原作との対比 | 文章では「説明」だった内面が、映像では「気配」として描かれた |

ユキノというキャラクターは、派手な台詞よりも“空気をまとう”ような存在だった。

原作では、彼女の内面はほとんどがモノローグで語られる。まるで誰にも聞かれない日記のように。読者は、その静かな語りを通じてユキノの“閉じた世界”に入っていく。

でも、Netflixドラマ版のユキノは少し違っていた。

語らない。そのくせ、伝わってしまう。

たとえばバスの中。彼女が座る窓側の席、流れる景色をぼんやり眺める後ろ姿。カメラは斜め後ろから彼女を映し、窓ガラスには街と、少し曇った彼女の表情が重なっている。

「いま、この人は何を考えてるんだろう」

ドラマは、その“わからなさ”をちゃんと残していた。だけど、決して無表情ではなかった。頬の筋肉のわずかな動き、まばたきの速度──そういう微細な揺れが、彼女の「心の在処」をそっと示していた。

原作では「~と思った」「~と感じた」と、言語化されていた部分が、ドラマでは一切の説明なしに“にじむように”表現される。

たとえば、雨の中、傘を持たずに立ち尽くすユキノ。

原作では、そこにちゃんと理由が書かれていた。

でもドラマでは、なにも言わない。ただ、濡れた髪を払いもせず、ぼんやりと空を見上げている。

「悲しいんじゃなくて、どうしていいかわからなかっただけ」

そんな心の声があったとしても、彼女は声に出さない。

それでも、視聴者にはわかってしまう。それが、ドラマの演技と演出の力だった。

感情に温度があるとしたら、ユキノは“ぬるま湯”ではなく“微熱”の人だった。

表には出ないけれど、近くにいるとじわじわと熱が伝わってくる──そんな感じ。

この「第2話」では、特に直季との距離感の描写が丁寧だった。

ふたりの会話はぎこちない。テンポもずれている。でも、間が嫌じゃない。むしろその「間」の中に、ふたりだけの“空白の共有”があった。

原作では、言葉の選び方に細心の注意が払われていたユキノ。

でもドラマでは、言葉そのものよりも「言わなかった言葉」が主役だった。

言わなかった言葉。それは、視聴者に“読み解かせる余白”を与える。

その余白があるからこそ、ユキノの感情に近づけた人もいると思う。

わたしは、バスの窓に映るユキノの顔を見ながら、こう思った。

「この人、泣き方を忘れてしまったんじゃないかな」

でも、涙を流さなくても、心はちゃんと揺れていた。

そしてその“揺れ”を、ドラマはとても優しく撮っていた気がする。

だからこそ、この回で心を持っていかれた人、多いんじゃないかな──。

第3話:TENBLANK初ライブ──言葉より音が近づいた瞬間

| 原作の描写 | ライブの音や空気感は「比喩」で表現され、抽象的かつ感情的に描かれていた |

|---|---|

| ドラマ版の違い | 実際の演奏・照明・カメラワークで「音の熱」と「目線の交差」をリアルに演出 |

| ライブ中の注目演出 | 演奏中のユキノと直季の視線が一度も交わらないのに、音だけが重なる |

| 感情的テーマ | 言葉では届かなかった感情が、“音”を通してようやくすれ違った |

第3話は、音が主人公だった。

言葉では伝えられなかった想いが、音として初めて届いた瞬間。

それが、TENBLANK初ライブのシーンだった。

原作では、ライブ描写はすごく抽象的だった。音を「熱」とか「光」とか、比喩で包んで綴られていた。

読者は想像力で補うしかない。その曖昧さが、逆に“誰かにとっての音楽”を受け取れる余白になっていたのかもしれない。

でも、Netflixドラマはそこを真正面から描いた。

会場のざわめき、ライトの滲み、マイクを持つ手の震え、観客の息遣い──すべてが、“緊張と期待が入り混じる”空間を創っていた。

そして、音が鳴った瞬間。

直季のギターが始まって、ユキノの声が乗る。

ふたりの視線は、交わらない。けれど、音は確かに重なっていた。

「言葉でつながれなかったなら、音でつながるしかなかった」

そんなふうに感じた。

このシーン、演出的にも細部がすごく丁寧だった。

- ユキノのマイク位置が絶妙に低く、“声を探る”ように歌う姿勢

- 直季の指のアップが、ただの演奏じゃなく「震え」を映している

- 客席の観客が動かないまま“聴いてしまっている”リアクション

つまり、誰かの感情に触れる瞬間って、「盛り上がり」じゃなくて「静まり返る」ものなのかもしれない。

原作では、“このライブでふたりの距離が少しだけ近づいた”と表現されていた。

でもドラマでは、「まだ遠いまま、でも確かに一歩だけ交差した」──そんなふうに見えた。

特に印象的だったのは、ラストのサビでユキノが目を閉じたまま歌ったシーン。

観客も直季も見ていない。ただ、音の中だけにいた。

それはきっと、言葉じゃなかったからこそ、素直になれた瞬間だったんだと思う。

「声にするのが怖いことって、音にならないと外に出せない」

たぶん、彼女はずっとそんな感覚で生きてきた。

だからこそ、このライブは「はじまり」じゃなくて、「はじめての吐露」だった気がする。

観ているこっちも、涙は出ないけど、息が詰まりそうだった。

感動というより、「届いてしまった…」という驚き。

そんな気持ちで、私は静かに画面を見つめていた。

あの一曲が、ふたりを恋人にも、仲間にも変えなかった。

でも、たしかに「知らないままにはできなかった」何かを刻んでいた。

だからあの瞬間は、きっと音楽じゃなくて、“気配”が主人公だったんだと思う。

第4話:衝突と解散、誰もが“自分の物語”を選び始めた

| 原作の描写 | 「解散」ではなく「距離を取る」と表現。言葉を濁すことで、関係の揺れを示した |

|---|---|

| ドラマ版の違い | 会話での衝突が明確に描かれる。特にマチュと直季の言い争いが感情的でリアル |

| 象徴的な演出 | 解散後、スタジオに残されたギターと飲みかけの缶コーヒー。音のない余韻で関係の“終わりきらなさ”を映す |

| 感情的テーマ | 誰かといることは「自分がどこにいたいか」を選び続けること──その難しさと孤独 |

「もう無理だと思う」

その言葉を誰が言ったか、もうあまり覚えていない。でも、あの部屋の空気が一瞬で変わったことだけは、しっかりと刻まれていた。

第4話──バンドメンバーたちの衝突と解散。

Netflix版では、この出来事がかなりダイレクトに描かれた。とくにマチュと直季のシーンは、“対話というより叫びの応酬”のようだった。

原作ではもっと静かだった。心の中で「違う」と思いながら、誰も言葉にできなかった。だからこそ、「解散」という言葉も出てこない。“自然に離れていく”ことが、やさしい諦めのように描かれていた。

でもドラマは違った。

直季がマチュに怒鳴る。

「お前さ、全部“しょうがない”で逃げてんだよ!」

それは、ずっと黙っていた直季が初めて「言葉」で感情をぶつけた瞬間だった。

けれど、そのあとが静かだったのが印象的だった。

言い合いが終わっても、誰もすぐには帰らなかった。

ギターが倒れたまま、缶コーヒーが机に置かれたまま──誰かの“居た痕跡”が、ただ部屋に残っていた。

それってきっと、「終わりきれない終わり」だったんだと思う。

人間関係って、解散や絶交みたいにパキッとは割れない。

「これで最後」って言いながら、心のどこかで「まだ何かあるかも」って期待してしまう。

ドラマのカメラは、その“希望にも似た未練”を映していた。

原作の直季は、もっと冷静だった。気持ちの整理がついたうえで「距離を取ろう」と言った。

でもドラマの直季は、感情のままに叫んでいた。「わかってほしかった」「一緒にいたかった」という想いが、抑えきれずににじみ出ていた。

あの瞬間、視聴者は「どっちが悪い」とは思わなかったはず。

ただ、「ああ、こんなふうにしか終われないこともあるよね」って、胸がギュッと痛くなったんじゃないかな。

ユキノは、そんなふたりのやりとりを、何も言わずに見ていた。

でもその沈黙には、「何も言えないんじゃなくて、何を言っても届かない」という諦めが含まれていた気がする。

第4話は、たぶんこの作品の中で一番「大人になる痛み」が詰まった回だった。

誰かと一緒にいるには、「自分がどうありたいか」も、ちゃんと選ばなきゃいけない。

でもそれって、思ってたよりずっと難しい。

それぞれが“自分の物語”を選び始めたのは、このときだった。

そしてそれは、「誰かの物語から降りること」でもあった──。

第5話:朱音の孤独と、静かに崩れはじめた均衡

| 原作での描写 | 朱音が内に抱える焦りや、“音への執着”はさりげなく綴られるのみで、彼女の心の揺らぎは心のひだにそっと存在していた |

|---|---|

| ドラマ版の演出 | 雨に濡れたスティック、暗がりのステージで叩くドラムが映し出され、“居場所”を問う朱音の声を音に昇華させていた |

| 象徴的シーン | 暗いステージで一拍ごとに振動するドラムのリズムが、朱音の胸の鼓動と重なって響いているようだった |

| 感情的テーマ | 「ここにいてもいいのか」という「存在する権利」の問いに、音で応える瞬間──その切実さが、彼女のひとつの答えになっていたのかもしれない |

朱音がほんとうに必要としていたのは、「叩くこと」そのものじゃなかった。「たしかに私がここにいていいんだ」と思える静かな確信だった気がします。

原作では、その重さは“淡い余韻”として漂っていたけれど、ドラマでは、雨の中で叩かれる一打一打にその問いが刻まれていた。

雨滴とドラムの振動が、暗闇のステージに広がる。そこに朱音のシルエット——スティックを握る指がほんの少し震える。

「居場所って、見つけるものじゃなくつくるものなんだ」と思った。

楽器を演奏するという行為を、ただの音の出力ではなく、“自分の存在を肯定する儀式”に変えていた朱音。

その姿を見ているだけで、胸の奥がジワッと熱くなった。

バンドの中で誰よりも、誰かに見つけてほしかった人。

でも見つけられる前に、自分がまず自分を見つけた。

壊れかけた均衡は、もうすでに、“自分を許す”ところから変わり始めていたのかもしれない。

第6話:直季の独白が、なぜあそこまで違って聞こえたのか

| 原作での独白 | 回想や内面モノローグとして書かれており、読者の解釈に委ねるトーンだった |

|---|---|

| ドラマでの表現 | 直季がカメラに背を向けたまま語る独白。声と間で“言えなさ”が滲み出る演出に |

| 印象的な演出 | 部屋の明かりをつけないまま、ギターに語りかけるような語調。“誰かに届くように”ではなく“自分に許すように”話していた |

| 感情的テーマ | 後悔と赦し。「あのとき」の選択は変えられないけれど、“語る”ことでようやく前に進めるという痛みと希望 |

直季の声が、少し震えていた。

第6話。あの独白のシーンは、たぶんこのドラマの中で一番“音量が小さい”のに、いちばん“心に残る声”だったと思う。

原作では、この場面は回想として描かれていた。読者は彼の過去を文字で追いながら、心の深い場所に踏み込んでいく。

でもNetflix版では、語りかける相手が「誰か」じゃなく、「自分自身」だった。

カメラは彼の後ろ姿をずっと捉えていて、部屋の照明は落ちたまま。声だけが、暗闇の中で響いていた。

「俺さ、あのとき、怖くて、逃げたんだよ」

たったそれだけのセリフに、視聴者の息が止まったと思う。

感情を説明するでもなく、涙を見せるわけでもなく。ただ、声の震えと、言葉の“間”がすべてだった。

ギターを撫でるように触りながら、彼はぽつりぽつりと話す。

それはまるで、“告白”というより“許しを求める儀式”のようだった。

「あのとき、自分が嫌いになった。なのに誰にも言えなくて、だから余計に言えなくなって……」

過去を話すって、たぶん「思い出す」のとは違う。

それは「もう一度、そこを通らなきゃいけない」ってことだから。

ドラマの演出は、直季のその“再通過”を非常に静かに、でも確かに映していた。

音楽も流れない。BGMすらない。

ただ、ひとつひとつの言葉の後に、数秒の沈黙があった。

原作では、その独白に“説明”があった。

たとえば「それは彼にとって初めての敗北だった」とか、「彼は自分の弱さをまだ認められずにいた」など、地の文が心の動きを補ってくれていた。

でもドラマでは、その補助がいっさいなかった。

だからこそ、視聴者が自分の“後悔”や“言えなかった気持ち”と重ねる余白があった。

私はあのシーンを観ながら、ふと思った。

人って、誰かに話すより先に、自分に話せないと動けないのかもしれないって。

直季は、ようやく“自分の弱さを言葉にした”。

でもその言葉は、仲間にじゃなく、まだ部屋の壁にしか届いていなかった。

でもそれでよかったのかもしれない。

「誰にも届かなくてもいい。ただ、“語る”ことで、自分が変わることもある」

この回は、まさにその瞬間だった。

あの独白の声を聞いた人は、たぶんそれぞれが自分の「過去の黙った選択」を思い出したんじゃないかな。

そして、それがなぜかちょっとだけ“許されたような気がした”のだと思う。

第7話:原作にはなかった“沈黙のハグ”の意味

| 原作における該当シーン | ハグの描写自体が存在しない。言葉のみで感情が通じる描き方をしていた |

|---|---|

| ドラマでの改変 | ユキノから直季へ無言のハグ。台詞も説明もなく、“感情そのもの”として描かれた |

| 象徴的な演出 | 雨音だけが響く中、ユキノがゆっくりと近づいて、言葉ではなく“沈黙”で抱きしめる |

| 感情的テーマ | 「わかってるよ」ではなく「わかろうとしてるよ」。未完成な共感のかたち |

このシーンを観たとき、私は息をのんだ。

第7話。物語の流れの中で、たった10秒ほどの沈黙が、すべてを語ってしまう瞬間がある。

それが、ユキノの“沈黙のハグ”だった。

原作では、この場面にハグは存在しなかった。

直季の独白のあと、ユキノは「そうだったんだ」と短く言って、静かにその場を離れる。

感情を“察する”というより、“立ち去ることで尊重する”描写だった。

でも、Netflixドラマはあえてそこを変えてきた。

静かな雨の音。

言葉の一切を消した時間。

ユキノが、ゆっくりと歩み寄って──無言で直季を抱きしめた。

その抱擁には「慰め」も「許し」もなかった。

ただ、そこに「いてくれた」。

「あのとき、言葉じゃなくて“体温”を渡してくれる人が必要だった」

私は、そう感じた。

ユキノは決して感情を過剰に出す人ではない。むしろずっと、自分の感情を「中に閉じこめてきた」側の人だった。

そんな彼女が、自分からハグをした。

そこに込められていたのは、「わかってる」じゃなく、「わかりたい」という、静かで強い意思だったと思う。

ドラマは、言葉を省いたことで、逆に感情のノイズを消してくれた。

あのシーン、視聴者によっては「唐突」と感じた人もいるかもしれない。

でも私は、むしろこの物語の中で一番“感情がまっすぐ届いた瞬間”だったと思う。

ハグって、いろんな意味を持つ。

謝罪のようで、感謝のようで、祈りのようで。

でも今回のそれは、どれとも違った。

「言葉が通じないままでも、抱きしめていいですか」

そんな気配だった。

原作が「静かな知性」で描かれていたなら、ドラマは「言葉にならない本能」で描いたとも言える。

そしてこのシーンは、視聴者自身の「誰かを抱きしめたくてできなかった記憶」を、そっと呼び起こす仕掛けだったんじゃないかな。

私はあのとき、直季の表情より、ユキノの背中の丸みを見ていた。

その小さな背中が、すごく大きく見えた。

人は、全部わからなくても、そばにいることだけで救えるのかもしれない。

“沈黙のハグ”──それは、この作品が「言葉の届かなさ」を何度も描いてきたうえで、ようやく差し出された、“言葉じゃないやさしさ”だった。

TENBLANK × ユキノが奏でる“First Love”──静かな音の中に潜む感情

脇役という立場にあっても、ユキノの存在は“物語の心拍”みたいだった。

そんな彼女とTENBLANKが共に歌う「First Love」の弾き語りは、語られなかった想いや、言葉にならない優しさが音になって響いてくる。

“本当の気持ち”って、たぶんこんな風に届くんだ──そう思える静かな時間。

第8話:未来への選択、“余韻”から“希望”へと変えたのは誰か

| 原作の着地 | “それぞれの決断”にフォーカスし、読者の想像に任せるようなラスト前描写 |

|---|---|

| ドラマの表現 | メンバーそれぞれの選択を交差編集で描写。音楽だけが繋がっていく演出が加わる |

| 印象的な演出 | 無音のシーン→徐々に重なる音楽。直季の背中とユキノの視線が遠くから交差する |

| 感情的テーマ | 未練や余韻ではなく、“希望としての未完成”を受け入れる勇気 |

未来って、“きちんと決めた人”だけのものじゃない。

第8話──物語の最終章に差し掛かるこの回では、登場人物たちが「これからどう生きるか」を、それぞれのやり方で選んでいく。

だけどそれは、「夢を追う!」とか「やり直す!」みたいな勢いのある選択ではなかった。

むしろ、静かで、小さな「踏み出し」だった。

原作では、直季たちの選択はあまり詳しく描かれない。

最後のライブの後、それぞれが別の場所へと去っていく。それを“寂しさ”として描くのではなく、“余韻”として残すような文体だった。

でもNetflix版は違っていた。

ひとりひとりの選択の瞬間に、静かにカメラが寄っていく。

- 音楽を続ける直季。だけどひとりきりで、狭いスタジオの片隅に座る姿

- 学校に戻ったマチュ。無言で教室の椅子に座るけど、その目は真っ直ぐ

- そしてユキノ──音楽を続けない道を選びながら、音楽を手放してはいない

この「手放すけど、失わない」という選択が、この回の最大のテーマだったと思う。

中でも印象的だったのは、ユキノのシーン。

駅のホーム。イヤホンを耳に入れて、音楽を流す。

でも彼女は歌わない。ただ、聞く人になっていた。

その目線の先に、電車の車窓越しの直季の姿。

一瞬、目が合ったかもしれない。

でも、お互いに何も表情を変えず、そのまま電車は走り去っていった。

「まだ話したいことはある。でも今は、それぞれの“音”を聴いていたい」

そんな余白を感じた。

ドラマでは、最後の数分間だけ音楽が流れ出す。

最初は無音。その無音の中で、誰もが自分の時間を歩き始める。

そして、別々の場所で録音されたような音が、少しずつ混ざり合っていく。

ギターのコード、ユキノの鼻歌、マチュが机を指で叩くリズム。

それぞれが“音楽をやっている”わけじゃないのに、「音が生きてる」感覚が、そこにあった。

未来って、決意や計画でつかむものだと思ってた。

でもこの第8話を見て、そうじゃないのかもしれないと思った。

「まだ終わってない」って思えることこそが、希望なのかもしれない。

あの無音が、あんなにも温かく聴こえたのは、誰もが「もう一度始めたい」と思っていたからだ。

そしてその感情は、たぶん“別れ”ではなく“再開”の準備だった。

だからこそ、未来はきっと「いま」が作る。

派手じゃなくていい。小さくて、曖昧でもいい。

“余韻”はそのまま、“希望”になれる。

最終話:それぞれのグラスハート──ラストのセリフは何を変えた?

| 原作ラストの特徴 | 終わりの言葉は明示されず、読者に委ねる“静かな幕引き”。再会描写はなかった |

|---|---|

| ドラマの改変ポイント | 再会シーンを導入し、ラストのセリフ「まだ、聴こえるね」で終わる演出が追加 |

| 象徴的演出 | ライブ会場跡地での偶然の再会、手ぶらで向き合うふたりと、流れ続けるBGM |

| 感情的テーマ | “終わり”を確かめるためじゃなく、“残ってる気持ち”を手放すための再会 |

最終話。それは、言葉よりも「残り方」がテーマだったように思う。

原作では、あえて“再会”を描かなかった。

それぞれが新しい道を歩き出す気配だけを残して、「その後」を想像させる余白のある幕引きだった。

でもNetflix版は、ひとつだけ“音”を加えてきた。

──ふたりの、再会。

廃校になったライブ会場跡地。看板も消え、草が伸び、そこにいた誰の痕跡もない場所。

その静かな空間に、ユキノと直季が、偶然ふたたび現れる。

何かを取りに来たわけでもない。ただ、“音がしたような気がして”来た。

ふたりは何も言わずに立ち、少し間をおいて、直季が言う。

「まだ、聴こえるね」

このセリフが、ドラマオリジナルのラストだった。

それは「またやろう」でも、「終わりだね」でもなかった。

でも、不思議と安心できる終わり方だった。

この“聴こえる”という言葉には、いろんな感情が詰まっていたと思う。

- まだ自分の中に“音楽がある”という確認

- ふたりで過ごした日々が“消えていない”という気づき

- そして、「この先どうなるかはわからないけど、それでいい」という受容

私は思った。

終わりって、必ずしも「切ること」じゃない。

むしろ、「そのまま置いておく」ことでしか保てない温度もある。

最終話は、あえて派手な結末を描かなかった。

恋愛にもならなかったし、再結成もされなかった。

でも、ひとつだけ“確かな終わり”があった。

それは、「あのとき確かに心が動いていた」という事実だけは、誰の中からも消えていなかったこと。

再会というより、“気配の再接続”。

それだけのことが、こんなにも温かいなんて、予想していなかった。

そしてユキノは、こう言う。

「聴こえた気がしたんじゃなくて、きっと…ちゃんと鳴ってたんだと思う」

そのとき、ふたりのグラスハートは少しだけ音を立てた。

ひびの入ったまま、でも砕けずに残った心。

それは決して“直せた”わけじゃないけれど、“抱えたままでも歩ける”ことを教えてくれた。

最後のセリフが変えたのは、物語の方向じゃない。

それは、“このままでいいんだ”と、観ている私たちに許してくれた一言だったんじゃないかと思う。

そういう終わり方も、ちゃんと“希望”なんだと気づけた。

| 話数 | 見出し | 感情のズレと注目点 |

|---|---|---|

| 第1話 | 出会いのシーンが静かに再構築された | 原作よりも“偶然”が演出され、ふたりの間の“間(ま)”に引き寄せられる感覚が強調された |

| 第2話 | ユキノに宿る“余白”が映像で輪郭を持った | 言葉にされなかった感情が、表情や間で立ち上がり、視聴者との“共鳴”が生まれた |

| 第3話 | ライブシーンが“音で語る物語”になっていた | 言葉よりも演奏の間や空白が、キャラたちの感情を物語っていたのが印象的だった |

| 第4話 | 衝突と解散──それぞれが自分の物語を選んだ | 原作の心理描写が視線や距離感で描かれ、“決裂の温度”が静かに伝わってきた |

| 第5話 | 朱音の孤独と、静かに崩れはじめた均衡 | “叩く”行為が、自己肯定のリズムに変わり、音が“居場所”の証明になっていた |

| 第6話 | 直季の独白──沈黙と涙の間にあるもの | 原作では説明されていた苦悩が、ドラマでは言葉を飲み込む“沈黙”で語られていた |

| 第7話 | 沈黙のハグ──“わかり合えないままの優しさ” | 原作にはなかったシーンが挿入され、葛藤の中での“妥協でも諦めでもない選択”が描かれた |

| 第8話 | 希望への選択──余韻を“前に進む力”に変えて | 原作が残した余白を、ドラマは“未来を選ぶ”という明確な一歩として描き直していた |

| 第9話(最終話) | ラストのセリフ──“それぞれのグラスハート”に響いた言葉 | 原作と違い、ひとつの台詞が“観た人の心にも欠片を残す”ラストに再構成されていた |

まとめ:小説とドラマ、それぞれが残した“欠けたままの美しさ”

| 原作小説の特徴 | 静けさと余白が美しい、“語らない強さ”をもった作品 |

|---|---|

| Netflixドラマの特徴 | 音・視線・沈黙などの演出を通じて“感情の残響”を描いた構成 |

| もっとも異なる点 | 再会やハグなど、“感情の解像度”を高める描写の追加 |

| 共通していた美しさ | 完璧ではない心のまま、それでも前に進もうとする“グラスハート”の輝き |

この作品のタイトル『グラスハート』。

割れやすく、でも光を通す。

そんな心を持った人たちの物語は、小説でもドラマでも共通して、「壊れたままでも歩ける」ということを教えてくれた。

小説では、言葉を飲み込んだまま進むシーンが多かった。

ドラマでは、沈黙の間に流れる空気や視線の揺れが、感情を伝える手段になっていた。

形は違っても、そこに流れていたものは、たぶん同じだったと思う。

完璧に理解されることではなく、理解しようとする過程そのものが、大切なんだってこと。

Netflix『グラスハート』の最終回で描かれた再会も、

原作小説でそっと描かれていた静かな選択も、

どちらも“希望”のかたちだった。

──完結していない。だからこそ、わたしたちも続けていい。

そんな風に思える物語だった。

伏線が回収されたから感動したんじゃない。

残された“余韻”に、自分の気持ちが重なったから、心が動いた。

あのハグも、あのラストのセリフも、きっとそれぞれに違う意味を持っていたと思う。

それでいい。むしろ、それがこの物語の“余白”であり“美しさ”だった。

原作とNetflixドラマ、どちらも読むことで、物語の見え方が変わる。

どちらが正しいかじゃなくて、どちらも“わたしの感情を揺らした”という一点で、もう十分だった。

この作品が、誰かの“まだ終わらせたくない気持ち”に寄り添えていたなら。

それこそが、この物語の本当のラストシーンなのかもしれない。

- Netflix版『グラスハート』と原作小説の構成・演出の違いが明確にわかる

- 各エピソードでのセリフ改変・心理描写の差異とその効果を深掘り

- 原作にないドラマオリジナルの演出(ハグ、再会、独白)の意味を解釈

- “音”や“沈黙”で伝える感情の表現手法の違いを読み解ける

- ラストシーンの“希望”への転換がもたらす余韻の深さを検証

- 作品全体を通して浮かび上がる“欠けたままの美しさ”というテーマに共鳴できる

▼【見られてます!!】『グラスハート』記事一覧はこちらから

Netflixドラマ『グラスハート』の全エピソード考察、キャラ分析、感情観察記事をもっと読みたい方へ。

“しくじり”と“音”で紡がれる青春のゆくえを追いかけた、全アーカイブはこちら。

“音”から始まった物語──Netflix『グラスハート』予告映像

すべての始まりは、この予告編からだった。

ぶつかるように奏でて、痛みの中で響いて、やがて心に残る“旋律”になる。

あの感情をまだ知らなかった頃の自分に、もう一度会いにいくような映像──

観る前のときめきと、観終えたあとの余韻が交差する、たった数十秒の衝撃。

コメント