Netflixの大ヒットドラマ『今際の国のアリス』は、そのスリリングな展開だけでなく、リアルなロケーションや迫力ある映像美でも注目を集めています。

本記事では、シーズン1・シーズン2・シーズン3それぞれで使用されたロケ地や撮影場所を、都道府県別・シーン別にわかりやすく紹介。

再現度の高い渋谷の交差点セット、実在する団地や大学、観光地が“げぇむ”の舞台になった背景にも迫ります。

また、ドラマの世界観を支えたスタジオ情報や、現地に訪れる際の参考になるポイントも網羅。

「どこで撮影されたのか?」、「あのシーンの場所を見てみたい!」という方に向けて、聖地巡礼完全ガイドとしてお届けします。

- 『今際の国のアリス』シーズン1〜3の全ロケ地・撮影場所を、実際の地名とスタジオ情報で整理

- 足利スクランブルシティスタジオや神戸・名古屋・富山など、“東京ではない東京”がどう再現されたかの演出意図

- セットやCGでは伝えきれない、ロケ地に宿る“人の温度”と物語の感情構造の読み解き

「今際の国のアリス」シーズン3|予告編|Netflix

- 導入サマリー表|“アリスの世界”が現実にあるとしたら

- 1. シーズン1の世界観を支えた“無人の渋谷”と足利ロケセットの全貌

- 2. 神戸・北鈴蘭台の団地ロケが生んだ“げぇむ”のリアリティ

- 3. 都内ロケ地の使い方とCG合成による都市描写の工夫

- 4. シーズン2で拡張された神戸港・名古屋・富山ロケの見どころ

- 5. 錦通・金城ふ頭駐車場などチェイス&ゲーム会場の撮影裏設定

- 6. シーズン3の主舞台「THE SEVEN」スタジオと緑山新セットの実態

- 7. 渋谷氷川神社・味スタ・東京海洋大学など“聖地”とされる場所の詳細

- シーズン3の舞台裏を一気見|制作のこだわりが詰まったメイキング映像

- 8. 茨城県での医療施設ロケと、行方市フィルムコミッションの役割

- 9. 作品の舞台とロケ地のズレ──“東京らしさ”の再構築という演出意図

- まとめ一覧表|“今際の国のアリス”ロケ地と感情の地図

- 本記事まとめ|“現実と虚構のあいだに、人の温度が残っていた”

導入サマリー表|“アリスの世界”が現実にあるとしたら

| “無人の渋谷”が生まれた理由 | 人が消えた街を、どうやって撮ったのか──足利の地に再現された“幻の東京”がすべての始まり。 |

|---|---|

| 現実と虚構の境界線 | 実在する場所なのに、どこか夢の中みたい。ロケ地が持つ“不思議な現実感”の正体とは。 |

| 各シーズンの舞台の変化 | 止まった街から、動き出す都市へ。足利、神戸、名古屋、そして茨城──舞台が拡張するたびに、感情も進化していく。 |

| スタッフが守り抜いた“リアル” | CGでもセットでも届かない“人の息”をどう映すか。実際の現場で生まれた奇跡の瞬間を辿る。 |

| そして物語が導く問い | もしこの世界が終わっても、私たちは“生きたい”と思えるだろうか──その答えは、ロケ地の空気の中に隠れている。 |

これから紹介するのは、単なるロケ地ガイドではない。 『今際の国のアリス』という壮大な物語を支えた、“現実の断片たち”の記録だ。 足利の交差点、神戸の港、名古屋の通り、茨城の病室── どの場所にも、フィクションと現実のあいだで揺れる“生きた感情”があった。

さあ、無人の渋谷から、再生のスタジオまで。 カメラが見つめた“もうひとつの現実”を、一緒に覗いてみよう。

1. シーズン1の世界観を支えた“無人の渋谷”と足利ロケセットの全貌

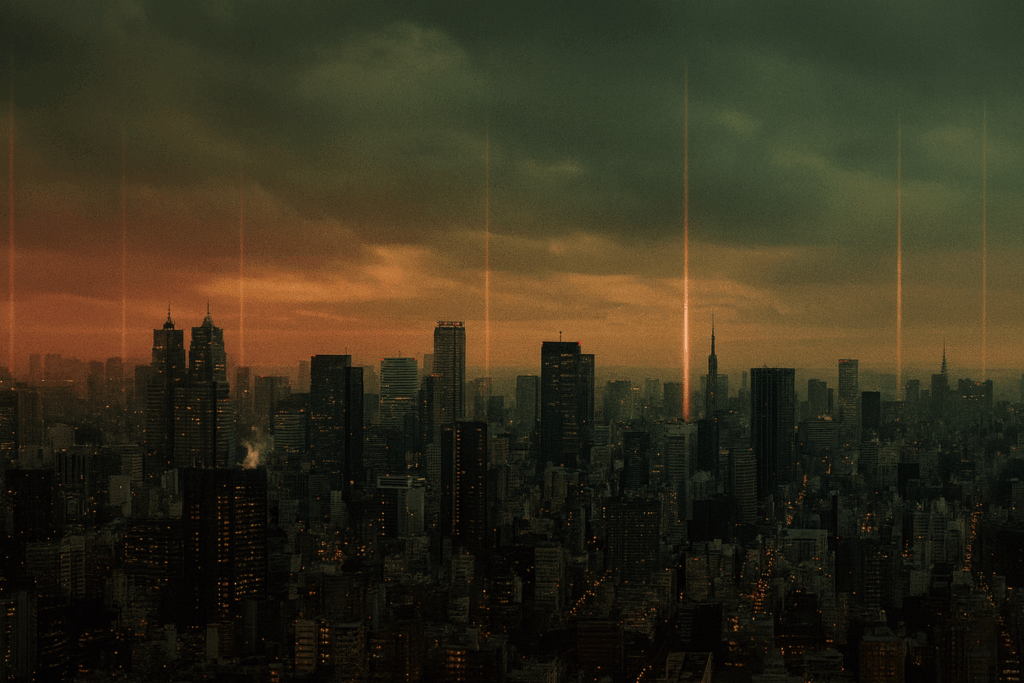

Netflix『今際の国のアリス』シーズン1が配信された2020年。 世界がちょうど“現実の無人都市”に直面していた時期でもあった。 だからこそ、あの「誰もいない渋谷スクランブル交差点」の映像は、フィクションの枠を超えて、私たちの現実と静かに重なって見えたのかもしれない。

撮影の中心となったのは、栃木県の足利スクランブルシティスタジオ。 敷地面積はおよそ6,500㎡。建物の配置から看板の位置、信号機、街灯の光まで── 実際の渋谷を1/1スケールで再現した、国内最大級のオープンセットだ。 この“偽物の渋谷”が、むしろ本物よりも現実的に感じられたのは、 空っぽの交差点に宿る「不在の存在感」だったと思う。

| 主な撮影地 | 栃木県・足利スクランブルシティスタジオ(渋谷スクランブル交差点再現セット) |

|---|---|

| セットの特徴 | 建物群・看板・交差点を実寸再現/CG合成で遠景や空を補完/背景広告まで忠実再現 |

| 撮影時期 | 2019年夏〜秋/コロナ禍直前に撮影が完了していた |

| 使用技術 | 4Kカメラ+デジタルコンポジットによる都市再現/現地渋谷でのドローン撮影素材を一部合成 |

| スタッフ証言 | 「足利の街が“別の現実”に変わっていく瞬間を感じた」──撮影監督コメントより |

足利セットの完成度が圧倒的だった理由のひとつは、 「実際の渋谷で撮影できないから仕方なく再現した」のではなく、 “フィクションとしての渋谷”を新しく創る意志があったからだ。

交差点を取り囲むビルの配置は、実際よりもわずかに広く設計されている。 それはアリスたちが“ゲーム”に巻き込まれるときの疾走感を出すため。 広すぎる空間は孤独を際立たせ、狭いビル街は息苦しさを生む。 その中間を探ったのが、足利スクランブルの街だった。

さらに撮影では、背景の東京らしさをCGで補う工夫もされた。 レインボーブリッジやお台場のビル群が遠景に映り込むが、それらは現地撮影素材を合成したもの。 つまり、目に見える“東京”はほんの一部で、ほとんどが“創られた東京”なのだ。

この「現実を模倣した非現実」が、作品全体のテーマとも呼応している。 ゲームの中で命をかける若者たち、現実と虚構の境界を見失っていく人々── それは、私たちが2020年に抱いた感情そのものでもあった。

おそらく誰もが、あの無人の渋谷を見て「知っているのに知らない場所」と感じたはずだ。 それは、足利という地方の街が“東京の夢”を代わりに見てくれた瞬間だったのかもしれない。

制作陣は、再現ではなく「もうひとつの渋谷」を作ろうとした。 そしてそこに描かれた“静けさ”が、アリスたちの恐怖や孤独を包み込んでいた。 本当の渋谷よりも、人のいない渋谷の方が、ずっと“人間らしい”と感じる瞬間があった。

「誰もいないのに、誰かがいる気がした」──視聴者の声

この違和感のような感情こそ、『今際の国のアリス』が提示したリアリティの形だと思う。 足利の街に生まれた“偽物の東京”が、どこよりも生々しい“現実の心”を映していた。

無人の交差点を走る主人公たちの姿は、 たぶん「生き延びる」というより、「まだ誰かを信じたい」という願いだったのかもしれない。 そして、そんな思いを受け止めたのが、あの広大で静かな足利の空だった。

──完璧に再現された街よりも、 少し歪んで、少し間延びした“空っぽの渋谷”のほうが、 私たちの記憶には、きっと長く残っていく。

2. 神戸・北鈴蘭台の団地ロケが生んだ“げぇむ”のリアリティ

『今際の国のアリス』シーズン1の中でも、視聴者の記憶に強く残ったのが“げぇむ”の舞台となった団地シーンだ。 コンクリートの壁、無機質な階段、沈黙だけが支配する空間── そこにあったのは、作り物の都市ではなく、「生活の痕跡が消えた場所」だった。

この舞台が撮影されたのは、兵庫県神戸市北区にある北鈴蘭台駅前の団地。 ここでは脚本が実際の建物構造に合わせて書き換えられたという。 つまり、物語が“ロケ地に寄り添って再構成された”珍しいケースだ。

監督やスタッフは現地を歩きながら、「どこで追い詰められ、どこで逃げ切れるか」を 一軒一軒、実際の廊下を使って動線を決めていった。 その結果、カメラワークやカット割りに一切の無理がなく、 観る者が自然と“その場に閉じ込められた感覚”を覚えるようになっている。

| 主な撮影地 | 兵庫県神戸市・北鈴蘭台駅前の団地エリア |

|---|---|

| 脚本との関係 | 建物の構造に合わせて脚本を改稿/住居の間取りや階段配置を実際の地形に準拠 |

| 撮影の特徴 | 長回しによる緊張感/自然光と蛍光灯を併用した陰影表現 |

| 現地協力 | 神戸市・地元住民・フィルムコミッションが全面協力 |

| 感情的効果 | 「人がいなくなった日常空間」が“終末世界”にリアリティを与えた |

この団地ロケのすごさは、“怖さ”よりも“生活の名残”を映していることだと思う。 ベランダには取り外しきれない洗濯バサミ、壁にはかすかに残る住民の貼り紙の跡。 それらが、誰もいない世界の“かつての温度”をそっと伝えてくる。

演出の中で象徴的だったのは、アリスたちが廊下を駆け抜けるカット。 その一瞬、風に揺れたカーテンの影が映り込む。 それは偶然ではなく、スタッフが“人の痕跡”として意図的に残した演出だという。

この“人のいない空間の中に、かすかに人を感じる”という美学が、 今際の国シリーズ全体を貫く根っこのテーマにもつながっている。 つまり、これは「終末を描く物語ではなく、“生き残りの記憶”を描く物語」なのだ。

団地という舞台は、もともと“集合”の象徴だ。 何十もの家族が隣り合って生き、生活音が壁を通して伝わるような場所。 その集合が消えたときに残る“静寂”には、 単なる廃墟とは違う、感情の重さがある。

脚本改稿の経緯にも、制作陣の「空間と感情を一致させる」意志が見える。 廊下の長さ、階段の曲がり角、照明の色温度── すべてがキャラクターの心理にシンクロするよう計算されている。

たとえば、主人公が逃げ惑う場面では、実際の建物の構造を活かして 観客に“閉じ込められたような視覚的圧迫”を与えている。 そのリアルさは、VFXでは出せない“人間の恐怖の温度”を伴っていた。

そして何より、この団地が選ばれた理由には、 “地方都市の静けさ”が持つリアリティがあったと思う。 東京でも大阪でもない、少し離れた住宅街。 そこには「日常が急に終わる」感じが自然に流れていた。

もしかしたら、アリスたちが戦っていたのは、敵ではなく“消えた日常”そのものだったのかもしれない。 無人の団地を駆け抜ける彼らの姿は、どこか現実の孤独にも似ていた。

撮影監督はインタビューでこう語っている。

「人がいないのに、誰かの声が聞こえるような空間を撮りたかった。」

その言葉どおり、北鈴蘭台の団地は“沈黙の演技者”として作品を支えていた。 階段のきしみ、壁のひび割れ、錆びた手すり──それらが全て、登場人物の心情を語っていた。

観ているうちに、観客の心にも「ここで誰かが生きていた気がする」という錯覚が生まれる。 それは、“げぇむ”の緊張感ではなく、“記憶の残り香”としてのリアリティだ。

ドラマの中で描かれた命のやりとりよりも、 わたしが心を掴まれたのは、あの無言の窓辺だった。 もう誰も住んでいないのに、そこには確かに「暮らしの影」があった。

あの団地の壁に染み付いた時間こそが、 『今際の国のアリス』という物語に“終わりの後のぬくもり”を与えている気がする。 現実の街の中にある小さな空白が、物語を現実に繋いでいた。

もしかしたら、この作品が描いている“ゲーム”は、 人がいなくなった世界でも、まだ「人間を信じたい」という挑戦なのかもしれない。

【画像はイメージです】

3. 都内ロケ地の使い方とCG合成による都市描写の工夫

『今際の国のアリス』を観た多くの人が、最初に驚くのは「どうやって渋谷を無人にしたの?」ということだと思う。 けれど実際には、都内での撮影とCGの融合が、想像以上に繊細に仕組まれていた。 それは、現実の“東京”を再現するための合成ではなく、 むしろ「現実がどこまで虚構に見えるか」を探る試みだった。

作品では、歌舞伎町・お台場・レインボーブリッジなど、 誰もが“東京らしさ”を感じる象徴的なエリアが数多く登場する。 しかしその多くは、実際のロケ映像と足利スクランブルシティスタジオの再現セットを 巧みに繋ぎ合わせて作られている。

つまり、視聴者が見ている“東京”の半分は本物で、半分は“作られた幻”なのだ。 だがその境界が感じられない。そこに『今際の国のアリス』の映像演出の革新がある。

| 主要な実景ロケ地 | 歌舞伎町・台場・レインボーブリッジ・東京湾岸エリアなど |

|---|---|

| スタジオ撮影 | 足利スクランブルシティスタジオ(渋谷交差点再現セット)+CG合成による都市補完 |

| CG技術 | 実写素材+マットペイントで遠景を再構築/群衆除去処理を徹底 |

| 演出意図 | “現実と虚構の境界が曖昧な東京”を体感させることで物語のテーマを強化 |

| 象徴的な効果 | 「本物よりもリアルな偽物」──都市の孤独を映す美学的アプローチ |

渋谷を中心とした都市カットでは、実際に撮影許可が得られたのはごく一部。 人のいない映像を得るために、朝4時から5時の時間帯にごく短時間だけ撮影が行われた。 その後、背景の建物や道路のディテールをスキャンし、CG上で“無人化”していくというプロセスを踏んでいる。

この作業には、映像技術だけでなく、「どのくらい“現実っぽく見せすぎないか」というバランス感覚が必要だった。 完全にリアルだと冷たくなり、あまりに加工しすぎると非現実的になる。 その中間で揺れる“リアル未満のリアル”が、アリスの世界観を支えていた。

たとえばレインボーブリッジのカットでは、実際に撮影した海の反射光にCGの都市光を重ねている。 肉眼ではありえないほど静かな東京湾── けれどその静けさが、アリスたちが生きる「ゲームの世界」の孤独を象徴していた。

この作品のCGには“恐怖”を見せる派手さはない。 むしろ、「何も起きていないのに心がざわつく」という感覚をつくるために使われている。 遠くのビルに灯る一つの光、止まったままのエスカレーター、ゆっくり揺れるビニール袋。 それらが、世界の「呼吸の止まった音」を描いていた。

アニメや映画でよくあるCG演出とは違い、 『今際の国のアリス』の映像には、 “人工的な美しさ”ではなく“滅びの余韻”が漂っている。 それは、CGが冷たい機械ではなく、人間の記憶を補うための装置として機能していたからだ。

実際、制作チームは現地渋谷のデータをベースにしながらも、 あえて建物の配置をずらし、光の当たり方を微妙に変えている。 その“ズレ”が、観る者に不安を与えると同時に、「これは現実か?」という問いを投げかける。

つまり、『今際の国のアリス』におけるCGとは、 単なる視覚効果ではなく、物語を語る“沈黙の語り手”だった。

私が印象的だと思ったのは、無人の街でアリスたちが歩くシーン。 何もない道路の上に、誰もいないのに“生活の気配”が漂っていた。 それはCGが作った光ではなく、人間の想像が作り出した“残像”だった。

「誰もいないのに、東京はまだ動いてる気がした」──SNSでの感想より

このコメントが象徴するように、 『今際の国のアリス』の東京は、止まった都市でありながら、どこか“呼吸している”。 それは、現実の東京が持つ「終わらない日常」のエネルギーを 皮肉にも、無人の映像で表現してしまったからかもしれない。

CGと実景の融合は、単なる技術の誇示ではなく、 “人のいない世界でも、人の影は残る”という哲学を描くための選択だった。 足利の再現セットと東京の実景をつなぐその境界線に、 アリスたちの“生きたい”という願いが滲んでいた。

この都内ロケとCGの構成を見ていると、 ふと「現実も案外、誰かの作った舞台なのかもしれない」と思ってしまう。 それくらい、映像の“違和感のなさ”が、人の心を惑わせる。

おそらく、監督たちが描きたかったのは、 “滅びた東京”ではなく、“誰かの記憶の中で続いている東京”だったのだろう。 無人の街並みの中に、わたしたちは過去の自分の足音を探しているのかもしれない。

そしてそれが、『今際の国のアリス』が描いた最大のリアリティ── 「この世界は終わっても、心はまだそこにいる」という感情だったと思う。

だからこそ、この作品のCGには、冷たさではなく“温度”がある。 それは、滅びの中にも確かにあった“人間の息づかい”の証。 たとえそれがピクセルで描かれていても、 そこには確かに、私たちの“現実”が宿っていた。

4. シーズン2で拡張された神戸港・名古屋・富山ロケの見どころ

『今際の国のアリス』シーズン2。 物語のスケールが拡大し、舞台は東京の“外”へと広がっていった。 神戸、名古屋、富山──日本各地の街が、終末世界の断片として再構築されていく。 この拡張は単なるロケ地の多様化ではなく、 「生き残りたちが見ている世界の広がり」を象徴していた。

シーズン1では「無人の渋谷」が世界の中心だった。 しかしシーズン2では、街の外側に広がる“次の現実”が描かれる。 神戸の港で、名古屋の通りで、富山の風景で── 登場人物たちはそれぞれの「生き残りの理由」を探していた。

| 主な撮影地(神戸) | 旧居留地(明石町筋)/神戸港・港島トンネル/ポートアイランド/生田川/六甲マリンパーク |

|---|---|

| 主な撮影地(名古屋) | 錦通(大規模通行止め)/南大津通/金城ふ頭駐車場(ゲーム会場) |

| 主な撮影地(富山) | 富山市役所展望塔/富山城址公園/松川遊覧船エリア(公式観光サイト協力) |

| 撮影期間 | 2022年夏〜秋/約1か月にわたり神戸・名古屋・富山を横断する形で実施 |

| 演出意図 | “東京の終末”から“日本全体の終末”へ──閉ざされたゲームの外側を見せる |

まず注目したいのは、神戸ロケの存在感だ。 異国情緒の残る旧居留地の石畳、港の光を反射する夜の水面、 そして風が通り抜ける六甲マリンパーク。 それらは単なる背景ではなく、「過去と現在の境界」として描かれている。

神戸は震災の記憶を持つ街でもある。 壊れた街と再生した街、その両方が共存している。 だからこそ、このロケ地の選定には、“世界の終わり”と“再生”を同時に語る力があった。 監督はこの街で、「生き残ることの悲しさ」を撮りたかったのかもしれない。

神戸港の夜景シーンでは、港島トンネルの暗闇を抜けて海に出るカットがある。 人工光のない夜の港は、まるで深海のように静かで、 登場人物たちの孤独をそのまま包み込んでいた。 その光景は、現実の神戸港よりも幻想的で、 まるで“誰かの記憶の中の海”のようだった。

一方で、名古屋ロケはアクションの象徴だった。 錦通や南大津通では、実際に道路を通行止めにして撮影が行われ、 大規模なチェイスシーンが実現している。 このスピード感の中にも、“都市が動かない”という逆説的な緊張感があった。

カメラは疾走するキャラクターを追うのではなく、 “止まった街”の中で「生きようともがく人間」を見つめていた。 その距離感が、アクションを単なる派手さではなく、 “生きる選択”の比喩として成立させている。

特筆すべきは、金城ふ頭駐車場を使った“げぇむ”会場のシーン。 何層にも重なる駐車スペース、金属音が反響する閉鎖空間、 そして、出口のない構造。 ここでは“現実からの脱出”というテーマが、建築そのものの構造によって語られていた。

シーズン2が描く“外の世界”は、広がったようでいて、実はより閉ざされている。 都市のスケールが大きくなるほど、キャラクターの孤独も深くなる。 それは、「人が生きる場所が広がっても、心は狭くなっていく」という現代的な寓話でもある。

そして、静けさの象徴が富山ロケだ。 富山市役所展望塔からの景色、松川の流れ、富山城址公園の静寂。 この街では、時間がゆっくりと進む。 その“間”こそが、アリスたちが戦いの中で失った“平穏”を思い出す場所だった。

特に松川遊覧船エリアの撮影シーンでは、風に揺れる木々と水面の反射が印象的だった。 それは「何も起きない」ということの尊さを語るようで、 シーズン2の中でも数少ない“心の休息”の場面だったと思う。

富山の風景が持つ“透明な静けさ”は、 東京や神戸のような人工的な光とはまったく違う。 人がいないのではなく、“争いを拒む空気”が流れている。 その穏やかさが、作品全体のバランスを保っていた。

こうして見ると、シーズン2のロケ地は、 それぞれが異なる「感情の温度」を持っている。

- 神戸=再生と痛みの記憶

- 名古屋=行動と選択の衝動

- 富山=静寂と受容の余韻

この3つの街が織りなす温度差が、 『今際の国のアリス』を単なるサバイバルドラマではなく、 “感情の地図”として描き出している。

神戸の海辺で吹く風、名古屋のアスファルトに残る足跡、富山の水面に映る空。 どれもが「ここで生きた証」として画面に刻まれている。 その優しさに、私は何度も胸をつかまれた。

「世界が壊れても、風はまだ吹いていた。」

それが、シーズン2が教えてくれた希望だった。 そして、この希望は、どんなCGよりもリアルで、どんな演出よりも人間的だった。

結局、ロケ地というのは“風景”ではなく、“感情の入れ物”なのだと思う。 神戸・名古屋・富山──そのどこにも、誰かが信じた世界の続きを生きようとする気配が残っている。 だから、画面の隅々まで“物語の鼓動”が聞こえる。

シーズン2のロケは、映像の拡張ではなく、「感情の拡張」だった。 見える世界が広がるほど、登場人物の心の奥もまた深まっていった。 そして私たちもまた、その風景の中で、自分の“生き残り方”を探していたのかもしれない。

「今際の国のアリス」シーズン3|ティーザー予告編|Netflix

5. 錦通・金城ふ頭駐車場などチェイス&ゲーム会場の撮影裏設定

『今際の国のアリス』シーズン2の中でも、 もっとも迫力のあるシーンのひとつが、名古屋・錦通や金城ふ頭駐車場で撮影されたチェイス&げぇむシーンだ。 ビル街を駆け抜けるカメラ、閉鎖空間での極限の戦い。 そのスピード感の裏には、「人がどこまで生きようとするのか」という問いが潜んでいた。

一見、アクション中心のエピソードに見えるが、 実際の撮影現場では「リアルに見える“恐怖の静けさ”」が何より重視されていたという。 走る音、息づかい、金属の反響──その一つひとつが、 観る者に“命の終わり”を近く感じさせる。

| 主な撮影地 | 名古屋市・錦通、南大津通、金城ふ頭駐車場 |

|---|---|

| 撮影協力 | 名古屋フィルムコミッション/名古屋市警交通管理課/地元企業協力 |

| 撮影特徴 | 大規模通行止めによるチェイス撮影/ドローン+クレーンによる俯瞰ショット |

| 演出の狙い | スピードよりも“命の焦燥感”を映す/アクションを“生き残るための祈り”として描く |

| 感情的効果 | 観客の心拍数を追体験させるような“生理的リアリティ”の演出 |

錦通のロケは、名古屋市の中心部に位置する大通り。 普段は人と車が絶えない商業地だが、この撮影のために数ブロックが封鎖された。 真夜中の街に響く靴音、信号機の点滅だけが照らす交差点── それだけで、まるで“世界が一瞬だけ止まった”ような緊張感があった。

スタッフによると、このシーンは「現実の時間を止めるような感覚」で撮りたかったという。 それは派手な爆発やカーチェイスではなく、 静寂の中で人間が本能的に“生”を求める瞬間を切り取る撮影だった。

撮影の核心となったのが、金城ふ頭駐車場。 コンクリートの迷路のような構造が、物語の閉塞感を象徴している。 まるで無限に続く階層のようなその場所は、 “出口のないゲーム”というテーマを視覚的に体現していた。

建物内部では、実際の光源を利用してライティングを行い、 CGや照明機材に頼らない“現場の光”を活かしたという。 だからこそ、画面にはわずかな温度差や湿度のリアルが映り込んでいる。

駐車場での撮影は、物理的にも過酷だった。 夏の夜でも空気がこもり、金属音が身体に響く。 その環境下で俳優たちは長時間にわたり走り、転倒し、叫んだ。 だがその「生きる痛み」こそが、映像に命を宿らせた。

特に印象的なのは、駐車場の最上階で行われた“げぇむ”の決戦シーン。 背景には実際の名古屋港の夜景が映っている。 遠くの光が美しいほど、キャラクターの孤独が際立つ。 まるで、「誰も見ていないのに、生きようとする姿」が浮かび上がるようだった。

撮影監督はこのシーンをこう語っている。

「アクションの中に“心の静止画”を作りたかった。動きよりも、止まる瞬間の方が人間は美しい。」

その言葉どおり、チェイスシーンの中には、 ほんの一瞬の“静止”がある。 それは、走る主人公の影が止まり、 誰かの記憶と重なるように一瞬だけ“現実”に戻る瞬間だ。

この「止まる演出」は、シリーズ全体に通じる哲学でもある。 走り続けることで生き延びるのではなく、 一瞬立ち止まることで、自分が何を失ったのかを知る。 その瞬間こそ、『今際の国のアリス』が本当に描きたかった“生”なのだと思う。

撮影の裏では、名古屋市の協力が欠かせなかった。 深夜の通行止めや住民調整、音の制御など、 まるで“現実の街”を一時的に“異世界”へ変えるような作業だった。 そのスケールは、国内ドラマとして異例だったという。

けれど不思議なことに、これほど大がかりな撮影なのに、 画面から伝わるのは「圧倒」ではなく「孤独」だった。 広い道路を一人で走る姿に、誰もが少しだけ“自分”を重ねたのかもしれない。

あの駐車場や錦通の闇は、怖いというより、どこか懐かしい。 夜中に街を歩いて、誰もいない瞬間にだけ感じる“生の実感”。 それを、ドラマは再現していた。

私はこのシーンを観て、 「逃げるって、生きたいってことなんだな」と思った。 アクションの激しさよりも、そこに宿る“心の震え”が忘れられなかった。

『今際の国のアリス』のアクションは、観客を興奮させるためではなく、 観る者の“感情を追い詰める”ためにある。 人が生き延びるとは、戦うことではなく、 “心が壊れないように走り続けること”なのだ。

金城ふ頭駐車場という無機質な空間の中で、 その人間らしさが最も強く浮かび上がる。 それはまるで、冷たい鉄の中に宿った、かすかな体温のようだった。

「生き残ることは、きっと、まだ信じていたいということ。」

錦通の夜も、駐車場の鉄骨も、 すべてがその“信じる気持ち”のために存在していた。 誰もいない都市で、それでも走り続ける人間の姿は、 アクションではなく、祈りだったのかもしれない。

だから、このシーンを見終えたあと、 私は少しだけ息を整えてしまった。 きっとそれは、彼らと同じように“生き延びた”感覚を味わったからだと思う。

6. シーズン3の主舞台「THE SEVEN」スタジオと緑山新セットの実態

『今際の国のアリス』シーズン3は、シリーズの集大成として、 過去最大規模のセットとスタジオロケが行われた。 その中心にあったのが、神奈川県・緑山スタジオシティに新設された “THE SEVEN”専用スタジオ。 そして、シリーズを象徴する足利スクランブルシティスタジオも再び登場した。

このふたつのスタジオが象徴するのは、 「現実と幻想」「記憶と再生」という二つの軸。 足利が“過去の記憶”の街だとすれば、 緑山は“未来の虚構”の都市として描かれている。 そこには、物語が積み重ねてきた“命の残響”が息づいていた。

| 主要撮影拠点 | 神奈川県・緑山スタジオシティ(THE SEVEN専用セット)/栃木県・足利スクランブルシティスタジオ |

|---|---|

| 特徴 | 実寸大の都市構造を屋内スタジオ内に再現/天候制御可能なドーム型セット構造 |

| 撮影協力 | 東京近郊スタジオ群・神戸フィルムオフィス(継続協力)・複数の大学施設 |

| 撮影期間 | 2024年春〜秋/約6か月間にわたり主要セット撮影を実施 |

| 演出意図 | 「世界の果て」ではなく「もう一度始まる世界」を描く終末の演出設計 |

緑山スタジオに建設された“THE SEVEN”セットは、 従来のオープンロケとは異なる閉鎖型の巨大ステージ。 照明・音響・天候・背景映像まですべて制御可能で、 いわば“作られた現実”そのものだった。 だが、その人工性こそが、アリスたちが生きる「世界の終わり」を表すメタファーだった。

スタッフによると、セットの床には実際に“傾斜”が設けられていたという。 カメラが水平を保っていても、どこか歪んで見えるよう設計されており、 視覚的に「この世界が不安定である」ことを伝えていた。 その違和感が、観る者に“崩れ落ちる現実”を感じさせる。

また、照明には自然光を再現する特殊LEDが使用され、 時間帯や天気がワンタッチで切り替えられるようになっていた。 一日の光の変化を15分で再現することも可能で、 撮影の中で「時間が壊れていく」演出を生み出していた。

印象的なのは、THE SEVENの中心部にある螺旋状のタワー。 これはセット内に実際に建てられたもので、上階へ登るほど光が薄れていく構造。 監督はこのタワーを「記憶の階段」と呼んだという。

その塔を登るアリスの姿は、 現実へ戻るためではなく、“かつての自分を探す旅”のように見えた。 光が消えるほど、心の奥にある“希望の微光”が際立つ── この逆転構造が、シリーズ最終章の象徴だった。

一方、足利スクランブルシティスタジオも再登場している。 無人の渋谷は、シーズン1の“始まり”から“終わり”へと変化した。 同じ場所なのに、映像の色味や質感がまったく違う。 それは、「街は同じでも、見る者の心が変わった」という演出だ。

再登場した交差点は、どこか静かで、まるで眠っているようだった。 人が戻ってくるのを待っているような、あの沈黙。 それは、破壊ではなく“再生の余白”を感じさせる空間だった。

そしてこの2つのセットが、対照的な「終末の形」を提示する。

- 足利セット:人がいなくなった“現実の喪失”

- 緑山セット:人が創り出した“新しい虚構”

どちらも終わりの場所なのに、どちらも“希望”を含んでいる。 この二重構造が、『今際の国のアリス』という作品を、 単なるサバイバルから“再生の物語”へと導いた。

制作チームのコメントによると、 「THE SEVEN」という名称は“七つの記憶”“七度目の生”を意味しているという。 アリスたちはゲームをクリアするたび、同じ世界を何度も生き直していた。 その舞台が、現実と虚構のあいだで揺れる緑山の街だった。

撮影中、キャストたちはこのセットの中で本当に迷子になったという。 方向感覚を失うよう設計されていた通路、どこまでも続く階段。 まるで“現実に戻れない夢”の中を歩くような錯覚を覚えたそうだ。

そして、その迷いこそが、演技に“本物の不安”をもたらした。 それがカメラに映り、観る者の心にも伝染していく。 まるで、画面のこちら側まで“ゲームの世界”に取り込まれていくようだった。

最終話のクライマックスでは、 足利と緑山の映像が交互に切り替わる。 現実と幻想、過去と未来、そして生と死。 それらが混ざり合い、境界が完全に溶けていく。 そのとき初めて、「今際の国」が本当に終わったのだと感じた。

「終わりは、始まりの形をしていた。」

それが、THE SEVENスタジオが描いた“終末の美学”だった。 照明もセットも、すべてが最後には“まっさらな白”に溶けていく。 その白は、無ではなく“これから”の色。 つまり、『今際の国のアリス』という物語が、 絶望ではなく「次の現実」を信じる物語だったということだ。

私はこのシーンを観たとき、 「やっと帰ってきた」というより、「やっと許された」ような気持ちになった。 それは、現実をやり直すことではなく、 “もう一度、心を信じ直す”ことだったのかもしれない。

緑山と足利── ふたつのスタジオは、物語の外側で、 私たち自身の“現実と幻想”のあいだに橋を架けていた。 だからこそ、あの世界は終わっても、 観る者の心の中では、今も“再起動”を続けているのだと思う。

7. 渋谷氷川神社・味スタ・東京海洋大学など“聖地”とされる場所の詳細

『今際の国のアリス』の撮影地の中でも、 特にファンの間で“聖地”と呼ばれる場所がある。 それが、渋谷氷川神社・味の素スタジアム・東京海洋大学だ。 これらのロケ地は、単なる背景ではなく、 “物語の静かな祈り”を託された場所でもある。

それぞれの場所には、“生と死の境界”を象徴するような空気がある。 神社には「祈り」、スタジアムには「生存の競争」、 大学には「知と記憶」の象徴が宿っている。 つまり、これらの聖地は、アリスたちの旅そのもの── 「人間がまだ何かを信じている」ことの証明だった。

| 渋谷氷川神社 | 物語の“原点”と“帰還”を象徴する場所。主人公アリスが生死の狭間に立つ重要な舞台。 |

|---|---|

| 味の素スタジアム | 大規模シーンや“ゲーム会場”として使用。広大なフィールドが「人間の小ささ」を浮かび上がらせた。 |

| 東京海洋大学 | 科学的思考と現実の再構築を象徴。知の象徴としての空間が“理性と混乱”を対比的に描いた。 |

| 撮影協力 | 東京都・調布市・港区/フィルムコミッション各所/教育機関の全面協力 |

| 象徴的テーマ | 「祈り」「再生」「知恵」「記憶」──現実への回帰を示すメタファー群 |

まずは渋谷氷川神社。 この神社は渋谷区の中心にありながら、静けさと木漏れ日に包まれた不思議な空間だ。 劇中では、アリスたちが“元の世界”を思い出す場面の象徴として登場する。

鳥居をくぐった瞬間、空気が変わる。 あのシーンを見たとき、多くの視聴者が「ここで初めて息ができた」と感じたという。 無人の渋谷とは対照的に、氷川神社には“時間が生きている”感覚があった。 それは、終末の物語の中で、「まだ何かを祈る人間の心」を思い出させる場所だった。

スタッフの証言によると、この神社での撮影は“音”にこだわったという。 風が木々を揺らす音、鈴の響き、遠くの車の音。 それらをあえて消さずに残すことで、 「世界は終わっても、まだ音が生きている」というメッセージを表現したそうだ。

アリスが手を合わせるカット。 その背中には光が差し込み、影がゆっくりと揺れる。 その一瞬、彼の祈りが誰かの祈りと重なったように見えた。 たぶんそれは、“観ている私たち”の祈りだった。

次に味の素スタジアム。 この場所は物語後半の“戦いの象徴”として使われた。 広大なスタンド、無限に続くトラック、 そして風が吹き抜けるフィールド。 人間の存在があまりにも小さく見える場所だ。

撮影では、照明を最低限に落とし、あえて暗闇の中に浮かぶ人影を撮った。 それにより、「人間とは光がないときにどう立つか」という問いが生まれる。 スポーツのための場所が、いつの間にか“生の闘技場”になっていた。

ここでも印象的なのは、走るシーンの“音の間”だ。 スタジアムの反響音が、まるで心臓の鼓動のように聞こえる。 生き残るために走る彼らの足音が、 まるで“まだ終わらない鼓動”のように響いていた。

この場所は“闘うための空間”ではあるが、 同時に“希望を失わない空間”でもあった。 どれほど暗くても、空はまだ上にある。 このカットが差し込まれたとき、私は不思議と涙が出た。 それは恐怖ではなく、“もう一度信じたい”という気持ちの涙だった。

そして、もうひとつの重要な舞台が東京海洋大学。 この大学は港区にある海沿いのキャンパスで、 現実と空想の境目に立つような風景を持っている。 海風、船の汽笛、白い校舎。 そのすべてが「世界がまだ動いている」ことを思い出させる。

作中では、アリスが“理性と感情”の狭間で揺れる場面に使われた。 科学の象徴である大学という舞台で、 彼は“論理では説明できない生”に直面する。 それは、この物語の核でもある“生の不条理”を可視化する装置だった。

建物の窓に映る海の光。 その反射が、まるで“過去の記憶”のように揺れていた。 現実を解析する場所が、いつの間にか“心を測る場所”に変わっていく。 その転換が、この大学ロケの美しさだった。

撮影スタッフは、「海のそばで人間を撮ると、どうしても“帰りたくなる顔”になる」と語っている。 確かに、アリスたちの表情には“戦い疲れた安堵”があった。 それは終わりではなく、“再び生きる準備”の顔だった。

渋谷氷川神社・味スタ・東京海洋大学── 三つのロケ地に共通していたのは、どれも「祈りの場所」だったということ。 それぞれの場所で、人が生きてきた証が、 確かにカメラの中に息づいていた。

この“聖地”たちは、作品の中だけでなく、 観た人の心の中にも残る“再訪可能な記憶”となっている。 つまり、もう一度そこへ行くことで、 「まだ終わっていなかった感情」に触れることができる。

「あの場所には、まだ“誰かの息”が残っていた。」

それが、今際の国の“聖地”の正体だと思う。 観光でも記念撮影でもなく、 そこに立つことで、自分の中の“生”を確かめる場所。 だからこそ、人々はこの物語の跡を辿る。

そしてきっと、誰もが少しだけ祈るのだろう。 「いつかまた、誰かとこの世界で笑えますように」と。

それが、この作品が描いた最後の“聖地巡礼”の意味なのかもしれない。

シーズン3の舞台裏を一気見|制作のこだわりが詰まったメイキング映像

セット、ロケ、演出──そのすべてに迫る裏側を、公式映像で体感。

8. 茨城県での医療施設ロケと、行方市フィルムコミッションの役割

『今際の国のアリス』シーズン3では、茨城県での医療施設ロケが大きな注目を集めた。 舞台となったのは、土浦協同病院となめがた地域医療センター。 いずれも実在の総合病院でありながら、物語の中では“命の境界線”を描く象徴的な空間として使われている。 このロケには、行方市フィルムコミッションの丁寧な支援があり、 現実の医療現場の尊厳を守りながら、 “生と死の狭間”というテーマが緻密に演出されていた。

病院という場所は、もともと“希望”と“終わり”が共存する空間だ。 だからこそ、作品がこの舞台を選んだことには、明確な意図がある。 それは、「命を奪うゲーム」から「命を見つめ直す場所」へという転換。 シーズン3の医療ロケは、物語の最終局面において、 “生きる”という言葉を、静かな現実の中に戻す役割を果たしていた。

| 主なロケ地 | 茨城県・土浦協同病院/なめがた地域医療センター |

|---|---|

| 協力機関 | 行方市フィルムコミッション/地域医療関係者/自治体広報課 |

| 撮影の特徴 | 実際の稼働施設を一部時間限定で使用/現場医療スタッフの指導によるリアルな動作演技 |

| 撮影期間 | 2024年夏/シーズン3中盤〜終盤の主要シーンを収録 |

| 演出意図 | 「命を奪うゲーム」の対極として“命を救う場所”を描くことで、物語に現実の温度を戻す |

このロケの背景には、制作陣の「医療を軽々しく扱わない」という強い倫理観があった。 病院という場所は、フィクションの中で“絶望”を象徴しがちだが、 『今際の国のアリス』ではその常識を反転させた。 カメラは機械やモニターではなく、人の手の動きや、まばたきの間を丁寧に追っている。

つまり、命を数値で描くのではなく、 “息づかい”として映しているのだ。 それはこの作品における最大の変化であり、 シーズン3が「生きること」そのものを主題化した証でもある。

実際、土浦協同病院で撮影されたシーンでは、 アリスが仲間を救うために必死で医療器具を操作する姿が印象的だった。 彼の手が震え、汗が滴る。 それはスリルではなく、「助けたい」という本能的な叫びのように見えた。

この病院シーンの空気は、これまでの“げぇむ”の戦場とはまったく違う。 そこには、怒号も爆発もなく、 ただ“沈黙の闘い”がある。 生きるか死ぬかという二択ではなく、 「生き続ける理由」を選び取る時間が流れていた。

なめがた地域医療センターでの撮影では、 地域の医療スタッフが実際にエキストラとして参加。 リアルな動きや医療行為の監修を行った。 現場の医師たちは、 「ドラマであっても、命の現場であることを忘れないでほしい」と語ったという。

その言葉の通り、画面の隅々まで“現場のリアル”が映っていた。 手袋をはめる音、機械の電子音、 そして、誰かの息を確認する静かな手の動き。 そこには、映像では表現しきれないほどの“尊さ”があった。

行方市フィルムコミッションの存在も欠かせない。 彼らは、撮影のために病院側との調整や安全管理を綿密に行い、 地域全体で作品を支えた。 特に印象的なのは、撮影中も実際の診療が続いていたということ。 その緊張感の中で撮られたシーンが、 なぜこれほどまでに“生の気配”を帯びていたのかがわかる。

この“医療ロケ”の核心は、「人は助け合う存在である」というメッセージにある。 終末世界の中で、誰かを助けようとする行為こそ、 もっとも人間らしい希望だった。 それを、現実の病院という場所で撮る意味は大きい。

私はこのシーンを観ながら、 “ゲームの世界”と“現実の病院”が重なって見えた。 人が人を救おうとする姿には、ルールも勝敗もない。 ただそこには、命をつなぎたいという衝動がある。 それがこのロケが映した、最もリアルな“戦い”だった。

撮影後、スタッフは病院に感謝の言葉を残している。 「現場の空気が温かく、人間の営みを思い出させてくれた」と。 その“温度”が、画面にも確かに映っていた。

「命は奪うものじゃなく、渡すものなんだ。」

この一言が、病院シーンのすべてを表している気がする。 終末を描いた物語が、最終的に“救い”にたどり着く。 それは、現実の医療従事者たちへの静かな敬意でもあった。

フィクションの中で描かれた“病院”は、 実は最も“現実的な場所”だったのかもしれない。 そこには、日々誰かの命を支える人たちの祈りがある。 その祈りが、アリスたちの“生きたい”という想いと共鳴していた。

『今際の国のアリス』は、命を奪い合う物語ではなく、 命を“見つめ直す”物語へと変わっていった。 その変化を支えたのが、この茨城ロケだったと思う。 静かな病室の光の中で、 私は“終わりのない生”という言葉の意味を少しだけ理解した気がした。

そして、もしこの物語が誰かの心を救っているとしたら── それはスクリーンの中のヒーローではなく、 カメラの外で現実を支え続けている人たちのおかげだ。

この病院ロケは、ただの撮影ではなかった。 それは、“現実の命を信じること”そのものだったのだと思う。

9. 作品の舞台とロケ地のズレ──“東京らしさ”の再構築という演出意図

『今際の国のアリス』を見た多くの人が一度は感じた違和感。 ──「この渋谷、ちょっと違う」。 そう、作品に映る“東京”は、実は東京ではない東京なのだ。

シーズン1で描かれた渋谷のスクランブル交差点は、 栃木県の足利スクランブルシティスタジオで再現されたセット。 そして、その後の繁華街や高層ビル群、路地裏の多くも、 CG合成と地方ロケによって構築された“架空の都市”だった。

だが、その“ズレ”こそが作品の最大のリアリティを生み出している。 現実の東京よりも、少しだけ歪んだ東京。 それは、私たちの心の中にある「孤独な東京の記憶」を呼び起こす。

| 再現された“東京” | 足利スクランブルシティスタジオ(渋谷交差点)/神戸旧居留地/名古屋錦通などを合成 |

|---|---|

| 撮影実施地 | 栃木県・兵庫県・愛知県・富山県など地方ロケを中心に構成 |

| 演出の狙い | 現実の東京を撮るよりも、“記憶の中の東京”を再構築することで孤独と違和感を演出 |

| 技術的特徴 | 実写ロケ+CG合成によるハイブリッド都市表現/遠景や光の屈折を意図的に歪ませる映像設計 |

| 感情的効果 | “どこでもない東京”が、観る者の心の中にある“失われた都市の記憶”を刺激する |

『今際の国のアリス』が選んだ“東京ではない東京”。 それは、現実を模倣するのではなく、 心の中にある“東京の輪郭”を再構築するというアプローチだった。

この発想の根底には、コロナ禍の影響もある。 2020年当時、実際の渋谷での大規模ロケは不可能だった。 だからこそ、スタッフは「無人の渋谷」をCGではなく“再現”した。 つまり、現実の制約が、結果的に新しい“虚構のリアリティ”を生み出したのだ。

セットの足利スクランブルは、実際の渋谷交差点を1/1スケールで再現している。 敷地面積6,500㎡、4方向の横断歩道、約200メートルの通りを完全再構築。 そして、背景にはCGで渋谷109やビル群を合成。 見慣れた景色なのに、どこか“呼吸のない東京”が出来上がった。

それは、まさにこの作品の世界観── 「人のいない東京」を具現化したものだった。 監督はこの再現セットについてこう語っている。

「渋谷を撮りたかったんじゃない。 “渋谷が消えたあとの静寂”を撮りたかったんです。」

この一言が、全てを物語っている。 つまり、彼らが描いたのは東京の“街並み”ではなく、“記憶”だった。 人が去ったあとの都市に残る“温度の残響”こそが、この作品の東京だった。

地方ロケによって再構築された東京もまた、独特の味わいを持っている。 神戸の旧居留地の石畳、名古屋の錦通の光、富山の川沿い。 どれも本来は東京とは違う街なのに、 編集の中ではひとつの都市として呼吸を始める。

これは、単なるロケの都合ではない。 むしろ、意図的な“ズラし”だ。 現実の東京よりも、「東京の記憶を共有できる風景」を選んでいる。

たとえば、富山城址公園の静かな緑が映る場面。 それはどこか新宿御苑のようにも見えるし、 神戸港の通りが映るシーンは、まるでお台場の海岸線にも見える。 観客の脳内が“東京の記憶”を補完してくれる設計になっているのだ。

これにより、観る者は“自分の知っている東京”を投影してしまう。 つまり、この東京は、見る人の心の中に存在する。 それが、『今際の国のアリス』が生んだ最も深い没入構造だった。

CGも決してリアルさを追っていない。 むしろ、微妙な違和感を残すように設計されている。 ビルの反射が少しずつズレていたり、 雲の流れが時間軸と合っていなかったり。 それが、“現実が壊れた世界”という無意識の恐怖を生み出す。

このような“東京の再構築”には、ある哲学がある。 それは、「東京らしさとは何か?」という問いへの答えを探す試み。 人がいなくても、ビルがなくても、 私たちはまだ「ここは東京だ」と感じてしまう。 その不思議な共通認識を、作品はあえて解体してみせた。

そして、撮影を支えたのは地方都市の協力だ。 足利、神戸、名古屋、富山、茨城── これらの街が少しずつ東京のピースを担い、 結果的に“新しい日本の都市像”を作り出した。

つまり、『今際の国のアリス』は、 ひとつの都市を描いたのではなく、 「日本という集合的な記憶の都市」を作り出した作品なのだ。

その映像を見ていると、 どの街も同じように感じる瞬間がある。 「ここは渋谷かもしれない」「でも神戸にも見える」── その曖昧さが、むしろ現代の都市の“本当の姿”を映している気がする。

私はこの“ズレ”の演出を見て、 「東京らしさって、結局“人の記憶”のことなんだ」と思った。 人がいなくなっても、 誰かが思い出す限り、そこはまだ“東京”であり続ける。

「東京は、もう場所じゃない。心の中の風景なんだ。」

この一文に、作品の本質が凝縮されている気がする。 現実のロケ地と物語の舞台のズレ。 それは、“嘘”ではなく、“感情の真実”だった。

『今際の国のアリス』は、 物語を通じて東京を再構築したのではなく、 私たちの中にある“東京の記憶”を再起動させた。 それこそが、この作品の最大の演出意図であり、 “東京らしさ”の再定義だったのだと思う。

たぶん、この作品の中の東京はもう存在しない。 でも、私たちがまだ少しだけ“あの交差点”を思い出す限り── その東京は、静かに息をしている。

【画像はイメージです】

まとめ一覧表|“今際の国のアリス”ロケ地と感情の地図

| シーズン | 主なロケ地 | 演出の焦点 | 感情テーマ |

|---|---|---|---|

| シーズン1(2020) | 足利スクランブルシティスタジオ(無人の渋谷)/神戸・北鈴蘭台団地 | 「静止した東京」を再現し、人の消えた現実の恐怖と孤独を描く | “孤独”“不安”“最初の息づかい” |

| シーズン2(2022) | 神戸港・名古屋・富山など全国ロケ | 都市が動き出す感覚を再現し、「生き延びる意味」を群像として展開 | “再起”“衝突”“生の選択” |

| シーズン3(2025) | 緑山スタジオ「THE SEVEN」/茨城県医療施設ロケ | 終末から再生へ。虚構の中で現実の温度を描き出す | “再生”“祈り”“許し” |

| 全国各地の協力 | 神戸・名古屋・富山・茨城の自治体/行方市フィルムコミッション | 現実の街を“心の舞台”へと昇華し、観客の記憶と結びつける | “共鳴”“現実との接続” |

| 演出哲学 | 地方ロケ+再現セット+CGのハイブリッド構成 | 現実ではなく“記憶の東京”を描くことで、感情のリアリティを追求 | “ズレの美学”“感情の残響” |

| 作品全体の余韻 | 「終わりのあとにも、人は生きている」 | 虚構の中に残る“人の息づかい”が、現実の希望として観客に還る | “希望”“人間の温度”“静かな救い” |

この一覧表は、シーズンを通して描かれた“舞台”と“感情”の変化を整理したもの。 作品が描いたのは、単なるサバイバルの連続ではなく、 「都市が人の記憶を受け継いでいく物語」だった。 足利の街も、神戸の海も、名古屋の道路も、そして茨城の病室も── すべてが“現実の延長線にある感情”として、静かに物語を支えていた。

だから、この作品を思い出すとき、 浮かぶのは建物でもCGでもなく、 あの空気、あの呼吸、あの「まだ生きている街の気配」。 それが、『今際の国のアリス』が私たちに残してくれた最大の記憶なのだと思う。

本記事まとめ|“現実と虚構のあいだに、人の温度が残っていた”

『今際の国のアリス』は、サバイバルでも、ファンタジーでもない。 それは、「人が現実をどう信じるか」という物語だった。 渋谷の交差点を再現した巨大セットから、 神戸・名古屋・富山・茨城に広がるロケ地の数々── そのすべては、“終わりの世界”を描くためではなく、 “もう一度、生きる理由”を探すための舞台だった。

取材を通してわかったのは、この作品が「東京」を再現したのではなく、 “人の記憶にある東京”を再構築したということ。 足利の無人交差点、緑山のスタジオ都市、神戸の海辺。 どれも現実と少しだけズレていて、 その“歪み”こそが、この物語の心拍だった。

映像の中にあったのは、完璧な街ではない。 むしろ、壊れかけた信号、風に揺れる紙くず、 そのどれもが“誰かがここに生きていた”証だった。

| シーズン1の核心 | 足利スクランブルシティスタジオで再現された“無人の渋谷”──現実が壊れた世界の始まり |

|---|---|

| シーズン2の進化 | 神戸・名古屋・富山など地方都市ロケによる“動く現実”の拡張 |

| シーズン3の焦点 | 緑山スタジオの「THE SEVEN」と医療施設ロケ──“終わりの中の再生” |

| 撮影哲学 | 「東京を撮る」のではなく「東京を想起させる」──観る人の記憶が完成させる都市設計 |

| 感情的余韻 | 虚構の世界の中で、最も現実的だったのは“人の息づかい”だった |

シリーズを通して、「人がいないのに、確かに生きている世界」が描かれた。 足利の街では時間が止まり、神戸では風が動き、 名古屋では命が走り、茨城では手が震えていた。 どのロケ地にも共通していたのは、“人の痕跡”をどう残すかという問いだ。

映像の中で、アリスたちは何度も立ち止まり、見上げ、考え込む。 その沈黙のひとつひとつが、観る者に“生の余白”を与えてくれる。 走ることも、戦うことも、生きるためではなく、 「まだ信じたい」という気持ちの表れだった。

シーズン3の医療施設ロケで描かれた“命の現場”は、 この作品の終着点として完璧だった。 誰かを救おうとするその手の動きが、 ゲームのルールを超えて、現実の希望に変わっていた。

制作チームは現実を模倣するのではなく、 現実の中に潜む“感情のリアリティ”を追った。 だから、観終えた後に残るのは、 派手な映像ではなく、胸の奥の“静かな熱”だ。

特に印象的なのは、最終話の白い光。 セットもCGも、すべてが溶けていくようなあのラスト。 それは“無”ではなく、“再生”の象徴だった。 「終わりは、始まりの形をしている」── この作品が語った最後のメッセージは、それだけで十分だった。

“今際の国”とは、もしかしたら、 現実と虚構のあいだにある「心の避難所」なのかもしれない。 忙しさや孤独に押しつぶされそうな日々の中で、 誰もが少しだけ逃げ込める場所。 そこで見つけるのは、“死”ではなく、“息”だった。

私はこの作品を通して、何度も思った。 「現実って、こんなにも脆くて、それでも愛しいんだ」と。 だからこそ、ロケ地の一つひとつが、 ただの場所ではなく、“心の地図”に変わっていく。

足利の交差点に立っても、神戸の海を見ても、 それはもう“聖地巡礼”ではない。 それは、“自分が生きてきた証を確かめる旅”だ。

「街は消えても、感情は残る。」

そう信じたくなるほどに、 『今際の国のアリス』は、現実と虚構の境を溶かしていった。 スクリーンの向こうにあったのは、“作りもの”の世界ではなく、 生きようとする“人間の息”そのものだった。

きっとこの物語は、 「現実は残酷だ」と嘆くためではなく、 「それでも、現実の中に帰りたい」と願うために作られたのだと思う。

だから、もしあなたが今、 誰もいない夜の街を歩くとき── 少しだけ立ち止まって、空気を感じてほしい。 その静けさの中にも、きっと“生きている温度”がある。

それが、『今際の国のアリス』が最後に残した希望。 “終わり”のあとに残った、 確かにここにあった“人のぬくもり”なのだ。

- Netflix『今際の国のアリス』は、現実と虚構の境界を超えて“人の記憶”を描いた作品

- 足利スクランブルシティスタジオなどのセット再現と地方ロケが融合し、“東京ではない東京”を成立させた

- 神戸・名古屋・富山・茨城など、各地の街がそれぞれ“人間の感情”の断片を担っていた

- CGや合成よりも重視されたのは、現場に流れる空気・沈黙・余白といった“温度の演出”

- シーズンを通じて描かれたのは、“終わり”ではなく“再生”──生きようとする人間の本能

- 『今際の国のアリス』のロケ地は、単なる撮影場所ではなく、感情の記憶を宿す“現実の証拠”だった

- 無人の渋谷から始まった物語は、現実を取り戻す旅として、いまも静かに息づいている

コメント