『桃源暗鬼』という物語の中で、桃寺神門(ももでら みかど)は特別な存在だった。 副隊長としての冷静さと、銃を語るときの無邪気さ。 そして、一ノ瀬四季との友情──それらすべてが、あとになって胸に刺さる。

彼は本当に「裏切り者」だったのか? なぜ“あの時”、涙を流したのか。 そして、神門の最期は本当に死だったのか──。

この記事では、神門の信念・裏切りの真相・涙の理由・死亡説や再登場の可能性まで、 あの複雑で繊細な“選択”の意味を、ひとつひとつ丁寧にほどいていきます。

読めばきっと、ただのキャラ考察じゃなく、人間の矛盾と痛みを知る物語に変わる。 それが、桃寺神門という人物の本当の重みなのかもしれません。

- 桃寺神門の正体と「裏切り」の真相、その背景にある信念

- 涙の理由と、その一滴に込められた“選べなかった苦しみ”

- 死亡説の根拠と、生存・再登場を示唆する伏線と描写

TVアニメ『桃源暗鬼』PV第四弾|第二クール・練馬編

読む前に、神門に“何が起きたのか”だけ整理しておこう

| 名前 | 桃寺神門(ももでら みかど)──桃太郎機関・第21部隊副隊長 |

|---|---|

| 所属と立場 | “桃太郎”側の人間でありながら、鬼側の四季と友情を築く |

| 読者の注目点 | なぜ涙を流したのか/「裏切り」の真相/“最期”の真実 |

| この記事でわかること | 神門の“信念”と“選択”を深掘りし、感情の交差点を読み解く |

1. 桃寺神門の正体とは?──「桃太郎側の人間」という二重構造

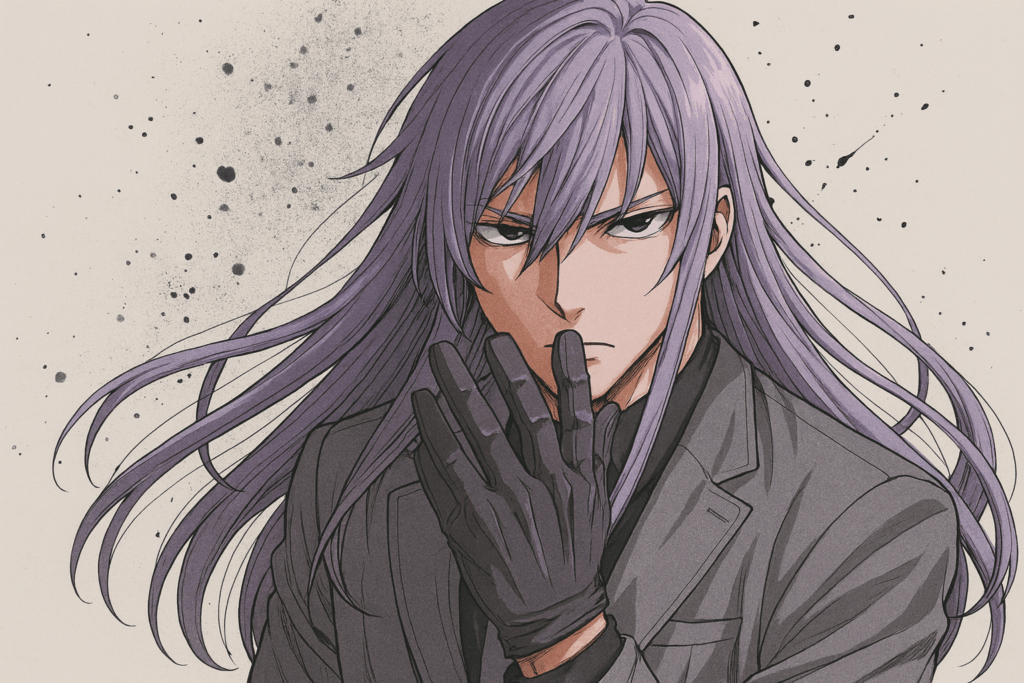

『桃源暗鬼』において、桃寺神門(ももでら みかど)は物語序盤から一ノ瀬四季の“友人”として登場します。陽キャで社交的な性格、銃好きという個性的な趣味、そして副隊長という肩書きを持つ彼は、読者にとっても「頼れる兄貴分」として印象的な存在でした。

しかし、物語が進むにつれて明らかになるのは──彼の正体が「桃太郎機関第21部隊の副隊長」、つまり四季たち“鬼”側の敵組織の人間だったという事実です。この二重構造こそ、彼のキャラクターと物語の感情的な奥行きを決定づける大きな要素となっています。

| 肩書・所属 | 桃太郎機関 第21部隊 副隊長。高い戦闘能力と指揮力を持つ幹部クラスの人物。 |

|---|---|

| 表の顔 | 陽気でフレンドリーな青年。銃オタクという共通点をきっかけに、四季と自然に友情を築いていく。 |

| 裏の顔 | 実は桃太郎側の人間であり、四季を監視・討伐対象として近づいていた。敵対組織の幹部という立場。 |

| 二重構造の特徴 | 潜入ではなく「正体を伏せたまま敵と友情を築いてしまった」点が特徴。偽りと真実の境界に立つ。 |

| 物語上の役割 | 四季との関係を通じて、桃太郎と鬼の対立構造を“人と人の関係”に引き戻す存在。物語全体の感情の軸を担う。 |

この正体の明かされ方も印象的です。物語の中盤、神門は突如として“桃太郎側”の一員として戦闘に参加します。これまで仲間として行動してきた四季にとって、それは「裏切り」に等しい衝撃でした。しかし、この展開は単なる裏切り劇ではありません。

彼は“敵地に潜入していた”のではなく、“本来の立場を隠していた”だけ。つまり、初めから桃太郎側の人間だったのです。この構造が、神門というキャラを“二重の真実を生きる存在”として特異な位置に立たせます。

序盤で描かれた明るく快活な姿は、決して偽りではありませんでした。むしろその素の部分があるからこそ、四季との友情が成立し、読者も彼を「味方」と信じたのです。この“信頼を裏切る形で明かされた真実”が、後の涙と葛藤の伏線にもなっていきます。

このように、神門の正体は「敵か味方か」という単純なラベルでは語りきれません。彼は桃太郎という組織の使命と、一人の人間としての友情の間で立ち止まってしまった青年だったのです。

2. 初登場からの変化──四季との友情と“陽キャ”の仮面

桃寺神門の初登場は、『桃源暗鬼』本編でも読者の印象に強く残るシーンのひとつです。

一ノ瀬四季と“銃オタク”という共通の趣味を通じて意気投合し、いわば“戦う陽キャ”として明るく社交的なキャラクターを演出していました。

第一印象では、「頼れる兄貴」「部隊を盛り上げるムードメーカー」といった側面が強調されており、どこか物語の緊張感とは対照的な安心感を与えてくれる存在でした。

| 初登場時の印象 | 社交的で話しやすく、趣味トークも得意な“陽キャ系副隊長”。読者からも人気が高かった。 |

|---|---|

| 四季との関係 | “銃好き”というマニアックな共通点で一気に距離が縮まる。最初から友人としての信頼を築いていた。 |

| 仮面としての“明るさ” | 本心を隠すための演技ではなく、任務と割り切って接していたわけでもない。その明るさには迷いがあった。 |

| 変化の兆し | 四季と過ごすうちに、任務以上の感情が芽生えていく。友情と使命の間で葛藤を抱えはじめる。 |

| キャラ構造の深み | ただのムードメーカーではなく、“笑顔の裏に苦悩を抱えた二面性キャラ”として描かれるようになる。 |

こうした陽気な性格は、敵対する立場である四季にとっても心を許せる大きな要因でした。銃の話題で盛り上がったり、何気ない日常の会話を交わしたりする中で、二人の関係は「鬼と桃太郎」ではなく「人と人」としての信頼に近づいていきます。

しかし、物語が進むごとにその関係は微細に変化していきます。神門の中にある「桃太郎としての使命」と「四季への友情」が、少しずつ同居できなくなっていく。その違和感は、神門自身がもっとも強く感じていたのかもしれません。

彼の“明るさ”は、敵を欺く仮面ではなかった。むしろ、その場を本気で楽しんでいたからこそ、後の裏切りが自分自身をも傷つけることになったのです。

桃寺神門というキャラクターは、表面的な明るさに隠された“壊れそうな誠実さ”を抱えていました。仮面ではなく、人としての矛盾をそのまま背負っていた存在──それが、彼の変化の本質だったと私は思います。

【画像はイメージです】

3. 揺れる信念──任務と友情のはざまで何を選んだのか

桃寺神門という人物を語るうえで、もっとも深く刺さるのは、「信念がぶれた瞬間の弱さ」ではなく、「どちらも選べなかった誠実さ」なのかもしれません。

彼は桃太郎機関の副隊長として、命令には従う立場にありました。任務は明快。“鬼を討つ”──その対象には、すでに“友人となってしまった四季”が含まれていた。

桃太郎という組織に属していながら、敵対する鬼の側にいる人間と心を通わせてしまったこと。これは神門自身にとっても、想定外の“しくじり”だったのかもしれません。

| 神門の信念① | 桃太郎機関の一員として、「鬼を討つ」という使命を疑わずに背負ってきた。 |

|---|---|

| 神門の信念② | 仲間や部隊を大切にする思いやりの強い性格。情に厚く、誰にでも分け隔てなく接していた。 |

| 葛藤の発火点 | 四季との友情が深まるほど、「撃てない」という感情が芽生える。それは命令違反に等しい迷い。 |

| 信念の“裂け目” | 使命感と人としての誠実さ──2つの正しさがぶつかり合い、「裏切り」でも「忠誠」でもない選択を迫られる。 |

| 結果的な選択 | 彼は任務に従いながらも、一瞬だけ“撃てなかった”。この一瞬の逡巡こそが、神門の信念の核心を映し出している。 |

多くのキャラクターが明確な選択を下す中で、神門は「決めきれなかった人」として描かれます。それは弱さではなく、“信念が重なりすぎて割れた”人間だけが持つ強さにも見える。

もし神門が冷徹な軍人だったなら、四季に情など抱かず、迷わず引き金を引いていたでしょう。

逆に、完全に鬼側に心を許していたなら、桃太郎という組織を捨ててでも四季に味方したはずです。

けれど彼は、そのどちらにも振りきれなかった。「どちらの正しさもわかってしまったからこそ、どちらも裏切れなかった」。その中間地点に立ったまま、決して声高に言い訳をせず、ただ静かに葛藤し続けていた。

“信念”という言葉は、時に人を正しさで縛ってしまうけれど──

桃寺神門のそれは、誰かを守りたくて苦しんだ、「やさしさが先に立ってしまう信念」だったのかもしれません。

4. “裏切り者”と呼ばれた理由──情報秘匿の苦しみ

桃寺神門に対する評価が大きく揺れたのは、「実は桃太郎機関の人間だった」という事実が明かされた瞬間からでした。

それまで読者も四季も“味方”だと信じていた彼が、突如として“敵”として立ちはだかる。その衝撃の大きさから、SNSでも「裏切り者」「スパイだったのか」という声が一気に広がりました。

しかし、彼の行動を一つひとつ振り返ると、そこには明確な「裏切りの意図」よりも、苦しみながら黙っていた“事情”が浮かび上がってきます。

| 裏切りとされた行動 | 四季たちと行動を共にしていたにも関わらず、実は桃太郎機関の一員であることを隠していた。 |

|---|---|

| 発覚のタイミング | 激しい戦闘の場面で突如“敵側”の立場として姿を現し、四季たちを攻撃する。 |

| 四季側の受け止め | 「信じていたのに裏切られた」と感じた仲間たちの間に、大きな動揺と疑念が走る。 |

| 読者の反応 | SNSなどでも「裏切り者」「最初からスパイだったのか?」と大きな波紋を呼んだ。 |

| 真相 | 神門は“裏切った”のではなく、“正体を明かせなかった”。本人にとっても大きな葛藤だったと考えられる。 |

神門の行動は、明確に「騙してやろう」としていたわけではありません。

むしろ、本心から四季たちとの時間を大切に思っていたからこそ、事実を告げることができなかった。それが、結果的に「裏切り」のように見えてしまっただけなのです。

情報を秘匿していたことは、彼にとっても「罪の意識」として重くのしかかっていたはずです。

それでも任務を遂行しなければならなかった──その使命感と、自分を信じてくれていた仲間たちへの思いが、彼を内側から切り裂いていった。

また、別記事「桃寺神門の正体と現在」でも詳しく触れられているように、神門の行動は“スパイ”ではなく“立場の板挟み”に苦しんだ結果というのが本質です。

「言えなかった」のか、「言わなかった」のか。

どちらにしても、その選択が彼を“裏切り者”というレッテルに追い込んだのだとしたら──それは、誰よりも彼自身が裏切られた気持ちだったのかもしれません。

TVアニメ『桃源暗鬼』ティザーPV

5. 涙の真相──撃てなかった引き金と心の選択

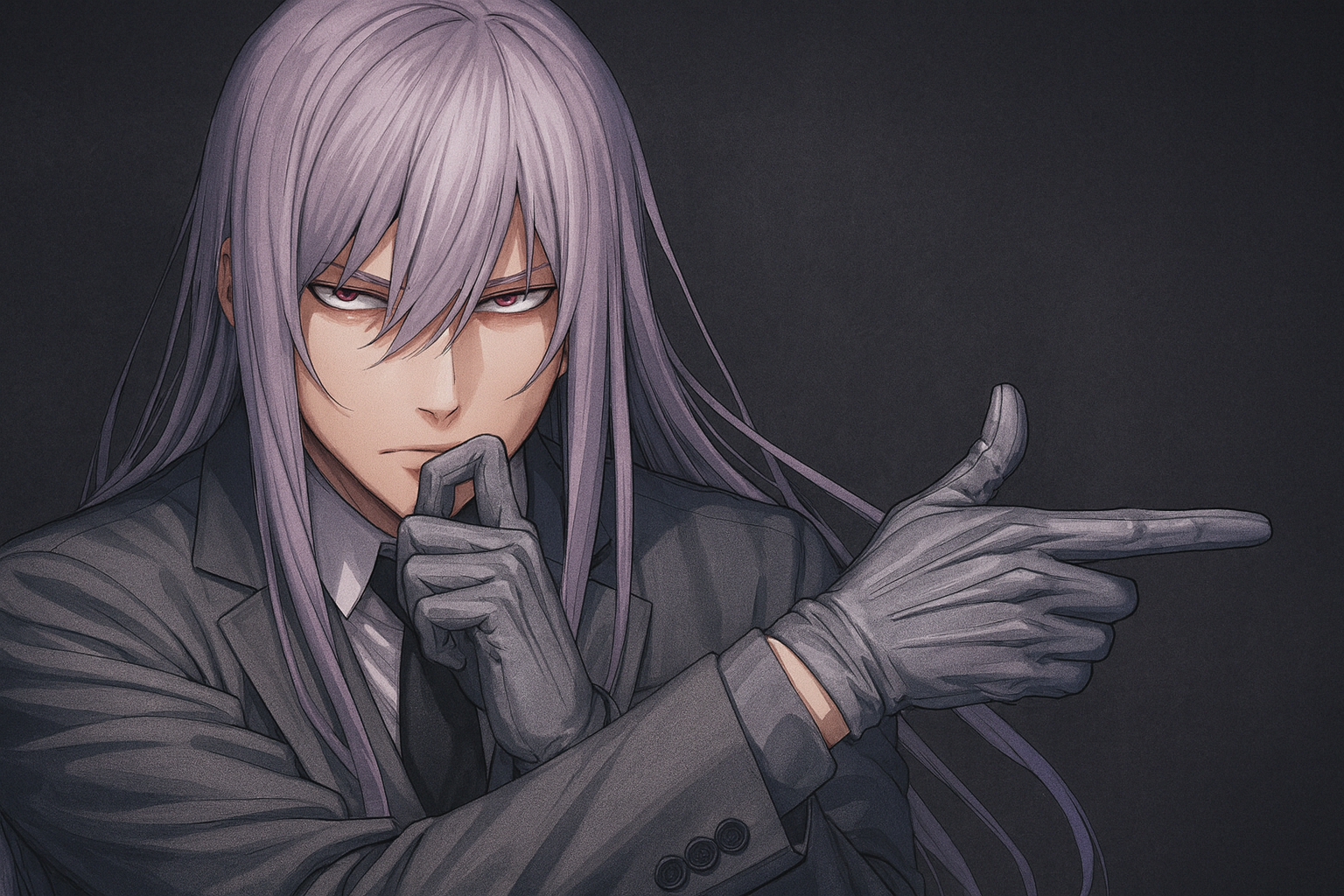

神門が涙を流す場面は、彼というキャラクターのすべてが詰まったクライマックスの象徴です。

激化する戦闘、明かされた正体、四季の絶望──そしてそのすべてを前にして、彼は「撃てなかった」。

敵として登場しながら、引き金にかけた指が震える。狙いを定めながら、どこか迷っている。その一瞬の“躊躇”が、読者にとっても息を呑むような空白となりました。

| 涙のタイミング | 任務遂行中、四季と対峙する場面で“撃てなかった”直後に描かれる。無言でこぼれる涙が印象的。 |

|---|---|

| 感情の背景 | 敵として対峙してもなお「撃てない」。任務と友情、どちらも裏切れないという苦しみの中で揺れていた。 |

| 象徴的な意味 | 涙は後悔や敗北ではなく、「自分が選んでしまった道への痛み」。強さではなく“やさしさ”の証として描かれる。 |

| 作中での描写 | 激しい戦闘の最中、誰もが声を荒げる中で、神門だけが沈黙し、その中で涙を流すという対比が効いている。 |

| 読後の余韻 | この涙の意味を受け止めた読者の多くが、「ただの裏切り者ではない」と神門への見方を変えるきっかけとなった。 |

“撃たなかった”のではなく、“撃てなかった”。

それは強さの欠如ではなく、「誰かを守りたい」という願いが、任務より先に来てしまった証です。

ここで重要なのは、神門が涙を流しながらも、決して言葉で説明しないという点。

自分の苦悩や言い訳を語ることなく、ただ沈黙の中に感情を預けていた。その“黙る強さ”が、涙の重みを際立たせています。

あの場面は、撃たれた四季以上に、撃てなかった神門の心が壊れていたのかもしれません。

だからこそ読者はその涙に、後悔でも敗北でもない、人としての選択の痛みを感じ取ったのではないでしょうか。

涙は、流すためのものではなく、「これ以上言えなかったこと」が溢れてしまった結果。

神門のそれは、まさにそんな“選ばなかった選択肢の残響”のように見えました。

6. 神門の最期は本当に“死”だったのか?──再登場説を追う

神門の“最期”とされる場面は、戦いの最中に描かれます。

ただしその描写は、読者が明確に“死”を確信するには、あまりにも多くの余白が残されていた。

銃声。倒れる姿。涙。仲間たちの反応──

けれど遺体の描写や死亡の確定的なナレーションは存在しません。演出はむしろ“引きのカメラ”で、視点を一気に遠ざける形で締めくくられます。

| 描写された最期 | 戦闘シーンの中で撃たれる姿が描かれるが、死亡を断定するセリフや描写は存在しない。 |

|---|---|

| 遺体描写 | 作中で明確な遺体の確認はされておらず、その後も回想や記録には現れていない。 |

| カメラ演出 | ラストは“引き”の構図で締めくくられ、視聴者の想像に委ねるような余韻が強調されていた。 |

| 再登場説の根拠 | 死亡を明言しない描写スタイル+四季との再会をにおわせる展開を残している。 |

| ファン考察の傾向 | 「再登場前の一時離脱」「四季と再び対話する伏線」など、復活の可能性を前向きに捉える声が多数。 |

ジャンプ作品における“死”の描き方として、あえて“描かないこと”が演出のひとつであるケースは少なくありません。

たとえば、他の作品でも「死んだはずのキャラ」が回想や別の章で突如復活し、物語を揺さぶるパターンが存在します。神門の最期も、「あのまま終わるには、まだ感情の整理がついていない」──そんな余韻を残していました。

また、別記事「神門の正体と現在」でも触れられているように、再登場の伏線と思われる点がいくつか存在します。

- 神門が流した涙と“撃てなかった”伏線が未回収

- 四季が彼の言葉を回想するシーンの多用

- 「あれが本当の別れだったのか?」というモノローグ演出

もし彼がこのまま退場してしまうのだとしたら、あの涙の意味も、友情の余白も、中途半端に投げ出されてしまう。

だからこそ、多くの読者が「神門はまだ戻ってくる」と信じているのだと思います。

最期の瞬間に沈黙を選んだ彼が、もし次に登場するとしたら──

それは“任務のため”ではなく、「人としての言葉をもう一度伝えるため」なのかもしれません。

7. 神門と四季が残した問い──『桃と鬼の対立』の先にあるもの

神門と四季の関係は、ただの「裏切りと失望」では終わりません。

むしろそれは、『桃源暗鬼』という作品の核心にあるテーマ──“桃太郎と鬼の対立構造”を揺るがす問いとして機能していたように感じます。

敵と味方。討伐対象と任務遂行者。鬼と桃太郎。

その構図に真っ向から対立するはずだった二人が、互いの人間性に触れ、友情を築いてしまった。

そこにあったのは、「種族」や「使命」を超えた、“感情の温度”でした。

| 桃と鬼の関係 | 古来より続く敵対構造。討伐対象とすることで桃太郎機関の正義は保たれてきた。 |

|---|---|

| 神門のスタンス | 桃太郎としての使命を持ちつつも、四季という“鬼”に心を許してしまった。 |

| 四季の視点 | 神門との友情を本物だと信じ、彼の行動に裏切られたと思いながらも、どこかで理解しようとしていた。 |

| 交差した問い | 「種族が違っても、人として分かり合えるのか?」──それが二人の関係に込められた最大の命題。 |

| 物語の象徴性 | 神門と四季のすれ違いは、“敵と味方”という軸では説明できない、人間関係のもろさと強さを象徴している。 |

もし神門が完全な敵であれば、あんなにも迷いは見せなかった。

もし四季が彼を信じていなければ、あんなにも傷つかなかった。

彼らの間にあったものは、“正しさ”よりも“共鳴”でした。

組織に与えられた立場ではなく、会話や時間を通して育った関係性。

そしてそれが壊れたからこそ、物語に名前のない痛みが残った。

この関係性に、「なぜ対立したのか?」という別記事でも示されているように、読者は単純な善悪の物語ではない“人間の曖昧さ”を見ていたのだと思います。

「本当に悪いのはどっちか?」

そんな答えの出ない問いを、神門と四季は最後まで投げかけ続けてくれた。

だからこそ、物語が続いていく中で、いつかまた──

言葉にできなかった気持ちの続きを、ふたりで語れる日が来るのを、私は待ちたいと思っています。

【画像はイメージです】

神門というキャラクターが問いかけたもの──一覧で振り返る

| 桃寺神門の正体 | 桃太郎機関の副隊長でありながら、鬼側と心を通わせた“二重構造”の存在 |

|---|---|

| 四季との関係 | 監視対象でありながら、趣味や会話を通して本物の友情を築いていた |

| 揺れる信念 | 任務に忠実であろうとしながらも、“撃てない瞬間”に人間らしさがにじんだ |

| 裏切りの真相 | 裏切ったのではなく、“最初から敵だったこと”を隠すしかなかった |

| 涙の理由 | 正義や任務ではなく、“友情を信じた自分”への迷いと選択の重さ |

| 最期の描写 | 明確な死亡表現がなく、静かに物語から退いた“余白ある退場” |

| 今後の可能性 | 再登場によって、桃と鬼の対立構造に“感情の決着”をもたらす鍵となるかもしれない |

まとめ:その涙が“嘘じゃなかった”と、信じたい

桃寺神門というキャラクターは、「裏切り者」という単純なラベルで語るにはあまりにも繊細で、矛盾を抱えた存在でした。

桃太郎としての使命。 鬼と築いた友情。 そして、自分自身の“信念”。

どれかを選べば、どれかを裏切る。

そんな綱渡りのような状況の中で、神門は最後まで“誰も撃たない”選択をしてしまった。

| 神門の信念 | 使命と友情、そのどちらも捨てられなかった不器用な優しさ |

|---|---|

| 「裏切り」の本質 | 最初から桃太郎側だったことによる、明かせなかった正体の悲劇 |

| 涙の理由 | “誰かの正しさ”ではなく、“自分の中の痛み”に向き合った証 |

| 最期の描写 | 死の確定がないまま、再登場の余地を残したラスト |

| 読後の余韻 | 「敵でも味方でもない、ただの人間同士としての関係性」は成立しうるのか──そんな問いを読者に残した |

きっと神門の涙は、ただの後悔じゃない。

“正しさ”ではなく、“感情”を選んだ人間だけが流せる涙だったんだと思う。

だから私は、あの涙を信じたい。

たとえ神門がどんな選択をしていたとしても──あの瞬間の気持ちだけは、嘘じゃなかったと。

再登場があるなら、それは物語の続きを超えた、“感情の続きを知る機会”になるはずだから。

— “しくじりと誇り”の交差点へ —

『桃源暗鬼』という物語の中にあるのは、ただのバトルや因縁じゃない。

譲れなかった信念、笑えなかった過去、そして、心の奥に沈んでいた“叫び”みたいなもの。

- 桃寺神門は、桃太郎機関の副隊長でありながら鬼と心を通わせた「二重構造」の人物

- 裏切りの本質は“欺き”ではなく、正体を明かせなかった悲劇的構造にある

- 涙は敗北でも後悔でもなく、「任務と友情の間で揺れた人間」の証として描かれた

- 最期のシーンでは死亡が明言されず、再登場を示唆する演出と余白が残されている

- 神門と四季の関係は、桃と鬼という対立構造に「人としての絆」という問いを突きつけた

- 彼の存在は、物語全体の感情線を揺るがす“象徴的キャラクター”として機能している

TVアニメ『桃源暗鬼』PV第三弾

コメント