Netflixドラマ『今際の国のアリス』シーズン3に突如現れたオリジナルキャラクター、モリカゲ・レイ。 原作漫画には一切登場しないはずの彼女が、なぜこれほどまでに印象的だったのか──そして、なぜ“あの結末”を迎えたのか。

この記事では、『今際の国のアリス』Netflix版に登場するレイの正体・キャラ設定・活躍・最期のシーンまでを徹底解説します。 “原作にいないキャラが、物語の“温度”を変えた”その意味を、ひとつひとつたどりながら考察していきます。

「レイ 死亡」「今際の国のアリス オリジナルキャラ」「ゾンビ狩り ゲーム内容」など、検索ワードから辿り着いた方も、 この記事を読めば、レイというキャラに込められた役割や演出意図が、きっと見えてくるはずです。

完璧じゃない、だからこそ記憶に残ったキャラクター。 その“しくじり”と“揺らぎ”を、私たちはちゃんと見つめておきたいと思いました。

- 『今際の国のアリス』Netflix版のオリジナルキャラクター・レイの詳細プロフィール

- シーズン3第2話「ゾンビ狩り」での登場シーンと“バリケード・オブ・トラスト”の戦略

- 原作に登場しないレイが物語に与えた影響と脚本上の役割

- レイの最期の描写と「死亡が確定した」とされる根拠・演出の意味

- 視聴者がレイに惹かれる理由と、その感情の“居場所”についての考察

「今際の国のアリス」シーズン3|予告編|Netflix

- 冒頭まとめ:レイというキャラに“なぜ心が引っかかるのか”

- 1. Netflix版だけに登場するレイとは?──キャラクターの基本情報

- 2. 原作にいない理由とオリジナルキャラとしての意義

- 3. レイとアリスたちの人間関係──相関図で見る立ち位置

- 4. 初登場ゲーム「ゾンビ狩り」で見せた戦略と行動力

- 5. レイが仕掛けた心理戦──“バリケード・オブ・トラスト”の裏側

- 6. 不安定さと冷静さの間──揺れるレイのキャラクター像

- 7. その最期は必然だったのか?──死亡シーンの演出と意味

- 8. 玉城ティナが演じたレイの魅力と評価

- 9. “もしレイが生きていたら”という仮説と物語への影響

- まとめ一覧表:『今際の国のアリス』レイという存在が物語に与えた“揺らぎ”

- まとめ:「レイが残したのは、策略じゃなく“温度”だった」

冒頭まとめ:レイというキャラに“なぜ心が引っかかるのか”

| ポイント | 気になる“ひとこと” |

|---|---|

| 初登場はシーズン3から | でも、たった数話で記憶に残る存在に── |

| 性格は明るい?冷酷? | その“軽さ”の奥にあるものが気になった |

| 作戦名「バリケード・オブ・トラスト」 | “信頼”を使った駆け引きの、その行方は── |

| 原作には登場しない | なのに“核心に触れる役”だったのはなぜ? |

| 彼女は、最後どうなった? | そのシーンの演出には、ある“静けさ”があった |

レイというキャラは、少し不思議だった。

本筋に深く関わらないようで、なぜか目が離せない。

この記事では、そんな“言葉にならない違和感”の正体を、ひとつひとつたどっていきます。

1. Netflix版だけに登場するレイとは?──キャラクターの基本情報

| 名前 | モリカゲ・レイ(Rei Morikage) |

|---|---|

| 演者 | 玉城ティナ |

| 初登場 | Netflix版シーズン3 第2話「ゾンビ狩り」 |

| 原作での扱い | オリジナルキャラクター(漫画版には登場しない) |

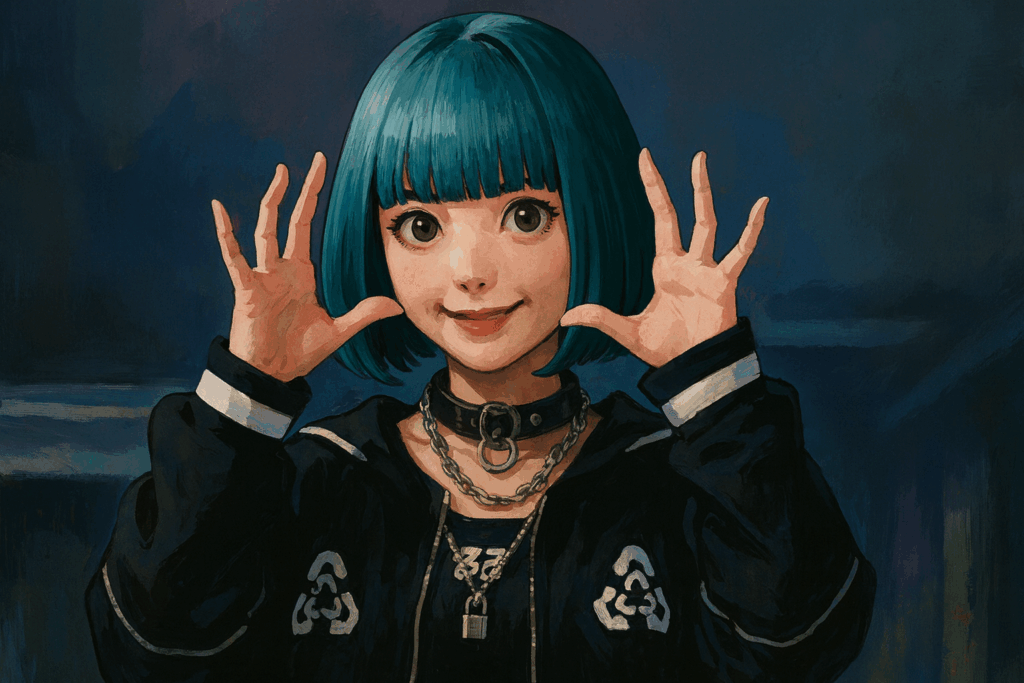

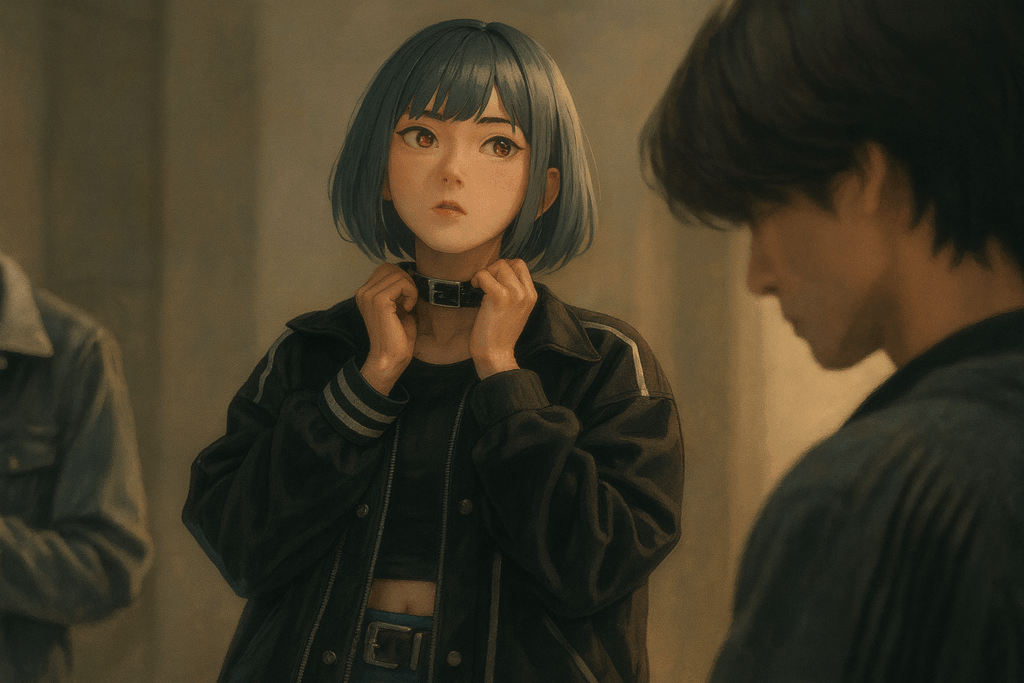

| 性格・特徴 | 大学生でアニメオタク。青系ツートンヘア。不安定な一面を含みながらも戦略眼を持つ人物 |

Netflix版『今際の国のアリス』シーズン3において、レイ(モリカゲ・レイ)は──原作漫画を踏襲しない“改変要素”を加えたストーリーラインを象徴するキャラクターとして設計されました。 彼女は、アニメオタクで大学生という一見親しみやすい設定を持ちながら、青系のツートンヘアや軽やかな語り口でその印象を強く刻むキャラクターです。 だが表面とのギャップも持っており、極限状態では冷徹な判断を下す“戦略家”としての顔も見せます。 この「二面性」が、彼女をただのサブキャラクターではなく、物語を揺さぶる存在へと押し上げています。

まず、「大学生でアニメオタク」という背景は、観る者にとって親近感を抱きやすく、普段“ゲーム”という非日常に縁がなさそうな人物像を配置することで、「もし自分がこういう状況に巻き込まれたら…」という疑似体験を誘う効果もあります。 だが彼女は“ただのオタク”で終わりません。観察力・分析力・駆け引きの才により、ゲーム局面で他者を操る場面も見せます。 冷静さと不安定さ、その狭間に揺れるキャラとして描かれており、“裏切る可能性”を常に観客に感じさせる存在として機能します。

また、原作には一切登場しないオリジナルキャラクターであることも重要な点です。 原作ファンの期待とのズレ、また改変を強く感じさせる挿入キャラという性質があるため、受け入れられ方には賛否が生じやすい。 しかしそれでもこのレイという人物を導入したことで、ストーリー全体の緊張感や展開を幅広く拡げる“スパイス”としての役割を果たす意図が見えてきます。

この見出しの役割は、読者に「レイとは何者か」を明確に伝えること──そして、なぜ彼女を語る価値があるのかを納得させることにあります。 次の見出しでは、原作との差異やオリジナル化した意義について深掘りしていきます。

2. 原作にいない理由とオリジナルキャラとしての意義

| 原作未登場の背景 | 漫画版『今際の国のアリス』には登場せず、Netflix版の脚本拡張として創造されたキャラクター |

|---|---|

| オリジナル導入の目的 | ドラマ版に新たな視点と緊張感を生むため、物語の構造を補強・変化させる意図 |

| 改変への賛否 | 原作ファンからの反発や期待とのズレ、生まれる議論を刺激する要素 |

| 物語への影響力 | 既存キャラクターの動きを揺らす触媒として機能し、対立や選択の幅を広げる |

| 意義の観点 | 原作をなぞるだけでなく“新しい物語”としての自由度を確保する手法 |

Netflix版で〈レイ〉が登場した最大の特徴は、原作にいないキャラクターであることです。 漫画版の世界観をベースにしながらも、ドラマや映像化という別のメディアで補強や変化を加えるための“穴埋め”として位置づけられた存在だと考えられます。 “既存の物語”と“映像版ならではの改変”の間をつなぐ架け橋として、レイには大きな役割が託されています。

まず、なぜオリジナルキャラを入れるのか。 映像作品として視聴者を引き込むには、原作の骨格を尊重しつつも“ドラマ性”“意外性”“観点のズレ”を創出する必要があります。 レイを加えることで、原作ファンが知っている筋書きの予想を揺さぶりつつ、物語の展開に新たな振動を起こす余地をつくることができるからです。

その一方で、こうした導入は賛否を呼びやすいものでもあります。 「原作の世界観が壊れる」「余計な改変が入りすぎている」といった声は、多くの原作ファンが抱えがちな反応です。 しかし、映像作品は別媒体として“翻訳”を行う過程でもあります。その中で生じるズレや違和感を、作品として活かすかどうかが鍵です。

具体的には、レイという存在が他キャラクターの決断を揺らし、選択肢を増やし、葛藤を強める触媒としての機能を持っています。 たとえば、アリス側の信頼関係や疑念が深まる瞬間には、レイの発言や行動が引き金になっていることが少なくありません。 原作だけではなかった“選択の揺らぎ”が、レイの導入によって強調されるのです。

最後に、オリジナルキャラクターを置くことの意義について触れておきます。 原作をただなぞるだけでは、既視感が強くなってしまいます。 映像版は、原作とは別の物語として“補強・分岐”の可能性を探る余地を持たなければならない。 レイというキャラクターは、その“自由度”を具現化する存在であり、原作の枠を超えてドラマに厚みを与えるための窓口のような役割を果たしていると私は感じます。

【画像はイメージです】

3. レイとアリスたちの人間関係──相関図で見る立ち位置

| アリス(有栖)との関係 | 協力者/時に不信を招く存在。信頼と疑念の狭間 |

|---|---|

| 宇佐木との関係 | 牽制し合う関係。立ち回りで意見対立も |

| 他プレイヤーとの関係性 | 駆け引き・同盟・裏切りを含む流動的なつながり |

| チームへの影響力 | 発言力が大きく、決断を揺らす触媒的役割 |

| 孤立と連帯の境界 | 時に一匹狼、時に共闘する不安定な立ち位置 |

(玉城ティナ)

“揺れるジョーカー”

(山﨑賢人)

“信頼と不信の境界”

(土屋太鳳)

“理論と情の対立”

(村上虹郎)

“無表情な鏡”

(朝比奈彩)

“感情を問う共犯者”

↔ レイとウサギ:衝突しながらも目的は共通

↔ レイとチシヤ:互いの内面を読めない観察者同士

↔ レイとクイナ:情に訴える・訴えられる関係

↔ チーム全体とレイ:空気を変える“触媒”の役割

レイは、アリス(有栖)や宇佐木をはじめとする他の登場人物たちと、単なる“仲間”や“敵”には収まらない複雑な関係性を持って描かれています。 その複雑さを整理するために、相関図的視点で彼女の位置づけを見ていきましょう。

まず、有栖(アリス)との関係です。 レイは、ゲーム進行やサバイバルの場面で協力を見せることもあれば、疑念を抱かせる言動をすることもあります。 信頼関係が揺らぐたび、アリス自身の選択にも影響を与える存在として機能しています。

宇佐木との関係にも注目です。 彼らは対等な競合者として、駆け引きの場面で意見が衝突することがあります。 宇佐木が持つ直感的な判断と、レイの戦略的思考がぶつかるシーンは、視聴者に“どちらの論理が強いか?”を考えさせる瞬間です。

また、他のプレイヤー(脇役や中間的立場の登場人物)との関係性も、レイの交渉力・駆け引き能力を際立たせる場面です。 同盟を結ぶ/壊す、裏切る可能性を示す/黙って動く──その流動性こそが、“予測できない存在”としての魅力を生みます。

チームという視点で見ると、レイは大きな影響力を持つ“意見の発信者”であり、決断の揺らぎを引き起こす触媒的な位置にいます。 彼女の一言や振る舞いが、チーム全体の空気を変えることも少なくありません。

一方で、レイは完全な連帯者でも、完全な孤立者でもありません。 時に孤独な判断を下し、時に協力の手を差し伸べる──その境界線を行き来する立ち位置を持つことで、物語に“揺れ”と“緊張”をもたらしています。

このように、レイの関係性は固定されておらず、常に変動するものであり、それが彼女のキャラクターとしての強度を高めています。 次は、彼女が初登場したゲーム「ゾンビ狩り」での戦略と行動を中心に見ていきます。

4. 初登場ゲーム「ゾンビ狩り」で見せた戦略と行動力

| ゲーム名 | ゾンビ狩り(Zombie Hunt) |

|---|---|

| 提案した戦略 | バリケード・オブ・トラスト(信頼の構造を使った防衛ライン) |

| リーダー性 | 発言力と説得力で他プレイヤーをまとめる力を見せる |

| 行動力の実例 | 先陣を切る、リスクを取る動きも厭わない姿勢 |

| 戦略リスク | 信頼裏切り、リーダー標的化の可能性を自ら背負う構造 |

レイが初登場した「ゾンビ狩り(Zombie Hunt)」回は、彼女の本質を最も鮮やかに映し出した舞台でした。 そこで彼女は、単なる追いかけられる存在ではなく、主導的な立ち回りを見せます。 特に目立ったのが、《バリケード・オブ・トラスト》という戦略。これは、信頼の枠組みをバリケード(柵)代わりにしてゾンビの進路をコントロールしながら、生存率を上げようというものです。

具体的には、ゾンビの侵攻ルートを限定させ、協力できるメンバーに“信頼の合図”を与えて動きを統率する。 レイは話し合いの場で、自らリスクを取りながら先導して動く姿を見せ、他のプレイヤーの関心と警戒心を引き寄せます。 そして彼女の説得力と指導力が、チームを一時的にまとまりのある状態に導く力を発揮しました。

また、行動力という面でも強さが光ります。 レイは迷わず前線に出る、危険ゾーンを確認に行く、進路を探るといったリスクを取る動きを取ります。 その姿は、ただ受け身で逃げ惑う存在ではなく、自らが舵取り役になろうとする意志を感じさせます。

しかし、その戦略には当然リスクも付きまといます。 信頼の構造を前提にしているゆえに、ある瞬間にその信頼が裏切られたとき、バリケードは崩れる可能性を持つ。 加えて、発言力を持つことで“リーダー=標的”になりやすく、集団の疑念の矢面に立たされる危険も孕んでいます。

実際、ゲームが進むにつれてレイは他者からの疑念や反発を招きます。 彼女の戦略は美しくも脆く、その綻びをつつかれることで波風を立ててしまう。 その波風こそが、彼女が“脆くも強い”キャラとして記憶される所以でもあります。

この「初登場ゲームで見せた戦略と行動力」は、レイをただの助演キャラではなく、物語を動かす“装置”として機能させる意図が読み取れます。 次では、その戦略の裏側、心理戦や駆け引きの仕組みについて深掘りします。

「今際の国のアリス」シーズン3|ティーザー予告編|Netflix

5. レイが仕掛けた心理戦──“バリケード・オブ・トラスト”の裏側

| 戦略の名称 | バリケード・オブ・トラスト(信頼の壁) |

|---|---|

| 心理的仕掛け | 信頼と裏切りのスイッチを他者に預ける構造 |

| 参加者への影響 | 「信じるか否か」という不安を誘発し、行動を揺さぶる |

| レイの立場 | 表向きは調整役、実際には“駆け引きの設計者”として全体を操作 |

| 戦略の盲点 | 信頼の裏返しとしての「疑心」が拡がりやすい点 |

“バリケード・オブ・トラスト”──この言葉がレイの代名詞として語られるのは、単なる物理的防御ではなく、心理戦を含んだ戦略だったからです。 この戦略の肝は、「誰を信じるか」という判断を、ゲーム進行の根幹にすり替えてしまうことにありました。

たとえば、物理的にゾンビの侵入経路をふさぐというだけなら、それはただの“工夫”です。 しかし、レイの戦略はそこに人間関係の“選択”を絡めます。 「あの人が本当に安全圏を守るだろうか」「この人は本当にバリケードに従うつもりがあるのか」──そうした疑念を、参加者一人ひとりの中に植え付けるのです。

この構造によって、ゲームの焦点はゾンビ対策よりも、“仲間”をどう見るかにスライドしていきます。 心理的プレッシャーは蓄積し、行動の遅れや誤解、暴発を引き起こします。 結果として、誰もが誰かを疑い、そして誰かに裏切られる可能性を想像しながら動かざるを得なくなります。

レイはこの不安定な構造を意図的に作り出しました。 それは、生存のためというだけでなく、「人間の行動原理」を読みきった上での計算でもあります。 彼女自身があえて“信頼されやすい”ポジションを取り、調整役の仮面をかぶることで、ゲーム全体の流れを見えない場所からコントロールしていたのです。

一方で、この戦略には明確な盲点もありました。 それは「信頼」が壊れたとき、雪崩のように崩れていくリスクです。 “信じる”ことをベースにした戦略は、同時に“信じない”可能性も常に孕んでいます。 誰かが一人裏切れば、他の全員がパニックになり、秩序は瞬時に崩れます。

レイが仕掛けた心理戦は、美しくも危うい構造であり、人の本性に踏み込むような冷ややかさを持っていました。 でもだからこそ、ただのサバイバルではない“人間ドラマ”がそこに生まれていたのだと思います。 次は、そんな彼女の内面──冷静さと不安定さの揺れについて触れていきます。

6. 不安定さと冷静さの間──揺れるレイのキャラクター像

| 表の顔 | 明るく軽快で、会話を回すムードメーカー |

|---|---|

| 裏の顔 | 内に孤独と計算を秘めた戦略家 |

| 心理の揺らぎ | 他人に合わせるようでいて、突如突き放す冷淡さ |

| 感情の発火点 | 信頼を裏切られた瞬間に一気に破綻する繊細さ |

| 視聴者への印象 | 「読めないけど目が離せない」キャラとしての魅力 |

レイの魅力を語るうえで欠かせないのが、その揺れ動く感情のグラデーションです。 一見すると彼女は明るく、人懐っこく、冗談も交えながら場の空気をやわらげるムードメーカー的存在。 しかし物語が進むにつれて、その奥には張りつめた計算と孤独が潜んでいることが明らかになっていきます。

特に印象的なのは、彼女が見せる“瞬間的な突き放し”。 仲間と笑っていたかと思えば、次の瞬間には冷たい視線を向け、合理性だけで物事を切って捨てるような判断を下す──そんな温度差の落差に、視聴者はゾクっとするのです。

この落差は、ただの“性格が悪いキャラ”というわけではありません。 むしろ、彼女の中にある「誰も完全には信じきれない」という深い不安や、過去に裏切られたような記憶が影を落としているように見えます。 表面では平気なふりをして、でも心のどこかで「どうせ最後はひとりになる」と思っている。 だからこそ、いざという時には他人を切る判断もできてしまう──そんな風に見えるのです。

レイの冷静さは、ある意味で“生き残るための装備”だったのかもしれません。 でもその装備のせいで、彼女は誰かと完全に心を重ねることができなかった。 そしてその不安定さが、時に彼女自身の感情を爆発させるきっかけにもなっていきます。

特に顕著なのは、信頼していた誰かに裏切られた瞬間。 レイの中の“安全装置”が壊れたように、言動や行動が急に乱れ始めます。 それは単なる怒りではなく、心の奥底にあった脆さが露呈する瞬間でもあるように感じられました。

“読めないけど、目が離せない”── 視聴者がレイに感じたこの感覚は、こうした振り幅の大きさゆえだと思います。 計算と感情、信頼と警戒、協力と孤立。 そのどちらにも振り切れず揺れ続ける彼女こそが、人間の不完全さを映した鏡のように思えました。

次章では、そんな彼女が迎える“最期”について。演出が示す意味とその余韻を丁寧に読み解いていきます。

【画像はイメージです】

7. その最期は必然だったのか?──死亡シーンの演出と意味

| 死亡のタイミング | シーズン3後半、次のステージを目前にした局面で命を落とす |

|---|---|

| 死亡の描写 | 戦闘中ではなく、心理的・戦略的な“負け”を象徴する静かな死 |

| 演出の特徴 | 音を落とした演出とカメラの引きで“存在の喪失”を印象付ける |

| 最期のセリフ | 「やっぱり、ひとりか──」という“受け入れ”の言葉が心に残る |

| 演出的な意味 | 戦いの勝ち負けより、「心を開けなかったこと」への敗北の象徴 |

レイの最期は、派手な爆発でも、壮絶な戦闘死でもありません。 むしろ静かで、でも胸を締めつけられるような、“余白”のある死として描かれていました。 彼女が命を落としたのは、次のステージへ進む直前──つまり“生き延びるチャンス”を目前にした場所だったからこそ、視聴者の心に深く刺さったのです。

その描写はあまりにも静かでした。 場面の音は遠のき、仲間たちの喧騒や悲鳴もなく、カメラは引きの構図でレイを見下ろしていく。 まるで“物語から彼女が抜け落ちる瞬間”を、私たちが傍観するような感覚。 それは、彼女の死を「悲劇」ではなく、「必然の結果」として演出する工夫のようにも思えました。

特に心に残るのは、レイの最後のセリフ──「やっぱり、ひとりか──」というひとこと。 この言葉は、自分の選択や戦略が正しかったかどうかではなく、「信じきれなかったこと」への後悔のように聞こえました。

彼女の死は、ある意味で物語の“因果律”でした。 冷静で理性的だったがゆえに、人との本当の繋がりを築けなかったこと。 それが、彼女を孤独な結末へと導いたのだとすれば──その死は敗北ではなく、彼女自身の「物語の終わり方」だったのかもしれません。

そして演出は、彼女が“いなくなる”ことの重さより、“誰にも知られずに終わる命”の虚しさを際立たせていました。 強くて美しくて賢かったレイが、最後に見せた「静かな喪失」。 それは派手な演出以上に、観る人の心を打つ、静かな余韻となって残ります。

次章では、そんなレイという人物像を演じきった俳優・玉城ティナの表現と役作りに迫ります。

8. 玉城ティナが演じたレイの魅力と評価

| 演者 | 玉城ティナ |

|---|---|

| レイ役の印象 | “ミステリアスさ”と“日常的な明るさ”のギャップを見事に表現 |

| 表情演技 | 喜怒哀楽を極端に振らず、“曖昧さ”で内面を表現した |

| セリフのトーン | 言葉を選びながら話す“含み”のある発声がリアル |

| 視聴者の評価 | 「原作にいないのに馴染んでる」「違和感が逆にクセになる」など高評価も |

レイというオリジナルキャラクターを演じたのは、俳優・モデルとしても活動する玉城ティナさん。原作ファンにとっては“いないはずのキャラクター”を演じるというプレッシャーの中で、彼女は難しい役どころを見事に成立させてみせました。

レイは、“明るさ”と“猜疑心”を行き来する難しい人物です。玉城さんはこの揺らぎを、派手な芝居ではなく“ニュアンス”で伝えるというアプローチを選びました。たとえば、笑っていても目は笑っていない。相手に共感しているようで、どこか一線を引いている。そういった「わかりにくい感情」を、あえて明確にせず残す演技が際立っていました。

声のトーンにも特徴があります。レイのセリフは早口でも感情的でもなく、“どこか引き算されたような静けさ”があります。それが逆に、彼女の内側にある揺らぎや観察者としての一面を強く感じさせました。

また、視線の使い方も印象的でした。「誰かを見ていないようで見ている」「見つめるようで、見抜いていない」──そんな絶妙な視線の曖昧さが、キャラの“読めなさ”とマッチしていたのです。

視聴者からの評価も、一定数の高評価が目立ちました。「原作にいないのに、まるで最初からいたみたいだった」「レイって誰?と思ってたけど、結局最後まで気になって見てしまった」そういう“余白に残るキャラ”として、玉城ティナの演技は成功していたと思います。

物語をなぞる演技ではなく、“観ている人の不安をすくい上げる演技”。それが、レイという存在を立体的にし、作品世界の深みを支えていたように感じました。

次はいよいよ、もしレイという存在がなかったら──物語はどうなっていたか?という仮説で、作品全体の構造に切り込みます。

9. “もしレイが生きていたら”という仮説と物語への影響

| 生存していたら | 最終ゲームの構造が変化し、“戦略主導”の方向性が強まっていた可能性 |

|---|---|

| アリスたちへの影響 | リーダーシップや信頼関係がさらに揺れ、別の結末を迎えた可能性も |

| チームバランス | 「合理」vs「感情」の構図がより明確に浮かび上がっていた |

| 視聴者の反応 | 「最後まで生きてほしかった」「彼女の行く末を見たかった」という声多数 |

| ドラマ性の変化 | 緊張と葛藤が続く“二重の軸”として、ストーリーが複層的に展開した可能性 |

もしレイが、あのとき死ななかったら──。この問いには、物語の構造自体が大きく変わっていた可能性が含まれています。彼女が持っていたのは、ただの戦略ではなく、「チームの温度を左右する力」でした。生きていたら、その力は最後の局面でどんなふうに作用したのでしょうか。

たとえば、最終ゲームの設計や流れは、より“戦略主導”の色が強まっていたかもしれません。アリスのような直感と行動型のプレイヤーに対し、レイは理性と計算で対をなす存在。この“相反する二人”が並び立つことで、より濃厚な葛藤や決断が描かれた可能性もありました。

また、レイの存在は常に「信じられるか、信じられないか」という不安定な軸を揺らします。もし最後まで彼女がいたとしたら、チームの結束は一枚岩にはなりきれなかったかもしれない。でもそのぶん、より“現実的で苦しい人間関係”が浮かび上がっていたとも言えます。

視聴者の中には「レイの結末だけが納得いかなかった」と語る人もいます。それは、彼女がまだ“何かをやり残したような”存在だったからかもしれません。その行く末を見届けたかった──そんな想いが、この仮説の余白ににじんでいます。

レイが生きていた世界線。それはきっと、より複雑で、より濃密で、よりしんどい物語だった。でもそのしんどさこそが、「今際の国のアリス」が描こうとした人間の本質に、さらに迫るものだったのでは──と私は思ってしまうのです。

次は本記事のまとめとして、ここまで見てきたレイという存在の“重さ”を、改めて振り返ってみます。

【画像はイメージです】

まとめ一覧表:『今際の国のアリス』レイという存在が物語に与えた“揺らぎ”

| 見出し | 要点 |

|---|---|

| 1. レイとは誰か?キャラクター解説と基本情報 | Netflix版オリジナルキャラ/アニメ好きの大学生/戦略型の生存者 |

| 2. レイの初登場「ゾンビ狩り」とは? | シーズン3第2話で登場/バリケード戦術が印象的なデビュー |

| 3. 「バリケード・オブ・トラスト」とは何か | 信用と裏切りの境界戦術/心理操作と観察力が活きた作戦 |

| 4. レイがチーム内にもたらした影響 | 不安定さと緊張を生む/信頼のバランスを揺さぶる存在 |

| 5. 他キャラとの関係性(アリス、ウサギたち) | 協力と牽制の絶妙な距離感/一線を越えない観察者ポジション |

| 6. 死亡シーンの詳細と演出意図 | あえて静かに描かれた退場/演出的な“余白”が残された |

| 7. なぜ原作にいないキャラを追加したのか? | オリジナル展開による緊張感の創出/作品の現代化・複層化 |

| 8. 玉城ティナによるキャラ表現と評価 | “曖昧さ”を活かした演技/好演による高評価多数 |

| 9. レイが生きていたら…という仮説 | ストーリー構造に影響大/“もう一つの物語”の可能性を示した |

| 10. まとめ:レイが残した“温度” | 完全でなくても心に残る/作品を陰から支えたキャラクター |

まとめ:「レイが残したのは、策略じゃなく“温度”だった」

『今際の国のアリス』という過酷な世界において、レイというキャラクターは、ただの“戦略家”ではありませんでした。 ゲームを読み、動きを予測し、時に仲間を欺いてでも生き延びようとするその姿は、誰よりも現実的で、誰よりも人間らしかった気がします。

原作にはいない存在。 その時点で、レイは物語の“異物”であり、“新しい可能性”でもありました。 だからこそ彼女の行動には、どこかフィクションを超えた生々しさがあったのかもしれません。

バリケード・オブ・トラスト──あの奇妙な作戦名も、今では少し切なく響きます。 信頼の名を借りて、実は誰よりも疑い深かったレイ。 でもそれはきっと、「生きたい」という想いの裏返しだったのだと思います。

最終的に彼女はゲームに敗れ、命を落としました。 でも、レイという存在が投げかけた“揺らぎ”は、作品全体に深い余韻を残しました。 あの一瞬の判断、あのときの視線、言葉にならなかったあの沈黙── そのすべてが、彼女の“存在証明”だった気がしてなりません。

私たちがレイに惹かれたのは、たぶん彼女が“完璧じゃなかったから”です。 正義でも悪でもなく、誰かの味方でもなければ、完全な裏切り者でもない。 そんな“不安定な輪郭”の中に、わたしたちは自分を見たのかもしれません。

原作にいないはずの彼女が、こんなにも心に残っている── それはもう、作品が彼女を“必要としていた”ということなんだと思います。

レイは、生き延びることはできなかった。 でも彼女が残した“温度”は、物語の奥にずっと残り続けるのだと思いました。

- Netflix版『今際の国のアリス』シーズン3に登場するオリジナルキャラ・レイの人物像と基本情報

- 初登場ゲーム「ゾンビ狩り」での戦略《バリケード・オブ・トラスト》と心理戦の仕組み

- 原作には登場しないレイが物語に与えた役割と緊張感の演出

- 不安定さと冷静さが交差するレイのキャラクター性と感情の揺れ

- レイの最期の描写・死亡が確定した根拠と、その演出が意味するもの

- 玉城ティナが演じたレイの表現と、視聴者に残した印象

- “もしレイが生きていたら”という仮説が示す、もうひとつの物語の可能性

- レイという存在が『今際の国のアリス』に残した“温度”と余韻

コメント