Netflixドラマ『今際の国のアリス』を観た人の多くが、最初に“気配が引っかかった”キャラがいたと思う。紫吹小織(シブキ)──白と黒のコントラストのような、静かで凛とした佇まい。そして、その正体に触れたとき、ただの“案内役”ではないと気づかされる。

水崎綾女が演じるこのキャラクターは、序盤でアリスたちと出会い、“今際の国”という異常な世界のルールを語る立場にいた。けれど、「死亡した?」という検索が多く寄せられるように、その後の彼女の選択は視聴者の心に深く刺さった。

本記事では、Netflix版『今際の国のアリス』に登場するシブキの最期や正体、さらには原作との違いまでを丁寧に解き明かしていく。

あの時、彼女がなぜ“あの選択”をしたのか──その背景を、ストーリーを追いながら見つめていこうと思う。

- Netflix版『今際の国のアリス』に登場するシブキ(紫吹小織)の正体と役割

- 水崎綾女が演じたシブキの死亡シーンや犠牲の意味を深掘り

- 原作漫画との違いとNetflix版特有の“人間味”ある演出の理由

- “かくれんぼ(ハートの7)”ゲームでの決断と物語への影響

- 現実世界での隕石事故との接点と今際の国の仕組みの核心

「今際の国のアリス」シーズン3|ティーザー予告編|Netflix

- 答えじゃなくて“気配”だけ──気になるシブキの断片たち

- 1. シブキ(紫吹小織)とは何者か──キャラ設定と役割の全体像

- 2. 演じたのは水崎綾女──俳優としての表現と人物解釈

- 3. “今際の国”で最初に出会う人物──アリスたちとの関係性【相関図あり】

- 4. ゲームの案内役としての役割──「♣3」序盤ゲームでの行動と意図

- 5. 「ハートの7(かくれんぼ)」での選択──命をかけたシーンの真相

- 6. シブキの死が意味するもの──“犠牲”の描写とその重さ

- 7. 現実世界での正体──隕石事故との接点とその真実

- 8. 原作漫画との違い──役割・性格・描かれ方の差異を比較

- 9. Netflix版シブキが与える印象──“人間味”を強調した描写の工夫

- あの一瞬のために──シブキが物語に残した“選択の足跡”

- “犠牲”じゃなく、“選択”だった──シブキが遺したものたち

答えじゃなくて“気配”だけ──気になるシブキの断片たち

| 最初の出会い | アリスたちが“今際の国”で初めて出会う、少し影のある女性 |

|---|---|

| 名前と演者 | 紫吹小織──演じるのは水崎綾女 |

| 案内役のようで | ただのルール解説係では終わらない、“もうひとつの顔”を持つ |

| かくれんぼ | あのゲームで、彼女が下した選択が物語を動かす |

| 死の意味 | ただの“犠牲”じゃない。アリスの中に何を残したのか… |

1. シブキ(紫吹小織)とは何者か──キャラ設定と役割の全体像

『今際の国のアリス』という物語の扉を開けたとき、最初に差し出された“案内役”がシブキ(紫吹小織)だった。 彼女はただの脇役ではない。アリスたちにルールを教えた最初の滞在者──それは、いわばこの“異世界の倫理”そのものを象徴していた。 穏やかな表情、白いジャケット、落ち着いた口調。だけど、どこか“すべてを知っている目”をしていた。 その正体は、観る者の予想を、少しずつ裏切っていく。

| キャラクター名 | 紫吹 小織(しぶき さおり / Saori Shibuki) |

|---|---|

| 演者 | 水崎綾女(みずさき あやめ) |

| 登場作品 | Netflixドラマ版『今際の国のアリス』シーズン1 |

| 登場シーン | アリス・カルベ・チョータが“今際の国”に来た直後、最初に出会う滞在者 |

| 役割 | “この世界のルール”を伝える案内役/序盤ゲーム「♣3」での同行者 |

| 性格・人物像 | 温和・理知的に見えるが、過去にトラウマやコンプレックスを抱えている |

| 外見の特徴 | 白いジャケットに黒スカート、高めのヒール、長い髪。常に手にはハンドバッグ |

シブキが登場するのは、アリスたちが“今際の国”に飛ばされた直後。 荒廃した東京のような街をさまよう彼らが、最初に遭遇する「この世界の住人」だった。 彼女は“ゲーム”という名の死のルールを静かに語る──まるで、感情を手放すように。

言葉にすると「ルール説明役」だが、彼女の持つ空気はそれ以上だった。 どこか“すでに諦めた人”のようでもあり、“何かを背負っている人”のようでもあった。

Netflix版では、白い衣装が際立っていた。 それは「中立性」や「情報を知る側の余裕」の象徴でもあるけれど、 わたしには「真っ白な絶望」に見えた。

そして、彼女は物語にとって“案内役”であると同時に、 ある種の“スイッチ”でもあった。 彼女が語ることで、アリスたちも、そして観る者も「この世界には帰れない」という事実に気づかされる。

このとき、彼女は“死の文化”をプレゼンするように喋っている。 「怖いから逃げる」ではなく、「知ったから従う」。 それを選ばせる声のトーンだった。

でも、それが“全てを知ったうえでの冷静さ”ではないことが、 のちの“かくれんぼ”ゲームで明らかになる。 彼女はずっと“演じて”いた。 案内人としてのシブキと、自分の恐怖に揺れるシブキ──その間で、揺れていた。

つまり、シブキは最初から最後まで「この物語のルールと感情の境界」を歩く存在だった。

“彼女が語ったのはルールだけじゃなかった。諦めと希望、その中間の温度だった気がする。”

Netflix版のキャスティングに水崎綾女を起用したのは、 その“落ち着いた外面と、爆発寸前の内面”を両立させられるからだと思う。

観る者は、最初は彼女を“信じる”。 でも、物語が進むと「信じたかっただけだった」と気づく。 そうやって、“安心”が一つずつ剥がされていく。

シブキの存在がなければ、アリスたちは“今際の国”に順応できなかった。 でも同時に、彼女の存在は「この世界が優しくないこと」の証明にもなっていた。

だからこそ、彼女の最期があんなにも重く、痛く、でも美しかったのかもしれない。

2. 演じたのは水崎綾女──俳優としての表現と人物解釈

「きれいな人だな」と思った。 でも、それだけじゃなかった。 水崎綾女が演じたシブキは、ただ“美しいだけの案内役”ではなく、 「感情を殺す演技」で観る者の心をざわつかせた存在だった。

| 演者名 | 水崎綾女(あやめ みずさき) |

|---|---|

| 出演作品 | Netflixドラマ『今際の国のアリス』シーズン1 |

| キャラクター | 紫吹小織(シブキ) |

| 演技の特徴 | 静かな語り口と微細な表情変化で“恐怖を抑え込む人間”を演じた |

| 役に対するアプローチ | 表情・仕草で“トラウマを抱えた強がり”を表現/台詞に頼らず内面をにじませた |

| 演技の評価 | 「心の奥に何かを抱えている感じが伝わる」「目だけで語っていた」と高評価 |

水崎綾女という俳優の魅力は、“言葉を使わない感情表現”にあると思う。 今回のシブキ役では特にその力が発揮されていた。

物語序盤、アリスたちに淡々と“ゲームのルール”を説明するシーン。 台詞は機械的なほど整っていたけれど、その背中や肩の角度、 そしてほんの一瞬目を伏せるしぐさに、「何かを隠している人間の呼吸」があった。

わたしはあの姿に、「誰かを騙すための演技」じゃなく、 「自分自身をごまかすための演技」を見た。

あの静かすぎる声も、あえて“感情を置いてきた人”としての演技に感じた。 それはまるで、

「泣いたら崩れるから、喋るしかなかった」

──そんな感情の逃げ場のなさを抱えた人の声だった。

水崎綾女はモデル出身ということもあり、 スタイルやビジュアル面での注目が集まりがちだけど、 この作品では「内側に火を抱えてるのに、表に出さない女」を見事に演じていた。

特に印象的だったのは、“かくれんぼ”ゲーム直前の演技。 セリフがない時間が続くなか、目線だけで「覚悟」を伝える場面があった。

何も言わない。 でも、「私はここで死ぬ」と決めた人の顔だった。

たぶん、言葉がなくても“感情が漏れる”瞬間ってある。 水崎綾女の演技は、そういう「漏れ」を見せる女優だった。

そして、彼女の演技によって、 “案内役”という無機質になりがちな役が、 “誰かを信じたくて裏切ったことのある人間”として輪郭を持った。

原作では比較的クールな印象のシブキだけど、 ドラマ版では、もっと“ほころび”のあるキャラクターに仕上がっている。 それは間違いなく、水崎綾女の“演じすぎない演技”によるものだった。

そして何より、彼女は“記憶に残る”役者だった。

他のキャラが次々にゲームに巻き込まれていく中で、 シブキの表情だけは、なぜか頭から離れなかった。

それはたぶん、「あの目が、何も言わなかったから」だと思う。

伝えようとしない感情ほど、 観ている側は「読み取りたくなる」。

その“余白”を演じられる俳優って、 実はとても少ない。

「この人、本当は誰かを恨んでるのに、それすら我慢してる」──そんな顔だった

シブキは、誰よりも“この世界のこと”を知っていた。 そして、水崎綾女は“知ってるけど黙ってる人間”の演技をしていた。

その沈黙が、この物語に“信頼と不安”を同時に落とし込んでいたように思う。

だから、彼女の演技は美しかった。 でもそれ以上に、「怖いほど静かだった」。

それが、観る者の心にずっと残る。

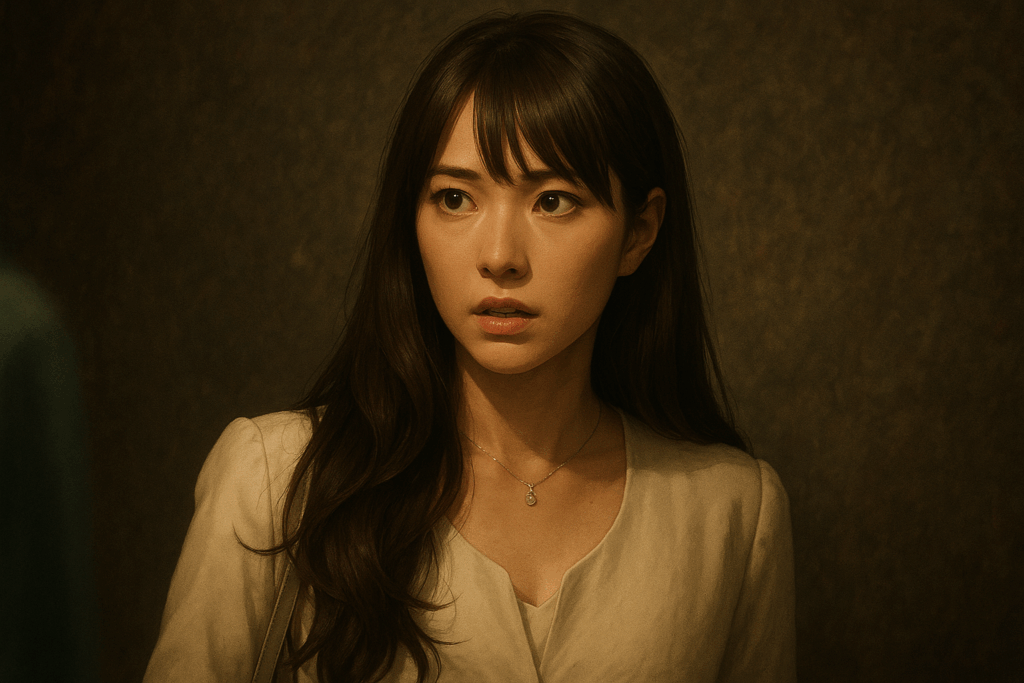

【画像はイメージです】

3. “今際の国”で最初に出会う人物──アリスたちとの関係性【相関図あり】

「ここはどこ?」──そんな疑問が浮かぶ前に、“誰と出会うか”が物語の空気を決める。 『今際の国のアリス』で、その最初の“温度”を作ったのがシブキ(紫吹小織)だった。

アリス(有栖良平)たち3人が、東京のようで東京でない“今際の国”に突如として放り込まれ、 言葉も秩序もわからないなか、彼らの前に現れたのが彼女。 出会いの瞬間から、「何かを知っている人間」の匂いがした。

でもその“知っている感じ”が、彼女を信用できるとも限らない── そういう、複雑な関係性がここから始まる。

| 関係性のスタート | “今際の国”到着直後、シブキが最初にアリスたち3人と接触 |

|---|---|

| 登場人物 | アリス(有栖良平)、カルベ(苅部大吉)、チョータ(勢川張太)+シブキ |

| シブキの役割 | この世界のルール説明者/初ゲームへの誘導者 |

| 信頼と疑念の間 | アリスたちは彼女を信じる一方、どこか“裏があるのでは”と疑い始める |

| 物語への影響 | 彼女の言動がアリスの「生き方の視点」に影響を与え、以後の行動に変化をもたらす |

(水崎綾女)

ルールを語る案内人

(山﨑賢人)

→ 信頼と葛藤が生まれる

(町田啓太)

→ リーダー格として対峙

(森永悠希)

→ 好意・依存の揺れ

↔ カルベとシブキ:警戒と対立の距離感

↔ チョータとシブキ:感情的な依存の兆し

↔ 3人とシブキ:支配されるのではなく“試される”関係性

アリス、カルベ、チョータ── この3人は、“無知で無力な部外者”として今際の国に迷い込んだ。

そこへ突然現れた、 「ルールを知っている人」。

シブキは彼らにとって、“唯一の答えを持つ存在”だった。 でもその一方で、あまりにも淡々と語られる“デスゲームの仕組み”に、 3人は少しずつ不信感を募らせていく。

とくに、カルベは彼女に対して早い段階で「何か隠してる」と警戒し、 チョータは好意とも依存ともとれるような揺らぎを見せ、 アリスは「とりあえず従うしかない」と腹をくくる── その心理の“ズレ”が関係性を面白くしていた。

ここで大事なのは、シブキが“優しく説明する”ことで、 観る側も一瞬「安心してしまう」点だ。

だけど、彼女の言動の裏には、

「私はもう何人も見送ってきた」

そんな“死者側の視点”が垣間見える。

つまり彼女は、アリスたちと“同じ立場”ではなかった。 少し先に絶望して、少し前に選択を終えていた人だった。

だからこそ、アリスたちに“同調”するわけでも“支配”するわけでもなく、 ただ“誘導”するような立ち位置を取っていた。

その微妙な距離感が、彼らの関係性を“信頼”と“猜疑心”の間で揺らし続けた。

特に印象的だったのは、アリスとの対話シーン。

アリスが「元の世界に帰りたい」と感情をぶつけたとき、 シブキは静かに目を伏せて、こう言った。

「私も、最初はそう思ってた」

その言葉の中に、すでに“諦めた人”の匂いがあった。

でもその諦めが、どこか優しくも見えたのは── きっと彼女が、“希望が壊れる瞬間”をすでに経験していたからだ。

そのあとに続くゲームで、彼女はアリスたちとともに命を懸ける決断をする。 つまり彼女は、“他人の命に加担する側”から、“一緒に生きようとする側”に変わっていった。

この転換点が、関係性の中でもっとも重要だった。

「最初に出会った人」が、最初の“裏切り”でもあり、最初の“救い”でもあった── この感覚が、アリスたちのその後の人間関係の“物差し”になっていく。

だから、シブキとの出会いは単なる“物語の始まり”ではない。

それは、「信じるってどういうこと?」を問うはじまりだったと思う。

ちなみに、相関図で見ると、シブキは“今際の国”のキャラの中でも もっとも「物語の中間地点に立つ」ポジションにいる。

味方でも敵でもない、導きでも罠でもない。 その“不確かさ”が、この世界の不条理と重なっていた。

アリスは、後に出会う数々の人物と心を通わせていくけれど── 「最初に心を揺さぶられたのは、やっぱりシブキだった」と思う。

彼女の言葉より、彼女の“迷い”が、いちばん印象に残ってる。

そんな関係性こそ、今際の国の入口にふさわしかった。

4. ゲームの案内役としての役割──「♣3」序盤ゲームでの行動と意図

「説明する人」って、安心できる。 でも、“死のルール”を説明されたとき、人は果たして冷静でいられるのか。 Netflix版『今際の国のアリス』の序盤、♣(クラブ)の3のゲームでその問いが突きつけられる。 シブキはそこで、“説明する女”として現れた── けれど、それだけじゃ終わらなかった。

| 登場ゲーム | クラブの3(♣3)序盤のゲーム「ドア選択型・部屋脱出ゲーム」 |

|---|---|

| 参加メンバー | アリス、カルベ、チョータ、シブキの4名 |

| シブキの立場 | 他の参加者より“この世界の仕組み”に詳しく、案内役的な立場を担う |

| 主な役割 | ゲームの進行方法を説明/パニックになるアリスたちを落ち着かせる |

| 行動の意図 | 協力して脱出を目指すように見せつつ、“生存本能”もちらつかせる描写あり |

シブキが初めて「ゲームの中の人」として本格的に動いたのが、 この“クラブの3”の部屋脱出ゲームだった。

彼女は冷静にドアの選択肢を示し、 「時間内に脱出しなければ死ぬ」と明言する。

アリスたちは、まだこの世界の“ゲーム”という概念に追いつけていない。 だけど、シブキは最初から「この世界ではそれが常識」だと言わんばかりの振る舞いを見せる。

この時点で、彼女は明確に“案内役”として機能していた。

でも、観ている側はこう思う。

「この人、本当に“仲間”なのか?」

そう感じさせたのは、彼女の口調の冷静さだけではなく、 ときおり見せる“感情の引き算”のような態度だった。

たとえば、誰かが取り乱しても共感しない。 淡々と状況だけを説明し、判断を促す。

その言動は“優しさ”の仮面をかぶった“切り捨て”にすら見えた。

でも、あとになってわかる。

それは彼女が、「何人もの死を見送ってきた人」だったからだ。

彼女にとってこの“クラブの3”のようなゲームは、 「誰かが死ぬかもしれない」ではなく、 「誰かは確実に死ぬかもしれない」現実だった。

だから、彼女は感情より合理を優先した。

ここに、シブキというキャラの根幹がある。

彼女は最初から冷酷だったわけではない。 ただ、“何度も絶望した人間”だった。

そして、彼女がこのゲームで案内役を務めながらも、 誰よりも警戒していたのは──他でもない、自分自身だったのかもしれない。

“もう誰かを信じていいのか” “本当に、この人たちと協力していいのか” ──その迷いが、彼女の表情の“間”に現れていた。

このゲームで、アリスたちは“誰かと協力すること”の意味を知り、 シブキは“誰かに頼ってもいいのか”という問いに再び向き合う。

その微細な交差が、この“序盤ゲーム”にしてはあまりにも重かった。

シブキの案内は、形式的には「情報提供」でしかなかったかもしれない。

でも、彼女がいたからこそ、 アリスたちは「ただの死の迷路」だったこのゲームに“意味”を見出せた。

“勝つ”ことと、“生きる”ことの違い── 彼らはそこで、初めてその感覚を学ぶ。

「彼女の冷静さは、最初の“死に対する覚悟”だった」

案内役って、ただ地図を見せる人じゃない。 その道を、自分も一度は通った人だ。

シブキはこのゲームで、何よりも“経験者の孤独”を体現していたように思う。

「知ってるけど言わない」 「助けたいけど、期待しない」 そんな複雑なスタンスが、静かに、でも確かに伝わってきた。

だから、彼女の“案内”は、単なるガイドじゃなかった。

それは、“この世界の生き残り方”を、生身の人間として教えるものだった。

「今際の国のアリス」シーズン3|予告編|Netflix

5. 「ハートの7(かくれんぼ)」での選択──命をかけたシーンの真相

「逃げる」でも「戦う」でもない、“隠れる”という選択。 それは、誰よりも“怖がっている人”が一番得意な行動かもしれない。 Netflix版『今際の国のアリス』における“ハートの7”、通称「かくれんぼ」は、 そうした“見えない心”をあぶり出すようなゲームだった。

そしてそこで、シブキが選んだのは──「誰かの命を守るために、自分の居場所を明かす」という行為だった。

| ゲーム名 | ハートの7「かくれんぼ」 |

|---|---|

| 参加メンバー | アリス、カルベ、チョータ、シブキ |

| ゲーム内容 | プレイヤーの中に1人“鬼”がいる。鬼が全員を見つければ勝ち。逃げ切れば他の3人の勝ち。 |

| シブキの行動 | 鬼役となったアリスを救うため、自らの居場所を明かして囮になる |

| 結果 | カルベと共に命を落とす/アリスとチョータを救う犠牲となる |

「かくれんぼ」── それは子どもの遊びのはずだった。

でもこの“ハートのゲーム”では、そのルールが反転していた。 「見つけられた者が死ぬ」のではなく、「鬼が誰も見つけられなければ死ぬ」。 つまり、“誰かを見つける”という行為が、 誰かを殺すこととイコールになっていた。

そのとき、鬼に選ばれてしまったのがアリスだった。

自分が動けば、友人が死ぬ。 自分が動かなければ、自分が死ぬ。

そんな“二択”の中で、アリスが動けずにいるとき── シブキが静かに、そのバランスを崩しにきた。

彼女は、アリスの隠れる場所をそっと覗き込み、 こうつぶやいた。

「このままだと、誰も助からない」

そして、自らの“かくれていた場所”を、アリスに明かす。

この瞬間、彼女は“見つかる側”に自分を差し出した。

それは、“死ににいく”という選択だった。

でも、誰かの代わりに死ぬというよりも、 「誰かが生きるチャンスを選びにいく」ような行動だった。

このとき、彼女の目には、涙も怒りもなかった。 あったのは、ただ一つ──“納得”だった。

たぶん、彼女はここでようやく「信じられた」のかもしれない。

この世界がどうであれ、 “誰かのために動ける人間”が、まだ目の前にいたこと。

そして自分自身も、“その誰かを守る人”になれること。

それまでのシブキは、どこか冷めていた。 「この世界では、感情なんて足枷にしかならない」と知っていたから。

でもこの瞬間だけは、 “生きる理由”ではなく、“死ぬ意味”を見つけていたように見えた。

彼女の選択によって、アリスは救われた。 そして彼女は、カルベと共に命を落とす。

このときの死は、ただの“人数調整”ではなかった。 物語における“初めての覚悟”だった。

それまでのゲームでは、「知らない誰かが死ぬ」だけだった。 でもこのゲームでは、「知っている人が、あなたのために死ぬ」だった。

この差が、作品全体の“人間関係の重さ”を一気に引き上げた。

そしてその中心にいたのが、シブキだった。

「たぶん、死にたかったんじゃない。死ぬ理由がほしかっただけ」

彼女の最期の微笑みが、それを語っていた気がする。

“案内役”として始まり、“犠牲者”として終わる── その軌道は、一見するとただの“消費されるキャラ”かもしれない。

でも、違った。

彼女はこのゲームで、 「誰かのために死ぬことは、誰かを生かすことになる」 ──そんな当たり前の事実を、言葉ではなく“行動”で示した。

だからこそ、アリスの表情が変わった。 以降の彼の選択が変わった。

それは、シブキが残した“温度”だった。

6. シブキの死が意味するもの──“犠牲”の描写とその重さ

物語の中で誰かが死ぬとき、それが“ただの演出”なのか、“記憶に残る死”なのか── その差は、“誰のために死んだか”という一点にあるのかもしれない。

シブキ(紫吹小織)の死は、Netflix版『今際の国のアリス』の中でも、 とても静かで、でも異様に重たい“犠牲”だった。

観ているこちらまで、声を出せなくなるような、そんな場面だった。

| 死亡シーン | 「ハートの7(かくれんぼ)」にて、アリスを救うために囮となり犠牲に |

|---|---|

| 描写の特徴 | 音楽や演出を抑え、感情より“静けさ”で死を描く/カット数も最小限 |

| 物語上の位置づけ | アリスたちの“命の重さ”の認識が変わる転機となる出来事 |

| 象徴的な意味 | 生き残るための犠牲ではなく、“誰かを生かすための死”という選択 |

| 後の影響 | アリスの価値観を変えるきっかけ/「他人の命」を背負う自覚の始まり |

彼女の死に、台詞はほとんどなかった。 ただ、逃げるのをやめて、歩み出す背中。 見つかるように、あえて姿を見せる動き。

その一歩一歩が、“私は死んでいい”ではなく、 「あなたは、生きて」だった気がする。

感情を露骨に見せないその演出が、 逆に“感情が溢れてる人”の死に見えた。

たぶん、彼女は“自分の命”を天秤にかけて、 何度も何度も、“誰かの命”を優先できなかった過去がある。

でも、この瞬間だけは、初めてそれができた。

「最後だけは、後悔のない選択をしたい」──そういう顔だった。

物語的には、“死亡フラグ”とも言えるような展開だったかもしれない。 でも、彼女の死は、単なる脚本の都合で“退場させられた”のではなかった。

ちゃんと、彼女の選択だった。 そして、彼女の贖罪だった。

彼女は“案内役”として登場し、“犠牲者”として終わった。 その軌道は、まるで「見送ることに慣れてしまった人間が、 最後にようやく“見送られる側”になる」という物語のようだった。

その視点で見ると、シブキの死は、“孤独の終わり”でもあった。

そして重要なのは、アリスがこの死をどう受け止めたか──ということ。

それまでの彼は、“ゲームに勝つ”ことばかりを考えていた。 でも、シブキの死をきっかけに、 “誰かが死なないために、自分がどうあるべきか”を考えるようになる。

つまり、シブキの死は“アリスの成長イベント”であると同時に、 視聴者にとっての「この物語の本当のテーマって何だろう?」を考えさせる“導火線”だった。

それは、“命の価値”ではなく、“命の渡し方”の話だったのかもしれない。

彼女が静かに差し出した命は、“誰かの人生の再起動ボタン”になった。

そしてそれは、物語の“起点”ではなく、“支点”だった。

物語がグラッと傾いたとき、 その重心を静かに支えていたのが、シブキの死だったように思う。

だからこそ、彼女の死は“きれい”ではなかった。 でも、“ちゃんと誰かの心を動かした”。

それは、エンタメにおける“最も重たい死”の描かれ方だった。

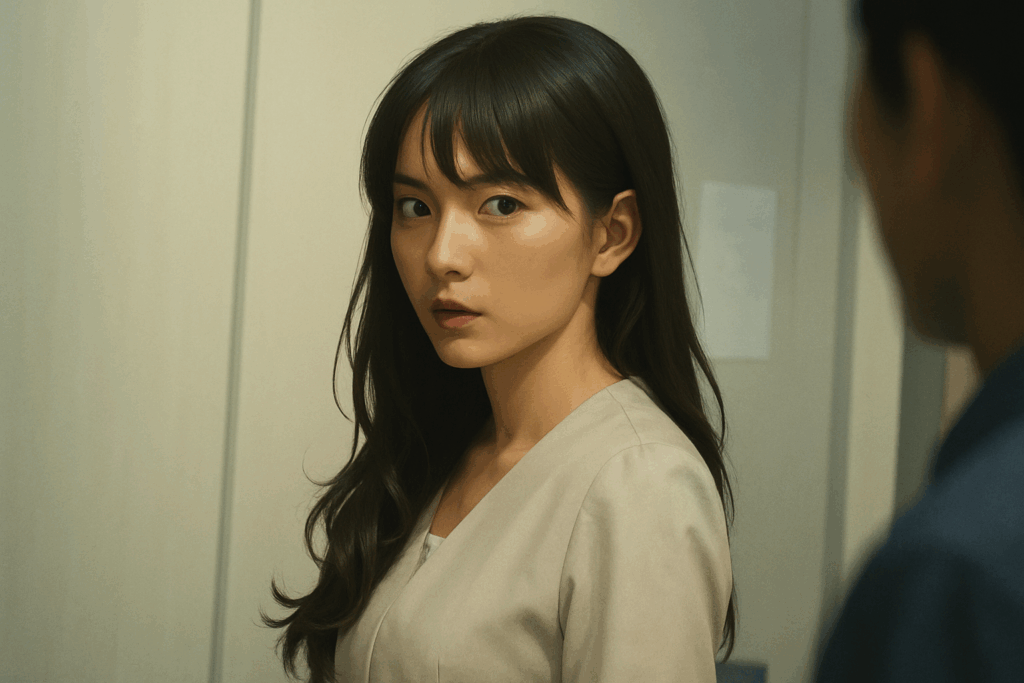

【画像はイメージです】

7. 現実世界での正体──隕石事故との接点とその真実

“今際の国”という名の牢獄の外側に、実は“隕石”という裂け目があった。 シブキ(紫吹小織)の正体には、“事故”と“臨死体験”という現実の影が深く横たわる。 物語と現実が交わる、その交点を丁寧に見ていこう。

| 現実での運命 | 隕石落下事故により死亡していたことが明らかに |

|---|---|

| 原作設定 | カルベ同様、現実世界で隕石事故で命を落とす人物に分類される |

| 物語とのリンク | “今際の国”は渋谷に落ちた隕石災害で生死境を彷徨った人々の世界という設定が示唆される |

| 臨死体験との関係性 | 隕石事故で心肺停止した者たちが見た臨死的世界が“今際の国”という解釈が作品世界観に深く関わる |

| シブキの正体像 | 現世では事故死、異界では案内者/犠牲者という二重性を帯びた存在 |

まず押さえておきたいのは、ウィキペディアなどで記されている設定: シブキ(紫吹小織)は、現実世界で隕石落下事故により命を落としていたという設定が公式なキャラクター紹介に含まれている点だ。つまり、彼女はゲーム空間だけの存在ではなく、“事故被害者”としての物語的バックボーンを持っている。

この設定を通して、作品は「現実」と「今際の国」の境界を揺さぶる。 “ただの仮想空間”ではない、“死と再生のあわい”── そういう領域として“今際の国”が存在しているように感じられる。

実際、Netflix版のシーズン3予告や報道からも、以下のような構図が明かされている。

- アリスたちは、渋谷で起きた隕石落下事故により、心肺停止状態となった生存者であったという設定が示唆されている

- その事故の最中、意識が“今際の国”と交錯していたという描写が、物語の核心に関わる伏線として機能している。

- Netflix公式発表によれば、今際の国でクリアできなかった者は“死者の世界”に行くという言及もある。

このような設定を踏まえると、シブキが“案内者”であり“犠牲者”でもある点は、必然的に物語との整合性を持つ。

彼女は、現実では隕石事故により命を失った一人。 しかし、“事故後の意識”が“今際の国”という空間をつくるとすれば── 彼女はその空間の“きっかけの一人”とも捉えられる。

この構図の中で、シブキの存在は以下の三層構造を持つようになる:

- 事故被害者としての“現実”の存在

- 今際の国での案内者・犠牲者という“物語上の役割”

- 意識と記憶のあいだで葛藤する“象徴的存在”

簡単に言えば、彼女は“死から導く者”であり、“死とともに在る者”でもある。

この重なりがあるからこそ、彼女のセリフや表情に漂う「遺されたものへの責任」が、異様なリアルさを帯びる。

また、原作漫画でも類似の構図が語られている。 原作『今際の国のアリス』では、隕石が東京に落下したという描写があり、 “今際の国”を「臨死体験で見た世界」のように語る解釈も読者の間で広まっている。漫画版の終盤では、「花火」の正体が東京に落下した隕石であると示され、 “夢か現実か”という曖昧さを残したままストーリーが閉じられている。

このように、原作・ドラマともに“隕石事故と今際の国のリンク”は作品世界観の根幹にある。

さて、シブキというキャラクターをこの視点で見ると、“案内者として知る”という振る舞いが、 単なる説明役ではなく、“事故によって既に死んでいる者が導く”という設定と共鳴する。

彼女が“ゲームのルール”を知っているのは、事故前後の記憶断片を通じて、 この世界の構造を“痛感していた”からだろう。

そして、“犠牲となる選択”をする彼女の姿は、 「最初から死んでいた者が、最期に生きている者を守るために動く」という逆説的な美しさを孕む。

このように、現実世界での事故死という“実体”がシブキというキャラに、 ただの虚構でない“重み”を与えていた。

“彼女は案内者じゃない。死から帰ってきた者が、まだここにいる私たちに向けて手を差し伸べていたように見えた。”

だから、シブキの正体をただ「死亡した案内役」として片づけてしまうと、 この物語の核心の一角を見落とすことになる。

彼女は、事故を経た存在として、“現実”と“異界”の橋渡し役であり、 物語と観る者との間の思考の“境界線”を曖昧にする存在でもあった。

この見方を持つと、シーズン3で語られる“隕石事故→心肺停止→今際の国”という構図の奥行きが、 より重く、切実に胸に迫ってくるようになる。

8. 原作漫画との違い──役割・性格・描かれ方の差異を比較

同じ名前を冠していても、原作とドラマでは“色”が変わる。 シブキ(紫吹小織)は、原作とNetflix版でどう描かれ、どこが違うのか。違いを読むことで、 「なぜドラマはこの表現を選んだのか」が透けて見えてくる。

| 比較対象 | 原作漫画版 | Netflixドラマ版 |

|---|---|---|

| 登場のタイミング・頻度 | 序盤に登場しつつも、物語の進行に応じて回想や断片的な登場もある | シーズン1での序盤中心、描写が強調され、役割も前面に出される |

| 性格描写・内面 | 比較的クール・理知的。感情の揺らぎは間接的に描かれる | 感情の揺れ・背負いを強調。トラウマや迷いが表情や台詞に現れやすい |

| 役割・機能 | ルール説明者・案内役・犠牲者という構図は維持 | 案内役の強調と“信頼”構造の掘り下げ、犠牲描写の演出強化 |

| 死の描写 | 比較的淡々と、犠牲としての死が象徴的に扱われる | 静かな演出で、感情の余白を残す死の描写が強調される |

| 動機・背景の補足 | 背景や事故とのリンクは読者の解釈にゆだねられる部分が大きい | 隕石事故や意識世界とのリンクが明示的に示される可能性あり |

| 影響・余波 | アリスらの選択に“後押し要因”として静かに効く | アリスたちの内面変化を引き起こすきっかけとして明確に描かれる |

まず、登場のタイミングとその“重み”が違う。原作では、シブキは確かに序盤で登場し、物語の導入に関わる役割を持つが、読者の視点がアリスを中心に動くため、彼女自体が主役級の存在感を放つことは少ない。 しかし、Netflixドラマ版では、映像という性質ゆえに“見せたいもの”が増える。それがシブキの持つ謎めいた魅力だ。

原作ではクールな理知性のキャラが際立っている。 感情が揺れる場面もあるが、作者はそれを“行間”に託すことが多い。 読み手の目線がアリスに寄っているため、シブキ自身のバックグラウンドは多くが想像の余地として残されることが多い。

対してドラマ版では、彼女の揺らぎや葛藤が外側に露骨に出る。 目の動き、間の取り方、時折見せる迷う表情── それが「案内役という仮面」にヒビを入れる形で描かれる。

役割においても、原作では案内者・犠牲者という構造が淡々と機能するのに対し、ドラマ版は“説明する女”という側面を強めに押し出す。 台詞量が増え、彼女がこの世界を知っている理由や覚悟を語る場面が増える。

死の描写も、その扱い方が異なる。原作では、シブキの死は“物語の犠牲”の一つとして、静かに、象徴として扱われることが多い。 一方ドラマでは、音楽を絞り、場面を編集で制御し、視覚的に「静寂」で見せることで“死そのものの余白”を感じさせる。

さらに、背景補足の扱い。原作では隕石事故とのリンクが暗示的で、読者の解釈にゆだねられる余白が大きい。 ドラマ版では、それをあえて明示的に描く可能性を持たせている(公式発表やシーズン構成からその傾向が読み取れる)。

こうした違いの積み重ねが、シブキというキャラクターの“色”を変えている。 原作のまま映像化すれば美しいキャラクターに収まるかもしれない。だが、ドラマは“問い”として彼女を描こうとしているように思う。

そして、その問いはこうだ──「なぜ案内するのか」「なぜ死ぬのか」「誰を信じたのか」。

映像という言語を通して、シブキは原作以上に“観る者と対話する存在”になっている。

「原作の余白を、映像は取りにきた」

その取りに来た余白が、観る者の心を裂く痛みに変わる。

だからこそ、原作とドラマを並べて読むと、シブキは二重の顔を持つ──静かな“原作の案内者”と、余白を裂く“ドラマの問いかけ手”として。

この違いを理解することで、あなたが「シブキの正体」に感じる違和感が、なぜ生まれたのか、少しわかるかもしれない。

9. Netflix版シブキが与える印象──“人間味”を強調した描写の工夫

原作のクールな印象を、映像はじっくり“揺れ”に変えた。 Netflix版シブキは、ただの案内役でも犠牲者でもない、“揺れる人間”として立ち現れる。 その印象を作るために、細部には多くの工夫が散りばめられていた。

| 描写要素 | 具体的な演出・台詞・視線・沈黙 |

|---|---|

| 表情の変化 | 微かな眉の動き、口元の揺れ、まばたきのタイミングで感情をにじませる |

| 沈黙の使い方 | セリフを一旦止める時間を意図的に挿入、間(ま)で“思考”を描写 |

| 距離感の演出 | アリスたちとの間合い・歩く速度のズレ・視線そらしで“他者との隔たり”を表現 |

| モノローグ・回想 | 過去断片や記憶の挿入で、キャラクターの背景を“透かし見せ”にする演出 |

Netflix版では、シブキが話すより、**話さない瞬間**を大事にしていたように感じる。 セリフを紡がず、ただ黙って佇む──その沈黙の時間が、“生きている人”と“死者の記憶”とのあわいを濃くする。

たとえば、アリスと話している最中に、ふと視線をそらす瞬間。 その一瞬が、何かを思い出している顔だった。 それは言葉にできない痛みの記憶を、目だけで伝える瞬間だったと思う。

まばたき、間の取り方、息遣い── こうした“体の揺らぎ”が、彼女の“後ろにあるもの”を透けさせる。

また、距離感の演出も巧みだ。 人に近づくようで近づかない歩き方。 手を差し伸べようとするようで、半分だけ腕を引くような仕草。 そのズレが、“信じたいけど、怖い”という複雑な心理を深く表す。

モノローグや回想シーンも、彼女の人間味を深める。 映像が断片的に過去の痛みを挿入するたび、 “なぜ彼女は案内できるのか”、“なぜ犠牲を選べたのか”という問いがちらつく。

こうした情感の“薄皮”を一枚ずつ剥がすような演出が、 Netflix版のシブキを、ただの記号ではない“生きた痛みを背負った人”にしていた。

「人間って、沈黙の中に一番本音を隠したりする」

そしてこの“人間味”の強調は、ドラマ全体にも影響を与えていた。 他のキャラが“生き延びるための戦略”を考えるとき、 シブキの存在は“感情を殺さないことの痛み”を常に見せつける。

最終的に、彼女の“問う眼差し”が、アリスたちを動かす。 説明役から問いかけ手へ──その転換は、人間味の演出なくしては成立しない。

だから、Netflix版シブキは、印象として“冷たく、でも人間だった”という余韻を残す。 視聴後、「案内役として消える犠牲者」以上の何かを思わせるのは、 こうした演出の積み重ねの賜物だと思う。

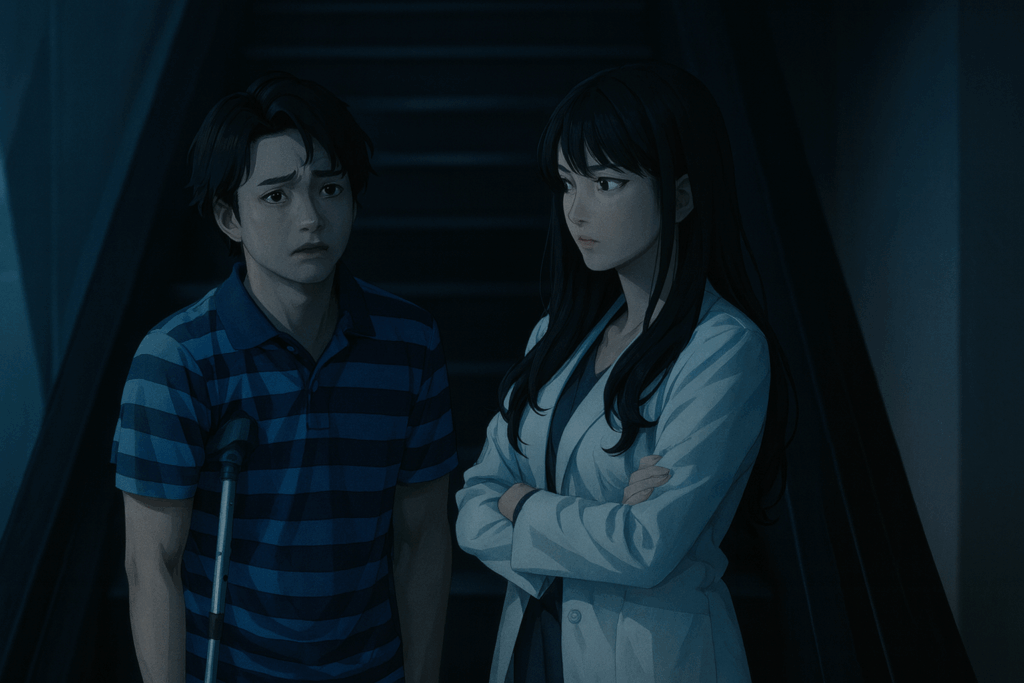

【画像はイメージです】

あの一瞬のために──シブキが物語に残した“選択の足跡”

| 1. シブキとは誰か | 紫吹小織(水崎綾女)が演じる、“今際の国”での最初の案内人 |

|---|---|

| 2. 外見とキャラ性 | 白×黒のシンプルな装いと、内面にコンプレックスを秘めた静かな佇まい |

| 3. 初期ゲームでの役割 | アリスたちにルールを説明し、“生き延びる術”を示す存在 |

| 4. “かくれんぼ”での決断 | 自ら犠牲になることで、アリスたちを生かす選択をする |

| 5. 現実世界での死因 | 隕石落下事故に巻き込まれ、命を落としていたことが示唆される |

| 6. 原作との違い | 性格表現や演出、感情描写に違いがあり、Netflix版はより繊細に |

| 7. 他キャラとの関係 | カルベやチョータとの協力関係、“信頼と裏切り”のはざまで揺れる描写 |

| 8. 死の意味と残響 | 犠牲の描写がアリスの感情にも影響し、物語の軸に深みを与える |

| 9. 人間味の強調 | 演出と演技で、“説明役”ではなく“感情を問う存在”として描かれる |

| 10. 総まとめ | シブキの選択と沈黙は、“命の使い方”を静かに問い続けていた |

“犠牲”じゃなく、“選択”だった──シブキが遺したものたち

シブキは、物語の中で“最初に出会う人”だった。

アリスたちにルールを教え、ゲームに引き込む。 でも、その後は静かに、そして確かに“命を差し出す側”にまわっていく。

誰かのために命を使う──その行為は、物語によっては“美談”になる。 でも『今際の国のアリス』では、それをそう簡単に讃えたりしない。 シブキが見せたのは、“正しさ”ではなく、“痛みを背負った選択”だった。

Netflix版では、水崎綾女さんの演技によって、 その選択の裏にある「言葉にできないもの」が、より繊細ににじみ出る。

回想、沈黙、視線の揺れ。 彼女が喋らなかった時間こそが、シブキという人間を浮かび上がらせていた気がする。

そしてその“選択”は、アリスたちを変えた。

だからこれはただの“案内役”の話ではない。 命を差し出した人の、声なき問いかけの物語でもある。

| シブキの登場位置 | 序盤でアリスたちと出会い、“今際の国”の案内役を担う |

|---|---|

| 主要なゲーム | 「♣3」「ハートの7(かくれんぼ)」に参加 |

| 死のタイミング | “かくれんぼ”ゲームで仲間を助け、命を落とす |

| 現実世界との関係 | 隕石事故により死亡。今際の国との接点が描かれる |

| Netflix版の印象 | 水崎綾女の演技により、人間味と内面の葛藤が強調された |

彼女の死は、ただの終わりじゃなかった。 そこにある選択とまなざしが、物語全体を深くした。

“今際の国”に最初に現れた人は、 最後まで“今際の意味”を静かに投げかけていたのかもしれない。

- Netflix版『今際の国のアリス』に登場するシブキ(紫吹小織)の役割と正体が整理できる

- 水崎綾女が演じるシブキの死亡シーンと犠牲の意味を再確認できる

- “かくれんぼ(ハートの7)”ゲームでの決断と物語への影響がわかる

- 現実世界での隕石事故との接点や今際の国の仕組みを読み解ける

- 原作漫画との違い──性格・演出・描かれ方の差異が比較できる

- Netflix版で強調された人間味ある演出の工夫が理解できる

- “案内役”から“問いかけ手”へと変わったシブキの存在意義を掴める

コメント