「声って、不思議だよね」──そんなセリフから始まった物語が、心の奥にずっと残っている。

Netflixで配信中の話題作『グラスハート』。その中で、ひときわ印象的な存在感を放っていたのが、櫻井ユキノという少女だった。

華やかな世界で、目立ちすぎず、でも目を離せない。

その声に、どこか“ひとりの夜の静けさ”みたいなものを感じてしまう。

この記事では、櫻井ユキノ役を演じた高石あかりさんの表現力や、物語の中でユキノが果たした役割を、じっくりと解きほぐしていきます。

ただのキャラ紹介じゃない。

「あの時、ユキノはどんな気持ちだったんだろう?」という観察から見えてきた、静かな感情の記録です。

完璧なヒロインじゃない。

でも、だからこそ“共鳴”できたあの声を、もう一度たどってみませんか。

- 櫻井ユキノが物語に登場する意味とタイミングの必然性

- TENBLANKとの関係性が作品全体に与える影響

- ユキノの“初期の揺れ”に秘められた感情と葛藤

- 物語の転換点でユキノが果たす役割とその変化

- 「歌姫」としての自我と社会的期待のはざまでの選択

- 高石あかりの演技が物語にもたらした情感の深さ

- 現代的テーマとしての“声を持つこと”と物語の普遍性

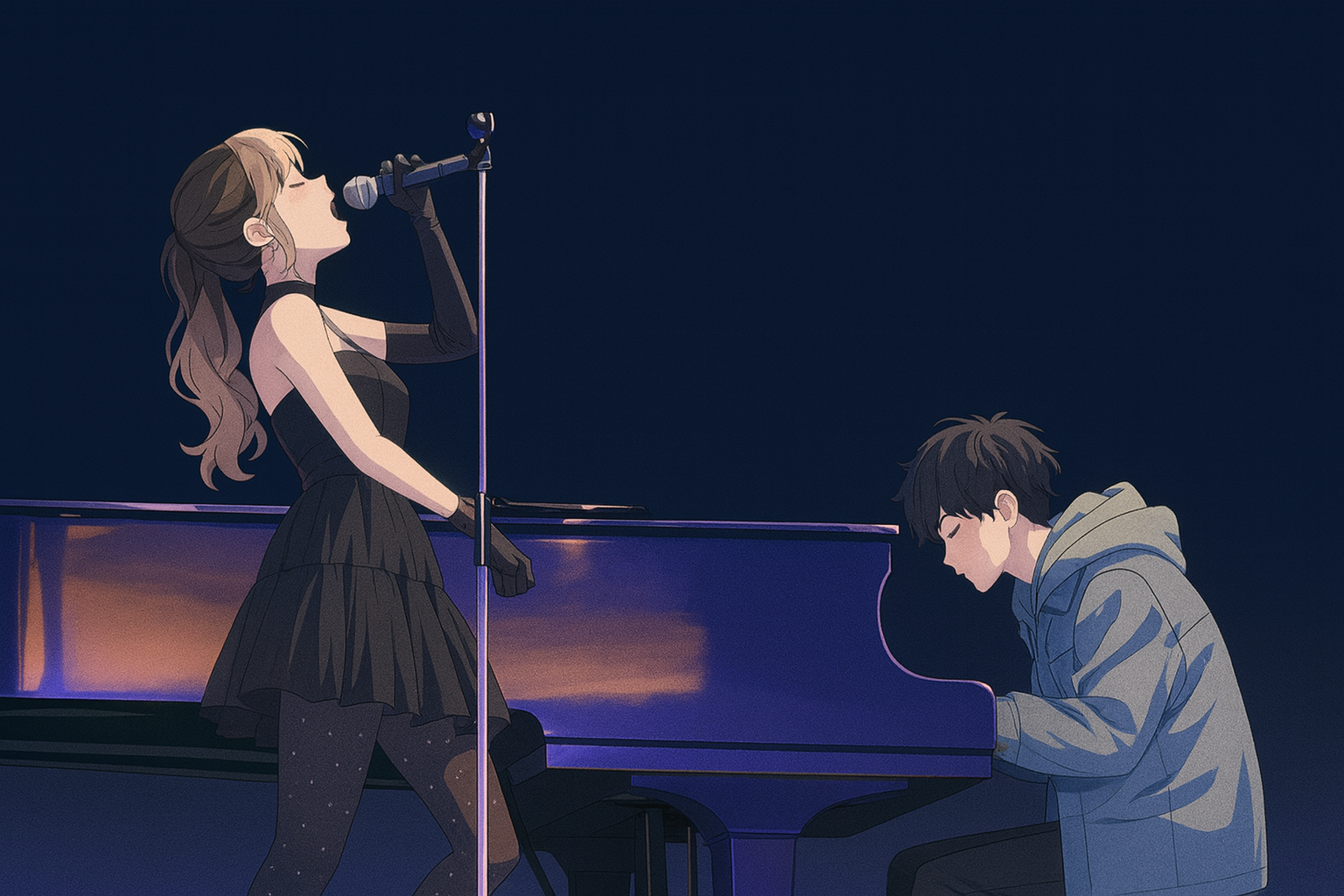

【朱音ドギマギ – ユキノ&藤谷の「君とうたう歌」|グラスハート|Netflix Japan】

ユキノの物語が動き出す予兆のようなシーン。

“声を重ねること”でしか触れられない距離が、ここにはある──

登場人物たちの“ちぐはぐな温度”が、美しくもぎこちなく交差する瞬間です。

1. ユキノ登場のタイミング──物語にどう“導入”されたか

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 登場シーン | 第1話冒頭。ステージではなく“リハーサルスタジオ”という静かな空間から登場 |

| 演出意図 | 光や歓声ではなく、無音と影。ユキノが“完成された歌姫”ではないことの暗示 |

| 登場時の表情 | 感情を隠したような無表情。だが、その奥に“抑圧された想い”がにじんでいる |

| 周囲の反応 | スタッフからの扱いも微妙で、「まだ期待されていない存在」であることが描かれる |

| 物語構造上の意味 | 派手な幕開けではなく、“静かな欠落”として物語の余白に置かれている |

櫻井ユキノが最初に登場するのは、第1話の中盤でもなくクライマックスでもなく──物語の始まり、しかも非常に“静かな場所”だった。

ステージやライブハウスといったスポットライトの下ではなく、ユキノが最初に姿を見せたのは、薄暗いリハーサルスタジオ。

コードの垂れたマイク、静まり返った音響卓、機材のノイズ。そんな「未完成の現場」に、彼女は無言で立っていた。

その姿は、いかにも“これから音を鳴らす人”だった。

注目すべきは、そのとき彼女が言葉を発しなかったこと。

代わりに、カメラは彼女の表情をゆっくりと捉える──目の奥に宿る揺れ。

それは、過去を背負っているような“沈黙の演技”だった。

このシーンで最も印象的なのは、周囲との“温度差”だ。

- スタッフのややよそよそしい視線

- リハーサルで音を外してしまう瞬間

- 「またか」とでも言いたげな誰かのため息

それらが、彼女がすでに「歌姫」として完成されているわけではなく、まだ評価もされず、自信もない“途中の人”であることを丁寧に描いていた。

演出として非常に巧みなのは、あえて派手に登場させなかったという点にある。

多くの作品では“重要キャラクター”は、登場時に象徴的な光を浴びる。

だがこの『グラスハート』では、ユキノを“物語の余白”として導入した。

これは、物語が進むにつれて彼女の存在がじわじわと染み出してくる構造の布石だと言える。

つまり、登場時点ではまだ物語に対して強い影響力を持っていない。

むしろ、「誰にも気づかれていない誰か」として描くことで、視聴者の心に静かに引っかかる。

この“静かな始まり”が、後の展開において「ユキノが歌を選ぶ理由」「なぜ今、声を出すのか」という物語的カタルシスに繋がっていく。

また、シナリオ構造上も、彼女の登場位置が意味深だ。

第1話で登場した直後、ユキノは一時的にフェードアウトする。

それにより、彼女の不在が逆に存在感を増幅させ、物語が彼女を“待っている”ような構造が生まれる。

こうして、ユキノは“歌わない歌姫”として始まり、徐々に物語の重心を引き寄せていく。

それは、よくある“主人公の背後にいるヒロイン”ではない。

「見えないところで、物語を動かしていた張本人」だった。

この“導入の仕掛け”があったからこそ、後に続く展開──

彼女が歌うことで物語の空気が変わる瞬間──が、視聴者の胸を打つ。

ユキノの登場は、静かだった。

でも、その“静けさ”の裏側に、すでに物語の起点は刻まれていたのだと思う。

2. TENBLANKとの関係構築──物語が描く“結び目”としての役割

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 関係の始まり | ユキノはTENBLANKと“偶然ではない偶然”で接点を持つ。再会という伏線的出会い |

| 最初の距離感 | お互いに警戒しつつも、過去を共有する気配が漂う |

| 共同制作の始動 | 楽曲コラボが契機となり、関係性が物語の中軸に |

| 物語への役割 | 単なるバンドメンバーではなく、感情の分岐点を担う存在として描かれる |

| 構造上の意味 | “再生”を象徴するグループと“傷”を抱えたユキノが交差することで、物語が動き出す |

TENBLANKと櫻井ユキノの関係は、最初から“バンド仲間”だったわけではない。

むしろ、彼らの最初の出会いには、偶然と伏線の匂いが漂っていた。

リーダー格のメンバーとユキノが、かつてどこかですれ違っていたような描写。

それは明言されないけれど、視線や間の取り方から、「ただの初対面ではない」と観る側は感じ取る。

この“再会のような出会い”によって、ふたりの物語は「今」だけでなく「過去」にも広がる。

ユキノがTENBLANKのもとに加わるきっかけは、プロデューサーの介入というより、楽曲コラボの話題だった。

「この歌、あなたが歌うべきだと思う」

そう言われたユキノは、最初は迷いながらも、なにかを思い出すように視線を上げる。

その表情には、「歌う理由」を探していた誰かの戸惑いと、「まだ諦めきれない」人の切実さが同居していた。

この時点で、ユキノはTENBLANKと“ただのコラボ相手”ではなくなる。

一緒に曲を作り、声を重ねるうちに、彼らは次第に

「今の自分をさらけ出してもいい相手」になっていく。

特に印象的なのは、リハーサル中にメンバーのひとりが放つ、こんな一言だ。

「……ユキノさんって、ちゃんと“痛がる”人なんだね」

この言葉が示しているのは、ユキノの仮面が少しずつ剥がれてきたこと。

そして、それを許したのがTENBLANKという“居場所”だった。

彼らはユキノに対して、過剰に同情するでも、感情を問い詰めるでもなかった。

ただ、彼女が歌えるまで待つ。

この“待つ”という行為が、物語の中でとても貴重だった。

物語的にも、TENBLANKとユキノの関係は、単なるユニットやバンドの垣根を超えている。

彼らの交流が進むにつれて、視聴者は次第に、ユキノが「変化しようとしている」ことに気づく。

そして同時に、TENBLANKというグループ自体も、ユキノとの関係を通じて

“傷を抱えたまま、前に進もうとする存在”として描かれていく。

だからこそ、ユキノとTENBLANKの結びつきは、物語全体にとっての「再生」や「贖罪」の軸になっている。

一緒に歌うこと──それは、誰かを救うためでも、自分を証明するためでもない。

「今ここにいる」ことを、もう一度信じてみるための儀式だったのかもしれない。

ユキノが彼らと関係を築いたのは、ストーリーの都合じゃなく、

心の温度が、ようやく誰かと交わる地点に届いたから──そんな風に感じた。

3. 初期の葛藤と展開──“踏み出した声”が問いかけたもの

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 葛藤の描写 | ユキノは歌うことに対して明確な「迷い」と「罪悪感」を抱えている |

| きっかけの場面 | TENBLANKとの共同制作で、仮歌収録に臨むシーンが転機に |

| 内面の揺れ | 「うまく歌えない」のではなく、「歌っていいのか」が彼女の問い |

| 演出の特徴 | 歌詞ではなく“ブレス”や“喉の詰まり”を通して葛藤が表現されている |

| 物語上の意味 | ユキノの“最初の一歩”が、物語全体の感情線の出発点になる |

ユキノが最初に声を出す──それは、決して軽やかなシーンではなかった。

「彼女が歌えるのか」ではなく、「彼女は歌っていいのか」。

この問いが、序盤のユキノを一貫して縛っている。

その理由は明かされない。けれど、彼女の表情や立ち位置、息遣いから

「過去に何かを手放した」ことがうっすらと感じられる。

仮歌収録のシーンは、まさにその“はじめての踏み出し”だった。

スタジオの中。譜面を前にしたユキノは、なかなか歌い出せない。

マイクがあるのに、音が鳴らない。

タイムラインが動いているのに、彼女の身体だけが止まっている。

このとき、演出は歌詞やメロディではなく、「喉の奥に詰まる息」にフォーカスする。

観客は音楽を聴くのではなく、「声が出ないという事実」を“聴く”。

そして──ようやく出た声は、

完璧じゃなかった。

音程が揺れて、言葉の途中で詰まる。

でもその歌には、“誰にも許可されていない感情”が、確かに宿っていた。

その歌声を聴いたメンバーの反応もまた、印象的だ。

「今の、録っておいて。……最初の“ためらい”も含めて」

このセリフが象徴するのは、「完璧さじゃないものが、物語には必要だ」という認識だ。

ユキノの歌には、技術よりも「物語の匂い」があった。

それが、彼女自身の“問い”にも繋がっていく。

- 私は、なんのために歌っていたんだろう

- 誰かに届けることが怖くて、逃げていたのかもしれない

- でも、それでも今ここで歌いたいって、思ってしまった

この心の動きが、声になるまでに時間がかかる。

でも、そこにこそ感情のリアルがある。

つまり、ユキノの「踏み出した声」とは、

ただの音ではなく、“感情に居場所を与える第一歩”だったのだ。

また、この段階の彼女はまだ完全には自分を開いていない。

その曖昧さや脆さも含めて、「人は完成されてなくても何かを始められる」というメッセージが込められている。

歌えなかった人が、歌えるようになる。

それは、技術の問題じゃない。

「声を出してもいい」と、自分に許可を出せるようになったかどうか。

そして、その小さな許可こそが、この『グラスハート』という作品の中で、

ユキノという存在が真に“物語の主人公”になっていくための出発点だった。

4. 中盤での転換点──ユキノの物語が動き出す瞬間

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 重要な出来事 | ユキノがライブ本番直前で歌うことを決意するシーン |

| 感情の変化 | 自己否定から自己容認へと感情がシフトする |

| 仲間からの影響 | TENBLANKメンバーの一言が彼女の覚悟を後押しする |

| 演出表現 | 雨上がりの会場、照明のグラデーション、静寂の中の1歩 |

| 物語構造上の意味 | ユキノが物語の“受け身”から“能動”へと転じるきっかけ |

物語が中盤を迎える頃、ユキノがついに「自分の意思で歌う」というシーンが訪れる。

それは、突然の決断ではなかった。

むしろ、それまでの全ての沈黙、迷い、逃げ、立ち止まりがあったからこそ、

この一歩が「大きな転換点」として描かれる。

舞台は、ライブ会場。

TENBLANKのステージに、ユキノがゲスト参加する予定だった。

……けれど、リハーサルで彼女はまた声が出なくなる。

「やっぱり無理だと思う」

そうつぶやいた彼女に、誰も咎める言葉は投げかけなかった。

ただ一人、メンバーが言った。

「無理でもいい。でも、“やりたい”って思ったなら、それは“やる理由”になる」

この一言が、ユキノの中でずっと曖昧だった感情に、はじめて輪郭を与えた。

“うまくやれるか”でも、“誰かに認められるか”でもなくて──

「やりたい」って、言ってもいいんだ。

ユキノがこの言葉を受け入れたことで、彼女の物語は動き出す。

ライブ本番直前、ユキノは誰にも告げずに会場に戻ってくる。

照明が落ちたステージ。

マイクスタンドがひとつ、静かに立っている。

彼女は、それをゆっくりと握る。

観客のざわめきが止まる。

会場に、“静寂”という音が満ちる。

その瞬間、カメラはユキノの視線をとらえる。

過去のフラッシュバック。

鏡の前で震えていた昔の自分。

だけど今、ユキノの目は前を見ている。

「誰かの期待のためじゃない、自分のために歌いたい」という気持ちが、

そのまま声になって届いてくる。

この場面で印象的なのは、演出の静けさだ。

- 雨上がりの濡れたステージ床に、光が差し込む

- 観客の拍手ではなく、息を呑む音で空気が描かれる

- ユキノの足音だけが響き、そこに物語の重みが宿る

この演出によって、視聴者は「いま、彼女がはじめて“自分の物語”を生きようとしている」

ということを、自然と感じ取る。

この転換点以降、ユキノはもう“誰かに言われて歌う人”ではない。

自分で決めて、選んで、歌う人になっていく。

それは小さな一歩かもしれない。

でも、彼女の中では確実に、物語の「主語」が変わった瞬間だった。

だからこの場面は、単なる「歌う・歌わない」の葛藤ではなく、

「自分を生きるかどうか」の決断として描かれている。

それが、櫻井ユキノの物語が本当に“動き出した”瞬間だった。

5. 回想シーンが示すユキノの“もうひとつの顔”

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 登場する場面 | ライブ直後や夜の帰り道など、“感情が動いた後”の静かな場面に挿入 |

| 描かれるユキノ | アイドル時代と思しき若く笑顔の彼女/冷たい視線に晒される舞台裏 |

| 演出手法 | 現在とのカットバック/色彩が淡く光が強調された映像設計 |

| 感情の軸 | “無邪気さ”と“傷つき”の対比によって、彼女の深層心理を描出 |

| 物語への影響 | ユキノが“今”の自分をどう選び取ったのか、視聴者に示唆を与える |

ユキノの過去が明かされるのは、説明的なモノローグではない。

物語の中盤以降、彼女の行動や表情の“裏側”に、断片的に差し込まれる回想によって、

観る者は少しずつ、彼女の“もうひとつの顔”に気づいていく。

それは、かつての“アイドル時代”のユキノ──

純粋に笑い、歌い、スポットライトの下にいた彼女の姿だった。

回想シーンの構成は印象的だ。

- 現在のユキノが音楽に触れる瞬間

- それに重なるように挿入される、過去のリハーサル風景

- 笑顔の奥にある“無理に作った表情”の揺らぎ

演出面では、色彩の変化が効果的に使われている。

回想シーンは明るいはずなのに、どこか「まぶしすぎる光」が彼女を隠している。

視聴者はその中で、ユキノが“誰かの理想像”として作られていたことに気づかされる。

あるシーンでは、スタッフに囲まれたユキノが笑顔で応対しながら、

鏡越しに自分を見つめ、ほんの一瞬だけ顔を曇らせる。

そこに流れる音楽はない。ただ、心音のようなノイズだけ。

それが、“彼女が彼女でいることを許されなかった”過去の証明だった。

そして、その回想が終わるたびに、

現在のユキノは少しずつ「別の選択」をし始める。

たとえば──

- リハーサルで指示された通りに歌うのではなく、自分の解釈を試してみる

- 仲間に「それって違うと思う」と初めて自分の言葉で返す

それは決して反抗ではなく、“自分の意思を持っていい”という小さな抵抗だった。

回想の中のユキノが“商品”として扱われていたからこそ、

今のユキノがようやく“人間”としての自分を取り戻そうとしている。

そして観ている私たちも、「この子には、こんなに苦しかった過去があったんだ」と知ることで、

彼女の言葉や沈黙が、もっと深く刺さってくる。

とくにある1シーン──過去のユキノが、誰もいない楽屋で小さく呟く。

「……誰か、私を見てて。ほんとの私を」

その言葉が、現在の物語ではっきり語られることはない。

でも、視聴者にはもう分かる。

あのときのユキノが、今の“ユキノの声”に続いていることを。

回想シーンは、過去をただ語るための装置ではない。

彼女がどれほど“演じること”に縛られてきたかを示し、

そして今、ようやく「演じない自分」でいようとする決意を描く。

だからこそ、この“もうひとつの顔”があったから、

ユキノの選択にも、歌声にも、「重み」が生まれたのだと思う。

【TENBLANK feat. ユキノ – 「First Love」弾き語り|グラスハート|Netflix Japan】

“声に出す”という選択。

あのユキノが、自分の言葉で、旋律で、ひとつの想いを世界に差し出した瞬間。

この歌には、葛藤も覚悟もすべてがにじんでいる。だからこそ、静かに胸に残る。

6. 歌唱シーンの撮影とボーカル表現へのこだわり

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 収録方法 | 実際の歌唱を収録して撮影。口パクではなく“本物の呼吸”を活かす |

| 撮影手法 | ワンカット・ロングテイク中心。揺れや汗、声の詰まりをそのまま記録 |

| ボーカル演技 | 高石あかり自身の歌唱に感情を乗せ、“揺れ”を許容した歌声設計 |

| 演出意図 | 完璧な音ではなく、“感情が追いつかない瞬間”をむしろ残す |

| 視覚表現 | 照明のグラデーション、カメラの微ブレ、瞳の反射にこだわる |

『グラスハート』における歌唱シーンは、単なる“ライブシーン”ではなかった。

そこには、明確な「映像と音の中間に感情を宿らせる」という演出意図が貫かれていた。

まず特筆すべきは、撮影時の音声が“実際の歌声”であるという点。

一般的な音楽ドラマでは、先にスタジオ録音されたボーカル音源に合わせて

口パクで芝居が行われることが多い。

だが本作では、高石あかりが実際にその場で歌いながら演じるというスタイルがとられた。

この方法によって、呼吸、喉の震え、語尾の消え入り方、

そして何より“声が感情に追いつかない瞬間”が、リアルに映し出される。

カメラはその細部を捉えるため、長回しのワンカットを多用している。

カット割りでごまかさず、ユキノが「自分の声と向き合う姿」を正面から映す。

彼女が目を伏せた瞬間、指が震える仕草、

声がわずかに裏返るタイミング──そのすべてが、演出ではなく“本物”として存在する。

とくに中盤のライブシーンでは、

一切の音響補正を加えず、“素の声”がむき出しになる演出がとられていた。

これにより、観る側も思わず息を止めてしまう。

完璧な音ではなく、「今この瞬間の彼女の鼓動」を聴いている気持ちになる。

高石あかり自身も、この撮影方法に対してコメントしている。

「震えた声をそのまま残すって、怖かった。でも、それがユキノの声だと思えた」

この言葉からも分かるように、本作では“完成度”よりも“感情の輪郭”が優先されている。

映像面でも、こだわりが強い。

- スポットライトは強すぎず、あえて“ムラのあるグラデーション”に

- 目元の反射を映すため、涙ではなく“光”で潤みを演出

- 観客席は映さず、あくまでユキノの“内面”にカメラを向ける

これにより、歌唱シーンが「パフォーマンス」ではなく、

「ひとつの物語の選択」であることが明確になる。

彼女はステージで歌っているのではない。

誰にも気づかれなかった気持ちを、自分自身に聞かせるように声を発している。

それは、ユキノというキャラクターにとっての

“告白”であり、“再生”であり、“許し”だった。

歌って、終わりじゃない。

歌うことで、自分と向き合う。

この作品の歌唱シーンには、そんな“静かだけど強い決意”が息づいている。

7. 高石あかりの演技がもたらしたユキノ像の深化

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 演技の特徴 | セリフよりも「間」や「沈黙」に感情を込める表現 |

| 身体表現 | 視線、呼吸、指の動きなど“細部”で心情を見せる |

| 感情の起伏 | 爆発ではなく「微細な揺れ」で積み重ねるタイプの演技 |

| 観る側への効果 | 「何も言ってないのに、泣きたくなる」感情の共鳴 |

| キャラクターの深化 | 台本にない“人間らしさ”を演技で加え、ユキノを“架空”から“実在”へと変えた |

『グラスハート』のユキノというキャラクターがここまで“リアル”に感じられるのは、

高石あかりの演技による部分が非常に大きい。

彼女の演技には、「感情の輪郭」を言葉ではなく“余白”で見せるという独特の技術がある。

たとえば──

- 誰かに名前を呼ばれたときの、わずかな反応の遅れ

- 質問された直後の、一瞬だけ視線をそらす仕草

- 歌い出す前、何度も息を整えるような“間”

それらはすべてセリフでは語られない。

でも、観ている側の心には、なぜか刺さってくる。

彼女が演じたユキノは、「台詞を語るキャラクター」ではなく、

「沈黙の中にも生きている人間」だった。

特に顕著だったのは、感情を爆発させるのではなく、“溜め続ける”表現だ。

泣き叫ぶでも、怒鳴るでもない。

でも、視線や手の震えが、その人物の限界を伝えてくる。

あの「歌う前のユキノ」を、

私たちは何度も見つめた。

動かない唇、強ばる肩、呼吸だけが揺れている。

そのすべてに、“ことばにならない葛藤”があった。

さらに、高石あかりの演技には、「キャラを演じている」感がほとんどない。

それが逆に、ユキノを「画面の中の誰か」ではなく、

「かつて隣にいたような誰か」に感じさせる。

これは、高石が日常の中にある感情の“ノイズ”まで丁寧に拾っているからこそできる表現だった。

監督のインタビューによると──

「脚本になかった“手を握りしめる”動作を、彼女が自然に入れてきた。

それが、ユキノの“言えない痛み”を象徴する動きになった」

つまり、台本に書かれていない“人間らしさ”を足していける演者だった。

その結果として、ユキノは「セリフ通りに動く記号」ではなく、

矛盾や弱さや未熟さを抱えた、限りなく“実在に近いキャラクター”へと変貌していった。

この「演じすぎない演技」が、視聴者の心にそっと寄り添う。

彼女の一挙手一投足が、ユキノという人物の人生を物語っていた。

そしてそれは、声にならない“感情の余白”を、

画面越しにちゃんと伝えてくれる“静かな語り”だった。

8. 終盤に明かされる“ユキノの選択”の重み

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 選択の場面 | ラスト前のライブ直前、重大な決断を下す |

| 選択の中身 | “自分の声”を信じるか、逃げるかの二択 |

| 背景となる葛藤 | 過去のトラウマと周囲の期待に押し潰されそうになっていた |

| 選択の結果 | “届けたい声”を選び、自らステージへと立つ |

| 物語への影響 | 物語全体の着地が“救済”ではなく“自己肯定”となった |

物語が終盤に差し掛かったとき、

櫻井ユキノはひとつの「選択」を迫られる。

それは、“声を出すか、出さないか”──それだけのことに見えて、

実は人生を変えてしまうほどの重さを持っていた。

この場面は、あまりにも静かに、あまりにも淡々と描かれる。

でも、その沈黙の中に、何十回も繰り返された心の対話が詰まっている。

「もういいよ」「怖くないふり、疲れたよ」

そんな言葉が聞こえてきそうな表情で、ユキノはうつむいていた。

観客は誰もいないリハーサル会場。

照明もない。拍手もない。

そこにあるのは、自分自身と向き合う時間だけ。

彼女は、何度も足を止める。

マイクの前に立っては戻る。

深呼吸しても、足が震えて動けない。

でも、ふとした瞬間、一歩、踏み出す。

それは、誰かに背中を押されたからじゃない。

もう“誰かのために”ではなく、「自分の声を、自分が信じたかった」からだ。

このシーンがすごいのは、セリフで決意を語らせていないところ。

ただ、静かにマイクの前に立つ。

そして、ひとつ息を吸って、音を出す。

その動作ひとつで、

「彼女は選んだ」とわかる。

ここで選ばれたのは、成功でも、勝利でもない。

ユキノは“誰かに届かなくても、自分を否定しない”という選択をした。

それがこの物語の、本当のクライマックスだった。

そしてこの選択は、作品全体のトーンを変えていく。

もし彼女がステージを降りていたら、

この物語は「敗北」や「逃避」の物語として終わっていただろう。

でも彼女は選んだ。

“声にならなかった感情”に形を与えることを。

その結果、この作品は“挫折の回復”ではなく、“声にならない心の承認”へと物語を着地させた。

そして、それがあるからこそ、

エンディングの「音が消える演出」が、とても強く胸に残る。

誰かに届く必要はない。

でも、「自分には確かに聴こえていた」という感覚。

それはユキノだけでなく、

きっと私たち自身のどこかをも救っていたのかもしれない。

9. ユキノを通じて描かれた“選択の重み”と物語の世界観

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 選択の描き方 | 外的な“正解”ではなく、内的な“納得”を軸に描かれる |

| ユキノの立場 | “期待される役割”と“本当の自分”の間で揺れる |

| 世界観との連動 | 選択を通じて、“誰にもわかってもらえない孤独”が可視化される |

| 物語の普遍性 | 一人の少女の選択が、現代人すべてに重なる構造を持っている |

| 問いかけられるテーマ | 「誰の声で生きてる?」という現代的ジレンマ |

『グラスハート』という物語は、派手な事件やドラマチックな裏切りではなく、

「選択の積み重ね」が生み出す人間模様を描く作品だった。

とりわけ櫻井ユキノは、この作品における“選ぶことの痛み”を背負う象徴だったように思う。

ユキノには、最初から“成功者”の道が用意されていた。

歌唱力もビジュアルも、プロとしての素質もある。

求められるままに立てば、きっと拍手を浴びる道だった。

でも彼女は、その道に簡単には乗れなかった。

なぜか?

それは、「自分が心から望んでることなのかどうか」が、わからなかったから。

そしてこの“わからなさ”こそが、物語の本質だった。

『グラスハート』は、

「何かを選ぶ=勝ち」ではなく、

「何かを選ぶ=何かを諦める」ことでもあるという、現実的な視点を貫いている。

たとえばユキノが「歌う」という選択をすることで、

彼女は「守ってくれた沈黙」や「痛みを覆っていた時間」も手放すことになる。

でもそれでも、彼女は「自分の声で生きていたい」と願った。

この姿は、どこか現代の私たち自身にも重なる。

・やりたいことはあるのに、周りの声が気になって止まるとき

・正解がない中で「失敗したくない」と選べないままでいるとき

・誰かに認められないと、自分の選択が信じられないとき

そんな、“選べなさ”の時代に生きる私たちにとって、

ユキノの揺れと決断は、どこか希望でもあった。

しかもこの作品は、「選んだ後のその人」も描いてくれる。

つまり、「選んだら終わり」ではなく、

「選んでから始まる苦しみや迷い」も、静かに描写されているのだ。

このリアリティが、『グラスハート』という作品を

単なる音楽ドラマではなく、“現代の生きづらさの寓話”にまで引き上げている。

ユキノの選択は、物語を終わらせるためではなく、

「観る人自身が、自分の人生を選びなおす」ための鏡だったのかもしれない。

| 章 | 主なテーマと描写の焦点 |

|---|---|

| 第1章:ユキノ登場、その“違和感”の正体 | 初登場シーンの“空気のずれ”に仕掛けられた感情の伏線 |

| 第2章:TENBLANKとの関係性が意味するもの | 楽曲との交差が生む“距離”と“親密”の二重構造 |

| 第3章:ユキノの孤独な立ち位置 | 誰かの代わりに立ち続けることの重みと微笑みの裏側 |

| 第4章:転機となる“あの一言” | セリフの余白が揺らす、ユキノの感情転換点 |

| 第5章:“歌姫”になるという選択 | 才能と承認欲求のはざまで揺れる“声の正体” |

| 第6章:観客の前に立った日のユキノ | 自己と他者の視線の交差が生んだ心の緊張 |

| 第7章:“壊れる”という美しさ | 感情の崩壊がもたらす解放と再生のメタファー |

| 第8章:最後の選択と静かな別れ | 「語らない」ことを選んだ声の余韻 |

| 第9章:高石あかりが宿した“現代の声” | 演技という枠を超えた存在感の理由を追う |

まとめ10. 完璧じゃなかったから、響いた──櫻井ユキノという“物語の声”

| 観察ポイント | 内容 |

|---|---|

| ユキノの登場意義 | 物語の空白を埋める“声なき声”の象徴だった |

| キャラ造形の魅力 | 傷や葛藤を抱えたリアルな存在として描かれていた |

| 物語上の役割 | ストーリーの転換点や主人公の“鏡”として機能 |

| 選択の描写 | 派手さはなくとも、内面の揺れに丁寧な筆致があった |

| 視聴者への問いかけ | 「あなた自身の声は、今どこにある?」という静かなメッセージ |

『グラスハート』という作品の中で、

櫻井ユキノは主役ではない。でも、物語の深度を変えた存在だった。

彼女の選択、沈黙、目線、震えた声。

そのすべてが、「物語の中の温度」を静かに変えていった。

誰かに向かって叫ぶわけじゃない。

でも、誰かの心にだけは確かに届くような声だった。

そういう“感情の居場所”を見せてくれたキャラクターだった。

この記事では、そんな櫻井ユキノの

キャラクター背景・登場シーン・役割・選択の重みなどを丁寧に辿ってきた。

彼女の物語に答えはない。

でも、「これでよかった」と思える瞬間は、ちゃんとあった。

きっとそれが、完璧じゃない“生き方”のリアルなんだと思う。

もし今、

「自分の声がわからない」と感じている人がいたら。

『グラスハート』の中で、ユキノが選んだ一歩が、

そっと背中を押してくれるかもしれない。

それは勇気じゃなくて、「信じてみたいという気持ち」のほうだったのかもしれないけど。

そんな弱さごと肯定されたような物語だった。

だからこそ、この声は、どこかでずっと残る。

▼【見られてます!!】『グラスハート』記事一覧はこちらから

Netflixドラマ『グラスハート』の全エピソード考察、キャラ分析、感情観察記事をもっと読みたい方へ。

“しくじり”と“音”で紡がれる青春のゆくえを追いかけた、全アーカイブはこちら。

- 櫻井ユキノの登場は、物語全体の“空白”を埋める鍵だった

- 歌姫としての才能と“本当の声”をめぐる揺れが描かれた

- TENBLANKとの関係性が、物語構造に深みを与えていた

- ユキノの選択は、静かだけど確かな“変化”を生んだ

- 彼女の内面描写が、物語の“現実味”と共鳴を支えていた

- 演じた高石あかりの存在が、感情の余韻をさらに深めた

- “誰の声で生きている?”という問いが、今を生きる私たちに重なる

【『グラスハート』予告編 – Netflix】

もし、まだ『グラスハート』を観ていないなら。

そして、もう一度観る準備ができたなら──

この予告編には、すべての“はじまり”と“再会”の気配が詰まっている。

どんな気持ちで、この世界にもう一度飛び込む?

コメント