「恋か友情か──」そんなラベルを貼るには、あまりに微妙で、あまりに濃い温度がある。

Netflixドラマ『グラスハート』に登場する坂本一至と西条朱音の関係は、その曖昧さこそが魅力だ。

公式は“音楽仲間”と定義し、恋愛要素は明かされていない。けれど、原作小説の行間やドラマ映像の一瞬に漂う空気は、見る人の心をじわりと揺らす。

ステージで交わる視線、音のやり取り、沈黙の中にある信頼──それらは言葉にならない物語として、私たちの想像を加速させる。

この記事では、公式情報と原作描写をもとに、二人の関係を徹底解剖。ファン目線で深読みしながら、その距離感と余白の美しさを探っていく。

- Netflixドラマ『グラスハート』で描かれる坂本一至と西条朱音の公式な関係性

- 原作小説での二人の距離感と、恋愛ではない親密さの描かれ方

- バンド「TENBLANK」結成の経緯と藤谷直季が果たした役割

- ライブやリハーサルで見える二人のやり取りと感情の機微

- ドラマ版と原作版での距離感の違いと演出による印象差

- ファンによる“カップル化”文化と、公式設定との境界線

【志尊淳 – 世界一尊いバックハグ💗 | グラスハート | Netflix Japan】

まずは公式設定──TENBLANKで交わる坂本一至と西条朱音の“立ち位置”

坂本一至と西条朱音──公式設定で言えば、それは「同じ夢を追う仲間」。恋愛要素は書かれていない。それでも、同じ曲を鳴らすたび、同じリズムを刻むたび、二人の間には言葉にならない何かが漂う。

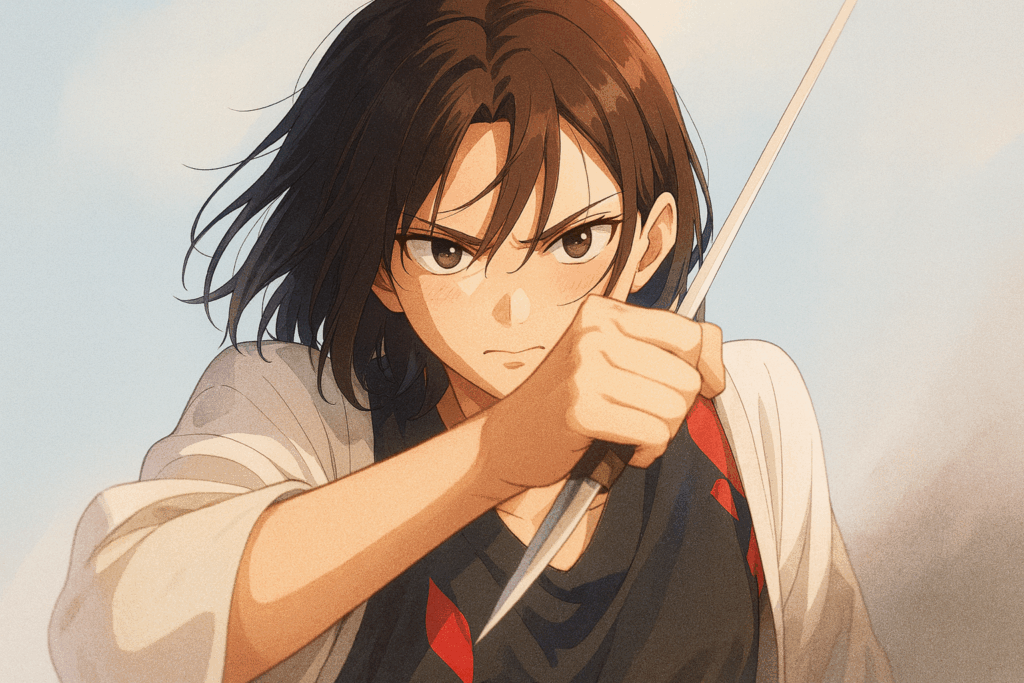

坂本は、音楽を組み上げる建築士だ。冷静な視線の奥で、譜面よりも深く曲の骨組みを考えている。その手元から生まれる音は、まるで物語の呼吸そのものを決めてしまうようだ。

対して朱音は、曲の心拍を刻む鼓動。彼女のドラムが鳴れば、曲は一気に血が通い始める。その衝動は計算されていないようでいて、瞬間ごとに最適な一打を選び取っている。

公式はあくまで「仲間」として紹介するが、舞台の上ではそれ以上の何かが垣間見える。視線の交わり、リズムの呼応、そして曲の終わり際の一瞬の間。

二人の関係性は、テンポの呼吸、ブレスの響き、クリックの止む余韻──に置かれている。

バンド結成の経緯と2人の初接点──藤谷直季が繋いだ縁

TENBLANKの場合、その起点は藤谷直季だった。フロントマンとしての彼は、音楽性だけでなく、人と人を繋ぐ嗅覚を持っていた。彼の視線が最初に射抜いたのは、大学のライブハウスでドラムを叩く西条朱音。まだプロの現場を知らないが、その一打一打に「余白がない」強さがあった。

そして坂本一至。既に音楽仲間の中で“音の職人”と呼ばれていたキーボーディスト。彼は直季の誘いに「まあ、面白そうなら」と短く答えたという。

二人が初めて同じスタジオに入った日のこと。

朱音のスティックが空気を割ると、その音を追うように坂本の指が鍵盤を叩いた。まだ名前もよく知らない相手の音を、条件反射で拾い、返す。それは言葉の挨拶よりも早い、音楽の「初対面」だった。

藤谷直季はその瞬間を逃さず、「これだ」と心の中で呟いたはずだ。

公式設定ではこの場面は淡々と描かれる。しかし、音楽をやる人間ならわかるだろう──あの一瞬で二人の距離は、演奏者同士の最も深い場所に置かれたのだ。

それは、テンポの呼吸、ブレスの響き、クリックの止む余韻──に置かれている。

音楽性の違いが生む摩擦と化学反応

一方の西条朱音は、その瞬間の気持ちをスティックで叩きつける。予定調和よりも、心拍と同じ速さで走るビートを選ぶ。

初期のTENBLANKのリハーサルでは、この違いが顕著に出た。イントロのテンポ設定、ブレイクの長さ、エンディングの入り方──坂本の「整える」意見と、朱音の「壊してみる」感覚がぶつかる。

しかし、その摩擦は不思議とバンド全体の空気を濃くした。坂本は朱音の突発的なフィルインから、感情の勢いを音に乗せる術を知り、朱音は坂本のリズムアプローチから“間”の美しさを学ぶ。

ドラマ版でも、ふとした表情や演奏後の沈黙に、この二人の“違い”が滲む。衝突の熱が冷めた後に残るのは、互いの音にしかない匂い。その匂いこそ、TENBLANKの音を唯一無二にしているのだ。

ステージ上での役割分担──音の会話と沈黙の使い方

坂本一至は曲の骨格を崩さないために、鍵盤で空気を支え続ける。表情は動かないが、左手のコードチェンジ一つで場の呼吸を変えることができる。その沈黙は、音を置くための余白だ。

一方、西条朱音はドラムセットの後ろから、観客の鼓動を煽るようにビートを刻む。突如入れるフィルや、わずかなテンポの前傾で会場を押し出す。

この二人のやりとりは、音楽というより“会話”に近い。曲のブレイクで互いに目を合わせ、坂本がわずかにうなずく。それを合図に朱音が次の拍を叩き込み、曲が再び走り出す。

ドラマ版『グラスハート』でも、このステージ上の呼吸は見逃せない。坂本の沈黙と朱音の衝動、そのバランスが曲を完成させる。そしてその瞬間、観客は音だけでなく、二人の間に漂う“信頼”まで聴き取ってしまうのだ。

リハーサルで見える素顔──衝突と歩み寄り

防音壁に囲まれた空間で、坂本一至は楽譜を片手に音を確かめる。冷静な口調でテンポの修正を提案するが、朱音は「この速さじゃないと曲が死ぬ」と食い下がる。その瞬間、鍵盤の音が少し硬くなる。

朱音もまた、納得がいかないとスティックの打ち込みが強くなる。金属音が響き、部屋の空気がわずかに荒れる。

けれども、不思議なことに、その摩擦は長くは続かない。ベースの一言や、偶然生まれたリズムのズレが、ふっと二人を同じ方向に向かせる。

坂本が朱音のドラミングに合わせて一音を遅らせ、朱音が坂本のコードに呼吸を合わせる──そんな小さな歩み寄りの積み重ねが、曲に新しい息を吹き込む。

ドラマ版では、このリハーサルの描写が「衝突と和解」を一瞬で描く場面として機能している。カメラが抜くのは、言葉を交わさないまま笑う二人の表情。それは、音楽だけが作れる和解のかたちだ。

【『グラスハート』キャラクターティーザー予告: 坂本一至(志尊淳)編】

二人だけの視線の交わり──ライブ中のサイン

轟く音の海の中で、坂本一至と西条朱音は何度も目を合わせる。その一瞬は観客からすればただのアイコンタクトに見えるが、実際には曲の未来を決める“サイン”だ。

坂本は眉をわずかに上げ、顎で拍を示す。その動きは客席には届かないが、朱音にははっきりと届く。朱音はスティックを軽く回して返事をし、そのままビートを強める──それは「行ける」という肯定の合図。

この視線の交わりは、音楽的な精度だけでなく、感情の温度まで共有する。

ドラマ版では、カメラがその瞬間を抜く。坂本の指が一音を遅らせ、朱音がそれに呼応する打音を入れる。観客は気づかないが、ふたりの間には一曲分の会話が流れている。

視線は、ステージ上で最も速く、最も正確な“言葉”なのだ。

原作小説で描かれる二人の距離感──恋愛ではない親密さ

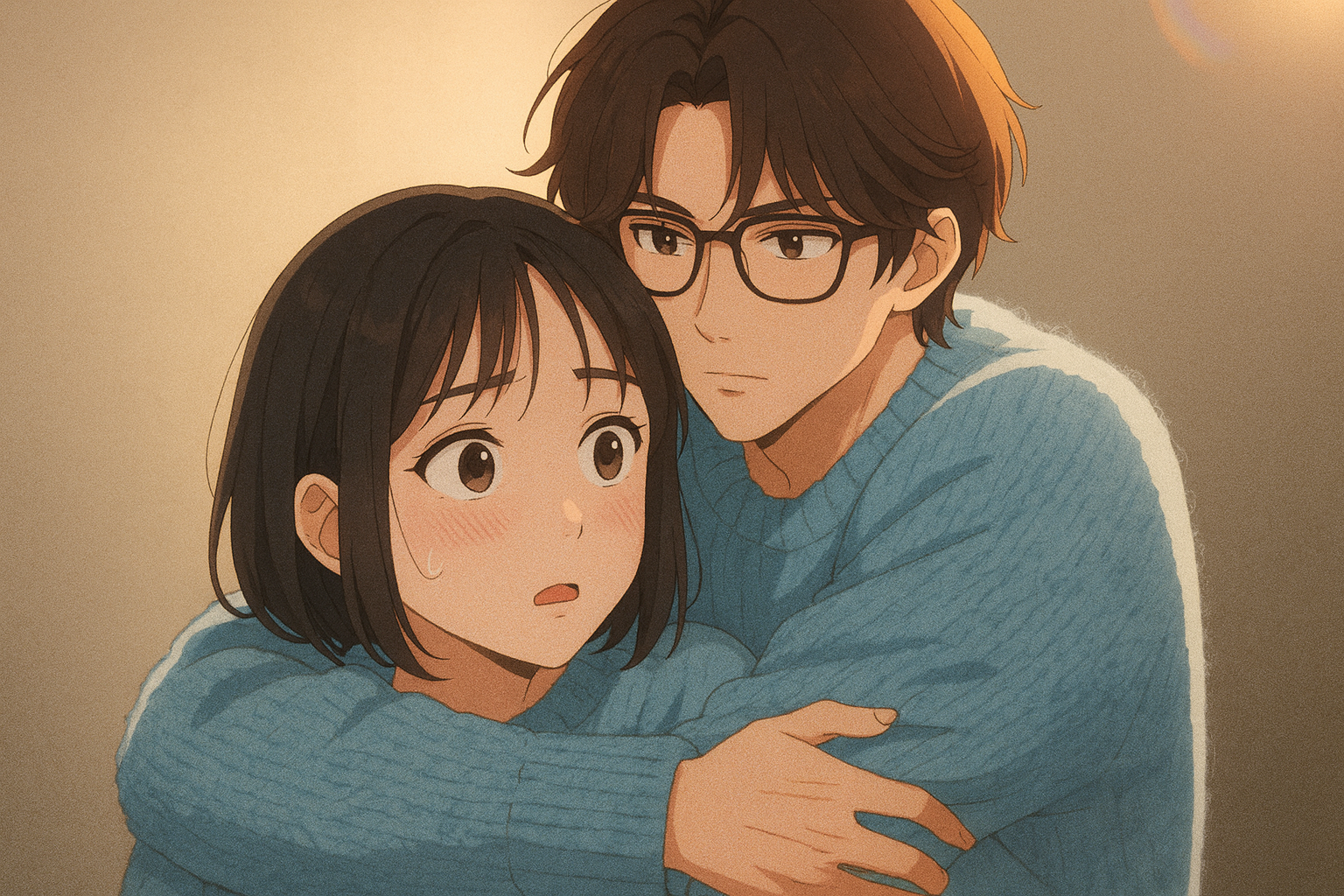

それは冷たい距離感ではなく、むしろ熱量を内側に隠した関係だ。お互いの領域を侵さないからこそ、必要なときにだけ深く踏み込める。

たとえば、朱音が演奏後にスティックを静かに置く場面。坂本は言葉をかけず、ただ水を差し出す。それだけで十分に通じ合ってしまう。恋愛ならば会話で埋められるはずの間を、ふたりは沈黙で満たす。

読者の中には、この関係を“もどかしい”と感じる人もいるだろう。しかし、この距離感こそがバンドの空気を安定させ、物語全体に落ち着いた呼吸を与えている。

これは、恋愛未満の関係の持つ特別な強さだ。坂本と朱音は、恋人でなくても、互いの中で確かな居場所になっている──原作はその静かな事実を、行間に忍ばせている。

ドラマ版と原作の距離感の違い──映像がもたらす印象差

しかしドラマ版になると、その沈黙が可視化される。坂本一至の視線の落とし方、西条朱音の唇の動き、間を埋める呼吸──これらが映像によって直接観客の心に届く。

カメラは時に寄り、時に引く。そのリズムによって、原作よりも二人が近く見えたり、逆に遠く見えたりする。演出は距離感を操るもう一つの楽器だ。

また、志尊淳の繊細な目線や、朱音役の細やかな仕草が、原作では感じ取れない生々しい感情を浮かび上がらせる。結果、視聴者の中には「これは恋に近い」と受け取る人も増える。

映像化は、距離感の定義を揺さぶる。原作と同じ台詞でも、目の温度が違えば物語の色も変わるのだ。

ファンの“カップル化”文化と公式設定の境界線

それでもSNSを覗けば、二人を“カップル化”して語るファンの声は後を絶たない。ライブ中の視線の交わり、リハでの短い会話──それらを切り取り、恋愛的ニュアンスを与える二次創作やファンアートが溢れている。

この現象の背景には、公式が残した“余白”がある。原作では行間に漂う温度、ドラマではカメラが捉える一瞬の呼吸。その曖昧さが、ファンに自由な解釈の扉を開かせる。

興味深いのは、公式がこの熱量を否定しないことだ。あえて境界線を引きすぎず、ファンの解釈を作品の“外側の物語”として生かしている。

こうして、公式設定とファン文化は対立せず、互いの存在を補い合っている。恋愛であろうとなかろうと、二人の関係は見る人の中で自由に形を変える──それもまた、この物語の魅力のひとつだ。

演奏中、彼らはほとんど視線を交わさない。むしろ、見つめ合うことを避けているようにも見える。

けれど、曲の転調やブレイクの直前、ほんのコンマ数秒──目が合う瞬間がある。その短さは、ただの偶然じゃない。

坂本の目線は、朱音のスティックの軌道ではなく、その呼吸に合う。朱音は、坂本の鍵盤の動きではなく、肩のわずかな沈み込みを読む。

そこには譜面にも台本にもない「音での会話」がある。

興味深いのは、その視線の“量”と“間隔”が、二人の関係性を密かに物語っていることだ。頻繁すぎれば恋人のように見えるし、まったくなければ他人のようになる。その中間を縫う絶妙な間合いこそが、この二人の距離感だと思う。

熱も、冷たさも、その一瞬に同居している。

まるで、氷の上に落ちた小さな火花のように──消えそうで、でも確かにあった証。

この視線の行方は、演奏が終わった後も、観る側の胸の中でしばらく鳴り続ける。

音楽は、音だけでできているわけじゃない。

むしろ、一至と朱音の間では「音がない瞬間」にこそ、もっとも強い会話が流れている。

楽曲が一度、ふっと止まる。その刹那、観客は息を呑み、ふたりは互いの呼吸を聴く。

鼓動や空気の揺れさえも、テンポの一部に変えてしまうような感覚──それは、音楽家同士だけが知る秘密の言葉だ。

面白いのは、この沈黙が“空白”ではないということ。

坂本は次の一音を、朱音は次の一打を、お互いが来ると信じて待っている。その信頼が、音よりも大きな音を生む。

安心と緊張が同じグラスの中に注がれたような温度。

それが、ファンの間で「聞こえない会話」と呼ばれる理由だと思う。

沈黙すら、ふたりの音楽の一部なのだ。

坂本一至と西条朱音の間には、「戦友」という言葉がよく似合う。

それは恋愛のときめきや、ただの友情の気安さとは違う。もっと研ぎ澄まされて、そして深い距離感。

彼らは同じ夢を追っている。だからこそ、互いの弱さも、限界も、そしてそれを超える瞬間も知っている。

励ましの言葉よりも、ステージで背中を預けるその一瞬の方が、よほど信頼を語っている。

失敗すれば一緒に悔しがり、うまくいけば同じ熱で笑う。

でも、その笑いや悔しさには「自分のこと」のような実感がある。戦友とは、そういう存在だ。

この感覚は、短距離の熱狂ではなく、長距離走の静かな呼吸に似ている。

一至と朱音の関係を“戦友”と呼ぶとき、その背景には無数の汗と、誰にも見せない支え合いが潜んでいるのだと思う。

本記事まとめ

原作ではその温度が行間に潜み、ドラマではカメラと俳優の呼吸によって形を持つ。その変化が、視聴者の解釈を豊かにし、時には恋愛にも似た共鳴として受け取られる。

けれど、恋と断言するにはあまりに脆く、仲間と言い切るにはあまりに近い──そんな関係が、この物語の中でずっと息づいている。

だからこそ、二人を語るときは“好き”や“友情”の言葉だけでは足りない。そこには音楽のように揺れ続ける感情があり、聴く人の耳ごとに違う響きを持つのだ。

それが『グラスハート』という作品の心臓であり、二人の物語がこれからも語り継がれる理由だと思う。

▼【見られてます!!】『グラスハート』記事一覧はこちらから

Netflixドラマ『グラスハート』の全エピソード考察、キャラ分析、感情観察記事をもっと読みたい方へ。

“しくじり”と“音”で紡がれる青春のゆくえを追いかけた、全アーカイブはこちら。

- Netflixドラマ『グラスハート』における坂本一至と西条朱音の公式設定と物語上の立ち位置

- 原作小説での二人の関係性と“恋愛ではない親密さ”の魅力

- バンド「TENBLANK」結成の経緯と藤谷直季の重要な役割

- リハーサルやステージでの視線や仕草に宿る感情の温度

- ドラマ版と原作版における距離感の描き方の違いとその印象差

- ファンによる“カップル化”文化と公式設定の境界線

- 公式が提示する余白と、ファン解釈が生み出す物語の広がり

【『グラスハート』キャラクターティーザー予告: 西条朱音(宮﨑優)編】

コメント