本記事は、TVアニメ『鬼滅の刃』に登場する「上弦の鬼」たちの描写を、現実世界に存在する感染症の構造や概念と照らし合わせて読み解いた考察記事です。

制作陣・原作者が感染症をモチーフにしたと明言しているわけではなく、あくまで作品内の演出やキャラクター性から着想を得た独自解釈によるものです。

「鬼」という存在がどのような“恐怖”を象徴していたのかを深く読み解く一助として、お楽しみいただければ幸いです。

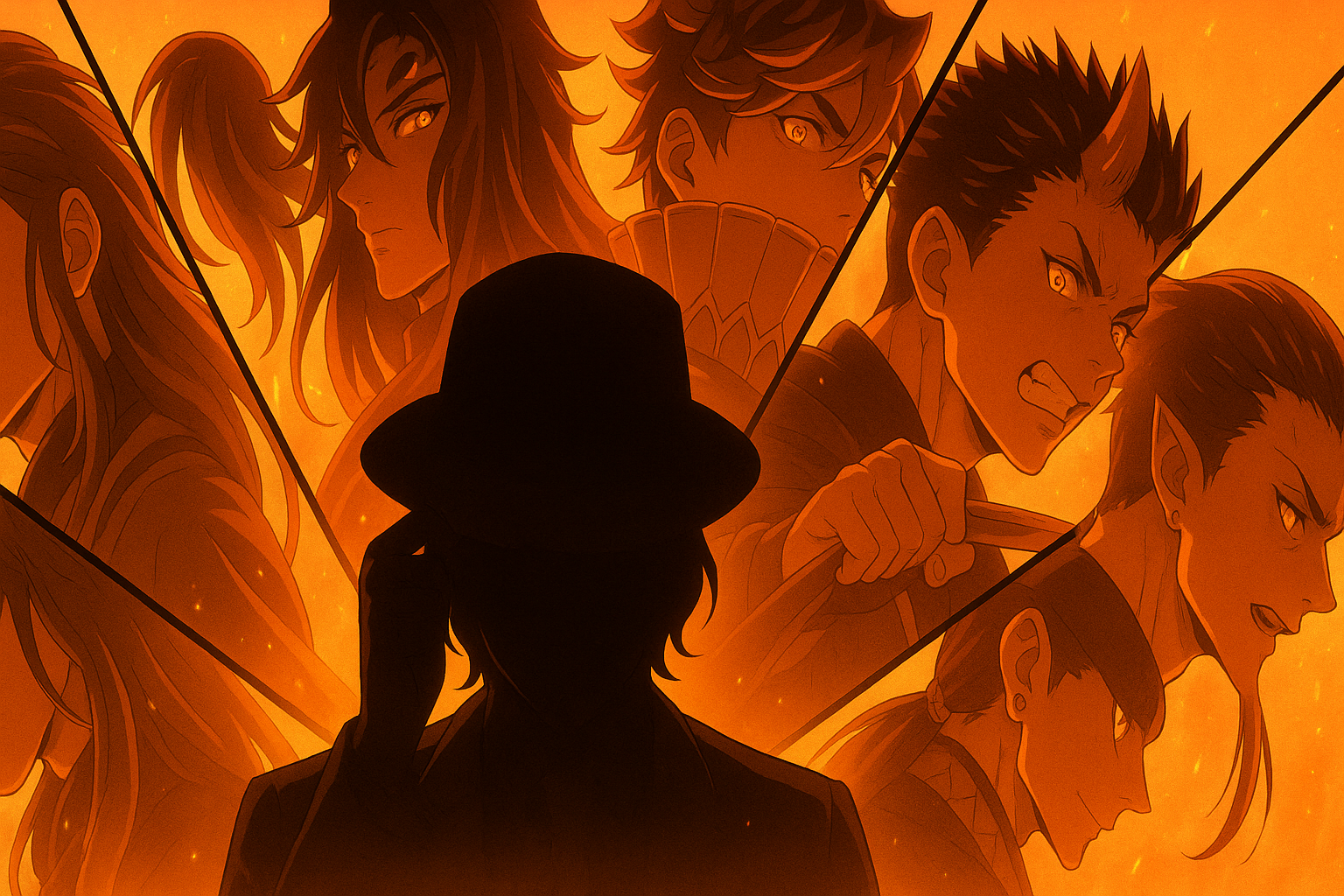

『鬼滅の刃』に登場する上弦の鬼たち。その異形の姿と能力は、まるで“感染症”をモチーフにしたかのような、静かで深い恐怖をまとっている。この記事では、彼らのキャラ設定とストーリー内での演出をもとに、「感染症的恐怖」がどのように物語に織り込まれているのかを詳細に考察していきます。

【アニメ「鬼滅の刃」プロモーションリール 2025】

- 『鬼滅の刃』に登場する上弦の鬼が“感染症”をモチーフにしている理由

- 黒死牟・童磨・猗窩座ら上弦の鬼それぞれの能力と感染症的恐怖の共通点

- 半天狗や玉壺が“変異株ウイルス”として描かれる演出の深読み

- 妓夫太郎と堕姫が共依存型の“心の感染”を象徴している構造

- 鬼舞辻無惨による鬼化が、現実のパンデミック構造と似ている理由

- 上弦の鬼たちが見せた“死のかたち”と、それが現代人の不安に刺さる理由

1. 上弦の鬼とは?──鬼舞辻無惨に選ばれた“六つの異形”

「強さこそが正義だ」

鬼舞辻無惨のその思想のもと、百年にわたり席を変えずに存在し続けたのが──“上弦の鬼”と呼ばれる、鬼の頂点に立つ六体の異形たち。

彼らはただの“強敵”なんかじゃない。

もっと根深く、もっと静かに、「死の恐怖」そのものを象徴する存在だった気がする。

炭治郎たちが出会ってきた数多の鬼たち。それでも、上弦の鬼だけは別格だった。

彼らの登場は、常に世界の“空気”を変えた。時間の流れすら止まるような、重圧。読んでいるこっちの息が詰まりそうになるような、圧倒的絶望。

それはただの強さではなく、鬼としての“完成”だったのかもしれない。

いや、“感染”に近いかも。彼らは、そこにいるだけで“恐怖”をまき散らす。まるで空気のように、音もなく忍び寄ってくる病のように。

では、そんな「上弦の鬼」とは、いったい何者なのか。

その構造と設定を、ここであらためて整理してみたい。

| 上弦の位 | キャラ名 | 主な能力 | 感染症的モチーフ |

|---|---|---|---|

| 壱 | 黒死牟 | 月の呼吸・異形再生 | 異常細胞の増殖/崩壊する自己免疫 |

| 弐 | 童磨 | 氷の術・信者吸収 | 無自覚な心の感染/精神ウイルス |

| 参 | 猗窩座 | 破壊衝動・格闘戦 | 怒りの伝播/精神感染 |

| 肆 | 半天狗 | 分裂・感情具現 | 変異株/症状の多様性 |

| 伍 | 玉壺 | 水・壺・空間操作 | 閉鎖空間の感染/芸術的パンデミック |

| 陸 | 妓夫太郎・堕姫 | 毒・帯・共依存 | 血液感染/依存による精神・肉体連動 |

この6体の上弦たちには、それぞれの“死のかたち”がある。

でも、その根っこには共通点があった。

「人を壊すこと」ではなく、「人の中に入り込むこと」。

上弦の鬼たちは、“戦って勝つ”ために存在しているわけじゃない。

彼らの本質は、「恐怖を植えつけ、感情を汚染し、絶望を感染させること」。その存在自体が、まるで病原体のように人々の心に入り込み、抜け出せなくさせる。

だから彼らは、「感染症のモチーフを持つ存在」として物語に刻まれたのかもしれない。

次のセクションでは、彼らひとりひとりの“感染力”を、具体的な能力とストーリー描写から追っていきます。

2. 黒死牟(上弦の壱)──異形の進化と崩壊する肉体の“病理”

“ただ強く在りたい”──その欲望が、やがて命をも侵す。

黒死牟という鬼は、他の上弦とは違う“静けさ”をまとっていた。

どこか冷たく、淡々としていて、恐怖を煽るでもなく、怒るでもない。ただ、圧倒的な“異常”として、そこにいた。

剣士のようで剣士でなく、人の形をして人ではなく。

初めて彼の姿を見た時──その顔には、六つの目が並んでいた。

異形。進化。そして崩壊。

まるで“身体が拒否反応を起こしている病原体”のようだった。

| キャラ名 | 能力の種類 | 特徴 | 感染症的モチーフ |

|---|---|---|---|

| 黒死牟(こくしぼう) | 月の呼吸・肉体進化 | 過剰な執着・再生・異形化・武士道崩壊 | がん細胞的増殖/免疫暴走型感染症 |

彼は元・人間。しかも“鬼狩り”だった。

つまり、病を倒す側だった者が、いつの間にか“病そのもの”になっていたという皮肉な存在。

黒死牟は、無惨の血に染まり、圧倒的な強さを手に入れた。だがその代償として、彼の肉体は“鬼”という病に侵されていく。

顔の目は増え、腕は異様に長くなり、最期には自らの刀が肉体から生え出すという異常な変異を見せる。

それはまるで──制御不能のウイルスに侵された細胞のようだった。

「こんな身体に、なりたかったわけじゃない」

そう言ってもおかしくないくらい、彼の進化は、“正しい進化”ではなかった。

けれど、黒死牟は決してそれを口にしない。

ただ黙って、“強さ”の形を探し続ける。

弟・縁壱と比較され、劣等感を抱き続けた過去。

人間のままでは到達できなかった境地を、鬼という“不死”の形で追い求めてしまった罪。

それはまさに、“抗えない感染”だったのかもしれない。

誰にも気づかれず、誰にも止められず、ただ静かに蝕まれていく。

その精神構造ごと、病に似ていた。

「お前のようにはなれなかった…」

黒死牟の最期の言葉は、敗北ではなく“感染された哀しみ”だったように思えた。

鬼であることの代償。

強さに囚われた者が、ついには自分すら“壊してしまう”という構造。

黒死牟というキャラは、「鬼とはなにか?」という問いに対して、“生きている病”という回答を出していたのかもしれない。

次は、そんな静かな病とは真逆の、“陽気な感染源”──童磨について、考えていこう。

3. 童磨(上弦の弐)──“信者を取り込む感染源”としての狂気

「あはは、君も救われたいの?」

その笑顔は、まるで“空気”だった。

軽くて、透明で、でも確かに肺の奥まで入り込んでくる。拒否しようとしても、もう手遅れなほど。

童磨。

“優しい教祖”を装いながら、その実、人の命も感情も、呼吸のように吸い込んでしまう鬼だった。

彼の前では、泣いている人も、怒ってる人も、みんな“感情”を削ぎ落とされていく。

自分で選んだと思った言葉さえ、いつの間にか彼に“与えられていた答え”になっている。

その状態って、たぶん──“感染”に近い。

| キャラ名 | 能力の種類 | 特徴 | 感染症的モチーフ |

|---|---|---|---|

| 童磨(どうま) | 氷の血鬼術/吸収再構築 | 無感情・笑顔・教祖的支配者 | 無自覚感染源/精神的ウイルス像 |

童磨の能力は氷の術だけど、彼自身が本当に“冷たい”のは、感情がゼロであるということだった。

どれだけ人が死んでも、悲しみを知らない。

どれだけ信者が苦しんでも、涙の理由がわからない。

でも彼は、その“わからなさ”を隠そうとしない。

むしろ“理解しようとするフリ”をして、相手の懐にスルリと入り込んでくる。

そうして、「かわいそうだね」って言って、抱きしめて、吸い込む。

童磨の信者たちは、自らの意志で彼に身を預けていたように見えて、気づけばもう、彼から逃げられない身体になっていた。

──これ、どう考えても“感染”だと思う。

本人に自覚がなくても、笑顔で人を殺しながら、「救ってあげたつもり」になっている。

無自覚感染者の最悪パターンみたいな存在。

童磨という鬼は、直接的な暴力ではなく、“甘さ”で侵してくるタイプの恐怖だった。

しかも彼の氷の術は、空気を冷やし、血を凍らせ、内側から死に至らせる。

つまり、「呼吸によって命を奪う」という点で、まさにウイルスのような構造だった。

信者を取り込み、感情を凍らせ、意志さえも吸収していく童磨。

誰かに「救われたい」と願ったその瞬間──彼の“感染ルート”は開かれる。

「君の心、もう僕のものだからね」

そう言われた時点で、きっともう、自分では取り返せないところまで来てる。

童磨は、“心の免疫が落ちた人間”を狙う。

だから怖い。優しい顔をして、無邪気に笑いながら、“自分が誰かを壊していること”にさえ気づいていない。

感染症のモチーフとして、こんなに巧妙で無害を装った鬼は他にいない。

童磨は、人の心の隙間に入り込む“精神型ウイルス”──そう呼ぶのが一番しっくりくるかもしれない。

次のセクションでは、そんな精神の侵略とは逆に、“怒り”を感染させるような存在──猗窩座について見ていこう。

4. 猗窩座(上弦の参)──破壊本能と“拡がる戦闘衝動”の連鎖

「強くなりたいんだろう? だったら戦おうよ」

その声は、煽っているようで、祈ってるみたいでもあった。

猗窩座──誰よりも激しく、誰よりも純粋に、戦いに“救い”を求めてしまった鬼。

戦うことが、生きることだった。

殴り合いの中にしか、自分の意味を見出せなかった。

でも彼が“戦い”を愛したのは、たぶん、自分の弱さを隠すためだった。

怒りや悲しみが静まる暇もないほど、拳を振るい続けていれば、「もうこれ以上、失わなくていい」と信じられたから。

だけど──その衝動は、周囲にも伝染する。

怒りや憎しみって、ほんの少しのきっかけで、人から人へと拡がっていく。

まるでウイルスみたいに。

| キャラ名 | 能力の種類 | 特徴 | 感染症的モチーフ |

|---|---|---|---|

| 猗窩座(あかざ) | 術式展開/破壊殺 | 戦闘依存・強さ至上主義・拒絶された過去 | 戦闘欲求の伝播/攻撃衝動型の精神感染 |

猗窩座の強さは、肉体だけじゃない。

それよりも、彼が放つ“空気”が恐ろしい。

真正面から向かい合った者は、彼の戦闘意欲に取り込まれてしまう。

自分の中にあったちっぽけなプライドや、勝ちたいという欲が、むき出しになっていく。

あれはきっと、“怒り”の感染だ。

無限列車編での煉獄との死闘。

猗窩座が「鬼になれ」と繰り返す姿には、ただの勧誘じゃない、“信じた道を他人にも押し付けたい孤独”がにじんでいた。

強くなりたかった。

でも、その強さが誰かの命を奪ってしまったとき、もう後戻りはできなかった。

だから、戦い続けるしかなかった。

「人間なんて、すぐに死ぬ。無意味だ」

それは、誰よりも“死”を怖がっていた者の言い訳だったのかもしれない。

猗窩座は、過去に大切な人を救えなかった。

その悔しさが、怒りに変わり、怒りが暴力になって、暴力がまた孤独を生んだ。

そして、孤独がまた、「誰かに同じ道を歩かせようとする病」になった。

戦闘狂というより、“怒りの感染者”。

しかも、かなり強力なウイルス株。

相手の弱さに入り込むことで、“勝ちたい”という感情を暴走させる猗窩座は、肉体よりも“精神”に作用する鬼だった。

次は、“分裂”という形で恐怖を拡散する鬼──半天狗と玉壺へ。

(チラッと観て休憩)【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』特報】

5. 半天狗・玉壺──分裂・変異する鬼たちと“変異株”的恐怖

ひとつを倒しても、終わらない。

顔を砕いても、また別の顔が現れる。

半天狗。

そして、玉壺。

このふたりの鬼は、「正体がつかめない恐怖」を象徴していた。

それは、“変異”。

つまり、現代で言えば──変異株ウイルスのような存在。

攻撃しても、無効化される。

法則を見つけたと思ったら、次の瞬間、また別の“症状”が出てくる。

そんな“対応不能な不気味さ”を、この二体の鬼は引き受けていた。

| キャラ名 | 能力の種類 | 特徴 | 感染症的モチーフ |

|---|---|---|---|

| 半天狗(はんてんぐ) | 分裂/感情具現化 | 弱者の皮/執拗な逃避・分裂体の暴走 | 症状の多様化・複数感染/変異型ウイルス |

| 玉壺(ぎょっこ) | 液体・生物生成/空間転移 | 不定形・異常芸術・壺と一体化 | 水媒介の病/閉鎖空間での感染=局所的パンデミック構造 |

まずは半天狗。

彼の能力は“逃げながら分裂する”というものだった。

それだけ聞くと、ちょっと情けない鬼に思えるかもしれない。

でも本当は、あれこそが一番厄介なタイプだった。

分裂した彼の“感情体”は、それぞれ異なる能力と性質を持つ。

怒り・喜び・悲しみ・憎しみ──まるで「ひとつの感染源から生まれた、複数の症状」のようだった。

特効薬が効いたと思っても、別の症状がぶり返す。

戦えば戦うほど、混乱が増していく。

しかも、本体はずっと“弱者”の顔をして隠れている。

被害者ぶって泣き、助けてほしいような声を出しながら、実はすべてをコントロールしている。

これはもう──狡猾なウイルスそのもの。

一方、玉壺はまた別の恐怖だった。

“壺”という閉じられた空間から、不気味な生命体や毒のような液体を出してくる。

彼がどこに現れるか、何をしてくるか、予測できない。

しかも言葉や価値観すら通じない。

「芸術だ」と言って、痛みも死も笑いながら加工していく。

「美しい…! この死体、とても芸術的だろう?」

──理性の外にあるウイルス。それが玉壺。

彼の存在は、理不尽で説明不能な“パンデミック的恐怖”を象徴していた。

つまり半天狗は“多様な変異”、玉壺は“空間を封鎖する閉鎖型感染”。

どちらも、「何がどう作用しているのかわからないけど、確実に侵されている」という恐怖をもたらす。

鬼たちが「感染症のモチーフ」であるという視点で見れば、彼らはまさに“医療でも制御しきれないタイプの病”だ。

どこから来たのかも、どこまで広がるのかも、誰にもわからない。

次のセクションでは、そんな複雑な“共依存感染”を体現するふたり──妓夫太郎と堕姫へ。

6. 妓夫太郎と堕姫──血液と毒の“感染”による死の拡散

“ひとつの命を、ふたつで使ってる”みたいだった。

妓夫太郎と堕姫。

上弦の陸として現れたこの兄妹は、共依存と毒の象徴だった。

見た目は正反対。性格も違う。

けれど彼らは、同じ“感染源”に根を張った双子のような存在だった。

ふたりでひとつ。

どちらかを倒しても、もう片方が動く。

まるで、症状が一度引いてもぶり返すタイプの病のように、しつこく、深く、そして静かに拡がる。

| キャラ名 | 能力の種類 | 特徴 | 感染症的モチーフ |

|---|---|---|---|

| 妓夫太郎(ぎゅうたろう) | 血の鎌/毒 | 醜悪な自己否定・強烈な執着・毒による攻撃 | 血液感染/接触毒=体内から蝕む病理 |

| 堕姫(だき) | 帯/肉体拘束 | 美貌/承認欲求/兄への依存 | 媒介者的役割/性感染・感情依存のイメージとリンク |

妓夫太郎の武器は「毒」。

自分の血を鎌にし、敵を切り裂くことで体内に毒を送り込む。

しかもその毒は、鬼殺隊の中でも最強クラスの剣士たちでさえ、数分で死に至らせるほど強力だった。

血液を通して広がる。

目に見えないうちに、体の中に忍び込む。

つまり彼は、“体内から破壊する感染症”の象徴だった。

そしてその中心にいたのが、妹・堕姫。

彼女は、美しく、そして非常に執着が強かった。

自分の美貌がすべてだと思っていて、認められないことを極端に嫌う。

でもその裏には、誰にも見つけてもらえなかった“幼い自分”がいた。

ふたりは、互いに“生きてていい理由”を支え合っていた。

それがどれだけ歪でも、どれだけ不幸でも、ふたりきりの世界では、それが唯一の免疫だった。

「兄ちゃんがいるから、あたし、生きてる」

「お前がいるから、俺も、生きてられる」

──このやりとりは、愛じゃなく“感染の固定化”だったのかもしれない。

彼らは、依存と毒がセットになっているウイルスのようだった。

どちらかを治そうとしても、もう一方が必ず抵抗する。

しかも厄介なのは、彼らが「救われたい」と思っていないこと。

もう自分の“壊れた部分”すら、ふたりで肯定してしまっていた。

だからこそ、倒すためには“ふたり同時”でなければならなかった。

心臓と肺、どちらかだけじゃ命を止められないのと同じように。

この兄妹は、感情依存型の感染症。

精神と肉体の両面から、ジワジワと“死”を拡散する。

彼らの恐怖は、「戦闘力の高さ」ではなく、“すでに手遅れ”なほどに自分自身が壊れていたことだったのかもしれない。

次はいよいよ、彼らを生み出した“元感染源”──鬼舞辻無惨と、鬼という存在そのものが持つ構造に迫ります。

7. 鬼の存在は“感染症”の象徴か?──無惨と鬼化の構造から読む

鬼は、人を喰う。

でも、それだけじゃない。

もっと深くて、静かで、見えないところから侵してくる。

──気づいたら、もう戻れなくなっている。

鬼舞辻無惨。

すべての鬼の“起源”にして、“感染源”。

彼の血を一滴でも取り込めば、人間は鬼になる。

理性を失い、人を襲い、陽の光すら受け付けない体に変わる。

それはもう、感染症の初期症状とほとんど同じだった。

「自分は大丈夫」

「少し変化しただけ」

──そうやって、日常に戻ろうとした者ほど、気づけば完全に“鬼”に染まっていた。

しかも無惨の血は、拒否権がない。

意志で弾くことも、祈りで止めることもできない。

それはもう、暴力というより、“生理現象”に近い侵食だった。

| 要素 | 鬼の特徴 | 感染症との類似点 |

|---|---|---|

| 感染源 | 無惨の血/接種により即変異 | ウイルス感染=血液や体液で拡散 |

| 症状 | 日光嫌悪/食人衝動/再生異常 | 免疫異常/異常細胞増殖のイメージ |

| 拡大方法 | 鬼が新たな鬼を生み出す | クラスター感染/パンデミック構造 |

| 治療法 | 珠世・炭治郎らによる“薬”での対抗 | ワクチン・抗ウイルス薬の暗喩 |

この構造を見れば、鬼という存在はまさに“感染症のメタファー”ではなく、“モチーフ”として描かれていると断言してもいい。

鬼滅の刃の世界では、“死”は突然やってくる。

でも、鬼による“死”は、静かに、じわじわと、心から蝕んでくる。

だからこそ怖い。

戦うことができない、逃げることもできない、“自分自身が変わってしまうこと”に対しての恐怖。

鬼になった者たちには、ほぼ例外なく“元人間”だった頃の苦しみがある。

それは、たまたま感染したのか、もともと免疫がなかったのか。

どちらにせよ、“その時の感情の隙間”が、感染の入り口だった。

「俺は…弱かった」

そうつぶやいた瞬間から、すべては始まっていたのかもしれない。

つまり、鬼とは──

心が折れたときに入り込んでくる“負のウイルス”。

戦いのなかで現れる敵であると同時に、人間の心の裏側を映す鏡でもあった。

次はいよいよ、この記事の総まとめへ。

上弦の鬼たちを通して見えてきた“感染症モチーフ”の本質を整理していきます。

| 上弦の鬼 | 象徴する恐怖 | 感染症との関連性 |

|---|---|---|

| 黒死牟 | 過剰な進化と自己崩壊 | がん細胞的な暴走と免疫崩壊 |

| 童磨 | 無自覚な支配と感情の欠落 | 精神的感染/無症状感染者 |

| 猗窩座 | 戦闘衝動と孤独 | 怒りの伝染/暴力的精神感染 |

| 半天狗 | 恐怖の分裂と逃避 | 変異株的恐怖/多様な症状 |

| 玉壺 | 異形と閉鎖空間の支配 | 水媒介/局所感染のパンデミック |

| 妓夫太郎・堕姫 | 共依存と毒による腐敗 | 血液感染/毒性拡散と精神依存 |

| 鬼舞辻無惨 | 万能で無慈悲な感染源 | 感染の起点/パンデミック構造 |

8. まとめ:『鬼滅の刃』が描いた“感染症モチーフ”という死のかたち

鬼滅の刃に登場する上弦の鬼たちは、ただの“強敵”ではなかった。

それぞれの存在が、それぞれの方法で、“死”や“絶望”をまるで感染症のように拡げていた。

黒死牟は、“進化”の名のもとに自壊していく細胞だった。

童磨は、“信仰”という名で心に入り込むウイルスだった。

猗窩座は、“怒り”を撒き散らす精神的感染源だった。

半天狗と玉壺は、“形を変える恐怖”の象徴だった。

妓夫太郎と堕姫は、“共依存の毒”による死の拡散装置だった。

そしてそのすべての起点には、鬼舞辻無惨という“感染源”がいた。

彼らはまるで、現代における“目に見えない恐怖”のメタファーだった。

病気のように、気づいたときにはもう取り返しがつかない。

心に侵入し、体を変え、世界の“当たり前”を塗り替えていく。

でも、鬼滅の刃はそこにひとつの救いも残してくれた。

それは、「感染した人間にも、戻りたいという意志が残っている」こと。

「絶望の中にいる誰かの手を、誰かがちゃんと握ろうとする」こと。

「俺は、人間に戻りたかったんだ」

その言葉が、本当の“治療”だったのかもしれない。

“鬼”という存在を、ただの敵としてではなく、「失われた感情」や「癒えない傷」の象徴として描いた鬼滅の刃。

だからこそ、読者は戦いの中で泣いてしまう。

そして、どこかで自分の中にも“鬼になりそうだった瞬間”があったと気づく。

上弦の鬼たちは、“死”のかたちを、さまざまな角度から見せてくれた。

そのすべてが、今を生きる私たちの不安や痛みと、どこか似ていた。

だからこそ、この物語は忘れられない。

ただ強いだけじゃない。

ただ優しいだけじゃない。

しくじって、壊れて、それでも誰かに抱きしめられたくて──

鬼たちは、そんな“弱さのかたち”だったのかもしれない。

そしてそれは、感染症のように静かで、でもたしかに胸の奥に残る、

“名前のつかない哀しみ”だったのかもしれない。

上弦の鬼ひとりひとりの背景や戦い、感情に迫る特集を、こちらのカテゴリーでじっくりまとめています。

彼らの“しくじり”と“哀しみ”をもっと深く読み解きたい人は、ぜひこちらも覗いてみてください。

- 『鬼滅の刃』の上弦の鬼たちは、それぞれ異なる“感染症モチーフ”を体現している

- 黒死牟は“異常細胞の増殖”、童磨は“無自覚な心の感染源”として描かれている

- 猗窩座は“怒りの伝染”、半天狗と玉壺は“変異型・不定型ウイルス”の恐怖を象徴

- 妓夫太郎と堕姫は“毒と依存による拡散型感染”という二重構造で描かれている

- 鬼舞辻無惨の血による“鬼化”は、現実の感染症拡大と酷似した構造を持つ

- 鬼という存在は、“死”ではなく“心が崩れていく過程”そのものだった

- 『鬼滅の刃』は、感染症というモチーフを通じて、人間の脆さと救いの可能性を描いている

【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』特報第2弾】

コメント