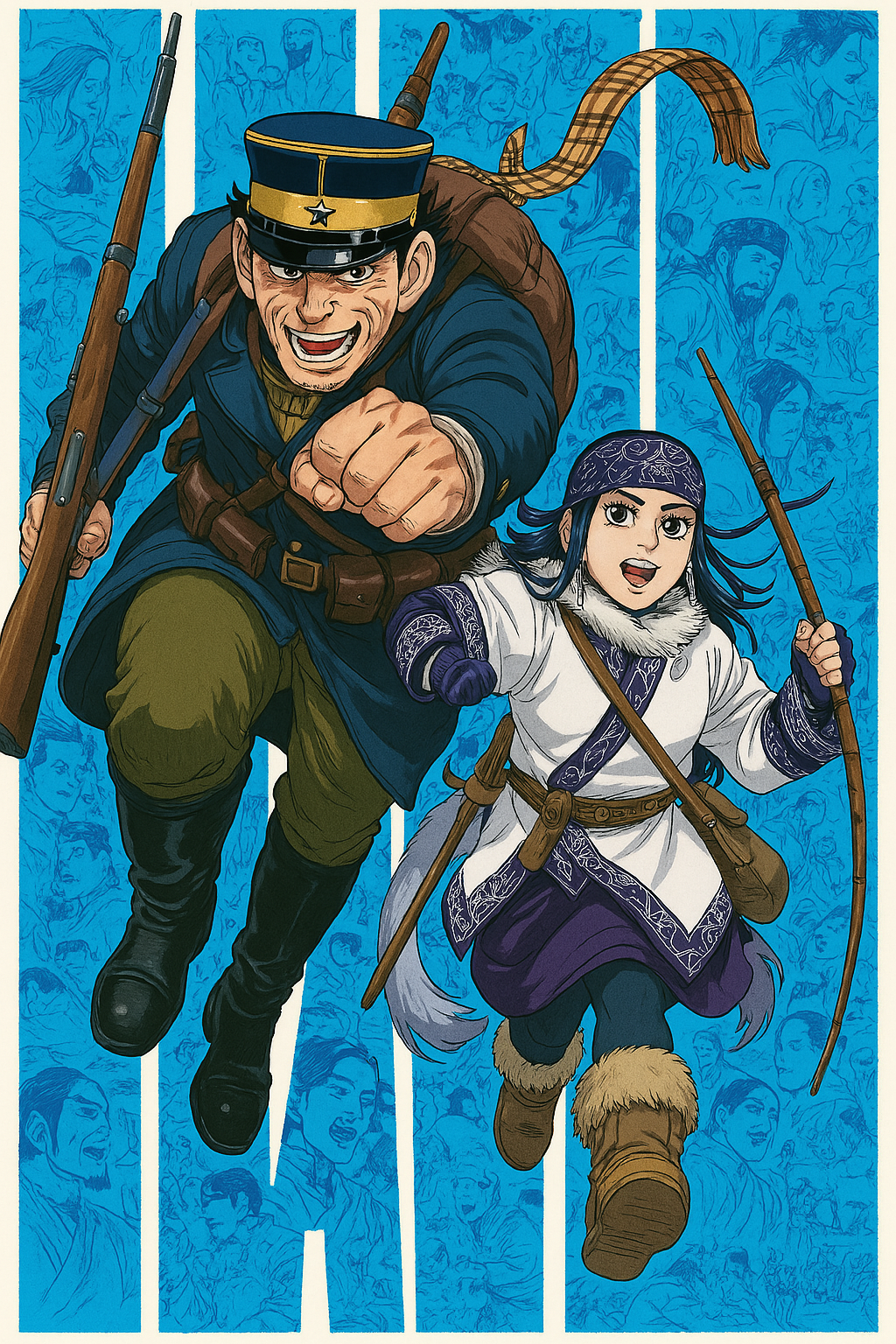

明治末期の北海道・樺太を舞台に、金塊争奪戦を描いた『ゴールデンカムイ』。作者・野田サトルが手掛けたこの作品は、冒険・歴史・グルメ・ギャグと多彩な要素を融合させつつ、特に「アイヌ文化」の描写に高い評価を受けています。

物語を通して描かれるアイヌの生活、言語、狩猟、料理、精神文化は、多くの読者・視聴者にとって新鮮で、文化理解の入り口ともなりました。

本記事では、漫画・アニメ・実写映画を通じて『ゴールデンカムイ』がどのようにアイヌ文化を紹介してきたのか、そして野田サトルがその魅力をいかに掘り下げてきたのかを徹底解説します。

- 『ゴールデンカムイ』に描かれたリアルなアイヌ文化の魅力

- 作者・野田サトルが作品に込めた文化的メッセージ

- アニメや実写映画における文化監修と再現のこだわり

アイヌ文化を描いた『ゴールデンカムイ』の本質とは?

『ゴールデンカムイ』は、金塊争奪というエンタメ性あふれるストーリーの中に、アイヌ文化を深く織り込んでいます。

それは単なる背景設定に留まらず、アイヌの知恵や哲学、人間と自然の共生というテーマが根幹に据えられており、多くの読者の価値観に影響を与えました。

この章では、アイヌ文化のどのような側面が作品に込められているのか、その本質に迫ります。

文化紹介だけでなく「共に生きる知恵」として描かれる

『ゴールデンカムイ』で描かれるアイヌ文化は、単なる「民族紹介」ではなく、サバイバルを支える生活の知恵として機能しています。

アシㇼパが杉元に教える狩猟方法や調理法は、命をいただき命を繋ぐという自然との共生意識が根底にあります。

たとえば、シカを仕留めたあとすぐに内臓を取り出し、脳や胆嚢などを丁寧に利用する場面では、「捨てる命はない」というアイヌの精神が表現されています。

このような描写は、読者に自然環境と人間社会の関係を見直すきっかけを与えてくれます。

差別や偏見ではなく、誇りと強さに焦点を当てた視点

野田サトル氏は、取材を重ねる中で「可哀想なアイヌではなく、強くて面白いアイヌを描きたい」という信念を持つようになったと語っています。

その結果、アシㇼパというキャラクターは、年齢こそ若いものの、知恵と誇りを持った強い存在として物語の中心を担います。

狩猟の腕、文化への知識、仲間を思いやる心——どれをとってもアイヌの「強さ」が前面に出ています。

加えて、作品全体を通して差別の歴史を一面的に語るのではなく、現代につながる「尊重」の視点を提示しています。

このアプローチこそが、多くの読者がアイヌ文化に対して関心を持ち、ポジティブな印象を抱いた理由だと言えるでしょう。

作品内での描写と読者への学び(まとめ表)

| 要素 | 描写例 | 伝える価値 |

| 狩猟 | 罠、弓矢、動物との向き合い方 | 自然と共に生きる精神 |

| 食文化 | チタタㇷ゚、ルイベ、脳味噌鍋 | 命を活かす知恵 |

| 信仰 | イヨマンテ(熊送り)などの儀式 | 霊と共存する世界観 |

| 言語 | 会話におけるアイヌ語の使用 | 言葉に込められた哲学 |

作者・野田サトルが『ゴールデンカムイ』で伝えたかったこと

『ゴールデンカムイ』は、ただのサバイバルアクション漫画ではありません。

この作品には、野田サトル自身のルーツ、信念、そして描きたい「日本のもう一つの歴史」が緻密に織り込まれています。

物語に込められたメッセージは、単なるフィクションを超え、読者に問いかける力を持っています。

曽祖父の体験と北海道への愛が原点

『ゴールデンカムイ』の発想の起点は、作者の曽祖父が日露戦争に出兵した屯田兵であったという実体験にあります。

野田サトル氏は、北海道の地で生まれ育ち、その開拓史や戦争、そして自然と人間の関わりに強い関心を抱いていたと語ります。

はじめは「ヒグマと猟師」をテーマにした狩猟漫画を考えていたそうですが、それだけでは物語が広がらないと感じ、土方歳三や金塊伝説、そしてアイヌ文化といった要素を組み合わせて構想が膨らんでいったとのことです。

北海道という土地そのものへの敬意と、そこで生きた人々の歴史に深く根差した作品であることが、随所に表れています。

「可哀想なアイヌではなく、強く面白いアイヌを描きたい」

野田氏は、アイヌ文化を取り扱うにあたり、「暗く重たい被差別の物語」ではなく、「魅力的でユーモアもある強いアイヌ像」を描きたいという思いを強く持っていたと語っています。

実際、アシㇼパは狩猟や食文化に通じ、仲間想いで芯のあるキャラクターとして描かれ、読者の中で「アイヌ=誇り高き民族」という印象を強く残す存在となりました。

また、アイヌ文化の描写は徹底したリサーチに基づいており、アイヌ語監修の中川裕氏や現地の協力者の支援を受けてリアルに再現されています。

これにより、読者は自然な形で文化や価値観を学ぶことができ、フィクションでありながら教育的価値の高い作品となっています。

作品構想から伝えたいメッセージをまとめた表

| 創作の原点 | 曽祖父の戦争体験、北海道の歴史 |

| 物語構成の工夫 | 金塊争奪戦+歴史+文化+ギャグという多層構造 |

| アイヌ文化の描写方針 | 「悲しさ」より「誇りと強さ」を描くことを重視 |

| メッセージ | 異文化との共生、命の尊さ、歴史の多面性 |

【「連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―」特報映像【WOWOW】】

作品内に登場するアイヌ文化の具体的描写

『ゴールデンカムイ』は、物語の随所にアイヌ文化をリアルに反映させており、その精緻な描写は読者の知的好奇心を刺激し続けています。

食、狩猟、言語、信仰、衣装など、あらゆる生活文化が丁寧に再現され、まるで「もうひとつの教科書」のような情報の宝庫です。

ここでは、作中に描かれた代表的な文化的要素と、その意義について掘り下げて紹介します。

狩猟と食文化:命をいただく儀式としての食事

『ゴールデンカムイ』の中でも特に印象的なのが、狩猟と食の描写です。

アシㇼパはシカやウサギ、魚を狩り、肉や内臓を余すところなく使って料理をします。

たとえば、「チタタㇷ゚」(叩いた肉のスープ)や、鮭を凍らせて食べる「ルイベ」、さらには熊の脳みそを煮て食べる場面など、衝撃的でありながら、命に感謝するアイヌの精神が自然に伝わってきます。

これらの食文化は、アイヌにとって単なる栄養摂取ではなく、自然と共存するための「儀式」でもあるのです。

言語と儀式:アイヌ語監修と文化考証の徹底

作中では、登場人物がアイヌ語を用いて会話したり、伝統的な儀式を行う場面が多く描かれています。

たとえば、「ヘケ!」という驚いた時の感嘆語や、動物の魂を神に返す「イヨマンテ(熊送りの儀式)」などがその代表例です。

このような言語や儀式は、言語学者・中川裕氏らによる本格的な文化監修のもと、リアリティを持って描かれており、民族学的価値の高い作品とも言われています。

アイヌ語の仮名表記や音声の自然な使い方も、「架空の言語ではなく、現実に生きる言葉」として視聴者に響くのです。

文化要素と作品内描写まとめ(表)

| 文化カテゴリ | 描写内容 | 文化的意義 |

| 狩猟 | 罠の仕掛け、弓矢、動物の解体 | 自然との共生と命への感謝 |

| 食文化 | チタタㇷ゚、ルイベ、脳みそ鍋 | 命を余さずいただく知恵 |

| 言語 | 「ヘケ!」「カムイ」などアイヌ語の使用 | 言語を通じた価値観の伝達 |

| 信仰・儀式 | イヨマンテ、火の神への祈り | 自然と神々の存在との共存 |

| 衣装・工芸 | 刺繍入りのローブ、マキリ(小刀) | 生活と美の融合、部族ごとの識別 |

アニメ・実写映画でも貫かれる文化リスペクト

『ゴールデンカムイ』は原作漫画だけでなく、アニメや実写映画においてもアイヌ文化への深いリスペクトが一貫して守られています。

それぞれのメディアで制作陣が文化的精度を追求し、リアルな再現を目指す姿勢は、多くの視聴者の信頼を集めています。

この章では、アニメと実写映画における文化監修や演出の工夫を詳しく見ていきましょう。

アニメでは監修付きでリアリティを追求

TVアニメ版『ゴールデンカムイ』では、アイヌ語監修を担当する中川裕氏(千葉大学名誉教授)が制作初期から参加しています。

アイヌ語の発音指導や文法チェックだけでなく、儀式の進行方法や道具の使い方、衣装の柄など細部に至るまで徹底的に監修されています。

特に、アシㇼパが唱えるアイヌ語の祈りのシーンでは、音声的なリアリティと意味の深さが絶妙に融合しており、視聴者に強い印象を与えました。

さらに、北海道の自然音や動物の鳴き声などもリアル録音された素材が使用されており、臨場感を高める工夫が随所に施されています。

実写映画でも中川裕氏らが文化監修に参加

2024年に公開された実写映画版『ゴールデンカムイ』でも、文化監修にはアニメと同様に中川裕氏とアイヌ活動家の秋辺デボ氏が参加し、作品の信頼性を支えています。

特に注目されたのが、アイヌ語の正確な発音と表情の動きのシンクロ、そしてリアルに再現された民族衣装です。

アシㇼパ役の山田杏奈は、実際に文化指導を受けながら演技を行っており、「現代に生きるアイヌ像」を丁寧に演じきったと高く評価されています。

また、セットや小道具の多くが北海道現地で撮影・再現されており、作品の背景にある土地と文化の重みがスクリーンからも感じられます。

アニメ・映画での文化監修比較表

| メディア | 文化監修者 | 監修内容 |

| TVアニメ | 中川裕 | アイヌ語・儀式・衣装・道具全般 |

| 実写映画 | 中川裕、秋辺デボ | 言語指導、衣装再現、精神文化の演出 |

| 共通の特徴 | 文化への敬意と精度を両立したリアルな描写 | |

『ゴールデンカムイ 野田サトル アイヌ文化』の魅力を総まとめ

『ゴールデンカムイ』は、野田サトルの創作力と深い歴史・文化リテラシーが融合した、まさに唯一無二の作品です。

特にアイヌ文化の描写においては、表面的な紹介を超え、生活・思想・言語・信仰などあらゆる面を網羅する知的でエンタメ性に富んだ表現がなされています。

ここでは、これまでの内容を振り返りつつ、作品が社会に与えた影響と今後の可能性にまで目を向けてみましょう。

漫画・映像を通じて文化理解を広げた意義

『ゴールデンカムイ』が成し遂げた最大の功績の一つは、大衆的な漫画・アニメ・映画というフォーマットを通じて、一般層にアイヌ文化を広めたことです。

歴史の教科書にはわずかに登場する程度だったアイヌ民族の存在が、作品をきっかけに若い世代や海外ファンにまで知られるようになったのは、まさに文化発信の成功例と言えるでしょう。

また、ファンが実際に北海道のアイヌコタンを訪れるなど、観光や学びへの行動にもつながっています。

今後の作品や教育分野への影響にも期待

『ゴールデンカムイ』の影響はエンタメの枠にとどまりません。

2023年には、北海道の教育機関で本作を教材の一部として活用する事例も登場しました。

今後も、多文化共生教育やアイヌ理解の促進において、重要な教材的価値を持つと予測されます。

さらに、野田サトルの次回作にも高い注目が集まっており、彼の作家性そのものが「信頼できる歴史×文化の語り手」として定着しつつあります。

作品の文化的インパクトまとめ(表)

| 影響分野 | 具体例 | 波及効果 |

| エンタメ | アニメ・実写映画化、グッズ、展示会 | ファン層の拡大と国際的評価 |

| 教育 | 学校教材での活用、図書館推薦図書 | 若年層の歴史・文化理解促進 |

| 観光・地域振興 | アイヌコタン訪問者増、聖地巡礼 | 地域経済と文化交流への貢献 |

| 言語・学術 | アイヌ語への関心、研究資料としての活用 | 少数言語の保存・発信に貢献 |

『連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』予告編 – Netflix】

コメント