『イクサガミ』シーズン2(第2章)の制作決定が発表され、「配信日はいつ?」「原作のどこまで描かれる?」「横浜流星はどんな役割になるの?」と気になって、このページにたどり着いた人も多いと思います。 ただ、現時点で公式に発表されている情報と、まだ明かされていない情報が混在しており、断定的な記事に戸惑っている人も少なくありません。

この記事では、Netflixが発表した「シーズン2(第2章)制作決定」という確定情報を軸に、配信時期・原作の範囲・物語の時系列・天明刀弥(横浜流星)の登場が持つ意味までを、事実と整理、そして控えめな分析でまとめています。 あえて未来を言い切らず、「いま分かっていること」「まだ分からないこと」を分けて書いているのが特徴です。

シーズン1を観終えたあとに残った違和感や期待、続きを待つあの感じ。 その正体を一度、言葉にして整理したい人に向けて書きました。 まずは、全体像だけをつかみながら読み進めてみてください。

- 『イクサガミ』シーズン2(第2章)で公式に確定している情報と、まだ未発表の情報の線引き

- 配信日・話数が未発表の中で、どう待つのが正解かという現実的な整理

- シーズン1が「途中で終わっている」と言える理由と、第2章に直結するラストの意味

- 原作構造から読み解く、シーズン2が担うと考えられる物語上の段階

- 横浜流星が演じる天明刀弥の登場が、物語の空気をどう変えたのか

- 岡田准一・藤井道人監督のコメントから見える、シーズン2の制作スタンス

- 今後チェックすべき次の公式発表ポイントと、情報の追い方

- 先に全体像だけ|この記事で分かること・深掘りすること

- 1. 【公式発表】『イクサガミ』シーズン2(第2章)制作決定|まず確定した事実

- 2. シーズン2(第2章)の配信日はいつ?|現時点で判明している情報まとめ

- 3. 公開時期はいつ頃になる?|制作決定から配信までの現実的スケジュール

- 4. シーズン2は原作小説のどこまで描かれる?|第2章の範囲と区切り

- 5. シーズン1は原作のどこまで描いた?|第2章に直結するラストを整理

- 6. 物語の時系列を整理|明治維新後の世界観と「蠱毒」の流れ

- 「イクサガミ」|予告編|Netflix

- 7. 横浜流星が天明刀弥役で登場|シーズン1ラストのサプライズ出演を解説

- 8. 天明刀弥とは何者?|原作での立ち位置と第2章での重要性

- 9. シーズン2の注目ポイント|物語はどこへ向かうのか(ネタバレなし)

- 10. キャスト・制作陣は続投?|岡田准一・藤井道人監督のコメント整理

- 11. よくある疑問Q&A|全何話?撮影時期は?第3章はある?

- 本記事で扱った内容まとめ一覧|『イクサガミ』シーズン2(第2章)情報整理

- 12. 本記事まとめ|「制作決定」という事実を、どう受け取り、どう待つか

- 『イクサガミ』関連特集記事はこちら

- 「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

先に全体像だけ|この記事で分かること・深掘りすること

| 気になるポイント | この記事でどう扱うか |

|---|---|

| シーズン2は本当に決定? | 公式発表で「確定していること」だけを、まず整理します。 |

| 配信日はいつになる? | 未発表のまま、どこまで分かっていて、どこから先が未知なのかを切り分けます。 |

| 原作のどこを描くのか | 断定せず、物語構造から「第2章」と呼ばれる理由を読み解きます。 |

| シーズン1は途中だった? | なぜ続編が必要だったのかを、ラストの意味から整理します。 |

| 横浜流星の登場の意味 | サプライズ出演が物語にもたらした“空気の変化”を見ていきます。 |

| これから何を待てばいい? | 今後チェックすべき公式情報のポイントを、最後にまとめます。 |

1. 【公式発表】『イクサガミ』シーズン2(第2章)制作決定|まず確定した事実

続編って、発表の瞬間よりも、その「言い切り方」に心が動くことがある

『イクサガミ』シーズン2(第2章)は、いまこの時点で“制作決定”までが公式に確定しました

逆に言うと、配信日も話数も撮影時期も、まだ何ひとつ発表されていません

| 確定した結論 | 『イクサガミ』シーズン2(第2章)は制作決定(公式発表済み) |

|---|---|

| 発表日(日本時間) | 2025年12月19日 |

| 配信形態 | Netflixによる世界独占配信(シーズン2でも継続) |

| 公開されたもの | 公式の発表映像・関係者コメント(告知素材として確認可能) |

| 未発表のままの項目 | 配信日/全何話/撮影開始・終了時期/シーズン3の有無 |

| この記事の姿勢 | 「確定情報」と「期待・予想」を混ぜず、線引きしたまま整理する |

要点① 「制作決定」までが確定で、「配信日は未発表」

まず最初に、いちばん大事な線引きを置きます

確定しているのは「シーズン2(第2章)の制作が決まった」ことです

そして、配信日・話数・撮影時期は一切未発表です

この“空白”があるせいで、検索する人の心は落ち着かない

でも今は、落ち着かないままでも大丈夫です

公式が言っていないことを、こちらが言い切らないだけで、記事はきちんと強くなります

要点② 2025年12月19日に公式が告知したという事実

発表日は2025年12月19日(日本時間)です

ここは「いつ制作が決まったの?」の最短回答になります

また、発表にあわせて映像素材やコメントが公開されています

つまり今回の続編決定は、匂わせや推測ではなく

「公式が表に出した決定事項」として扱ってよい、ということ

ここがまず、情報の土台になります

要点③ 世界独占配信が継続するという安心感

シーズン2もNetflixの世界独占配信が継続します

この一点だけでも、追いかける側の迷子が減ります

配信先が変わる不安がない、というのは地味に大きい

「どこで観ればいいの?」っていう不安が消えると

視聴者はようやく、物語のほうに気持ちを向けられる

続編発表が“嬉しい”に寄りやすくなるんだと思います

要点④ ここから先は「続報待ち」ゾーン

現時点で、Netflixから配信日は発表されていません

全何話かも、撮影時期も、情報は出ていません

シーズン3の有無についても、同様に未発表です

- 配信日(年・月・クール):未発表

- 話数:未発表

- 撮影開始/終了:未発表

- シーズン3:未発表

だからこの記事では、この先を断定しません

言い切らない代わりに、「今なにが確定で、なにが未確定か」を見やすく置きます

それが、いちばんやさしい情報整理だと思ったからです

要点⑤ 「確定情報だけで語る」って、実は熱量が落ちない

未来を当てる記事って、読んだ直後は気持ちいい

でも外れた瞬間に、読む側は置いていかれる

続編って、そういう置いていかれ方が一番さみしいんです

「言ってないことを、言わない」って、期待を冷ますことじゃなくて

期待の置き場を守ることかもしれない

制作決定は、すでに十分うれしいニュースです

だからこそ、ここからは「公式が何を出したか」を丁寧に追う

その歩幅で読者と並ぶ記事にしていきます

要点⑥ 注意文(この記事の情報範囲)

※本記事は、2025年12月19日時点で発表されている公式情報をもとに構成しています。

配信時期・話数・物語の詳細は、今後の公式発表により変更・追加される可能性があります。

ここまでが、見出し1で確定できる全体像です

次の見出しでは、「配信日はいつ?」という焦りに対して

未発表のままでも迷子にならない整理をしていきます

『イクサガミ』シーズン2(第2章)制作決定|公式発表映像

2. シーズン2(第2章)の配信日はいつ?|現時点で判明している情報まとめ

続編が決まった瞬間、いちばん最初に浮かぶ疑問は、だいたい決まっている

「で、いつ観られるの?」という、あの問いです

でも『イクサガミ』シーズン2に関しては、まず“答えがない”ことを共有しておく必要があります

| 配信日の発表状況 | シーズン2(第2章)の配信日は現時点で未発表 |

|---|---|

| 公式のスタンス | 制作決定のみを告知しており、スケジュール詳細は公開されていない |

| シーズン1の配信日 | 2025年11月13日にNetflixで世界独占配信 |

| 現段階でできること | 過去の事例を参考に“待ち方”を整理すること |

| この記事の結論 | 「いつ配信か」は断定せず、未発表として扱う |

要点① 配信日は「未発表」が唯一の正解

まず結論から書きます

『イクサガミ』シーズン2(第2章)の配信日は、現時点で公式発表されていません

これは濁した表現ではなく、事実そのものです

日付も、季節も、クールも

「〇年〇月予定」といったヒントすら出ていません

だから、どんな記事でも“断定”した時点で、それは想像になります

要点② 「制作決定」と「配信決定」は別の言葉

ここで、よく混ざりがちな言葉を一度ほどきます

制作決定=配信日が決まった、ではありません

特にNetflix作品では、この差がはっきりしています

- 制作決定:企画と続編制作が正式に動き出す段階

- 配信日発表:撮影・編集・公開準備の目処が立った段階

いま『イクサガミ』がいるのは、前者です

だから情報が少ないのは、隠しているからではなく、まだ決まっていない可能性が高い

この整理があるだけで、焦りは少し和らぎます

要点③ シーズン1の配信日から見える“距離感”

参考として書けるのは、シーズン1の事実です

シーズン1は2025年11月13日にNetflixで配信されました

世界独占配信として、一斉に公開されています

ただし、ここでやってはいけないのが

「じゃあシーズン2も同じくらい?」と当てにいくこと

制作規模や内容によって、スケジュールは簡単に変わります

要点④ なぜ今、配信日を出さないのか

続編発表の段階で、あえて配信日を出さないのは珍しくありません

特に『イクサガミ』のように

アクション・ロケ・時代考証が重なる作品ではなおさらです

・撮影規模が大きい

・ポストプロダクションに時間がかかる

・世界同時配信の調整が必要

こうした要素が重なると

中途半端な日付は、むしろ出せなくなります

だから今は「沈黙=不安」ではありません

要点⑤ いま読者が知っておくと楽になること

配信日が出ていない今、いちばん大事なのは

待つ準備を整えることかもしれません

続編を待つ時間って、作品の一部みたいな顔をしてる

公式から出る情報は、必ず順番に来ます

まずは追加キャスト、次にビジュアル、予告、そして配信日

この流れを知っているだけで、気持ちは置いていかれません

要点⑥ ここでの整理と次の見出しへの橋渡し

まとめると、現時点で言えるのはこれだけです

- シーズン2の配信日は未発表

- 制作決定=配信日確定ではない

- シーズン1の配信日は参考情報に留める

次の見出しでは、

「じゃあ、いつ頃になりそう?」という自然な疑問に対して

あくまで予想として、現実的なスケジュール感を整理していきます

【画像はイメージです】

3. 公開時期はいつ頃になる?|制作決定から配信までの現実的スケジュール

配信日が未発表だと、気持ちはどうしても「いつ?」に引っ張られる

だからここでは、断定ではなく“現実的な距離感”を整えるための話をします

未来を当てにいく章ではなく、待ち時間の温度を下げる章です

| 現時点の公式状況 | 配信時期は未発表(制作決定のみ告知) |

|---|---|

| 本見出しのスタンス | 断定せず、一般的な制作〜配信の流れから目安を整理 |

| 参考にする材料 | Netflix作品の制作工程/時代劇・アクション作品の特性 |

| 書かないこと | 具体的な月・クール・年の断定 |

| 読者への目的 | 「待つ時間」を想像しやすくする |

要点① 制作決定=すぐ配信、ではない

まず大前提として

制作決定の発表=すでに完成が近い、ではありません

むしろ「これから本格的に動く」合図に近い

特に『イクサガミ』のような

時代劇×大規模アクション作品では

企画から配信までの距離は、どうしても長くなります

要点② 一般的なNetflixドラマの制作フロー

ここからは、あくまで一般論です

断定ではなく、流れの話として読んでください

Netflixオリジナルドラマの制作は、概ね次の工程を辿ります

- 脚本・構成の最終調整

- キャスト・スケジュールの確定

- 撮影(数か月〜長期)

- 編集・VFX・音響などのポストプロダクション

- 配信準備・プロモーション

この流れを見ると

制作決定の発表直後に配信日が出ない理由も、自然に見えてきます

まだ「読めない工程」が多い段階だからです

要点③ 『イクサガミ』特有の“時間がかかる要素”

『イクサガミ』は、ジャンル的にも手間がかかる作品です

単なるドラマではなく、時代背景と肉体表現が密接に絡みます

- 明治期の時代考証・美術

- 大規模なロケーション撮影

- 剣戟・アクションの緻密な設計

- 安全管理を含めた長期撮影

これらを考えると

スケジュールを早い段階で言い切らない判断は、むしろ誠実にも見えます

完成度を優先している、とも受け取れるからです

要点④ 「いつ頃?」という問いへの安全な答え方

どうしても気になる「いつ頃?」という問い

ここでの安全な答え方は、こうです

配信時期は未発表であり、現時点では目安を示すこともできない

ただし、一般的な制作期間を踏まえると

一定の準備期間が必要な作品である、という理解は共有できます

それ以上は、想像しすぎないほうが心が楽です

要点⑤ 待つ時間が長い=悪いニュースではない

続編を待つ時間が長いと、不安になることもあります

でも、それは必ずしも悪い兆候ではありません

むしろ、手を抜けない作品ほど、時間は必要になります

「早く出る」より、「ちゃんと作られる」ほうが、あとで効いてくる

『イクサガミ』がシーズン2に進んだという事実自体が

すでに大きな成果であり、期待の証です

焦らず待てる材料は、もう揃っています

要点⑥ 次の見出しへのつなぎ

配信時期が未発表でも

物語の「どこを描くのか?」という視点は整理できます

次の見出しでは、原作構造をもとに

シーズン2が担う“物語上の役割”を、断定せずに読み解いていきます

4. シーズン2は原作小説のどこまで描かれる?|第2章の範囲と区切り

ここは、いちばん誤解が生まれやすい見出しです

だから最初に、「言い切らないための結論」を置いてから進みます

未来を断定する章ではなく、今ある材料で混乱を整理する章です

現時点で、Netflixや制作陣から

「シーズン2が原作小説のどこまでを描くか」についての明言はありません。

ただし、原作『イクサガミ』は物語が段階的に構成されており、

シーズン1の描写範囲とラストの演出を踏まえると、

シーズン2は“物語の第2段階”にあたるパートを描く可能性が高いと考えられます。

| 公式の明言 | シーズン2が原作のどこまでを描くかは未発表 |

|---|---|

| 本見出しの役割 | 原作構造とシーズン1の描写から「第2段階」を整理 |

| 断定しないポイント | 巻数/完結/クライマックスは一切言い切らない |

| 使う視点 | 物語構造・演出の流れ・転換点の位置づけ |

| 結論の置き方 | 「描く可能性が高い」「自然に見える」という分析表現 |

第2章の整理① 原作は“段階的に変化する物語”

原作『イクサガミ』は、一直線に突き進む物語ではありません

状況が切り替わり、そのたびに空気が変わっていく構造をしています

読者の間でも、便宜的に段階分けして語られることが多い作品です

・登場人物の立場が変わる

・目的やルールの受け取り方が変わる

・敵味方の輪郭が更新される

こうした変化点が、物語の途中にいくつも用意されています

だから「ここまでが第◯章」と断定するより

“いまどの段階にいるか”で捉えるほうが正確です

第2章の整理② シーズン1が担った“最初の段階”

シーズン1が描いたのは、物語の入口にあたる部分でした

世界観、ルール、登場人物の関係性

まず理解してもらうための土台づくりです

・明治維新後という時代背景

・「蠱毒(こどく)」という異様な生存競争

・東京を目指す旅の始まり

これらが丁寧に配置され

「この世界では、こういう戦いが始まる」という前提が示されました

物語としては、まだ助走の段階だったと言えます

第2章の整理③ ラストで空気が変わった理由

シーズン1のラストでは、それまで伏せられていた存在が姿を見せます

具体的な活躍は描かれていないにもかかわらず

画面の温度だけが、はっきり変わりました

これは原作でも見られる

物語が次の局面へ入る直前の合図に近い演出です

「ここから先は、もう同じ空気では進まない」

そう感じさせる転換点が、シーズン1の終点に置かれていました

第2章の整理④ だからシーズン2は“第2段階”と考えられる

以上を踏まえると

シーズン2は単なる続きではなく

物語の段階がひとつ上がるパートを担う可能性が高いと考えられます

・導入は終わった

・世界は提示された

・緊張感が更新された

この状態で始まる続編は

原作構造的にも、自然に「第2段階」にあたる

ただし、ここでも断定はしません

第2章の整理⑤ 必ず置いておく保険の一文

なお、これはあくまで

原作構造とシーズン1の描写をもとにした整理です

実際の映像化範囲は、今後の公式発表によって変更・調整される可能性があります

だからこそ、今は

「どこまで描かれるか」を当てにいくより

「どの段階に入りそうか」を共有することに意味があります

第2章の整理⑥ 次の見出しへのつなぎ

ここまでで

「シーズン2がなぜ必要なのか」という土台は整いました

次の見出しでは

シーズン1がどこで止まり、なぜ“途中”と言えるのかを、もう一段具体的に整理します

5. シーズン1は原作のどこまで描いた?|第2章に直結するラストを整理

「シーズン1って、結局どこで終わったの?」

この疑問は、続きを待つ人ほど強くなる

でもここで必要なのは、“場所”ではなく“段階”の整理です

シーズン1の『イクサガミ』は、

原作小説の物語を最後まで描き切った構成ではありません。

世界観やルール、主要人物の関係性を提示し、

物語が本格的に動き出す直前の段階までを描いたシーズンと整理できます。

| シーズン1の位置づけ | 物語の導入と世界観提示に重きを置いた構成 |

|---|---|

| 描かれた主な要素 | 時代背景/蠱毒のルール/主要人物の顔見せ |

| 物語の進行度 | 本格的な山場に入る前の段階 |

| 勝敗・結末 | 未決着(最終的な勝者や目的は示されていない) |

| ラストの役割 | 第2章へ進むための助走・転換点 |

整理① シーズン1で描かれた“範囲”を要素で見る

シーズン1は、出来事の量よりも

理解のための情報が丁寧に積み上げられたシーズンでした

まずは、その要素を分解して見てみます

- 明治維新後という不安定な時代背景

- 武士の価値が失われ、行き場を失った人々

- 「蠱毒(こどく)」という生存競争のルール

- 東京を目指す旅の始まり

- 主要キャラクターたちの立場と因縁

これらはすべて

物語を“理解するため”に必要な情報です

だからこそ、説明と提示に時間が割かれました

整理② 物語はまだ「本格化」していない

シーズン1の時点では

物語の勝敗は、まったく決していません

むしろ、問いが並べられた状態に近い

・誰が最後に生き残るのか

・蠱毒の本当の狙いは何なのか

・敵と味方はどう分かれていくのか

これらは、まだ提示されただけです

回収も、決着も、先送りにされています

だからシーズン1は“途中”で終わっている

整理③ ラストシーンが持っていた意味

シーズン1の終盤では

それまで物語の前面に出ていなかった存在が姿を見せます

ここで、空気が一段変わりました

重要なのは

この時点で何かが解決したわけではないということ

むしろ、「ここから始まる」という予感だけが置かれた

この演出は

物語を締めるためではなく

次の局面へ押し出すためのものだったと整理できます

整理④ なぜ「第2章に直結するラスト」と言えるのか

シーズン1のラストは

物語の区切りではありません

むしろ、助走の終点です

・世界は提示された

・参加者は揃った

・緊張感が更新された

この状態で物語を終えるのは

「続きがある」ことを前提にした設計だと考えるのが自然です

だからシーズン2は“必要”だった

整理⑤ この見出しのまとめ(安全版)

まとめると、

シーズン1の『イクサガミ』は

物語を完結させるためのシーズンではなく、

世界観と登場人物を提示し、第2章へとつなぐための導入編だったと言えるでしょう

この整理ができていると

シーズン2への期待は、焦りではなく

「ちゃんと続く物語を待つ時間」に変わります

整理⑥ 次の見出しへの橋渡し

ここまでで、物語の“位置”は見えました

次は、時間の話です

明治維新後という時代と、「蠱毒」がどう重なっているのか

物語の時系列を、落ち着いて整理していきます

6. 物語の時系列を整理|明治維新後の世界観と「蠱毒」の流れ

『イクサガミ』を観ていると、ときどき時間の感覚が揺れる

これはファンタジーなのか、それとも史実の延長なのか

この見出しでは、物語の時系列と世界観を一度、地面に下ろします

舞台は、明治維新が終わったあとの日本

刀の価値が失われ、武士という肩書きが居場所をなくした時代です

この不安定さこそが、『イクサガミ』の物語装置になっています

| 物語の時代 | 明治維新後(明治11年頃の日本) |

|---|---|

| 社会背景 | 武士の価値が失われ、身分や生き方が揺らいだ時代 |

| 物語の出発点 | 京都から始まり、東京を目指す過酷な旅路 |

| 物語の装置 | 「蠱毒(こどく)」と呼ばれる生存競争 |

| 時間構造の特徴 | 歴史的現実の上に、極端なルールを重ねたフィクション |

時系列整理① 明治維新後という“不安定な時代”

『イクサガミ』の舞台は、明治維新が終わったあとの日本です

新しい時代が始まった一方で、多くの人が居場所を失っていました

特に、刀とともに生きてきた人々にとっては残酷な転換期です

・武士という身分は解体され

・剣の腕は仕事にならず

・誇りだけが取り残される

この宙ぶらりんな感情が

『イクサガミ』の登場人物たちの行動原理になっています

時系列整理② 物語の出発点は「京都」

物語は、京都から始まります

かつて権力と文化の中心だった場所です

しかし、この時代の京都は、すでに“過去の都”になりつつありました

そこから東京を目指す旅は

単なる移動ではありません

時代の中心へ近づく行為そのものです

古い価値観を引きずったまま

新しい世界へ放り出されていく

その感覚が、旅路に重なります

時系列整理③ 「蠱毒」という異様なルール

この物語の核にあるのが

「蠱毒(こどく)」と呼ばれる生存競争です

複数の参加者が、最後のひとりになるまで生き残りを競います

- 敵を倒して木札を奪う

- 脱落者は二度と戻らない

- 最終的に東京へ到達した者が勝者

このルールは、単なるバトルロワイヤルではありません

生き残る理由そのものを、参加者に突きつけます

「なぜ、そこまでして生きたいのか?」と

時系列整理④ 時間が進むほど、問いが重くなる構造

物語が進むにつれて

時間はただ前に進むだけではなくなります

選択の重みが、積み重なっていく

・誰を倒したか

・誰を見捨てたか

・何を守れなかったか

これらが、次の戦いに影を落とします

だから『イクサガミ』の時間は

直線ではなく、感情を含んだ流れとして描かれます

時系列整理⑤ 世界観を理解すると、続編が待ちやすくなる

この時代設定と時系列を理解しておくと

シーズン2を待つ時間の質が変わります

「早く続きが見たい」だけではなくなる

この世界で、次に何が起きてもおかしくない

そう思えると

続編は“答え合わせ”ではなく

さらに深く潜るための時間になる

時系列整理⑥ 次の見出しへのつなぎ

ここまでで、物語の時間と世界は整理できました

次に焦点を当てるのは、人です

シーズン1のラストで現れた存在が、なぜ強く印象に残ったのか

横浜流星と天明刀弥について、事実ベースで見ていきます

「イクサガミ」|予告編|Netflix

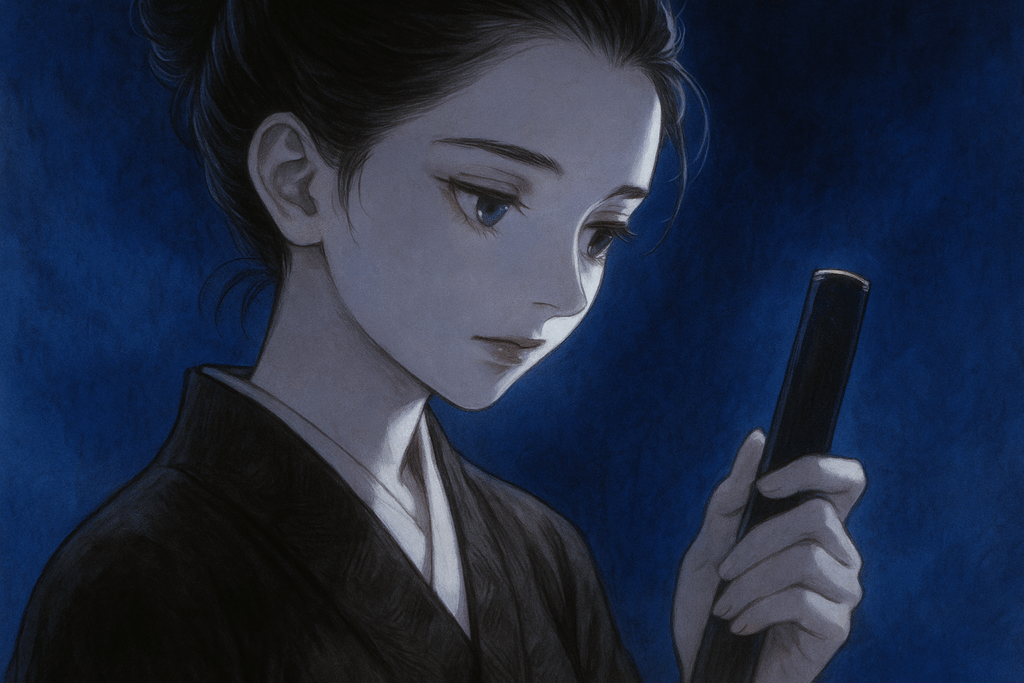

7. 横浜流星が天明刀弥役で登場|シーズン1ラストのサプライズ出演を解説

シーズン1の終盤、空気が変わった瞬間があった

説明もなく、前触れもなく、ただ“立っていた”

それだけで、視聴者の記憶に残った登場でした

横浜流星が演じたのは、天明刀弥(てんめい・とうや)

この登場は、事前告知のない完全なサプライズとして用意されていました

だからこそ、「誰?」と同時に「ただ者じゃない」という感覚が残ります

| 登場タイミング | シーズン1最終話の終盤 |

|---|---|

| 演じている俳優 | 横浜流星 |

| キャラクター名 | 天明刀弥(てんめい・とうや) |

| 発表形式 | 事前告知なしのサプライズ出演 |

| 公式で確定している事実 | シーズン1に登場済みであること(出演確定) |

| 未発表事項 | シーズン2での出番量・物語上の比重 |

要点① なぜ“驚き”として受け取られたのか

この登場が印象的だった理由は、演出にあります

名前の説明も、背景の語りも、ほとんどない

それでも「重要人物だ」と伝わってしまう配置でした

派手なアクションを見せたわけでもない

長い台詞があったわけでもない

それなのに、視線が集まる

これは、物語の終盤で

“次の局面を示すための存在”として置かれた登場だったと考えられます

要点② 天明刀弥という名前が持つ重さ

名前が明かされたことで

視聴者の関心は一気に具体化しました

天明刀弥というキャラクターは、原作でも印象的な存在です

ただし、ドラマ版における役割や立ち位置については

現時点で公式な説明はありません

だからこそ、ここでは踏み込みすぎない

言えるのは

「名前を明かして終わった」という事実だけです

それ自体が、次へのフックになっています

要点③ 横浜流星というキャスティングの効果

横浜流星という俳優が持つ存在感は

短い登場でも、十分に機能します

だからこそ、この起用は“予告”として強い

視聴者は無意識に考えます

「この人を、ここで出す理由があるはずだ」と

それが、続編への期待に直結しました

説明されていないのに、重要だとわかってしまう存在

それが、シーズン1ラストの天明刀弥でした

要点④ 期待と確定を混同しないために

ここで、はっきり線を引いておきます

天明刀弥が

- 主人公になる

- 物語の中心人物になる

- 出番が大幅に増える

こうした点については、一切未発表です

だから、この記事でも断定はしません

使う言葉は「期待されている」「注目されている」まで

要点⑤ なぜ“登場しただけ”で意味があったのか

物語の構造上

シーズン1のラストは“終わり”ではありません

次に進むための、合図です

そこに新たな存在を置いた

それだけで、物語は次の段階へ進む準備が整う

天明刀弥の登場は、その役割を果たしました

要点⑥ 次の見出しへのつなぎ

では、その天明刀弥とは何者なのか

次の見出しでは

原作での立ち位置や性質をもとに

キャラクター像を整理していきます

あくまで事実と一般的な評価の範囲で、です

あわせて読みたい|物語の「生死」を整理した完全ネタバレ記事

シーズン1を観終えたあとに気になる 「誰が生き残り、誰が命を落としたのか」については、 下記の記事で時系列・最期・原作との違いまで詳しく整理しています。

8. 天明刀弥とは何者?|原作での立ち位置と第2章での重要性

名前が明かされた瞬間、物語の重心がわずかに動いた

天明刀弥という存在は、説明よりも先に“気配”で語られる

ここでは、断定を避けながら、その輪郭だけを整えます

| キャラクター名 | 天明刀弥(てんめい・とうや) |

|---|---|

| 原作での評価 | 物語の途中から登場する、印象と存在感の強い剣士 |

| 特徴的な呼ばれ方 | “最狂の剣士”と形容されることがある |

| 戦闘面の性質 | 高い戦闘力を持つと語られる存在(一般的な原作認識) |

| ドラマ版の確定情報 | シーズン1最終話で登場済み/役割の詳細は未発表 |

| 本見出しのスタンス | 原作の一般的な立ち位置を整理し、断定は避ける |

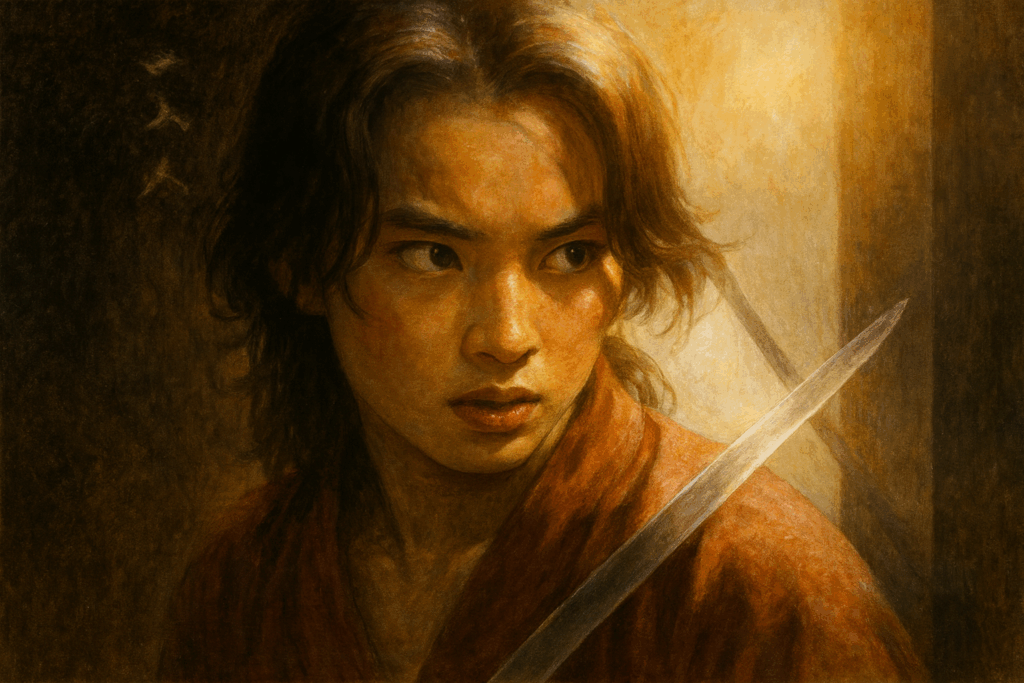

要点① 原作における天明刀弥の“位置”

原作における天明刀弥は

物語の序盤から前面に立つ人物ではありません

むしろ、途中から現れ、空気を変える側の存在です

その登場は

戦況や人間関係を一気に単純化するというより

複雑さを増す方向に作用する印象があります

だからこそ

読者の記憶に残りやすい

“遅れてきた重要人物”として語られることが多いのです

要点② “最狂の剣士”という呼び名が示すもの

天明刀弥は、しばしば“最狂の剣士”と紹介されます

この言葉は、単なる強さの誇張ではありません

剣の扱い方や戦いへの向き合い方が、常識から外れている

・合理性より衝動

・勝敗よりも感覚

・生存よりも剣そのもの

そうした偏りが

物語に不安定さを持ち込みます

だからこそ、場の緊張が一段上がる

要点③ なぜ“後半から効いてくる”存在なのか

原作構造の中で

天明刀弥が機能するのは

世界観とルールが読者に共有されたあとです

土台ができてから投入されることで

彼の異質さは、より強調されます

これは、物語設計として非常に理にかなっています

世界を壊す役は、世界が立ち上がってから現れる

天明刀弥は

まさにその役割を担う存在として語られてきました

要点④ ドラマ版で“言えること”と“言えないこと”

ここで、ドラマ版に関する線引きを明確にします

- 登場済みであること:事実

- 原作で重要人物とされている:一般的評価

- シーズン2での比重:未発表

したがって

「中心人物になる」「主役級になる」といった表現は使えません

使えるのは、「注目されている」「期待が集まっている」まで

要点⑤ 第2章で“重要になり得る理由”

シーズン1のラストで

天明刀弥が姿を見せた

この事実だけで、次の段階に入ったことは伝わります

原作でも

物語が一段深くなるタイミングで

彼のような存在が効いてくる

だからシーズン2では

物語の緊張を押し上げる役割として注目されている

ここまでが、言える最大限です

要点⑥ 次の見出しへのつなぎ

キャラクターの輪郭が見えたところで

次に気になるのは、物語そのものの行方です

次の見出しでは

ネタバレを避けながら、シーズン2で注目されるポイントを整理します

あわせて読みたい|原作基準で見る『イクサガミ』最強キャラ考察

天明刀弥やカムイコチャは、原作ではどの位置にいるのか。 Netflix版では描かれきれない“本当の強さランキング”を、 原作設定ベースで整理した記事はこちらです。

9. シーズン2の注目ポイント|物語はどこへ向かうのか(ネタバレなし)

続編が決まったとき、人は自然と“先”を見ようとする

でも『イクサガミ』シーズン2については、先を当てにいくより

「どこが深まっていくか」を整理するほうが、ずっと健全です

ここでは、ネタバレを避けながら

公式情報とシーズン1の流れを踏まえた

注目ポイントの“方向性”だけを見ていきます

| 確定している前提 | シーズン2(第2章)の制作が正式に決定 |

|---|---|

| 物語の状態 | シーズン1で完結せず、続きが前提の構成 |

| 注目の焦点 | 戦いの激化/人間関係の変化/旅路の深化 |

| 書かないこと | 具体的な展開・結末・台詞の断定 |

| 本見出しの目的 | 「期待の向き」を整えること |

注目点① 物語が「未完」であることが確定した意味

まず大きいのは、続編制作が決まったことで

『イクサガミ』の物語がまだ途中であると公式に示されたことです

これは、期待というより安心に近い

シーズン1は導入でした

だから、回収されていない問いが多く残っています

その“未回収”が、次へ進む燃料になる

注目点② 戦いは「数」より「質」に向かう可能性

シーズン1では、ルールや参加者の提示が優先されました

一方、次の段階では

戦いそのものの意味が変わっていく可能性があります

- なぜ戦うのか

- 何を賭けているのか

- 勝った先に何があるのか

単なる勝敗ではなく

選択の重さが前に出てくる

それが第2章に期待される変化です

注目点③ 人間関係が固定されない構造

『イクサガミ』の特徴は

敵と味方がはっきり分かれないところにあります

シーズン1では、その“揺れ”が準備されました

続編では

その揺れが、実際の衝突として現れてくるかもしれない

昨日の仲間が、明日の敵になる可能性

信頼は、最初から脆いものとして置かれている

この不安定さが

物語を先に進める原動力になります

注目点④ 旅路が持つ意味の変化

東京を目指す旅は

シーズン1では「目的地」でした

しかし、時間が経つにつれて

その意味は変わっていく可能性があります

・ゴールが希望なのか

・逃げ場なのか

・それとも、罰なのか

旅を続ける理由が揺らぐとき

物語は一段、深くなります

注目点⑤ 新たな存在がもたらす“緊張の更新”

シーズン1のラストでは

新たな存在が姿を見せ、空気が切り替わりました

この演出は、次の段階への合図です

ただし

その存在が何をするのか、どこまで関わるのかは未発表

だからこそ、ここでは期待に留めます

物語の緊張が、さらに更新される

それだけは、確実に言えるポイントです

注目点⑥ ネタバレなしで言える結論

シーズン2で何が起きるかを

具体的に語ることはできません

でも、方向性は見えています

- 導入から本編へ

- 説明から選択へ

- 設定から感情へ

物語は、より人の内側に近づいていく

それが、第2章に期待されている変化です

注目点⑦ 次の見出しへのつなぎ

物語の方向が見えてきたところで

次に気になるのは、作り手の姿勢です

次の見出しでは

岡田准一をはじめとするキャスト・制作陣のコメントを整理し

シーズン2がどんな温度を目指しているのかを見ていきます

【画像はイメージです】

10. キャスト・制作陣は続投?|岡田准一・藤井道人監督のコメント整理

続編発表で、次に気になるのは「誰が続けるのか」だった

物語の行方も大事だけど、それを“誰がどう作るのか”は、もっと根っこに触れる

この見出しでは、確定している事実と言葉だけを丁寧に並べます

期待や推測は、あとから自然についてくる

まずは、制作側が何を語ったのか

その“温度”を受け取る章です

| 主演・制作の中心人物 | 岡田准一(主演/プロデューサー/アクションプランナー) |

|---|---|

| 岡田准一の発言 | 「覚悟を決めました」「よりエネルギッシュな活劇を目指す」 |

| 監督 | 藤井道人 |

| 藤井道人監督のコメント | 「シーズン1を超えるスケールになる」 |

| 制作体制の印象 | 主要スタッフは続投前提と受け取れる状況 |

| 未発表事項 | 役柄の詳細/出番の比重/新体制の有無 |

要点① 岡田准一は“中心人物”として言葉を出している

岡田准一は、シーズン1で

主演であり、プロデューサーであり、アクションプランナーでもありました

その立場から、シーズン2についてコメントを出しています

「覚悟を決めました」

この言葉は、軽くありません

続編が“延長戦”ではないことを示しています

また

「よりエネルギッシュな活劇を目指す」という発言からは

規模や熱量を引き上げる意志が読み取れます

要点② 続投は“断定”ではなく“前提”として受け取る

重要なのは、ここでの言葉の扱い方です

公式に「続投確定」と明文化されたわけではありません

しかし、コメントを出している時点で

中心人物として関わり続ける前提がある

そう受け取るのが、自然な読み方です

断定はしない、でも無視もしない

要点③ 藤井道人監督の言葉が示す“方向性”

藤井道人監督も、続編について言葉を残しています

その中で語られたのが

「シーズン1を超えるスケールになる」という表現です

これは

派手さの話だけではありません

物語・演出・感情の射程が広がる

そう解釈する余地のある言葉です

要点④ 多数のキャストがコメントを寄せている意味

制作決定の発表にあわせて

複数のキャストからコメントが公開されています

これは、作品全体としての“続きます”という意思表示です

ただし

それぞれの役柄や出番については

現時点で一切発表されていません

だからここでも

「誰がどれくらい出るか」は語りません

語るのは、参加する意志があるという事実だけです

要点⑤ 制作陣の言葉から見える共通点

岡田准一と藤井道人

立場は違っても、言葉の方向は似ています

- 前作をなぞらない

- 規模と密度を上げる

- 覚悟を持って臨む

これは

“安全な続編”ではなく

もう一段踏み込む続編を作ろうとしている姿勢に見えます

要点⑥ ここでの整理と次の見出しへ

まとめると

キャスト・制作陣は

「続投を前提に、次へ進む構え」を見せています

ただし

具体的な役割変更や出番量は未発表

だから、ここでも断定はしません

次の見出しでは

視聴者が抱きやすい疑問をQ&A形式で整理します

「何話?」「撮影は?」「第3章は?」

そのすべてに、今出せる正確な答えだけを並べます

11. よくある疑問Q&A|全何話?撮影時期は?第3章はある?

制作決定のニュースが出たあと

多くの人が、同じところで立ち止まる

「で、結局どうなるの?」という疑問です

この見出しでは

検索で特に多い質問を、そのままQ&A形式で整理します

あいまいにせず、分かっていることと分かっていないことを分けて書きます

| 全何話になる? | 未発表(シーズン1は全6話構成) |

|---|---|

| 撮影はいつ始まる? | 未発表(制作決定のみ告知) |

| 配信時期は? | 未発表(年・月・クールすべて不明) |

| シーズン3(第3章)はある? | 未発表(シーズン2が制作決定した段階) |

| 現時点の結論 | 「分からないことは分からない」と整理するのが正解 |

Q1. シーズン2は全何話になる?

答え:現時点では未発表です

シーズン1は全6話構成でしたが

シーズン2が同じ話数になるとは限りません

Netflix作品では

シーズンごとに話数が変わるケースも多く

物語の区切りや制作規模によって柔軟に調整されます

そのため

「前と同じだろう」と考えるのも

「増えるはず」と期待するのも、どちらも現時点では推測です

Q2. 撮影はもう始まっている?

答え:撮影時期についても未発表です

制作決定の発表はありましたが

撮影開始・終了に関する情報は出ていません

時代劇かつ大規模アクション作品であることを考えると

準備期間が長く取られる可能性もあります

ただし、これも公式発表がない以上、断定はできません

Q3. 配信はいつ頃になりそう?

答え:時期の目安も含めて未発表です

この質問は非常に多いですが

現時点で「いつ頃」と言える材料はありません

制作決定 → 撮影 → 編集 → 配信

この流れがある以上、一定の時間がかかることは確かです

ただし、具体的な年や月を挙げることはできません

Q4. 第3章(シーズン3)は作られる?

答え:現時点では未発表です

シーズン2が制作決定したばかりの段階で

その先について語られてはいません

原作がある作品ではありますが

映像シリーズとしてどこまで描くかは

シーズン2の評価や反響も大きく影響します

今は

「第3章があるかどうか」を考えるより

まず第2章がどう届けられるかを待つ段階です

Q5. 情報が少なすぎて不安にならない?

答え:不安になるのは自然ですが、異常ではありません

続編制作の初期段階では

情報が少ないのが普通です

むしろ

無理に情報を出さず

確定したことだけを発表している姿勢は

慎重で誠実とも受け取れます

この見出しのまとめ

現時点で分かっているのは

「制作が決まった」という事実だけです

話数も、撮影も、配信も、第3章も

すべては今後の公式発表待ち

だからこそ、焦らず待つ準備をする

次はいよいよ、記事全体のまとめです

「制作決定」のあと、どんな情報を追えばいいのか

最後に整理します

本記事で扱った内容まとめ一覧|『イクサガミ』シーズン2(第2章)情報整理

| 見出し | 内容の要約 |

|---|---|

| 1. 制作決定の公式事実 | Netflixがシーズン2(第2章)の制作決定を正式発表。配信日や話数は未発表。 |

| 2. 配信日はいつ? | 現時点で配信日は未発表。シーズン1の配信日を参考情報として整理。 |

| 3. 公開時期の目安 | 断定はせず、Netflix作品と時代劇制作の一般的な流れから“待ち方”を整理。 |

| 4. 原作のどこを描く? | 公式な範囲指定はなし。原作構造と演出から「物語の第2段階」に入る可能性を分析。 |

| 5. シーズン1の位置づけ | 物語は完結しておらず、世界観と人物を提示する導入編として整理。 |

| 6. 時系列と世界観 | 明治維新後の日本を舞台に、京都から東京へ向かう「蠱毒」の旅路を解説。 |

| 7. 横浜流星の登場 | シーズン1最終話で天明刀弥役としてサプライズ出演。出番の比重は未発表。 |

| 8. 天明刀弥とは | 原作では途中から登場する重要人物。“最狂の剣士”として知られる存在。 |

| 9. シーズン2の注目点 | 戦い・人間関係・旅路が深化する方向性に注目(ネタバレなし)。 |

| 10. キャスト・制作陣 | 岡田准一・藤井道人監督が続投前提のコメント。詳細な役割変更は未発表。 |

| 11. よくある疑問Q&A | 話数・撮影時期・第3章はいずれも未発表と整理。 |

| 12. 記事全体の結論 | 「制作決定」後は断定せず、公式続報を待ちながら物語の土台を理解する段階。 |

12. 本記事まとめ|「制作決定」という事実を、どう受け取り、どう待つか

『イクサガミ』シーズン2(第2章)について

ここまで読み進めてきた人は、もう気づいているかもしれません

今回の発表は、「すべてが分かった」ニュースではありません

でも同時に

何も分からないまま放り出されたわけでもない

その中間に、きちんと立てるだけの材料は揃っています

| 今回の公式発表で確定したこと | 『イクサガミ』シーズン2(第2章)の制作決定 |

|---|---|

| 未発表のままの情報 | 配信日/話数/撮影時期/シーズン3の有無 |

| 物語の位置づけ | シーズン1は導入編、第2章は物語が本格化する段階と整理できる |

| 注目人物の扱い | 横浜流星(天明刀弥)は登場確定/役割の比重は未発表 |

| 読者が今できること | 公式情報を待ちながら、物語の土台を整理しておく |

まとめ① 「制作決定」はゴールではなく、スタート

続編制作決定という言葉は

つい“完成が近い”と錯覚させます

でも実際は、物語がもう一度、歩き出した合図です

脚本も、撮影も、編集も

まだ途中、あるいはこれから

だから情報が少ないのは、不自然なことではありません

まとめ② 分からないことを、分からないままにしておく強さ

本記事では

あえて言い切らない表現を選んできました

それは慎重さというより、作品への距離感です

未来を当てにいくより

今、公式が何を出したのかを正確に受け取る

そのほうが、あとで裏切られません

まとめ③ これから追うべき「次の公式情報」

今後、注目すべき公式情報は明確です

- 配信時期の発表

- 話数・構成の公開

- 追加キャストやビジュアル

- 予告映像・ティザー

この順番で

少しずつ、物語の輪郭は見えてきます

焦らなくて大丈夫です

まとめ④ 「待つ時間」も、物語の一部になる

『イクサガミ』は

生き残るために進み続ける物語です

だから、観る側にも「待つ時間」が用意されているのかもしれません

まだ語られていない物語がある、という事実そのものが希望になる

制作決定は、その希望が確かに存在する証拠です

次の一報が届くまで

この物語が続いている、という事実だけを

静かに受け取っておけばいい

それが、いまの『イクサガミ』との正しい距離感だと思います

『イクサガミ』関連特集記事はこちら

時代劇の新境地を切り拓いたNetflix『イクサガミ』。その世界をさらに深く掘り下げたい方は、下記の特集カテゴリから関連記事をご覧ください。

- 『イクサガミ』シーズン2(第2章)は制作決定までが公式に確定しており、配信日や話数は未発表

- シーズン1は物語を完結させたのではなく、世界観と人物を提示する導入編として整理できる

- 原作構造とラストの演出から、シーズン2は物語が本格的に動き出す段階を担う可能性が高い

- 明治維新後の日本を舞台にした「蠱毒」という設定が、人物の選択と感情を強く浮かび上がらせている

- 横浜流星演じる天明刀弥はシーズン1で登場済みで、続編への緊張感を更新する存在として注目されている

- 岡田准一・藤井道人監督のコメントから、前作を超える覚悟とスケールが示唆されている

- 今後は配信時期・話数・追加キャストなど、次の公式発表を順に待つ段階に入っている

コメント