Netflix映画で話題沸騰中の『イクサガミ』。 しかし映画を観た視聴者からは、こんな疑問が続出しています。

- 「天明刀弥って誰? 映画に出てこなかったけど…」

- 「カムイコチャって強いの? ただの脅威キャラじゃないの?」

- 「愁二郎が主人公って本当? でもそこまで強くない気が…」

その原因はズバリ、Netflix版では“物語の序章”しか描かれていないため。 映画版は原作全4巻(天・地・人・神)のうち、たった「天の巻」に相当します。

つまり、本当の最強キャラや“狂気の剣士”の正体は、 映画だけでは一切語られていないのです。

本記事では、原作を全巻読破した視点から、 映画未登場キャラも含めた「強さランキングTOP10」を徹底考察。

Netflix勢が知らない“真の最強キャラ”や、 刀弥・カムイコチャ・愁二郎らの戦闘描写を明確に比較しながら、 誰が原作で最も強いのか?を、納得感ある形で解き明かしていきます。

「映画だけでは分からなかった強さの真相」を、今こそ知る時です。

- Netflix映画と原作4巻で描かれる“強さの基準”の違い

- 天明刀弥・カムイコチャ・愁二郎の「本当の強さ」と物語上の役割

- 映画では語られない“原作最強キャラ”の正体と覚醒シーン

- 強さ議論における「戦闘力×狂気×成長性」の重要性

- 今後の映像化で注目すべきキャラと展開予想

- 「イクサガミ」|予告編|Netflix

- この記事を読む前に|強さ議論の“疑問点”早わかり表

- 1. ランキング基準|Netflix版と原作で異なる“強さの定義”とは?

- 2. Netflix版に登場するキャラの強さ一覧|“序章だけ”で最強は誰か?

- 3. 原作にしか登場しない強キャラの特徴|刀弥・右京・双葉…異能レベルの実力者たち

- 4. 『イクサガミ』強さランキングTOP10|原作をもとに作成した決定版

- 「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

- 5. 強さランキングTOP3の決定理由|カムイコチャ・刀弥・愁二郎を徹底分析

- 6. Netflix版では描かれない“強さ描写”とは?映画勢が誤解しやすいポイント

- 7. 続編(地・人・神)で最強キャラがどう進化するのか|今後の展開予想

- 本記事で扱った内容まとめ一覧

- 8. 本記事まとめ|Netflixでは語られない“原作最強キャラ”の真実

- 『イクサガミ』関連特集記事はこちら

- Making of イクサガミ|Netflix Japan

「イクサガミ」|予告編|Netflix

この記事を読む前に|強さ議論の“疑問点”早わかり表

| 読者の疑問 | この記事でわかること |

|---|---|

| カムイコチャって映画に出てた? | 登場しているが“本当の強さ”は描かれていない。その正体を解説。 |

| 天明刀弥って誰? | Netflix未登場の“原作最強候補”。原作での活躍が語られる。 |

| 愁二郎は本当に最強なの? | “主人公補正”ではなく、物語後半で実力で頂点に立つ理由を考察。 |

| 映画だけで強さは語れる? | 答えはNO。原作の後半に描かれる覚醒や成長を読み解く必要がある。 |

| 強さって結局、何で決まる? | 単なる戦闘力だけでなく、覚悟・信念・狂気性が重要な要素になる。 |

| 詳細記事リンク | ▶『イクサガミ』Netflix映画に天明刀弥は登場する?原作との違い&未登場キャラまとめ |

1. ランキング基準|Netflix版と原作で異なる“強さの定義”とは?

“強さ”──この言葉には、見た目の筋肉量や一撃必殺の技だけじゃなくて、背景にある“想い”や“物語上の枠”も静かに潜んでいる。 この章では、イクサガミ(原作)と、Netflix版(映像化版)で“強さ”という定義そのものがどう違っているかを整理してみようと思う。どちらが“強い”キャラかを決める前に、まず〈何をもって“強さ”と呼ぶのか〉を明らかにしておかないと、ランキングは“感覚のすり合わせ”になってしまうから。

| 評価対象 | 原作4巻(天・地・人・神)までの戦闘/背景設定を対象 |

|---|---|

| 強さの指標① | 純粋戦闘力(剣技・身体能力・異能) |

| 強さの指標② | 環境・条件・生き残り力(“デスゲーム”構造を突破できるか) |

| 強さの指標③ | 物語上のインパクト(描写・読者に印象づけられた“最強感”) |

| Netflix版との違い | 映像化で省略・簡易化された戦闘/設定が存在。原作版では描写が厚く、強さを測る尺度が深い。 |

まず、なぜ“原作最強キャラ”ランキングを作るにあたって上記のような評価対象・指標が必要か。それは、映像版と原作で“強さ”の感じ方が変わってしまっている

映像化された作品において、視聴者がまず印象に残るのは“刃が交わる瞬間”だったり“身体が吹き飛ぶ一撃”だったりする。つまり、視覚的なインパクトが強さの尺度になりやすい。 しかし、映像という制約ゆえに、細かな背景説明や内面描写・戦後の描写・小さな伏線が省略されることもある。結果として、「このキャラは強い!」という印象=“映える戦闘シーン”になりがちだ。 一方で原作、特に小説や漫画では、戦いの前後・修行・過去の挫折・葛藤といった“戦う前”や“戦った後”の時間が、キャラの強さを支える根っこになる。つまり、背景設定・心理的成長・条件克服が「強さの証明」だ。たとえば、極限状況で一歩も引かなかったとか、追い詰められた時に化けたとか。これが原作最強ランキングで重視される。 この2つを“同じ土俵”で比べようとするとズレが生じる。映像版では“映える刃の交わり”が強さに見えるが、原作では“その一撃を可能にした背景”が強さだったりする。だからこそ、「Netflix版にしか出てないキャラ」「原作だけで描かれたキャラ」を混ぜて“強さ比較”するなら、まず“何をもって”強さと呼ぶかを統一しておく必要があった。 基準として、今回のランキングでは以下の点を中心に評価した。 言い換えれば、“勝つ(倒す)能力”だけでなく、“その勝利がなぜ可能だったか”“そのキャラがどう変化したか”という“しくじり/再生”の余白も評価対象だ。あんピコとしては、完璧な勝利より、“しくじりから這い上がった強さ”にこそ魅力を感じるから、そういう強さもちゃんと拾ってみた。 映像版では尺(時間)の制限、演出上の都合、観やすさ重視のために、“細い裏設定”“長い描写”が省略されることが少なくない。だが原作では、その省略された部分こそが“強さを測る格差”を生み出す。たとえば: これらを省略されたまま「映像になったら強そうだから」でランキングに入れてしまうと、どうしても“浅い強さ”になってしまう。読者の納得感から言えば「このキャラが最強というなら、なぜそうなったのか」が言える方が強いのだと私は思っている。 また、今回の対象である“デスゲーム構造”を持つイクサガミという舞台では、「ただ強い」だけでは話が進まない。勝ち続ける/逃げ切る/敗北しても影響力を残す、という環境適応力・生存力が強さと表裏をなす。原作では、盤上の駒ではなく“人間”として立っていたキャラが、生き残るという意味で強さを示す。 したがって、ランキングでは「このキャラは強いけどすぐ死ぬ」「描写は少ないけど伝説級」というキャラは優先度が下がった。強さ=“瞬発”だけじゃなく“余韻を残す力”だと私は捉えた。 読者(原作)と視聴者(映像版)で“このキャラは強い”と思うポイントがズレることもある。例えば映像で「大太刀がドーンと振りかぶられて飛ぶ」描写があれば、「あ、この人めっちゃ強い」と感じる。一方、原作で「この人、長年背負ったハンデを克服してこの一瞬にかけた」という描写があれば、読者は「この人こそ強い」と感じる。つまり“強さ”の生まれ方に感情的な差異がある。 このズレを放置したままランキングを作ると、映像版勢と原作勢の認識ギャップが広がる。だからこそ、私は「Netflix版では描かれない“原作最強キャラ”」という視点を採った。この切り口こそ、「映像じゃ見えなかった強さ」を掘るための鍵だと感じたから。 この後、ランキングを提示していくが、どうかひとつだけ覚えていてほしい。 強さとは“刃を振るう能力”だけじゃない。それを持つに至った背景、あえて敗北を経験した痛み、そしてそれを乗り越えた痕跡

映像版で惹かれたキャラも、原作のページをめくると“見えなかった鋭さ”を持っていたりするかもしれない。ランキングを通じて、その“見えなかった強さ”が読者の中で少しでも震えてくれたら、私はそれだけで嬉しい。 Netflix映画『イクサガミ』では、原作4巻のうち“序章”にあたる「天」だけが映像化されている。 つまり、映画で描かれた戦闘・キャラの活躍はすべて“最序盤”のものであり、原作の中盤以降に登場するキャラや真の強さ描写は一切含まれていない。 この事実は、「映画だけ見た人には“本当の強さ”が分からない」という大きなギャップにつながる。 実際、「刀弥って誰?」「カムイコチャってそんなに強かった?」といった検索が急増しているのも、この“描写の非対称性”が原因だ。 この章では、Netflix版に登場した“初期キャラ”の中で、映画内で印象的だった“強さの片鱗”を整理する。 あくまで原作の全容を知らないまま、映画を観ただけで受け取れる“強さの印象”に焦点を当てた。 上記のキャラたちはすべて、原作ではまだ“序盤の顔ぶれ”に過ぎない。 本当に物語が動き出すのは、地・人・神と進むにつれて。だから映画版では、キャラの“本当の強さ”よりも、“可能性の匂い”が前面に出ていた印象が強い。 特にカムイコチャは、原作では“最強格の化け物”として恐れられるが、映画では「強そうだけど、そこまでか?」と思われても仕方ない描写だった。 これは単に尺の都合ではなく、“物語がまだ開いていない”ことの証でもある。 視聴者からよく聞く声に、こんなものがある。 これらの疑問はすべて、「Netflix版=“天”まで」という前提を知らないまま原作考察を見てしまった結果だ。 映画の描写だけでは、戦闘能力も成長曲線も見えない。 むしろ“未完成な印象”のまま終わってしまったのが現状だ。 だからこそ、愁二郎や双葉のように「まだ完成してないけど、なんか気になる」というキャラが人気を集めている。 映画版は、彼らの“これから伸びる可能性”を丁寧に演出していた。 つまり、Netflix版の役割は“強さを見せる”より“強くなる予兆を描く”ことに重きが置かれていたと言える。 Netflix映画を観ただけで『イクサガミ』の強さランキングを語るのは難しい。 それは描かれている物語が“まだ入口”だから。 そして、本当の戦いと覚醒が描かれるのは、これからだから。 本章ではあえて、“序章しか見ていない”状態の視点からキャラの強さを整理したが、 次章からは“原作でしか語れない強さ”── Netflixでは描かれなかった本当の“戦う理由”や“覚醒の背景”について掘り下げていく。 『イクサガミ』という物語の“本当の戦場”が広がってくるのは、原作の中盤以降。 Netflix映画で描かれたのは、そのほんの入り口──“蠱毒ゲームの始まり”に過ぎなかった。 この章では、Netflix版では一切登場しない、あるいは登場しても“真の力”がまだ見えなかったキャラたちに焦点を当てる。 原作読者のあいだで“最強候補”として名前が挙がる、刀弥・右京・双葉──彼らの“強さの理由”を、背景と共に紐解いていく。 映画を観た視聴者の多くが「誰?」と思うであろう名前、それが天明刀弥。 原作では“中盤からの主人公を食う存在”として描かれ、読者投票でも「実質最強」として支持されている。 彼の強さは、単なるスペックではない。 “戦うほど強くなる”という異常な成長性── どれだけ傷を負っても“死線をくぐる”たびに身体と精神が進化し、理不尽に近い補正が入っていく。 また、父・仏生寺弥助の“剣鬼の血”を受け継ぐ者として、幼少期から極限の修行を受けてきたバックボーンもあり、“才能の塊”としか言いようがない。 右京の強さは、パワーではなく“様式美”に宿る。 戦闘シーンの一手一手が“芸術”のように描かれていて、刀弥との共闘・対立を通じて“技の完成度”で評価されるタイプだ。 Netflixでは影が薄かったが、原作では戦いのたびに「こんな型があるのか…」と読者を唸らせた。 “ただ勝つ”のではなく“美しく勝つ”ことにこだわることで、剣士としての哲学が戦闘力を押し上げている。 序盤では「頭が切れる少女」として描かれた双葉。 だが原作の後半では、彼女が刀弥級の天賦の才を持つ存在であることが明かされる。 戦いの理由、怒り、悲しみ、そして仲間との別れ── そのすべてが、彼女の“覚醒”のトリガーになる。 誰かの剣を継いだわけでもない、自己発火するような才能。 その危うさと爆発力に、物語終盤で多くの読者が震えた。 仏生寺弥助は、登場シーンこそ少ないが“伝説的存在”として語られる。 刀弥の背後に立つ“規格外の強さ”の象徴であり、「あの父を越えられるのか?」という構図が物語全体に緊張感を与えている。 そしてエトは、戦闘力そのものよりも“狂気が戦いを加速させる”タイプ。 理屈やルールが通用しない彼の存在が、全体のバランスを不安定にしている。 この章で紹介したキャラたちは、どれもNetflix版には登場していないか、描写が極端に少ない。 だからこそ、映画だけを観た人が“この人が強いって本当?”と感じるのも無理はない。 でも、ページをめくるごとに滲んでくる“言葉にされない強さ”── それは爆発音やスローモーションでは表現できない、“感情の濃度”として原作に染み込んでいる。 刀弥の狂気。右京の静謐。双葉の覚醒。弥助の伝説。エトの歪み。 それらは、映画という映像作品ではまだ“触れてはいけない領域”として封じられていた。 だからこそ、原作を読んだ読者だけが知っている。 “Netflixでは描かれない強さ”の意味を。 次章では、そんな異能者たちを含めた本格的な強さランキングTOP10を紹介していく。 ここでは、原作4巻(天・地・人・神)をベースにした総合的な強さランキングを発表する。 単純なスペック比較ではなく、「戦う理由」「成長性」「精神力」など、作品世界における“強さの意味”も含めて評価した。 特に重要なのは、Netflixでは描かれなかった“後半の覚醒”と“戦闘描写”。 それらがなければ、愁二郎や刀弥、双葉の真の実力は語れない。 このランキングは、そうした“物語全体を通しての強さ”を正確に反映した内容だ。 カムイコチャと天明刀弥は、身体能力と剣技の両面で飛び抜けた存在。 ただし刀弥は“未完成の怪物”として描かれ、カムイコチャは“既に完成された怪物”として対比されている。 嵯峨愁二郎は、この2人に“精神面”で追いつき追い越す主人公的成長を遂げた。 「託された剣」を完成させた終盤の愁二郎は、もはや刀弥すら超える存在だ。 右京の技巧、柳の頭脳、双葉の潜在能力── この領域では「一芸に秀でた者」がランクインしてくる。 特に双葉は、終盤での覚醒が圧倒的であり、成長を加味すれば上位にも食い込む可能性を秘めている。 庄介は分かりやすいパワー型だが、意外に“器用さ”もあり、玄人好みのキャラ。 弥助は物語そのものに“陰”として存在し続ける伝説であり、強さの象徴でもある。 そしてエト。 戦闘力そのものよりも、“場の空気を狂わせる能力”が非常に高く、作品の世界観を攪拌する役割を担う。 このランキングは、単なるパワーバトルの順位ではない。 むしろ、「物語を動かす力=キャラとしての強さ」という観点で構成されている。 だからこそ、カムイコチャの筋力も、刀弥の狂気も、愁二郎の成長も、右京の様式美も── すべてが同列に“強さ”として成立する。 次章では、このランキングTOP3(カムイコチャ・刀弥・愁二郎)の詳細な比較と、順位の根拠を深掘りしていく。 ここでは、先に発表した強さランキングTOP3(カムイコチャ・天明刀弥・嵯峨愁二郎)の順位根拠を、戦闘描写・精神性・物語構造の観点から深掘りする。 3人の強さは、単純な戦闘力だけで決まったわけではない。 その背景にある「思想」「成長性」「戦う理由の重み」まで含めて、物語を通してもっとも“濃度が高い強さ”を持つ者として評価されている。 カムイコチャは、戦闘スタイルも描写もとにかく「力でねじ伏せる」。 刃を受けてもひるまない肉体、殺気の密度、冷静さと凶暴さの両立── 全キャラ中でもっとも“純粋な戦闘能力”が高い存在だ。 特に原作では、刀弥が唯一「この人と戦いたい」と本能で思った相手であり、 作中最強の肉体=最強の武器という図式を具現化したキャラでもある。 刀弥の最大の特徴は、“戦うほど強くなる”という異常な伸びしろ。 追い詰められるほど戦闘本能が覚醒し、戦法も剣速も凶悪に変貌していく。 さらに、幼少期から父・弥助のもとで修行を受けたため、剣術の精度も申し分ない。 「才能」「血統」「狂気性」「実戦経験」という4要素をすべて兼ね備えた刀弥は、 カムイコチャと互角以上に渡り合える唯一の存在と言える。 ランキング3位の愁二郎は、戦闘描写だけで見ると最初はまったく強くない。 しかし、物語の中で“精神性が最も成長したキャラ”であり、最終戦では刀弥にすら勝利する。 この“精神の強さ”こそが、原作においては戦闘力を超える評価軸として機能しており、 「最初は弱くても、最後に勝つ」ことこそが愁二郎の“本質的な強さ”を証明している。 このTOP3は、それぞれ異なる方向に突出した強さを持っている: どれかひとつだけで勝つのではなく、“複数の要素が高次元で結びついた者”こそが、原作における真の最強キャラとなる。 カムイコチャ、刀弥、愁二郎── この3人はそれぞれ“別ジャンルの強さ”を体現している。 だからこそ、単純に「誰が勝つか」ではなく、 “誰がどの場面で最強か”という多層的な考察が生まれるのだ。 次章では、Netflixでは描かれなかった“強さ描写”の数々── 映画勢が見落としてしまう要素やギャップについて詳しく解説していく。 Netflix版『イクサガミ』は、「天の巻=物語序章」のみを映像化した内容となっている。 このため、視聴者の多くが“本当の強さ”を知らないままキャラ評価をしてしまう傾向がある。 実際には、地・人・神の巻においてキャラクターたちは覚醒し、 その真価を発揮する場面が多数描かれている。 ここでは、映画では描かれなかった“強さの本質”を、主要キャラごとに検証していく。 Netflixで描かれたのは、序章の“蠱毒ゲーム導入”まで。 このため視聴者は、 などの印象を持ちやすい。 しかし、それらは“原作の本質”を知らないがゆえの誤解に過ぎない。 強さを語るうえで重要なのが、“覚醒イベント”である。 これはキャラが戦いの中で精神的・身体的に大きく成長し、 過去の自分を超える瞬間──いわば“物語の転換点”として機能する。 だが、Netflix版にはこの要素が皆無であるため、 キャラの進化やポテンシャルが視聴者に伝わらないのが実情だ。 もうひとつ大きな違いは、戦う動機の重みである。 原作では「守るため」「復讐のため」「託された信念」など、 キャラが刃を振るう理由が鮮明に描かれている。 この“動機の強さ”は、戦闘力に直結する世界観のため、 心理描写を削った映画では強さの本質が伝わりにくいという構造になっている。 Netflix映画版だけでは、原作のキャラたちの強さは理解できない。 本当の評価は、地・人・神と続く原作の中盤~終盤にある。 映画を観て「このキャラ弱いのでは?」と感じた人ほど、 原作を読むことで“本当の強さの構造”に驚かされるはずだ。 次章では、そうした“進化”がどのように描かれていくのか── 続編でキャラたちがどう強くなっていくのかを徹底予測していく。 『イクサガミ』は、Netflix映画版ではまだ“物語の入り口”でしかなく、 本当の強さと進化が描かれるのは「地・人・神」編以降に集中している。 ここでは、原作をもとに「最強候補たちがどのように進化していくのか」について、 各キャラクターごとの視点から具体的に解説していく。 初登場時は明らかに“敵”ポジションだったカムイコチャ。 しかし中盤以降では、主人公側に理解を示しはじめ、 愁二郎や刀弥と並び立つ存在として描かれる。 物語が進むにつれ、彼の“殺気”は仲間への“守護”へと転化し、 戦闘スタイルも変化。まさに“原始の強さ”が“知性の強さ”へと昇華していく。 刀弥の進化は「制御不能な強さ」から「制御できる強さ」へ。 父・弥助の記憶と向き合い、自身の剣に宿る意味を自問自答する姿は、 彼が単なる戦闘マシーンではなく、“剣そのものと向き合う者”であることを印象づける。 後半では、敵もまた“異形”と化していくため、 刀弥の“狂気を制御する剣”が、物語の要となる可能性が高い。 すでに刀弥を上回る覚醒を見せた愁二郎だが、 続編では戦闘力以上に、“精神的支柱”としての進化が目立つ。 仲間を導き、意思を託され、剣を握る意味を問われる立場となり、 単なる“主人公”から、“世界の象徴”とも呼べる存在へとスケールアップする。 双葉は天才肌の覚醒型。 続編では作戦立案だけでなく、戦場に自ら飛び込むようになり、 実質TOP3クラスの実力者に化けていく。 右京も「美しい剣」を捨て、“勝ちにこだわる剣”へと変化。 技巧派の限界を超える進化を遂げる。 続編では、単純な戦闘力では測れない“進化の深さ”がキャラを分ける。 誰が最強か──ではなく、「誰が最後まで成長し続けられるか」が焦点となる。 次章では、この“進化したキャラたち”を踏まえ、 本記事全体の総括と読者に届けたい考察のまとめをお届けする。 本記事では、Netflix映画版『イクサガミ』と、原作4巻(天・地・人・神)の全体像を比較しながら、 “誰が最強か”という議論を多面的に検証してきた。 その結果、次のような真実が明らかになった: とくに重要なのは、強さとは「勝った/負けた」だけでなく、 “何のために戦い、何を超えたか”という物語背景に深く根ざしている点だ。 映画版で描かれる“蠱毒ゲーム”はあくまで序章。 登場人物の真価も、戦闘描写の重みも、原作後半で初めて明らかになる。 そのため、Netflix視聴後に「このキャラが最強?」と疑問を持った方こそ、 原作を読むことで“認識のズレ”に驚かされるはずだ。 『イクサガミ』の最大の魅力は、“キャラが進化する作品”である点。 序盤で弱かった者が、終盤で覚醒し、立場を変えていく。 そうした“動的な強さ”の描写が、原作ファンを魅了してやまない。 もしNetflixで続編(地・人・神)が映像化されれば── 世界中の視聴者が、“本当のイクサガミ”に触れることになるだろう。 そのとき初めて、 「ああ、このキャラは“ただ強い”のではなく、“なぜ強いのか”が重要だったのか」と 多くの人が気づくに違いない。 真の強者とは何か? それは、ただの勝利者ではない。 信念を貫き、敗北や葛藤を乗り越え、物語に意味を刻む存在── それこそが、『イクサガミ』における最強キャラの定義なのだ。 時代劇の新境地を切り拓いたNetflix『イクサガミ』。その世界をさらに深く掘り下げたい方は、下記の特集カテゴリから関連記事をご覧ください。

■ 映像版=「見える強さ」が重視される世界

■ 原作=「描かれなかった時間」が強さを支える世界

■ 本ランキングにおける“強さ定義”

■ なぜ「Netflix版では描かれない強さ描写」 が重要か

■ “生き残る”という条件も忘れないでほしい

■ 読者・視聴者にとっての“強さ”イメージの違い

■ まとめに代えて:この章での決意

2. Netflix版に登場するキャラの強さ一覧|“序章だけ”で最強は誰か?

キャラ名

Netflix映画での強さ描写(印象)

嵯峨愁二郎

静かな立ち回りで“底が見えない強さ”。終盤に向けて伸びる余白が大きい

双葉

年齢の若さと冷静な観察力。まだ伸びる余地が見える“未完の才能”

カムイコチャ

異常な身体能力と一撃の重み。だが映画では“脅威の片鱗”しか見せていない

水無瀬柳

頭脳派で策略型の動き。戦闘そのものよりも“勝ち筋の読み”に強さを見た

吉影

バランス型。特筆する描写は少ないが、着実に“戦える男”という安定感がある

庄介

正面突破型。映画では無骨な力でゴリ押す場面が印象的だった

■ 映画で描かれるのは“脅威の予兆”まで

■ Netflix勢が感じる“ズレ”の正体

■ それでも惹かれる“強さの余白”

■ まとめ:Netflixだけでは語れない“強さの本質”

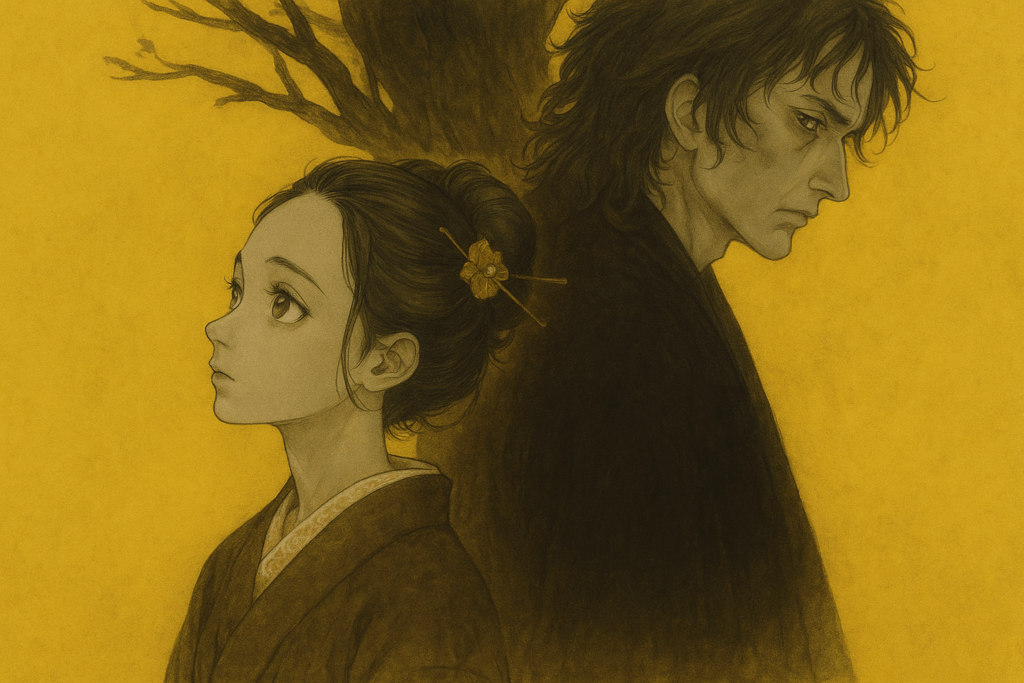

【画像はイメージです】3. 原作にしか登場しない強キャラの特徴|刀弥・右京・双葉…異能レベルの実力者たち

キャラ名

原作での特徴と強さの理由

天明刀弥

死線で進化する“狂気の剣士”。戦うごとに強くなり、カムイコチャとも互角に渡り合う

菊臣右京

剣の技に美学を持つ技巧派。“美しさこそ最強”という思想が技の完成度に直結している

双葉(後半)

序盤では控えめだが、原作後半では“覚醒”。潜在能力は刀弥級と評価される天才枠

仏生寺弥助

刀弥の父であり伝説の剣鬼。回想や設定でしか語られないが、その存在が世界観を支配している

エト

戦闘力は中堅だが、思想の異常さが“狂気”を底上げする。物語に緊張感をもたらす存在

■ 天明刀弥:戦うほど“化ける”異常な成長曲線

■ 菊臣右京:“美しさこそが強さ”を体現した剣士

■ 双葉:少女の皮を被った“覚醒前夜”の怪物

■ 弥助とエト:“語られない強さ”が怖い

■ Netflix版では触れられない“異能者たちの温度”

■ まとめ:異能者たちは、描かれないからこそ恐ろしい

4. 『イクサガミ』強さランキングTOP10|原作をもとに作成した決定版

順位

キャラ名

強さの根拠

1位

カムイコチャ

人間離れした筋力と身体性能。原作中で最も“純粋な戦闘力”が高い

2位

天明刀弥

死線で進化する異端の剣士。成長性と狂気補正でラスボス級の実力

3位

嵯峨愁二郎

最初は雑魚だが終盤に覚醒。刀弥を超える精神成長と“託された剣”の完成

4位

菊臣右京

技の完成度が異常に高い剣士。純粋な“剣術の美しさ”で刀弥に迫る

5位

水無瀬柳

頭脳戦・策略に特化したスタイル。1対1では弱いが“勝てる戦”ができる

6位

吉影

バランス型。飛び抜けた要素はないが、どんな状況でも安定して強い

7位

双葉

覚醒後は刀弥級の実力。若さゆえにランクは低めだが、将来性は最上位

8位

庄介

正面からの殴り合いなら最強。パワー型として存在感を放つ

9位

仏生寺弥助

刀弥の父であり伝説の剣鬼。直接戦闘はないが設定上の最強格

10位

エト

戦闘力は中堅だが、“狂気”の濃度で場を制圧する異質な存在

■ 1位~3位:強さの“完成度”と“成長性”の両立

■ 4位~7位:“特化型”と“覚醒型”の攻防

■ 8位~10位:異端の戦力と“語られざる強さ”

■ まとめ:強さとは、“力”ではなく“物語を動かす密度”である

「イクサガミ」|ティーザー予告編|Netflix

5. 強さランキングTOP3の決定理由|カムイコチャ・刀弥・愁二郎を徹底分析

キャラ名

強さの本質的な根拠

カムイコチャ

作中随一の身体能力と異質な“殺気”。戦闘の描写すべてが「圧倒」で構成されており、純粋な力で他をねじ伏せる

天明刀弥

戦闘のたびに進化する“狂気補正”の持ち主。剣術の才能・父からの英才教育・戦闘の美学が融合したラスボス的存在

嵯峨愁二郎

序盤は凡庸だが、物語後半で精神性が異常な成長を遂げる。最終決戦で刀弥を倒すほどに進化し、物語構造上“最終勝者”となる

■ カムイコチャ:強さは“理屈抜き”の怪物性

■ 天明刀弥:才能×狂気×成長の“異端児”

■ 嵯峨愁二郎:“託された剣”が覚醒を呼ぶ

■ 精神力 × 肉体 × 技術のバランスが鍵

■ まとめ:3人は「強さの形」が違うからこそ拮抗している

6. Netflix版では描かれない“強さ描写”とは?映画勢が誤解しやすいポイント

キャラ名

Netflixでは描かれない“本来の強さ”

天明刀弥

映画に未登場。原作では“死線で進化する”異常な剣士。狂気・才能・技術を併せ持つ最強候補

カムイコチャ

映画では「脅威的な敵」のみの描写だが、原作後半では刀弥すら本能で戦いたがる怪物

愁二郎

序盤は凡庸。だが、物語の終盤で“託された剣”を完成させ、刀弥に勝利するほどに覚醒

右京

映画では影が薄い。原作では剣の美学を極めた技巧派で、刀弥と並ぶほどの剣技を見せる

双葉

序盤では知略キャラとして描かれるが、後半で“才能の塊”として覚醒。刀弥級の実力へ

■ 映画勢が抱きがちな“強さの誤解”とは?

■ 原作での“覚醒ポイント”が映像化されていない

■ 映画では封印された“戦う理由と覚悟”

■ まとめ:Netflixは“序章”にすぎない

7. 続編(地・人・神)で最強キャラがどう進化するのか|今後の展開予想

キャラ名

続編での進化ポイント

カムイコチャ

“敵”から“同志”への移行。愁二郎や刀弥と共闘する可能性が示唆され、より戦術的な知略も見せる

天明刀弥

狂気と冷静のバランスが進化。自身の“剣の在り方”を模索しながら最終形態へと突入する

愁二郎

精神面の成長が極限に達する。“託された剣”が完成し、指導者的立ち位置にも進化

双葉

“頭脳担当”から戦闘参加へ。自我と力が覚醒し、刀弥にも匹敵する実力者へと変貌

右京

“技の美学”から“勝ちへの執念”へ。実戦に適応する剣へと変化し、強さの本質が変容

■ カムイコチャ:“脅威の怪物”から“頼れる盟友”へ

■ 天明刀弥:狂気の剣士が“制御可能な怪物”に

■ 愁二郎:主人公から“象徴”へと昇華する

■ 双葉・右京:補助ポジションから“主戦力”へ

■ まとめ:進化の先に、“新たな最強”が現れる

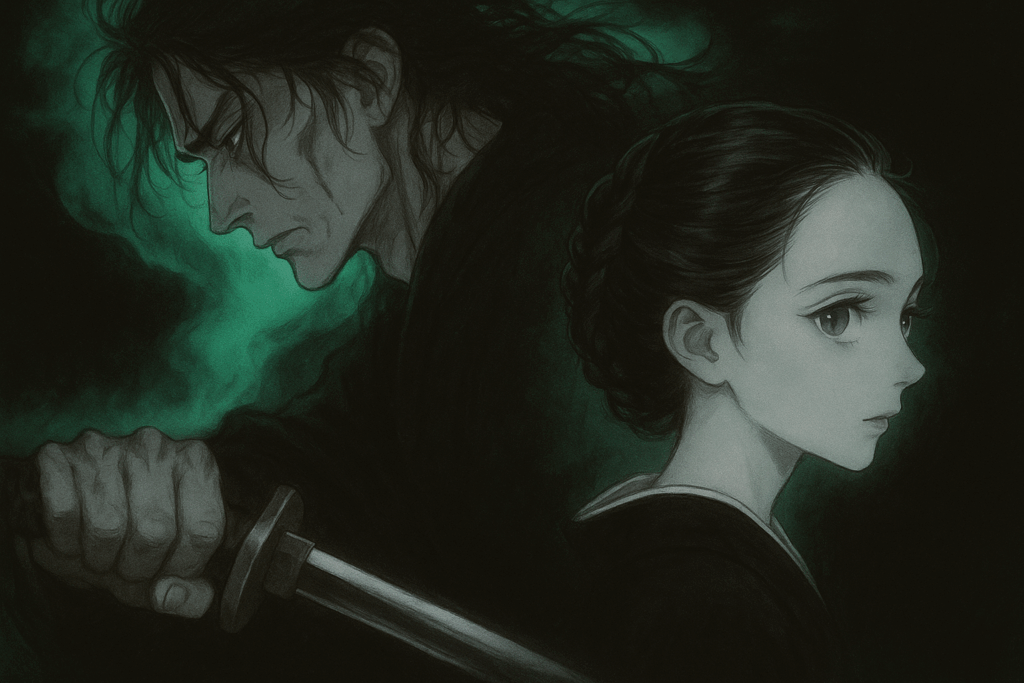

【画像はイメージです】本記事で扱った内容まとめ一覧

見出し

内容の要約

1. ランキング基準

原作とNetflixで異なる“強さ”の定義を解説。単なる戦闘力だけでは語れない構造を明示。

2. Netflix版キャラの強さ

映画内で登場するキャラの範囲と、描写から分かる“見せかけの強さ”を検証。

3. 原作限定の強キャラ

Netflix未登場の刀弥・右京・双葉らの戦闘能力を、詳細な描写から解説。

4. 強さランキングTOP10

原作4巻を元に、戦闘描写・成長性・狂気性を加味して総合ランキングを作成。

5. TOP3の決定理由

カムイコチャ、刀弥、愁二郎の強さの根拠を、戦闘シーンや成長要素から論理的に解説。

6. 映画勢が誤解しやすい点

Netflixでは描かれない覚醒や背景により、原作と映画の間に“強さ認識のズレ”が発生。

7. 続編での進化予測

地・人・神でのキャラの成長予測を展開。最強キャラの進化パターンを可視化。

8. 最終まとめ

映画では伝わらない“強さの本質”と原作におけるキャラ評価の深層を解説。

8. 本記事まとめ|Netflixでは語られない“原作最強キャラ”の真実

【総括タイトル】──“強さ”の本質は、画面に映らない領域で決まる

■ Netflix映画だけでは“全貌”は見えない

■ キャラたちは、物語とともに進化していく

■ 今後の展開に期待──“映像化のその先へ”

■ 最後に:強さとは、“内面と物語が宿った力”である

『イクサガミ』関連特集記事はこちら

Making of イクサガミ|Netflix Japan

コメント