『チェンソーマン』という物語の中で、もっとも読者の心に影を落とした存在──それがマキマ=支配の悪魔だった。彼女の死は衝撃的でありながら、その後に生まれたナユタという存在が新たな問いを投げかける。悪魔の死とは何か? 復活できない条件とは? そして「支配」という恐怖はなぜ輪廻を繰り返すのか──。

本記事では、マキマの最期に至る過程、支配の悪魔の能力と限界、悪魔の輪廻転生のルール、そしてナユタの誕生までを徹底的に解説していく。単なるバトルの勝敗ではなく、「恐怖がどう受け継がれ、どう変えられるのか」に焦点を当てながら、その物語的意味を紐解いていく。

支配されることの恐怖と、支配を愛に変えられる可能性。その狭間に描かれた“終わりと始まり”を、ここで改めて整理してみよう。

- 支配の悪魔=マキマの正体とその能力の仕組み

- マキマが敗北した本当の理由とデンジの奇策

- 悪魔の死と輪廻転生のルール、復活できない条件

- ナユタ誕生の経緯と、マキマとの違い・共通点

- 支配の悪魔が“恐怖”から“希望”へと転換する物語的意味

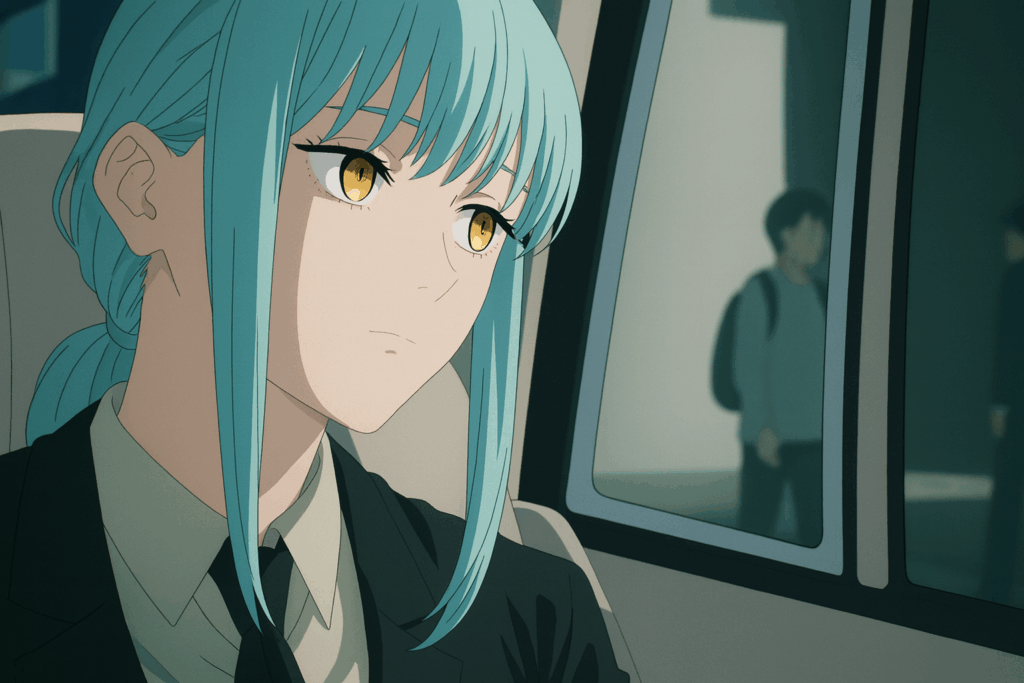

レゼとデンジの“恋と恐怖”の入口だけを切り取った本予告──短く刺さる、核心はまだ伏せられたまま

- 1. 支配の悪魔の正体と基本能力──“支配”が成立する条件と契約の仕組み

- 2. マキマの長期計画──“より良い世界”構想とチェンソーマンへの執着の理由

- 3. 公安編での布石──デンジ・パワー・アキとの関係構築と支配の段取り

- 4. 最終盤の対決構図──内閣総理大臣との契約、無数の能力、そして弱点の芽

- 5. マキマの敗因の核心──“認識”の盲点とデンジの奇策(分離・血の契約・捕食)

- 6. 死の定義と復活不可の条件──肉体破壊と“食べられる”ことの物語的意味

- 7. 悪魔の輪廻転生ルール──地獄と現世の往還、名前の変化と恐怖の強度

- 8. ナユタとしての再誕──発見の経緯、保護体制、正体の示唆

- 9. ナユタの能力と性質──マキマとの違い・似ている点・物語への影響

- 本記事まとめ──マキマの終焉とナユタの誕生が示した“恐怖と希望”

1. 支配の悪魔の正体と基本能力──“支配”が成立する条件と契約の仕組み

要点サマリー

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 支配の悪魔の本質 | 人間が抱く「支配される/する」恐怖を源に強大化。公安の幹部マキマとして現世に存在 |

| 能力の仕組み | 対象を“下位”と認識すれば行動や記憶を支配でき、能力や契約も間接利用可能 |

| 契約の特殊性 | 内閣総理大臣と契約し、致命傷を国民へ肩代わりさせる防御特性を獲得 |

| 代表的な行使例 | 死刑囚を媒介にした遠隔殲滅、カラス群による監視、悪魔の能力の再利用など |

| 弱点 | “上位と認識させる”ことが前提。相手が対等や第三者と捉えると効力が落ちる |

本文詳細解説

支配の悪魔は、人間社会における上下関係そのものを恐怖の源とする存在である。マキマという人物像は、その悪魔が人間社会に適応した姿であり、公安という組織構造の中に溶け込むことで能力条件を自然に満たしていた。

能力の核は「優劣の認識」によるリンクだ。対象が彼女を上位と見なした瞬間、命令は心身の両面に浸透する。命令は人間に限らず、悪魔・魔人・動物にまで及び、支配下に置いた相手の能力を自分の武器として再利用することも可能となる。

行使例として有名なのは、刑務所の死刑囚を利用した大規模殲滅だ。名指しされた者は距離を問わず即座に圧殺され、敵の軍勢は一瞬で壊滅した。また、街のカラスや犬を通じて監視網を張るなど、支配の悪魔は“社会的ネットワーク”を武器に変える性質を持つ。

さらに特異なのは、内閣総理大臣との契約である。彼女が致命傷を負うと、その死は日本国民の誰かの病気や事故に置き換えられるため、実質的に不死に近い防御性能を誇る。つまり彼女を倒すには、契約の枠組みそのものを外さなければならない。

しかし万能ではない。支配は認識に依存するため、相手が「対等」だと感じれば支配は成立しない。デンジが「マキマ」ではなく「支配の悪魔」と切り離して捉えた時、初めて隙が生まれたことがその象徴といえる。

2. マキマの長期計画──“より良い世界”構想とチェンソーマンへの執着の理由

要点サマリー

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 理想とした世界像 | 戦争・飢餓・死といった根源的な恐怖を消去した“苦しみのない世界”を構想 |

| チェンソーマンへの執着 | 恐怖そのものを消し去る唯一の存在。彼を支配下に置くことで理想を実現しようとした |

| 行動の一貫性 | 公安での活動やデンジへの接近は、すべてチェンソーマンを手中に収める布石 |

| “支配”と“救済”の矛盾 | 救いを与えるために自由を奪う構図。秩序と恐怖の消去を同時に望んだ矛盾を抱える |

| 感情の空洞 | 人類全体を幸福にすることに執着する一方、個々人の感情には無関心であった |

本文詳細解説

マキマの行動には、一貫した「より良い世界」構想が存在していた。彼女が目指したのは、戦争・飢餓・死といった人類にとって最も根源的で避けがたい恐怖を消去した世界である。そのために彼女が必要としたのが、チェンソーマン=ポチタの力だった。

チェンソーマンは、食べた悪魔の存在とその恐怖を世界から完全に消し去る特異な能力を持つ。もしこの力を支配の悪魔が自由に扱えるなら、恐怖そのものを世界から削除できる。マキマはこの機能を利用し、戦争や飢餓といった人類の負の歴史を根本から消そうとしたのだ。

このため、彼女は公安という国家権力の中枢に身を置き、デンジ=チェンソーマンに接近する機会をつくり続けた。デンジの生活を支援しつつ、仲間を奪うような仕組みを巧妙に仕掛けていったのも、最終的に彼の心と存在を完全に掌握するための布石だった。

しかしここには大きな矛盾がある。支配による救済というパラドックスだ。彼女は人類を救おうとしながら、同時に人々から自由と選択を奪おうとしていた。秩序を絶対化し、恐怖を消すために、恐怖の一形態である「支配」を拡大するという皮肉な構造である。

さらに、マキマが見ていたのはあくまで「人類全体の幸福」であって、個々の人間の感情や願いではなかった。アキやパワー、デンジといった身近な存在も「布石」として利用するだけで、その心の痛みや絆には無頓着だった。この感情の空洞こそが、彼女の理想が実現しなかった最大の理由のひとつといえる。

つまり、マキマは“救済”を口にしながらも、人間としての温度や個別の感情には無関心なまま進んでしまった。その冷たい理想と現実の乖離が、物語において彼女を孤立させ、最期の敗北にもつながったのだ。

3. 公安編での布石──デンジ・パワー・アキとの関係構築と支配の段取り

要点サマリー

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| デンジとの関係 | 生活を与え、“家族”のような絆を装いながら、精神的に依存させ支配の下地を築く |

| パワーとの関係 | 共同生活を通じて友情を芽生えさせるが、最終的にはデンジへの支配強化のために利用 |

| アキとの関係 | 復讐心を利用し、公安に縛りつけることでマキマの計画の駒として機能させた |

| 公安という舞台 | 組織の枠組みを利用し、契約や命令を“自然な支配”として行使できる環境を整えた |

| 布石の最終目的 | デンジの精神を孤立化させ、チェンソーマンとして完全に掌握するための土台作り |

本文詳細解説

マキマの計画は、公安編全体が布石だったといえる。彼女はデンジを直接的に支配するだけでなく、周囲の人間関係を設計することで、彼の精神を段階的に孤立化させていった。

まずデンジとの関係。マキマは彼に衣食住を与え、「普通の生活」という彼が最も求めていた夢を叶えてみせた。その見返りとして「家族のような絆」を演出し、デンジを精神的に依存させていった。だがその絆は本物ではなく、彼をチェンソーマンとして利用するための支配の下地にすぎなかった。

次にパワーとの関係。デンジとパワーを同居させることで友情や信頼を芽生えさせたが、最終的にはその関係性を壊すことで、デンジの心を追い込むために利用した。パワーを「与えてから奪う」構造は、マキマがデンジを孤立させるための典型的な戦術だった。

アキについても同様だ。彼の復讐心を公安に縛り付ける形で利用し、マキマの組織的な戦力として動かした。さらに、アキの最期をデンジの手に委ねることで、デンジに深い罪悪感と孤独を刻み込む布石とした。この出来事が、デンジの精神を大きく揺るがせる決定打となった。

また、公安という舞台そのものも支配の仕組みの一部だった。組織内の命令系統に従うことは、自然とマキマを「上位」として認識させる構造であり、支配の条件を常に満たす環境となった。組織的支配と個人的支配が重なり合うことで、彼女の計画はより確実なものになっていった。

こうした一連の布石の最終目的は、デンジを孤独と罪悪感に追い込み、彼が人間としての支えをすべて失った状態でチェンソーマンを完全に掌握することだった。つまり、マキマにとってデンジの周囲の人々はすべて「布石」であり、「奪うために与える存在」だったといえる。

4. 最終盤の対決構図──内閣総理大臣との契約、無数の能力、そして弱点の芽

要点サマリー

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 国家契約による防御 | 致命傷は日本国民の不特定多数へ転嫁され、マキマ本人は即死しにくい。長期戦・消耗戦に強い |

| “軍勢”としての支配網 | 天使・蜘蛛・台風など、支配下の悪魔・魔人の能力を状況に応じて束ねる複合運用が可能 |

| 広域殲滅と近接圧殺 | 名指し儀式での遠隔キルと、指銃の合図による即時圧殺で中遠近距離をシームレスにカバー |

| 認識依存という綻び | “上位/下位”の認識が前提。対象が対等化・関係断絶・識別撹乱を行うと干渉が弱体化 |

| 嗅覚バイアス | マキマは“チェンソーマンの匂い”への固着が強く、「デンジ本人」を盲点化しやすい |

| デンジ側の突破口 | 囮と本命の分離、血の鎖による拘束、接近からの“人間としての攻撃”で契約の裏を突く |

本文詳細解説

最終盤のマキマは、国家規模の防御契約と、多系統の攻撃手段を兼ね備えた“要塞”そのものだった。内閣総理大臣との契約により、彼女が受ける致命的ダメージは社会全体へ拡散される。これにより、単発の必殺では決着がつかない。敵に要求されるのは「倒す力」ではなく、契約の外側へ出る設計だ。

攻撃面では、支配下の構成員を“軍勢”として束ねる合戦運用が特徴的だ。天使の悪魔の寿命武器で高火力を、蜘蛛の悪魔での高速踏破で間合い支配を、台風の悪魔で地形制圧を担わせる。これらを遠隔の名指し殲滅と組み合わせ、広域→接近→止めの三拍子をノーラグで繋げる。さらに指の合図ひとつで行える近接圧殺は、遮蔽や装甲を意味のないものにする。戦術の芯は常に「支配リンクを媒介にした多点同時化」で、相手の思考速度を上回るタイムテーブルで圧殺する構図だ。

だが、弱点は“認識”にある。支配は上位/下位という関係性を前提に成立するため、対象が対等であると“感覚する”瞬間、命令の侵入路は細る。さらにマキマは戦略上、「チェンソーマン」という偶像に固執していた。彼女は敵味方の識別に嗅覚を多用し、“チェンソーマンの匂い”=本命という前提に寄りかかっていたため、囮と本命の分離に対して盲点をつくりやすい。

デンジ側が掴んだ糸口はここだ。囮と本体の二重化でマキマの注意を“チェンソーマン”に釘付けにし、彼女の視線・嗅覚・期待を一点に集中させる。その裏で、人としてのデンジが近接へとにじり寄る。彼はかつて交わした血の契約を足場に、拘束と時間稼ぎを成立させ、最後は契約の換算外—「誰が」「どうやって」という法的・儀式的な正面突破ではなく、個人の関係性と行為で終わらせる選択を取る。

ここで重要なのは、“能力の外側で勝つ”という設計思想だ。国家契約はダメージを社会へ散らすが、それは「戦闘ダメージ」を想定した回路であり、マキマ自身が執着する「関係」と「認識」の層までは代替しない。彼女が“チェンソーマン”を見ている隙に、“デンジ”が彼女の至近に入り込む—この識別の撹乱こそ、最強の守りに開く微かな綻びだった。

結果として、最終盤の対決は

国家契約という超常の防御 × 支配網という軍勢の火力(マキマ)

vs.

認識の盲点を突く二重構造 × 人間としての接近(デンジ)

の衝突として描かれる。数字や火力では勝てない戦いを、「誰としてそこに立つか」でひっくり返す。私は、この構図に物語の核心を見た。—支配の悪魔が見落としたのは、力ではなく、名前と関係のほうだったのかもしれない。

数十秒だけの短い特報。雰囲気を掴むには十分──息抜きにどうぞ

5. マキマの敗因の核心──“認識”の盲点とデンジの奇策(分離・血の契約・捕食)

要点サマリー

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 奇策①:分離(囮と本命) | “チェンソーマン”を囮に、人間のデンジを本命として接近。マキマの識別(嗅覚・肩書き)を欺く |

| 奇策②:血の契約 | パワーとの血のつながりが残した“鎖”と約束が、支配リンクを一時的に乱し、デンジに自由行動の時間を与えた |

| 奇策③:捕食という終わらせ方 | “攻撃して殺す”ではなく“食べる”に置換。国家契約が想定する致死ダメージの換算外に出て、再生と肩代わりを封じたと解釈できる |

| 認識の盲点 | マキマは常に“チェンソーマン”を見ており、“デンジ”を下位の器として扱った。その認知の固定が決定的な隙に |

| 敗因の本質 | 力比べではなく関係の設計で負けた。上位/下位の回路を外された瞬間、支配は効かない |

本文詳細解説

マキマは「上位/下位」という認識の回路をつくる達人だった。だが彼女の視界は、最後の最後まで“チェンソーマン”という偶像に向いていた。デンジはそこを突く。彼は心臓=ポチタと自分を運用上“分離”し、マキマの嗅覚と期待を「チェンソーマン側」に縛りつけたまま、“人間のデンジ”として死角から近づく。ここで重要なのは、技の強弱ではなく、誰として相手に立つかという識別の問題だ。

その接近を成立させた下支えが、パワーとの血の契約だった。パワーは一度“連れ戻され”、自分の血を分け与えると同時に「輪廻後に自分を見つけてほしい」という約束をデンジに残す。この“血の残滓”は、マキマの支配リンクにノイズを走らせ、ほんの短い自由時間をデンジにもたらした。鎖のように絡みつく血は、力押しではないが、関係の回路を書き換える小さなハックになった。

そして止めの一手が、“捕食”としての終わらせ方である。マキマを倒すには、内閣総理大臣との契約──致死ダメージの社会的肩代わり──という巨大な防御回路を外側から越える必要があった。デンジはそこで「殺す」という行為をやめ、時間をかけて食べることを選ぶ。殴る・斬るといった“戦闘ダメージ”として計上される入力を避け、同化=分解という別のプロセスに置換したことで、契約の換算表からこぼれ落ちた、と読み解ける。

この一連の設計の核にあるのは、認識の撹乱だ。マキマは「チェンソーマンの匂い」を本命と見なし続け、器であるデンジを軽視した。だが支配は認識から始まり、認識で終わる。相手を“下位”と見なす視線が、同時に自分の視野を狭める。デンジが“人間”として踏み込んだ瞬間、彼女の命令は侵入経路を失い、国家契約は発動条件を取り逃がす。

つまり、勝敗は最強の火力で決まらなかった。関係の名付けで決まった。マキマは“チェンソーマン”に勝とうとし、デンジは“マキマ”ではなく「支配の悪魔」を終わらせようとした。二人が互いをどう呼ぶか、その言葉の向きが、世界の回路を分けたのだと思う。私はそう感じた。

6. 死の定義と復活不可の条件──肉体破壊と“食べられる”ことの物語的意味

要点サマリー

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 通常の悪魔の死 | 現世で死ねば地獄に転生、地獄で死ねば現世に転生する。基本的に“完全な死”は存在しない |

| 肉体破壊の限界 | いかに肉体を粉砕しても、概念としての「名前」が残る限り、悪魔は復活可能 |

| “食べられる”ことの特異性 | チェンソーマンに食べられた悪魔は、名前と恐怖そのものが世界から消滅。輪廻から外れる |

| マキマのケース | デンジが彼女を“食べ尽くした”ことで、国家契約も機能せず、概念的な抹消に近い終わりを迎えた |

| 物語的意味 | 「殺す」ではなく「食べる」ことで関係を断ち切る。恐怖の連鎖を止める唯一の方法として描かれた |

本文詳細解説

『チェンソーマン』における悪魔は、人間の恐怖という概念に根ざして存在している。そのため、通常の死は「終わり」ではなく「循環」だ。現世で殺されても地獄で生まれ変わり、地獄で死ねば現世で再生する。この往復が続く限り、悪魔は半永久的に蘇り続ける存在だと言える。

肉体がどれほど破壊されても、それは一時的な消滅に過ぎない。大切なのは「名前」だ。世界の人々がその名前に恐怖を抱き続ける限り、悪魔は必ず戻ってくる。だからこそ“銃の悪魔”や“戦争の悪魔”のような普遍的恐怖は何度でも蘇り、その強大さを保ち続ける。

しかし、この輪廻のルールには唯一の例外がある。それがチェンソーマンによる“捕食”だ。チェンソーマンに食べられた悪魔は、ただ殺されるのではなく、概念そのものが世界から消滅する。人々の記憶からも、その恐怖の存在自体が失われるため、輪廻に戻ることができなくなる。これは「悪魔にとっての本当の死」といえる。

マキマ=支配の悪魔のケースは、この特異性を象徴する場面だった。デンジは彼女を攻撃して殺すのではなく、“食べる”という形で取り込むことを選んだ。その行為は国家契約の防御回路を外れ、彼女の死を社会に転嫁させることなく、関係そのものを終わらせるものだった。つまり「マキマ」としての存在は消滅し、恐怖の概念だけが新たにナユタへと引き継がれたのだ。

ここで重要なのは、食べるという行為が単なる殺害以上の物語的意味を持つことだ。殺すのではなく食べる──それは「相手を取り込み、関係を終わらせる」という行為であり、恐怖を循環させない唯一の手段だった。デンジが選んだこの方法は、支配の悪魔との因縁を断ち切りつつも、その概念を残すという矛盾を孕み、物語に深い余韻を残した。

私は、この描写に「死の定義をずらす」という藤本タツキらしい発想を感じた。破壊ではなく捕食、殺すのではなく取り込む──この曖昧さが、チェンソーマンという作品に独特の恐怖と救済の温度を与えているのだと思う。

7. 悪魔の輪廻転生ルール──地獄と現世の往還、名前の変化と恐怖の強度

要点サマリー

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 輪廻の基本構造 | 悪魔は現世と地獄を行き来し、どちらかで死ねばもう一方で生まれ変わる |

| 記憶の消失 | 転生後は基本的に過去の記憶を保持しない。概念としての「名前」だけが引き継がれる |

| 名前と恐怖の関係 | 人類がその名前に抱く恐怖の強度によって、転生した悪魔の力が増減する |

| 例外的存在 | チェンソーマンに食べられた悪魔は「概念ごと消滅」し、輪廻から外れる |

| 支配の悪魔のケース | マキマは消滅後、“支配”という恐怖を残し、ナユタとして再誕した |

本文詳細解説

『チェンソーマン』の世界において、悪魔は「恐怖の概念そのもの」に根ざして存在している。彼らは人間の恐怖を糧に現世に姿を現し、死んでもそれで終わりではない。悪魔が現世で死ねば地獄に再生し、地獄で死ねば現世に再生する。これが輪廻転生のルールである。

この過程で重要なのは、記憶は引き継がれないという点だ。過去の人格や体験は消え去り、残るのは「名前」としての概念的性質だけである。たとえば“銃の悪魔”が倒れても、「銃」そのものへの恐怖が消えない限り、再び銃の悪魔がどこかで生まれることになる。

そして、その悪魔がどれほど強いかは、人類がその名前にどれほど恐怖を抱いているかに比例する。戦争や死といった普遍的な恐怖を体現する悪魔は極めて強大であり、逆にあまり恐れられていない名前は弱体化する。この仕組みは世界観の根本にあり、悪魔同士の力関係や物語の展開にも深く関わっている。

ただし、ここには例外がある。それがチェンソーマンの捕食だ。チェンソーマンに食べられた悪魔は、単に死ぬのではなく、その存在と名前が「世界から消える」。人類の記憶からも概念そのものからも抹消され、輪廻転生のサイクルから外れてしまう。これが彼を“恐怖の象徴に恐れられる存在”たらしめている理由である。

支配の悪魔=マキマのケースは、このルールをよく示している。デンジが彼女を食べたことによって「マキマ」という個人は消えたが、「支配」という恐怖の概念そのものは世界に残った。だからこそ、記憶を持たない新しい個体、ナユタとして再び現世に誕生したのである。

つまり、悪魔の輪廻転生とは「名前と恐怖のリレー」だ。個体は滅びても、恐怖が消えない限り悪魔は再び現れる。支配という普遍的な概念が強固である以上、それは永遠に続く。私はそこに、「恐怖はなくならないが、誰と結び直すかで物語は変わる」というテーマを感じた。

8. ナユタとしての再誕──発見の経緯、保護体制、正体の示唆

要点サマリー

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| 転生の経緯 | マキマ消滅後、支配の概念は輪廻を経て新たな姿で現世へ。中国で孤児として発見される |

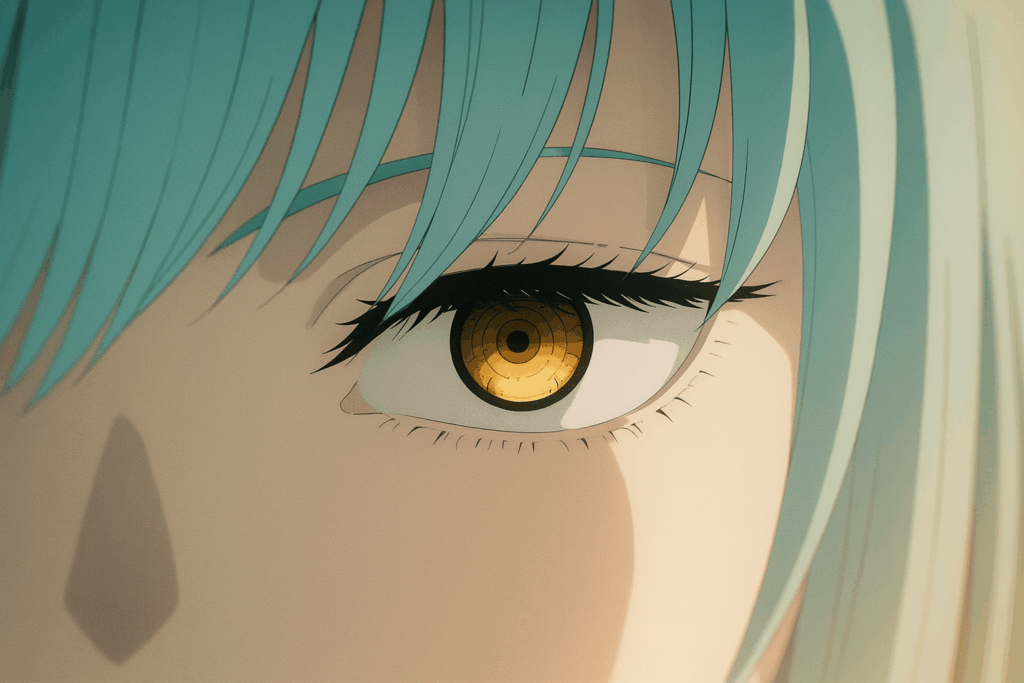

| 外見の特徴 | マキマと同じ瞳の“輪”模様を持つ少女。支配の悪魔の転生体であることを示唆 |

| 発見と保護 | 公安の岸辺が関与し、デンジの元へ連れてきた。彼に“育てる責任”を託す形となった |

| 正体の示唆 | 記憶はなくとも本質的には支配の悪魔。だが人格は未成熟で、未来は“選び直せる”状態 |

| 物語的意味 | マキマで終わらず、ナユタで続く。“恐怖は消えない”が、“関係は変えられる”ことの象徴 |

本文詳細解説

デンジがマキマを“食べる”ことで彼女は消滅した。しかし支配という概念そのものは世界に残り、やがて新たな姿で現世に現れる。それがナユタである。彼女は中国で孤児として存在が確認され、公安を通じてデンジの前に現れることとなった。

ナユタの最大の特徴は、マキマと同じ瞳の模様にある。瞳に刻まれたリング状の痕跡は、彼女が支配の悪魔の転生体であることを示す“刻印”のようなものだ。記憶も人格もマキマとは異なるが、その力の根は同じ恐怖に結びついている。

この発見には公安の岸辺が関与していた。岸辺はナユタをデンジのもとへと託し、

「今度はちゃんと育てろ。家族としてな」

と告げる。つまり、かつてデンジを支配し続けた存在を、今度は彼自身が守り導く立場に立たされるのだ。そこには試練と同時に、新しい関係性を築く余地が示されている。

ナユタはまだ幼い少女であり、人格も未成熟である。過去のマキマのような支配欲や冷徹さはなく、“選び直せる可能性”を持つ存在として描かれている。これは「悪魔=恐怖」という構図の中でも、未来の形は関わる人間次第で変わりうるという希望を示している。

この再誕は、物語的に大きな意味を持つ。マキマで終わりではなく、ナユタで続く。支配の悪魔は消えないが、その在り方は変えられる。つまり“恐怖は永遠に残る”が、“関係はやり直せる”のだ。デンジとナユタの関係は、まさにその象徴となる。

私は、この描写に「因縁の継承」と「可能性の更新」の両面を感じた。支配の悪魔は再び現れたが、それをどう生かすかは人間の選択次第。ナユタという存在は、物語の未来に託された小さな希望の芽だと思う。

9. ナユタの能力と性質──マキマとの違い・似ている点・物語への影響

要点サマリー

| 見出し | 要点まとめ |

|---|---|

| マキマとの共通点 | 瞳の輪模様、支配に関わる力を持つ点は共通。恐怖の概念を引き継ぐ存在である |

| 異なる点 | ナユタはまだ幼く、人格も未成熟。支配欲や冷酷さはなく、性格は“無垢”に近い |

| 能力の片鱗 | 動物を従わせるなど支配の力の萌芽が描かれる。ただし規模や意識的な制御は弱い |

| デンジとの関係 | 支配される側から、守り育てる側へ。過去の因縁を裏返す“逆転した関係性”が展開 |

| 物語への影響 | 恐怖は消えないが、関わり方で在り方は変わることを示す。今後の物語の希望の象徴 |

本文詳細解説

ナユタはマキマの死後に生まれた、支配の悪魔の新たな転生体である。その瞳に刻まれた輪模様は、マキマとの連続性を示す象徴的な特徴だ。彼女もまた「支配」という恐怖の概念を宿していることは明白であり、この点ではマキマと同じ存在に属する。

しかし同時に、ナユタとマキマの間には大きな違いがある。マキマが徹底した秩序と冷酷な理想を持っていたのに対し、ナユタはまだ幼く、人格は未成熟である。彼女の行動は無垢に近く、支配欲がむき出しではない。そのため、支配の悪魔という恐怖の概念が「どのように育つか」で未来が変わる余地を残している。

能力の片鱗も示されている。ナユタは動物を従わせるなど、支配の力を部分的に発揮している。しかしその規模は小さく、無意識的であり、マキマのように意図して世界を操作する段階には達していない。これは彼女の“未完成さ”と同時に、“選び直せる可能性”を象徴している。

デンジとの関係は、かつてのマキマとの関係を反転させた形で描かれる。支配される側だったデンジが、今度はナユタを守り、育てる立場に立つ。

「家族として生きろ」

という岸辺の言葉は、デンジにとって試練であり救済でもある。支配を恐怖として受けるのではなく、愛情の枠組みの中で受け止め直すことが求められているのだ。

この存在は物語に大きな影響を及ぼす。マキマの死で物語が終わるのではなく、ナユタの誕生によって「恐怖は続くが関係は変えられる」という希望が描かれる。支配の悪魔が次にどんな姿を見せるのかは未定だが、その可能性は恐怖だけでなく、愛や家族の物語ともつながり得る。

私はここに、『チェンソーマン』という作品が持つ独特の余韻を感じた。悪魔は消えない、恐怖も消えない。けれど、その力がどこに向かうかは、人間との関係次第で変わる。ナユタはその“選び直しの余白”を体現する存在なのだと思う。

本記事まとめ──マキマの終焉とナユタの誕生が示した“恐怖と希望”

要点サマリー

| テーマ | 要点まとめ |

|---|---|

| 支配の悪魔の本質 | 「上位/下位」という認識を通じて成立する支配。国家契約をも組み込み、最強の防御と多彩な攻撃を実現 |

| 敗北の理由 | デンジが「チェンソーマン」ではなく「人間のデンジ」として向き合い、認識の盲点を突いた |

| 死と復活の定義 | 悪魔は死んでも輪廻するが、“食べられる”ことでのみ完全に終わる。マキマはその例外に巻き込まれた |

| ナユタの誕生 | 支配の概念は残り、少女ナユタとして再誕。デンジが育てることで、恐怖は愛に変わる可能性を示した |

| 物語の余韻 | 恐怖は消えないが、関わり方でその意味は変わる。支配の悪魔は“絶望”と同時に“希望”の象徴となった |

本文詳細解説

本記事を通じて見てきたのは、支配の悪魔の誕生から終焉、そして再誕に至る流れである。マキマとして現世に姿を現した支配の悪魔は、国家と契約し、数多の悪魔を従えて最強の力を振るった。しかしその力は「上位/下位」という認識に依存しており、デンジが“チェンソーマン”ではなく“人間のデンジ”として立ち向かったことで隙を生む結果となった。

また、悪魔における死の定義も重要だった。肉体が滅んでも恐怖が消えない限り輪廻する。しかし“食べられる”ことで初めて、名前と恐怖が世界から消滅する。デンジが選んだ「殺すのではなく食べる」という方法は、支配の悪魔を終わらせると同時に、その概念を未来へ託す行為でもあった。

その未来を象徴する存在がナユタである。彼女はまだ幼い少女で、支配の力を宿しながらも未成熟な存在。マキマとは違い、愛や家族といった関係の中で育まれる余地がある。デンジが守り育てる立場に回ったことは、過去の支配と逆転する新しい関係を提示している。

物語全体が示したのは、「恐怖はなくならない。だが、それをどう受け止め、どう結び直すかは人間次第」というメッセージだ。支配の悪魔は恐怖の象徴であると同時に、希望の象徴にもなりうる。マキマの死とナユタの誕生は、そのことを強く語りかけている。

私はこの結末に、「恐怖を完全には消せなくても、関係の形を変えることはできる」という小さな希望を感じた。チェンソーマンという物語は、絶望の深淵を描きながら、その先にわずかな光を残している。それはきっと、読み手自身の恐怖や孤独とも響き合うものなのかもしれない。

▼『チェンソーマン』特集記事一覧はこちら

チェンソーマンの考察・時系列解説・キャラクター紹介・映画化情報など、深く濃密な情報をまとめた特集カテゴリです。

原作ファン・アニメ視聴者ともに楽しめる高品質な情報を随時更新中。

- 支配の悪魔=マキマの正体と“上位/下位”による能力の仕組み

- 国家契約と軍勢の力を持ちながらも、デンジの奇策によって敗北した理由

- 悪魔の死と輪廻転生のルール、そして“食べられる”ことが唯一の完全消滅である点

- マキマ消滅後に生まれたナユタの存在と、その正体の示唆

- ナユタがマキマと異なる無垢さを持ち、未来を“選び直せる”存在であること

- 恐怖は消えないが、関わり方次第で“愛”や“希望”へ変えられる可能性が描かれたこと

- マキマの終焉とナユタの誕生は、絶望の中に小さな光を残す物語的転換点となった

余韻だけを切り取った短い予告──曲の温度だけ、そっと持ち帰って

コメント