「五条悟って、作者に嫌われてるの?」

そんな声がSNSや検索欄にちらほら浮かぶようになったのは、ある“誤解”がきっかけだったのかもしれません。

『呪術廻戦』の人気キャラクター・五条悟。“最強”で、“圧倒的人気”を誇る彼に対して、「作者が嫌い」とまで言われてしまった理由とは──。

この記事では、「五条悟が嫌い」と言われる理由5選と、実は誤解されてきた“裏設定”や“作者の本音”にじっくりと目を向けていきます。

たぶんその言葉の奥には、嫌悪ではなく、「強すぎて物語が壊れてしまう」そんな“創作の苦しさ”があったのかもしれません。

- 「作者が五条悟を嫌っている」と言われるようになった5つの理由

- 五条悟に関する裏設定──“見下しの笑顔”や“不平等な優しさ”の真相

- 最強キャラである五条が抱える物語的な“めんどくささ”と創作上の苦悩

- 芥見下々が語る、五条が担う『呪術廻戦』の根幹テーマとの関係性

- “嫌われている”のではなく、“物語を壊しかねない存在”としての五条悟の設計思想

TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」ティザーPV|2026年1月より放送開始

- 「作者は五条悟が嫌い?」その理由をめぐる誤解と真実──先読みガイド

- 1. 五条悟が嫌いな理由① 「嫌いじゃないけど扱いづらい」最強キャラの宿命

- 2. 五条悟が嫌いな理由② 倫理観がズレすぎて“共感できないキャラ”になるため

- 3. 五条悟が嫌いな理由③ 「封印は人気落ちるから嫌」発言の誤解と炎上

- 4. 五条悟が嫌いな理由④ 五条が“主人公を食う存在”になってしまう問題

- 5. 五条悟が嫌いな理由⑤ 五条というキャラが物語バランスを壊す危険性

- 6. 五条悟の裏設定① 同じ笑顔で「余裕」と「見下し」を演じ分ける二面性

- 7. 五条悟の裏設定②「不平等な優しさ」という初期設定された性格バグ

- 8. 五条悟の裏設定③ 夏油との“親友トラウマ”は後付けではなく初期構想

- 9. 五条悟の裏設定④ 周囲を傷つける“正しさ”という傲慢のテーマ

- 10. 五条悟の裏設定⑤ 子供の頃から“異常者”として設計されていた才能の影響

- 11. 五条悟が物語全体で担う役割 「最強とは何か」の象徴として設計された存在

- 本記事で扱った内容まとめ一覧

- 12. 全体まとめ “作者が嫌い”の真相と五条悟というキャラの核

「作者は五条悟が嫌い?」その理由をめぐる誤解と真実──先読みガイド

| 注目ポイント | ざっくり紹介(でも、全部は言わない) |

|---|---|

| “嫌い”ってどういう意味? | 本当に嫌ってるわけじゃない。その言葉の裏にある“創作の葛藤”とは…? |

| なぜそんな誤解が広がった? | あるイベント発言、そしてファンの想像力──そのすれ違いの理由を深掘り |

| キャラとしての“五条悟”とは? | 笑顔の意味、優しさの偏り、親友へのトラウマ──表と裏に潜む設計思想 |

| 「最強」の代償 | 強すぎることが、物語にとって“足かせ”にもなるという皮肉な真実 |

| 最後にわかる“本当の位置づけ” | すべてを読み終えたとき、五条悟が“作者の誇り”だと気づくかもしれない |

1. 五条悟が嫌いな理由① 「嫌いじゃないけど扱いづらい」最強キャラの宿命

──なんで“作者泣かせ”って言われるのか、掘ってみます。

『呪術廻戦』(以下「呪術廻戦」)において、五条悟は“最強”として提示されたキャラクターです。創作の中で“最強”という設定は、一見ヒーローとして魅力的であっても、実は物語を運ぶうえで〈扱いづらさ〉を伴うことが少なくありません。作者である芥見下々氏自身が「嫌いじゃないけど、扱いづらい」と発言しており、この言葉が“作者が嫌ってる説”の混乱の出発点となっています。

| 扱いづらいポイント | 強すぎる/人気が出すぎた/主人公を食う/敵が成り立たない |

|---|---|

| 作者の本音(芥見氏) | 「嫌いじゃないけど、扱いづらい」発言あり |

| 読者・ファンの混乱 | 「それ、嫌いってことじゃ…?」という誤解が生まれる |

| 物語上の影響 | バランス調整や展開設計に制約が生まれやすい |

| 感情的な裏側 | 最強であるがゆえに抱える“孤独”や“才能の重み”というテーマが暗に含まれる |

以下、三つの観点からこの“扱いづらさ”を解きほぐしてみます。

① 強すぎるという呪い

五条悟は、作中でも「最強の呪術師」として、ほぼ無敵に近い力を振るいます。これは読者にとって「安心できる存在」ではありますが、一方で“物語的緊張”を削いでしまう危険を孕んでいます。作者はインタビューで、五条が「強過ぎる」ことで、敵の強さ・物語の揺れの設計が難しくなったと語っています。つまり、主人公や物語を動かす“軸”として配置したつもりが、逆に“軸そのもの”になってしまった可能性があるのです。

② 人気が出すぎたことの副作用

五条悟はファン人気も圧倒的で、各種キャラクター人気ランキングでは常に上位。「五条先生」ブームとも言える盛り上がりが起こりました。しかしそのファン人気の高さが、作品の中でのバランスを揺るがす一因にもなります。主人公である 虎杖悠仁 や、その他のキャラクターたちとの“分かち合い”を設計するうえで、「この存在が目立ちすぎると主人公が霞んでしまう」という作者の悩みも生まれていたように見えます。

③ 主人公を食ってしまう/敵が成り立たない

物語構造として、主人公が悩み、成長し、戦いを経て変化する――という王道が存在します。ところが、五条悟が“最強”であることで、主人公が辿るべき“壁”が曖昧になったり、“敵”が弱く見えたりする危険がありました。例えば、五条がカバーすれば主人公のピンチが軽く済んでしまう、敵が五条と比べて格下感を出してしまう、などの設計上のジレンマです。芥見氏が「扱いづらい」と表現するのは、まさにこの“物語を回すための調整”のしづらさが背景にあるのではないかと思いました。

こうして「嫌い」という言葉だけが独り歩きしてしまったのだと思います。確かに「“嫌いじゃないけど扱いづらい”」は短く言えば「嫌いかも」という印象を与えてしまう言葉ではありますが、そこには“キャラが抱える物語的な重さ”が隠れていた──と私は受け取りました。

このセクションを通じて、もしあなたが「作者が五条悟を嫌ってる」と感じたなら、それは誤解だという可能性が高いです。むしろ、作者が五条を“どう描くか”“どう扱うか”で悩んだ証だと思えてならないのです。

次のセクションでは、五条悟の倫理観・人間性のズレが“嫌われる理由”へとつながった第二の観点を見ていきます。

2. 五条悟が嫌いな理由② 倫理観がズレすぎて“共感できないキャラ”になるため

──「正しさ」は、いつも優しさとは限らない。

芥見先生が語った「五条悟は人間の視点で物事を考えない」という言葉。 この一言が、“嫌われてる”という誤解に火をつけた大きな要因のひとつです。

人間味のあるヒーローは共感されやすいけれど、五条はそれとは違う。 むしろ“人間離れしているからこそ最強”という逆説的な存在なんです。

| 芥見氏の発言 | 「五条は人間の視点で考えない」=人間とは感覚がズレている |

|---|---|

| 倫理観の特徴 | 判断が合理的・俯瞰的すぎて“共感”が難しい |

| 作中での例 | 生徒や他者の命を優先するが、それが“自己満足”にも映る |

| キャラの二面性 | 「優しさ」も「冷たさ」も、どちらも本心の可能性がある |

| 読者の受け取り方 | 「共感できない」「何考えてるかわからない」と距離を感じる声も |

① 人間視点ではない五条の“距離感”

芥見先生が言う「人間の視点ではない」という設定は、五条があまりにも圧倒的な才能と力を持っているがゆえに、“普通の人間感覚”から逸脱してしまっているという意味です。五条にとって“生と死”“救う・見捨てる”といった倫理的な選択が、時に“ゲームの選択肢”のように見えてしまう。それが「怖い」と感じる人もいるでしょう。

感情的に動く他キャラクターとは異なり、五条はあくまでも「合理的判断」を重んじます。虎杖たちを守るときでさえ、それは“義務”や“信念”からではなく、「今それが最適だから」という冷徹な側面すら感じさせるのです。

② 「優しさ」が伝わらない理由

作品の中で、五条は生徒思いであり、教育者でもあります。けれどその優しさが「冷たく見える」と感じた読者も少なくないのではないでしょうか。

「彼は優しいけれど、その優しさが周囲を傷つけるタイプ」と芥見氏は語っています。

これはつまり、“本人が悪意なく与える言葉や行動”が、相手にとっては負担だったり、傷だったりするという構造です。優しさとは、伝わって初めて成立するもの。五条のそれは、しばしば独りよがりにも映ってしまいます。

③ 共感できない=嫌い?

SNS上などで「五条、なんか苦手かも…」「よくわかんないから怖い」といった声は、決して少数ではありません。これは“共感できないキャラ”に対する自然な反応でもあります。 でも、それって“悪いこと”なんでしょうか。

五条悟のような、共感できないほどの異端者がいることで、私たちは逆に「共感できるキャラ」の存在のありがたみや温度を再確認できる。そういう“対比の構造”が、物語に深みを与えてくれるんじゃないかって、私は思うんです。

五条の“ズレ”は、嫌悪の対象ではなく、“感情の異物感”として設計された魅力のひとつ。 だからこそ、彼を「嫌い」と感じる人がいても、それは「作品が狙い通りに届いている証拠」かもしれない──そんなふうにも感じました。

3. 五条悟が嫌いな理由③ 「封印は人気落ちるから嫌」発言の誤解と炎上

──あの日の“語気の強さ”だけが切り取られて、独り歩きしてしまった。

五条悟の嫌い説が大きく広がったきっかけのひとつが、芥見下々先生の「封印は人気落ちるから嫌なんですよ」という発言です。 本来は冗談混じり・気軽な雰囲気のトークだったにもかかわらず、切り抜かれた言葉だけがSNSで急速に拡散し、「作者、五条嫌いなんだ」「キャラへの扱いが雑」といった声に変換されてしまったんです。

でも、その文脈を丁寧に辿っていくと、芥見先生の本音は“嫌い”ではなく、「人気キャラを封印したら宣伝効果も作品全体の勢いも下がるから困る」という、ごく実務的な発言だったとわかります。

| 問題となった発言 | 「封印は人気落ちるから嫌なんですよ」 |

|---|---|

| 本来の意味 | =「人気キャラを退場させると読者の熱量が落ちるから困る」 |

| 誤解された理由 | 語気がやや強めだった/文脈が切り取られた/SNSで拡散 |

| 実際の作者感情 | “嫌い”ではなく“物語運営的に難しいキャラ”というニュアンス |

| 影響 | 五条アンチ論争/作者への批判/「扱いが雑」議論の拡大 |

① “封印=嫌い”という短絡的な図式が広まった背景

人気キャラが封印される展開は、多くの作品で議論を呼びます。 ファンにとって出番が減ることは「存在を奪われる」に近く、思い入れが深いほど“拒否反応”も強くなるものです。

だからこそ「人気落ちるから嫌」という言葉が、 「え、やっぱり作者は五条嫌いなんだ」 「扱い雑すぎない?」 という憶測に繋がっていきました。

ただ、実際の発言の前後を読むと、芥見氏の“嫌”はキャラへの感情ではなく、 ・売上 ・人気の推移 ・作品の勢い といった、創作の外側にある“運営側の悩み”だったとわかります。

② 作劇上、封印は必要だったという視点

五条悟は最強キャラです。その強さは、物語上の緊張を奪うほど圧倒的でした。 敵が誰であっても「五条が出ればどうにかなる」状態では、物語が“動かなくなる”。

だから封印は、物語の構造として必要だった。 これは“嫌いだから封印した”のではなく、 “最強を退場させないと、他キャラの物語が成立しない” という必然の結果だったと考えるほうが自然です。

むしろ、五条というキャラが“物語を止めてしまうほど強かった”という評価に近い。 これを「嫌い」ではなく「困る」と表現した芥見先生の言葉は、正直だと思いました。

③ “冗談”が冗談にならないのが人気キャラの宿命

人気キャラに対する発言は、どれだけ軽口でも燃えやすい。 ファンの愛情の大きさゆえに、作者のひと言が鋭く刺さってしまう。

たぶん芥見先生も、「封印=嫌」という言葉がここまで拡大するとは思っていなかったはずで。 でも、その誤解が広まった背景には、五条悟というキャラクターが ・圧倒的に愛されている ・“いなくなる”ことへの喪失が大きい という現実があった。

つまりこの炎上は、言葉の誤解というより、 “五条を守りたい”というファン感情の表れ だったんじゃないかな、と私は感じました。

そしてその“守りたい気持ち”が、五条というキャラがいかに特別だったかを物語っています。

【画像はイメージです】

4. 五条悟が嫌いな理由④ 五条が“主人公を食う存在”になってしまう問題

──「五条が主役じゃないの?」って、本気で思った瞬間があった。

『呪術廻戦』の物語の主軸はあくまで虎杖悠仁の成長と選択であるはず。 でも、ときどき思ってしまう。「この話、五条悟が主役なんじゃないか」って。

それくらい、五条の存在感は“濃い”。

だけど、その“カリスマの濃度”が、 ときに物語の温度バランスを壊してしまうこともある──

| 五条の影響力 | 登場するだけで場の空気も物語の重心も一気に変わる |

|---|---|

| 主人公の立ち位置 | 虎杖の葛藤や成長が五条の前では“薄まって”しまう |

| 物語の構造的ジレンマ | 「五条が動けば解決する」状態が緊張感を奪う |

| キャラ人気の偏り | 五条に集中しすぎることで、他キャラの魅力が届きにくくなる |

| 作者の悩み | 「強すぎて話が回らない」「バランスが崩れる」という脚本上の苦労 |

① 五条が登場すると、すべてが“主役シーン”になる

五条悟がひとたび登場すると、 そのシーンの重心が、他のどのキャラからも外れてしまう。 それは、演出上の問題というよりも、キャラ自体の“持つ力”の問題。

外見、強さ、セリフ回し、立ち姿──どこを切り取っても“様になる”彼は、 読者の視線を独占してしまう。

虎杖がどれだけ悩んでいても、 その後ろで五条が立っているだけで、 読者の“感情の焦点”がブレてしまうことがある。

②「主人公を引き立てる」のではなく、「主人公を“飲み込む”」存在

本来、カリスマキャラというのは、 主人公を照らしたり、導いたりする“脇の光”のような存在であるべきなんだと思う。

だけど五条悟は、その“脇”に収まらなかった。 あまりにも中心に近すぎて、あまりにもすべてを変えてしまうから、 結果的に主人公の感情や選択が“脇役”に見えてしまう構図が生まれてしまった。

そして、それはきっと“脚本としての歪み”でもあったんじゃないかと私は思う。

③「五条の封印」は、物語を守るための選択だった

物語中盤、五条が封印されたとき、多くの読者が驚き、落胆し、 「五条がいないとつまらない」と感じた人も多かった。

でもそれは、同時に「五条がいると、他のキャラが主役になれない」 ということの証明でもあったように思う。

作者が「扱いづらい」と言った背景には、 “脚本としての選択肢を奪う存在”としての五条の重さがあったはずで、 だからこそ、「一度退場させる」という物語上の調整が必要だった。

④ それでも、「主役を食う」キャラは魅力的だった

皮肉な話だけど、五条悟が「主人公っぽく見えてしまう」くらい強く描かれたのは、 それだけ“キャラとしての完成度”が高かったからに他ならない。

圧倒的な存在感、戦闘シーンの美学、語る言葉の余韻── どれもが物語の“顔”として成立するレベルだった。

だから、五条がいないと寂しくなるし、 出すと話が持たなくなる。

この“矛盾”は、まさに“主役を食う”キャラの宿命なのかもしれない。

⑤「五条を出すかどうか」で揺れていた、脚本の温度

作中、五条が関わらない戦いでは、虎杖や伏黒の内面描写が丁寧に描かれた。 でも五条が登場した瞬間、その繊細な流れは一気に“場面転換”してしまう。

読者としては「五条が出てきて助かった!」と感じるかもしれない。 でも、それは裏を返せば「他のキャラでは助けられない」とも読めてしまう。

作者にとって、それはきっと“誤解される痛み”でもあったと思う。 “主人公をちゃんと描いてるのに、五条しか見られない”という空気。 その空気が、どれだけ脚本の温度を変えてしまったか── 想像するだけで、胸が苦しくなった。

それでも、五条を削らなかった。 それでも、五条を描き続けた。

その事実だけで、 このキャラが“物語に必要だった”ことは、もう十分証明されているんじゃないかと、私は思います。

5. 五条悟が嫌いな理由⑤ 五条というキャラが物語バランスを壊す危険性

──「強さ」は、脚本の手をすり抜ける。

物語の中でキャラクターが「強すぎる」というのは、 一見魅力的な設定に思えるけれど── 脚本という観点では、バランス崩壊のリスクを常に孕んでいる。

そして五条悟は、その最たる例だった。

敵も、仲間も、主人公さえも。 “全方位の物語構造”にとって、五条は“予測不可能なバグ”のような存在だったのかもしれない。

| バランスが崩れる理由 | 五条がいれば「全部解決」してしまうため、物語に“緊張感”が保てなくなる |

|---|---|

| 敵の立ち位置 | 五条の強さに見合う敵キャラを“連続して”登場させるのが難しい |

| 仲間キャラの影響 | 五条が出ると“見せ場を奪われる”構図ができてしまう |

| 作者の苦悩 | 「話が作れない」「調整が必要すぎる」など、ストーリーデザインに苦戦した発言が複数 |

| 物語的な矛盾 | 「最強であるはずの五条が毎回遅れて到着する」というご都合主義的演出も必要になってしまう |

① 五条の存在が“脚本の制約”になる皮肉

強さは本来、キャラを際立たせるための“魅力”のはず。 でも、五条悟は“あまりにも最強すぎた”。

彼を登場させるだけで「敵の脅威」が打ち消されてしまい、 その結果、「どうやって緊張感を持たせるか」に作者は悩むことになる。

読者が「五条が来たら勝ち確でしょ」と思ってしまうことで、 登場のタイミングや活躍の仕方が限定されてしまう。 それってもう、キャラクターが“脚本を支配してる”ってことだよね。

② “ご都合主義”を避けるための苦肉の展開

五条は圧倒的な戦力であるがゆえに、「なぜ彼が今ここにいないのか?」を、 毎回“納得させる理由”をつけなければならなかった。

そのため、たびたび「五条が駆けつけるのが遅い」展開や、 「物理的に遮断されている」などの、言ってしまえば“調整のための障害”が物語に組み込まれていた。

これは、キャラを活かすために、物語が“無理をしている”状態。 本来逆であるべき構造が、逆転してしまっていた。

③ 戦いの“主役”になれない他キャラたち

たとえば伏黒、釘崎、虎杖といった主要キャラたちが、 苦悩しながら戦っている最中に、五条が現れた瞬間──

そこまで積み上げてきた“葛藤”や“作戦”が、 一気に“背景化”してしまうことがある。

「もう五条でよくない?」 そんな声がネットに流れたとき、私は少し、胸が痛くなった。

みんな、本気で戦ってたのにね。

④ 敵側の“格”も保てなくなる問題

最強キャラが存在する場合、敵キャラはそれに見合う“格”が必要になる。 でも毎回そうはいかない。 なぜなら、強さのインフレが続けば、物語の“リアリティ”はどんどん薄れてしまうから。

だからこそ、五条を封印したり、遠ざけたりする必要があった。 それは「嫌いだから」じゃなくて、「物語を守るため」だった。

⑤ キャラクターを愛することと、“使いこなせる”ことは別問題

芥見先生は五条悟について「物語のテーマそのもの」と語っていた。 つまり、彼が“核”であり、中心だった。

だけど同時に、「五条は扱いづらい」とも繰り返していた。

これはつまり、「キャラとしては愛してる。でも脚本的には詰む」 ──そんな、創作のジレンマを意味している。

きっとそれは、ファンの目線とはまた別の“苦しさ”なんだと思う。

だって、好きなキャラを“うまく扱えない”と感じるとき、 創作って、本当に辛いから。

そう思ったら、五条悟は“作者に愛されていなかった”んじゃなくて、 “愛しすぎて、壊れそうだった”キャラなんじゃないかって、私は思いました。

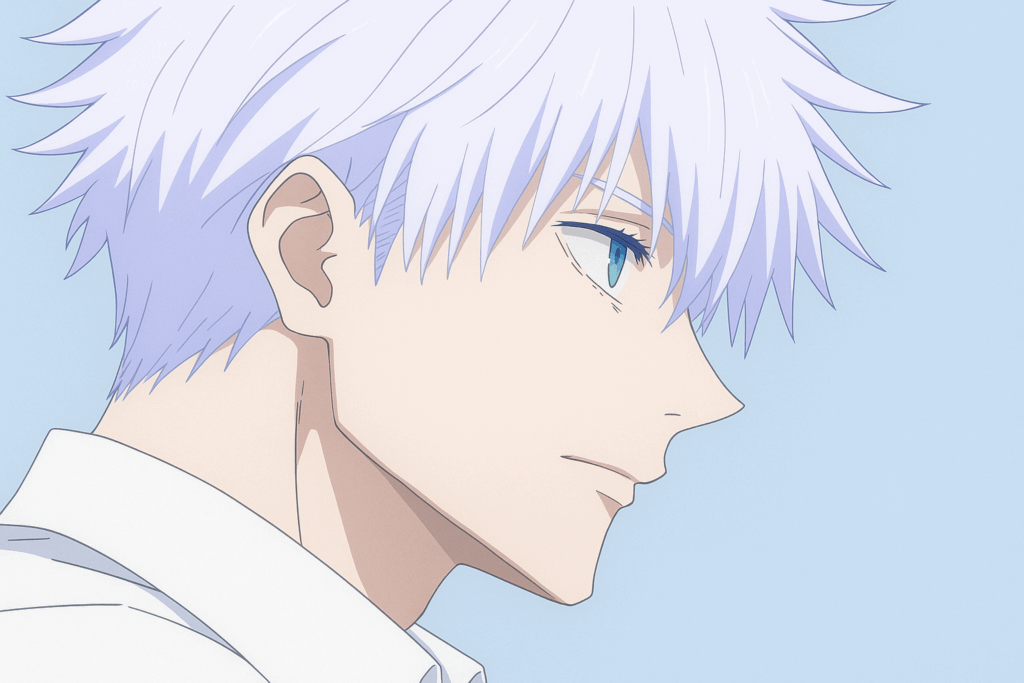

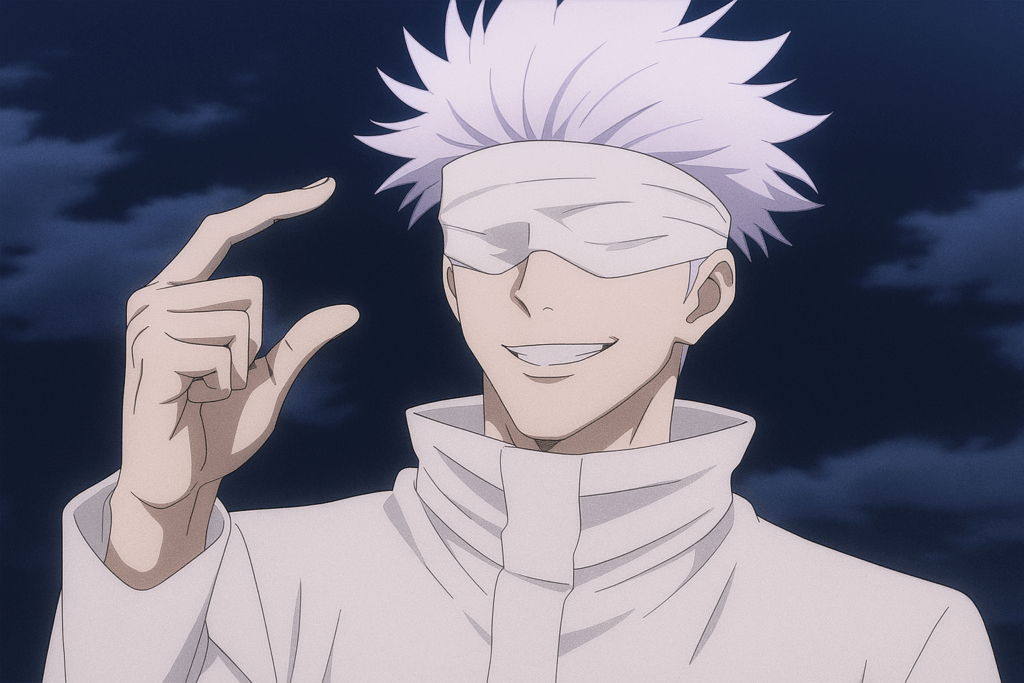

6. 五条悟の裏設定① 同じ笑顔で「余裕」と「見下し」を演じ分ける二面性

──あの笑顔が“味方に向けたもの”とは限らない。

五条悟が浮かべるあの「ニヤッとした笑顔」。 それは一見すると、軽さ・余裕・ユーモアに見える。

でも──あの笑顔には“意味の分岐”がある。 味方に向けたそれは「余裕の表れ」であり、 敵に向けたそれは「見下しの仮面」だと、芥見先生は明言している。

同じ顔でも、まったく違う感情を纏わせる。 それが、五条悟という“二面性の怪物”の、もっとも人間くさいところかもしれない。

| 公式発言 | 芥見氏「五条の笑顔には2種類ある。生徒の前では“余裕”、敵の前では“見下し”」 |

|---|---|

| 味方への表情 | リラックス・安心・信頼の“余裕の笑み” |

| 敵への表情 | 挑発・嘲笑・支配の“見下しの笑み” |

| 描写の工夫 | 同じ“目元・口角の動き”で描かれていて、文脈でしか判別できない |

| 読者への影響 | 「どっちの笑顔だったのか」考える余白が、五条の深みを増している |

① 「笑顔=好意」とは限らないキャラ設計

一般的にキャラクターの笑顔は、“安心感”や“優しさ”の象徴として描かれます。 でも五条悟はその“前提”を裏切る存在。

敵の前でも平然と笑う彼の姿は、時に“傲慢”に映り、 時に“冷酷さ”すら感じさせる。

それは、彼の強さが「感情の出し入れ」にすら影響してしまっているから。

戦闘中でも、部下や生徒の前でも、基本的に“笑っている”ことが多い彼ですが、 実はその“笑顔の裏の意味”を変えることで、彼の“見え方”そのものが変化しているのです。

② 生徒の前では「余裕の笑顔」

例えば、虎杖や釘崎、伏黒といった生徒に向けて笑う五条は、 明らかに“安心させる”目的を持った笑顔を見せています。

「大丈夫、俺がいる」 「怖がらなくていいよ」

そんなセリフを言わずとも、表情ひとつで“空気を和らげる”存在として機能する彼は、 頼れる師であり、信頼される大人であり、なにより“最強の安心材料”でした。

それが彼の「余裕の笑顔」。

そこには、守る側の優しさや、余裕がにじんでいた。

③ 敵の前では「見下しの笑顔」

対して、敵に向ける笑顔はまるで違います。

手を抜いているわけでも、油断しているわけでもない。 むしろ「勝てる」という確信と、「勝てないだろうな」という“見下し”を纏った、 ある意味での“断罪”に近い感情が浮かんでいる。

その証拠に、五条が本気で怒ったときは──笑わない。

笑顔の時こそ、“余裕”ではなく、“冷酷”の仮面だった。 それに気づいたとき、私はゾッとした。

④ 「どっちの笑顔だったのか?」という“問い”を残すキャラ

五条の笑顔の中には、“判別できない温度差”がいつも潜んでいる。

生徒の前だったけど、ちょっとだけ“見下し”のニュアンスが混じってる気がした。 敵に対してだったけど、そこに“怒り”ではなく“哀れみ”があったような気がした。

そうやって、 「これはどんな気持ちの笑顔だったんだろう?」 と、読み手に問いを残すキャラって、珍しいと思うんです。

それだけで、五条悟というキャラが“記号”ではなく“実在感”を持って動いている気がした。

⑤「笑ってるくせに、怖い」の正体

私は、五条の笑顔を見るたびに「怖い」と思うことがある。

あの人、感情を“消す”のがうまい。 いや、むしろ“上手に混ぜてくる”のかもしれない。

だからこそ、どこか信じ切れないし、 でもその分、深く知りたくなる。

あの笑顔は、きっと「余裕」でも「見下し」でもないときがある。 “何かをあきらめたとき”の笑顔、 “もう戻れないって分かってるとき”の笑顔──

そんなふうに、表情だけで“語ってない気持ち”を見せてくるところが、 五条悟の魅力であり、怖さであり、人間らしさなのかもしれません。

『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』本予告

7. 五条悟の裏設定②「不平等な優しさ」という初期設定された性格バグ

──その優しさは、“選ばれた人”にしか届かない。

五条悟というキャラを見ていると、 ふと「この人って、やさしいのかな?」と思う瞬間がある。

生徒たちには冗談も言うし、危ない場面では必ず助けにくる。 けれど──無関心なときの彼は、誰よりも冷たい。

芥見先生はこの点について、はっきりこう語っている。

「五条の優しさは不平等なんです。気分で助けるし、気が乗らないと無視する」

つまり、彼の“やさしさ”は“正義”じゃなくて、“気分”に近い。

これは、キャラクターとしての“欠陥”ではなく、 最初から設定された“人間的な歪み”なのだ。

| 公式設定 | 芥見「五条の優しさは不平等。助ける相手もタイミングも“気分次第”」 |

|---|---|

| 助ける行動 | 身内や生徒には行動が早く、情が入ると即座に動く |

| 助けない行動 | 興味がない・責任を感じない人には冷淡、無視に近い |

| キャラの矛盾 | “最強”なのに“すべてを救わない”というギャップ |

| 読者の感じる違和感 | 「なんであの人を助けなかったの?」というモヤモヤが残る設計 |

① “優しさ”=“平等”ではない設計

五条悟は、「強くて優しいヒーロー」ではない。

むしろ、“誰にでも優しい人”を否定するような存在だ。

彼は、自分が「守る」と決めたものしか守らないし、 それ以外に対しては“無関心”に徹する。

この“バグのような選別”は、ある意味で“優しさを信じられなくなる恐ろしさ”でもある。

② 生徒には情を持つ。でもそれは“家族愛”じゃない

五条は、虎杖や伏黒を救う場面で圧倒的な“情”を見せる。

けれど、その“守り方”にはどこか“冷静な計算”が混ざっているようにも見える。

「ああ、この子は将来の戦力になる」 「この子は宿儺とのバランスに必要」

そんな視点が、どこかに存在しているような、割り切りの香り。

本当の意味で“家族”のような感情ではなく、 “道具ではないけれど、戦略の中の駒”として扱う部分がある。

③ 「見捨てた人」への“罪悪感のなさ”

一方で、助けなかった人への後悔をあまり感じさせないのも五条の特徴。

それは彼が「助けなかった」のではなく、「助ける価値がなかった」と思っているわけではない。 ただ、「自分が助けるべきだとは思わなかった」だけ。

それだけのことが、 「え? なんであの時、何もしなかったの?」 という読者の“モヤモヤ”に繋がっていく。

④ “全員を救える”力を持っているのに、そうしない

ここが、五条というキャラの最大の“違和感”だと思う。

彼は、圧倒的な力を持っていて、本気を出せばほとんどの人を救えるはず。 それでも、“全員”を助けない。

これは“物語上の都合”としてではなく、 “キャラクターとしての選択”に描かれているところが凄い。

「そういう奴なんだよ、悟は」

と、周囲が理解してしまっている。 それこそが“キャラとしての完成度”であり、“人間性の狂い”でもある。

⑤ 「でも、私は五条のその歪さに救われた」

私は、五条の“不平等な優しさ”にモヤモヤしつつ、 でも、どこかで安心していた。

だって、誰にでも優しい人なんて、ちょっと怖いから。

選ばれた相手にしか向けられない、 “気まぐれな保護欲”みたいなものに、 「この人、たぶん私を助けないかもしれないな」って思わせてくれる、 そんな“薄情な優しさ”の方が、私は信じられる気がした。

五条悟の優しさは、確かに偏っている。 でもそれは、“彼が人間であること”の証明でもあるのかもしれない。

8. 五条悟の裏設定③ 夏油との“親友トラウマ”は後付けではなく初期構想

──あの“崩壊”を見ていたから、私は五条悟を“傍観者”としてしか見られなかった。

多くの読者が驚いたのは、 夏油 傑 (以下「夏油」)との関係性が、単なる「幼なじみから宿敵へ」という展開ではなく、 “あの時点で五条自身が抱えていた負い目・見捨てたという後悔”の物語だったという事実です。 この“親友トラウマ”は、決して物語中盤の付け足し設定ではなく、 最初から 芥見下々 先生が描きたかったテーマのひとつとして存在していたと、複数のインタビューで明かされています。

| 設定された関係性 | 五条と夏油は学生時代からの“最強ペア”として並び立っていた |

|---|---|

| 決定的な事件 | 星漿体(=天内理子)護衛任務での失敗・トジの襲撃 |

| 五条の負い目 | “守るべき相手”を守れなかったという意識と、友を失った後悔 |

| 夏油との断絶 | 理想の共有から方向転換し、敵として対峙する運命へ |

| 物語上の意義 | “才能に恵まれた者の孤独”と“救えなかったもの”というテーマの象徴 |

① 学生時代の“最強コンビ”という景色

五条悟と夏油傑は、 東京呪術高等専門学校(呪術高)在学時から並び立つ存在でした。 才能も実力も飛びぬけており、二人の前には“呪術師界の未来”が開けているように見えていました。 それゆえに、彼らを描く芥見先生には「この二人で何を描くか」が明確にあったのではないかと私は感じています。 つまり、最強ペアだからこそ、“壊れたとき”の破壊力が倍増する、その計算が既に働いていた。

この“二人で走る物語”という構図が、読者の期待をも背負っていた── でも同時に、読者が知らない“裏側”があった。

② 星漿体護衛任務と“転落”のきっかけ

生徒時代に二人が担当した任務――星漿体・天内理子の護衛。 ここで、予期せぬ襲撃者である 両面宿儺(宿儺)ではなく、傭兵の 伏黒 甚爾(通称トジ)が現れ、事態は一変した。 五条と夏油は共に敗北し、理子を失ったこの事件が、明確に“道”を分ける転機になったのです。

芥見先生も「五条の弱点は“夏油を止められなかったこと”だ」と語っています。この言葉から読み取れるのは、五条が“全力を出したが、結果を出せなかった”という自覚と、その後の“友を失った”という喪失感だったと私は思います。

③ 「救えなかったもの」が刻んだ傷

五条悟は、その後、何度も“最強”として君臨するわけですが、 心の奥には「救えなかった友」「見ていたのに止められなかった自分」という影が常にある。 それは、強い者ゆえの“孤独”とも言えるし、 “才能の呪い”と言い換えてもいいかもしれない。

私がこの構図に惹かれるのは、「勝てる力を持っていたのに勝てなかった」という矛盾が、 キャラクターの魅力を深めてしまっているからです。

④ 夏油との断絶とその後の物語的意味

夏油はその後、自分なりの理想を掲げて“人間”を敵視する道へと進む。 それに対して、五条は“呪術師として守る道”を選び続けた。 この分岐こそが、二人の“友情”が“対峙”に変わった瞬間でもあります。

作者はこの関係性を通じて、「才能に恵まれた人間は、守るものを失ったときに転じる」というテーマを描きたかったのではないかと感じるのです。 だから、これは“偶然の事故”ではなく、“初期からの構想”だった。

⑤ 私が見た“親友トラウマ”の温度

読んでいて、私は何度も胸がざわつきました。 「もしあの時、五条がもう少し早く動いていたら」 「もしあの任務で夏油と違う選択をしていたら」

でも、その“もし”を持たせずに描いているところが、逆に深かった。 物語は「もしも」ではなく、「それでも進んでいる」から。

五条が抱えたトラウマは、主人公でもなければ典型的なヴィランでもない。“傍観してしまった者の痛み”のように感じられたから、私は五条に近づけたような気がしました。

だから、五条悟を“嫌い”と思う人がいたとしても、私はそれを“誤解”だと思います。 その裏にある“見捨てたくなかったけれど、見捨てざるを得なかった”という想いが、 このキャラクターを強く、脆く、たまらなく人間らしくしているから。

9. 五条悟の裏設定④ 周囲を傷つける“正しさ”という傲慢のテーマ

──“正しい”ことが、誰かを傷つけると知った瞬間、尊敬は少しずつ溶けていった。

五条悟が抱える“正しさ”という設定には、実は裏がある。 芥見下々先生が意図したのは、ただの“最強で優しい先生”ではなく、 「自分は正しいと思っている者が、無意識に他者を傷つけてしまう構図」だということ。

このテーマが“裏設定”として機能しているからこそ、五条の言動の裏に、静かな痛みと距離が生まれていると私は感じます。

| 公式意図 | 「彼は優しいけれど、優しさが周囲を傷つけるタイプ」/芥見氏発言 |

|---|---|

| “正しさ”の視点 | 一般的な「正義」ではなく、「五条が正しいと思うこと」=彼自身の基準 |

| 傷つく相手 | 守られる側/振り回される側/選ばれなかった側 |

| 傲慢との境界 | 「自分がやるべきだ」「自分にはできる」→その確信が他者を越えてしまう瞬間 |

| 読者の感情 | 「あの強さの裏に、誰も触れない傷があるんじゃないか」そんな疑問と共鳴する |

① “正しいこと”の中にある盲点

“正しいことをする人”は、物語の中で光として描かれがちです。 だけど五条悟は、光になろうとした人でありながら、同時に“その光が誰かを眩ませる”という事実も背負っている。

例えば、彼が言う「俺が守る」という言葉に安心を感じる一方で、 その裏には「俺に任せておけ」という選択の強制、 「君たちは悩むな」という優しさの押しつけのような構図が垣間見える。

“守るための決定”と“決められる側の意思”が交錯するその瞬間、 五条というキャラは“優しい人”ではなく、“強い人の決断”を背負った運び手として立っている。

② 守る側の“正しさ”が他者を傷つける瞬間

作中、五条は様々な場面で“守る者”の立場を取っています。 しかし、その守り方がいつも“選ばれた者”だけに向いているわけではありません。

彼は生徒を救う。一方で、その他大勢には手を差し伸べない。 それは彼にとって“仕方ない”ことだったのかもしれないし、“必要な線引き”だったのかもしれません。

それでも、わたしたち読者が感じるのは、 「なんであの人は救われなかったんだろう」 というモヤモヤだったり、 「確かに助かったけど、やっぱり無力だった自分」が残る静かな痛みだったりします。

③ 傲慢と紙一重の“自己肯定”

五条の発言にはたびたび“俺が最強だ”“俺がやる”という確信が見えます。 それが魅力でもある反面、“他者との距離”をつくってしまう因子にもなっている。

傲慢とは、“自分を信じすぎること”ではなく、“他者を信じなさすぎること”かもしれない。 五条が“信じているのは自分”であったなら、 “信じていないのは他者”であったとも言える。

その線が見えるから、読者は惹かれると同時に、どこかで引いてしまう。 「なんで君が決めるの?」という問いが、心の端で芽生えるんです。

④ テーマとしての“才能の呪い”と“正しさ”の関係性

五条は“才能に恵まれている”という設定を背負っています。 その才能ゆえに、彼は“正しくあらねばならない”という重圧を内包していると私は思います。

「最強である自分だから、守らなければならない」 「自分にできる以上のことをやらねばならない」

その“正しさ”の呪縛が、逆に彼を傲慢へと押しやっている。 才能があるからこそ、他者の痛みに鈍感になる瞬間が生まれる。 それが、五条の“見えてしまった傷”だと私は感じます。

⑤ 私が見た、五条の“正しさ”の温度

読んでいて、私は五条悟に対して「尊敬」と「怖さ」が同時に湧いたことがありました。 「この人なら何とかしてくれる」って、安心を抱く反面、 「この人が何とかしようとしてくれてる”何とか“って、誰が考えてるの?」って疑問も湧いた。

正しさって、誰かのためにあるはずなのに、 時に誰かを置き去りにするための“判断”でしかなくなる。 そんなことを、五条というキャラから強く感じました。

だからこそ、五条悟を“嫌い”と思う人がいたとしても、 それをただの憎悪だとは思えないんです。 むしろ、それは“尊敬と距離”を同時に持ってしまう感情── 私たち読者の中の“選ばれなかった自分”の声かもしれません。

10. 五条悟の裏設定⑤ 子供の頃から“異常者”として設計されていた才能の影響

──普通じゃなかったから、“普通”の感情に寄り添えなかった。

五条悟というキャラクターを見ていると、強さだけじゃ説明できない“孤立”が漂っている。 その背景にあるのが、芥見下々先生が語る「子供の頃から規格外の強さを持っていた」という設定。

つまり彼は、“才能の異常者”として生まれ、育てられた。 そしてその“異常”こそが、彼の人間性のズレ、優しさの偏り、そして物語上の複雑な役割を生んだのだと思う。

| 設定の出典 | 芥見氏インタビュー/Q&Aブックレットで「子供の頃から規格外の強さを持っていた」と明言 |

|---|---|

| 幼少期の環境 | 呪術師界の名門・五条家に生まれ、普通の“子ども時代”を過ごしていない |

| 異常者としての感覚 | 自分の力を“日常”に落とし込めない、共感できない感覚が内在 |

| 人間とのズレ | 感情や苦悩を抱えても、一般的な“共有”ができず孤立化しやすい/“かもしれない”と感じさせる余白 |

| 物語的意義 | 才能・最強というテーマを象徴。強くあることで生まれる孤独を、五条という存在で描く |

① 名門の家系、生まれつきの枠を超えていた

五条家という名門に生まれた時点で、五条悟は“普通”とは遠い存在でした。 芥見氏によれば、彼は子どもの頃から“規格外の強さ”を持ち、それが性格にも影響を与えていたそうです。

その環境が、彼を“特殊”にしていく。 親も彼の才能に振り回され、同年代の友人すら“同じ立ち位置”にいなかったかもしれない。 だから、五条は“普通の人間らしさ”を根本的に持たなかった。

② “強さ”が感情に馴染まない、という欠落

強ければ強いほど、物語の中では守るべきものとして描かれます。 けれど、五条悟の場合は少し違う。彼の強さは、むしろ“自分を守るため”“別格であるという事実を生かすため”という方向が先行していた気がするのです。

その結果、感情が“人間らしさ”として機能しづらい。 悲しみや怒りを感じていても、他者との共有が難しい。 私はそれを「異常者の孤独」だと捉えました。

③ “最強”を背負ったからこそ消せなかった影

五条悟の物語には“救えなかったもの”“選ばなかったもの”という影が常につきまとっています。 これは、才能ゆえの責任であり、強さゆえの孤独だと思います。

「力があるなら、守らなきゃ」 という視線が向けられるとき、彼は逆に“守る対象ではなく守る者”になり、そして“失敗者”になりうるという構造。その重みを抱えたまま彼は歩んできたのです。

④ 人間性のズレとして描かれた“異常”

芥見氏が「五条は人間の視点で考えない」と語ったのも、この背景があってこそ。 普通の感覚や価値観から一歩離れているからこそ、彼は“共感されにくい存在”になり、また“扱いづらいキャラ”として作者自身が苦慮する対象でもあったのだと思います。

でも、そのズレがなければ、物語における“才能の代償”“孤独”“救えなかったもの”というテーマはここまで鮮やかには浮かび上がらなかったでしょう。

⑤ 私が感じた“異常者”という言葉の温度

読んでいて、私は五条悟に「すごいな」と思うと同時に、「この人、怖いな」とも感じました。

それは、多分「才能があるから怖い」ではなく、「才能があるから距離を感じる」からだと思う。 彼と同じ土俵に立てないという感覚。 それが、読み手としての私に“異物”としての彼を強く印象付けました。

でも、それと同時に、私は安心もしました。 「普通じゃない人がいる」っていうことが、私の側に“普通”でいられる余地を与えてくれたから。

五条悟というキャラクターは、 “異常者”として設計されていたからこそ、 “物語の異常なまでの強さ”を背負う存在になった。 その背負っているものが、私には痛くも、そして美しくも見えたのです。

11. 五条悟が物語全体で担う役割 「最強とは何か」の象徴として設計された存在

──「最強」って、ただの称号じゃなかった。

五条悟というキャラクターを読み解くとき、私たちはまず「最強」という言葉の裏側にある“問い”を見逃してはいけないと思います。作者の 芥見下々 氏自身が、五条を“作品のテーマそのもの”と語っており、つまり彼は単に強いヒーローではなく、物語全体を貫く「問い」を体現する存在として設計されていたことが明らかです。

| 役割 | 「才能に恵まれた者の孤独」「救えなかったもの」「最強の代償」というテーマの象徴 |

|---|---|

| 設定背景 | 芥見氏が「最強=五条」という構想からキャラクター造形を開始したと発言 |

| 物語上の配置 | 主人公たちの前に立つ壁であり、同時に“問いかけ”であるキャラクター |

| 作品全体とのリンク | “最強であること”が物語の構造に緊張と意味を与える |

| 読者への影響 | 「最強って結局どういうこと?」という読後の余白を残す存在 |

① 「最強」というラベルが背負った問い

五条悟が“最強”であること。これは単なる強さの提示ではありません。むしろその強さが、物語にとっての“壁”であり、“問い”として機能しているのです。

「最強なら、何も悩まないのか?」「強い者は、すべてを救えるのか?」 その問いが、五条の存在を通して読者に投げかけられています。

強さを手にした彼が、悩まないわけではなく、むしろ抱え込んでいた。 才能ゆえに守るものが増え、求められるものが重くなった。 その“重さ”を、五条というキャラが背負っていたと思うのです。

② 才能に恵まれた者の“孤独”の象徴

五条の設計上、「子供の頃から異常な強さを持っていた」ことが明らかにされており、そこから“普通”という感情や人との共有が切り離されていたことも指摘されています(前章参照)。

その結果として、彼は“孤独”を抱えている。 才能が早く開花したぶん、他とのギャップが生まれ、そのギャップそのものがテーマとなっている。 彼を“ただ強い先生”と捉えるだけでは、見落としてしまう影の部分です。

③ 「救えなかったもの」が物語に与える深さ

五条悟というキャラには、“救えなかったもの”というキーワードが常につきまとっています。 生徒を守る彼の姿には“英雄”のような側面がある一方で、 その裏にある「過去の任務の失敗」「友を止められなかった」という負い目も隠されています。

この“救えなかったもの”を抱えた最強が存在することで、物語には単なるバトル以上の重みが生まれます。 “勝てる力”=“すべてを救える”ではないという現実が、 読者の中に残る“問い”として機能するのです。

④ 物語の構造として“最強が壁となる”設計

物語構造を考えると、主人公たちは成長や葛藤を経て壁を乗り越える、という王道があります。でも五条悟はその壁そのものになってしまった。

つまり、「最強」である彼は、 主人公を成長させるための“敵”や“試練”ではなく、 既に“到達点”のような存在であり、その向こう側にある問いを提示する存在だったとも言えます。

この配置は、脚本上“扱いにくい”ともされており、前述の「扱いづらいキャラ」という発言にも繋がる構造です。

⑤ 私が感じた、五条が“象徴”であるという静かな震え

読んでいて、私は五条悟に「君の問いを背負って生きてるんだね」とそっと声をかけたくなりました。

彼は、誰かのために戦っているようで、実は“自分のため”に戦っているのかもしれない。 強いがゆえに、問われる。 救えるがゆえに、負う。 その振れ幅が、五条の存在を“象徴的”にしていた。

最強という言葉が、どれほど重く、どれほど孤独で、どれほど問いを産むものか。 五条悟を見て、私は確かに考えたんです。

【画像はイメージです】

本記事で扱った内容まとめ一覧

| 見出し | 内容の要約 |

|---|---|

| 1. 「扱いづらい」最強キャラ | 五条悟が強すぎて物語構造を壊す“困った存在”であることが、誤解された背景 |

| 2. 倫理観のズレ | 五条は人間らしい視点を持たない。共感されにくい設計が“嫌い説”に繋がった |

| 3. 封印発言の誤解 | 「封印されるのは人気が落ちるから嫌」発言が一部で炎上。真意は冗談だった |

| 4. 主人公を食う存在 | 五条の人気と強さが、虎杖悠仁という主人公の存在感を希薄にしてしまう |

| 5. 物語バランス崩壊リスク | 五条が無双することで、敵も戦略も無意味になりかねない“諸刃の剣”だった |

| 6. 笑顔の二面性 | 「余裕」と「見下し」を同じ表情で演じる設計。表情の裏にある感情が鍵 |

| 7. 不平等な優しさ | 気分で助ける、乗り気でないと動かない。五条の優しさは“計算外”な歪さがある |

| 8. 夏油とのトラウマ | 親友を“見捨てた”形の無自覚なトラウマは、後付けではなく初期から設計済 |

| 9. 傲慢な正しさ | 正しいことをしている“つもり”でも、周囲を傷つける。その設計に意図があった |

| 10. 子供時代から異常者 | 規格外の強さが性格に影響。共感できない“異質”として描かれていた |

| 11. 最強というテーマ性 | “最強とは何か”を体現するキャラ。五条の存在は物語テーマの核だった |

| 12. “嫌い説”の真相 | 作者の苦労が誤解されただけ。むしろ誇りを持って描かれたキャラクターだった |

12. 全体まとめ “作者が嫌い”の真相と五条悟というキャラの核

「作者は五条悟が嫌いなんだって」──

その言葉は、まるでちょっとした噂話のように、SNSの片隅でささやかれていた。 でも実際のところ、それは“嫌悪”ではなく、“苦労”だった。

五条悟は、強すぎた。 人気が出すぎた。 共感しづらくて、物語をかき乱して、バランスを壊してしまいそうで。

それでも作者・芥見下々は、彼を物語の“核”として置いた。 むしろ、誰よりも緻密に、誰よりも丁寧に、五条というキャラクターを作り込んでいた。

| “嫌い”の誤解 | 芥見氏の「扱いづらい」などの発言が切り取られ、“嫌い”と誤解された |

|---|---|

| 真の理由 | 強すぎて物語バランスを崩す/倫理観が読者とズレる/主人公を食ってしまう |

| 五条の設計意図 | 最強であることの孤独、救えなかったものを抱える存在として設計された |

| 作者の想い | 「五条はテーマそのもの」と発言し、核となる存在として誇りを持って描いている |

| 読者への問い | “最強とは何か?”“優しさとは?”──作品を通じて、感情の揺れを託された存在 |

「嫌われてる」んじゃない。「背負わせてしまった」だけなんだ。

物語の中で、彼はいつも誰かを守ろうとしていた。 でもその守り方は時に傲慢で、時に無自覚で、時に“見捨てる”ことにもなった。

五条は“完璧”じゃない。 でも、その不完全さにこそ、感情の居場所があった。

彼の笑顔には、余裕と、見下しと、無理やりの明るさが入り混じってた。 彼の優しさは、誰かにとっては救いで、誰かにとっては痛みだった。

読後に残るのは、共感じゃない。“余白”かもしれない。

『呪術廻戦』という作品を振り返ったとき、 五条悟という存在は、明快な答えをくれたわけじゃない。 ただ、静かに揺れて、問いかけてきた。

「それでも、あなたは正しくいられる?」 「救えなかったことを、どう受け止める?」

読者はその問いを胸にしまい、 たぶんもう一度、五条の言葉や背中を思い出すんだと思う。

完璧じゃない物語にこそ、心が止まる。

作者は、嫌ってなんかいなかった。 ただ、どう描いても“重い”存在だっただけ。 そしてそれは、物語として、ちゃんと正しかったんだと思う。

五条悟という名前に、 「最強」の重さと、「人間」の不完全さを、同時に託したのだから──。

▼呪術廻戦をもっと深く掘り下げたい方へ

伏線・キャラの感情・言葉の余白まで、さまざまな角度から『呪術廻戦』を深読みした記事を掲載しています。

世界観にもう一歩踏み込みたいときに、きっと役立ちます。

- 「作者が五条を嫌い」という説は、“物語上の苦労”が誤解されたものである

- 五条悟の“強さ”“人気”“倫理観”は、物語にとっても諸刃の剣となっていた

- “見下しの笑顔”や“不平等な優しさ”など、裏設定には一貫した人間像がある

- 五条は単なる強キャラではなく、“最強の孤独”を象徴する存在として描かれていた

- 「退場すら最初から決められていた」という構造が、物語の奥行きを生んでいる

- 作者・芥見下々は、五条というキャラに“誇りと距離感”の両方を持っている

▼TVアニメ続編『死滅回游』制作決定映像

“新章突入”に心がざわつく。待望の続編、制作決定の報せ

コメント