Netflixで話題の韓国ドラマ『暴君のシェフ』。時代劇にファンタジー、ロマンス、そして料理──“異色のジャンル融合”として注目された作品ですが、「思ったより面白くなかった」「期待外れだった」という声も少なくありません。

確かに、キャストの華やかさや映像美、コンセプトの新鮮さは魅力的。けれど、物語を追ううちにじわじわと湧いてくる“違和感”──それはどこから来るのでしょうか?

本記事では、『暴君のシェフ』が「なぜ面白くないと感じられるのか」について、視聴体験の中で見えてきた7つの理由を軸に、ストーリー構成や設定の甘さ、キャラクターの描写まで徹底的に掘り下げていきます。

「観る前に知っておきたかった」「なぜ共感できなかったのかが腑に落ちた」──そんな読後感を目指して、ぜひ最後までお付き合いください。

- Netflix韓国ドラマ『暴君のシェフ』が「面白くない」と言われる背景とその構造的な理由

- ジャンル・設定・演出・キャラクターなど、具体的に“違和感”を生む7つの要因

- 作品の強みと弱点を踏まえた上で、なぜ期待とのギャップが生まれたのか

- 序盤〜中盤〜後半のテンポやロマンス構成の課題と、その影響

- 批判的な意見だけでなく、作品のポテンシャルをどう読み解くか

🎬 暴君のシェフ | 最終予告編(Netflix公式)

- 【この記事でわかること】『暴君のシェフ』、なぜ“刺さらなかった”のか?

- 面白くない理由① タイムスリップ設定の必然性が弱い──現代と過去の“つながり”が薄かった

- 面白くない理由② 王の“絶対味覚”が物語にどう活かされたか不明瞭

- 面白くない理由③ 現代シェフが朝鮮時代で料理を作れる理由に説得力がない

- 面白くない理由④ テンポ・ストーリー展開の遅さ・冗長さ

- 面白くない理由⑤ ロマンスの進展が遅く、感情移入しにくい構成

- 面白くない理由⑥ 料理シーンが“魅せ場”止まりで、感情とのリンクが薄い

- 面白くない理由⑦ 主人公たちの内面描写が浅く、キャラに深みを感じにくい

- 補足① 過度な宣伝と実際の内容にギャップがあった

- 補足② テンポの波が大きく、視聴継続のハードルになった可能性

- 【総まとめ表】『暴君のシェフ』が“合わなかった”視聴者が感じた違和感一覧

- 【まとめ】『暴君のシェフ』に感じた“違和感”の正体とは何だったのか

【この記事でわかること】『暴君のシェフ』、なぜ“刺さらなかった”のか?

| 違和感その1 | テーマが多すぎて、何を描きたいのか見失いそうに |

|---|---|

| 違和感その2 | タイムスリップや料理設定に、少しモヤっとした理由 |

| 違和感その3 | キャラが好きになれないのは、背景が薄いから? |

| 違和感その4 | 「動かない物語」──その退屈さの正体とは |

| 違和感その5 | ロマンスに感情が乗らないのは、なぜ? |

| 違和感その6 | 料理ドラマなのに、“味”が伝わってこなかった |

面白くない理由① タイムスリップ設定の必然性が弱い──現代と過去の“つながり”が薄かった

『暴君のシェフ』は、料理と歴史ロマンス、さらにはファンタジーの要素まで取り入れた意欲的な作品として注目を集めた。だがその根幹にある“タイムスリップ”設定──つまり、現代のシェフが朝鮮時代へと飛ばされる物語構造が、結果として多くの視聴者にとって「なぜそうなるのか」「どうしてその必要があるのか」という納得感を欠いた印象を与えている。

| ジャンルの根幹 | 料理・時代劇・ファンタジーの融合。その土台となる“タイムスリップ”が鍵 |

|---|---|

| 視聴者の違和感 | なぜジヨンが過去に行くのかが曖昧。現代との因果や動機の描写が弱い |

| 描写の問題点 | タイムスリップのトリガーが“装飾”扱い。歴史・人物との接続が希薄 |

| 本来求められた展開 | 現代と過去が交錯し、互いに影響し合う双方向のドラマ構造 |

| 全体への影響 | 感情移入や没入感が削がれ、物語全体の動機と納得感が弱体化した |

ドラマ冒頭、ヨン・ジヨンが現代の厨房から朝鮮時代へと飛ばされる。設定としてはインパクトがあるが、その“なぜそこに行くのか”“なぜ今なのか”という物語の導入に不可欠な必然性が、視聴者にうまく伝わっていない。

この「タイムスリップ」は、作品の軸足である料理×時代劇の融合にとって非常に重要なギミックだ。しかし、ジヨンが過去に行ったことで何を変えるのか、あるいは彼女がその時代にどう関係していくのかという「双方向性」が描かれていない。過去の出来事が未来を変えるのか、未来の視点が過去に何か意味を与えるのか──その両輪が成立していない。

たとえば『シグナル』や『ライフ・オン・マーズ』などのタイムトラベル系韓国ドラマでは、「過去の事件が現代の何かに関係している」「未来から来た人物が持つ知識が過去を変える」といった構造が物語に厚みを加えている。だが『暴君のシェフ』では、“タイムスリップ”がストーリーの起点にはなっても、その先の感情や因果が弱い。

また、タイムスリップのきっかけとなる要素(ここでは“伝説の料理書”や“神秘の器具”)も、象徴的に登場するものの、その由来や動力、歴史的文脈の説明は薄く、視聴者にとっては「とりあえず飛ばすための便利な装置」として映ってしまう。

こうした背景が曖昧だと、主人公の行動にも説得力が生まれにくい。「なんで料理人が突然王様と恋に落ちるの?」という疑問の下地には、「なぜこの人物がその時代にいるのか?」という根源的な問いが横たわっている。

この設定に説得力を与えるには、たとえば以下のような補強が考えられる:

- ジヨンの過去(家族の歴史や前世など)が朝鮮時代とリンクしている

- 現代での失敗や後悔が、過去での“再挑戦”として描かれる

- タイムスリップの目的が物語の後半で明確に回収される構成

今のままだと、ジヨンが「なぜそこにいるのか」よりも「いることで何ができるのか」にフォーカスが偏っており、視聴者の疑問に応える構造が不足している。

ジャンルを越境する作品は、設定の魅力に引っ張られやすい。だが設定は、物語の感情線とつながって初めて“意味”を持つ。そこが曖昧だと、いくら映像や演技が良くても「なんとなくついていけない」作品になってしまうのかもしれない。

面白くない理由② 王の“絶対味覚”が物語にどう活かされたか不明瞭

タイトルに“暴君”とあるように、本作の中心には絶対的な権力を持つ王イ・ホンがいる。彼は「絶対味覚を持つ王」として描かれるが、その特異な設定が物語をどう動かすのか、視聴者に強く印象づけられる場面は意外と少ない。設定としての目新しさはあるが、それが感情やドラマへとつながる導線として機能していない──という物足りなさが残る。

| 設定の面白さ | “絶対味覚”という特異体質を王に与えたこと自体は新鮮 |

|---|---|

| 描写の課題 | それが性格や政治、周囲との関係にどう影響するかが描かれていない |

| 料理との関係性 | 味覚の精密さより「美味しいか否か」レベルの演出に留まる |

| 感情の連動性 | 料理が王の感情や記憶を呼び起こす描写が希薄 |

| ストーリー活用度 | 料理対決や味覚を使った謎解きなど、物語を牽引する展開が不足 |

王イ・ホンの“絶対味覚”──それは本来、ストーリーの中心に置かれるべきユニークな特性であるはずだった。だが実際には、この設定が「料理の真価を見抜く存在」以上の意味を持っていたかというと、やや疑問が残る。

たとえば、彼の味覚があまりにも鋭いために毒殺を見抜いたり、記憶に埋もれていた味が“母との再会”のような感情的回帰を生んだり、そんな物語装置としての“揺さぶり”が期待された。しかし多くの場面で、彼の評価はただ「うまい」「不味い」といったシンプルな反応に留まり、設定の深掘りがなされていない。

さらに問題なのは、この“絶対味覚”が王としての孤独や不安、あるいは人との断絶を象徴する装置として描かれていない点だ。もしこれが、「他人の味覚を信じられない王」というテーマに繋がっていれば、そこから人間関係の緊張や、ジヨンとの信頼構築のドラマが生まれていたかもしれない。

また、ジヨンとの関係性においても、“味”が2人の距離を縮める決定的な役割を果たしたとは言い切れない。料理を通じて心を動かす──という展開はあるものの、それが“絶対味覚”という異常性と真正面からぶつかる展開ではなく、あくまで「美味しい料理に心がほだされる王」という構図に留まってしまっている。

この設定をより活かすには、以下のような展開も考えられた:

- 王の味覚を“武器”に見立て、政治的な駆け引きに使う

- ジヨンが料理で“過去の記憶”や“失った人”を思い出させる

- 絶対味覚ゆえに孤立していた王が、料理を通じて変わっていく

視聴者は、「ただ料理を食べて感想を言う王」ではなく、「料理をきっかけに人間的な変化を見せる王」を見たかったのではないかと思う。絶対味覚という設定は、ただの能力ではなく、感情の障壁として作用し、そこを料理や人間関係で乗り越えるプロセスにしてこそドラマになる。

設定は面白かった。だからこそ、活かしきれていないことがより残念に映る。設定が感情と結びつかないとき、それは“目新しさ”ではなく“浮いた要素”になってしまうのかもしれない。

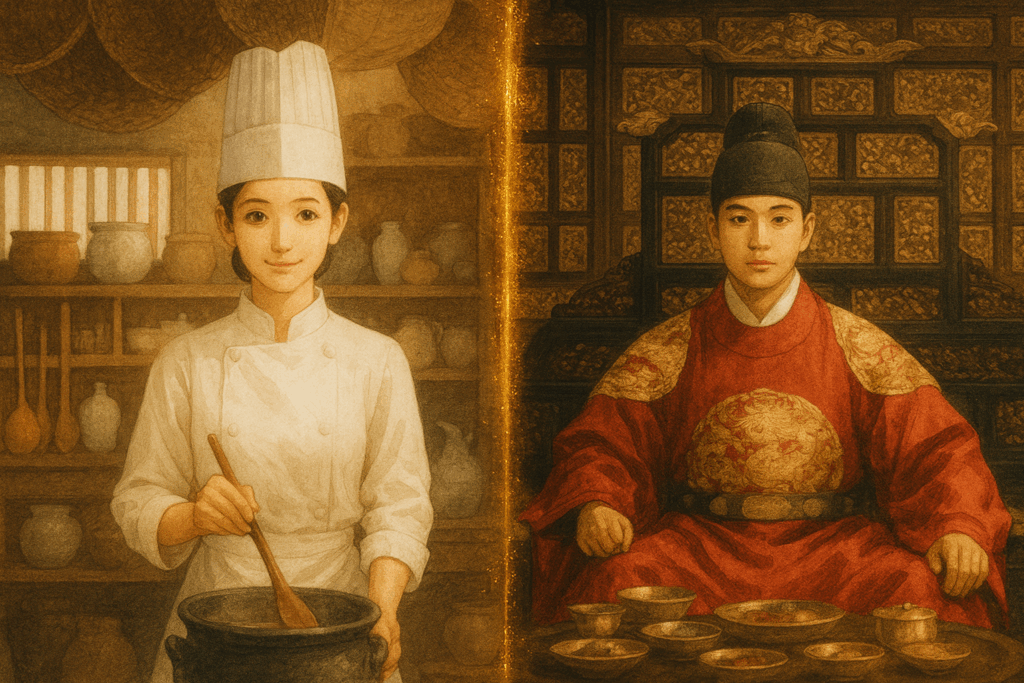

【画像はイメージです】

面白くない理由③ 現代シェフが朝鮮時代で料理を作れる理由に説得力がない

『暴君のシェフ』の大きな魅力は、「現代のプロフェッショナルが過去に行き、その知識や技術で困難を打破する」構造にある。だがその一方で、朝鮮時代という限られた環境の中で、現代シェフがどのように材料を手に入れ、器具を使い、ハイレベルな料理を再現するのか──そのプロセスには、やはり大きな“ご都合感”が漂ってしまう。

| 前提となる設定 | 主人公ヨン・ジヨンは現代の天才シェフ。朝鮮時代に飛ばされる |

|---|---|

| 問題視される点 | 過去の環境でどうやって調理機材・食材・衛生管理をクリアしているかが描かれていない |

| 具体的な違和感 | オーブン・発酵器・カッティング技術などの現代設備が不要に見える描写 |

| 設定と展開の乖離 | “現代の料理技術”が都合よく通用してしまい、試行錯誤の描写が少ない |

| 視聴者の感覚 | 「タイムスリップの意味ある?」と思わせる、異世界グルメもの的な軽さ |

ジヨンはフレンチ界で名を馳せる現代のシェフ。そんな彼女が突然朝鮮時代に飛ばされ、王宮で料理を作り始めるわけだが……問題は、「どうやって?」という部分にある。

現代料理は、精密な火加減、高度な器具、保存・衛生管理に支えられている。冷蔵技術もなければ、ガスコンロもない時代において、なぜジヨンは「まるで現代の厨房で作るかのような」完成度を実現できたのか。

例えばパンの発酵や低温調理、洋風の盛り付け、あるいはスモークやソースの繊細な乳化など、現代料理においては繊細な環境コントロールが不可欠だ。だが作中ではそれらのプロセスがほとんど描かれず、まるで“イメージ”だけで乗り切っているように見えてしまう。

そしてもうひとつの問題は、“環境との闘い”の描写が圧倒的に不足していること。ジヨンが「こんな調理器具じゃ無理!」と悩みながら工夫したり、現地の調理人との軋轢を乗り越えたりする場面がもっと丁寧に描かれていれば、視聴者も「無理があるけど、だからこそ面白い」と納得できたはずだ。

だが実際には、ジヨンが料理の実演を始めた瞬間から、まるで魔法のように完璧な料理が現れ、周囲の人々はそれに感嘆する──というワンパターンな構図が続く。この構造は、せっかくの“異文化”という障害をスルーしてしまっているのだ。

もしここに、“過去の食材しか使えない”という制約の中で、現代の技術をアレンジしながら戦う様子が描かれていたら──たとえば木の実や野草でソースを作ったり、粘土で即席の蒸し器を作ったり──作品としての説得力と魅力はぐっと増していただろう。

視聴者はファンタジーを許容する。だがそのファンタジーに「リアリティを感じられるプロセス」が伴ってこそ、作品世界に“信じる余地”が生まれる。逆にいえば、そのプロセスを描かないことで、ジヨンの才能さえも薄っぺらく映ってしまうのは皮肉だ。

設定は斬新なのに、その生かし方にリアリティと苦労が足りない。それが、「面白くなりきれない」印象を生む最大の要因のひとつになっていたのかもしれない。

面白くない理由④ テンポ・ストーリー展開の遅さ・冗長さ

ドラマは“始まりの数分”で心をつかめるかどうかが勝負──特に、Netflixのようにワンクリックで他作品へ移れる時代では、最初の展開速度が視聴継続に直結する。だが『暴君のシェフ』は、そのテンポ感が人によっては「のろい」と感じられてしまう要素を多く含んでいる。

| 序盤のテンポ | 設定説明に時間を割きすぎ、物語が本格的に動き出すまでに2〜3話かかる |

|---|---|

| 会話・演出 | 回想や説明台詞が多く、キャラ同士の“間”も間延び気味に映ることがある |

| 料理シーンの尺 | 調理工程や盛り付けなど、視覚美重視でテンポを削っている印象 |

| 展開の遅さ | タイムスリップの“意味”や王との関係性の深化が遅く、初期は状況整理で終わってしまう |

| 期待とのギャップ | 「暴君」「料理」「ロマンス」などの要素に対し、それぞれの展開がもどかしい |

第1話で現代から朝鮮王朝へと飛ばされる主人公ジヨン。視聴者としては「何が起きる?」「料理がどう絡む?」と期待を抱くが──実際のところ、 その期待が本格的に満たされるのは2〜3話以降になる。

1話~2話は、タイムスリップの戸惑い、登場人物たちの紹介、王宮の仕組み、料理人としての立場確保…と“準備”に時間を費やす構成で、まるで「プロローグが長すぎる小説」を読んでいるような気分にさせられる。

冗長に感じられた演出の具体例

- 回想シーンの多用(特にジヨンの現代での回顧が多く、話の流れを切る)

- 王宮内での“行動制限”による物語の停滞(自由に動けず、やりとりが平板化)

- キャラクター間の対話が説明的で、感情のぶつかり合いになっていない

また、料理シーンに時間をかける姿勢自体は悪くないが、「同じような構図で調理されて、美味しそうに食べる」の繰り返しは、 ドラマ的な展開に乏しいと感じる視聴者もいるはずだ。

「毎回、盛り付けて、王が一言感想を言って終わるだけ…」

このような声が上がっても不思議ではない。“料理が軸”なら、そこにドラマがなければ単調さは免れない。

中盤以降も、テンポの加速に課題

ストーリーが動き出す中盤以降も、問題は残る。陰謀劇・王の過去・ジヨンとの関係性が交錯するはずの展開でも、演出テンポが“均一すぎる”ことで緊張感が生まれにくい。

例えば、謎の密書が届く、敵の動きが見える…といった場面でも、静かな音楽と淡々とした芝居が続き、見ている側の“高揚”が作られにくい。

「引き」が弱い脚本構成

1話のラストで「次を見ずにいられない!」という“引きの演出”が弱いことも、テンポの遅さを際立たせる一因。 Netflix作品であれば、1話完結での「驚き」や「展開の裏切り」があってこそ、続きをクリックさせる力がある。

『暴君のシェフ』が選んだテンポは、“世界観に浸らせる型”

もちろん、これは“わざと”緩やかにしている可能性もある。王宮の静けさ、美術の緻密さ、料理の時間を贅沢に描写することで、“没入型の世界観”を表現しているのだと考えれば、そのテンポもまた演出の一部。

だが──それが万人に届くかは別問題。“遅さ”は、丁寧と紙一重。 視聴者の多くは、テンポの悪さ=飽きに直結してしまうのもまた事実だ。

もっと“緩急”があればよかった。静と動の切り替え、緊迫と癒やしの対比、感情の爆発と沈黙の差…。 どこか均一なまま淡々と進む構成が、『暴君のシェフ』に対する「面白くない」という感想を呼び起こした理由のひとつかもしれない。

ドラマの雰囲気がわかる公式映像

面白くない理由⑤ ロマンスの進展が遅く、感情移入しにくい構成

『暴君のシェフ』は、タイムスリップ・料理・陰謀──それらが複合的に絡む中で「現代女性と朝鮮王のロマンス」が描かれるという異色の設定が魅力とされた。 だが、その肝心のロマンスが「なかなか動かない」「感情の揺れが見えない」と感じられてしまうと、視聴者の満足度は一気に下がってしまう。 特に恋愛要素を期待して視聴を開始した層にとって、物語の中盤まで恋愛感情が表面化しない展開は、“じれったさ”ではなく“退屈”として映ってしまう可能性がある。

| 期待された展開 | 料理を通して心を開き合う、異文化間の“恋の衝突”が描かれること |

|---|---|

| 実際の描写 | 5話〜6話頃まで恋愛要素は希薄。無言の見つめ合い・優しい表情が続くだけ |

| 感情の発露の少なさ | 心の葛藤や嫉妬、戸惑い、言葉にできない揺れなどがほとんど描かれない |

| 関係の転換点 | 明確な“事件”や“誤解”など、感情が大きく動く転機が存在しない |

| 物語との噛み合い | ロマンスがドラマ全体の流れに食い込まず、独立した印象で浮いてしまう |

「惹かれる理由」が描かれていない──感情移入できない要因

イ・ホン王は孤独を背負う暴君、ヨン・ジヨンは現代からやってきた孤立した天才。 立場や時代を越えて惹かれ合うポテンシャルは十二分にあるのだが、その“なぜ惹かれたのか”のプロセスが視聴者に伝わりにくい。

ただ目が合う。黙って見守る。たまに距離が近づく──これだけでは、「恋愛感情」ではなく「好意止まり」に見えてしまう。 しかも、王とヒロインの関係性が物語の進行と強く結びついていないため、ドラマ全体が“淡く停滞”してしまうのだ。

恋愛描写の“ドラマ性”が不足している

ロマンスを魅せるために必要なのは、感情が激しく揺れる場面だ。 それは時に怒りや誤解、衝突や喪失として表れる。

たとえば、王がジヨンに冷たく接し、その理由を巡ってジヨンが不安になる展開。あるいは、他の女性との距離の近さに動揺するジヨン── そうした“揺らぎ”の瞬間がなければ、恋愛は“進展”として描かれない。

『暴君のシェフ』では、そうした「対立と理解を経て心が動く」瞬間が極端に少ない。だからこそ、いつの間にか恋愛になっていた──ように見えてしまう。 視聴者は、恋の芽生えから育ち、咲くまでの過程を見たいのだ。

ロマンスの“事件”が足りない

恋愛を展開させるためには、「きっかけとなる事件」も必要だ。 だが本作では、その事件が弱い。

- ライバルキャラの登場 → ライバル性が希薄

- 命をかけた助け合い → 感情を爆発させる描写が少ない

- 別れの危機 → 時代や身分の壁の重さが薄い

せっかくの“禁断の関係”という設定がありながら、それを生かした「揺さぶり」の演出が足りない。これでは、“何を乗り越えて結ばれるのか”という物語の醍醐味が生まれない。

“無音の演出”が逆効果になることも

ロマンス演出としての「静けさ」や「間」は、本来なら感情の余韻を感じさせるものだ。だが、その“静”が長く続きすぎると、むしろ感情の動きが停滞して見えてしまう。

スローモーションでの見つめ合い、遠くからの視線、繰り返される料理のやり取り── これらが毎話繰り返されるだけでは、恋の深まりが可視化されず、視聴者は「またか」と冷めてしまう危険がある。

もっと“恋に落ちる理由”を描いてほしかった

ロマンスが“共感される”ためには、視聴者に「この2人なら惹かれ合うのもわかる」と思わせなければならない。 そのためには、個々の心の孤独・価値観・痛みを重ねる演出が必要だった。

ジヨンが料理でしか人と関われない苦しみを抱え、王が人間不信で孤独に沈んでいたとき──もし“同じ痛み”を分かち合う瞬間があれば、恋は自然に見えただろう。

だが、『暴君のシェフ』では、そうした心理の交錯が描かれず、「雰囲気で進展した恋」に見えてしまう点が惜しまれる。

まとめ:ロマンスが“添え物”になってしまっている

タイムトラベル+王宮+料理という要素の中で、ロマンスがメインであるべきなのか、サブであるべきなのか── 作中でそのバランスが揺れてしまっているため、恋愛描写の比重も中途半端に見えてしまう。

結果、「恋愛を見たかった層」には物足りなく、「恋愛は控えめがいい層」には煩わしく見える──という、難しい状況を生んでしまっているのだ。

それでも、この2人の感情をもっと丁寧に描けば、“時代を超えた愛”として大きな感動に昇華できたはず。 ロマンスに重きを置くかどうか、その“揺らぎ”が『暴君のシェフ』の評価を左右するポイントとなっていた。

面白くない理由⑥ 料理シーンが“魅せ場”止まりで、感情とのリンクが薄い

『暴君のシェフ』というタイトルから視聴者が最も期待するのは、「料理」がストーリーの中核を担うことだ。特に、時代劇という舞台設定の中で、現代から来た天才シェフが王宮で料理を武器に戦う──というコンセプトは、視覚的にもドラマ的にも大きな魅力を持っていた。

しかし実際に物語が進行していくと、料理シーンは“装飾的演出”にとどまっている場面が多く、料理そのものがキャラクターの感情やドラマの展開に深く結びついていないという弱点が浮き彫りになる。 つまり、料理=単なるビジュアル的見せ場でしかなく、“物語を動かす装置”として機能していないのだ。

| 期待された役割 | 料理を通じて人の心が動き、ドラマのターニングポイントになる描写 |

|---|---|

| 実際の描写 | 豪華な料理、華麗な盛り付け、スローモーションなど視覚演出に重きが置かれている |

| 感情との接続 | 「美味しい」で終わる場面が多く、登場人物の内面に与える影響が希薄 |

| 物語との接点 | 料理によって状況が変わることはあっても、キャラの成長や価値観の転換にはつながらない |

| 結果として | “料理もの”を期待した層にとって物足りず、「料理が主軸ではなかった」という印象に |

料理は“美しさ”ではなく“意味”を求められている

料理を題材とした名作ドラマには、ひと皿ひと皿に物語や感情が宿っている。 『深夜食堂』では料理が人の孤独を癒し、『グランメゾン東京』では技術の頂点と情熱の葛藤が描かれた。

では、『暴君のシェフ』における料理はどうか? 確かに調理シーンの演出は美しい。器の選び方、色彩の妙、香りを想像させる演出──ビジュアル面のクオリティは非常に高い。

しかし、それらが「誰かの心にどう響いたか」「何を変えたか」という描写に結びついていないため、どこか“空虚な美しさ”に見えてしまう。 これは、映像作品としては致命的なギャップとなる。

料理が“リアクション装置”で終わっている問題

たとえば、王が料理を食べるシーン。

- 「これは…美味い」

- 「こんな味、初めてだ」

このような感想は確かにあるが、その一皿によって王の心が変わったり、判断を改めたりするわけではない。 ただ味覚に驚いて終わる──というリアクション止まりになってしまっているのだ。

視聴者が見たいのは、「料理によって怒りが鎮まる」「記憶が呼び起こされる」「対立する者の関係が変化する」といった、心のドラマが展開される瞬間なのだ。

なぜ“料理ドラマ”として弱くなったのか?

原因のひとつは、料理そのものが“日常”として扱われてしまっていることにある。 ジヨンが毎話料理をする、王が食べる──この流れが“定型化”し、変化が乏しくなる。

さらに、ジヨンの創作料理が「なぜその料理なのか」「何を伝えたかったのか」の動機や背景が描かれないケースも多い。 料理がただのスキルの発揮でしかなく、そこに“想い”が乗っていないように見えてしまうのだ。

料理がドラマを動かす例──こうあってほしかった描写

以下のような描写があれば、『暴君のシェフ』の料理シーンはぐっと印象的になったはずだ:

- 王が亡き母の記憶を思い出す料理を出され、涙をこぼす

- 敵対していた貴族が、ジヨンの料理によって心を開く

- 毒殺の疑いがある中、ジヨンの手料理を信じて王が食べる──信頼の証として

こうした料理が“選択”や“感情”を動かすトリガーになる展開があれば、 「暴君のシェフ」というタイトルの説得力も高まっただろう。

料理が「自己表現」になっていない

主人公ジヨンにとって、料理は唯一の武器であり、自分を証明する手段であるはずだ。 だが、その“自己表現”としての側面が薄く、どこか「職務としての料理」にとどまっているようにも見える。

視聴者が感動するのは、キャラクターが料理を通して“何を語っているか”である。 単なる技術ではなく、「私はこういう人間だ」「これが私の想いだ」というメッセージが料理に込められている必要がある。

だが本作では、ジヨンが何を考えて料理しているのかが描かれる場面が限られており、料理が“感情の橋渡し”になっていない。

まとめ:「料理を描いた」ではなく「料理で語った」ドラマにするべきだった

料理の見せ方にこだわり、ビジュアルと音響で“魅せる”演出は成功していた。 しかし、“語られるドラマ”が伴っていないため、どこか味気なく感じられてしまう。

料理は手段であり、物語を語るための“道具”だ。 登場人物の傷を癒し、関係性を変え、世界観に揺さぶりをかける──そんな物語の起点として描かれていれば、本作の評価は大きく違っていたはずだ。

「美味しそう」では足りない。「この料理が彼女の全てだった」と思わせる演出が、『暴君のシェフ』にはあと一歩、必要だったのかもしれない。

【画像はイメージです】

面白くない理由⑦ 主人公たちの内面描写が浅く、キャラに深みを感じにくい

物語の世界観や映像美、ジャンルのミックス構成などに注目が集まりがちな『暴君のシェフ』だが、視聴を重ねるごとに浮かび上がってくるのが、「キャラクターの感情が伝わりにくい」「登場人物が記号的に見える」といった構造的な弱さである。

とくに、主人公のヨン・ジヨンとイ・ホン王に関しては、演出や脚本上の配慮は感じられるものの、その人物像が表層的に留まり、視聴者が「なぜこの人はこう考えるのか」「どんな過去が今の行動に影響しているのか」を感じ取れる描写が乏しい。 その結果、感情移入しにくく、物語そのものへの没入感を損なってしまっている。

| ジヨンの人物像 | 現代の天才シェフとしての“技術”は語られるが、人格形成の背景や葛藤が描かれにくい |

|---|---|

| イ・ホン王の設定 | 「暴君」でありながら“なぜ暴君になったのか”という心理背景が明確に描かれていない |

| キャラクターの葛藤 | 外部的困難は多いが、内面的な揺らぎや変化の過程が浅い |

| 脇役の存在感 | 典型的な陰謀者・悪役・宮廷権力者といった構造で個性が希薄 |

| 視聴者の受け取り | 「好きになれるキャラがいない」「誰にも感情移入できない」という感想が出る理由に |

ジヨンの“天才”設定が裏目に出ている

主人公ヨン・ジヨンは、現代において天才料理人として名を馳せる存在として描かれる。 だが、その“才能”がいかにして培われたのか、料理に救われた過去があるのか──といった背景描写が極端に少ないため、「ただの有能キャラ」に見えてしまう。

どんなに料理が巧みでも、彼女の“弱さ”や“過去の傷”が見えなければ、視聴者はその人物を“等身大”として捉えることができない。

また、異世界に飛ばされた際の精神的な揺れや孤独感、適応への葛藤も比較的早く解消されてしまい、「意外と簡単に順応しすぎでは?」という違和感も残る。

暴君・イ・ホン王が“恐ろしくない”理由

タイトルにもなっている“暴君”──イ・ホン王は、強烈なキャラクターでなければならなかった。 だが、物語が進行するにつれて、彼の“暴君”としての側面は徐々にフェードアウトし、代わりに“ちょっと不器用で孤独な青年”としての面が前面に出てくる。

これは“ギャップ演出”としては悪くないが、「なぜ彼は民を恐怖に陥れるような行動を取ってきたのか」「暴君と呼ばれるようになった原因は何なのか」というバックストーリーが曖昧であるため、結果的に「暴君」という設定が飾りになってしまっている。

葛藤や変化の“プロセス”が描かれていない

良いドラマとは、「人物が変化していく過程」にこそ深みが宿る。 だが、『暴君のシェフ』においては、その変化が“突然”起こってしまう。

- ある日突然、王がジヨンに信頼を寄せ始める

- ジヨンが王に心を許すきっかけがあいまい

- 敵役が急に改心、もしくは突然退場する

このように、登場人物の内面的な“揺れ”や“悩み”を丁寧に描かず、シーンのつなぎで「そうなったことにしてしまう」構成が目立つ。

視聴者はキャラクターの心の流れを体感したいのであって、結果だけを見せられても感情がついていけないのだ。

脇役キャラの“テンプレ感”

王宮ものに欠かせない存在として登場する、悪女、側近、陰謀を巡らす大臣── しかしそれらのキャラクターも“既視感”が強く、意外性や人間的な深みが感じられない。

誰もが予定調和的に「裏切る」「陥れる」「忠誠を見せる」だけで、なぜそうするのか、どんな過去や想いがあるのかの描写はほとんど無い。

一人ひとりのキャラクターが“生きていない”──それは、どれほど豪華なセットや綺麗な映像を並べても、作品全体に“物語の厚み”を感じさせなくなる。

“人間を描く”という要素が欠けていた

最終的にドラマの評価を決めるのは、設定でも映像でもなく、“人間”だ。 「この人をもっと知りたい」「この人の気持ちに共感したい」──そう思わせる人物がいなければ、視聴はただの消費行為で終わってしまう。

『暴君のシェフ』は、奇抜な設定や舞台に注力しすぎたことで、最も重要な“人物の体温”を描く部分にリソースを割ききれなかったのかもしれない。

まとめ:人物の感情を描いてこそ、物語は心に残る

視聴者が心から惹かれるのは、「圧倒的な設定」ではなく、「圧倒的な感情」だ。 どれだけ異色の要素が並んでいても、そこにいるキャラクターの心が動かなければ、視聴者の心も動かない。

『暴君のシェフ』の最大の欠点は、人間ドラマの構築が浅かったことにある。 ジヨンとホン、2人の孤独、恐れ、希望──それらがもっと丹念に描かれていたら、この作品は今よりはるかに深い共感を得ていたかもしれない。

補足① 過度な宣伝と実際の内容にギャップがあった

『暴君のシェフ』は放送前から各種メディアで大きく宣伝され、Netflixの公式トレーラーや韓国tvNの事前特番でも「タイムスリップ × 料理 × ロマンス」という独自性が前面に打ち出されていた。 SNSやレビューサイト、YouTubeでも「期待作」「映像が映画並み」「異世界グルメと時代劇の融合」など、前評判は非常に高く、視聴者のハードルも自然と上がっていた。

しかし、実際に蓋を開けてみると、宣伝が約束していたものと、物語の中身には少なからぬギャップが存在した。 この“期待値との落差”は、物語そのものの欠点とは別のかたちで、視聴者の失望感を呼び起こす結果となった。

| 宣伝での印象 | 「料理で暴君を変える」→料理がドラマの主軸で大活躍する印象を与えた |

|---|---|

| 実際の描写 | 料理シーンは演出重視で“象徴的扱い”止まり。物語の核心には踏み込まない |

| ジャンル訴求 | 「歴史×グルメ×恋愛」の3軸融合が謳われたが、実際はロマンスと陰謀が主軸に |

| 配信前の過剰な期待感 | Netflix非英語作品ランキング入り・少女時代ユナ主演などでハードルが過剰に上がった |

| 結果として | 「思ってたのと違う」「料理の要素が薄い」「暴君ってほどでもない」との違和感が発生 |

ビジュアル重視の宣伝が“誤解”を生んだ

特にNetflix公式のトレーラーは、美麗な宮廷セットや豪華な料理、甘く儚い視線の交錯など、視覚的に非常に魅力的に構成されていた。 しかしその分、視聴者の想像が膨らみすぎてしまい、「これは映画級の料理ドラマか?」「『イテウォンクラス』×『トンイ』のような作品か?」といった、過剰な期待が醸成されてしまった。

その結果、いざ本編を見てみると── 「えっ?想像より地味…」 「ストーリーの展開が遅いし、料理の工夫も少ない」 といったギャップを感じる人が続出したのだ。

“話題性”と“中身”のズレ

主演のイム・ユナ(少女時代)、イ・チェミンなど、キャストの話題性に加え、制作発表から韓国内外で注目されたことで、「完成度の高い話題作」に見える空気が出来上がっていた。 また、K-コンテンツの世界的な評価上昇も手伝い、「Netflix × 韓国時代劇 × グルメ」というパワーワードが拡散されたことも大きい。

だがその空気と、実際の物語の展開速度、キャラ造形、構成の緻密さなどの“本体性能”が噛み合っていなかった。 結果、「ブランド先行型」のような印象になり、作品の独自評価がなされにくくなってしまった。

「タイムスリップグルメ」という触れ込みの落とし穴

“異色作”として事前に打ち出されたコンセプト──「タイムスリップ×料理×恋愛」。 このうち、「料理」が中心に据えられていると多くの人が感じたはずだ。

しかし実際には、“料理を通じたドラマ”よりも、“宮廷の陰謀と恋愛に料理が付随する”スタイル。 タイトルが『暴君のシェフ』である以上、「料理で暴君の心を動かす物語」だと期待した視聴者は、結果的に「期待した主軸が違った」と受け取ってしまう。

過度な広告効果が裏目に出た典型例

これは『暴君のシェフ』に限った話ではないが、近年のストリーミング作品では「PVで期待値を爆上げ→中身はそこまででもない」というケースが散見される。 一度上がった期待値を裏切ってしまえば、視聴者の感情は失望に変わり、作品そのものの評価に直結する。

つまり、実際の内容以上に想像させてしまう宣伝は、コンテンツの寿命を縮めるリスクがあるのだ。

まとめ:宣伝は“見せ方”以上に“誠実さ”が問われる時代へ

『暴君のシェフ』は決して低品質な作品ではない。むしろコンセプトや舞台構成、俳優の演技には光る部分も多い。 だが、事前に与えられた期待像と比べて、「あれ?こういう話なのか」と肩透かしを感じた視聴者が多かったのも事実だ。

これは“物語の欠点”というより、“届け方のミス”に近い。 真に刺さる作品とは、宣伝と本編の“誠実な一致”がなされたときに生まれる。

視聴者の期待を超える作品であるためには、映像の美しさや異色設定だけでなく、「どう物語を伝えるか」への一貫性が求められる時代なのかもしれない。

補足② テンポの波が大きく、視聴継続のハードルになった可能性

『暴君のシェフ』はそのジャンルの多様性ゆえに、エピソードごとの“展開テンポ”が安定せず、視聴の没入感が途切れてしまう場面が散見される。 特に中盤以降、「テンポの鈍化」と「展開の急変」が交互に繰り返されることで、視聴者の集中を削ぐ構造が目立ってしまった。

本来、時代劇×恋愛×タイムスリップという設定であれば、明確な“起承転結”がエピソード単位で組み込まれ、視聴者を引っ張る力が必要となる。 しかし本作では、一話完結の躍動感よりも長尺の連続劇に寄りすぎたため、「一話で何も進まなかった」という感覚を抱かせやすい構成になっている。

| 序盤の特徴 | 設定説明や登場人物の紹介に時間を費やし、テンポがゆったり |

|---|---|

| 中盤以降の構成 | 恋愛・陰謀・調理が入り混じり、場面転換が頻繁に発生する |

| 話の起伏 | 数話にわたって大きな展開がない、もしくは突然の急展開が起きる |

| 視聴者への影響 | 次が気にならない/途中で離脱する要因になる |

| 理想とのギャップ | テンポ良く盛り上がる“料理勝負”や“政略戦”が見られると期待されていた |

序盤の“説明過多”とアクション不足

第1話〜第3話あたりでは、ヨン・ジヨンのタイムスリップの理由や王との関係性、王宮の権力構造などが描かれる。 ただしこれらが「会話」や「説明」で語られる場面が多く、映像としてのダイナミズムに欠ける。

そのため、視聴者は「情報は多いのに話が進まない」という停滞感を抱きやすく、 ストーリーの“うねり”が起きるまでに時間がかかる構成となってしまった。

中盤以降の“詰め込み”と展開の乱れ

逆に、中盤から後半にかけては、「料理勝負」「暗殺計画」「恋のもつれ」「王の過去」など、多様な展開が矢継ぎ早に盛り込まれる。

これにより物語は動いているように見えるが、視聴者にとっては情報量が多く、感情の整理が追いつかない事態に。

- 登場人物の心情変化に間がない

- 伏線の回収が雑に見える

- エピソードごとの“テーマ性”が見えにくい

つまり、“テンポが悪い”というよりも、“リズムが悪い”と感じさせてしまう作りになっていた。

「ゆっくりでも濃い」ではなく「遅い上に薄い」感覚

韓国ドラマでは“ゆっくり進む代わりに丁寧な描写”という構成も多いが、『暴君のシェフ』ではその丁寧さも充分には発揮されていない。

1話あたり71〜83分という長尺ながら、「じっくりキャラクターを描いた」印象は残りにくく、 「長いけど薄い」「早送りでもいいかも」という感想につながりやすい。

テンポの“緩急”がドラマでは命綱になる

良質なドラマには、必ずと言っていいほど“緩急の巧さ”が存在する。 静のパートでは感情を溜め込み、動のパートで爆発させる── この対比がしっかり描かれていれば、視聴者は画面から目を離せなくなる。

だが本作では、緩→緩→急→緩というように、ドラマとしての“リズム感”が不規則で、 山場がどこにあるのか分かりづらくなってしまった。

ストリーミング時代の「1話目勝負」基準に合わなかった

特にNetflixなどの配信サービスでは、視聴者が「第1話の途中で離脱する」傾向が強い。 そうした現代の視聴習慣を踏まえると、『暴君のシェフ』の“立ち上がりの遅さ”は大きなマイナスだったといえる。

設定紹介が必要なのは確かだが、それと同時に「引き」がないと視聴維持は難しい。 第1話で「次が気になる!」と思わせる展開や終わり方が弱かったことが、視聴継続率に影響した可能性が高い。

まとめ:リズム設計が視聴体験を左右する時代

ストーリーがいかに練られていても、テンポの設計が悪ければ、視聴者は早送りしたくなる。 『暴君のシェフ』は、映像の完成度や役者の演技が良くても、その力を“引き出す構成”が不十分だった印象がある。

次に何が起こるのか、感情がどう動くのか── その期待感を持たせ続ける“ドラマのリズム”こそが、作品全体の命綱なのだ。

【画像はイメージです】

【総まとめ表】『暴君のシェフ』が“合わなかった”視聴者が感じた違和感一覧

| 面白くない理由① | ジャンルの詰め込みすぎで、物語の軸が見えづらい |

|---|---|

| 面白くない理由② | 設定の甘さが目立ち、ご都合主義な展開に萎える |

| 面白くない理由③ | キャラクターの内面描写が浅く、感情が動かない |

| 面白くない理由④ | テンポの悪さと演出の冗長さが、没入を妨げてしまう |

| 面白くない理由⑤ | ロマンスの進展が遅く、感情移入しにくい構成 |

| 面白くない理由⑥ | 料理が“物語の鍵”として機能していない |

| 面白くない理由⑦ | 宣伝とのギャップで「こんなはずじゃ…」と思った |

| 補足① | 似たような構成の既視感が拭えず、展開に新鮮味がない |

| 補足② | 多ジャンル融合が裏目に出て、作品全体がちぐはぐに見える |

【まとめ】『暴君のシェフ』に感じた“違和感”の正体とは何だったのか

『暴君のシェフ』は、「料理×タイムスリップ×ロマンス」という大胆なジャンル融合に挑んだ意欲作であり、 映像美・演出・キャストの豪華さなど、見どころは確かに存在する作品です。

しかし、その意欲的な構造ゆえに“期待”と“現実”のズレも大きく、「思っていたのと違った」という感想を呼びやすい側面も否めません。

記事で挙げたように──

- ジャンルを詰め込みすぎて物語が散漫に

- 設定のご都合主義とリアリティ不足

- キャラの深掘りが浅く、感情が動かない

- ロマンスが薄味で感情の高まりに欠ける

- 料理が象徴止まりで、物語の核心に踏み込まない

- テンポが乱れて集中力を削ぐ構成

- 宣伝と中身の齟齬による落差

──といった要素が重なり、「なんとなく面白くなかった」「惹き込まれなかった」と感じた視聴者も少なくなかったことでしょう。

視聴者の視点は「設定」ではなく「体験」に向いている

現代の視聴者が求めているのは、突飛な設定よりも、そこにある“人間のドラマ”であり、 感情をどう動かすかという“視聴体験のクオリティ”です。

異色設定で注目を集めることは可能でも、それを作品の本質として昇華できなければ、 “印象には残るが、心には残らない”作品になってしまうのです。

『暴君のシェフ』は、惜しい“素材”が揃った未完成な料理だったのかもしれない

料理もドラマも、“素材”だけでは美味しくなりません。 どれだけ良いアイデアやキャストを揃えても、それを活かす構成力・演出力・リズム感が無ければ、名作にはなりえないのです。

本作はまさに、素材は魅力的ながら、調理工程でやや混乱が生じた作品。 視聴者が“味のバランス”に違和感を覚えたのは、ジャンルの融合に振り回され、感情の芯がぼやけたためかもしれません。

とはいえ、それでも“挑戦した作品”として評価できる点は多々あります。 今後、このドラマを踏み台にして、より洗練された異色ジャンル作品が登場する可能性に期待したいところです。

あなたがこのドラマをどう感じたか──その違和感の理由を言語化する一助になれば幸いです。

▶ 他の記事も読むならこちらへ: 【Netflix『暴君のシェフ』カテゴリー 一覧はこちら】

- 『暴君のシェフ』はジャンル融合型の挑戦的な作品である

- 面白くないと感じられる要因は主に構成・描写・テンポにある

- 料理・恋愛・陰謀がどれも中途半端になった印象が強い

- 設定や演出の“説得力不足”が感情移入を妨げていた

- 登場人物の内面描写の浅さが、物語の厚みを削いだ

- テンポの悪さや既視感のある展開が没入感を弱めた

- 「面白くない」という評価は、期待とのギャップに起因する

- とはいえ、意欲作としての評価や今後への可能性は感じられる

Netflixオリジナル作品『暴君のシェフ』の公式予告編です。物語の雰囲気を短く体感できます。

コメント