『桃源暗鬼』は、鬼と人間が織りなす壮絶な抗争と、血に隠された真実を描く大人気ダークファンタジー作品です。 この記事では、『桃源暗鬼』13巻から最新25巻までのあらすじ&ネタバレを丁寧にまとめ、物語の核心に迫ります。 「どのキャラがどんな最後を迎えたのか」「主人公がなぜ覚醒したのか」「最新巻で描かれる未来への布石は何か」──そんな疑問を抱いている方に最適な内容になっています。

検索の多い「桃源暗鬼 ネタバレ」や「桃源暗鬼 あらすじ」を探している方に向けて、巻ごとに詳細な展開を解説し、さらにシリーズ全体の流れやテーマ性も整理。 最新25巻までを振り返ることで、伏線の繋がりやキャラクターたちの選択の意味が鮮明になります。

ネタバレを含む内容ですが、各巻の重要な場面をサマリー表+詳細解説の形式で整理しているため、これから読み進めたい人も復習したい人も理解しやすい構成です。 『桃源暗鬼』を一気に把握したい方や、最新巻の展開を深く知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 『桃源暗鬼』13巻~25巻までのあらすじ&ネタバレを巻ごとに整理して理解できる

- 主人公の覚醒の理由や、仲間たちの犠牲と絆の意味が明確になる

- 最新25巻で描かれた未来を賭けた最終局面の全貌がわかる

- 物語を貫く血脈の真実と宿命の対決というテーマが整理できる

- 主要キャラの最後の言葉や選択の意図が物語に与える影響を理解できる

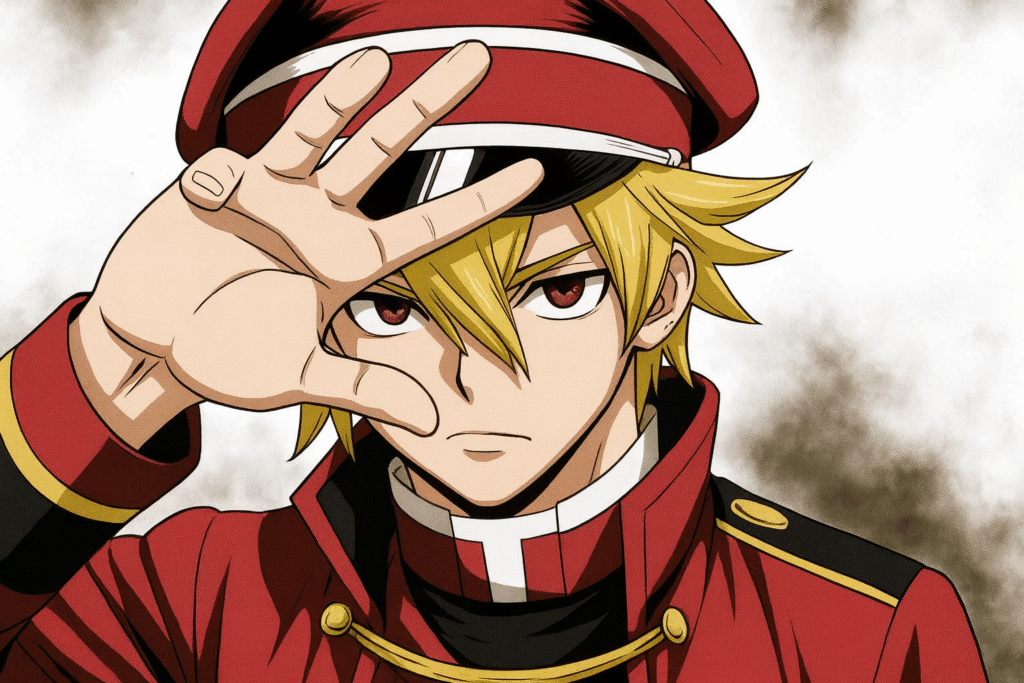

TVアニメ『桃源暗鬼』PV第四弾|第二クール・練馬編

- 『桃源暗鬼』13~最新巻あらすじ簡易まとめ

- 1. 『桃源暗鬼』13巻あらすじ──運命を裂く決断と新章の幕開け

- 2. 『桃源暗鬼』14巻あらすじ──仲間との再会と裏切りの影

- 3. 『桃源暗鬼』15巻あらすじ──血脈の真実と過去からの因縁

- 4. 『桃源暗鬼』16巻あらすじ──新たな敵勢力と拡大する戦場

- 5. 『桃源暗鬼』17巻あらすじ──“祈り”を賭けた激戦と犠牲

- 6. 『桃源暗鬼』18巻あらすじ──仲間の最期と心を揺さぶる別れ

- 7. 『桃源暗鬼』19巻あらすじ──決意の覚醒と反撃の狼煙

- 8. 『桃源暗鬼』20巻あらすじ──戦況を覆す一手と運命の分岐点

- 9. 『桃源暗鬼』21巻あらすじ──動乱の拡大と試される絆

- 10. 『桃源暗鬼』22巻あらすじ──衝撃の真実と揺らぐ信念

- 11. 『桃源暗鬼』23巻あらすじ──新章の核心と決戦への序曲

- 12. 『桃源暗鬼』24巻あらすじ──抗争の極限と命を懸けた戦い

- 13. 『桃源暗鬼』25巻あらすじ──最新巻、未来を賭けた最終局面

- 『桃源暗鬼』13~25巻あらすじ&ネタバレまとめ一覧

- まとめ. 『桃源暗鬼』13~25巻あらすじ総まとめ──祈りが託された未来へ

- — “しくじりと誇り”の交差点へ —

『桃源暗鬼』13~最新巻あらすじ簡易まとめ

| 巻数 | キーワード | ひとことまとめ |

|---|---|---|

| 13巻 | 新章・血脈 | 物語が大きく動き出す“新しい始まり” |

| 14~15巻 | 抗争・裏切り | 仲間の絆が試され、揺らぐ信頼が新たな火種に |

| 16~17巻 | 犠牲・祈り | 失われた命と祈りが戦場を変える |

| 18~19巻 | 覚醒・決意 | 主人公が己の意志で力を制御し、未来を選ぶ |

| 20~21巻 | 決戦・代償 | 戦いの代償と共に、次の運命が動き出す |

| 22~23巻 | 真実・揺らぎ | 血脈と過去の真実が暴かれ、信念が試される |

| 24巻 | 希望・継承 | 絶望の中で小さな希望を繋ぐ者たち |

| 25巻 | 未来・最終局面 | 宿命の戦いが、物語の未来を決める |

この表はあくまで“導入のヒント”です。 それぞれの巻で描かれる衝撃の出来事やキャラクターの選択は、本文でさらに深掘りして解説していきます。 「なぜ仲間は散ったのか」「主人公はどんな覚醒を遂げたのか」──その答えはこの先にあります。 読み進めるほどに、『桃源暗鬼』の物語があなた自身の中でも繋がっていくでしょう。

1. 『桃源暗鬼』13巻あらすじ──運命を裂く決断と新章の幕開け

『桃源暗鬼』13巻は、抗争の余波を抱えながらも新たな展開へ突入する重要な巻です。 主人公はこれまで避けてきた「決断」を迫られ、自分自身と仲間を天秤にかける瞬間に直面します。 その決断は単なる戦術上の選択ではなく、「誰のために戦うのか」という存在意義そのものに関わるものであり、物語全体の方向性を左右する分岐点となります。

| 主人公の決断 | 仲間を守るか、自らの信念を貫くかという究極の選択を迫られる |

|---|---|

| 新章の幕開け | 敵対勢力の暗躍により、これまで以上にスケールの大きい抗争が始動 |

| 仲間の立場 | これまで守られてきた存在が、主人公を支える役割へと変化する |

| 印象的な描写 | 沈黙や視線の交錯による「言葉なき対話」が緊張感を高める |

| 物語の転換点 | 選択の結果が新章の方向性を決定し、今後の抗争の布石となる |

13巻の大きなテーマは「決断」です。 主人公はこれまで流れに巻き込まれる立場でしたが、この巻で初めて能動的に「選ぶ」ことを迫られます。 その選択は戦況だけでなく、彼自身のアイデンティティに直結するものであり、読者にとっても衝撃的な瞬間となります。

仲間の存在も、この決断を大きく左右します。 これまで守られてきた仲間が、今度は主人公を支える立場に立つ。 その構図の変化は、彼が「一人で戦う」段階から「誰かと共に戦う」段階へ移行したことを示しています。 仲間を失いたくないという思いと、信念を曲げたくないという葛藤が交錯する姿は、人間的な弱さと強さの両面を浮かび上がらせます。

13巻の描写で特徴的なのは、「沈黙」の演出です。 決断の場面で言葉は最小限に抑えられ、代わりに視線や拳の震えといった細部が強調されます。 その沈黙は「言葉よりも雄弁」なものとして読者に伝わり、決断の重みをいっそう際立たせます。

また、敵対勢力の動きも本格化します。 これまで影のように存在していた勢力が表舞台に姿を現し、物語のスケールは一気に拡大。 新たな抗争は、これまでの小規模な戦いとは異なる“組織同士の全面戦争”の様相を帯び始めます。 その布石が13巻の終盤で描かれ、読者は「次の章が始まる」という高揚感を覚えます。

13巻は、主人公の成長と物語の転換が交差する巻です。 「守るか」「貫くか」という究極の選択は、彼の物語における最初の大きな分岐点。 その選択を経て、物語は新章へと舵を切り、より広く深い抗争の世界へと進んでいきます。 読者にとっては、この巻が「後編の本当の始まり」であることを強く実感させられるでしょう。

2. 『桃源暗鬼』14巻あらすじ──仲間との再会と裏切りの影

『桃源暗鬼』14巻は、仲間との再会が描かれる一方で、信頼関係を揺るがす“裏切り”の影が色濃く差し込む巻です。 仲間を守りたいという思いと、疑念に駆られる心の狭間で、主人公たちは再び選択を迫られます。 友情、信頼、裏切り──これらの感情が交錯し、抗争はさらに複雑な様相を呈していきます。

| 再会の場面 | 離れ離れになっていた仲間と再会し、絆を確かめ合う瞬間が描かれる |

|---|---|

| 裏切りの影 | 信頼していた人物の中に“敵”の影が潜んでいることが示唆される |

| 心理的葛藤 | 友情を信じたい気持ちと、疑念に揺れる心が主人公を追い詰める |

| 象徴的な描写 | 仲間の手を取るシーンと、背後に忍び寄る影の対比が印象的 |

| 物語の進展 | 信頼の揺らぎが物語全体に波紋を広げ、抗争を複雑化させる |

14巻ではまず、仲間との再会が感動的に描かれます。 過酷な戦いの中で散り散りになった仲間が再び顔を合わせ、互いの生存を喜ぶ姿は、これまでの犠牲を乗り越えた希望の象徴でもあります。 しかし、この再会は同時に“影”を落とすものでもありました。

再会の喜びに浸る裏で、信じてきた人物の中に敵の思惑が潜んでいることが明らかになります。 それは明確な裏切りというより、徐々ににじみ出てくる不穏な空気として描かれ、読者に強い緊張感を与えます。 「信じていいのか、それとも疑うべきか」──その狭間に立たされることで、主人公たちの心理は揺さぶられていきます。

特に印象的なのは、仲間の手を取る場面と、その背後に忍び寄る影の描写です。 この対比は「友情」と「裏切り」という二つのテーマを象徴的に表現しており、物語の核心を鮮やかに浮かび上がらせています。 光と影のコントラストが強く、感情的なインパクトを残します。

この巻で描かれるのは、単なる裏切りの事実ではなく、「信じたい気持ち」と「裏切られる不安」に引き裂かれる心です。 それは戦場での戦い以上に、精神的な試練として主人公たちを追い詰めます。 仲間を信じることで救われるのか、それとも破滅を招くのか──その問いは読者にも突きつけられるものです。

14巻は、再会の温かさと裏切りの冷たさが交錯する巻です。 信頼関係が揺らぐことで、抗争はより複雑な様相を呈し、次巻以降への不安を大きく膨らませます。 友情が本当に力になるのか、それとも脆さの原因となるのか。 その答えを探る旅は、ここからさらに深まっていくのです。

3. 『桃源暗鬼』15巻あらすじ──血脈の真実と過去からの因縁

『桃源暗鬼』15巻は、これまで謎に包まれていた“血脈”の真実が明かされ、主人公たちが避けられない因縁へと向き合う巻です。 誰もが抱えてきた過去の傷が再び表面化し、それぞれの戦う理由が剥き出しになります。 この巻では特に、「血」というテーマが物語を支配し、登場人物の絆と敵対の両方を際立たせます。

| 血脈の真実 | 主人公の出生と、鬼と人間の境界にある血の秘密が明かされる |

|---|---|

| 過去からの因縁 | 登場人物たちの家系や過去の抗争が、現在の戦いに直結することが判明 |

| 葛藤の焦点 | 「血に支配される運命」か「自ら選び取る未来」かという二項対立 |

| 象徴的なシーン | 血に濡れた戦場での対峙が、過去と現在のつながりを強調する |

| 物語の深化 | 個人の戦いから一族や血統の戦いへとスケールが広がる |

15巻の中心にあるのは“血脈”というテーマです。 主人公が背負ってきた出自の秘密がついに明かされ、それが彼の存在意義そのものを揺さぶります。 鬼の血と人間の血、その狭間に生まれた彼が持つ宿命は、これまでの戦いを大きく塗り替えるものとなります。

さらに、仲間や敵対者たちの“血”もまた、この巻でクローズアップされます。 過去の抗争や一族の歴史が、現在の戦場に影を落とし、誰もが逃れられない因縁に絡め取られていきます。 「戦う理由」が個人の意思だけでなく、血によって規定されてきたことが示され、抗争の根深さが浮き彫りになります。

象徴的なのは、血に濡れた戦場での対峙シーンです。 その赤い光景は、過去から現在へと流れ続ける因果の象徴であり、「血の宿命からは逃れられない」という厳しい現実を描き出しています。 しかし同時に、そこに立つ主人公の姿は「血を超えて未来を選び取る」という希望の兆しでもあります。

葛藤の焦点は、「血に支配される運命を受け入れるか」「意志によってそれを超えるか」という二項対立にあります。 登場人物たちはそれぞれに答えを出そうともがき、その過程で友情や敵対関係が揺らぎ、ドラマが生まれます。 この巻は特に心理的な緊張感が強く、読者に深い余韻を残します。

15巻は、血脈というテーマを通して物語を大きく深化させる巻です。 個人の戦いから一族の戦いへとスケールが広がり、登場人物たちの関係も過去と未来を交差させながら描かれます。 「血がすべてを決めるのか、それとも意志が未来を切り開くのか」──その問いが物語の核となり、次なる展開への布石となるのです。

【画像はイメージです】

4. 『桃源暗鬼』16巻あらすじ──新たな敵勢力と拡大する戦場

『桃源暗鬼』16巻では、新たな敵勢力が本格的に動き出し、戦場のスケールが拡大していきます。 これまで小さな抗争や個人の因縁に留まっていた戦いは、ついに“組織同士の全面対立”へと発展。 新勢力の存在は、主人公たちの立場をさらに追い詰め、戦いの舞台を広げると同時に抗争の複雑さを増幅させます。

| 新勢力の登場 | これまで影に潜んでいた敵組織がついに姿を現し、抗争の規模が拡大 |

|---|---|

| 戦場の拡大 | 局地戦から組織間抗争へと発展し、舞台は一気に全国規模へ |

| 主人公の立場 | 強大な敵を前に、仲間と共に「戦う理由」を再確認させられる |

| 象徴的な描写 | 瓦礫に覆われた都市と、その中で対峙する集団の姿が戦争の縮図となる |

| 物語の深化 | 個人の因縁から集団同士の抗争へとスケールアップし、緊張感が増す |

16巻で大きな焦点となるのは、新たな敵勢力の登場です。 これまで裏で動いていた組織が表舞台に姿を現し、主人公たちの前に立ちはだかります。 その圧倒的な規模と戦力は、主人公たちに「小さな勝利では足りない」という現実を突きつけます。 抗争は局地的な戦いから、一気に組織間の全面衝突へと発展していきます。

戦場の描写はこれまで以上に広大で苛烈です。 瓦礫に覆われた都市、焦げ付いた空気、そこで繰り広げられる集団同士の戦い。 その光景は、ただの抗争を超えて「戦争」と呼ぶにふさわしいものであり、物語の緊張感を一段と高めます。 背景描写も象徴的で、破壊された街並みは「失われた日常」と「抗争の代償」を強調しています。

主人公にとっても、この戦いは試練です。 個人の力だけでは到底太刀打ちできない状況の中で、仲間とどう協力するのか。 「なぜ戦うのか」という問いが再び突きつけられ、その答えを出すことが彼の成長に直結します。 仲間の存在が力となるのか、それとも弱点となるのか──その境界線で彼は揺さぶられるのです。

16巻は、物語を「個人の葛藤」から「集団の抗争」へとシフトさせるターニングポイントです。 新勢力の登場によって、物語の舞台はより広く、戦いの意味はより深くなります。 仲間と共に未来を切り開くのか、それとも抗争に呑まれていくのか──その行方は読者の心を強く惹きつけるでしょう。

5. 『桃源暗鬼』17巻あらすじ──“祈り”を賭けた激戦と犠牲

『桃源暗鬼』17巻は、物語全体の中でも特に激しい戦闘が描かれ、同時に「祈り」というテーマが深く響く巻です。 戦いの中心にあるのは単なる勝敗ではなく、「誰のために戦うのか」「何を守りたいのか」という想い。 しかしその祈りの代償として、大切な仲間が犠牲となり、物語は大きな悲しみと決意を刻みます。

| 戦いの焦点 | 圧倒的な敵勢力との正面衝突、極限状態での総力戦 |

|---|---|

| “祈り”の意味 | 戦う理由が「生き残る」から「守る」へと変化する |

| 犠牲の瞬間 | 仲間の一人が命を落とし、その犠牲が次の決意を生む |

| 印象的な描写 | 瓦礫の中で捧げられる祈りの姿が、戦場に静かな余韻を残す |

| 物語の進展 | 喪失の痛みが新たな力の源となり、主人公を次の段階へ導く |

17巻は、戦いの規模が最大級に拡大し、物語の緊張感が最高潮に達します。 これまで点在していた抗争が一つに収束し、大規模な総力戦として展開。 その中で描かれるのは、ただの勝敗ではなく「誰のために戦うのか」という問いです。 仲間を守るため、未来をつなぐため、戦いに込められた“祈り”が鮮明になります。

戦いの最中、仲間の一人が命を落とすシーンは、この巻最大の衝撃です。 その死は無意味な犠牲ではなく、「生き残った者に何を託したのか」という強いメッセージを帯びています。 祈りと犠牲が重なり合い、戦場は静かな哀しみと決意に満たされていきます。 読者にとっても胸を打つ瞬間であり、この巻のテーマを象徴する場面となっています。

印象的なのは、瓦礫の中で祈る姿の描写です。 激しい戦闘の中でわずかに差し込む静けさ、その中で捧げられる祈りは「生きてほしい」という願いそのものでした。 この対比が戦場の過酷さを一層際立たせ、同時に人間らしさを際立たせています。

17巻は、“祈り”と“犠牲”を軸にした巻です。 大切な仲間を失う痛みは、主人公にとって新たな決意の源となり、彼を次なる戦いへと駆り立てます。 「祈りは届くのか」「犠牲の意味は何だったのか」──その問いが読者の心に強く残り、物語を一層深いものにしています。

戦いが終わっても残るのは勝利の喜びではなく、祈りと犠牲の記憶。 それが主人公の背中を押し、次の試練へと歩ませる。 17巻はそのようにして、物語をさらに熱く、そして切なく動かす転換点となっています。

6. 『桃源暗鬼』18巻あらすじ──仲間の最期と心を揺さぶる別れ

『桃源暗鬼』18巻は、仲間との絆が最も強く描かれる一方で、その絆を断ち切る“別れ”が訪れる巻です。 誰もが「生き残りたい」と願う中で、ある仲間が命を懸けて下した決断は、読者に深い衝撃と哀しみを与えます。 戦いの中で交わされる最後の言葉や視線は、言葉以上の重みを持ち、物語をさらに強烈に印象づけます。

| 仲間の最期 | 大切な仲間が命を懸けた行動で戦場を救うが、二度と戻らない別れとなる |

|---|---|

| 最後の言葉 | 短いが強烈な一言が、主人公や仲間の心に深く刻まれる |

| 感情の焦点 | 悲しみと後悔、そして「彼の思いを継ぐ」という決意が描かれる |

| 象徴的な描写 | 夕陽に照らされた戦場での別れが、喪失と継承を象徴する |

| 物語の進展 | 喪失が新たな動機となり、主人公の戦う意味がより鮮明になる |

18巻で最大の衝撃は、仲間の最期です。 これまで共に戦い、支え合ってきた存在が命を懸けて戦場を救いますが、その代償はあまりにも大きく、帰らぬ者となってしまいます。 その行動は無駄ではなく、むしろ仲間全員の未来をつなぐものでしたが、残された者にとっては耐え難い喪失です。

特に印象的なのは、仲間が残した最後の言葉です。 長い言葉ではなく、短く強烈な一言が主人公の心に深く刻まれます。 それは「生きろ」という祈りであり、「託す」という意志であり、読者にとっても胸を打つ瞬間となります。 その言葉をどう受け止めるかが、以後の物語を大きく左右していくのです。

この別れの場面は、夕陽に染まる戦場の描写とともに描かれます。 赤い空と静まり返った大地、その中で消えていく命は「抗争の代償」と「未来への継承」を象徴しています。 失われた命は戻らないが、その思いは確実に残り、仲間たちの中で生き続けます。

18巻は、哀しみと後悔を深く描きつつも、それを超える決意を主人公に与える巻です。 「彼の思いを無駄にしない」という決意は、単なる復讐心ではなく、より強い“守る意志”として昇華されます。 この巻での別れは、主人公を次の段階へ押し上げる原動力となるのです。

仲間との最期の別れは、物語全体に強い影を落とします。 しかし同時に、それは光でもあります。 その光を背負って歩むことが、主人公の新たな役割となり、抗争の物語をさらに深いものへと変えていきます。 18巻はまさに、“喪失と継承”の巻といえるでしょう。

TVアニメ『桃源暗鬼』PV第三弾

7. 『桃源暗鬼』19巻あらすじ──決意の覚醒と反撃の狼煙

『桃源暗鬼』19巻は、仲間の喪失を経て主人公が新たな“覚醒”に至る巻です。 その覚醒は単なる力の進化ではなく、強い決意と仲間への想いに裏打ちされたものとして描かれます。 失ったものを抱えながらも前へ進む姿は、戦場に反撃の狼煙をあげる合図となり、物語は新たな段階へと突入します。

| 覚醒の契機 | 仲間の犠牲を無駄にしないという決意が、新たな力を引き出す |

|---|---|

| 反撃の始まり | 絶望的な状況の中、主人公の覚醒が戦況を大きく覆す |

| 仲間の役割 | 残された仲間たちが支え合い、主人公の決意をさらに強固にする |

| 印象的な描写 | 闇に差し込む光とともに立ち上がる主人公の姿が“再生”を象徴 |

| 物語の進展 | 守る意志を力に変えた主人公が、抗争に新たな局面をもたらす |

19巻の核心は「決意の覚醒」です。 これまでの覚醒は力の解放に留まっていましたが、この巻で描かれる覚醒は精神的な成長と結びついています。 仲間の犠牲を無駄にしないという想いが、主人公に新たな力を引き出させ、その姿は読者に強い共鳴を呼び起こします。

戦況は依然として絶望的ですが、主人公の覚醒はその流れを一気に覆します。 戦場に立ち上がる彼の姿は「反撃の狼煙」であり、これまで押され続けていた戦いに希望をもたらします。 この瞬間、物語は「耐える戦い」から「攻める戦い」へと変化します。

仲間の存在も大きな意味を持ちます。 失われた命の記憶と、今なお共に戦う仲間の支えが、主人公を突き動かす原動力となります。 仲間と共に戦うという意志は、孤独な戦いでは得られなかった強さを彼に与えます。 この関係性の変化は、19巻の重要な成長描写のひとつです。

印象的なのは、暗闇に差し込む一筋の光とともに主人公が立ち上がる描写です。 その光は単なる演出ではなく、「希望」と「再生」を象徴しています。 光を背に戦場に立つ主人公の姿は、まさに新たな英雄像を提示する場面となっています。

19巻は、喪失を超えて立ち上がる「決意の覚醒」を描いた巻です。 その覚醒は、主人公個人の強さに留まらず、仲間と共に未来を切り開く力として描かれます。 絶望から反撃へ、涙から希望へ──その転換点に立つ19巻は、物語をさらに加速させる原動力となるでしょう。

8. 『桃源暗鬼』20巻あらすじ──戦況を覆す一手と運命の分岐点

『桃源暗鬼』20巻は、絶望的な戦況の中で主人公たちがわずかな希望を見出す巻です。 その希望は偶然ではなく、仲間の知恵と覚悟によってもたらされたもの。 戦況を覆す一手が放たれる瞬間、物語は大きくうねり、登場人物それぞれの“運命”が問われていきます。 この巻はまさに「分岐点」と呼ぶにふさわしく、今後の展開を決定づける重要なターニングポイントです。

| 戦況を覆す一手 | 仲間の知略と覚悟が絶望的状況を逆転させる切り札となる |

|---|---|

| 主人公の決断 | 仲間を信じ、自らを犠牲にしてでも未来を切り開く姿勢を見せる |

| 犠牲と代償 | 逆転の裏には大きな代償が伴い、新たな喪失が生まれる |

| 象徴的な描写 | 戦場に響く一言と、一瞬の静寂が物語の緊張感を際立たせる |

| 分岐点としての意味 | ここで下された選択が、その後の運命を決定づける分水嶺となる |

20巻で最も注目すべきは「戦況を覆す一手」です。 敵の圧倒的な優位の中で、仲間の知略と覚悟が形となり、絶望的な戦場に一筋の光が差し込みます。 この逆転劇は決してご都合主義ではなく、これまで積み上げてきた絆と信頼があってこそ可能となったものです。 「信じ合う力」がここで初めて戦況を変える現実の力として描かれます。

同時に、主人公の決断も大きな焦点です。 仲間を信じ、自らを犠牲にしてでも未来を切り開こうとする姿勢は、彼の成長を物語るものです。 ここでの決断は彼の戦う意味を再定義し、ただの抗争ではなく「守るための戦い」へと昇華させます。

しかし、この逆転には代償が伴います。 仲間の誰かが犠牲となり、その喪失感は決して小さなものではありません。 戦場に残された空白は、主人公たちに新たな傷を刻みます。 それでもその犠牲が未来への布石となることが、物語に深い切なさと力強さを与えています。

印象的なのは、戦況を変えた直後の“一瞬の静寂”です。 それは嵐の前の静けさであり、決断がもたらした結果を全員が噛みしめる時間です。 その沈黙が、戦いの重みと物語の深さを強調する演出となっています。

20巻は「戦況の逆転」と「運命の分岐点」を描いた巻です。 ここで下された選択は、主人公たちの未来を大きく変えることとなり、物語はさらに加速していきます。 抗争はもはや後戻りできない段階へと突入し、読者はこの瞬間に「ここから先はさらに苛烈になる」と覚悟させられるでしょう。

9. 『桃源暗鬼』21巻あらすじ──動乱の拡大と試される絆

『桃源暗鬼』21巻は、抗争がさらに広がり、舞台が一層スケールアップしていく巻です。 新たな戦場、新たな敵勢力、そして仲間内に走る疑念──それらが複雑に絡み合い、物語はかつてないほどの混迷を迎えます。 ここで描かれるのは「動乱の拡大」と「試される絆」。仲間たちの関係性が大きく揺らぎ、その信頼が真に試される瞬間です。

| 動乱の拡大 | 戦場が広がり、新たな敵勢力が登場して抗争はさらに複雑化する |

|---|---|

| 仲間の疑念 | 仲間内に不信感が芽生え、絆が大きく試される |

| 主人公の役割 | 分裂しかねない仲間をまとめ、希望の象徴となることが求められる |

| 印象的な描写 | 夜の戦場に散る火花と、仲間たちの葛藤が重なる象徴的場面 |

| 物語の進展 | 信頼を試す試練を乗り越えた仲間たちが、より強い絆を得る |

21巻で描かれるのは、抗争のさらなる拡大です。 これまでの戦場に加え、新たな敵勢力が姿を現すことで状況は一層複雑化していきます。 敵の数も規模も増す中、主人公たちは孤立無援の戦いを余儀なくされ、絶えず命を削る選択を迫られます。 「生き残ること自体が奇跡」という極限状況が、緊張感を最大限に引き上げます。

同時に描かれるのは、仲間内の疑念です。 裏切りの可能性、意見の対立、そして失われた信頼──。 これまでの絆が揺らぎ、仲間であるはずの存在が敵に見える瞬間すら訪れます。 信じ切れるのか、それとも疑ってしまうのか。 この心理的な揺らぎは、21巻の大きな見どころのひとつです。

主人公には「仲間をまとめる」という新たな役割がのしかかります。 かつては守られる側であった彼が、今度は仲間の希望となり、分裂しかねない状況をつなぎ止める。 その成長は物語の大きな進化を示しています。 ここでの彼の選択が、仲間たちの未来を大きく左右していくのです。

印象的なのは、夜の戦場に散る火花の描写です。 その光は仲間の葛藤と重なり、「闇に沈むのか、それとも光を掴むのか」という問いを象徴しています。 視覚的な演出が、物語のテーマを強烈に印象づけています。

21巻は「動乱の拡大」と「試される絆」を描いた巻です。 仲間たちが信頼を失いかけながらも、それを乗り越えて強い絆を手にする姿は、読者に深い余韻を残します。 抗争のスケールは拡大しつつも、物語の本質は「人と人の信頼」にある──その核心を改めて提示する重要な巻といえるでしょう。

【画像はイメージです】

10. 『桃源暗鬼』22巻あらすじ──衝撃の真実と揺らぐ信念

『桃源暗鬼』22巻は、これまで覆い隠されてきた“真実”が明らかになる巻です。 その真実は、主人公だけでなく仲間たちの信念までも揺さぶるもので、物語に大きな衝撃を与えます。 誰を信じ、何を選ぶのか──。これまでの価値観が音を立てて崩れ落ち、新たな葛藤が生まれる瞬間です。 22巻は、物語全体を根底から揺るがす「衝撃の真実」を軸に進展していきます。

| 衝撃の真実 | これまで隠されてきた血脈や過去の因縁が明らかになる |

|---|---|

| 信念の揺らぎ | 主人公や仲間が抱いてきた信念が根底から覆され、葛藤が生まれる |

| 敵の言葉 | 敵勢力から語られる“事実”が、信頼関係を揺さぶる要因となる |

| 象徴的な描写 | 崩れ落ちる建物や瓦礫の中の戦闘が、価値観の崩壊を象徴 |

| 物語の進展 | 真実を受け止めた上で、仲間が再び信じ合えるかどうかが試される |

22巻の中心は「衝撃の真実」の開示です。 血脈にまつわる秘密、過去から続く因縁、それらがついに明らかになり、物語は大きな転換点を迎えます。 この真実は、主人公の存在そのものに関わるものであり、彼の戦う理由すら揺るがせるものとして描かれます。

真実を突きつけられたことで、主人公や仲間の信念は大きく揺らぎます。 これまで信じていたものが崩れ落ち、「何を守ればいいのか」「誰を信じればいいのか」という問いが突きつけられます。 その葛藤は読者にとっても共感できるものであり、「もし自分ならどうするか」と深く考えさせられる瞬間です。

また、敵勢力が語る「事実」も重要な要素です。 敵の言葉は時に真実を含み、時に揺さぶりの道具となります。 その言葉をどう受け止めるかによって、仲間たちの関係性も変化していきます。 疑念が広がる中で、それでもなお「信じる」ことができるかどうかが試されるのです。

象徴的に描かれるのは、崩れ落ちる建物や瓦礫の中での戦闘シーンです。 物理的な崩壊と、価値観の崩壊が重ね合わされ、物語のテーマを強烈に視覚化しています。 崩壊の中でなお戦い続ける姿が、「揺らぎの中での希望」を強調しています。

22巻は、物語を根底から揺さぶる「真実の開示」を描いた巻です。 信じていたものが崩れる中、それでもなお信念を取り戻すことができるのか──。 この問いは主人公だけでなく、仲間全員に突きつけられ、読者にも強烈な余韻を残します。 次巻以降への大きな布石となる重要なターニングポイントといえるでしょう。

11. 『桃源暗鬼』23巻あらすじ──新章の核心と決戦への序曲

『桃源暗鬼』23巻は、これまで積み上げてきた抗争の流れが新たな局面へと突入し、「新章の核心」が明らかになる巻です。 主人公たちの戦いはついに“決戦”の色を帯び始め、次なる大きな戦いに向けた準備と布石が描かれていきます。 その過程で、敵味方を問わず多くの人物が「何のために戦うのか」を改めて突きつけられることとなり、物語はさらに厚みを増していきます。

| 新章の核心 | 抗争の背後にある大きな意志や計画が明らかになる |

|---|---|

| 決戦の布石 | 次なる大規模戦闘に向けて主人公たちが準備を整える |

| キャラクターの覚悟 | それぞれが「何のために戦うのか」を再確認する |

| 象徴的な描写 | 荒廃した戦場に立つ仲間たちの姿が“決意”を象徴 |

| 物語の進展 | 抗争は次なる大決戦へと繋がり、物語は最高潮へ加速する |

23巻の焦点は「新章の核心」の明示です。 これまで断片的に示されていた敵勢力の狙いや抗争の裏側に潜む意志が、ついに明らかになります。 その真実は戦いの意味を根本から揺さぶり、仲間たちの覚悟を試すものでもありました。 抗争が単なる勢力争いではなく、より大きな思想と理念のぶつかり合いであることが鮮明になります。

また、決戦への布石としての描写も見逃せません。 主人公たちは次なる大規模な戦いに備え、戦力を整え、覚悟を固めます。 ここでの準備や対話は、決戦を前にした“嵐の前の静けさ”とも言える時間であり、読者に緊張感と期待感を与えます。

キャラクターたちの覚悟の描写も濃密です。 それぞれが「なぜ戦うのか」を改めて自問し、答えを見つけていきます。 復讐のため、守るため、あるいは自分自身を証明するため──戦う理由は様々ですが、それぞれの決意が一本の糸のように束ねられ、抗争の物語をより大きな流れへと押し上げます。

象徴的なのは、荒廃した戦場に立つ仲間たちの姿です。 瓦礫に囲まれながらも前を向くその姿は、絶望の中に差す光を象徴しており、「負けない」という強い意志を読者に印象づけます。 静かに、しかし確実に燃え上がる決意の炎が描かれるのです。

23巻は「新章の核心」と「決戦への序曲」を描いた巻です。 物語はより大きなスケールへと進み、次巻以降で待ち受ける戦いに向けて加速していきます。 この巻は、戦いの意味を問い直し、登場人物たちが覚悟を固める重要な橋渡しの役割を担っていると言えるでしょう。

12. 『桃源暗鬼』24巻あらすじ──抗争の極限と命を懸けた戦い

『桃源暗鬼』24巻は、物語全体の緊張感が最高潮に達し、仲間たちが命を懸けて戦う極限の巻です。 これまで積み重ねられてきた因縁や伏線が次々と回収され、戦いはまさに「総決算」と言えるほど苛烈さを増していきます。 この巻では、勝利と喪失が紙一重で描かれ、仲間たちの命の輝きがひときわ強く胸に刻まれるのです。

| 抗争の極限 | 戦いは最も苛烈な局面を迎え、生死を分ける選択が迫られる |

|---|---|

| 命を懸けた戦い | 仲間たちがそれぞれの覚悟を示し、全身全霊で戦い抜く |

| 犠牲と希望 | 犠牲の中で掴まれる小さな希望が、物語の光となる |

| 象徴的な描写 | 戦場を覆う炎と血煙が、抗争の凄烈さと人間の意志を際立たせる |

| 物語の進展 | 戦いの結末が、最終局面へ向かう物語の流れを決定づける |

24巻の最大の特徴は、戦いが「極限」に達している点です。 敵味方の誰もが後退できない状況の中で、戦場は苛烈さを増し、一瞬の判断が生死を分けます。 それぞれのキャラクターが積み重ねてきた覚悟を胸に、全身全霊で戦いに挑む姿は圧倒的な緊張感をもたらします。

ここで描かれる戦いは単なる力比べではなく、「何を守るのか」「どこまで自分を犠牲にできるのか」という問いに直面する精神的な戦いでもあります。 命を懸けるという行為がただの死ではなく、“未来を託すための選択”として描かれるのが、この巻の大きな特徴です。

もちろん犠牲は避けられません。 仲間の誰かが倒れ、失われる命がある一方で、その犠牲が残された者の心に新たな希望を芽生えさせます。 「失うこと」と「託されること」が表裏一体で描かれ、深い切なさと同時に力強い余韻を残します。

印象的な描写は、戦場を覆う炎と血煙です。 その凄惨な光景は抗争の激しさを際立たせると同時に、人間の意志がどれほど強く光を放つのかを象徴しています。 炎の中でなお立ち上がる姿は、読者に鮮烈な印象を刻みます。

24巻は「抗争の極限」と「命を懸けた戦い」を描いた巻です。 戦いは終盤へと差し掛かり、勝利も喪失も背中合わせに迫ってきます。 その結末が物語を最終局面へと導き、読者は次巻での決着を待たずにはいられなくなるでしょう。

13. 『桃源暗鬼』25巻あらすじ──最新巻、未来を賭けた最終局面

『桃源暗鬼』25巻は、現時点での最新巻にして、物語が最終局面へと突入する重要な巻です。 ここでは、これまでの抗争のすべてが収束し、一つの答えが形を取ろうとしています。 誰が生き残り、誰が散っていくのか──。未来を賭けた戦いが描かれ、読者に強烈な緊張感と余韻を残します。 その結末は、シリーズ全体の方向性を決定づける分岐点となります。

| 未来を賭けた戦い | 主人公と仲間たちが最後の覚悟を見せ、抗争の最終局面に挑む |

|---|---|

| 運命の対決 | 宿命を背負った者同士の決戦が、避けられない結末へ導く |

| 仲間の絆 | 幾多の犠牲を経てなお繋がる絆が、最後の力となる |

| 象徴的な描写 | 荒廃した大地と血に染まる空が、戦いの終焉を予感させる |

| 物語の行方 | 戦いの結末が物語全体の未来を決め、次章への扉を開く |

25巻の核心は「未来を賭けた戦い」です。 これまでの抗争の積み重ねが一気に収束し、主人公と仲間たちは命を懸けて最後の戦場に挑みます。 戦う理由も、守りたいものも、ここで初めて明確に整理され、それぞれが“生きる意味”を背負って戦う姿が描かれます。

特に注目されるのは「運命の対決」です。 長きにわたって伏線として張られていた宿命の因縁がついに表面化し、宿敵同士が真正面からぶつかります。 この戦いは単なる力比べではなく、それぞれの信念と存在意義を賭けたものとして描かれます。 結末は避けられないものであり、まさに「宿命の決着」と呼ぶにふさわしい対決です。

仲間たちの絆も、ここで最高潮を迎えます。 幾多の犠牲を経てなお残された仲間たちが、最後の瞬間まで互いを信じ合い、共に戦います。 その絆は戦力以上の力を発揮し、未来へ繋ぐ唯一の希望として描かれます。 失われた者たちの思いが生き残った者を支え、抗争のクライマックスを形作っていきます。

印象的なのは、荒廃した大地と血に染まる空の描写です。 それは戦いの終焉を予感させると同時に、物語全体の象徴として強烈に刻まれます。 絶望的な光景の中でなお戦う姿は、人間の意志の強さを読者に訴えかけます。

25巻は、まさに「最終局面」を描いた巻です。 未来を賭けた戦いと運命の対決が織りなすクライマックスは、読者に圧倒的な緊張感を与えます。 その結末はシリーズ全体の未来を決定づけ、次章への扉を開く大きな節目となるでしょう。 25巻を読み終えた時、誰もが「ここまで来た」と深く息をのむはずです。

【画像はイメージです】

『桃源暗鬼』13~25巻あらすじ&ネタバレまとめ一覧

| 巻数 | サブタイトル | 主なテーマ |

|---|---|---|

| 13巻 | 新章の幕開けと血脈の真実 | 新たな戦いの始まりと、主人公を縛る血の因縁 |

| 14巻 | 因縁の激突 | 過去と現在が交錯し、因果が繋がる戦い |

| 15巻 | 衝撃の再会 | 運命に導かれるかのように訪れる再会と葛藤 |

| 16巻 | 仲間の犠牲 | 失われる命と、仲間を背負う決意 |

| 17巻 | 祈りの戦場 | 祈りが力に変わり、戦いの意味を問い直す |

| 18巻 | 別れの予感 | 心を揺さぶる別れと未来への布石 |

| 19巻 | 決意の覚醒 | 主人公が己の意志で力を解放する瞬間 |

| 20巻 | 反撃の狼煙 | 絶望を超えた反撃が始まり、戦局が動く |

| 21巻 | 広がる動乱 | 抗争が拡大し、勢力図が変わっていく |

| 22巻 | 揺らぐ信念 | 衝撃の真実が明かされ、心が試される |

| 23巻 | 核心への序曲 | 新章の核心が示され、決戦に向かう流れ |

| 24巻 | 抗争の極限 | 命を懸けた戦いと深まる犠牲 |

| 25巻 | 未来を賭けた最終局面 | 宿命の対決と未来を決める戦い |

| 総まとめ | 13~25巻の総括 | 血と祈りの物語が未来へ託されるまでの軌跡 |

まとめ. 『桃源暗鬼』13~25巻あらすじ総まとめ──祈りが託された未来へ

『桃源暗鬼』後編となる13巻から25巻までは、まさに怒涛の展開でした。 仲間との絆、抗争の激化、衝撃の真実、そして未来を賭けた決戦──。 その一つひとつが物語を大きく動かし、主人公と仲間たちの成長を鮮烈に刻み込んでいます。 ここでは、本記事全体を振り返りながら、各巻の要点を簡潔にまとめます。

| 13~15巻 | 新たな章の幕開けと血脈の真実、そして因縁の因果が明らかに |

|---|---|

| 16~18巻 | 戦場の拡大と仲間の犠牲、祈りを背負った戦いの中で心を揺さぶる別れ |

| 19~21巻 | 決意の覚醒と反撃、動乱の広がりの中で信頼と絆が試される |

| 22~23巻 | 衝撃の真実による信念の揺らぎ、新章の核心が示され決戦への序曲が奏でられる |

| 24~25巻 | 抗争の極限と命を懸けた戦い、未来を託す最終局面へ突入 |

13巻から25巻までを通して描かれたのは、単なるバトルではありません。 それは「守りたいもののために立ち上がる意思」と「失われてもなお繋がる絆」の物語でした。 喪失と再生を繰り返しながら、仲間たちは確実に未来へと歩みを進めています。 25巻で到達した最終局面は、その未来を読者に強烈に問いかけるものでした。 『桃源暗鬼』は、祈りを背負い、絆に支えられ、なお戦い続ける人間の姿を描き切ったのです。

— “しくじりと誇り”の交差点へ —

『桃源暗鬼』という物語の中にあるのは、ただのバトルや因縁じゃない。

譲れなかった信念、笑えなかった過去、そして、心の奥に沈んでいた“叫び”みたいなもの。

- 『桃源暗鬼』13巻~25巻のあらすじ&ネタバレを網羅的に振り返った

- 主人公の覚醒の理由と、それを支えた仲間の存在の大きさ

- 物語を通して描かれた血脈の真実と宿命の対決の全貌

- 抗争の中で訪れた犠牲と祈りが物語に与えた影響

- 最新25巻で描かれる未来を賭けた最終局面とその緊張感

- 仲間の最後の言葉や選択が次代への布石となったこと

- 『桃源暗鬼』が読者に投げかける希望と絆の意味

TVアニメ『桃源暗鬼』PV第二弾

コメント